汪荣盛医生的科普号

- 精选 育龄期类风湿关节炎(RA)女性,无惧妊娠与哺乳

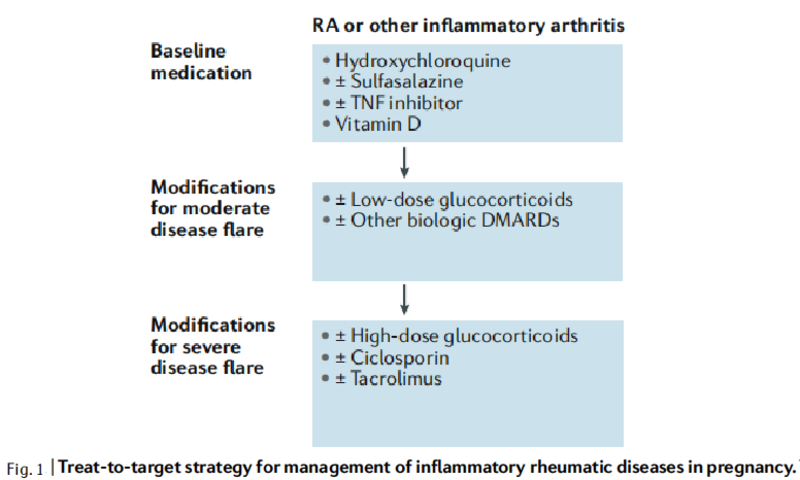

妊娠,对于育龄期女性类风湿关节炎(RA)患者来说,是一种身心、激素水平和免疫调节变化的重大挑战。RA的持续存在,不仅影响女性生育年龄,还会影响妊娠后的不良妊娠结局 (APOs),如流产、妊娠高血压、宫内生长受限和/或早产等。因此,这些患者需要在他们围怀孕期,与临床医生共同讨论,关于疾病的药物治疗、孕前、孕期的管理、产后的管理等策略。 1. RA对妊娠的影响 RA患者比其他正常女性生育能力更低,体现在:身体残疾、脏器功能衰竭、致畸药物的使用、抑郁或疲劳等,这些会导致女性性欲或性功能障碍、母亲年龄的增加、以及卵巢储备和卵子质量的降低有关。特别是环磷酰胺引起的性腺毒性。因此,在使用细胞毒性药物治疗前,需要制定一些策略预防生育能力下降。包括精液低温储藏,胚胎或卵母细胞低温储藏,以及促性腺激素释放激素类似物或激动剂抑制卵巢功能和子宫卵巢血液流动,以减少暴露于性腺毒性药物,比如环磷酰胺。然而,这些随机试验的数据,来源于接受不同癌症化疗的病人,而非RA患者。 RA也会增加不良妊娠结局的风险。多项回顾性研究表明,RA妊娠患者,妊娠高血压、子痫、早产、剖宫产、子宫内膜病变以及住院时间延长等的风险增加。且RA患者的高疾病活动在围怀孕期,都与不良预后有显著关系。 2. 妊娠对RA的影响 一项回顾性研究显示,如果用DAS28评价疾病活动度,很少有令人信服的证据表明,妊娠可以减轻疾病活动度。只有48–60%活动期RA患者在妊娠期间有减轻疾病活动度的迹象,有39-50%患者产后6个月内复发。但如果使用生物制剂治疗,90%RA妊娠患者的病情都能得到改善。 此外,RA并发的脏器功能障碍,会增加疾病发病率和死亡率。包括肾炎,肾功能不全,肺动脉高压,严重间质性肺病,晚期心力衰竭和既往严重妊娠期高血压病。 3. 怀孕计划 应向所有育龄期RA患者提供怀孕计划。包括避孕教育,以避免意外怀孕。如果病情控制不佳,忌用正在服用致畸药物,比如甲氨蝶呤,麦考酚酸脂或来氟米特,尽量减少对胎儿的风险。 4. 怀孕时机 育龄期RA女性患者应该在疾病维持3个月的稳定期,可以考虑怀孕,以减少怀孕期间疾病复发的风险。一项来自英国伦敦研究数据表明,204例育龄期RA女性患者中,怀孕后,有60%患者的疾病活动得到改善,但有135例产后RA女性患者中,46.7%患者的病情复发。维持疾病稳定的确切时间,是有争议的话题,EULAR 推荐,在怀孕前6-12个月疾病稳定,仍需要考虑母体的多种因素,如其他器官的功能障碍。 5. 妊娠及哺乳期的治疗方案 根据RA疾病活动度情况,选择不同的治疗方案,如下表Fig1: 6. 妊娠期的药物选择 (1)糖皮质激素 糖皮质激素在整个妊娠期和哺乳期都是安全的,口服强的松首选。但会增加妊娠高血压、妊娠糖尿病,骨量减少和感染的风险,并呈剂量依赖性。回顾性研究表明,RA患者孕期≤139天,与不服用糖皮质激素患者相比,服用中、高剂量的激素组,早产风险增加。孕期>140天,相当于每天口服强的松?10 mg 的剂量,早产的风险增加;而强的松

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科1598人已读

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科1598人已读 - 精选 中西合璧,双管齐下治疗类风湿关节炎

类风湿关节炎(RA)是一种比较常见的慢性自身免疫性系统性疾病,为侵蚀性的关节病变,多呈慢性持续性发展,最终导致关节破坏、畸形,影响关节功能,甚至造成残疾。西医对类风湿关节炎在致病因素、病机病理变化,化验检查、影像学证实,以及诊断、鉴别诊断等方面有明显的优势,在治疗方面多为消炎止痛、抑制免疫反应及新型生物制剂等对症性治疗,疗效确切,起效较快。然而其相应的副作用如易发感染、肝肾损害、骨髓抑制和骨质疏松等,不仅增加患者痛苦,也增加了患者的医疗负担。中药虽副作用较小,但用药时间长,疗效缓慢,而患者未能坚持治疗。 笔者结合自己临证10余年的经验认为,治疗类风湿关节炎最佳的方案是中西医结合,双管齐下,可减少患者的痛苦、改善其症状、缩短用药时间,达到较满意的疗效。西药可控制急性期关节肿胀、疼痛、晨僵等症状,中药则善于祛除邪气、扶助正气和疏通经络,整体调节机体免疫,达到扶正固本的目的。此即中医重在治本,西医重在治标,只有标本兼治,才能使治疗收到好的疗效。 对于RA的治疗,笔者主张: (1)早期中西药联用,尽快控制病情发展。由于此期西药的不良反应尚不明显,中医辨证论治的目的是配合西药迅速而有效地控制临床症状。此期,中医辨证以风寒湿阻证、湿热痹阻证以及寒热错杂证多见。风寒湿阻证用我院研制的乌梢祛风片(蛇片)或归红祛风酒(蛇酒)联合双乌风湿合剂治疗;湿热痹阻湿热痹阻用乌梢祛风片(蛇片)或归红祛风酒(蛇酒)联合问荆合剂治疗。( 2)中期平调阴阳,减毒增效。经过早期的治疗,临床症状得到有效控制,但西药不良反应也相继出现,因此,中期西药应作出相应的调整。本阶段的西药治疗目的侧重在巩固疗效,尽量减少药物的不良反应。如非甾体抗炎药物的胃肠反应,中医辨证论治以健脾和胃,减轻胃肠道的不良反应;对白细胞减少为主者,则中医辨证益气补血为主,药用冬虫夏草、人参、黄芪、白术、麦冬、五味子等;对血小板减少为主者,采用益髓生精,药用鹿角胶、阿胶、大枣、花生皮、女贞子、旱莲草等;另外,在激素应用中,配合中药治疗有可能减少患者对激素的依赖,抑制或减轻病情的反跳现象。中医常用的方法主要是滋补肾阴或温补肾阳,常用的滋阴药如生地、熟地、知母、龟板等,温阳药如仙灵脾、巴戟天、补骨脂、制附子等,以及有类似糖皮质激素作用的药物有甘草、秦艽等。 (3)晚期维持巩固疗效。至本阶段,类风湿的病情基本得到控制,临床治疗的目的是继续纠正免疫异常,防止病情反弹。用少量甲氨蝶呤或其他慢作用药物维持,中医辨证论治配合针灸、推拿、按摩、熏蒸、理疗等综合疗法,以维持、巩固治疗。 治疗RA同时,还需特别提醒,除了正规、连续的中西药物治疗外,适宜的、持之以恒的关节功能训练,日常生活中独立完成洗脸、穿脱衣、拖地、干家务活、行走等动作,对于减少致残率、减轻病变程度都有重要意义。

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科1752人已读 - 精选 产后风湿不用担心,有了这篇一目了然

在风湿科门诊经常遇到这样一类女性患者,以产后关节、肌肉疼痛、怕凉、怕风等为主诉,这类疾病在医学上统称为“产后风湿”。 产后风湿发生于育龄妇女产褥期或产后(包括流产后)百日内,是以肢体关节以及肌肉软组织疼痛不适、肿胀沉重、酸楚麻木、屈伸不利为主要表现的一种临床病症,常伴汗出畏风,体倦乏力,腰膝酸软等症。常因遇冷受潮、劳累及天气变化加重,对产后女性的身体健康影响很大,未及时治疗或不规范治疗者,病情常迁延日久,影响患者的生活质量。 其临床特点有三: 1.时间性:即产褥期及百日内易发。 2.季节性:大多数是冬春严寒季节分娩容易患病,但在炎热的夏季发病也不少见。可能与夏季保护不当,贪凉所致。 3.突发性:短时间即可出现肢体酸痛麻木、屈伸不利、甚至不能行走。 现代医学对产后风湿的认识主要从风湿免疫病的角度考虑,系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等风湿免疫病与性激素密切相关,妊娠期间性激素变化剧烈,往往会引发这些风湿免疫病的发病。大约有20%的系统性红斑狼疮病人在孕期或产后早期狼疮首次发病,类风湿关节炎多发于育龄期女性,产后首次发病或原来轻型的患者产后加重也不在少数,因此对于产后发生关节肌肉疼痛的女性,医生首先要对这些有器质性损害的风湿免疫病进行排查,一旦确诊,需要进行系统规范的治疗。 但也有一些患者,查体无阳性体征,实验室检查指标无异常,排除了以上所说的器质性风湿免疫疾病,对各类非甾体消炎止痛药甚或激素治疗效果均不理想,常常是病人很痛苦,医生很无奈,对于这类患者在中医古籍中称为“产后身痛”、“产后痛风”、“产后中风”等,现代中医将之命名为“产后痹”。 中医认为导致产后痹的原因有三: 1.多虚。产后子宫受伤,大量出血,导致气血亏虚,不能濡养经脉,“不荣则痛“。 2.多瘀。产后身体虚弱,元气大伤,无力运走恶露,瘀血,而滞留于子宫,使恶露不尽、瘀血内停,“不通”则痛。 3.外邪入侵。产后气血亏虚,脏腑功能低下,无力抵御外邪,风寒湿等邪气趁虚而入,导致本病的发生。 得了产后风湿需要再坐一次月子才会好吗?曾经遇到过这样的一位患者,也是听说产后风湿要生二胎才可以治好。这是没有科学依据的,为了治疗产后风湿再怀一次孕,说不定会造成第二次损伤。 患产后风湿容易治好吗?很多患者得了产后风湿以后,非常着急,因为很多人都说月子病是治不好的。其实得了产后风湿不要怕,调整好心态,积极面对,适当锻炼。如症状较重,需要到医院就诊,在医生的指导下进行专业治疗,是可以治好的。 产后风湿该如何治疗? 现代医学对排除了器质性疾病的产后风湿尚无理想有效的治疗方法,消炎止痛药或小剂量激素可使患者部分症状得到一定改善,但作用维持短暂;合并有抑郁/焦虑较重的患者,联合抗抑郁/焦虑药可有一定疗效,但患者依从性差;化学药物都有一定副作用,对产妇身体伤害较大。 中医药治疗产后风湿可取得很好疗效。以扶正祛邪为治则,扶正以温补肾脾,益气养血为主; 祛邪以散寒祛风除湿通络为主。病程短者,扶正祛邪并用; 病程长者,扶正重于祛邪。配合理疗、针灸、药浴等中医综合外治可提高疗效,缩短疗程。 但值得注意的是,不管是西药还是中药,若在哺乳期,必须详细咨询医生,药物是否会通过乳汁分泌,对婴儿生长发育及健康造成影响;或者药物是否会影响乳汁的分泌,妨碍正常哺乳。 得了产后风湿,应注意以下方面: 1.产后风湿的发病与产妇的精神状态有很大的关系,因此,需经常保持心情舒畅、精神愉快,避免生气、着急、情绪抑郁,适当参加一些活动,能更快地使病情得到控制。 2.生活中一定要注意保暖,使身体处于冷热适度状态;室内既要通风,又不能让风直接吹,尤其夏天避免吹电扇、空调直吹。避免寒冷潮湿环境。 3.多吃易于消化且又富含营养的食物,禁食寒凉食物和冷饮,禁食辛辣及肥腻食物。 4.根据身体情况进行适量运动,如慢走、做操、打拳等,以增强机体抵抗力;经常到户外晒太阳。

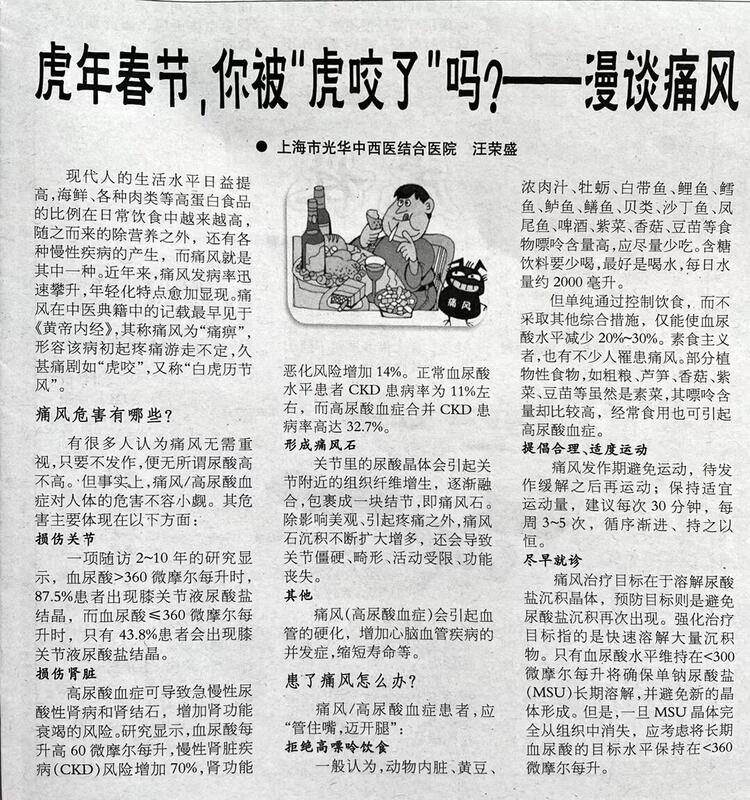

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科5465人已读 - 媒体报道 虎咬病

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科118人已读

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科118人已读 - 媒体报道 “海派中医”让类风湿关节炎的治疗达标率明显提升

将藤蛇类药物运用到类风湿关节炎的治疗中,近年来,上海市光华中西医结合医院风湿内科积极实践“海派中医”的学术思想,使该疾病的治疗达标率明显提升。 蒲女士今年50岁,患类风湿关节炎十余年,始终吃西药治疗。2018年,蒲女士在朋友的推荐下从江苏老家来到光华医院关节内科治疗。 “刚来就诊时,患者关节肿胀、畸形,炎症指标很高,并出现了肝损伤症状,无法工作。”光华关节内科副主任医师汪荣盛回忆道,“那时,我作为‘上海市海派中医流派传承人才培养项目’的人才培养对象,正在跟师‘海派中医丁甘仁学术思想研究’负责人李其忠教授学习,便将‘海派中医’利用藤蛇类中药治疗痹病的研究成果运用到了这位患者的治疗之中。” 汪荣盛医生介绍,“海派中医”指出,长三角地区气候湿热,是导致类风湿关节炎发病的主要因素。类风湿关节炎急性发作期常以湿热为主,可以加用秦艽、桑枝、络石藤等藤类植物入药,乃中医“取象比类”之精髓思想,起到清热利湿、祛风通络的作用。同时,加入乌梢蛇、全蝎、蜈蚣等虫蛇类药物则可加强祛风通络的作用。 以此为蒲女士开具处方,为其进行中药治疗的一年后,蒲女士症状明显减轻,关节肿痛消失,以前的每月一次来医院随访变成了一年两次。现在,蒲女士服用低剂量西药,配合中药治疗,病情十分稳定。由于关节功能恢复了,蒲女士还在当地找了一份家政工作,重新走入了社会。 “这位患者就属于‘海派中医’助力类风湿关节炎达标治疗的典型病例。所谓达标治疗就是以病情缓解或低疾病活动度作为治疗目标,在一定时间内将炎症或病情活动度降至较低水平或达到临床缓解。目前,运用‘海派中医’的治疗理念,我们光华医院关节内科类风湿关节炎的达标治疗率有了明显提高,使用该类药物的患者病情大部分得到了良好控制。”汪荣盛医生介绍。

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科289人已读 - 图文文章 患者的肯定,是努力的方向

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科266人已读

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科266人已读 - 医学科普 【健康养生】阿胶不可盲目食用,这些禁忌要知道!

内容来源:中国中医药报 作者:山东省潍坊市中医院 闫朝光 阿胶可补血,同时对皮肤有良好的保养作用,是美容养颜、抗衰老的佳品,很多人因此开始盲目地吃阿胶养生。本文就带大家详细了解一下阿胶有什么食用宜忌,适用于哪些人群。 适宜人群 阿胶性味甘平,归肺、肝、肾经,具有补血、滋阴、润肺和止血的功效,以下人群可在医生的指导下适量服用阿胶。 气血虚弱人群 这类人群主要表现为面色苍白、气短心悸、头晕自汗、体倦乏力、四肢不温、月经量少、形瘦神疲。阿胶以养血为主,尤其适合贫血人群,可再加上黑芝麻、核桃仁、黄酒、枸杞子等食材熬制成阿胶糕,益气补血、滋补肝肾,作用更全面。 虚性出血性疾病人群 阿胶是用驴皮熬制的,除了有补益作用,还有很好的止血作用,适用于各种虚性出血性疾病。 但要注意的是,热性出血或因体内有瘀滞而导致的出血并不适合服用阿胶来止血。 更年期症状明显人群 更年期不是女性的专属,男女都会出现更年期症状,因为更年期是性激素水平的剧烈变化引起的。其常见症状有贫血、潮热盗汗、情绪不稳定、心情烦躁、失眠、记忆力下降等。 阿胶不仅可有效补益气血,提高人体的免疫力,还可有效改善更年期激素变化导致的相关病症,缓解更年期综合征的一系列不良症状。 禁忌人群 现在很多人对药物的认识往往有偏差,一味药只要是补药,不管对不对症,都是好药。其实这种认识要不得。下面向大家普及一下哪些人不能吃阿胶。 痰湿体质人群 《本草汇言》曰:“胃有寒痰留饮者当忌之(阿胶)。”痰湿体质或体内有积滞的人往往舌苔厚腻,口气较重,形体肥胖,如果进食了阿胶,就会进一步加重痰湿和瘀堵,不但起不到补益作用,还会加重机体瘀滞,让身体更不舒服。 大便溏泄人群 阿胶甘平入肺,质黏滋润,如果拉肚子或大便不成形的时候再继续进食阿胶,就会使大便溏泄的情况加重,故《本草备要》曰:“泻者忌用。”另外,感冒发热人群也不宜服用阿胶。 脾胃虚弱人群 阿胶性黏腻难化,脾胃太过虚弱的人不宜食用。这类人群消化能力较差,如果再服用味厚、滋腻的阿胶,往往会“虚不受补”,容易加重消化不良的情况,引起胃胀、胃痛、食欲不振等不适症状,反而得不偿失。 【免责声明】版权原作者所有,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将在24小时之内删除。

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科362人已读 - 医学科普 类风湿患者化验指标都正常了,可总感觉身体疼痛,这是为什么呢?

医脉通风师汇 以下文章来源于韦尼医生 ,作者韦尼医生 韦尼医生 . 聚风湿,汇聚风湿病知识,让风湿病不在陌生。 相信不少类风湿关节炎患者都有这样的经历,明明血沉、C反应蛋白等血液指标都正常了,可总还是感觉身体不是这儿疼,就是那儿疼。按道理说,化验指标都正常了,类风湿关节炎应该得到了有效控制,可为什么还会没完没了地感到身体疼痛呢? 这种情况不仅让患者感到困惑,有的医生也束手无策,那么究竟是什么造成的呢?今天我们就来聊一聊这个话题。 1.局部关节炎症未消引起疼痛 血沉与C反应蛋白虽然是反映类风湿关节炎病情活动度及评价治疗疗效最基本、最重要的指标,但也需要注意血沉与C反应蛋白升高是对全身炎症反应的体现。 换句话说,不少患者经过积极的规范治疗后,多关节肿痛逐渐减轻,甚至消失,病情得到了基本控制。由于此时全身炎症反应已经不明显,血沉与C反应蛋白也随之下降至正常,但仍可能存在单个关节肿痛症状,如一侧腕关节或踝关节肿痛,甚至仅有某个手指或足趾关节肿痛。 建议 在医师指导下,针对存在肿痛症状的单个关节进行治疗,可采用中药泡洗或热敷、关节腔穿刺注射等方式。 2.关节强直畸形引起疼痛 类风湿关节炎可以造成关节强直畸形,导致关节面破坏、关节间隙狭窄、关节功能丧失等,这些并发症也可以引起身体疼痛。 由于关节强直畸形一旦出现就难以逆转,此时即使病情得到了控制,血沉与C反应蛋白已经正常,也没有关节肿痛症状,但患者在日常从事基本生活、工作过程中因为关节强直畸形、功能受限而出现疼痛。建议: 依据关节强直畸形的具体部位及程度,在医师指导下,可考虑康复治疗、关节整形术、人工关节置换术等,或使用专门的护具、支具等。 3.不良情绪引起疼痛 焦虑、抑郁等不良情绪是类风湿关节炎患者最常出现的并发症,这些不良情绪可诱发躯体化症状,让患者感到无休止的疼痛。 有些患者对类风湿关节炎造成的疼痛过于恐惧、焦虑,即使经过系统治疗后病情已经得到有效控制,仍担心病情反复,对轻微的疼痛异常敏感,容易使疼痛程度扩大化。还有的患者对治疗丧失信心,整日闷闷不乐,精神不振,也容易感到身体疼痛。 建议: 调整情绪,树立积极、乐观的心态,一旦出现不良情绪及时寻求医师的帮助。

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科928人已读 - 医学科普 红斑狼疮治疗的4大误区,你中了几个?

近年来随着发病率的上升,红斑狼疮已成为风湿科“常见病”,目前我国约有100万名红斑狼疮患者。令人揪心的是,由于对红斑狼疮的科普宣传较少、患者存在认识上的根本误区等原因。多数的红斑狼疮患者没能得到规范的治疗,他们为此付出的代价是治疗失败,甚至失去生命。 误区一、病情控制了就可以停药吗? 由于SLE具有复发缓解交替的特点,部分患者有症状吃药,症状消失停药。这一做法是非常错误的。复发是SLE患者常见的临床特点,研究显示,SLE患者4年内总复发风险为60%,并且复发后的病情可能加重并且耐药性增强。鉴于此,SLE治疗的长期目标之一则是减少复发,达到疾病缓解或最低疾病活动度后,即使在疾病控制后,也应在医生指导下调整治疗策略来预防和减少复发。狼疮患者切忌自行减药或停药!自行减停药物的患者,重者可引起脏器衰竭、甚至危及生命。 误区二、只用中药不用西药治疗可以吗? 红斑狼疮是一个西医的概念,在古代医籍中记载的某些病情类似于红斑狼疮,统称为“蝴蝶疮”、“阴阳毒”等。尽管现代医学公认的雷公藤制剂、白芍总甙、以及尚未上市的“青蒿素”等中药制剂对红斑狼疮有一定的疗效,中医治疗也应根据辨证论治特点、各种理化检查的变化来指导治疗,因为只有这样才能正确的判断病情,指导用药。在20世纪40年代之前,红斑狼疮患者中有80%的人在两年内死亡。直到将糖皮质激素用于红斑狼疮的治疗之后,在2年之内迅速将2年死亡率下降到5%以下。在以后的数十年,红斑狼疮的治疗又有了长足的进步。单单凭借一纸偏方或纯中药来治疗如此严重的疾病是绝不可能的。 误区三、得了SLE还能打疫苗吗? SLE是自身免疫介导的,以免疫性炎症为突出表现的弥漫性结缔组织病。血清中出现以抗核抗体为代表的多种自身抗体和多系统受累是SLE的两个主要临床特征,其治疗主要以糖皮质激素和免疫抑制剂为主。由于长期使用激素、免疫抑制剂,抵抗力比较低下,因此SLE是所谓的感染高危人群。也正是如此,在当前新冠肺炎疫情尚未全面控制之时,对红斑狼疮患者进行指导性的建议尤为重要。SLE患者如果处于病情缓解期,且维持治疗使用的激素剂量在泼尼松7.5mg/天或以下,一般可以进行灭活疫苗的预防接种。而我国目前正在进行大规模接种的新冠疫苗正是这种灭活疫苗。除新冠疫苗以外,其他感染性疾病的灭活疫苗也是可以接种的。但是,SLE患者如果使用的激素剂量仍较大,或正在联合免疫抑制剂的使用,则应暂缓疫苗接种,或在咨询专业医生评估风险后再决定是否接种疫苗。如果SLE患者正在使用利妥昔单抗或贝利尤单抗治疗,由于这两种药可以清除或部分清除B细胞,抑制机体产生抗体的能力,很可能导致接种疫苗后无法达到预期的保护效果,也不建议接种疫苗。 此外,欧洲抗风湿病联盟(EULAR)在2016年会上发布的一项研究显示,女性SLE患者宫颈癌前病变的发生率是正常女性人群的两倍,宫颈癌的发病风险也潜在升高。女性SLE患者使用免疫抑制剂治疗者,宫颈癌发病率升高明显。这些发现是非常重要的,它提醒我们对所有女性SLE患者均应常规进行宫颈癌筛查,其高风险与疾病严重程度及治疗药物均密切相关。常有医疗机构为规避风险,会告知SLE患者接种HPV疫苗存在风险。实际上,早在2011年EULAR发布的成人风湿免疫疾病疫苗接种推荐意见中,就已指出:“部分风湿免疫疾病患者应接种HPV疫苗,女性SLE患者可考虑接种HPV疫苗”。2016年EULAR关于SLE患者健康管理推荐更简单明了的指出:“对于SLE病情稳定的患者应考虑进行HPV疫苗接种”。2018年EULAR更新发布了自身免疫性疾病疫苗接种推荐意见,再次强调对于病情稳定的风湿免疫疾病患者,应考虑接种HPV疫苗。 误区四、能不能不吃糖皮质激素啊? 激素类药物是目前公认的控制风湿病疾病最快速起效的药物,是SLE诱导缓解治疗最常用且国内外指南一致推荐的控制SLE病情药物。应根据疾病活动及受累器官的类型和严重程度制定个体化的激素治疗方案,应采用控制疾病所需的最低剂量。但关于激素治疗在大多数患者中存在着巨大的认识差异。一方面,激素的滥用现象持续存在。长期大剂量使用激素有众多严重不良反应,SLE只有在疾病活动期使用控制疾病最低剂量的激素,并在病情稳定后逐渐减量至停药。另一方面,越来越多的人“谈激素色变”,恰到好处地使用激素对风湿病的治疗往往能收到不错的疗效。 汪荣盛

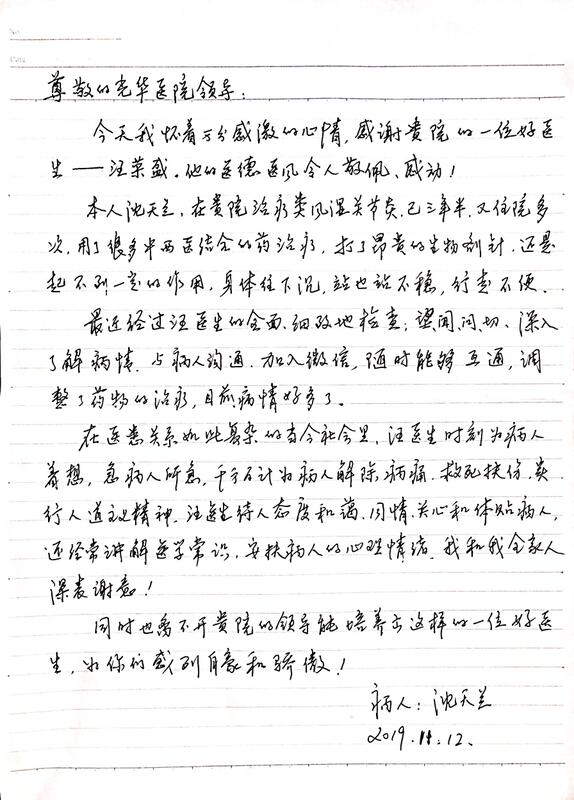

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科2470人已读 - 媒体报道 一封感谢信,一份责任与义务

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科1230人已读

汪荣盛 副主任医师 上海市光华中西医结合医院 关节内科1230人已读