王超医生的科普号

- 精选 胳膊举不起来?小心肩袖损伤在作怪

最近跳广场舞时,刘阿姨感觉胳膊举起来越来越疼,以前得心应手的动作变得吃力,甚至往晾衣杆上挂衣服都很困难。她听邻居们说这是“肩周炎”,多活动活动就好了,结果症状不但没减轻,反而越来越重,穿衣服都费力。坐不住的刘阿姨抓紧到医院检查,医生告诉她这是肩袖损伤,刘阿姨有点困惑了,肩袖损伤是怎么回事呢?其实大多数人一听到肩痛的第一反应就是得了肩周炎吧?其实并不。在所有年龄段中,肩袖损伤是引起肩痛最常见的病因,在60岁以上的人群中,有20-50%存在肩袖损伤,而在70岁以上的老年人中,这一比例甚至可达60%以上。肩袖对日常肩部活动起着重要作用肩袖是由冈上肌、冈下肌、小圆肌和肩胛下肌四块肌肉组成的袖套样结构,他们的肌腱分别从前方、后方和上方包绕在上臂肱骨头的周围,四块肩袖肌腱的任一部分发生损伤均叫肩袖损伤,常常为肌腱从骨的止点上撕裂,其中冈上肌腱最常损伤。四块肩袖肌腱协同作用,像四根绳子一样附着在肱骨头周围,既能够起到稳定盂肱关节的作用,同时在“绳子”的牵拉作用下,也可以引导肩关节完成各个方向上的正常活动。具体而言,肩胛下肌可以使肩关节向内旋转,冈下肌和小圆肌可以使肩关节向外旋转,冈上肌可以辅助肩关节向外展,同时可以防止肱骨头向上移动。简而言之,我们每天都在做的穿脱衣物、刷牙、梳头等动作都需要肩袖肌肉的参与。肩袖损伤发生的病因既然肩袖如此重要,肩袖损伤是如何发生的呢?是否和我们日常中用肩不当有一定关系?最常见的原因就是常年活动导致的肩袖肌腱磨损。就像绳子用久了也会散开,甚至磨断,中老年人肩袖的损伤常常是这种原因,尤其是体力劳动者或者胳膊举过头顶较多的情况。创伤也是肩袖损伤一个常见的原因,主要见于突然且明确的外伤,包括提拉重物、摔倒时肩部支撑,被外力牵拉等,如公共汽车上手扶拉杆站立的乘客,突然遭遇急刹车,就有可能造成肩袖损伤。另外有一部分患者由于肩峰形态的异常,比如弧形肩峰或钩状肩峰,使得肩关节外展时出现肱骨与肩峰之间的距离减少,此时挤压和磨损的恰好是冈上肌腱的止点,进而导致肩袖的损伤。受凉后肩痛要警惕肩袖损伤患者常说肩膀受凉之后出现疼痛或疼痛加重,比如白天吹空调、夜间开窗睡觉没有盖被子,然而洗个热水澡之后明显会感觉舒服很多,这时候就要警惕肩关节是不是已经存在损伤或者炎症了,因为受凉之后会使局部血液循环变弱,会导致已经存在炎性反应的部位,炎症加重,疼痛加重。当肩袖出现损伤时,首先导致的就是肩关节周围的渗出积液和炎症反应,主要表现为反复发生的持续性疼痛,特别是在上举活动时、夜间痛,患侧侧卧影响睡眠、肌肉无力,尤其是举起手臂时乏力、肩关节活动受限、活动手臂时有摩擦感或存在弹响。后期基本的穿衣、梳头、刷牙等动作都很难完成。损伤严重的患肩因为无力,需要对侧手帮助才能完成上抬动作。“肩”负重任,勿轻“举”妄动一旦出现肩膀疼痛、举不起来,建议尽快到医院进行肩关节的全面评估,医生一般会通过你的症状和查体判断肩关节疾病的性质和程度,必要的时候还要进行肩关节MRI检查,这是诊断肩袖损伤最常用、最准确的无创检查手段。很多患者都认为肩膀疼痛没啥大不了的,有些人在确诊肩袖损伤之后仍然固执地觉得只是“肩周炎”,尤其偏信家人、朋友或者邻居的说法,让肩袖损伤的患者继续进行“爬墙”等运动锻炼,或人为地强行手法松解肩关节,可能会造成肩袖损伤变为撕裂,最后形成巨大的或不可修复的肩袖撕裂,加重伤情,最终导致严重后果甚至致残。那么,肩袖损伤之后,如何进行治疗呢?肩袖损伤大部分属于退变性疾病,在病程的不同阶段有不同的症状和表现,应该合理选择保守治疗或手术治疗的方案。在疾病的早期阶段,患者日常活动不受影响,只有在负重或手举过头顶时出现肩关节不适感,这时候一般建议患者进行保守治疗,包括肩关节的休息制动,避免负重以及手举过头顶的运动,另外,重视肩关节的保暖,白天避免空调直吹,夜间睡觉注意关窗。如果症状比较明显,冲击波、超短波等理疗方式能起到缓解疼痛,促进炎症消退的作用。除此之外,我院肩肘外科临床诊疗中心还可以在超声引导下于肩峰下滑囊注射药物治疗,包括消炎止痛药和富血小板血浆(PRP),研究证实其对肩部疼痛的缓解以及肩袖损伤的修复具有确切的促进作用。随着疾病的进展,症状加重,说明肩袖损伤导致的炎症也更加明显,此时需要口服非甾体消炎药物或肩关节周围注射等手段以缓解症状,同时要进行MRI的评估,明确肩袖损伤的程度。当患者出现肩关节外展及上举时的明显疼痛,活动范围显著下降影响到日常生活甚至夜间睡眠,且经过MRI检查明确有肩袖的撕裂,这时候保守治疗已经无法逆转病情的进展,就要进行手术治疗。随着关节镜技术的发展和普及,关节镜下肩袖修补术已经是一项非常成熟的技术,肩肘外科医生可以用微创手术的办法在内镜下修复缝合受损的肩袖肌腱,术后即可锻炼患肩,能够使肩关节疼痛的症状得到明显缓解。如果肩袖撕裂进一步加重,形成巨大不可修复肩袖撕裂,微创手术就难以修补,甚至出现肱骨头上移,此时可以选择反式肩关节置换术治疗,能够让患者更快地恢复肩关节的功能。总之,肩关节疼痛的原因较多,其中肩袖损伤是最常见的,如果生活中出现肩关节的疼痛不适甚至胳膊举不起来,一定要及时到医院肩关节外科等专科医生处就诊,早期明确诊断,正规治疗,千万不能简单认为是肩周炎进行盲目的锻炼和治疗,以免延误病情,错过最佳治疗时机。

王超 医师 上海市第十人民医院 骨科144人已读

王超 医师 上海市第十人民医院 骨科144人已读 - 医学科普 骨质疏松是怎么回事?如何治疗?

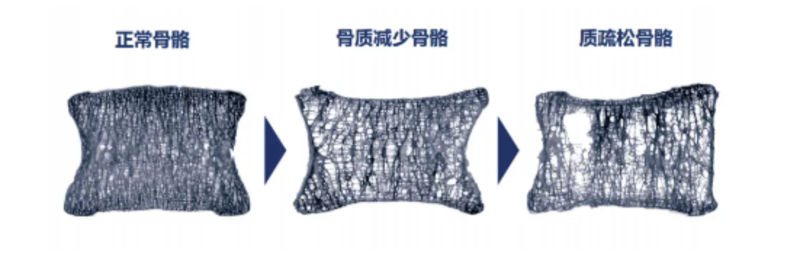

邻居张阿姨今年68岁了,退休之后的生活本来很惬意,跳跳广场舞,参加书法班,周末节假日经常跟老同事们去郊区公园玩一玩,不过最近2年莫名其妙经常出现腰背痛,腿脚也不像之前利索了,有时候晚上翻身都痛,小孙子也没法照顾了,去医院做了一个骨密度检查,医生说是骨质疏松了,张阿姨一脸疑惑:骨质疏松是怎么回事?有什么危害? 骨质疏松症是以骨量低和骨组织的微结构劣化为特征的疾病,乃是一种令您的骨骼变得多孔和脆弱的疾病。其结果就是骨折风险的升高,这些骨折也被称为脆性骨折。 那骨质疏松以后,骨头发生了什么变化?为啥有这种变化呢? 我们的骨骼中不间断且同时发生着骨吸收和骨形成,这个过程称为骨重建,破骨细胞和成骨细胞分别在其中发挥主导作用。成年前,骨吸收和骨形成的正平衡使骨量增加,并达到骨峰值;成年期骨重建平衡,并维持骨量。随着年龄的增加,骨吸收和骨形成呈现出负平衡,骨吸收超过了骨形成,造成了骨质的丢失,这就是骨质疏松的本质。 正如上文所说,绝经后骨质疏松症一般发生在女性绝经后5-10年内。女性绝经后是骨量快速、大量丢失的时期,这一阶段女性雌激素水平降低,导致破骨细胞数量增加、凋亡减少、寿命延长,虽然此时成骨细胞也反应性地活性增高,但仍不足以抵消过度的骨吸收,引起骨强度的下降,也就是骨质疏松。 而对于>70岁的高龄人群,男性女性均容易发生老年骨质疏松。这一方面是由于骨吸收和骨形成的失衡,另外一个很重要的因素就是性激素水平下降,体内抗氧化应激的能力下降,导致骨形成大幅减少。 出现什么症状就要当心自己有骨质疏松呢? 骨质疏松初期通常没有明显的临床表现,因而被称为“寂静的疾病”或“静悄悄的流行病”,但随着病情进展,骨量丢失加重,会出现骨痛、脊柱变形,甚至发生骨质疏松性骨折等严重后果。 1.骨痛 腰背痛最常见,由于骨质疏松是全身性的骨量流失,除腰背部外还会有全身骨骼的疼痛。疼痛通常在翻身时、起坐时及长时间行走后出现,夜间或者负重时加重。 2.驼背 如果没有进行正确地干预,随着骨质疏松的加重,可出现身高变矮或驼背畸形,严重者影响心肺功能。 3.骨折 是骨质疏松的严重并发症。骨质疏松性骨折又称为脆性骨折,是指日常生活中收到轻微外力引起的骨折。包括从站立的高度跌倒、轻微的撞击、突发性的动作、甚至于弯腰或抬举物件时都有可能引起的前臂远端、胸腰椎以及髋部的骨折。 骨质疏松症有什么高危因素呢?如何评估自己得骨质疏松症的风险呢? 1.如果涉及以下情况的就应该小心了! ①不健康的生活方式:体力活动少,吸烟,过量饮酒,过多引用含咖啡因的饮料,营养失衡,蛋白质摄入过多或不足,钙/维生素D缺乏,高钠饮食,体重过低;②存在影响骨代谢的疾病:包括性腺功能减退等多种内分泌疾病,风湿免疫性疾病,胃肠道疾病,血液系统疾病,神经肌肉疾病,慢性肾脏及心肺疾病等;③影响骨代谢的药物:醋酸泼尼松等糖皮质激素,奥美拉唑等质子泵抑制剂,罗格列酮、吡格列酮等噻唑烷二酮类降糖药,以及过量甲状腺素等。 2.还可以通过量表进行自我评估 ①国际骨质疏松基金会(IOF)骨质疏松症风险一分钟自测题 ②针对亚洲绝经后女性的骨质疏松风险简易筛查指标(OSTA指数) OSTA指数=[体质量(Kg)-年龄(岁)]×0.2。 上述IOF测试题回答阳性或OSTA指数筛查为中高风险,则表示患有骨质疏松症的风险较高,需要进一步检查。 骨质疏松症如何确诊?都需要做哪些检查呢? 1.诊断标准 目前公认的骨质疏松诊断方法为基于双能X线(DXA)骨密度测量的结果,如下图所示: 值得注意的是:对于绝经后女性和老年男性,如果影像学有明确骨质疏松性骨折征象,不论骨密度结果如何,可以诊断骨质疏松和骨质疏松性骨折。 另外,进行骨密度检查之后,可以通过世界卫生组织(WHO)推荐的骨折风险预测工具(fracture risk assessment tool, FRAX?)评估未来10年髋部骨折及主要骨质疏松性骨折(椎体、前臂、髋部或肩部)的概率。可以通过下列网站进行测评:https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=chs,如图所示,绿色圆圈代表10年内主要骨松骨折的发生率(%),绿色方框代表10年内髋部骨折的发生率(%)。 2.应该进行的检查 ①具有以下情况的应该进行胸腰椎侧位X线检查以评估是否出现椎体骨折: a.女性70岁以上或男性80岁以上,骨密度T≤-1; b.女性65~70岁或男性70~79岁,骨密度T≤-1.5; c.绝经后女性或50岁以上男性,具有下列任意一种情况:--成年期(≥50岁)非暴力性骨折;--较年轻时最高身高缩短≥4cm;--1年内身高降低≥2cm;--近期或正在使用长程(>3个月)糖皮质激素治疗。 ②骨量减少或骨质疏松患者还应该抽血检查骨形成和骨吸收的指标,明确骨形成和骨吸收的强度,明确骨质疏松的病因以进行针对性的治疗。 常用的骨转换标志物如下。 其中最常用的反应骨形成的标记物为P1NP,最常用的骨吸收标记物为S- CTX,医院里的骨代谢检查就是这个目的。 下图是沈大爷在我们医院的检查结果。 骨质疏松应该如何防治呢?什么时候应该吃药,吃什么药? 1.经常有人问:父母60多岁了,防治骨质疏松有什么要注意的吗?这其实就是骨质疏松症初级预防:指尚无骨质疏松但具有骨质疏松症危险因素者,应防止或延缓其发展为骨质疏松症并避免发生第一次骨折; ①保证蛋白质的充分摄入:推荐每日蛋白质摄入量为0.8~1.0g/kg体质量,并每天摄入牛奶300 ml 或相当量的奶制品;充足日照∶建议上午 11∶00 到下午3∶00间,尽可能多地暴露皮肤于阳光下晒15~30 min;规律运动:如行走、慢跑、太极拳、瑜伽、舞蹈、乒乓球等,可以改善机体敏捷性、力量、姿势及平衡等,减少跌倒风险。戒烟;限酒;避免过量饮用咖啡及碳酸饮料;尽量避免或少用影响骨代谢的药物。 ②补充钙剂,但是,研究表明,单独补钙无法起到抗骨质疏松的作用,更重要的是补充维生素D,后者能增加钙的吸收、促进骨骼矿化、保持肌力以及降低跌倒风险。 所以,老年人单纯补钙是无法抗骨质疏松的,必须和维生素D联合使用,推荐钙和维生素D的复合制剂,如钙尔奇D3等。 2.而对于已有骨质疏松症或已经发生过脆性骨折的老年人,防治目的是避免发生骨折或再次骨折,这就是骨质疏松症二级预防和治疗。 对有以下情况的老年人应该使用抗骨质疏松药物治疗:①发生椎体脆性骨折(不论有无症状)或髋部脆性骨折;②DXA密度(腰椎、股骨颈、全髋部或桡骨远端1/3)T-值≤-2.5,无论是否有过骨折;③骨量低下者(-2.5<T-值<-1),具备以下情况之一:a.发生过某些部位的脆性骨折(肱骨上端、前臂远端或骨盆),b. FRAX?测评系统计算出未来10年髋部骨折概率≥3%或任何主要骨质疏松性骨折发生概率≥20%。 抗骨质疏松药物主要包括以下几种: 这么多种药物应该怎么选择呢? 抗骨质疏松药物治疗之前,应该进行骨转换标志物检测,明确骨吸收及骨形成的强度,明确甲状旁腺素、降钙素以及活性维生素D的含量水平,以选择合适作用机制的药物。 ①首选具有较骨折作用较确切的骨吸收抑制剂,包括双膦酸盐(阿仑膦酸钠、唑来膦酸钠、利塞磷酸钠、伊班膦酸钠、依替膦酸二钠、氯膦酸二钠)、降钙素(依降钙素、鲑降钙素)、雌激素及其受体调节剂(雷洛昔芬)。 ②一般可以选择选择口服药物治疗,对口服不能耐受或者依从性较差的高龄老年人应该应用肌肉/静脉注射制剂治疗,新发骨折伴疼痛的患者可以短期使用降钙素治疗。 ③当骨吸收抑制剂效果不佳或者骨折风险极高时(如多发椎体骨折或髋部骨折的老年患者、骨密度极低的患者)可以应用特立帕肽注射治疗。 那治疗骨质疏松症的药物要吃多久,怎么知道有没有效果呢? 除双磷酸盐药物外,其他抗骨质疏松药物一旦停止应用,疗效就会迅速下降,双磷酸盐类药物停用后,其抗骨质疏松性骨折的作用会维持数年,目前建议口服双磷酸盐类药物5年,静脉应用3年;而后应对骨折风险进行评估,若为低风险,可停用双磷酸盐,如果骨折风险仍高,可继续应用双磷酸盐类药物或更换其他抗骨质疏松药物(如特立帕肽或雷洛昔芬),特立帕肽应用时间不得超过2年。 抗骨松药物的疗程应个体化,所有治疗应至少坚持1年,在最初3~5年治疗期后,应全面评估发生骨松骨折的风险,包括骨折史、新出现的慢性疾病及用药情况、身高变化、骨密度(DXA)变化、骨代谢指标水平等。 联合用药要求。①钙和维生素D联合作为基础治疗药物,可与骨吸收抑制剂或骨形成促进剂合用;②不建议联合应用相同作用机制的抗骨质疏松药物,骨折卧床情况下为防止快速骨丢失,可降钙素+双磷酸盐类合用,但鲑降钙素应用时间不应超过3个月;③骨吸收抑制剂和骨形成促进剂合用仅用于骨吸收抑制剂治疗失败,或多次骨折积极给与强有效治疗时。 序贯治疗要求。①骨吸收抑制剂治疗失败、疗程长或存在不良反应时;②骨形成促进剂疗程为18~24个月,停药后推荐使用骨吸收抑制剂,以巩固疗效。

王超 医师 上海市第十人民医院 骨科623人已读

王超 医师 上海市第十人民医院 骨科623人已读