卢伟医生的科普号

- 精选 子宫肌瘤介入治疗技术要点

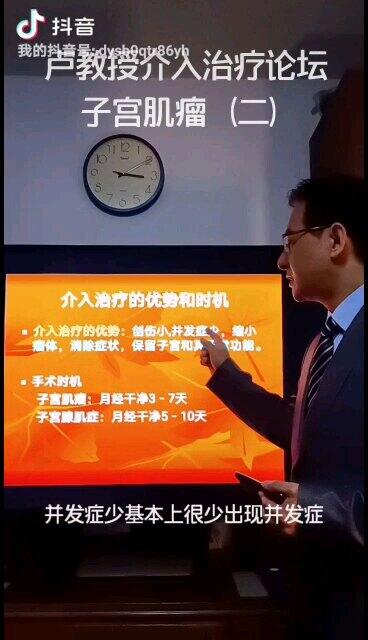

子宫肌瘤介入治疗适应症子宫良性病变适于介入治疗者主要有子宫肌瘤、子宫腺肌病、功能性子宫出血、产后大出血等。介入治疗的优势在于可消除或控制肿瘤,对相应症状、特别是出血有良好的控制作用,并且可保留子宫和其正常功能。 并非所有的子宫肌瘤均需行介入治疗。其主要临床适应证为:子宫肌瘤引起明显相关症状,如经期过长、量大、痛经、出现直肠、膀胱压迫症状、明显腹部包块、造成不孕或流产以及发现肿瘤后造成明显的心理症状等。子宫腺肌瘤病、功能性子宫大出血和产后大出血均以出血为主要症状,介入治疗的目的为止血。介入治疗技术要点☆均要求超选择性子宫动脉插管,一般情况下采用3F或5F导管及超滑导丝即可达目的,必要时可采用微导管。子宫动脉开口变异较大,可先行髂内动脉造影,了解其起点。因其向前开口,正位投照有重叠,斜位更有利于显示。☆目前国内使用的栓塞剂主要有PVA微粒,平阳霉素碘油乳剂(PLE)和海枣微球,均为末梢性栓塞剂。PVA微粒颗粒以500μm-710μm为宜,海枣微球可选用700-900μm。平阳霉素用量以4—8mg为宜,肿瘤较大者亦不超过16 mg,碘油用量为4-10ml为宜,视肿瘤大小而定。平阳霉素用水溶性碘造影剂溶解,与碘油的比例为0.5-1:1。☆释放栓塞剂时必须在透视监视下缓慢注入,以防产生顺行性或返流性误栓。☆栓塞程度的控制十分重要。用PLE时,以宫体大部分染色为宜,一般不需要加用明胶海绵。如在治疗期间仍有较大量的阴道出血,加用少量明胶海绵有即时止血的作用。用PVA则栓塞达到子宫螺旋动脉不显影为宜,不必使其主干达到完全栓塞。☆子宫腺肌瘤病、功能性子宫出血的栓塞剂和栓塞方法与子宫肌瘤相同,产后大出血则先用明胶海绵栓塞即可达到治疗目的。n

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心7221人已读 - 精选 子宫肌瘤介入治疗有效性和安全性

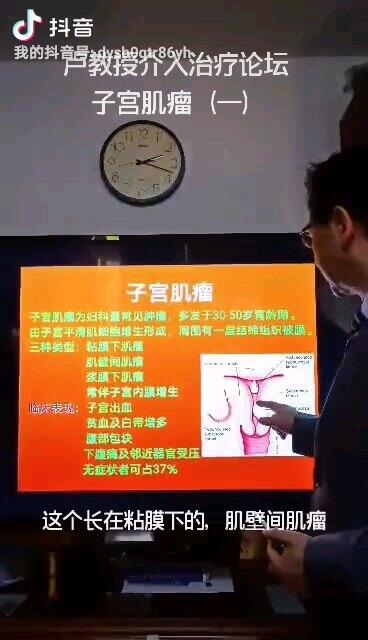

子宫肌瘤是女性生殖系统最常见的良性肿瘤,35岁以上妇女的发生率为20-25%。临床症状包括月经过多、贫血、下腹坠胀感,肿瘤巨大可导致尿频和排便困难,合并感染者可有发热和白带增多、异味等症状,严重者可导致不育。无症状者可达37%。我科率先应用介入技术治疗子宫肌瘤,取得很好效果。通过阻断肌瘤血供使其坏死、萎缩,有效率达96%,复发率低。与常规妇科手术比较,介入治疗子宫肌瘤有如下优点:1)采用动脉插管注药,手术创伤小;2)避免切除子宫,保留生育功能和女性第二性征;3)并发症少,患者恢复快。介入治疗的安全性我们已从以下的几个方面进行了研究:1、临床研究:包括手术时间、治疗效果。手术时间与辐射安全性密切相关。熟练的介入操作技术是缩短手术时间、提高介入治疗安全性的关键。我们拥有一支具有丰富的介入治疗经验及娴熟操作技能的团队,这是提高手术安全性,降低术中危险率发生的根本保障。2、病理学研究:包括栓塞后子宫、卵巢、输卵管的病理学变化。我们已采用病理改变这一金标准探讨介入治疗后器官组织的变化情况,从病理学的角度证实介入治疗的安全性。3、血管学研究:主要包括介入治疗后子宫侧支循环的建立情况,说明栓塞子宫动脉不会造成子宫正常肌层的严重缺血。4、生殖内分泌学研究:包括介入治疗对患者卵巢内分泌功能及生育功能的影响。只要应用合适的栓塞剂避免对卵巢支及卵巢组织的过度栓塞,介入治疗对卵巢功能的损伤是可以预防的,对生育功能是没有影响的。5、放射防护等研究:包括术中患者及操作者所受X线辐射量监测与评价。介入治疗中介入医师及患者所受X线辐射量均在正常可耐受范围内,只要加强对患者及介入医师的放射防护,介入治疗是安全的治疗方法。

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心5485人已读 - 学术前沿 2021肝胆肿瘤年终盘点靶向篇 | 肝癌多纳非尼一枝独秀,胆管癌热门靶点各有突破

根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布的2020年全球最新癌症负担数据,肝癌的发病率位于全球第六,中国第五;死亡率位于全球第三,中国第二。在我国,肝癌5年生存率约12%,仅高于胰腺癌。 近年来,针对肝胆肿瘤的系统治疗取得了长足的进步,以靶向和免疫为主的精准治疗日渐兴起。在2021年的尾声,小编就带大家了解一下今年肝胆靶向治疗领域又有哪些进展。肝癌领域:多纳非尼一枝独秀,肝癌一线靶向药物三足鼎立2021年6月9日,中国国家药品监督管理局宣布多纳非尼正式获批,用于治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。这一批准是基于一项开放、随机、平行对照、全国多中心Ⅱ/Ⅲ期关键性临床研究(ZGDH3)。该研究共纳入668例受试者,是目前纳入中国HCC人群最多的一项III期临床研究,入组患者的基线临床特征具有中国特色,疾病状态更差、病情更复杂。研究釆用非劣效转优效设计,入组受试者按照1:1随机分组,分别口服多纳非尼(0.2g)或索拉非尼(0.4g),每日两次,直到发生不可耐受的毒性或疾病进展。主要研究终点为总生存期(OS)。研究结果显示,在全分析集(FAS)中,多纳非尼组的中位OS达到了12.1个月,而索拉非尼组的中位OS为10.3个月,差异具有统计学显著意义(HR0.831,95%CI0.699~0.988,p=0.0245)。安全性方面,多纳非尼组和索拉非尼组与药物相关的≥3级不良事件发生率分别为38%vs50%(p=0.0018);导致暂停用药及减量的不良事件发生率分别为30%vs42%(p=0.0013)。ZGDH3研究的疗效数据使得多纳非尼成为自索拉非尼2007年上市近14年以来,全球范围内第一个也是目前唯一一个,在一线治疗中凭借单药OS优效于索拉非尼获批上市的靶向药物,在肝癌治疗领域具有里程碑式的重要意义。多纳非尼在基线无门静脉侵犯和/或肝外转移亚组中更显示出具有统计学意义的显著差异,多纳非尼组的mOS较索拉非尼组延长了6.1个月(21.7vs15.6个月,HR0.655,95%CI0.451~0.953,P=0.0288)。随着多纳非尼的上市,肝癌一线靶向治疗领域形成了以多纳非尼、索拉非尼和仑伐替尼为主的“三足鼎立”的形式,因为多纳非尼在总生存方面优于既往一线标准治疗药物索拉非尼,因此,可以说多纳非尼位于肝癌一线治疗梯队之首,索拉非尼和仑伐替尼紧随其后,未来我们也希望肝癌领域能有更多的靶向药物面世,造福更多患者。胆管癌:FGFR、IDH1靶点各有突破,靶向治疗步入正轨自从去年Pemigatinib获批用于FGFR2融合/重排肝内胆管癌患者的二线治疗后,针对胆管癌的靶向治疗层出不穷,今年更是有两款靶向药物接连获批,胆管癌迎来精准治疗盛世!01第二款FGFR靶向药Infigratinib获批,全线有效5月29日,FDA批准infigratinib(Truseltiq)用于既往治疗过的具有FGFR2融合或重排的局部晚期或转移性胆管癌患者。此次Infigratinib获批是基于一项II期临床试验队列1的研究结果。(NCT02150967)。截至2020年3月31日,共入组108例患者,在这些患者中,有107名先前接受过吉西他滨治疗,88名具有FGFR2融合,20名具有FGFR2基因重排。最常见的FGFR2融合伴侣是BICC1,在25%(n=27)的患者中观察到,其次是AHCYL1,在3.7%(n=4)的患者中观察到。该试验包括3个队列:FGFR2基因融合/重排的队列(队列1;n=120),FGFR1和3基因融合/重排和/或FGFR突变(队列2;n=20),以及既往使用选择性FGFR抑制剂(infigratinib除外)治疗后出现进展的FGFR2基因融合患者(队列3;n=20)。所有患者接受Infigratinib(每次125mg,用3周停1周)治疗。该试验的共同主要终点是ORR和DOR,而关键次要终点包括无进展生存期(PFS)、疾病控制率(DCR)、最佳ORR、总生存期(OS)、安全性和药代动力学。研究结果显示,所有患者的ORR为23.1%,包括1例CR和24例PRs;最佳客观反应(BOR)为34.3%,DCR达84.3%,中位DOR为5.0个月,在应答者中,8名(32.0%)患者的DOR为6个月。所有患者的中位PFS为7.3个月,4个月PFS率为75.2%。中位OS为12.2个月。此外,在一项单臂II期研究(NCT02150967)中,对infigratinib三线或后线治疗疗效给出了结果。相比于单纯化疗,infigratinib治疗的PFS和ORR都有明显提高。02全球唯一,指南推荐!胆管癌首款IDH1抑制剂Ivosidenib名不虚传8月25日,DA批准Ivosidenib用于经治的IDH1突变的局部晚期或转移性胆管癌患者。至此,Ivosidenib成为第一个也是唯一一个被批准用于IDH1突变胆管癌患者的靶向药物。研究将187例先前接受过治疗的IDH1突变胆管癌患者以2:1的比例随机分配,给予Ivosidenib每日500mg(n=126)或安慰剂(n=61)治疗。影像学进展后,允许从安慰剂组到Ivosidenib的交叉使用。ClarIDHy研究的结果表明,主要终点无进展生存期(PFS)的改善具有统计学意义(HR0.37;95%CI0.25,0.54,p<0.001),Ivosidenib降低了63%的疾病进展或死亡风险。ivosidenib和安慰剂的中位PFS(95%CI)分别为2.7个月和1.4个月。在随机接受ivosidenib治疗的6个月和12个月时,分别有32%和22%的患者没有出现疾病进展或死亡。研究还显示,与随机接受安慰剂的患者相比,随机接受ivosidenib的患者总生存期(OS)的关键次要终点更有利。使用Ivosidenib患者的中位OS为10.8个月,而使用安慰剂患者的中位OS为9.7个月(HR,0.69;P=.06)。6个月OS率分别为67%vs59%;1年OS率分别为48%vs38%。此次公布的OS改善数据虽然没有统计学意义,但是研究方案明确规定,随机接受安慰剂组的患者可以在疾病进展时接受TIBSOVO治疗,而安慰剂组中有很高比例的患者(70.5%)过渡到Ivosidenib组,而交叉治疗可能会影响OS终点。在已经获批了三款靶向药物的基础上,胆管癌的靶向治疗相关研究愈发热烈,关于FGFR和IDH靶点的研究正在火热开展中,近10种新药已经步入早期或中晚期研究。既往,吉西他滨联合顺铂一直是晚期胆道肿瘤的一线标准方案,但在该方案耐药后的二线治疗尚未有标准的治疗方案,靶向药物的出现打破了这一瓶颈,为更多患者带来了新的治疗希望!

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心999人已读 - 视频 不手术治疗子宫肌瘤

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心883人已观看

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心883人已观看 - 视频 无需手术治疗子宫肌瘤

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心773人已观看

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心773人已观看 - 视频 不开刀无创治疗颈、腰椎间盘突出

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心801人已观看

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心801人已观看 - 视频 介入治疗晚期肝癌疗效好

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心1156人已观看

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心1156人已观看 - 就诊指南 晚期胰腺癌介入治疗

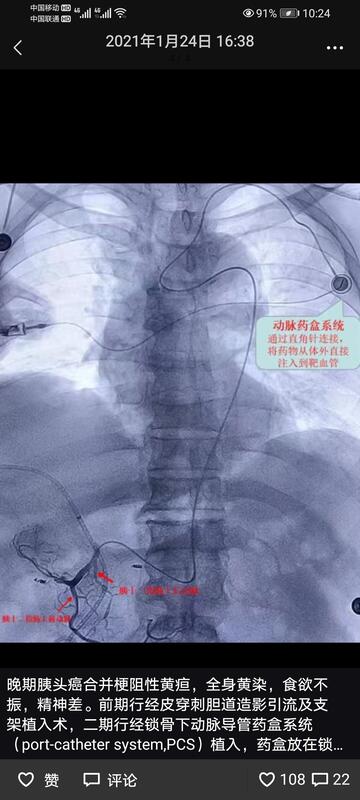

胰腺癌是胰腺最常见的肿瘤。恶性程度高,发展迅速,临床症状不明显,手术难度大,死亡率高为它的特点,它也因此被称为“癌中之王”,国际上将其称为“21世纪医学的顽固堡垒”。 胰腺是人体的第二大腺体,位于上腹深面,靠近背部的后腹膜区域,分为头、颈、体、尾4部分,60%~70%的胰腺癌发生于胰头部,其后依次是胰体癌和胰尾癌。胰头部正位于十二指肠C字形的怀抱中,肝脏分泌的胆汁通过胆管进入肠道,胆管下端在胰头部与胰管汇合后,共同开口于十二指肠乳头,胆汁和胰液从这里释放入肠道,帮助我们消化食物。 因此,胰头十二指肠部位是人体胃肠消化道、胆道系统、胰管系统的汇合处,是名副其实的重要枢纽。而这里发生的肿瘤——胰头癌,很容易累及上述3个管道系统,对人体造成巨大影响。 一、临床表现 早期因肿瘤压迫胰管,患者可出现上腹部隐隐不适,通常易被忽视,而延误诊断。梗阻性黄疸是胰头癌的最突出表现,发生率在90%以上。黄疸通常呈持续性进行性加深,完全梗阻时,大便可呈陶土色,皮肤黄染可呈棕色或古铜色,伴瘙痒。除此之外,患者还可伴随上腹部疼痛、发热、消瘦等临床症状。 二、肿瘤标记物 CA199是对胰腺癌敏感性最好、临床应用最广泛的肿瘤标志物。80%的胰腺癌都会有CA199的显著升高情况。但CA199并非胰腺癌的特异性标记物,偏高时并不等于癌症,只是起到一个提示作用。 三、影像学检查 彩超:对肿瘤直径大于1厘米并向胰头外突出的胰头癌诊断的准确率较高;但当肿瘤直径小于1厘米且不向胰头外突出时,敏感性和特异性均较差。超声可作为早期胰头癌筛选的首选方法之一。常表现为胰头内的低回声肿瘤,边界不清楚,可见蟹足样浸润。当肿瘤较大时,肿瘤中心可产生液化、坏死而呈混合性肿瘤。当肿瘤压迫周围组织和血管、胆管、胰管时,可引起移位及梗阻性胆管、胰管扩张。 CT:常可见到胰头部增大而胰体尾部萎缩的表现。增强CT扫描及三维重建检查在临床中广泛应用,对于胰头癌的定性、定位诊断提供了非常重要的影像学依据。平扫最直接和主要的表现是胰头局部增大且有肿瘤形成,可呈分叶状,平扫密度与正常腺体类似;增强时,由于为少血供肿瘤,因此强化不明显,但周围正常胰腺组织强化明显,使得肿瘤显示更加清楚。 MRI(磁共振成像):无辐射、多参数成像对显示软组织具备优势,其诊断价值类似于CT。 一、外科手术治疗 根治性胰十二指肠切除术是治疗胰头癌的标准手术方式,也是目前唯一可延长患者无病生存期的治疗方法。因为胰头部特殊的解剖位置,胰头、胆管下段、十二指肠关系密切,无法通过外科技术完整分离,因此,切除该部位的肿瘤时,需要将相关的脏器一并进行整块切除,手术创伤大,难度高,术后并发症多。即便如此,有手术机会的胰头癌患者只有20%左右,即便外科手术技术不断精进,还有80%的患者是没有机会进行外科手术治疗的。 对于中晚期患者,放化疗的效果也不明显,如果原发肿瘤没有处理,需要上全身的化疗剂量,基本上是“杀敌五百,自损一千”,患者很难从传统化疗中获益。 二、介入治疗 近年来,介入治疗以其微创、高效等优点,已广泛应用于胰腺癌及其并发症的治疗。 PTCD 和胆道支架:胰头癌合并阻塞性黄疸时,直接经皮肝穿刺胆管引流术或胆管内支架植入治疗。开通胆道消除黄疸,为进一步肿瘤治疗奠定基础。 胰头癌合并十二指肠梗阻时,经口腔食管和胃腔进行十二指肠内支架植入治疗。开通肠道恢复经口饮食,减轻患者痛苦。 胰头癌的介入治疗包括非血管型和血管型,非血管主要包括放射性粒子植入、射频消融等,血管介入主要指经动脉灌注化疗术。 125I放射性粒子植入术 125I放射性粒子持续放射低剂量γ射线,γ射线对肿瘤组织具有直接作用。同时,由于籽源放射活度小,可使肿瘤之外的正常组织所受放射剂量锐减,从而减少了周围正常组织的损伤。与外放疗相比,I放射性粒子具有明显的生物学优势:首先由于半衰期长,肿瘤局部治疗的持续时间长;放射治疗的剂量较低;对周围正常组织的损伤少;对肿瘤细胞的杀伤力强。完成125I放射性粒子植入后,应分别于术后1个月、2个月、3个月、6个月、12个月复查CT,疗效以肿瘤直径变化及肿瘤标志物CA199变化为标准进行分析。同时,还需要注意患者的饮食、体重、疼痛、精神状态等情况的变化。 经动脉灌注化疗术(TAI) 绝大多数胰腺癌属于乏血供肿瘤,经全身化疗局部药物浓度低,治疗效果有限。TAI是指将导管插入肿瘤供血动脉,化疗药物经导管灌注至肿瘤组织内,可明显提高肿瘤区域内血药浓度,提高治疗效果,而化疗药物用量仅有全身用量的1/3~1/2,降低了化疗药物带来的毒副作用。 射频与微波消融治疗 指在CT为主的影像学引导下,将射频/微波消融针直接穿刺到肿瘤组织内,通过局部产热使肿瘤组织发生凝固坏死。肿瘤组织对高热敏感且散热大,因此更容易发生坏死。此外,灭活的肿瘤组织产生热休克蛋白,激活人体免疫系统对肿瘤进行杀伤,达到抑制肿瘤的目的。 介入治疗策略 合并并发症的胰头癌患者,可先对症处理并发症,待好转后再进行肿瘤治疗。针对晚期胰头癌患者,TAI是首选治疗手段。若治疗后存在以下表现:肿瘤病灶继续增大、瘤体不能持续缩小、患者体质不能耐受,应考虑运用125I放射性粒子植入、射频或微波消融等介入治疗。

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心1893人已读

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心1893人已读 - 医学科普 肺癌与介入治疗

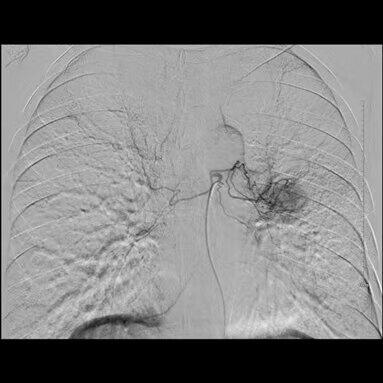

肺癌是我国最常见的恶性肿瘤之一。全国肿瘤登记中心2014年发布的数据显示,2010年,我国新发肺癌病例60.59万人(男性41.63万人,女性18.96万人),居恶性肿瘤首位(男性首位,女性第2位),占恶性肿瘤新发病例的19.59%(男性23.03%,女性14.75%)。肺癌发病率为35.23/10万人(男性49.27/10万人,女性21.66/10万人)。同期,我国肺癌死亡人数为48.66万人(男性33.68万人,女性16.62万人),占恶性肿瘤死因的24.87%(男性26.85%,女性21.32%)。肺癌死亡率为27.93/10万人(男性39.79/10万人,女性16.62/10万人)。《年报》对河南省2016年居民肿瘤发病与死亡等相关数据进行统计分析发现,肿瘤发病前三的恶性肿瘤分别为肺癌、胃癌、食管癌,肺癌也是肿瘤患者死亡的首要原因。自1970年以来肺癌在中国的发病率和死亡率呈上升趋势,因此肺癌的综合治疗已成为关注的焦点。 病因 吸烟 吸烟是肺癌的主要危险因素之一,对全球80%男性肺癌患者及至少50%女性肺癌患者产生直接影响。研究表明,吸烟与肺癌的发生呈现一定的剂量—效应关系,吸烟量越多,吸烟年限越长,开始吸烟年龄越早,肺癌的致病风险越高。被动吸烟同样如此。吸烟者肺癌死亡率约为不吸烟者的10倍以上,戒烟后可以减少肺癌发生的危险性。我国人群吸烟状况已成为影响我国肺癌发病的主要因素。 遗传因素 研究发现肺癌患者亲属中肺癌致死的人数高于对照组亲属,家族聚集现象是肺癌危险性的一个家族性成分。国内一项研究表明,具有家族史的女性亲属罹患肺癌风险比男性更高。 大气污染 大气和环境污染是导致肺癌发生的另一个危险因素,城市空气污染主要来源于机动车辆废气、采暖及工业燃烧废物等。从污染大气中,已查明的致癌物有多环芳烃、脂肪族琉基化合物和一些镍化合物等。室内局部污染主要指的是烟草烟雾、生活燃料和烹调油烟所致的污染。室内空气污染与肺癌,特别是与女性肺癌的发病有重要的关系。 职业暴露 职业暴露也是肺癌的重要致病因素之一,目前已有证据证明能增加肺癌风险的职业接触因素包括石棉、粉尘、电离辐射、无机砷化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、氡及氡子体、二氯甲醚、氯化乙烯、芥子气以及煤烟、焦油和石油中的多环芳烃类等,尚有多种金属及非金属化合物具有致癌作用。 饮食 饮食与肺癌的研究目前已进行了近30年。饮食在改变肺癌风险中所发挥的作用已被深入研究。对肺癌产生最大预防影响的饮食因素分别为:水果、蔬菜及存在于水果和蔬菜中的特定抗氧化剂及微量营养素。高抗氧化营养素的饮食可减少DNA(脱氧核糖核酸)氧化损伤,从而预防癌症。酒精是否作为肺癌独立的危险因素,目前仍有争议。 临床表现 肺癌早期可无明显症状,当病情发展到一定程度时,常出现以下症状: 1.刺激性干咳。2.痰中带血或血痰。3.胸痛。4.发热。5.气促。当呼吸道症状超过2周,经对症治疗不能缓解,尤其是痰中带血、刺激性干咳,或原有的呼吸道症状加重,要高度警惕肺癌存在的可能性。外伤后左季肋部或左上腹部胀痛、压痛与叩击痛,可伴有左肩部反射痛;腹胀、腹水征阳性,腹膜腔穿刺抽出不凝固的血液;血压下降、心率增快、四肢冰冷等,有失血性休克的各种表现。此外,当肺癌侵及周围组织或转移时,临近组织也会产生相应的症状加重病情。 辅助检查 胸部CT能够有效地检出早期周围型肺癌,进一步验证病变所在的部位和累及范围,也可鉴别其良、恶性,是目前肺癌诊断、分期、疗效评价及治疗后随诊中最重要和最常用的影像手段。? 诊断? 根据病史、体征及相应影像学诊断不难对中央型肺癌做出初步诊断。组织病理学诊断是肺癌确诊和治疗的依据,并进行免疫组织化学检查,进一步鉴别组织学类型。如因活检取材的限制,活检病理不能确定病理诊断时,建议临床医生重复活检或结合影像学检查情况进一步选择诊疗方案,必要时临床与病理科医生联合会诊,确认病理诊断。 介入治疗 介入治疗肺癌的技术可分为 血管介入治疗和非血管介入治疗。 血管介入治疗 经支气管动脉灌注化疗是血管介入方法之一,并且该方法成功应用于原发性和继发性的肝脏恶性肿瘤,目前此方法也作为一种治疗肺癌的介入方法使用。经动物实验及临床治疗发现,该方法与全身化疗相比较,动脉栓塞化疗的疗效更显著,没有发现严重的化疗药物的毒性反应。另外,该方法为一种经皮血管插管的操作,和外科手术相比,具有不必开胸、操作简单、可反复多次进行的优点。 非血管介入治疗 腔内放射疗法是非血管介入治疗方法之一,也是最小创伤的侵入性操作,其是在身体的局部近距离进行放射治疗(放射性粒子植入术)。腔内放射疗法包括直接将放射粒子源植入肿瘤区域;影像介导的放射性粒子源的植入;通过支气管镜在支气管的源头植入放射性粒子源。此外,局部消融作为另一项治疗方法,在肺癌的微创介入治疗方面也具有显著的临床效果。局部消融是借助于影像学技术对肿瘤靶向定位和引导,采用局部物理毁损或化学毁损的方法杀死肿瘤组织的一类治疗手段。常用的物理消融方法包括射频消融(radiofrequency ablation,RFA)、微波消融(microwave ablation,MVA )、冷冻消融(cryoablation)。对于不能接受外科切除治疗的肺癌患者,介入治疗有着操作简单、创伤小、短期疗效好、引起的骨髓抑制及消化道症状轻、费用相对较小的优点,可以减少患者的治疗痛苦,是临床上已被广泛应用的治疗方案。

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心1121人已读

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心1121人已读 - 医学科普 肺癌的克星——综合介入微创治疗肺癌在我国发病率、死亡率均位于第一,而且死亡率还在以每年4.45

肺癌的克星——综合介入微创治疗 肺癌在我国发病率、死亡率均位于第一,而且死亡率还在以每年4.45%的速度快速上升。不过,随着精准医疗的不断发展,很多新微无创治疗方法的出现极大提高了晚期肺癌患者的总生存期和生活质量。中国人民解放军海军总医院介入医学科主任卢伟博士是肺癌诊断和治疗方面的专家,他表示利用多种微无创精准治疗的有效结合,能够控制大多数中晚期肺癌,对于早期肺癌则无需手术就可达到根治目的。这些方法包括经导管支气管动脉化疗栓塞术、经皮穿刺肿瘤射频/微波消融术、放射性粒子植入术、经皮穿刺冷冻治疗等方法,目前介入医生借助影像引导下的微无创介入诊疗手段,能够精确的找到肺部的癌细胞并精准地杀死它们,大大提升了肺癌诊断和治疗的准确率,治疗效果超过传统手段,创伤却微小到几乎看不见伤口。 一、肺癌的诱因除吸烟、工业污染外,扬尘甚至烹饪油烟是肺癌主要诱因 资料显示,近十几年来,我国每年新发肺癌的人数都在增加,预计到2025年,我国每年将有100万人口死于肺癌。 近年来,全国许多大型城市笼罩在一片雾霾之下。北京市肿瘤防治办公室专家曾公开表示,10年间,北京市肺癌的发病率约增长了43%,肺癌的发病年龄趋于年轻化。此前,中国首个评估PM2.5长期暴露对公众健康所产生影响的研究报告出炉,报告指出,大气PM2.5污染导致全国31座省会城市或直辖市中25.7万人超额死亡,超额死亡率平均接近1‰。而在超额死亡的病例中,有相当一部分就是肺癌。在肺癌的致病因素中,除吸烟、工业生产排放的废气污染外,汽车尾气、建筑工地和道路交通产生的扬尘甚至烹饪产生的油烟也是导致肺癌的一个非常重要的因素。 二、出现哪些症状要警惕肺癌的可能呢? 肺癌和大多数癌症一样,早期症状并不明显,很多人当作是一般的情况来处理,所以很容易被忽略,从而错过了最佳的治疗时机。卢伟主任指出,如果一旦出现以下的症状,就要多加注意了。特别是生活规律不健康并且抽烟喝酒的人群就要更为注意以下症状的发生原因。 1、咳嗽。肺癌因长在支气管肺组织上,通常会产生呼吸道刺激症状而发生刺激性咳嗽,也是常见的肺癌的早期症状。 2、低热。肿瘤堵住支气管后往往有阻塞性肺叶存在,程度不一,轻者仅有低热,重者则有高热,用药后可暂时好转,但很快又会复发。得了肺癌症状都有哪些?这是肺癌的早期症状中比较常见的一种。 3、胸部胀痛。肺癌早期胸痛较轻,肺癌的早期症状主要表现为闷痛、隐痛、部位不一定,与呼吸的关系也不确定。如胀痛持续发生则说明癌症有累及胸膜的可能。 4、痰血。肿瘤炎症致坏死、毛细血管破损时会有少量出血,肺癌的早期症状往往与痰混合在一起,呈间歇或断续出现。很多肺癌病人就是因痰血而就诊的。 5、锁骨上下窝或颈部淋巴结增大。当颈部锁骨上下窝处或颈根不出现进行性增大的无痛性肿块,有时胸闷、气短,同时不明原因的体重下降等情况,也应想到并首先排除肺癌的可能。 一旦出现上述状况,最好到正规进行治疗,要对此引起重视。而且在平日生活中要多加留意,不要过着毫无节制的生活。 三、穿刺活检结果成肺癌诊断“金标准” 当医生怀疑患者患有肺癌时,会建议患者做抽血、胸片、CT、MRI甚至PET等检查,然而,这些并不是肺癌确诊的最终手段。目前,确诊最有力的证据是必须在显微镜下看见肺癌细胞,也就是我们常说的病理学诊断,因为癌细胞在显微镜下的形态与正常细胞是有本质区别的。正因为病理学诊断的准确性,所以被业内公认为肺癌确诊的“金标准”。 临床上较为常用的确诊方法是进行肺穿刺活检术。这种方法可以直接获取疑似肺癌病变内部的组织成分,通过病理科医生的专业处理后,在显微镜下观察取得组织内的细胞形态,鉴别细胞是否发生癌变,以及癌的组织来源。穿刺活检术的优点是确诊准确性高,误诊率低,尽管有创操作会对人体产生潜在的创伤并发症,但在具有丰富经验的专科医生的操作下,创伤很小,痛苦很少,风险发生概率也微乎其微。取出得标本不但可以明确诊断,而且可以进一步组织学分型、检测其中基因突变、基因重排以及基因表达的差异情况,用于筛选合适的靶向药、化疗药以及预测免疫疗法的成功的几率等等。 四、介入手段在肺癌治疗方面的优势 肺癌的生存期与营养状况、身体素质、社会心理情况等很多因素有关。积极的抗癌心态、适当的营养支持、身体锻炼都是延长肺癌生存期必不可少的条件。不仅如此,在精准医疗日益普及的当下,肺癌的治疗手段也更加多样。除了传统的手术、放疗和化疗之外,在影像引导下的微创介入治疗,不但精准杀死大多数肿瘤细胞、遏制肿瘤细胞生长繁殖,而且可以处理许多晚期肺癌患者的各种并发症如上腔静脉阻塞综合症、肺癌大咯血、气道压迫狭窄、骨转移导致的椎体压缩骨折、顽固性疼痛等,同时能免除很多肿瘤患者手术和放化疗的痛苦。 “介入治疗最显而易见的优势就是微创,把一根细微的导管选择导肿瘤供血动脉内,采用高浓度药物直接灌注导肿瘤供养动脉内(支气管动脉、胸廓内动脉、肋间动脉、肋颈干动脉、胸廓外动脉、膈动脉等),达到杀灭肿瘤目的,同时通过导管注入栓塞微球,堵塞肿瘤的供养动脉以达到“饿死”肿瘤细胞的目的。此外用直径2-3毫米的穿刺针伸入到体内,直接在原地就能把肿瘤消融灭活。比如用射频消融的方式把肿瘤烫死烧掉,或用冷冻消融的方式把肿瘤冷死冻掉,甚至将化疗药物或者放射源颗粒通过那根穿刺针直接打到肿瘤内部,这样就减少了患者在过去必须承受的放化疗之苦,一些过去需要切除一叶肺或一侧肺患者也避免了正常脏器的损伤,现在都可以同为微无床的方法来解决。随着科技的发展,3D技术的出现进一步减少穿刺技术带风险,可以实现打印出治疗计划的3D实施计划图,来对于邻近大血管和危险部位的穿刺和消融介入治疗提供安全便捷的支持。不仅在晚期无法手术的患者中取得了很好的疗效,在部分早期肿瘤患者的局部治愈率上也与传统外科手术不相上下。 “介入微创治疗与传统手术和化疗相比,就好比现代化战争和传统阵地战一样,传统阵地战是两军硬碰硬的拉锯战,结果是杀敌1000,自损800,而现代化战争是直接靶向命中敌人的要害如粮草弹药库、指挥所、重要据点或要塞,真正做到不战而屈人之兵”。更重要的是,患者手术过程短、创伤小、恢复快、全身副作用小,手术结束后,患者很快就可以“毫发无损”地的很快回归到工作和生活当中去。 卢伟主任出诊信息:周三上午在海军总医院门诊2楼外科诊区9号诊室 卢伟主任主要研究方向:各种肿瘤治疗微创技术,擅长经皮穿刺活检术、经导管动脉化疗栓塞术、经皮穿刺肿瘤射频/微波消融治疗、经皮穿刺放射性粒子植入术、各种肺癌并发症如气道阻塞、大咯血、上腔静脉阻塞症、癌性疼痛等。

卢伟 主任医师 武汉大学中南医院 介入诊疗中心暨肿瘤介入治疗中心3452人已读