唐盛辉医生的科普号

- 精选 做完腰椎手术后如何进行功能康复锻炼

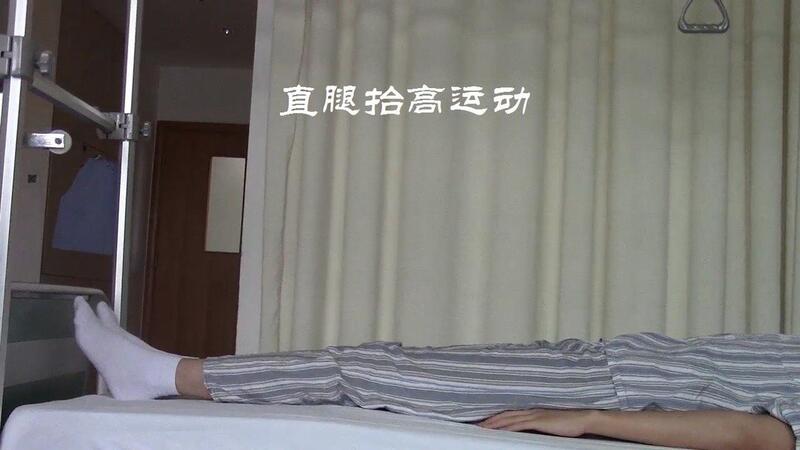

一、直腿抬高训练1、术后第一天,首先请您双腿伸直; 2、抬高下肢,初次抬高30度,保持2~3秒; 3、逐渐增加,每组重复10~20次,每天2~3组。 二、踝泵运动及股四头肌功能锻炼1、踝泵运动:模拟踩汽车油门,足部踝关节向上及向下屈曲伸展; 2、股四头肌锻炼:双腿伸直平躺,脚趾朝向天花板,大腿肌肉收缩使膝部向下更贴床,屏5秒,放松。 三、蹬自行车运动1、术后2~3天可以进行蹬自行车运动,目的防止肌肉萎缩; 2、模拟蹬自行车进行床上屈弯屈膝运动,每天可以多次训练。 四、腰背肌功能锻炼先用五点式,然后三点式,1-2周后改为飞燕式,患者可根据自身情况循序渐进进行练习。 五点式1、防止腰背肌肌肉萎缩,一般手术后7天,平卧; 2、双肘双足支撑,尽量抬高臀部,保持3~5秒; 3、每组重复20次,每天两到三组锻练。 三点式1、一般手术后7天,平卧位,双足三点支撑; 2、尽量抬高臀部,保持3~5秒,每组重复二十次,每天两到三组。 飞燕式1、一般手术后1-2周后锻炼改为飞燕式,飞燕式训练,头府卧位(趴在床上); 2、头、手、脚往上抬; 3、都抬到最高处,成飞燕状,保持3到5秒;头、手、脚慢慢往下放,重复训练,每组训练20次,每天训练两到三组。

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1.1万人已读

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1.1万人已读 - 精选 做完颈椎手术后如何进行功能康复锻炼

1.患侧肢体功能锻炼(被动活动:他人协助,主动活动:洗脸、刷牙、梳头),防止手术疤痕的挛缩; 2.呼吸功能锻炼:吹气球、慢跑; 3.术后循序渐进地增加活动量,有氧运动(如爬楼梯、散步、太极拳)可增加心肺负荷、改善肺功能。

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科2660人已读

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科2660人已读 - 诊后必读 颈椎手术出院后有哪些注意事项呢

1、术后起床活动须佩戴颈托3个月,避免弯腰等活动,不要穿系鞋带的鞋子;女士应避免穿高跟鞋; 2、在任何时候保持脊柱的自然曲线,床垫中等硬度,保持正确的睡眠姿势,枕头不可过高或过低; 3、注意保暖,避免便秘及用力咳嗽; 4、预防各种诱发因素,尤其是慢性劳损; 5、按医嘱服用药物,注意用药的剂量、时间及用法; 6、术后8-12周,大多数人可恢复轻体力劳动,术后半年避免重体力劳动,不宜长时间驾驶。

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1427人已读

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1427人已读 - 诊后必读 如何避免长时间卧床导致便秘

1、增加膳食中纤维素的含量,饮食不要过于精细,可多食蔬菜水果、粗粮、豆类及豆制品; 2、保证饮食中维生素的摄入量,尤其是维生素B1的摄入量,因为维生素B1不足,可影响神经传导,减缓肠胃蠕动,不利于食物的消化吸收和排泄; 3、可用产气食品,如生葱、蒜、黄瓜,生萝卜等,利用它们在肠道中的作用,产气鼓肠,增加肠道蠕动; 4、多饮温开水,每日清晨空腹喝1-2 杯温开水常有效; 5、适当的情况下可进食脂肪,如豆油,花生油,葵花油,作为肠润滑剂,可使大便通畅; 6、有条件者每日喝一杯酸牛奶,可增加消化功能,并有通便作用。 7、可按摩患者腹部,顺时针做环形按摩,刺激肠蠕动,促进排便。

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1270人已读 - 诊后必读 手术后应该怎么吃,有什么饮食禁忌呢

术后1-2周: (1)此期间应以活血化瘀、消肿止痛为主,卧床活动减少可能出现食欲不振,腹胀便秘,需要注意通络理气、清热通便; (2)在食物的选择上需要以清淡可口、易消化、低脂、补铁、高维生素、含水分及胶原蛋白纤维丰富的半流质饮食或普食为主; (3)温馨小提示:金针菇、黑木耳、薏苡仁、冬瓜或芥菜、丝瓜有助消瘀血、利湿热,蜂蜜可以促使胃酸正常分泌,还有增强肠蠕动的作用,可缓解腹胀的症状,同时能显著缩短排便时间,对于食欲不振、腹胀者可食萝卜理气; 饮食禁忌1、术后1-2周忌过早进食肥腻滋补的食品:如骨头汤、肥鸡、牛羊肉、油条,否则可能导致淤血积滞难以消散,使骨痂生长迟缓,影响日后关节功能的恢复; 2、忌盲目补充钙质:长期卧床的病人过多补钙,有引起血钙增高的潜在危险,而同时伴有血磷降低; 3、忌不消化之食:如芋艿、糯米等易胀气或不消化食物; 4、不宜辛辣、肥甘、厚腻、煎炸、生冷寒凉、质粗坚硬及刺激性强的食物:如辣椒、胡椒、韭菜、芥末、大蒜、香菜等。

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科2352人已读 - 医学科普 日常工作生活中如何保护好自己的腰

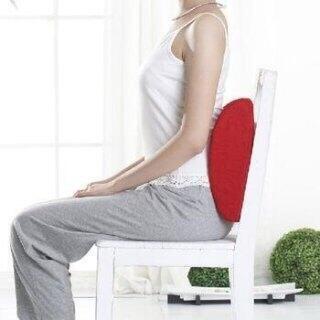

1、坐姿:背微微向前弯,使腰部能靠在椅背上。腰部垫一软枕,使腰部处于自然伸直位,椅子要坚固,表面柔软,坐上不下沉。不要长坐不动,要经常站起来伸腰和来回动 。 2、站姿:脚重心尽量往前,要轮流将身体重量从一只脚换到另一只脚上;也可一只脚在前,另一只脚在后。膝关节微弯,尽量少向前弯腰。站久要活动腰膝。 3、卧式:可仰卧或侧卧,侧卧应屈膝,最好右侧卧,使腰背和全身肌肉放松,脊柱不弯曲。 4、从地面拿东西,特别是搬举重物时,不要从腰部屈身。要胯膝弯曲,身体蹲下腰背挺直,让物体尽量贴近身体,然后依靠胯膝用力起身。 5、担、抬重物时,腰要直,起身要靠下身用力。起身后稳住脚再迈步。多人集体扛物时,要步调一致。 6、背重物时,胸腰微向前弯,胯膝稍屈。应注意换肩,以减轻一侧压力。

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1345人已读

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1345人已读 - 诊后必读 医生,腰椎术后出院需要注意些什么呢?

1、出院后观察伤口有无渗液,伤口保持清洁干燥,避免受潮污染,不可随意打开敷料,请根据医嘱执行换药和拆线; 2、手术拆线后2-3天可以洗澡,洗澡时可用清水冲洗伤口,避免用碱性肥皂刺激伤口或毛巾用力揉搓伤口,洗澡后可用干毛巾将水吸干; 3、术后第一个月需以卧床休息为主,起床时请佩戴腰围或支具,腰围或支具保护3个月;半年后可恢复轻体力劳动,1年内不得做重体力劳动; 4、避免久坐、久站,请学会正确的弯腰拾物及转身的姿势;保持正确的站立行走姿势,纠正不良的姿势,生活工作中同一姿势不宜过久,及时变换姿势或休息,防止腰部肌肉劳损; 5、继续做直腿抬高训练,术后行腰背肌功能锻炼(五点式、三点式训练),以增强腰背肌的力量,维持脊柱的稳定性; 6、保持良好的生活工作环境,室内要保暖、干燥,避免阴湿的环境,天气变化时及时添加衣服; 7、卧硬板床休息,上铺较厚的垫子,避免睡软床,睡姿以屈膝屈髋仰卧或屈膝屈髋侧卧为宜,采用正确的上下床动作; 8、生活规律,注意休息,加强营养。禁烟酒, 多吃新鲜的水果和蔬菜,保持大便的通畅; 9、咳嗽打喷嚏、用力大小便时,提前做好腰部保护,双手护腰; 10、如出现疼痛异常,请及时就医,定期门诊随访,病情恢复顺利的情况下,每3个月复查一次,病情有变化可随时复诊。

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1742人已读 - 媒体报道 百岁老人腰椎骨折,术后当天竟然能下地走路

今年整整100岁的陈阿婆在弯腰时突然感到腰背部剧烈疼痛,一下子直不起腰来,这让全家人既着急又心疼,急忙送她来到南方医科大学第五附属医院(南医五院)住院并行手术治疗。让百岁老人和一家人没想到的是,手术当天下午就可以下地走路,第二天就可以出院了! 家住从化区太平镇的陈阿婆,在家弯腰拿东西时突然感到腰部一阵剧烈疼痛,之后腰部不能活动。为了尽快减轻老人的痛苦,家人立即将她送到南医五院脊柱外科门诊就诊,当日门诊的脊柱外科副主任张宏大副主任医师耐心地了解老人病情,并经过详细地体格检查后,考虑老人为“胸腰椎椎体骨质疏松性骨折”,并予安排住院治疗。 入院后予尽快完善相关检查,明确诊断为老人为腰1椎体骨质疏松性骨折。科室主任梁必如主任医师主持进行科内讨论,详细评估了陈阿婆既往病史,通过影像学分析并结合术前相关检查,认为该病例符合微创经皮椎体成形术的适应症,向老人家属耐心解释病情以及手术方式后,家属表示理解并同意手术。充分做好术前准备后,由张宏大副主任、傅万军副主任、唐盛辉医生、张皓南医生组成的脊柱微创团队在局部麻醉下为老人完成了经皮腰1椎体成形术。整台手术用时仅15分钟,术中失血量5毫升,手术切口仅为3毫米,术后阿婆的腰痛症状即刻完全消失,手术当天下午就可以下床走动了。 唐盛辉主治医师介绍,目前,我国人口老龄化日益严重,发生胸腰椎椎体骨质疏松性骨折的高龄患者越来越多。在过去,此类高龄患者骨折后通常都会采取保守治疗,但是这样会导致长时间卧床,随之而来的是褥疮、坠积性肺炎、泌尿系统感染、下肢静脉栓塞等长期卧床并发症,增加患者的身心痛苦,严重影响老年患者的生活质量。微创经皮椎体成形术(PVP)是目前较为常用的一种治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折方法,即在C 形臂X光机的透视指引下,将穿刺针刺入骨折椎体,建立骨水泥输送通道后,通过液压泵将骨水泥缓慢注入椎体,注入的骨水泥与骨折块结合凝固后,可稳定骨折椎体,从而达到止痛效果。我院脊柱外科已率先开展此类微创手术十五年余,经验丰富,临床效果满意,由于手术创伤小,操作时间短,效果立竿见影,深得广州北部地区老年患者及家属的好评。

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1914人已读

唐盛辉 主治医师 南方医科大学第五附属医院 脊柱外科1914人已读 - 引用 腰椎小关节紊乱的诊断和治疗

一、病因小关节错位:随着年龄增大,腰椎小关节和椎间盘的退变逐渐发生,关节突关节稳定性受到影响,可产生剪切应力,久之引起小关节错位,甚至半脱位。常见于椎间盘退变、椎间隙缩窄,上下关节突不能正常对合。关节囊、韧带松弛导致小关节在正常活动时出现间隙;小关节滑膜嵌顿:腰部旋转运动或突然转身或伸腰直立时关节间隙一侧增宽,产生负压,关节滑膜被吸人关节内,腰部伸直时滑膜被夹于关节面之间。关节滑膜有神经后支的内侧分支分布,故可引起剧痛,腰椎活动明显受限;小关节骨性关节炎:小关节退行性长期的伸屈和侧向运动使椎间松动,单位关节面积的负荷加大,关节软骨及软骨下骨应力增加,还可因周围关节囊的损伤产生等发生小关节紊乱症。二、临床表现各个年龄段均可发病,男女发病比例无明显差异。患者以伏案工作者居多,平时活动较少,缺乏体育锻炼,常有慢性腰腿痛病史,大部分患者无明显外伤史,多突然发病。咳嗽、弯腰拾物、抬重物或久站起身时突然发病。活动时腰部剧烈疼痛。病人往往屈身侧卧,肌肉紧张,不敢动,生怕别人触碰或搬动。脊柱任何的活动、咳嗽、震动都会使疼痛加重。由于疼痛,腰肌呈保护性肌痉挛,腰椎变平或稍后凸或略有侧凸,疼痛部位不明确,腰部活动明显受限,翻身起床困难。本病主要以腰痛为主,基本不会出现腿部放射痛。查体:骶棘肌痉挛、腰椎小关节处深压痛,下肢无神经定位体征,直腿抬高试验(-),但当直腿抬高后往下放的时候,会出现腰部的疼痛。三、辅助检查X片:大部分患者X线片无何改变,部分患者可见小关节不对称、关节间隙前宽后窄、重叠、退变增生等,少数患者可有脊柱侧弯、腰椎生理前凸消失等继发改变。CT:可见关节突增生、关节间隙增宽、对合不良、关节突关节退变、软骨下硬化、关节内碎骨、积液、积气等改变。四、诊断要点及鉴别诊断根据病史、临床表现和典型体征,诊断不困难,一般行X线检查即可帮助诊断,多不需要行腰椎CT检查,如果诊断不清,需行CT或者MRI检查,并与以下疾病相鉴别:椎间盘源性痛:椎间盘退变也可引起小关节紊乱,所以与椎间盘源性痛鉴别较困难。单纯小关节紊乱复位后疼痛消失快、不易复发。椎间盘源性痛多持续、难以彻底缓解。腰肌劳损:慢性腰痛,无急性外伤史。酸胀痛、休息后减轻,反复发作。肌肉起止点附近较固定压痛点。棘上棘间韧带炎:慢性腰痛,局限于腰后正中区。压痛点位于棘突和棘间,不放射。第3腰椎横突综合征:骶棘肌痉挛、第三腰椎横突尖压痛。局封疗效好。急性腰扭伤:有明确的外伤史,肌肉附着点压痛明显,局封后疼痛消失。五、治疗方法:1、斜扳手法复位:安全、快速、有效解除剧烈腰痛和肌肉痉挛的方法。不需要麻醉,通过放松腰背肌、快速旋转复位使嵌顿的滑膜解除压迫。个人认为此治疗方法可作为腰椎小关节紊乱综合症的首选及必须的治疗方法。但是要求操作者经验丰富,手法到位,否则容易达不到效果,或者加重症状。2、针灸、按摩、理疗:有促进血液循环、减轻疼痛的作用,但不能作为主要的治疗方法,可作为手法复位后的辅助治疗方法。3、局部封闭:短期内止痛效果良好,但不能从根本上解决问题,如果找不到懂手法的医生,可以作为次要的治疗方法。4、腰背肌功能锻炼:增强腰椎稳定性,防止复发。5、卧床休息,口服镇痛药和解痉剂,并可外用各种膏药,起到辅助治疗的作用。6、手术治疗:经过上述的治疗,的患者均可以达到治愈的效果。如果保守治疗无效、严重影响生活和工作者,可考虑行手术治疗。目前手术方法主要有腰椎小关节阻滞术、消融术,或者关节囊和滑膜切除术,极少数医生行腰椎融合术(个人不赞成此种治疗方式)。本文系王锡三医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

王锡三 主任医师 华中科技大学协和深圳医院 脊柱外科96人已购买 - 引用 头晕的诊断流程建议

专家组: 一、背景与意义 头晕是常见的临床症候,患病率和发病率高,是最主要的门诊就诊原因之一。欧洲研究报道约30qo的普通人群中有过中、重度的头晕,其中25%为眩晕;人群中前庭性眩晕终身患病率为7. 8%,年患病率为5.2%,年发病率为1.5%[1]。我国研究发现10岁以上人群的眩晕总体患病率为4.1%‘纠。头晕的发病随年龄而增加,老年人群高发。头晕的病因繁多、表现多样,且无客观检查能可靠地诊断和鉴别诊断各种头晕。因此,如何根据常见的头晕病因及临床特征,在繁忙的医疗工作中快速进行筛选及诊断就显得非常重要,它不仅能有效地提高广大医生对头晕的诊断水平,更能显著地减少头晕的疾病负担。建议在参考了国内外相关研究的基础上,根据我国部分神经科及耳鼻咽喉科专家的经验和意见而制定,希望能对此领域有所推动。 二、头晕的概念与诊断 1.头晕的概念:头晕是一组非特异的症状,它包括了眩晕、晕厥前(presyncope,又称晕厥前兆)、失衡及头重脚轻感(light-headedness)‘列。就症状学而言,眩晕是特异性症状,指有周围物体或自身明显旋转的运动错觉或幻觉。 2.头晕病史的询问:不同头晕症状的主要病因并不相同,因此必须予以区分。由于头晕有不同类型,且是因人而异的主观感受,缺乏客观旁证,因此患者自身的描述就成为诊断最重要的依据。然而,许多患者(特别是老年或受教育程度不高者)不会或轻视对症状的准确描述,因此医生必须耐心地倾听并适当予以引导,以求最大可能地明确症状特点。仔细病史询问的意义在于它可以区分90%以上的症状是眩晕或是非眩晕的头晕,可以明确70~80%的头晕的病因[4-5]。 在确定是眩晕症状后,要进一步询问眩晕的严重程度、持续时间、发作次数与频率、诱发因素等病史;要注意了解伴随的恶心、呕吐等自主神经系统症状,特别注意有无神经系统或耳蜗的症状。如果伴其他神经系统症状表现,且排除了常见的前庭周围性病因后,应考虑为前庭中枢性病变。如果没有神经系统症状表现,却伴耳鸣、耳聋等症状,则应首先考虑为前庭周围性病变。对非眩晕的头晕,除需了解神经系统及耳科症状外,更应注意询问患者的系统疾病、服用药物及精神状态等情况。 3.对头晕患者的检查:基本的系统检查、神经系统及耳 科检查很重要,要注意对生命体征、心脏、脑神经、听力及共济运动的检查。对眩晕患者应常规行Dix-Hallpike检查,以便迅速地识别最常见的眩晕病因。对前庭周围性病变患者,应注意针对性开展前庭功能等检查,而对前庭中枢性病变患者则应注意开展有关的影像学检查。 许多研究已证明不加区分的头晕患者与正常人群间,MRI、纯音测定及前庭功能等检查的结果无显著区别[5h],检查的阳性率不到1%,因此不推荐对未加选择的头晕患者进行各种辅助检查‘”。许多错误的诊断恰恰就来源于医生没有很好地了解病史和做必要的临床体格检查,对各种需要鉴别诊断的疾病掌握太少,过度依赖辅助检查[如头或颈椎的CT/MRI、经颅多普勒超声(TCD)等],而对这些检查的临床局限性缺乏认识‘引。如未做Dix-Hallpike检查,错将良性阵发性位置性眩晕( BPPV)误诊为头颅CT/MRI所见的多发腔隙性梗死或颈椎检查所见的颈椎退行性病变。 4.头晕诊断与鉴别诊断的要点:头晕诊断应该是全面地分析患者临床表现,再结合患者的各种特点进行综合评估的过程,绝非仅仅依赖于对临床主诉或症状的了解。其实,头晕的鉴别并非易事,有研究证明患者并不能很好地对头晕症状进行区分,可靠性很低‘鲴。另有研究提示完全依赖对症状区分可能并不能引导正确的诊断,如卒中患者中非眩晕性头晕与眩晕的比例相当、心肌梗死患者中眩晕与晕厥前表现的比例亦相当。因此,必须对患者的临床表现予以全面的分析,特别是要重视对症状持续时间、诱发因素及伴随其他症状的分析[10]。 临床观察发现有相当部分头晕的病因难以确定,甚至经过详细的辅助检查也无法明确。因此,医生应本着科学严谨的态度,予以症状性而非病因性诊断,尤其应注意将患者及时转诊到神经科、耳科等有关专科予以明确诊断和随访,不能随意地予以病因性诊断,导致患者躯体和心理疾病负担增加和医疗资源浪费。 三、头晕的主要病因 了解头晕的常见病因,才能掌握这些疾病的主要临床特征、才能在日常医疗工作中保持正确的诊断思路、才不会因不能区分常见病与罕见病而导致诊断延误或过度的诊断性检查。眩晕约占所有头晕的半数,其中前庭周围性者明显多于前庭中枢性者,是后者的4~5倍。在前庭周围性病因中,BPPV、前庭神经元炎和梅尼埃病是最主要病因[4-51,可能占了前庭周围性眩晕的绝大部分n¨。前庭中枢性眩晕的病因则多样但均少见,包括血管性、外伤、肿瘤、脱髓鞘、神经退行性疾病等。要注意除偏头痛性眩晕外,前庭中枢性眩晕几乎都伴随有其他神经系统症状和体征,很少仅以眩晕或头晕为惟一表现非眩晕性头晕的病因众多,绝非只限于神经科或耳科疾病。大量流行病学研究提示大多数慢性、持续性头晕的病因主要与精神心理障碍(如抑郁、焦虑、惊恐、强迫或躯体化障碍)有关,而短暂或发作性头晕则多与系统疾病(如贫血、感染、发热、低血容量、体位性低血压、糖尿病、药物副作用等)有关‘“1。一些队列研究专门观察了不同头晕病因的构成比,对临床诊断思路很有帮助。对神经科与耳科的联合门诊的812例患者的病因分析,发现前庭周围性病因占64. 7%(BPPV 36. 5%,复发性前庭病19. 7%,前庭神经元炎10. 5%,梅尼埃病4.4%,病因不明14. 8%),精神心理性占9. 0%,前庭中枢性仅占8.1qo,诊断不明达13. 3% [14]。对12项来自于全科医生门诊、急诊或专科门诊的研究进行系统评估‘15 3,共有连续的头晕患者4536例,发现前庭周围性病因占44%(BPPV16%,前庭神经元炎9%,梅尼埃病5%.其他14%),前庭中枢性病因占11%,精神心理性疾患占16%,其他病因占26010,病因不明占13%。对比在全科医生或头晕专科门诊处就诊患者的病因,前庭周围性最常见(43%比46%),非前庭非精神性病因次之(34%比20%),精神心理性病因不少见(21%比20%),前庭中枢性病因最少(9%比7%)。 四、头晕病因和诊断的演变 随着对头晕病因研究的深入,不同疾病的识别率有了明显的变化,不同疾病占头晕病因构成比亦发生了显著变化。一些疾病随着认识的提高而变得越来越多。(1)随着对BPPV的认识提高,其诊断率明显提高,已成为首位的眩晕病因,而10年前许多医生还很少诊断该病。(2)近年来的研究发现不少发作性眩晕与偏头痛有关,使得偏头痛成为发作性眩晕的重要病因。以往所称的良性复发性眩晕(不伴随听力或神经系统症状)被认为可能就是偏头痛的等位症[16]。 另一些传统的认识和诊断概念则因病因研究的进展而被认为是错误或含糊不清的,已被淘汰。(1)我国长期以来将大量中老年人的慢性头晕诊断为椎基底动脉供血不足( VBI),并认为其为即非正常但又未达到缺血标准的一种状态。而大量前瞻性和回顾性临床研究则证明不伴随其他神经系统表现的单纯头晕或眩晕极少是由VBI引起[13,”]。国际的缺血性脑血管疾病分类和国际疾病分类均无VBI,认为它就是后循环系统的TIA而绝非单独且特异的疾病。相信随着“后循环缺血”概念和诊断在我国的推广‘181,VBI这种已渐被淘汰的诊断将越来越少。(2)“颈性眩晕”也为许多医生所使用,但对该诊断定义的准确性、诊断标准的可靠性都缺乏认真的临床研究,许多是用假设来代替临床证据甚至为证据所反对。迄今为止的相关研究均存在诊断无法核实、没有特异诊断方法、无法解释大量的临床不一致性等弱点,故国际上不推荐使用这种含糊不清的定义和诊断‘19]。 五、头晕与眩晕诊断流程 出于不同的目的,可以有不同的头晕诊断流程。传统上,习惯于按照病因将眩晕分为前庭周围性和前庭中枢性,再按类别予以描述‘20。这种流程的好处是按照病因分类、逻辑性强,但患者和普通医师并不知道所患疾病是前庭周围性或中枢性,而分类流程本身又不能指导如何来区别或诊断,故临床上并不实用。 若诊断流程是依据临床表现的不同而逐步诊断,则更适合于大多医生。如:(1)根据眩晕持续时间诊断:持续数秒者考虑为BPPV;持续数分.数小时者考虑为梅尼埃病、TIA或偏头痛相关眩晕;持续数小时至数天者考虑为前庭神经元炎或中枢性病变;持续数周到数月者考虑为精神心理性。使用该流程的医生必须对各种疾病有比较好的认识,因为不同疾病导致的眩晕持续时间绝非固定亦非诊断的重要依据,其他的表现甚至更为重要。(2)根据眩晕发作频度诊断:单次严重眩晕应考虑前庭神经元炎或血管病;反复发作性眩晕应考虑梅尼埃病或偏头痛;伴有其他神经系统表现的反复发作眩晕应考虑为后循环缺血;反复发作性位置性眩晕应考虑BPPV。(3)根据伴随症状诊断:不同疾病会伴随不同症状,包括耳闷、耳痛、头痛、耳鸣、耳聋、面瘫、失衡、明显畏光和畏声或其他局灶性神经系统体征。(4)根据诱发因素诊断:有些眩晕为自发性或位置性,有些则是在感染后、应激、耳压、外伤或持续用力后发病。 本建议推荐的诊断流程(图1)主要依据患者的主诉和重要(听觉和神经系统)症状的有无来进行分流检查和诊断,特点是可行性强,非专科医生亦可参考使用。当然,头晕的病因复杂,不可能有一种既简便又能包罗万象的诊断流程,我们认为能对绝大多数头晕症状给予一种方便的诊断思路、具有临床实用性才是最重要的。 六、头晕的治疗 引起头晕的疾病众多,相关的治疗内容亦多,但不属于本诊断流程建议所涵盖内容,故不予介绍。总体上应包括病因治疗、对症治疗和前庭康复三个基本部分,建议读者参考其他相关文献和指南[21]。

王海蛟 主任医师 漯河市中心医院 脊柱外科2.1万人已读