朱沁媛医生的科普号

- 精选 可能导致瘙痒加重的外源性组胺来源(转载自姚煦 刘笑纯 中华临床免疫和变态反应杂志)

主要来自于食物和药物: ??茄子,西红柿及番茄酱,菠菜,牛油果,莓子(草莓、樱桃等) ??菌类,竹笋 ??发酵食品:酒,奶酪,酸奶,腌渍的瓜果菜等 ??加工肉和鱼:如香肠、火腿,某些冷冻、熏制和罐装的鱼。某些变质的富含蛋白的食物含有大量组胺,特别是鱼类(鲭鱼、金枪鱼、秋刀鱼、马鲛鱼、青占鱼、沙丁鱼等青皮红肉的海水鱼) ??某些食物和食品添加剂能直接刺激组胺释放或抑制其代谢酶:如酒,柑橘类水果,菠萝,坚果,巧克力,鸡蛋白,茶,某些食品添加剂、防腐剂 ??某些药物能刺激肥大细胞释放组胺:如非甾体抗炎药(阿司匹林等)、造影剂、肌肉松弛剂、麻醉剂、抗心律失常药、利尿剂、异烟肼、强力霉素等 低组胺饮食是首选的治疗方法。Basic and effective. 新鲜!少加工!多项研究证实,慢性荨麻疹患者予3~4周低组胺饮食,荨麻疹症状显著改善,抗组胺药用量减少。考虑到低组胺饮食对患者生活质量的影响,应避免长期限制饮食。

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科1059人已读 - 精选 一个慢性荨麻疹患者的“自我修养”(转载)

原创 王晓艳 中华临床免疫和变态反应杂志 身为一个慢性荨麻疹的患者,在和反复的风团、瘙痒斗争的过程中备受折磨。敌人非常狡猾,采取游击战的方式,打一枪换一个地方,有时候还会发动全面战争,全身都会长满风团,脸也会因为水肿胖上几圈。“知己知彼,百战不殆”。慢性荨麻疹的患者需要充分了解这个疾病,提高“自我修养”,才能在和它的长期斗争中取得胜利。 慢性荨麻疹发病率很高。身为一个慢性荨麻疹的患者,我们大可不必自怨自艾为什么自己成为了 “幸运儿”。约五分之一的人在其一生中有过荨麻疹的经历,而慢性荨麻疹则可累及0.5-1%的人。 慢性荨麻疹的病程通常为2–5年, 但有些患者可持续5年以上。因此,一旦荨麻疹超过6周,就要做好“持久战”的准备。 慢性荨麻疹不能被治愈,但却可以被控制在最小活动状态,即控制在不发病状态,直到疾病自愈。再次强调了身为一个患者一定要有耐心和荨麻疹去周旋。 慢性荨麻疹对生活质量的影响不亚于大家谈之色变的银屑病。因此,如果您因为荨麻疹出现了沮丧、焦虑等情绪,心烦意乱无法工作时,不要过度紧张。要从战略上重视荨麻疹,战术上藐视荨麻疹。调整心态,积极配合医生的治疗方案。 慢性荨麻疹发病的本质是因为体内肥大细胞被活化了。因此,我们会发现生活中很多情境下都会诱发荨麻疹。这是因为肥大细胞是一个非常“多愁善感”的细胞,它定植在皮下,可以被过敏原特异性的IgE抗体、IgG抗体、凝血因子、自身抗原、甲状腺自身抗体、神经肽等物质活化,从而释放引起过敏反应的物质,如组胺、血小板活化因子、前列腺素、细胞因子等等,引起平时我们看到的风团、水肿、瘙痒。 慢性荨麻疹可分为自发性和诱导性两种,前者占大多数。因此,能够引起风团的原因也是五花八门。自发性荨麻疹与自身免疫、过敏因素、慢性感染、凝血异常、压力应激等都可能有关系。因此,到了医院就诊后,如果荨麻疹持久不愈,医生可能会让你进行相关的免疫学、甲状腺功能、过敏源及凝血等的检测,主要目的也是为了查找病因,对症下药。 很多慢性荨麻疹的患者查过敏原都是阴性的,那么到底该不该查过敏原呢?答案是一部分慢性自发性荨麻疹是由过敏因素介导的,尤其是合并其他过敏性疾病如过敏性鼻炎、哮喘、食物过敏等疾病时,查过敏原是非常有意义的。而慢性荨麻疹的病因如果不是过敏介导的,则需要进行其他发病因素的侦察。 超过一半的慢性自发性荨麻疹的患者是自身免疫性荨麻疹。这其中一小部分是体内的自身抗原可以模拟体外的过敏原发挥作用,一大部分则是体内产生了可以活化肥大细胞的sIgG抗体,临床上可以通过自体血清皮肤试验来帮助诊断。这些抗体多由自身免疫性疾病产生,最常见的是自身免疫性甲状腺疾病(主要是桥本氏甲状腺炎)、类风湿性关节炎、白癜风、系统性红斑狼疮、乳糜泻等。这类疾病偏爱40岁以上的女性患者,往往查总IgE不高、常规治疗效果不好、病情比较顽固、家族里面有亲属也患有自身免疫性疾病。如果您有以上一个或数个标签吻合,就要警惕啦。 慢性诱导性荨麻疹顾名思义就是需要刺激才会出现的荨麻疹。压迫、出汗、运动、遇热遇冷、日光照射、摩擦等等都可以诱发出现。如果诊断了这个类型的荨麻疹,一般只要避免这些刺激因素,疾病就可以大大减少甚至不发作了。不过“理想很丰满、现实很骨感”。我们在生活中要想完全避免这些因素有些困难,以最顽固的胆碱能性荨麻疹为例,有的患者只要在天气热的时候外出,或稍微小跑几步也会出现,确实让人苦不堪言,这时候就需要寻求医生帮助,长期药物控制了。 得了慢性荨麻疹,首选的治疗方案是抗组胺药物,确切地说是二代抗组胺药物,如果控制不佳,可以提高剂量或联合其他二代抗组胺药物使用。大家熟悉的氯雷他定、西替利嗪、依巴斯汀等都是医生的首选。然而,上述治疗还没有效果,可以考虑联合扑尔敏、赛庚啶、酮替芬等“老药”,或西米替丁、雷尼替丁等H2拮抗剂,或白三烯拮抗剂等等。效果仍然欠佳,医生会建议你使用生物制剂、免疫抑制剂等。 患有慢性荨麻疹,日常应该多总结经验。什么情况下容易诱发风团瘙痒,应该尽量避免。例如吃辣的会刺激出现、吹冷风会出现、情绪激动会出现、剧烈运动会出现等等,自己成为自己的指挥官。在生活中尽量避免这些刺激因素,减少荨麻疹的发生。同时,意识到目前临床上还不能完全根治荨麻疹,可以根据医生的指导,采用最小剂量的抗组胺药物或生物制剂控制病情不发作或小发作,最大限度地不影响自己的工作和生活,愉快地和荨麻疹共处。最终,持久战会迎来曙光,荨麻疹会逐渐消失。

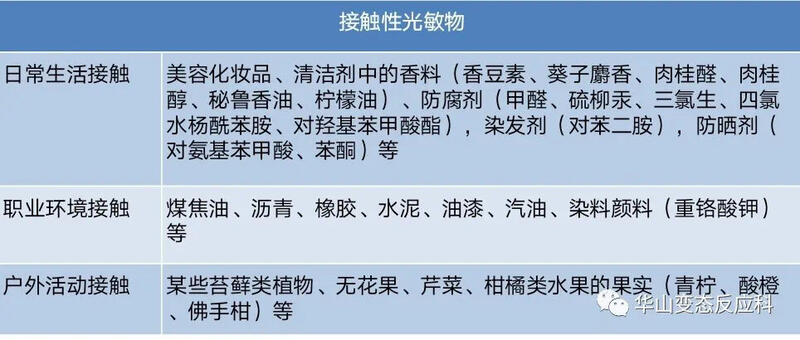

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科5449人已读 - 精选 外源性光敏物质(转载自华山医院变态反应科科普文)

某些化学物质具有光敏性,被称为光敏物,它们通过不同途径(包括空气媒介、皮肤直接接触或口服)进入人体到达皮肤,再经一定剂量的日光照射后便会诱发皮肤光敏反应。若能早期发现这些光敏物,立即停止接触或食用,并在之后的一段时间内严格避光,待这些光敏物代谢排出体外后,大多数的外源性光敏性皮炎是可以治愈的。 下面的表格列举了生活中常见的外源性光敏物:

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科1266人已读

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科1266人已读 - 学术前沿 温故而知新—光化性角化病的基因背景和治疗选择

光化性角化病(AKs)是由长期紫外线过度照射引起的常见癌前病变,据报道约有60%的鳞状细胞癌(SCC)自AK发展而来。研究显示,AK皮损厚度的临床分级(Olsen临床分级)和异型增生的组织学分级(Rowert-Huber病理分级)似乎都不是AK进展为鳞状细胞癌的有效预测指标。相反,AKs的突变状态似乎可以更好地预测临床预后。TP53被称为“原癌基因”,尤其基因突变将导致非功能性蛋白质无法降解,因此p53的免疫组织化学染色可以提示突变状态。既往的研究显示增加的p53突变状态与AK进展为鳞状细胞癌可能有关。2020年发表在“ArchivesofDermatologicalResearch”杂志上的一篇研究,试图研究p53染色强度(p53染色指数)如何依据身体部位、组织学亚型和AK异型增生的等级(临床分级)而变化。他们还研究了非功能性p53(区域染色模式)在表皮层中的分布。研究发现,在90.7%的AK中,p53染色指数大于50%。与其他身体部位相比,p53染色指数在老年人(p<0.0093)和面部AKs中显着更高(p=0.03)。观察到p53染色指数与异型增生等级之间的显着相关性(p=0.006)以及p53染色指数与带状p53染色模式之间的显着相关性(p=0.003)。观察到各种组织学AK类型之间的p53染色指数没有显着差异。临床和组织学分级之间无相关性。所有AK,无论其临床表现如何,都应进行治疗,但需要特别注意面部严重光损伤皮肤和老年患者的AK,因其可能拥有更高的进展为鳞状细胞癌的风险。研究还发现,在光化性角化病的皮损及周围光损伤皮肤处存在相同的p53基因突变背景。也就是说,该区域包括不同阶段的光化性角化病:其中既有肉眼可见的不同临床分级的皮损,也存在着肉眼无法判别的亚临床皮损。因此,目前国内外指南更推荐对光化性角化病采取“区域化治疗”来减少后期复发,降低进展为鳞状细胞癌的概率。这种疗法也特别适用于多发的、或大面积孤立的、或位于面部特殊区域的(眼、鼻、唇周等功能区域)光化性角化病的治疗。国内目前开展的区域化治疗包括光动力治疗、外用咪喹莫特乳膏、外用5-氟尿嘧啶等药物等。光动力治疗的原理在于它的穿透深度和相对靶向性。已知光动力可以穿透全层表皮,完全覆盖表皮内的光化性角化病。外敷光敏剂后药物会被肿瘤细胞和增生活跃的细胞选择性吸收并转化成强光敏剂原卟啉IX。强光敏剂原卟啉IX不断在病灶局部浓集,在特定波长的光照射下发生光动力学反应,生成具有杀伤细胞作用的活性氧物质,达到杀伤靶细胞的目的。光动力疗法的清除率约85-90%,远期清除率74.5%,美容效果良好。目前中国、欧洲及美国等指南中已将光动力治疗列为光化性角化病的一线治疗方案。

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科120人已读 - 学术前沿 温故而知新—光化性角化病的分级

日光性角化(actinickeratosis,AK)是临床常见的癌前皮肤病变,未经适当治疗的AK可持续发展,有进展为侵袭性鳞状细胞癌(squamouscellcarcinoma,SCC)的潜在风险。AK临床表现多样,即便在一个单一的病变中也可能存在一个以上的AK组织学分级[1]。对AK的分类诊断不仅有助于早期识别其进展至SCC的风险,还有助于AK治疗方案的选择及治疗后随访。去年,一篇发表在“中国皮肤性病学杂志”的综述就AK的各类分级进行了详细阐述。1.AK的临床分类诊断AK临床分级目前应用较广泛的是Olsen分级[2],根据病变厚度和角化过度程度将AK临床病变分为3级:1级:轻度(轻度可触及,触觉比所见好);2级:中度(中等厚度的,易于观察和触及);3级:严重(非常厚和/或显著角化)。Olsen分级方法主要用来评估单个AK病变的严重程度,对临床医生及患者发现早期可疑病损有一定指导意义,但也有学者对此提出异议,认为AK的厚度并不能预测潜在的组织学分级或不典型增生的严重程度,国内的研究也证实了这一点。因此在临床诊断中,即便是Olsen分级轻度的光老化病损也需警惕AK及其可能进展至SCC的风险。2.AK的皮肤病理分类诊断目前对AK在组织学上的分类主要参考表皮内上皮瘤样变的理念,由Rowert-Huber等人根据表皮不典型角质形成细胞累及范围比例将AK分为三类。AKKINⅠ级(轻度):非典型角质形成细胞局限于表皮的基底层下1/3;AKKINⅡ级(中度):非典型角质形成细胞局限于表皮的下2/3处;AKKINⅢ级(重度):非典型角质形成细胞至少延伸到表皮的2/3以上,可能导致表皮的全层异型性(原位癌)。既往认为,AK进展为SCC可能需要通过AKKINⅠ到AKKINⅢ的连续变化,抑或AK的持续进展必然导致SCC。最近的研究发现,在SCC旁表皮的AK分级以KINⅠ级为主(占77.90%),且AKKINⅠ级上覆者较AKⅡ更多地出现附件受累,这说明组织学的分类方案与侵袭性生长的风险无关,任何等级的AK都可能具有侵袭性。因此对任何等级的AK皮损都需要引起警惕,积极治疗。近十年来有关AK治疗的重大突破从传统的局灶皮损治疗扩展到了区域化治疗,其中包括光动力治疗、外用咪喹莫特乳膏、外用5-氟尿嘧啶等药物等。其中,光动力对光化性角化病的治疗疗程一般为3-4次,每次间隔1-2周。该疗法的清除率约85-90%,远期清除率达最高,且可有效改善光损伤,美容效果良好。目前中国、欧洲及美国等指南中已将光动力治疗列为光化性角化病的一线治疗方案。

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科305人已读 - 学术前沿 温故知新-光动力治疗可逆转光化性角化病的致癌基因表达

近期,一篇发表在“Journalofdermatologicalscience”的研究证实了光动力疗法可纠正在光化性角化病病变中观察到的异常癌症相关基因表达,并具有在光损伤皮肤中诱导重塑的作用。光化性角化病(AK)是由于累积暴露于紫外线辐射(UVR)而导致的表皮角质形成细胞克隆性增殖,其易于转化为鳞状细胞癌(SCC),被认为是癌前病变。由于长期免疫抑制治疗,在器官移植受者(OTR)中,AK转化为鳞状细胞癌的风险显著增加。本研究的目的是确定在使用氨基乙酰丙酸甲酯-光动力疗法(MAL-PDT,国外光动力药物制剂)治疗之前来自OTR的AK皮损分子特征,并评估光动力治疗对促进光损伤皮肤重塑的影响。共七名患者参加了这一项临床试验以评估MAL-PDT的效果,在第一次MAL-PDT治疗前(第1周)筛选时和最终治疗完成后六周(第18周)进行活检。对从AK病变、病变周围区域和身体未暴露在阳光下的区域分离的皮肤活检进行全基因组基因表达分析。定量PCR用于确认关键基因的差异表达。结果:MAL-PDT治疗纠正了异常增殖相关基因谱,纠正了异常表达的癌症相关基因,并诱导了光暴露皮肤中真皮细胞外基质基因的表达。结论:在全基因组基因表达水平上证实了MAL-PDT对AK病变的疗效。通过评估MAL-PDT对光损伤皮肤的影响确定的重塑转录特征支持使用MAL-PDT治疗光损伤皮肤和AK皮损周边的癌化区域。

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科91人已读 - 学术前沿 日光性角化病的远期疗效对比二

鉴于日光性角化病(简称AK)有进展为鳞状细胞癌(SCC)的风险,预防其发展和及时治疗非常重要。治疗方案包括针对独立AK病灶的“局部治疗”或针对多个病灶和周围潜在亚临床皮损的“区域治疗”。手术、冷冻或激光主要用于治疗单个病变,而区域治疗如光动力疗法(PDT)适用于治疗多发皮损或单个大面积皮损。目前国际指南建议基于临床表现对患者进行亚群分类以指导后续治疗方案:单个AK皮损(≥1和≤5个病灶);多个AK病灶/区域癌化(≥6个病灶);免疫功能低下的AK患者。对于多个皮损/区域癌化的患者建议予以区域治疗,目前国外对区域化治疗方案的建议包括以下:5-氟尿嘧啶(5-FU,4%、5%、0.5%)、双氯芬酸钠(3%)、咪喹莫特(2.5%,3.75%,5%),5-氨基酮戊酸散(ALA-PDT)和甲基氨基乙酰丙酸(MAL-PDT)。2021年两篇大规模meta分析对各种区域治疗方案的远期疗效进行了回顾,分别发表在皮肤科权威杂志JAMA和JActaDermVenereol上。两篇文献都进行了系统文献回顾和网络荟萃分析以定性和定量评估AK治疗措施的疗效和安全性。JAMA发表的结果显示:与安慰剂相比,ALA-PDT光动力疗法显示出最有利的风险比(RR)(RR,8.06;95%CI,2.07-31.37;GRADE,中度),其次是5%咪喹莫特乳膏(RR,5.98;95%CI,2.26-15.84;GRADE,非常低),MAL-PDT光动力治疗(RR,5.95;95%CI,1.21-29.41;GRADE,低,国内没有)和冷冻治疗(RR,4.67;95%CI,1.36-16.66;GRADE,非常低)。同样,ALA-PDT在NMA中对病变特异性清除率具有最高的RR(RR,5.08;95%CI,2.49-10.33;GRADE,中等)。这项系统评价和网络荟萃分析发现,包括ALA-PDT、5%咪喹莫特、MAL-PDT和冷冻在内的治疗长期疗效效果不一,其中ALA-PDT具有最高的远期清除率。 JEADV报道的研究纳入了更多的治疗方案,其中很多外用药还没有在国内上市。结果显示:与安慰剂相比,远期清除率从高到地分别为5-FU4%、5-FU5%、5-FU0.5%(乳膏)、ALA-PDT、5%咪喹莫特、MAL-PDT。遗憾的是,目前国内仍然没有用于治疗AK的5-氟尿嘧啶乳膏(5-FU)。因此,对于国内患者区域化治疗方案的选择,ALA-PDT仍然是首选。

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科177人已读 - 学术前沿 日光性角化病非手术治疗方案的远期疗效对比(一)

日光性角化病是最常见的皮肤肿瘤之一,最多见于老年人群。该病属于癌前病变,少部分病灶可进展为侵袭性皮肤鳞状细胞癌。目前国内针对日光性角化病的非手术治疗方案包括外用咪喹莫特乳膏、5-氟尿嘧啶乳膏、冷冻、激光以及光动力治疗等。大多数治疗方案在病变清除方面优于安慰剂,但目前大多数研究都集中在治疗后3至6个月内的短期清除率,而日光性角化病恰恰是一种容易复发的慢性疾病。正因如此,2021年发表在皮肤科权威杂志JournalofAmericanAcademicDermatology上的一篇大规模meta分析系统调查了有关各种治疗结束12个月后日光性角化病的复发情况。该研究通过数据库(Medline、Embase和PubMedCentral)和试验注册库(controlled-trials.com、clinicaltrials.gov、anzctr.org.au、who.int/trialsearch、clinicaltrialsregister.eu)中的系统搜索确定了2741条参考文献,其中37篇进行了全文审查。涉及9项随机对照双盲(RCT)的7篇文献符合资格标准。其中,5-氨基酮戊酸散(国内商品名:艾拉ALA)光动力疗法和冷冻治理的复发率最低(分别为39%),其中光动力治疗的有效区间提示优于冷冻疗法。其次是其它光敏剂的光动力疗法(45%;国内目前没有)和5%咪喹莫特(45%)。观察到双氯芬酸外用制剂复发率最高(85%,国内目前没有),其次是点阵激光治疗(54%)和5-氟尿嘧啶5%(52%)。针对单个皮损而言,艾拉光动力疗法的疗效优于其它光敏剂介导的光动力(ALA:20%;MAL:34%)。我们得出结论,即使在最初清除日光性角化病皮损后,仍需要警惕长期复发率。患者的复发率从39%到85%不等,表明大多数患者将在未来出现复发,因此需要定期监测和再治疗。当然必须指出的是,这些数据源于国外资料,而国外针对日光性角化病一般仅实施1-2次光动力治疗,根据我国2021光动力治疗指南所提出的,对于日光性角化病最好进行3-5次治疗以减少后期复发。依据笔者的经验,当日光性角化病患者接受4次光动力治疗后,整体复发率远低于国外数据。因此认为,对于日光性角化病的规范化疗程可能对于减少后期复发有着积极的意义。总的来说,日光性角化病作为一种慢性癌前疾病,需要引起更多关注,目前研究显示艾拉光动力治疗的远期复发率最低,但需要规范疗程并进行长期随访。

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科504人已读 - 医学科普 温故而知新——光化性角化病文献回顾一

光化性角化病 (AK) 是一种由紫外线辐射(UV) 引起的癌前病变。近期一项发表在JournalofCosmeticDermatology的文献回顾了中国四个不同地域AK患者临床表现、病理分型及分级等不同特点。本研究为多中心回顾性分析,共纳入了1188例确诊为AK 的患者。该研究收集2000年1月至2015年7月在4家医院皮肤科确诊的1188例AK患者。医院所在城市紫外线强度从高到低依次为昆明、银川、沈阳和南京。信息包括患者病历,病理类型和角质形成细胞上皮内瘤变(KIN)分级,均由两位经验丰富的病理学家核对确认。 所有信息均进行了回顾性多中心研究。结果显示,患者以中老年女性为主,与欧洲大部分为男性形成鲜明对比。昆明组发病年龄低于银川组(p=0.013)和南京组(p<0.01)。昆明组病程明显短于南京组(p<0.001)。病变几乎位于暴露区域。沈阳组未暴露区比例显著高于其他组(p<0.001)。四组间病理形态学分类存在统计学差异。这些差异不受年龄和性别的影响。沈阳组KINⅢ级患者数显着 高于其他三组(p<0.05)。研究认为亚洲患者以女性为主。 AK的临床特征与紫外线强度、环境污染、生活方式等密切相关。 目前对于AK的治疗手段多样,包括手术、光动力以及外用咪喹莫特、氟尿嘧啶等治疗。

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科125人已读 - 医学科普 光化性角化病的区域化治疗

光化性角化病又称日光性角化病,临床表现为中老年人群头面部黄红色至褐色的、边界不清的斑块。研究显示,光化性角化病是最常见的表皮内皮肤癌前病变。每年大约0.6%的光化性角化病皮疹会进展成为鳞状细胞癌,大约有60%以上的鳞状细胞癌是由日光性角化病发展而来。光化性角化病与紫外线过度暴露有关,紫外线可能造成细胞内基因突变导致表皮细胞异常克隆增生,同时,遗传易感性与个体免疫功能在决定皮损的严重程度上也非常重要。光化性角化病的皮损及周围光损伤皮肤处存在相同的基因突变背景。也就是说,该区域包括不同阶段的光化性角化病:其中既有肉眼可见的不同临床分级的皮损,也存在着肉眼无法判别的亚临床皮损。因此,目前国内外指南更推荐对光化性角化病采取“区域化治疗”来减少后期复发,降低进展为鳞状细胞癌的概率。这种疗法也特别适用于多发的、或大面积孤立的、或位于面部特殊区域的(眼、鼻、唇周等功能区域)光化性角化病的治疗。国内目前开展的区域化治疗包括光动力治疗、外用咪喹莫特乳膏、外用5-氟尿嘧啶等药物等。光动力治疗的原理在于它的穿透深度和相对靶向性。已知表皮的厚度大约0.5-2mm,而光动力的深度在2-3mm, 因此可以穿透整层表皮,完全覆盖表皮内的光化性角化病。通过外敷盐酸胺酮戊酸散(国内获批产品),这种药物会被肿瘤细胞和增生活跃的细胞选择性吸收并转化成强光敏剂原卟啉IX。强光敏剂原卟啉IX不断在病灶局部浓集,在特定波长的光照射下发生光动力学反应,生成具有杀伤细胞作用的活性氧物质,达到杀伤靶细胞的目的。光动力对光化性角化病的治疗疗程一般为4次,每次间隔1-2周。该疗法的清除率约85-90%,远期清除率74.5%,美容效果良好。目前中国、欧洲及美国等指南中已将光动力治疗列为光化性角化病的一线治疗方案。咪喹莫特为Toll样受体(TLR)7、8的配体,是一种小分子免疫调节剂。它通过刺激单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞,诱导机体产生α干扰素(IFN)、α肿瘤坏死因子(TNF)、白介素(IL)-2、IL-6、IL-8等细胞因子,刺激机体细胞免疫系统识别病毒感染和某些肿瘤细胞的存在,激发相关免疫应答,最终清除体内致病因子。因此,咪喹莫特的起效不是通过直接杀灭,而是通过激活个体的免疫系统来杀灭异常增生的细胞。咪喹莫特的外用疗法有多种方式,由于通常会引起局部刺激,笔者一般建议依据患者不同的敏感度,每周涂抹3至5晚,持续12-16周,直至皮损完全脱落。该药物费用低廉且使用方法比较便捷,可以在家自行治疗,但除了常见的局部刺激反应外,远期清除率仅53.3%。因此即使治疗后也需要密切随访,警惕复发。对于本身存在免疫缺陷或免疫功能低下的患者,因药物的作用机制可能导致较高的治疗失败率,需要引起医生和病友的关注。5-氟尿嘧啶为嘧啶类的氟化物,属于抗代谢抗肿瘤药,能抑制胸腺嘧啶核苷酸合成酶,阻断脱氧嘧啶核苷酸转换成胸腺嘧啶核苷核,干扰DNA合成。目前市售的5-氟尿嘧啶乳膏浓度为5%,使用同样较为方便,一般建议每天涂抹两次,连续涂抹4周。但因为该药物局部不良反应较咪喹莫特更为严重,因此初始使用时必须谨慎,依据不同的反应适当调整治疗方案。需要指出的是,该药物的远期复发率高达46%。因此也需要进行治疗后的长期随访。总之,光化性角化病需要进行积极的随访和治疗,目前推荐采用区域化方案来进行治疗,具体的治疗方案将会由医生根据个体的不同情况来制定。

朱沁媛 主治医师 复旦大学附属华山医院 皮肤科498人已读