徐建威医生的科普号

- 精选 伪装成囊肿的胰腺神经内分泌肿瘤

40多岁的男性病人,因“腹痛、背痛”至我门诊就诊,携带的外院平扫CT提示胰腺尾部囊性肿瘤,大小约32.5cm。当即开了增强CT,报告:考虑粘液性囊腺瘤,不能除外假性囊肿;胰尾周围炎性渗出。血化验:血清肿瘤标志物正常;血淀粉酶略升高。通过阅片,初步判断粘液性囊腺瘤可能性大,遂收住院拟行手术。采用腹腔镜手术,术中发现胰腺尾部呈急性炎症表现,一度怀疑病变为假性囊肿,由于炎症导致胰尾与脾脏及脾蒂粘连为一体,无法保脾脏,做了腹腔镜胰尾联合脾切除术。病人术后恢复顺利,但是病理出乎预料。谈及胰腺囊性病变,人们常常想到的是胰腺囊腺瘤(浆液性、粘液性)、实性假乳头状、真性囊肿、假性囊肿等。而本病例是一种少见情况,病理证实为胰腺神经内分泌肿瘤(pNET-G2)。相对于实性胰腺神经内分泌肿瘤,囊性胰腺神经内分泌肿瘤更少见,常常无临床症状,生物学行为比较温和,分级较低且较少发生转移,预后较好。尽管如此,鉴于部分囊性胰腺神经内分泌肿瘤具有侵袭性的生物学行为,手术仍是首选治疗方案。由于胰腺囊性病变涉及的病种多,而有些囊性病变的影像学特征并无特异性,有时表现极其相似,非常容易导致误诊。考虑到各类型囊性病变的癌变率、手术适应证、随访策略存在较大差异,精准诊断很有必要,不能武断的下结论。

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科503人已读

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科503人已读 - 精选 脾竟然还能切一半、留一半?

最近为一例病人实施了腹腔镜部分脾切除术(如图),在与大同行交流的过程中,他很诧异:“脾还能切一半”?。其实这不是一个人的疑问,我想大多人第一次听到都会怀疑自己的耳朵。在人们的印象中,脾脏是一个非常脆的脏器,脾出血后的止血非常困难,即使一个小破口也会导致大量出血,更不用说部分脾切除了,创面能止住血吗?事实上部分脾切除并不会导致大出血,只是对手术技术及解剖知识要求高。那么,为什么我们要做部分脾切除?为什么能够做部分脾切除?哪些病人适合做?一:脾脏功能:脾脏是人体最大的淋巴器官,含有大量的淋巴细胞和巨噬细胞,是机体细胞免疫和体液免疫的中心,在机体抗感染、免疫调节、抗肿瘤、造血等多个方面发挥重要的作用,特别是儿童及婴幼儿,切除脾脏后往往导致严重的后果。对于有病变的脾脏,通过切除部分脾脏,最大限度的保留脾脏功能,让患者获益。二、解剖基础:脾脏的分叶分段血流供应是实施部分脾切除术的解剖学基础。按脾叶动脉的支数分四型:①一支型:脾上叶动脉供应脾大部分,下叶动脉缺如,由胃网膜左动脉依次发出中下段、下段和下极动脉;②二支型:即脾动脉分出脾上叶动脉和脾下叶动脉,此型最多见;③三支型:脾动脉分出脾上、中、下叶动脉;④多支型,脾动脉在脾门处分出4~7个脾叶动脉。夏穗生等对850例脾脏标本的研究发现,一支型占0.8%,二支型占86%,三支型占12.2%,多支型占1%。三、手术适应证① 局限于一极的脾脏占位性病变:如血管瘤、非寄生虫性脾囊肿、脓肿、转移瘤等;② 血液系统疾病:如遗传性球形红细胞增多症,尚存诸多须解决的争议问题;③ 脾外伤:对于I~III级脾损伤患者,若血流动力学稳定、生命体征平稳,可考虑;④ 其他:对于不明原因的脾肿大,可行部分脾切除术,获取病理诊断;医源性脾损伤,如腹部手术过程中脾脏撕裂,可视情况切除受损部位。

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科816人已读

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科816人已读 - 精选 筛查胰腺癌需做哪些影像学检查?

胰腺癌恶性程度高,预后极差,“癌中之王”的名声臭名昭著,导致大家对胰腺病变存在莫名恐惧。时常有朋友或患者咨询:能不能做一项检查,排查胰腺癌?。对于这个疑问,我们该给患者怎样的建议呢?作为方便、快捷、性价比高的检查手段,B超在甲状腺癌、乳腺癌、肝癌等肿瘤筛查方面展现出了极高的价值。但是,腹部B超对胰腺癌、特别是早期胰腺癌(直径小于2cm)的诊断价值有限,常常难以发现胰腺病变,可能导致漏诊。那么,做一个CT就能发现胰腺癌了吗?胰腺癌作为一种乏血供肿瘤,CT平扫时常常表现为与正常胰腺相似的CT值,除非存在明显的肿块,否则平扫CT极易导致漏诊。对于高度怀疑胰腺癌(黄疸、腹部或背部疼痛、CA19-9升高、短期内体重快速下降)或有胰腺癌高危因素(家族史、慢性胰腺炎、肥胖、糖尿病、长期吸烟/饮酒)的患者,我们建议做一个平扫+增强CT,可最大限度的降低漏诊发生率。即使对于早期胰腺癌,高质量的薄扫增强CT也具有较高的诊断价值。增强磁共振(MRI)可达到与增强CT相同的效果,与CT相比,MRI虽然费用相对高,但是无放射性且对合并肝转移的患者诊断价值更高。

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科1809人已读 - 精选 胰腺癌有哪些治疗手段?

外科手术是胰腺癌首选治疗手段。根据肿瘤与门静脉、肠系膜上动静脉、腹腔干的关系,通过影像学将其分为可切除胰腺癌,交界可切除胰腺癌、不可切除胰腺癌(局部晚期胰腺癌和转移性胰腺癌)。对于可切除胰腺癌,手术是首选治疗手段,但对于肿瘤标记物CA19-9>1000U/ml、腹腔淋巴结转移者,可先行新辅助治疗(先化疗或化放疗,再手术)。对于交界可切除胰腺癌,目前的指南推荐新辅助治疗,根据治疗应答情况,决定是否手术。对于不可切除胰腺癌,并不意味着患者丧失了手术机会,大约有15-20%的局部进展期胰腺癌通过转化治疗(化放疗)后可获得根治性切除;对于胰腺癌伴肝、肺或者腹膜等寡转移患者,通过转化治疗,也可能获得根治性切除的机会。当然,对于存在消化道梗阻(十二指肠梗阻、胆道梗阻(黄疸))、消化道出血的患者,可进行姑息性手术,如短路手术(胃肠吻合术、胆肠吻合术)或者肿瘤切除术。化疗是胰腺癌的重要治疗手段。对于根治性切除患者,术后辅助化疗可延缓肿瘤复发/转移、延长生存时间;对于有肿瘤残留患者,术后化疗可控制肿瘤进展。而对于晚期胰腺癌,化疗是综合治疗中的重要缓解之一,可延长患者生存时间。放疗是胰腺癌治疗手段之一。对于局部血管侵犯的不可切除伴有明显癌痛的患者,有较好的效果。但是,放疗对于胰腺癌的价值仍然存在争议,特别是接受新辅助治疗的病例。免疫治疗、靶向治疗是目前比较热点的话题,在胰腺癌领域也有所进展,如免疫检查点(如PD-1/PD-L1)抑制剂、PARP1/2抑制剂(奥拉帕尼)。但是这类治疗的价值仍然有待进一步评估,治疗前需要进行基因检测,受益人群较少,可以作为重要的候选治疗手段。其他局部治疗手段,如粒子治疗、射频、微波、介入栓塞等,需要更高级别的循证医学证据进一步评估疗效。尽管目前有多种治疗手段,胰腺癌的治疗效果仍不尽如意,在临床实践中,须多学科合作、多手段联合治疗。

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科1220人已读 - 医学科普 “拉肚子”多年,病因竟在胰腺

腹泻,俗称“拉肚子”,是极其常见的一个症状,基本上每个人都经历过,而且很快能够康复;但是,有些人的经历确极其痛苦,险些丧命。近期收治的一例病人便是如此。50多岁的老张,从6年前开始患上了一种怪病,每天都会“拉肚子”,稀水样便。刚开始还能工作,慢慢的工作也干不了了,随着时间推移,彻底丧失了生活自理能力。6年间辗转多家医院治疗,胃肠镜也做了、血也抽了、药也吃了,就是不见好转,人逐渐消瘦,体重下降70余斤。偶然因素,家人推着老张来到了我的门诊,平车上的老张有气无力、眼窝深陷、骨廋如柴、腹如扁舟。经过沟通,基本了解了病情,职业的敏感性让我想到了功能性神经内分泌肿瘤可能是病因;做了一个增强CT,果然在胰头发现了一个巨大的肿瘤,所幸未转移,还有手术机会。我告诉他们“能治”,他们欣喜若狂,似抓到了救命稻草,老张亦激动地侧动了一下身体,毕竟6年折磨,早已使他们筋疲力尽、感到绝望。但是,我也说出了顾虑,病人情况糟糕,体重仅40kg,体重指数(评价营养状况、胖瘦程度,正常18.5-23.9kg/m2)为13kg/m2,严重营养不良;而且,由于要实施的手术是胰十二肠切除术(多脏器切除+消化道重建),甚至可能要做联合血管切除的全胰腺切除术,病人术后能否顺利康复?是不得不考虑的问题。经过多学科讨论,给予积极的药物治疗及营养支持,病人腹泻症状得以控制、营养状况有所改善,只要经过更长时间的支持治疗,手术风险便会降低。但是,病人出现了肿瘤所致的消化道出血,血红蛋白降至56g/l。形势所迫,容不得过多犹豫,经过沟通后,我为病人实施了次全胰十二指肠切除术。所幸恢复顺利,未出现并发症,术后10天拔出引流管后出院。最终病理证实为胃泌素瘤,这是一种罕见的胰腺神经内分泌肿瘤,发病率为0.1~15.0/100万,约占所有胰腺神经内分泌肿瘤的5%,极易漏诊和误诊,只有手术才能达到治愈目的。除了胃泌素瘤,其他胰腺因素也会导致顽固性腹泻,包括:①功能性胰腺神经内分泌肿瘤,如血管活性肠肽瘤(VIPoma)、生长抑素瘤、胰多肽瘤(Ppoma)、类癌综合症等;②胰腺外分泌功能不足引起的腹泻,胰腺是一个消化器官,可以分泌胰液,如果发生损伤或疾病,就可能导致胰液分泌不足,从而引起腹泻等症状,如慢性胰腺炎、胰腺切除术后、胰腺癌等。需要注意的是,腹泻的原因有很多,需要根据具体情况进行诊断和治疗。如果您长期腹泻请及时就医,若不能明确原因,则需要考虑胰腺病变等少见原因。

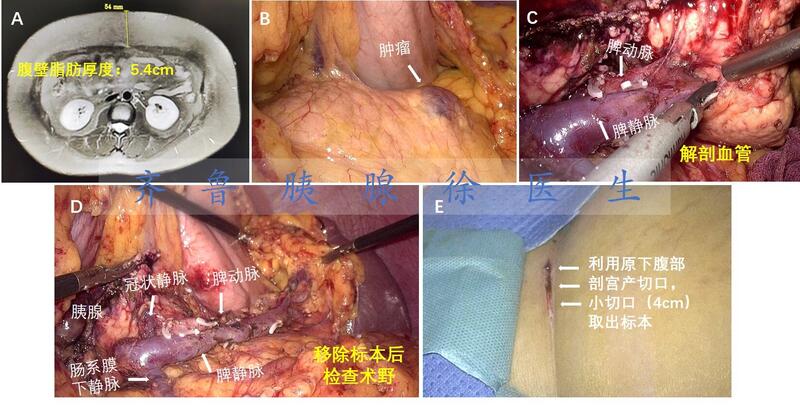

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科61人已读 - 图文文章 为肥胖病人实施腹腔镜胰腺手术,优势明显

最近为一例肥胖女性病人成功实施了腹腔镜保留脾脏的胰体尾切除术(Kimura术,通过全程解剖并保留脾动静脉,进而保留脾脏)。该病人体重100公斤,体重指数(体重除以身高的平方,正常范围:18.5-23.9kg/m2)为40kg/m2,胰腺体部长了一个囊腺瘤。通过在肚皮上打孔置入腹腔镜器械,顺利完成手术,耗时约2小时,出血约50ml,病人术后恢复顺利,没有出现并发症。对于肥胖病人,腹腔镜的优势还是非常明显的。首先体现在刀口方面,开刀胰腺手术往往需要一个大的切口,至少20公分。而这一类肥胖的病人,腹壁的脂肪厚度就可以达到5~7公分,术后刀口的并发症,比如脂肪液化甚至感染是明显的增加;术后疼痛也会比较明显,甚至出现切口疝。而腹腔镜手术通过在肚子上打几个小孔就能很好的解决这个问题,避免了大切口。其次,腹腔镜具有很好的放大效应,为手术精细解剖带来了帮助。腹腔镜下能很好的解剖并识别出小的动静脉分支,通过妥善的处理,可以减少术中出血以及术后迟发性出血的风险。而开刀手术,小的动静脉分支识别及显露起来会比较困难,往往导致静脉撕裂出血。最后,腹腔镜手术对腹腔干扰小。开刀手术对解剖空间要求高,而肥胖的患者往往存在肠管、系膜、网膜的堆积,为手术显露制造了诸多困难。为了进行手术,势必要进行大范围的游离、牵拉,对腹腔脏器的影响会比较大,术后可能会导致腹腔粘连,肠管麻痹,延迟康复。而腹腔镜手术并不需要在腹腔下进行大范围的游离牵拉以创造解剖空间。总之,不管是肥胖病人,还是常规体型的病人,对于胰腺良性或者是低度恶性肿瘤来说,腹腔镜胰腺手术均展现出很好的优势,在笔者团队已成为常规开展的术式。

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科35人已读

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科35人已读 - 医学科普 胰腺手术后出院患者血糖控制目标

随着微创手术的成熟及手术安全性提高,胰腺病人术后住院时间较前明显缩短,但是大部分病人在出院时并未达到最佳身心状态,虽无大碍,但仍有诸多问题需回家后进一步关注,其中“血糖控制在哪个水平?”是病人经常问到的问题。胰腺手术后血糖控制困难,主要原因包括以下几个方面:①胰腺病人,特别是胰腺癌病人,往往术前存在糖尿病,部分病人血糖控制并不理想,甚至不知道自己血糖高;②围手术期应激亦会导致血糖升高;3胰腺切除带来的胰腺实质减少,导致血糖升高。事实上,除了全胰腺切除或次全胰腺切除外,由于胰腺减少而导致的血糖升高并不是术后短期血糖升高的原因;④刚出院患者,食量及食谱有一个动态摸索及调整过程,血糖控制很难一步到位,需要动态调整及监测。那么,胰腺手术后出院患者血糖应该控制在哪个水平呢?笔者建议,对于居家血糖监测与控制的病人,合理的血糖控制目标为:空腹血糖8-10mmo/l,餐后2小时血糖8-12mmol/l;对于控制困难的病例,亦可接受空腹血糖10-12mmo/l;不刻意追求严格控制目标,如空腹血糖6-8mmo/l。由于严重低血糖可能导致严重后果,甚至危及生命,所以,应警惕低血糖事件。对于长期糖尿病病人,血糖控制目标应更宽松,笔者曾经遇到过一个老年男性病人,术后血糖4.1mmol/l(对于正常人来说,这是正常范围血糖值),即出现意识障碍。总之,血糖控制可接受较高的目标值,但应避免发生低血糖。控制困难的病人,必须及时前往内分泌科门诊进行评估并调整用药。

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科755人已读 - 案例 脾肿瘤

治疗前中年男性病人,左上腹部不适2年,CT提示:脾脏上极囊性病变伴囊壁钙化。术前分析:1.疾病诊断:脾脏肿物,考虑脾囊肿或假性囊肿2.手术指征:肿物大小约65cm,有临床症状,性质不明;3.手术方案:病变局限于脾脏一级,未跨越脾蒂,可考虑腹腔镜部分脾切除术。治疗后治疗后1月一、手术亮点:1.采用腹腔镜手术,创伤小,血管解剖清晰(图片1-3),恢复快,术后第5天出院;2.仅切除部分脾,保留了脾脏。最大限度的保留脾脏功能,让患者获益;3.保留的脾脏血运良好(图片4)二、手术技巧:1.建立空间,以利于脾门解剖、显露。但是,应该兼顾空间显露和保留侧脾脏的侧枝血供;2.脾门解剖变异比较常见,对于拟离断的脾动脉分支,应解剖追踪至入脾,避免误断保留侧脾脏的血供,同时避免遗漏切除侧的血供,导致切除过程中出血;3.对于拟切除脾脏上叶,保留下叶的病例,在断脾之前应结扎切断胃短血管,并将脾上叶至后方游离,以利于断脾过程中的出血控制;4.脾脏离断平面:在保证切缘阴性的情况下,沿缺血线内侧0.5-1cm切断脾脏,这样可以减少切除过程中创面的出血。如果在脾脏离断过程中出血比较明显,可用Bull-dog夹暂时夹闭脾动脉主干,以减少脾脏灌注及出血;5.用超声刀把脾脏打薄后,可用切割闭合器离断脾组织;6.切除部分脾脏后,如果保留侧脾脏断面出血,可通过电凝、压迫、喷洒或填盖止血材料止血。若不能达到止血目的,则可用Bull-dog夹暂时夹闭脾动脉主干,由于入脾血流减少,脾断面有机会形成血痂,进而达到止血目的,但是,该方法有一定的再出血风险,可术中短暂升高血压,以观察脾断面出血情况。如仍不能达到止血目的,则须进一步游离脾门,解剖处断面附近的脾段动脉并结扎。对于切除脾脏下叶,保留上叶的病例,如成功保留了胃短血管,可考虑夹闭脾动脉;而对切除脾脏上叶,保留下叶的病例,如胃网膜左血管弓保留确切,亦可考虑夹闭脾动脉。尽管如此,仍建议保留脾动脉,以保证残脾血供。

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科406人已读

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科406人已读 - 医学科普 胰腺肿瘤能做微创手术吗?

“胰腺上长了肿瘤能做微创手术吗?”时常有患者在门诊询问。这个问题一方面反应了人们对微创手术的需求、对微创手术接受程度增加,另一方面,也反映了胰腺外科近些年在微创手术方面取得的进展。微创手术是一个比较宽泛的概念,既包括传统意义的以较小的创伤手段完成的手术,比如腹腔镜/机器人手术、微波、射频、介入、粒子置入、内镜治疗等;也可拓展至手术方式层面,比如保留脏器或功能的手术。本文仅讨论大家比较熟悉的腹腔镜手术。腹腔镜手术,通俗来讲就是在肚子上打几个孔,通过腔镜手术器械完成手术。早在2001年,我国胆道外科大师黄志强院士就提出“外科微创化:21世界的趋向”,经过20年的发展,腹腔镜手术在胆道、胃肠、脾脏、肝脏领域均得到了快速进展并趋于成熟。但是,受限于胰腺特殊的解剖部位及毗邻结构、胰腺肿瘤的低发病率、较高的术后并发症发生率,腹腔镜胰腺手术发展相对缓慢。随着腹腔镜技术的成熟及精准、加速康复理念的推广普及,腹腔镜微创手术也成为胰腺疾病治疗的重要手段。腹腔镜已经成为肿瘤局部剜除术、保留脾脏的胰体尾切除术等器官保留胰腺手术的常规术式。即使对于涉及到胰腺重建的复杂术式,如胰腺中段切除术,也在大型中心常规开展。特别是近10年,在国内胰腺微创外科专家的发展与推动下,象征胰腺外科手术技术巅峰的腹腔镜胰十二指肠切除术的流程得以优化、切除及吻合细节不断完善,腹腔镜胰腺手术正在迎来最好的发展机遇。尽管如此,胰腺手术仍然是难度及风险并存的大手术,腹腔镜胰腺手术发展及推广不如预期,即使在部分大三甲医院开展亦不理想,而在多数基层医院更是手术“相对禁区”。胰腺疾病诊疗专科化,可提高手术安全性及恶性肿瘤预后,对于推动胰腺手术微创化具有积极意义。山东大学齐鲁医院普外科于2014年成立胰腺外科专业组,在学科带头人的引领下,对于腹腔镜胰腺手术积累了长足经验。笔者于2014年从中华医学会外科学分会胰腺学组组长单位博士毕业,来到齐鲁医院胰腺外科工作,主要从事胰腺疾病诊疗,特别是微创手术治疗,积累颇丰。

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科169人已读 - 医学科普 胰腺癌与胰腺神经内分泌肿瘤的区别

胰腺主要由外分泌细胞和内分泌细胞组成,我们常说的胰腺癌是指来源于外分泌细胞的恶性肿瘤,包括导管腺癌、囊腺癌、腺泡细胞癌等。其中,胰腺导管腺癌是最常见也是恶性程度最高的类型。来源于内分泌细胞的肿瘤,称之为胰腺神经内分泌肿瘤(pNETs),大部分不用“癌”进行描述,临床对于分化差、Ki-67指数大于20%(或核分裂像>20个/2mm2)的pNETs称之为胰腺神经内分泌癌(NEC)。胰腺癌和胰腺神经内分泌肿瘤在细胞起源、生物学特点和预后等多个方面均决然不同。胰腺神经内分泌肿瘤的预后(生存时间)明显的好于胰腺癌,即使对于肝转移患者,也有较多的治疗手段和较好的预后。前苹果公司总裁就是罹患这种疾病,生存8年时间。所以,胰腺上长了肿瘤不要紧张,但应重视,及时就诊。

徐建威 副主任医师 山东大学齐鲁医院 普外科8376人已读