王鹏飞医生的科普号

- 医学科普 胃肠间质瘤靶向药物常见的不良反应有哪些?

GIST靶向治疗是一个漫长的过程,安全性和疗效同样重要。靶向治疗的有些不良反应是可逆的,可以控制,但严重不良反应可能使患者不耐受,导致治疗中断甚至危及生命。不同靶向药物的不良反应有所不同:伊马替尼最常见的不良反应是水肿(56%)、恶心(51%)、腹泻(25%)、骨髓抑制(11~14%)等。舒尼替尼、瑞戈非尼不良反应相似,常见的不良反应包括高血压、蛋白尿、手足综合征等。此外,服用舒尼替尼还可能会出现甲状腺功能减退。因此,在接受舒尼替尼等药物治疗前,建议先进行评估。阿伐替尼要注意两个特殊的不良反应,即认知障碍和颅内出血。其中认知障碍较常见,发生率约为40%,颅内出血较为少见,约2%。瑞派替尼常见的不良反应主要是脱发(52%)、疲乏(42%)、恶心(39%)、高血压(14%)等,主要为1级或2级。

王鹏飞 副主任医师 温州医科大学附属第一医院 胃肠外科254人已读 - 医学科普 胃肠间质瘤患者靶向治疗失败后该怎么办?

对于自行停药或者中断减量的问题,重新按照规范的剂量服药,一般会继续有效。但对于继发性耐药来说,解决起来并不容易。耐药突变存在高度时空异质性,即同一个人在不同时间,不同肿瘤部位,可能存在不同的突变。一线治疗耐药后即存在多个继发突变,而且个体差异显著。而且随着治疗线数的增加,突变的可能性会越来越多,突变也越复杂。因此,随着药物换的越多,每种药物维持的中位无进展生存时间可能会越来越短。这种情况,最好能够取活检进行基因检测,如果无法取活检,可以采用NGS二代测序来指导临床用药。此外,有条件的话还可以进行血药浓度的测定,血药浓度不足则需要增加药物的剂量。

王鹏飞 副主任医师 温州医科大学附属第一医院 胃肠外科272人已读 - 医学科普 间质瘤是癌吗?和癌一样吗?

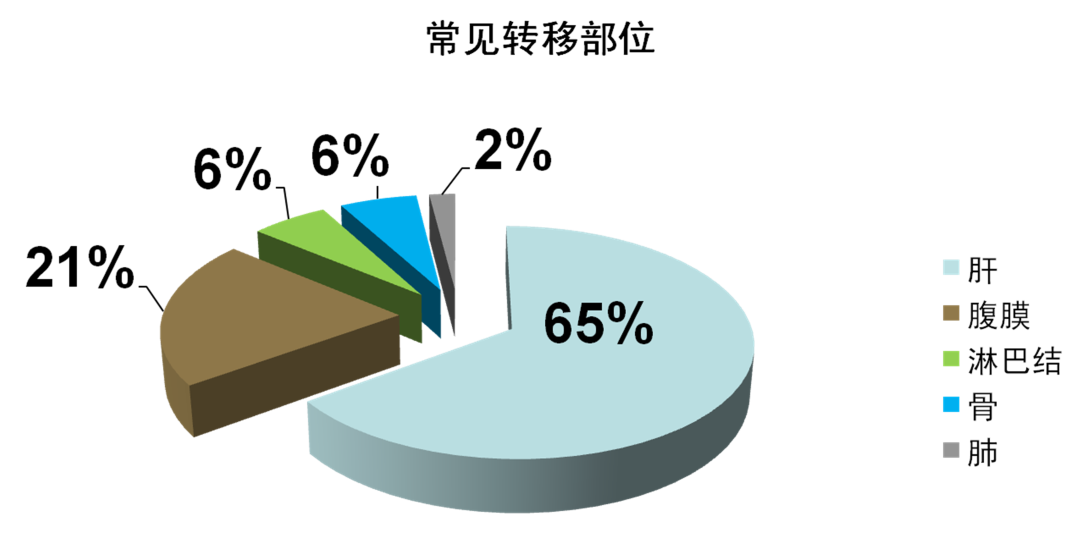

其实,癌和瘤都是人们不希望有,但偏偏它要在人身上长出来的东西,只是因为它们生长的土壤(组织类型)不同,科学家为了区别它们,就把它们分别叫做癌和瘤。癌是指起源于上皮组织的恶性肿瘤,具有浸润性生长和容易复发转移的特点。恶性程度更高,长出来就是恶性的,它最大的特点就是容易发生复发和转移。胃肠间质瘤发生于胃肠间叶组织,局部侵袭性不如癌,较少通过淋巴结转移。以前认为GIST有良恶性之分,现在发现即使很小的GIST也可能发生复发或转移(复发或转移的主要部位是肝脏和腹膜),故目前普遍认为它是一种具有潜在恶性的疾病。GIST恶性指标包括:1)肿瘤侵犯周围器官或发生远端脏器的转移;2)肿瘤直接大于10厘米;3)胃间质瘤核分裂象>5个/50HPF,肠间质瘤核分裂象>1个/50HPF;4)肿瘤细胞生长活跃,或出现坏死。

王鹏飞 副主任医师 温州医科大学附属第一医院 胃肠外科1144人已读

王鹏飞 副主任医师 温州医科大学附属第一医院 胃肠外科1144人已读 - 医学科普 胃肠间质瘤为何叫“间质瘤“?

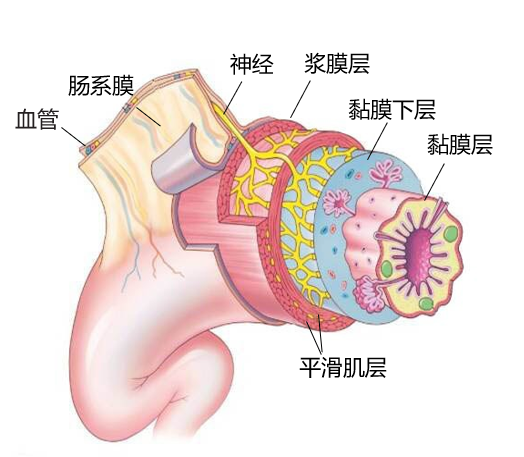

胃肠间质瘤是一种发生于胃肠道的少见肿瘤类型(占所有消化道肿瘤的1-2%),但也是最常见的消化道间叶组织肿瘤,属于恶性肿瘤中的肉瘤。过去诊断为胃肠道平滑肌瘤、平滑肌肉瘤、神经鞘膜瘤等多种肿瘤其实都属于胃肠间质瘤的范畴。我们胃肠道的管壁包括粘膜、粘膜下层、肌层和浆膜四层。粘膜的上皮细胞发生肿瘤就是我们常说的胃癌、肠癌。非上皮细胞发生肿瘤,医学上多称为间叶源肿瘤,GIST起源于粘膜肌层或固有肌层,是最常见的胃肠间叶源性肿瘤,所以叫"间质瘤"

王鹏飞 副主任医师 温州医科大学附属第一医院 胃肠外科836人已读

王鹏飞 副主任医师 温州医科大学附属第一医院 胃肠外科836人已读