李政医生的科普号

- 精选 “北京协和医院”牌医联体出炉,协和的“绿色通道”!

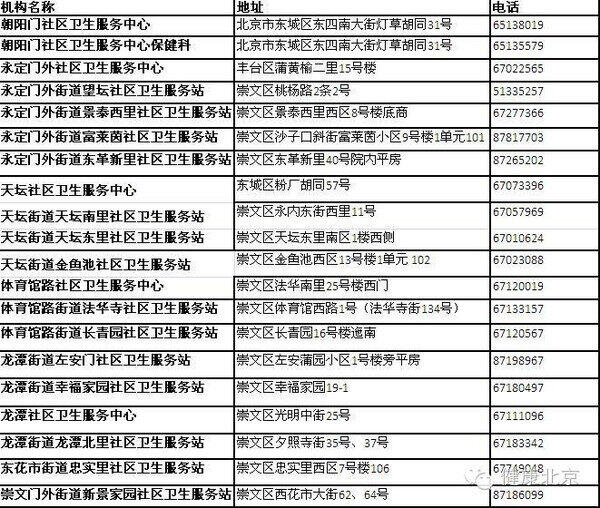

旨在推进分级诊疗的北京“医联体”网络再入重磅成员!2016年5月18日,北京市东城区人民政府与北京协和医院正式签订医疗卫生合作框架协议。北京协和医院医疗联合体在东城区挂牌成立。都说“医联体”是医疗机构之间的合作,“协和”牌医联体怎么是跟区政府签协议?别急,看看协和医联体的组成架构,你就明白了!“1+5+1”医联体模式核心:北京协和医院二级医院成员:东城区区属的三甲医院北京和平里医院,二甲北京市第六医院、普仁医院、和隆福医院、东城区第一妇幼保健院社区网底:东城社区卫生服务管理中心等等!东城社区卫生服务管理中心,可不是某一家具体的医疗卫生服务机构,而是下辖20个社区卫生服务中心的社区医疗服务和健康管理网络!东城区社区卫生服务网络成员好吧,现在终于知道,“北京协和医院”牌医联体的覆盖面啦!在协和学术会堂举办的签约仪式上,东城区区长李先忠在致辞时如是说,“听说协和要组建医联体,大家(各医院)都抢着加入。”北京协和医院在发出的新闻通告中也明确,这是全市首个由三甲医院与区政府签署的医疗合作协议,是东城区政府和北京协和医院为贯彻落实国家医药卫生体制改革精神,优化医疗资源配置,提升优质医疗资源统筹利用的具体举措。框架搭好,下面去挖干货!健康北京带你看看北京协和医院医联体能给普通公众带来哪些实惠——目标大幅提升东城分级诊疗服务体系效率医疗机构规模适当、布局合理在东城区探索建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式;推进区域三级医疗服务网的完善发展,全面提升东城区的医疗救治、妇幼保健、康复护理、慢病管理、应急处置、公共卫生服务能力;逐步在东城区健全布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、富有效率的医疗服务体系。怎么做?东城区全面扶持协和医联体东城区政府将依照区域医疗卫生规划,选择区域医疗中心和重点专科,从财政投入、政策倾斜、区域卫生信息化、数据共享平台建设等方面给予北京协和医院及医联体成员全面扶持。协和医院组建知名专家团队提高医联体成员服务竞争力北京协和医院通过技术支持、指导和延伸服务,把加强东城区区属医院学科建设和人才培养作为长期的任务目标,通过组建医联体知名专家团队、综合业务指导等多种方式有效提高区属医院的核心竞争力以及医联体成员的服务能力。东城区居民能享受哪些“协和”服务?1、协和医生到医联体成员机构出诊、会诊、手术、查房,提供综合业务指导和技术指导,东城居民在家门口就能享有“协和品质”的就诊便利,逐步实现“首诊在社区、康复在社区”。2、北京协和医院与医联体成员机构建立双向转诊的绿色通道,逐步实现便捷的预约诊疗和顺畅的上下相互转诊,使患有复杂疑难疾病的东城区居民通过该绿色通道转诊至北京协和医院治疗;同时,医联体成员机构积极接受协和医院患到医联体医院手术。协和医联体成员有哪些“福利”?协和医联体成立后,成员机构的学科建设与人才培养将获得大力扶持。各医院根据自身规划确定的重点学科,将与协和相关学科结成对子,以共建共享等方式开展合作;成员机构的医护人员到协和进修培训将更加便利;协和将发挥质控中心的作用,建立影像检查会诊机制,开辟辅助检查绿色通道,推进成员单位间检验结果互认。通过双方开放性联合,提升整个东城区域医疗资源的统筹利用率和纵向整合水平。最后,希望协和医院在全科医学队伍建设方面积累的经验,对推进分级诊疗、为社区培养合格“健康守门人”起到重要作用。随着老龄化社会的到来,协和老年医学科按照国际先进理念指导社区开展“居家看护养老”,将使更多东城百姓直接获益;协和多学科与医联体成员探索联合建立“慢病共管”模式,将对提高社区患者健康水平、推进分级诊疗提供新思路。为保证医疗合作的顺利进展,东城区政府和协和医院联合成立了医疗卫生合作领导小组,同时成立北京协和医院医联体管理委员会。相关链接:搜狐网https://www.sohu.com/a/76263535_391346光明网https://www.sohu.com/a/76047716_162758凤凰网https://news.ifeng.com/c/7fcsMdAcgcJ

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科5937人已读

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科5937人已读 - 精选 腰腿疼,拍片显示椎管狭窄,我该怎么办?

腰椎管狭窄症是什么腰椎椎管狭窄症是指各种原因引起椎管各径线缩短,压迫硬膜囊,马尾神经或神经根,从而导致相应神经功能障碍的一类疾病,它是导致腰痛及腰腿痛等常见腰椎病的病因之一,又称为腰椎狭窄综合征。 腰椎管狭窄症病因腰椎椎管狭窄症是骨科的常见病,发病原因十分复杂,有先天性的腰椎管狭窄,也有由于脊柱发生退变性疾病引起的,还有由于外伤引起脊椎骨折或脱位,或腰椎手术后引起椎管狭窄,其中最多的是由于脊柱发生退变性疾病引起的腰椎椎管狭窄症。 临床表现本病起病多隐匿,病程缓慢,好发于40-80岁之间的人群,患者长期腰骶部痛、腿痛,双下肢渐进性无力、麻木,间歇性跛性,步态不稳,行走困难,其中麻木可由脚部逐渐向上发展到小腿、大腿及腰骶部,腹部出现束带感,严重时出现大小便异常,截瘫、四肢瘫或偏瘫等。做腰部过伸动作可引起下肢麻痛加重,此为过伸试验阳性,是诊断椎管狭窄症的重要体征。 治疗腰椎管狭窄症轻型及早期病例以非手术疗法为主,无效者则需行手术椎管减压+固定融合术。 预防睡床要软硬适中,避免腰部受到风寒侵袭,避免腰部长时间处于一种姿势,要正确用腰,搬抬重物时应先下蹲。用腰时间过长时应改变腰的姿势,多做腰部活动,防止逐渐发生劳损,坚持腰的保健运动,经常进行腰椎各方向的活动。

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科2906人已读 - 精选 更小的创伤,更少的费用,更快的康复-小关节突植骨融合治疗腰椎管狭窄

如何高效安全的完成一台腰椎手术,融合方式的选择是十分重要的因素。腰椎手术的成功与否主要取决于两方面,一是安全有效的减压,二是高质量的植骨融合。减压保证了早期的效果,融合决定了远期的康复。今天我们就来讲讲植骨融合那些事儿。我们都知道腰椎常规手术是要打钉子的,这是维持术后脊柱整体稳定性的重要手段。但是钉棒只能作为短期固定,随着术后腰椎活动的逐渐增多,单靠钉棒会必然会有内固定移位甚至断钉断棒的风险,因此需要通过植骨融合来进一步增加固定强度。举个通俗的例子,就像我们盖房子一样,手术的钉棒就像是钢筋,而植入到腰椎的骨头就像是水泥,等水泥凝固了,房子才真正的结实;等植骨慢慢长上融合了,我们的腰椎才算真正的稳定,所以说植骨融合对于腰椎手术的成败具有重要意义(图1)。图1.腰椎手术中内固定与植骨融合的关系。植骨的方式有很多种,比较传统的方式是椎间融合,就是将椎间盘尽可能的清除干净,然后把骨头和cage放置到椎间隙中,约半年后中间的植骨和上下椎体就融合成一块骨头,实现了最终的稳定。对于某些腰椎滑脱、腰椎峡部裂患者,椎间融合是首选的融合方式,而对于许多常规的腰椎疾病患者,椎间融合的性价比较低,因为它存在诸多缺点,如操作复杂,技术性强;手术时间长,术中出血多;术中神经损伤相关并发症发生率高;费用昂贵等等(图2)。图2.传统的椎间植骨融合术需要切除大部分的椎间盘组织,手术出血多,创伤大,脊髓神经损伤的风险也更高。除了椎间融合之外,另外用的比较多的一种融合方式就是关节突融合,但是早期的关节突融合因为植骨量有限,融合率不高,更多的是作为椎间融合的补充。随着医学的发展和手术技术的不断进步,精准微创的观念受到广大脊柱外科医师的重视,改良关节突融合的方式也应运而生。我们针对传统关节突关节融合开槽小、植骨少的缺点,使用高速磨钻代替骨刀处理关节突关节间隙(图 3)图3.改良小关节突植骨融合的操作区域远离神经,安全高效,能够以最小的代价获得优质的融合。,磨除关节突间隙的软骨和皮质骨直至松质骨面露出,将关节突间隙制作成“U” 形槽。与传统技术相比,既增加了植骨床的面积,又保证了植骨床的质量,完美解决了融合率不高的问题。最新的研究结果显示,改良关节突植骨的最终融合率可达96%以上,毫不逊色于传统的椎间融合。而改良关节突融合相对于其他融合方式,具有以下优点:1.更高效。传统的椎间融合因为要清理椎间隙,因此手术时间较长,处理每个间隙大约需要15-20分钟。而改良关节突融合操作简单,处理每个节段只需1-2分钟,极大的减少了手术时间及麻醉时间。2.更安全。传统的椎间融合需在神经根周围操作,因此神经损伤的风险较高,且对神经长时间的牵拉刺激会导致神经根水肿,患者术后常出现下肢酸痛甚至是肌力感觉功能下降等问题,影响了正常的恢复。而关节突融合的操作区域远离神经根,避免了上述并发症的发生,大大加速了患者的康复过程。3.更微创。处理椎间隙过程会伴随大量出血,对周围组织的损伤也更大,而关节突融合的植骨槽制造过程完全在骨性表面进行,出血极少且不影响周围组织。4.更经济。单个椎间融合器的价格数千甚至上万,如果是多个节段,费用将会更高。而关节突植骨融合不需要融合器,可以为患者节省许多费用。 总而言之,我们的改良关节突融合技术是一种操作简单、融合率高、安全性好的融合技术,无论是早期疗效还是远期康复,都具有诸多无可比拟的优势,已经为众多的患者解决了腰椎病痛。

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科5499人已读 - 精选 大夫,我妈妈(爸爸)这么大的岁数能做腰椎手术吗?

我在门诊或者网上经常遇到病人的家属问:我的妈妈(爸爸)这么大的岁数能做腰椎手术吗? 首先,腰椎管狭窄是一个与年龄相关的老化性疾病,通常做这个腰椎管减压手术的年龄普遍比较大,平均得在60岁以上。其次,随着现在生活水平的提高,对身体健康更加重视,大部分人即使70-80岁身体普遍挺好。因此,只要无严重心脑血管疾病,60-90岁均可以接受这个手术治疗。我做过大量80岁以上患者的手术,通常恢复都很快很好,所以不要一味担心风险而忍受疾病的折磨。

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科2795人已读 - 精选 颈椎腰椎手术的术前注意事项-有关饮食起居的准备

1.戒烟戒酒:抽烟容易导致咳嗽、咳痰。手术以前需要戒烟,避免了手术以后的咳嗽——震伤口不舒服。手术以后戒烟三个月,尼古丁容易导致骨头不爱长,术后三个月骨头已经长结实了,就可以抽烟了。40岁以后不强求戒烟,因为有的人戒烟副作用很大。少量的喝酒,是活血,多量的喝酒,是伤肝。围手术期,还是不喝酒为好。 2.手术前能否洗澡:手术前一天晚上或者手术日当天早上,应该认真洗澡1~2次,确保手术部位清洁,减少感染的可能性。术后一般拆线后2-3天可以洗澡。 3.忌口:没有。手术前应该好好吃饭,补充营养。术前一天应该清淡饮食,因为术后第2天才下地。术前吃多了,容易肚子胀。手术后,应该是清淡的、正常的饮食。手术后加强饮食,才能够促进伤口的愈合。鼓励高蛋白质——肉、蛋、奶(一部分病人牛奶/豆浆/豆腐可能会胀肚子,鼓励喝酸奶)。鸡肉、猪肉、牛羊肉、鱼肉都没问题。注意不要吃怪/平时不吃的食品。不要因为补品很贵,就吃——不鼓励吃补品。患者吃平时爱吃的食品,就行——肉蛋奶即可。 4.手术之前6~8个小时不让从嘴里进东西,也就是常说的禁食水。如果手术时间比较晚,那么手术当天早晨6点可以喝一碗粥,手术前一天晚上正常饮食关系没问题。晚上10点喝水,吃一点东西,没影响。嘴干的话可以漱口,不要咽进去就行——麻醉师害怕患者麻醉时/麻醉后,半梦半醒的时候,呛咳进入气管。 5.鼓励手术前一天和当天早晨,鼓励排便/排尿。如果比较大手术,还会安排灌肠、插尿管。 6.术后两个小时比较清醒了,可以喝水先小勺喝一两口,没问题的话再吸管喝水。再没问题就可以喝稀粥,6个小时以后可以正常吃饭,稀的/软的/容易消化的,就行。还需要吃肉/鸡蛋/酸奶——需要有营养,长伤口。避免牛奶/豆浆/豆腐——容易胀肚子。

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科2388人已读 - 精选 腰腿疼,拍片显示腰椎间盘突出怎么办?

腰椎间盘突出症是什么? 腰椎间盘突出症是脊柱外科常见病和多发病,是引起下腰痛和腰腿痛的最常见原因。 腰椎间盘突出症得发病原因是因腰椎间盘(由髓核、纤维环及软骨板组成)的退变,同时纤维环部分货全部破裂,髓核突出刺激或压迫神经根、马尾神经所引起的一种综合征,也是临床上常见的一种脊柱退行性基本。 哪些症状? 主要表现为腰疼、坐骨神经痛、下肢麻木、无力。重度椎间盘突出症患者将出现大小便障碍、鞍区感觉异常等临床症状。 腰椎间盘突出症,好发年龄在20—50岁;男女发病比例约为(4~6):1。 患者多有长期弯腰劳动或坐位工作的经历,首次发病常在半弯腰持重或突然扭腰过程中发生。 腰椎间盘突出症是个缓慢进展的过程,初期症状并不明显,当患者出现以下情况须及时就诊: (1)当患者出现腰部酸胀表现时(2)当患者反复出现腰腿痛症状时(3)如患者还伴有明显下肢放射性疼痛、麻木、乏力等症状时(4)当患者发生大小便异常、鞍区感觉异常等症状时。 怎样治疗?1、 非手术治疗,针对症状较轻,病程较短的患者首选非手术治疗(包括生活管理、物理治疗、药物治疗等)。具体治疗方案包括:卧床休息,一般严格卧床3~4周,腰围保护、适当下地活动;非甾体类消炎镇痛药物治疗;静脉输入甘露醇减轻神经根水肿治疗等。 2、 手术治疗,针对症状重度患者,包括腰腿痛症状严重,反复发作,经三个月以上非手术治疗无效,且病情逐渐加重,严重影响工作和生活者;有明显的神经受累表现者,如神经支配区肌力下降,足下垂等;有马尾神经综合征,大小便功能障碍等,应及时手术治疗。 日常生活管理 1、多吃一些含钙量高得食物 2、站或坐姿势要正确,同一姿势不应保持太久,适当进行原地活动或腰背部活动,可以解除颈部及腰背肌肉疲劳。 3、适当增加运动,加强腰背肌训练,增加脊柱的内在稳定性,可做如“小飞燕”动作(具体动作可翻看之前发表的科普文章)。 4、生活中药注意避免或减少弯腰,如提重物时不要弯腰,而是应先蹲下拿到中午,然后慢慢起身。

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科1214人已读

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科1214人已读 - 精选 腰椎手术会瘫痪吗?

经常在门诊和网上遇到病友说:我某某邻居做了一个腰椎手术,起不来了,瘫痪了。随着科技的发展及手术的进步,腰椎手术是总体上是安全且有效的,且与手术大夫的水平密切相关。术后导致瘫痪的几率微乎其微,本人完成一千多病例,1例都没有发生过。而且脊髓在腰1水平就没有了,解剖上来说,腰椎手术也不会导致瘫痪,所以要正确理解自己的疾病,腰椎管狭窄或腰椎间盘突出发展到一定的程度,必须通过手术来解决,就需要接受手术,而不是讳疾忌医,以免耽误病情,造成不可逆的损伤。

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科4479人已读 - 精选 腰椎术后多久可以洗澡?

天气变热了,很多腰椎患者朋友特别关心这个问题。腰椎术后,通常术后拆线需要2周以后。拆线后,2-3天就可以洗澡了,洗澡切记不要搓,可以冲一下。

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科2216人已读 - 精选 CT显示L5-S1腰椎管狭窄明显应怎样治疗呢?

患者:李大夫您好: 我母亲现年65岁,患腰椎间盘突出已近十年了,期间曾不间断四处求医,也有一定疗效,但近大半年,一些保守疗法效果已不大。主要症状为:臀部及两条腿外侧不间断麻木,睡一宿更麻。累了腰、腿疼。 今年5月CT影像表现为:腰椎生理弯曲存在,各椎体边缘及诸小关节轻度骨质增生,腰3-4、腰4-5、L5/S1椎间盘向周围膨出,并边缘钙化,压迫硬膜囊,腰5-S1相应椎管矢状径约5mm。诊断:腰3-4、腰4-5、L5/S1椎间盘膨出并、L5/S1相应椎管狭窄。 请问李大夫:我母亲现在的病情严重吗?应怎样治疗呢?谢谢! 化验、北京协和医院骨科李政:你好,CT显示、L5/S1椎管狭窄很明显。结合她的症状,腰椎管狭窄症可以确诊,如果没有其他的严重慢性疾病,建议尽快手术治疗。手术后疗效一般都很理想。 祝您母亲早日康复!

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科3164人已读 - 精选 腰椎术后康复指南

腰椎手术包括腰椎管狭窄减压术、腰椎滑脱复位减压术、腰椎间盘突出摘除术等。手术顺利完成后,进入康复阶段,这种手术在脊柱外科属于常规手术。加强营养,主要需要补充高蛋白质食物,比如鸡蛋清,一天可以吃7-8个鸡蛋清,各种形式均可以。牛肉,鱼等食物。建议补充到至少2周,即伤口愈合拆线。前3周以多平躺为主,因为肌肉恢复需要静养,适当下地活动。下地活动需要佩戴支具。术后3周以后,根据自身情况可以多走走,适当锻炼。伤口疼痛,所有腰椎术后都会出现伤口疼痛,这是正常反应,不要太着急。可以口服止痛药,比如乐松。术后2周拆线,术后3个月门诊复查X线,如果一切正常,术后3个月可以去掉支具开始锻炼。

李政 副主任医师 北京协和医院 骨科6586人已读