王俊兴医生的科普号

- 典型病例 脑膜瘤:微囊型、纤维型,伴局灶坏死脑膜瘤病案分享

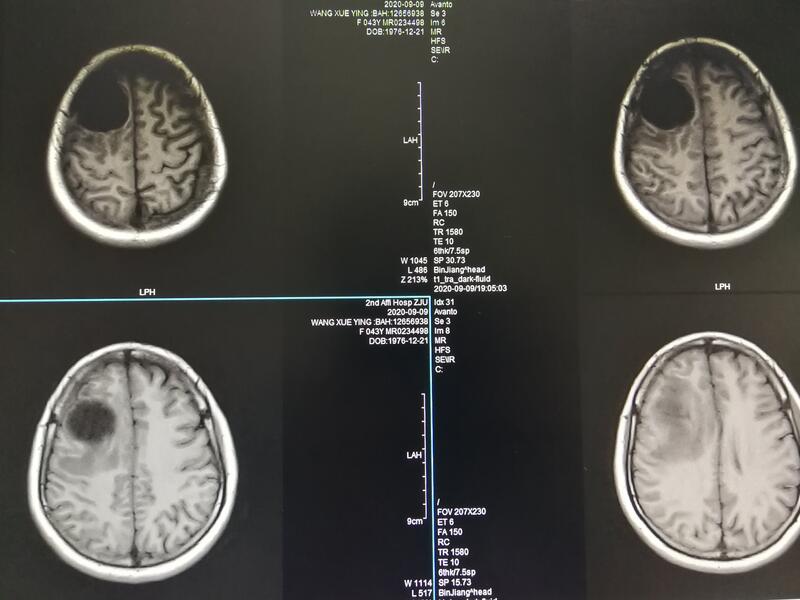

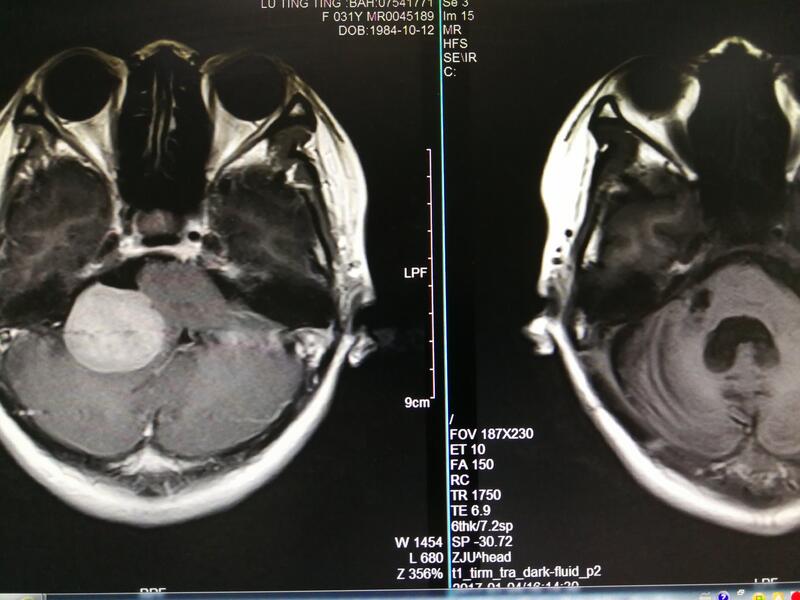

脑膜瘤是最常见的颅内脑外肿瘤,病理上分15个亚型,主要有脑膜内皮型、纤维型、过度型、沙粒体型、血管瘤型、微囊型等,临床上以前4种类型比较多见,血管瘤型及微囊型比较少见,本病例术后病理诊断为纤维型合并微囊型,伴局灶凝固性坏死,临床上比较罕见,也给手术前的诊断带来一些困难。 微囊型脑膜瘤的MRI特征: T1呈低信号;T2呈明显高信号;DWI实质部分呈高信号;病灶增强后呈细网状强化,其周围水肿带较轻;灶内可见多发的、大小不一的微小囊变,并伴分隔影。 纤维型脑膜瘤多表现为T1WI呈等或略低信号,T2WI 呈等信号或略高信号。包膜完整, 瘤周水肿少见且局限。纤维型脑膜瘤是良性脑膜瘤,坏死、囊变或出血的情况较少出现。在DWI 上大多表现为等信号或稍高信号,但不能单纯依据DWI信号特点对脑膜瘤作出分型及分级的诊断, 但当肿瘤DWI 呈等信号或稍高信号,ADC 图呈类似于脑白质的等或稍高信号时,同时结合常规MRI 平扫及增强的肿瘤表现特点,可考虑纤维型脑膜瘤的诊断。 本病例系43岁女性患者,头痛1月,突发意识不清1天 来院,无恶心呕吐,无肢体抽搐表现,头颅MRI片如下: 该病例影像表现具有微囊型脑膜瘤特征,但肿瘤环型强化,瘤周水肿明显等并非微囊型脑膜瘤特征,因此术前分型困难。 术中所见:显微镜下切开额部脑膜见肿瘤表面呈冻胶样,并附着于脑膜,冰冻病理报告脑膜瘤。瘤内血供不丰富,部分小结节状并少量纤维组织;清除冻胶样肿瘤成份后瘤床为一层皮囊样组织,质地韧,与脑皮质及脑沟间粘附密切,边界不清,沿肿瘤边界逐步分离,最后完整切除肿瘤,皮囊样组织冰冻病理提示纤维组织。 微囊型脑膜瘤病理特性:镜下病理(HE*200)示肿瘤细胞由脑膜皮样瘤细胞和梭形瘤细胞组成,排列疏松,呈旋涡状,相互交织构成大量细胞外腔隙,其内富含空泡状结构,细胞间有较多毛细血管网,中间有不等的薄壁血管腔;肿瘤细胞EMA、vimentin和PR呈弥漫强阳性表现,S100、CK、GFAP和核因子(nuclear factor,NF)一般为阴性; 该病例术后核磁共振检查肿瘤完整切除 单纯微囊型或纤维型脑膜瘤均为良性肿瘤,肿瘤完整切除后一般不会复发,该病例病理提示微囊型合并纤维型脑膜瘤,并伴有局灶凝固坏死,完整切除术后会不会复发有待观察。

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科2537人已读

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科2537人已读 - 典型病例 脑胶质瘤手术个例介绍

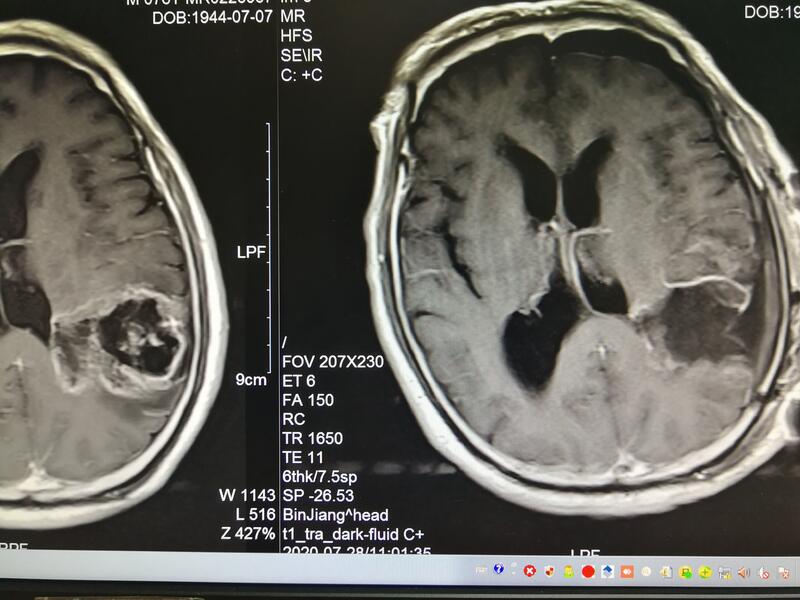

任何一个人得了脑胶质瘤,尤其是 高级别胶质瘤都是非常不幸的,作为医生的我,面对这样的患者往往难以直言患者和家属,我们常说医生治病是有时治愈,常常帮助,总是安慰;对高级别脑胶质瘤来说只能是帮忙和安慰了。力尽所能,做到最大的帮助,也算是我们的职责所在,希望这位不幸的患者术后再在放疗化疗的共同作用下能够获得更久的生存期,祝早日康复!(左侧手术前,右侧手术后)

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科1328人已读

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科1328人已读 - 典型病例 鞍旁脑膜瘤手术病例分享

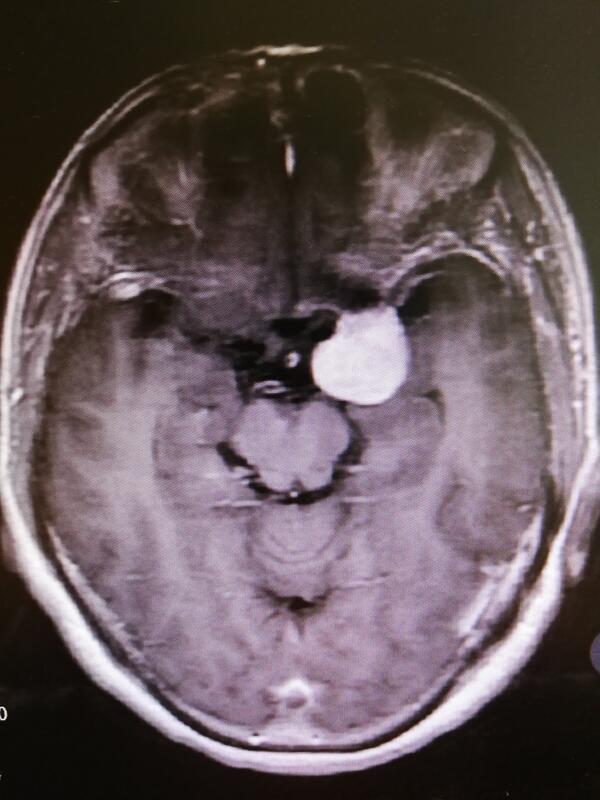

鞍旁脑膜瘤,因肿瘤可以波及海绵窦、眼眶内、鞍区、岩尖等部位,同时影响颅内主要的大血管、颅神经等,肿瘤波及范围广、手术难度大、风险高,能做到肿瘤全切的并不容易,本病例不但做到肿瘤全切,且无手术并发症,术后反应轻微,不愧为成功的手术病例,在此和大家分享。

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科2271人已读

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科2271人已读 - 医学科普 检查发现颅内未破裂动脉瘤应该怎么办?

随着医疗技术的不断发展,各种先进设备的普及,以及人们生活水平的提高,临床上发现颅内未破裂动脉瘤的比例也越来越高。那么当发现未破裂动脉瘤时应该如何正确对待呢?前些时侯听到某一医院医师说他们医院只要发现颅内动脉瘤,就要报危急值!也就是说,这个病人是高风险患者,随时有生命危险!必须马上治疗!事实果真如此吗? 本人观点是要示具体情况而定: 1、有临床表现的未破裂动脉瘤,比如:头痛明显的,有眼睑下垂的,有肢体功能障碍的等等,这往往是动脉瘤比较大了,压迫周边神经或重要脑结构了,这样的未破裂动脉瘤可能随时有破裂出血的风险,就应当列入高风险人群,积极采取治疗措施。 2、根据国际通用观点,前循环直径大于7毫米,后循环直径大于5毫米的未破裂动脉瘤,或者直径小于这个数值,在动态随访过程中有增大的未破裂动脉瘤,因其破裂风险较高,是需要考虑治疗的,但也不至于立刻列入危急人群之中。只要知道这个病是要积极治疗的,否则有破裂出血危及生命的可能就可以了。 3、前循环直径小于7毫米,后循环直径小于5毫米的未破裂动脉瘤,国内有的观点把这个标准分别降到5毫米和3毫米,假如这个未破裂动脉瘤形态不规则,尤其有小尖角样突起的,出血风险也会提高,因此也是主张治疗的。 因此,如果检查过程中偶然发现颅内有一个或多个未破裂动脉瘤,是不是需要治疗或马上治疗,要具体情况具体分析的,尤其是前循环直径小于5毫米,后循环直径小于3毫米的未破裂动脉瘤,特别是海绵窦段动脉瘤,一般不主张马上治疗,建议首次发现半年后行头部血管核磁共振复查,往后每年复查一次,示动脉瘤有没有增大再决定需要不需要治疗。 至于未破裂动脉瘤如何治疗问题通常不外于开颅动脉瘤夹闭术及经皮股动脉穿刺介入栓塞术两种方案,具体怎么选择要看动脉瘤大小、形态、部位、患者情况、医院条件以及手术操作医师经验等综合因素来决定。总体来说前循环动脉瘤,尤其是大脑中动脉动脉瘤,首选开颅手术夹闭,后循环尤其是基底动脉顶端动脉瘤,优先考虑介入栓塞治疗。

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科3493人已读 - 典型病例 脑膜瘤科普知识介绍(七、蝶骨嵴脑膜瘤)

7、蝶骨嵴脑膜瘤:通常又分为内侧型和外侧型,内侧型在下一节介绍,外侧型肿瘤早期都没什么症状,通常是体检时发现,手术相对简单,与凸面脑膜瘤手术没多大差别,肿瘤增大后会出现头痛、一侧肢体肌力减退、癫痫、说话口齿不清等症状。手术难点是大的肿瘤往往会包裹大动脉,手术中损伤会引起血管闭塞,导致手术后偏瘫、失语及昏迷不醒等,这样的情况发生率其实是很低的,最难以把控的是肿瘤对静脉的影响,很多时候手术中已经看不到这一部位脑的回流静脉,手术做得很好,手术后前几天病人恢复得也很好,但因静脉回流不好,脑水肿会越来越明显,部分还会脑出血,病情也会变得越来越重,不过大多时候通过药物治疗水肿慢慢又会退去,病情也会好起来,持续时间一般需要2到3周,少数病人可能不得不需要再次手术去掉颅骨减压才能保除生命。总的来说脑膜瘤手术不管长在什么部位,早诊断早治疗,手术风险会低很多,效果也会更好。

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科2103人已读

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科2103人已读 - 典型病例 脑膜瘤相关科普介绍(五、桥脑小脑角脑膜瘤)

5、桥脑小脑角脑膜瘤:位于后颅窝侧前方部位,颅内12对颅神经大多由此经过穿出颅外,血管丰富,内侧又是脑干和小脑,手术风险不言而喻。手术要点除了一般脑膜切除基本要求外,重点是对颅神经及脑干的保护,保护得好手术后可以没有任何 并发症,如果肿瘤大,周边粘连明显,手术后出现面瘫、听力障碍、脸部麻木、视物重影、饮水呛咳等都是可能的,严重的甚至于偏瘫、昏迷不醒或直接死亡也并不少见。好在此部位脑膜瘤大多边界比较清,全切除机会还是比较大的,只要手术医师经验足够丰富,并发症发生率也不会很高。

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科1535人已读

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科1535人已读 - 图文文章 脑膜瘤的精细化手术评估

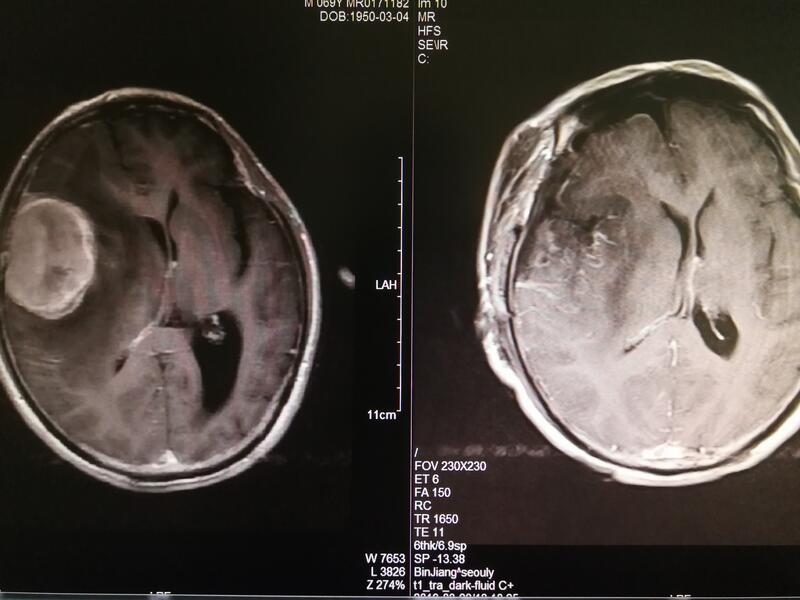

脑膜瘤手术的精细化水平是衡量神经外科技术发展和患者预后的重要指标。随着影像学、术中导航、神经监测等技术的进步,脑膜瘤手术已从传统“肉眼操作”逐步发展为高度精准的个体化治疗。以下从多个维度评价其精细化水平:一、术前评估的精细化1.影像学技术:高分辨率MRI,结合多模态MRI(如T1增强、T2-FLAIR、DWI、MRV等),明确肿瘤与周围脑组织、血管、静脉窦的关系。功能成像(fMRI、DTI),定位脑功能区(如运动、语言区)和白质纤维束,避免术中损伤。3D重建技术,通过三维建模直观显示肿瘤解剖结构,辅助制定手术入路。2.分子病理预判:术前通过影像特征和液体活检(如ctDNA)初步判断肿瘤侵袭性(如WHO分级),指导手术策略。 二、术中操作的精细化1.精准定位与导航技术 对长在大脑凸面、肿瘤不大的脑膜瘤尤其重要,荧光显影技术,对高级别脑膜瘤预防肿瘤残留起到一定的帮助。 2.神经功能保护:脑膜瘤大多属于脑外肿瘤,肿瘤周围脑组织只是受挤压关系,如何保护肿瘤周边脑组织尤为重要,通常手术后所见的脑损伤都是手术操作过程中的过度牵拉或损伤静脉引起的,因此术中充分降低颅内压、阻断肿瘤血供、分块切除肿瘤、减少对正常脑组织的牵拉均能起到很好的脑功能保护作用。术中电生理监测,对运动区肿瘤;唤醒手术,对涉及语言区的肿瘤也起到一定的脑功能保护作用。3.微创技术应用神经内镜辅助对颅底、鞍区等深部肿瘤,可减少脑组织牵拉。锁孔手术:通过小骨窗完成复杂区域肿瘤切除,可缩短恢复时间。三、术后效果的评价标准1.肿瘤切除程度,Simpson分级:传统评价标准(I级:全切+硬膜及骨质处理;IV级:部分切除),但需结合现代影像学验证。术后48小时内增强MRI评估残余肿瘤,指导后续治疗。2.神经功能保留:Karnofsky功能评分(KPS)评估术后生活质量。并发症发生率,如脑脊液漏、癫痫、神经功能缺损等,反映手术安全性。3.长期预后:复发率,WHOI级脑膜瘤全切后5年复发率<10%,而高级别肿瘤需结合放疗/靶向治疗。生存质量跟踪,关注认知功能、心理状态和社会回归能力。四、精细化手术的挑战与未来方向1.技术挑战:颅底和静脉窦肿瘤,解剖复杂,需联合血管介入技术(如静脉窦重建)。侵袭性肿瘤(如WHOII/III级),需扩大切除范围与功能保护的平衡。2.技术融合趋势:AI与手术机器人,AI辅助规划手术路径,机器人提高操作稳定性。术中实时分子检测,快速病理结合分子分型,动态调整手术策略。3.多学科协作(MDT):联合神经外科、影像科、病理科、放疗科等,制定个体化治疗方案。五、总结:精细化手术的核心价值1.从“切除肿瘤”到“保护功能”:在根治疾病的同时,最大限度保留患者神经功能。2.技术驱动个体化:结合影像、导航、分子病理,实现“一患一策”。3.远期疗效与生活质量并重:降低复发率的同时,减少手术创伤对生活的影响。未来,随着人工智能、生物材料和精准医学的突破,脑膜瘤手术将向更高精度、更低风险的方向发展,最终目标是实现“无痕”治疗。下述图片系本人近期做的不同部位脑膜瘤手术病人,手术前核磁共振片(左侧)对比术后48小时内核磁共振片(右侧),以及手术后第一天头颅CT片的实例影像所见。虽然与“无痕”手术标准还有很大的距离,但从片子里不难看出手术后原肿瘤周边脑组织已经基本上做到无创或微创的水平,术后也没有明显的并发症发生。所以只要通过努力,“无痕”手术时代必将成为现实。病例一:鞍结节脑膜瘤病例二:鞍旁脑膜瘤病例三:蝶骨嵴脑膜瘤病例四:凸面脑膜瘤病例五:窦旁脑膜瘤

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科7人已读

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科7人已读 - 图文文章 中青年人过度肥胖伴有高血压者更加需要防范脑出血风险

通过DeepSeek(深度思考)提问告诉我们:中青年人过度肥胖伴有高血压与高血压脑出血存在密切关系。同时我们临床实际病人中还发现此类出血更多见于左侧大脑半球,DeepSeek也给出了一个合理的解释,这真是个非常有趣的事,在此与大家分享,并警示那些过度肥胖并伴有高血压的朋友们,要防病于未然,否则后悔莫及!1. 肥胖与高血压:肥胖者体内脂肪堆积,尤其是内脏脂肪增加,会导致代谢异常,如胰岛素抵抗和血脂异常,进而引发高血压。肥胖者常伴有交感神经兴奋和肾素-血管紧张素系统激活,进一步促使血压升高。2. 高血压与脑出血:长期高血压会使脑内小动脉硬化,血管壁变脆,容易破裂出血。高血压还会导致血管内皮损伤,增加脑出血的风险。3. 中青年人的特殊性:中青年人工作压力大、生活不规律、饮食不健康,且对健康问题重视不足,导致肥胖和高血压的发病率上升。由于血管弹性较好,血压波动较大,突发脑出血的风险更高。4.大脑半球功能侧化:右利手者的语言和精细动作功能主要由左侧大脑半球控制,因此左侧半球的活动度较高,血流量和代谢需求也更大。长期的高血压可能导致左侧半球的血管承受更大压力,增加出血风险。因此,中青年人过度肥胖伴有高血压会显著增加高血压脑出血的风险,应通过健康饮食、适量运动、控制体重和定期体检来预防。 以下几个实例也说明中青年人过度肥胖伴有高血压,特别是认为自己年轻,没有吃降压药,或者不规则吃药者,更加容易脑血管破裂出血,尤其是左脑,等到出血了再接受治疗,悔之晚矣!病例一、 男性,42岁,身高183cm,体重111.5公斤,有高血压病史,没吃降压药。病例二、 男性,45岁,身高172cm,体重88公斤,有高血压病史,不规则服降压药。病例三、 男性,46岁,身高170cm,体重93公斤,有高血压病史,不规则吃降压药病例四、 女性,40岁,身高156cm,体重85公斤,有高血压病史,没有吃降压药。

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科7人已读

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科7人已读 - 典型病例 鞍区淋巴瘤(垂体淋巴瘤)综合治疗病例分享

患者,女,56岁,因视物重影,伴右眼斜视、头痛头晕,胃纳差1个月就诊,查体:右眼视力0.05,上睑下垂,眼球外展受限;瞳孔圆,直径4mm,对光反射迟钝;左眼视力0.5,无其他阳性体症。头颅增强MRI提示鞍区及鞍旁软组织占位,病灶T1WI呈均匀等或稍低信号,增强后均匀明显强化。MRA示右侧颈内动脉海绵状段小动脉瘤。性激素检验:促肾上腺皮质激素、甲状腺激素偏低。诊断:鞍区占位病变,垂体瘤考虑,排除禁忌后于2024-03-13全麻下行“经鼻蝶鞍区肿物切除术”。术中见肿瘤组织质地韧,呈灰白色,血供不丰富,肿瘤中心部位局部质地软,手术过程顺利,术后予抗炎、激素等对症支持治疗,患者视物重影及视力均较术前改善。病理诊断:鞍区:垂体腺瘤。免疫组化:Ki-67约10%+、INSM+、Syn+、CgA+、S-100个别+、EMA弱+术后2周患者出现无力、恶心、呕吐等症状,;2024-04-03血促肾上腺皮质激素:(ACTH8AM)<1.00ng/L↓-(ACTH4PM)<1.00ng/Li-(ACTHO时)<1.00ng/L+;皮质醇测定:(上午8时):5.6nmo1/L1-(下午4时):5.6nmo1/L↓-(晚上12时):7.3nmo1/L。考虑激素水平偏低,对症治疗后缓解,术后一个月再次出现右侧睁眼困难、右眼视力下降,仅光感,伴右侧额部麻木感,言语含糊,咀嚼乏力。查体:右眼球突出,右眼睑下垂,右侧瞳孔扩大,直径5mm,对光反射迟钝、右侧眼球外展障碍。左侧眼睑眼球活动好,口角左歪,伸舌稍偏右。每天使用地塞米松10mg静脉注射后病情稍缓解。垂体MRI示:垂体腺瘤术后,术区少许积液,垂体柄稍左偏,两侧海绵窦病灶较术前及术后明显增大,颈内动脉海绵窦段包埋,增强扫描示中等程度强化,DWI序列未见弥散受限征象,排除了感染。结合临床,不符合垂体瘤的病程进展常规,经过MDT讨论,对所有病理标本进行切片及免疫组化检验,最终病理结果:鞍区:垂体组织增生,并见少量巢团状的大细胞,结合免疫组化,符合弥漫大B细胞性淋巴瘤,Non-GCB起源。组化判读:Ki-67部分区域高约80%、INSM+、Syn+、CgA+、S-100个别+、EMA弱+。免疫组化:B(24-02434-B):ACTH(部分+),Pit1(部分+),Tpit(-),SF1(-),GH(大部分+),Prolactin(弥漫+),FSH(散在+),TSH(-),LH(散在+),GATA3(-),CAM5.2(弥漫+),ERalpha(部分+),AMA(弥漫弱+),Ki-67(局灶),p53(野生型表达),SSTR2(少量+),Synaptophysin(弥漫+)。加做组化:CD45(LCA)(弥漫+),CD3(-),CD20(弥漫+),CD79a(弥漫+),Bcl-2(弥漫+),Bcl-6(约80%+),CD10(-),MUM1(约80%+),CD19(弥漫+),CD30(-),c-MYC(约50%+),CyclinD1(-)。Ki-67约80%+。(骨髓活检)骨髓增生活跃,红黄髓比例为4:1,造血细胞分布大致正常,未见淋巴瘤累及。全身PET/CT显像示:1.临床提示鞍区淋巴瘤术后:术区骨质部分缺失,术区不规则稍高密度影,糖代谢异常增高,累及双侧海绵窦、斜坡骨质及部分枕骨、右侧桥小脑区,考虑淋巴瘤活性病灶;右眼肌糖代谢不高,考虑麻痹可能,请结合临床;排除禁忌后于2024-05-22开始行R-MTX方案化疗,具体方案为:利妥昔单抗0.6g+甲氨蝶呤5.6g,辅以地塞米松抗炎对症治疗,目前患者眼球突出、视物重影、眼睑下垂、视力减退等症状均恢复好转,核磁共振片示鞍区及海绵窦内病灶也全都消失,已经达到临床治愈。2.讨论鞍区淋巴瘤非常罕见,其诊断比较困难,容易误诊,这越来越引起临床医生的关注。鞍内和鞍旁病变通常导致垂体功能低下和视觉障碍,海绵窦受累可能导致脑神经麻痹,进一步进展到海绵窦和眶尖会导致眼球突出和球后疼痛。在原发性垂体淋巴瘤病人中,69.7%病人会出现垂体前叶功能低下,36%出现尿崩症。鞍区淋巴瘤的影像学表现缺乏特异性,MRI表现为T1WI低信号,T2WI等或高信号,信号均匀或不均匀的类圆形或不规则形病灶,瘤周水肿及占位效应多较轻,增强扫描后明显均一强化,仅根据影像学表现易误诊为垂体瘤或脑膜瘤。原发性鞍区淋巴瘤的具体发病机制仍然存在争论,可能来源于肿瘤正常淋巴细胞转化进入中枢神经系统的炎症过程,或正常淋巴组织在中枢神经系统中的转化。在原发性中枢神经系统淋巴瘤的文献中,已经报道几个危险因素包括获得性免疫缺陷综合征、垂体腺瘤和淋巴细胞性垂体炎,中枢神经系统淋巴瘤病人生存期较短。在激素功能障碍和对一线药物治疗缺乏反应的情况下,外科活组织检查可帮助确诊,指导进一步辅助治疗,还能解除局部压迫、缓解症状,再辅以放、化疗及免疫调节治疗,部分病人还是可以治愈的。本例患者手术后多次病理诊断都只诊断为垂体瘤而没有报告淋巴瘤的诊断实属罕见,通过多学科讨论分析,手术留取标本第一次切片不管从标本染色阅片还是常规免疫组化结果,都符合垂体腺瘤的诊断标准,但在免疫组化:Ki-67约10%+这个判断过程中值得进一步分析,因为10%只是均数,局部表达可达80%,在病情快速进展,病理诊断与临床症状不相符时,再次对手术留存标本重新切片检查才明确垂体淋巴瘤这一诊断,不得不说诊断的难易程度非常之大。鞍区作为一个孤立实体,其涉及的解剖区域包括垂体前叶、后叶、海绵窦和脑神经。这些结构的胚胎起源与脑实质不同,来自于血-脑屏障之外。因此,作者认为鞍区淋巴瘤应该是与中枢神经系统淋巴瘤是不一样的实体,临床诊断和治疗措施仍然存在诸多不确定的因素,这需要特定群体的研究来帮助明确该类病人的预后,并且构建此类病人的标准化治疗流程。

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科3人已读

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科3人已读 - 典型病例 垂体瘤手术病例分享

垂体瘤手术病例分享——浙大二院临海分院“扎堆儿”不如“就近”|无需脑洞大开,经鼻巧切垂体瘤,还患者清晰世界 近日,临海市第一人民医院神经外科在浙大二院陈高教授领衔的神经外科团队指导下又成功开展了一例“巨大垂体肿瘤微创全切除手术”。病情回顾 郑先生今年70多岁了,近来时常感到眼花、头昏、头痛等,开始以为是自己年龄大了,没休息好,近一周视物不清至眼科就诊,眼科检查发现不但视力很差,视野缺损非常明显,告之不是眼睛的问题,可能是脑子问题。于是到当地某三甲医院就诊,检查发现颅内很大肿瘤,并建议上级医院进一步手术治疗。 在家人和朋友的多方打听下,了解到浙大二院专家团队每周都有专家在临海市第一人民医院坐诊,对颅内肿瘤疾病的诊治有丰富的临床经验,还不额外收取专家费,郑先生和家人听到这个消息很激动,第二天便慕名前来求医问诊。 浙二专家王俊兴主任详细了解病情并仔细阅片后告知患者颅底眉心深处长了一个很大的肿瘤,医学上称之为垂体腺瘤。由于这个肿瘤很大并往上挤压视神经才导致眼睛看不清楚,不手术的话两眼很快就会瞎掉,但只要及时手术是能够治愈并能很快恢复视力。 郑先生听到医生对其病情讲解后,毫不犹豫决定入院手术治疗。入院后完成各项检查,排除手术禁忌,于入院第四天顺利进行经鼻蝶垂体肿瘤切除手术。术后当天郑先生表示视力恢复正常,并于10天后康复出院。讨论 垂体瘤(pituitary tumor)是一组来源于腺垂体、神经垂体和胚胎期颅咽管囊残余鳞状上皮的肿瘤。临床上有明显症状的垂体瘤占中枢神经系统肿瘤的10%~20%,尸检发现的无症状性垂体瘤或微腺瘤更多。因此垂体瘤是颅内常见肿瘤,其中来自腺垂体瘤占大多数。部分来源于腺垂体肿瘤具有分泌功能,可引起激素分泌异常症候群,不具有分泌功能肿瘤多无症状,但是大腺瘤可具有侵袭性,引起头痛、视力减退等颅内组织压迫症状。垂体瘤大多为良性肿瘤,可通过手术、药物等治疗控制病情。 本例患者因“头痛头昏,伴右眼视物模糊一周”入院。垂体磁共振示鞍区及鞍上区见—4.3✖2.2✖2.2cm肿物T1WI等信号、T2WI稍高信号,病灶向鞍上生长,视神经明显受压抬高,三室脑下壁受压,鞍底局部下陷;增强病灶实质成分不均匀强化,囊性成分强化不明显。考虑垂体大腺瘤伴囊变。 查体:右眼视力:0.15,左眼视力0.5,双侧视野缺损(双眼颞侧偏盲),符合常规垂体大腺瘤临床表现。由于该患者肿瘤较大,且大部分位于鞍上,右眼视力接近失明,经过术前多学科讨论认为:手术指征明确。如果采用开颅手术方式肿瘤容易切除,但创伤大,病人往往难以接受;采用经蝶内镜下手术可能增加脑脊液漏和颅内感染的风险,该患者MRI示T2WI高信号,同时伴有小许囊性变,术前预计肿瘤质地较软,显微镜下经鼻蝶手术能达到肿瘤全切目标。同时也考虑肿瘤切除后残腔内积血积液,仍会压迫视神经导致失明可能。大家根据多年手术经验,觉得切除肿瘤后采用微电流逐步电凝鞍隔,使其缓慢收缩,可达到既能预防脑脊液鼻漏又可防止鞍隔上抬压迫视神经引起失明的风险。在制定好手术方案,明确手术目标后,手术取得了完美的成功。术后垂体磁共振复查可见垂体肿瘤全切,鞍隔无上抬,视神经视交叉无受压,无脑脊液鼻漏,眼科检查视力基本正常,视野无缺损,达到预期效果。图AB为患者术前增强垂体MRI影像图CD为患者术后增强垂体MRI影像 近年来,临海市第一人民医院神经外科作为与浙大二院神经外科紧密协作科室,紧跟国内新技术发展步伐,完善医疗设备,提升救治能力,加强后备人才培养,在脑肿瘤、脑血管病的微创技术及颅脑创伤急救治疗方面均取得了长足的进步和发展,受到了社会的一致好评。科室将继续秉持着医者仁心,精研医术,更好的为广大患者提供优质高效的医疗服务,在守护健康的道路上,步履不停,向阳而行。

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科78人已读

王俊兴 主任医师 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科78人已读