孙超医生的科普号

- 精选 腰椎间盘突出引起的马尾综合征要急诊手术

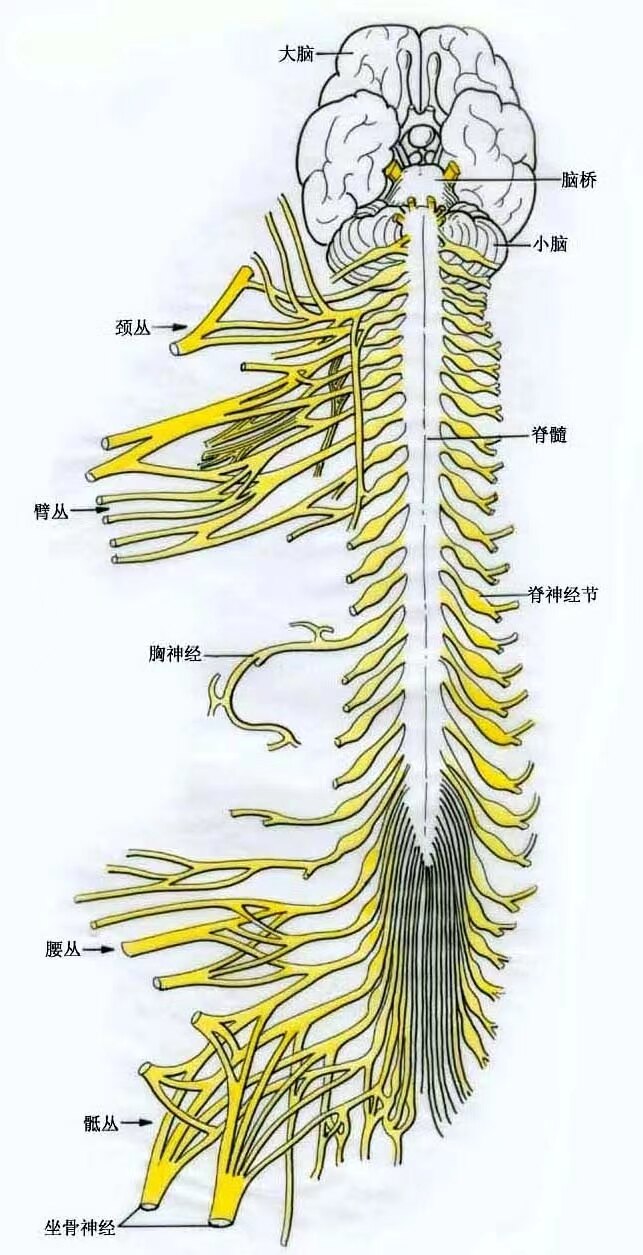

最近接诊的一例腰腿痛伴有排尿困难的青年患者,实际上是马尾综合征。患者发病后在外院就诊已经出现排尿困难,但是当地医院给予导尿处理,没有及时手术,实际上错过了手术的最佳时机。我们及时给他做了手术,现在转到分院康复治疗。但是患者以后的括约肌及性功能恢复令人堪忧,因此想对马尾综合征多聊一聊。我们先来看下这个患者的片子,腰椎盘突出,髓核脱出到了椎管里面,我们采用长约3cm的小切口,显微镜下摘除髓核。术后第二天我们转到康复医院尽早康复治疗。苏州大学附属第二医院神经外科孙超我们知道脊髓圆锥位于脊髓的末端,止于L1-2平面,该平面以下的椎管内为腰2-骶4的神经根,也称马尾,这些神经根受压会导致患者出现非痉挛性瘫痪,称马尾综合征(Cauda equine syndrome,CES)。引起马尾综合征病损节段主要发生在:腰4-5、腰5-骶1,引起马尾综合征病因依次为:退变、肿瘤、创伤、血管性。因此往往有腰椎间盘突出的患者在用力不当时,有可能诱发马尾综合征。患者会出现双下肢根性疼痛及麻木,一侧症状可能较重。鞍区麻木是马尾神经综合征患者的典型表现。神经功能继续恶化可能会出现神经根支配的肌肉瘫痪,此时下肢疼痛程度可能会有所减轻。下肢肌力下降可表现为蹒跚步态、站立困难及对称性足下垂,部分患者会伴有排尿困难或尿道括约肌和肛门括约肌功能障碍,以及性功能障碍。这类患者病情加重后,出现尿储留,性功能障碍,严重影响生活治疗。因此马尾神经综合征是一种外科急症,在确诊后需要立即急诊手术进行减压。

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科3095人已读 - 精选 颈椎病、腰椎病是看骨科还是神经外科?

现代社会中,颈椎病和腰椎病非常常见,出现症状之后及时就医十分必要。而在挂号时往往会有疑问:分诊台有时会建议看骨科,而电视上或者网上也能看到推荐到神经外科就诊的建议,那么到底是选择骨科还是神经外科更好?得了类似疾病的病友们选择哪个科室更多呢?让我们看看权威医学杂志里的研究是怎么说的:来自美国克利夫兰的医生Andreea Seicean在脊柱外科权威杂志《Spine》上发表了一篇文章,该研究分析了美国国家外科医生质量改进计划数据库中2006至2012年间50361例进行了脊柱融合或减压手术的病例,其中33235例由神经外科医生完成,占总数的66%;17126例由骨科医生完成,占总数的34%。可以看到,有三分之二的颈椎病和腰椎病病人是由神经外科医生治疗的。此外,研究者还对纳入的病例进行了组间配对分析,结果提示,与神经外科的手术病例相比,骨科术中需要输血的情况多,手术并发症发生率高,出院后仍需继续护理的病例多,住院时间延长的病例多,住院费用也相应增加。虽然短期预后在神经外科和骨科比较没有显著差异,但仍然可见,骨科术中需要输血的情况是神经外科的两倍,住院时间延长的病例更多,相应住院花费更高。除了上面对住院治疗情况的比较,同样是在《Spine》杂志中,来自美国芝加哥的骨科医生Kern Singh还对脊柱疾病患者的就医倾向进行了前瞻性的问卷调查,目的是探究患者在选择一位脊柱外科医生就诊时,究竟什么因素起了关键作用。研究者向231名正在寻找脊柱外科医生就诊的患者发放匿名调查问卷,内容包括26个问题,涵盖了被调查者的基本信息、选择医生时更重视的评价标准(按照1-10分评分)以及个人选择偏好(如医生的年龄、训练背景等)。调查结果发现,医生的专科培训认证(Board certification)是患者选择医生时最为看重的因素。而对于医生的专业偏好,52%患者倾向于选择有神经外科训练背景的医生,25%的患者没有特殊偏好,23%的患者愿意选择骨科训练背景的医生。其他影响病人选择的因素还包括是否在保险范围内和医生的举止是否友好等。综合以上两项研究,可以看到神经外科进行脊柱手术时并发症更少,需要输血的情况更少,住院时间更短,相应花费也更低。此外,调查问卷也发现有超过一半的脊柱疾病患者更愿意选择神经外科就诊。

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科2249人已读 - 精选 一例放过颈动脉支架后又狭窄的剥脱手术

刘老大爷74岁,3年前脑梗发现右侧颈内动脉狭窄,当时建议剥脱治疗。但家属要求放支架,放完支架后仍有反复发作的缺血事件。此次入院复查造影果然支架内狭窄。最后还是行剥脱术,完整剥掉血栓/内膜,斑块。术后抗血小板药再吃上,这下相信老爷子缺血发生的概率大大降低了。

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科1712人已读 - 精选 症状性大动脉粥样硬化性缺血性脑卒中--需要外科医生干预的

根据(2015)中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南(神经病学会)以及神经外科专家的意见一、颈动脉颅外段狭窄推荐意见:(1)对于近期发生TIA或6个月内发生缺血性脑卒中合并同侧颈动脉颅外段严重狭窄(70%~99%)的患者,如果预计围手术期死亡和卒中复发<6%,推荐进行颈动脉内膜剥脱或颈动脉支架置入术治疗(Ⅰ类,A级证据)。CEA或CAS的选择应依据患者个体化情况(Ⅱ级推荐,B级证据)。(2)对于近期发生TIA或6个月内发生缺血性脑卒中合并同侧颈动脉颅外段中度狭窄(50%~69%)的患者,如果预计围手术期死亡和卒中复发<6%,推荐进行颈动脉内膜剥脱或颈动脉支架置入术治疗(Ⅰ类,A级证据)。CEA或CAS的选择应依据患者个体化情况(Ⅱ级推荐,B级证据)。(3)颈动脉颅外段狭窄程度<50%时,不推荐行颈动脉内膜剥脱或颈动脉支架置入术治疗(Ⅰ级推荐,A级证据)。(4)当缺血性脑卒中或TIA患者有行颈动脉内膜剥脱或颈动脉支架置入术治疗指征时,如果无早期再通禁忌证,应在2周内进行手术(Ⅱ级推荐,B级证据)。四、颅内动脉狭窄推荐意见:对于症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄≥70%的缺血性脑卒中或TIA患者,在标准内科药物治疗无效的情况下,可选择血管内介入治疗作为内科药物治疗的辅助技术手段,但患者的选择应严格和慎重(Ⅲ级推荐,C级证据)。对于颅内外动脉硬化性闭塞的手术指征---来自神经外科的建议:1.年龄12-70岁;2.DSA确诊为颈内动脉或大脑中动脉严重狭窄或者闭塞;3.既往12个月内有与病变血管相关的缺血性脑血管病发作的病史(包括<1/2大脑中动脉供血区域的脑梗死或短暂性脑缺血发作);4.距最近一次脑卒中发作间隔3周以上;5.距最近一次脑卒中发作后相关并发症及急性期治疗1个月以上;6.排除大面积脑梗死(梗死灶>1/2大脑中动脉供血区域);7.mRS计分0-2分;8.CTP检查提示存在灌注不足的存活脑组织;其他类型:烟雾病推荐意见:烟雾病患者发生缺血性脑卒中或TIA时,应首先考虑颅内外血管重建手术治疗。不能接受手术治疗者,建议口服抗血小板治疗。长期服用抗血小板药物或服用两种及以上抗血小板药物会增加出血风险(Ⅱ级推荐,C级证据)。

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科1629人已读 - 就诊指南 手麻常见病因腕管综合征:你了解多少?

腕部管综合征,是一种常见的神经受压疾病。它主要表现为手麻痛,尤其在休息时加重,活动后减轻,严重时会影响患者的睡眠质量。本文将详细介绍腕管综合征的成因、症状、诊断、治疗及预防方法。一、成因腕管综合征的成因多种多样,主要包括以下几个方面:1.职业因素:长期从事高频劳作、使用振动工具、保持困难姿势、长期受载或处于寒冷环境等工作条件,如计算机程序员、木工、厨工等,容易诱发腕管综合征。2.个人因素:一些全身性疾病,如糖尿病、风湿或类风湿性关节炎、痛风、高血压、妊娠、酒精中毒以及内分泌疾病等,都可能导致腕管综合征。此外,腕部骨折、错位,尤其是月骨错位等,也会诱发此病。3.管腔变化:腕管内容积减少或压力增高,如腱鞘囊肿、神经鞘膜瘤等异常增生组织在管腔内部的滋生,可能导致空间受限,从而增加腕管综合征的患病风险。二、症状1.手腕疼痛:常见于正中神经分布的拇指、食指、中指区域,疼痛可放射至手掌、手指、前臂等部位。2.手指麻木无力:患者常会感到拇指、食指、中指指端麻木或疼痛,持物无力,以中指为甚。夜间或清晨症状尤为明显,适当抖动手腕可减轻不适。3.感觉减退:随着病情的加重,患者可能出现手指感觉减退或丧失,精细动作的灵巧性下降,如捏硬币、扣纽扣等活动障碍。4.肌肉萎缩:严重时可能出现大鱼际部肌肉萎缩,肌力减退,对指困难。三、诊断腕管综合征的诊断主要依靠患者的临床表现和医生的查体,同时可借助以下辅助检查手段:1.屈腕试验(Phalen试验):让患者将手腕弯曲至极限,观察60秒内是否出现手指麻木。2.超声检测:关注屈肌支持带和正中神经路径中的水肿及肥厚情况。3.MRI检查:显示腕管内结构,对腕管综合征的临床及病因诊断、鉴别诊断有重要参考价值。4.电生理检查:测量神经传导速度,确定神经是否受损、损伤程度及卡压点。四、治疗腕管综合征的治疗方式主要包括保守治疗和手术治疗两种:1.保守治疗:适用于轻中度患者,包括支具固定、局部理疗、局部封闭治疗(注射类固醇类与麻醉药的混合液)、口服药物治疗(类固醇激素、非甾体抗炎药、神经营养药物、利尿剂等)等。2.手术治疗:适用于重度患者或保守治疗无效者,主要包括传统开放性腕管减压术和内镜下腕管松解减压术。五、预防预防腕管综合征的关键在于改善并维持正确的姿势,减少腕部负担:1.避免长时间重复性手腕运动:如长时间使用键盘、鼠标等,应定期休息并活动手腕。2.正确使用工具:使用人体工学设计的办公设备和座椅,保持正确的坐姿和手腕姿势。3.经常进行手腕锻炼和伸展运动:如手腕旋转、手指屈伸等,有助于缓解腕部压力。腕管综合征虽然常见,但并不可怕。只要了解其成因、症状、诊断、治疗及预防方法,积极采取措施干预,就能有效预防和治疗这一疾病。让我们从现在开始,关爱自己的手腕健康吧!

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科79人已读

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科79人已读 - 就诊指南 糖尿病周围神经病变(DPN)引起的脚痛 脚麻的外科治疗

糖尿病周围神经病变(DPN)的外科治疗糖尿病周围神经病变(Diabeticperipheralneuropathy,DPN)是糖尿病发生率最高的并发症之一,主要表现为双侧肢体末端对称性疼痛、麻木、痛温觉减退甚至缺失、皮肤汗少干燥增厚、肌无力、肌萎缩等、“手套、袜子样”感觉障碍,一般下肢重于上肢。糖尿病患者一旦发生下肢周围神经病变,可能进一步造成下肢慢性难治性溃疡、干性或湿性坏疽,进一步发展可能面临截肢(趾)。目前我院神经外科开展"周围神经显微减压术治疗下肢痛性糖尿病周围神经病变”的临床研究,旨在为糖尿病下肢周围神经病变的患者提供规范化的手术治疗。1. 周围神经显微解压术:周围神经减压术通过切开肌纤维或韧带组织松解神经受压部位,改善神经局部血液供应,缓解DPN患者的临床症状,肢体感觉的恢复又可有效预防溃疡和截肢的发生。国内外研究报道周围神经病变减压手术病人:1、感觉障碍缓解或改善可达70-90%2、下肢无力症状可缓解80-90%3、同期药物治疗组上述症状缓解率为30%2. 脊髓电刺激术(SpinalCordStimulation SCS):脊髓电刺激治疗已被证明可以显著缓解糖尿病周围神经病下肢疼痛。它通过在脊髓外硬膜外植入微电极,将电刺激信号发送至脊髓神经,干扰下肢疼痛信号向大脑感觉中枢的传递,从而达到缓解和消除下肢疼痛的效果。另外脊髓电刺激还可以通过刺激神经来增加下肢的血流量,从而缓解下肢缺血性疼痛,并有效预防和治疗糖尿病足。SCS作用:l 改善微循环血供l 促进溃疡伤口愈合l 提高保肢率l 缓解疼痛l 提高生存质量

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科31人已读

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科31人已读 - 就诊指南 糖尿病引起的脚麻有除根的办法吗?

糖尿病周围神经病变(Diabeticperipheralneuropathy,DPN)是糖尿病发生率最高的并发症之一,在糖尿病患者中发生率高达60%。其主要表现为双侧肢体末端对称性疼痛、麻木、痛温觉减退甚至缺失、皮肤汗少干燥增厚、肌无力、肌萎缩等,包括典型的“手套、袜子样”感觉障碍,一般下肢重于上肢。糖尿病患者一旦发生下肢周围神经病变,生命质量将受到严重损害,可能进一步造成糖尿病患者下肢慢性难治性溃疡、干性和湿性坏疽,许多患者最终只能选择截肢(趾)。药物治疗可以部分缓解症状,但对于难治性麻木、疼痛的患者,可以采取周围神经减压的手术方式。美国霍普金斯大学医学院Dellon教授根据周围神经“双重卡压”理论提出了下肢DPN的周围神经三联减压术,开启了DPN的显微神经外科治疗时代。周围神经显微减压术已逐渐成为DPN的主要诊疗方案之一。对于合适的患者我们采用微创减压,可以明显改善麻、痛的症状,已经积攒了很多病例,患者疗效很好。

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科62人已读 - 就诊指南 了解周围神经疾病-出现手麻、脚麻要重视

神经外科是只看脑子的吗,当时不是。不要以为神经系统只包括脑子,其实包括中枢神经系统和周围神经系统。中枢神经系统一般指大脑,小脑,脑干和脊髓。周围神经系统是指进出中枢神经系统的神经。包括:颅神经和脊神经。虽然有可能症状相同,比如手麻,有可能是脑实质受到伤害的情况,也可能是手腕受伤,伤及手腕神经的所导致,两者的治疗是完全不同的。周围神经病变的体征和症状可能包括:脚部或手部逐渐出现麻木感、刺痛感或麻刺感,可向上扩散到腿部和手臂锐痛、戳痛、搏动性疼痛或灼热痛对触摸极度敏感在本不应引起疼痛的活动期间出现疼痛,例如,对足部施加重量或在被子下面时感到足部疼痛缺乏协调和跌倒肌无力没有戴手套或穿袜子但感觉好像戴上了手套穿上了袜子如果运动神经受到影响,则会瘫痪。出现这种情况,你可能也要去看神经外科,以为可能是周围神经出了问题。

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科110人已读

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科110人已读 - 医学科普 你是否真的重视过手麻?

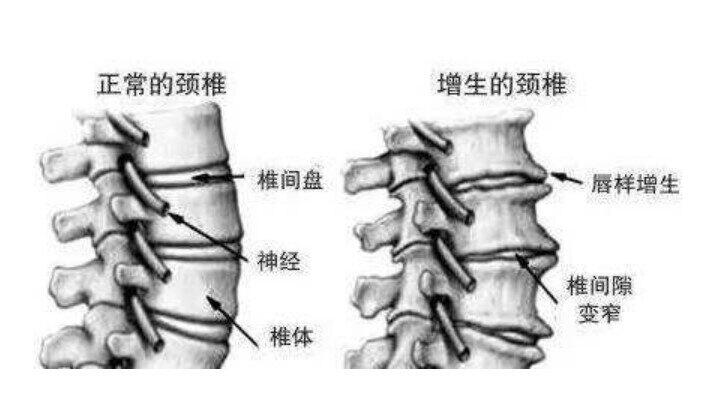

手麻是神经外科就诊患者中一种很常见的症状,它会让人感到不适和困扰,影响生活质量和工作。尽管手麻通常并不严重,但往往提示神经系统出了问题,如果不早期检查、诊治,可能出现不可逆的神经损伤。这篇文章粗略的介绍了三类最常见的疾病。颈椎病最易引发手麻引起手麻最常见的疾病就是颈椎病,它是中老年人好发的疾病之一,但现在有年轻化的趋势。随着年纪的增长,颈椎间盘发生退行性变,突出的颈椎间盘或者增生的关节突会压迫邻近的颈神经根时,便出现了颈椎病。颈4、5增生,压迫颈5神经根,出现颈、肩及前臂痛,三角肌区感觉减退,三角肌、肱二头肌肌力降低,肱二头肌腱反射减退。颈5、6增生,压迫颈6神经根,出现颈、肩、肩胛内侧、上臂外侧、前臂背侧痛,拇指、食指感觉减退,肱二头肌肌力下降,反射减退。颈6、7增生,受累神经根为颈7,疼痛部位为颈、肩、肩胛内侧,上臂内侧及前臂背侧,食指、中指感觉减退,肱三头肌萎缩,肌力降低、反射减退。颈7胸1节段间增生,累及颈8神根,环指、小指、手及前臂尺侧有麻痛、手内在肌萎缩,手握力减退。若颈椎退化更为严重的话,甚至有可能造成颈脊髓病变,此时不只手会麻,双下肢亦有可能麻木,僵硬无力,造成步行及大小便的的困难。为什么手部正中神经压迫后会产生麻木?手部正中神经是一条运行于手掌和手指之间的神经。当该神经被压迫时,可能会导致手部麻木、刺痛或针扎感等不适症状。这种情况通常被称为腕管综合征。在手腕内侧处,有一个名为“腕管”的隧道,由骨头和结缔组织构成。这个隧道里面除了正中神经还包含了肌腱和其他血管。当这些结构受到挤压和压迫时,就可能会引起正中神经的压迫。正中神经是负责两个半手指(拇指、食指、中指和半个无名指)的感觉和运动功能的神经。一旦神经被压迫,它传递给大脑的信号可能会被干扰或阻断。因此,患者可能会感到手掌和手指的麻木、刺痛、针扎感以及力量减弱等症状。大脑问题会不会对手麻产生影响呢?由于在心脑血管疾病发生的时候,容易让血管出现堵塞或者其他现象,而在这期间就会让血液流通的速度变慢,血液流通的速度变慢会让肢体末梢出现供血不足现象,也就会经常出现手脚麻木。同时,当大脑的某个部位受到损伤或疾病时,神经传输可能会受到影响。这可能导致身体某个区域感觉异常或运动功能障碍等问题,如手麻、肌无力、肢体僵硬等。一些大脑疾病和疾病状态可能与手麻相关,例如中风,脑瘤,脑炎。我们应该如何治疗手麻?治疗手麻的方法取决于手麻的原因。以下是一些可能采用的治疗方法:药物治疗:如果手麻是由于疼痛和炎症引起的,可以使用药物来减轻症状。物理治疗:物理治疗是缓解手麻症状的有效方法之一。对于不太严重的腕管综合症可以推荐一些手部运动、腕带或手臂支架等物理治疗方法,以减轻神经受压的情况。手术治疗:对于保守治疗无效的神经根型颈椎病,脊髓型颈椎病,或者腕管综合症引起的手麻可以通过手术治疗,减轻神经压力或修复神经受损情况。

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科95人已读

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科95人已读 - 医学科普 在颈动脉斑块治疗中,他汀类药物与阿司匹林要怎么服用?

有人体检的时候发现了颈动脉斑块,担心自己发生脑梗塞,所以就开始服用他汀类药物和阿司匹林进行预防。但患者有时候又多了另外的担心,就是害怕药吃久了会有副作用。他想停掉其中的一种药,但又拿不定主意停哪个。在颈动脉斑块的治疗中,他汀类药物与阿司匹林,哪个更重要?一、动脉斑块为什么危险这位患者遇到的问题,是很多人的共同疑惑。为什么只要一看到“动脉斑块”,就要用他汀类药物与阿司匹林呢?想明白这件事,就需要先弄明白动脉斑块是个啥。人体血管会受到高血压、高血脂、高血糖、吸烟等因素的伤害,会使血管内皮出现损伤。血液中的胆固醇就会从损伤处跑到内皮中,形成硬化斑块。在致病因素未受控制的情况下,硬化斑块会逐渐生长,但一般要十年以上才能造成血管明显的狭窄,造成血管堵塞。如果可以把致病因素控制好,比如说戒了烟、又控制了血压、血糖和血脂,那么斑块的生长速度就会变得极其缓慢,想造成血管堵塞就需要数十年之久。甚至终其一生,都无法堵塞血管。所以说,斑块本身的生长,危险性并不大。斑块真正危险的地方,是在于它的结构并不是十分稳定,可能会破溃。斑块有一个胆固醇形成的脂质核心,在其表面上覆盖着一层“纤维帽”。有些斑块的脂质核心大,纤维帽较薄,也就是“皮薄馅大”的软斑块。这样在血压剧烈变化,或是血管痉挛的时候,纤维帽就容易破溃。斑块破溃的表面,会刺激血液中的血小板聚集,之后血小板又会激活纤维蛋白,形成一张“网”,把血液中的各种细胞都吸附在一起,血栓就会形成了。二、两个“基石”药物为了预防血栓的形成,需要从两方面入手,一个方面是想办法让斑块稳定,不破溃;另一个方面是在斑块破溃之后,不让血小板聚集。这两个方面,要通过两种“基石”药物来实现。1、能稳定斑块的他汀类药物:他汀类药物本身是调节血脂药,可以降低血液中的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。LDL-C是斑块脂质核心的主要成分,在降低之后,就可以抑制斑块的生长。而且他汀类药物还可以改善血管内皮的代谢,使斑块中脂质核心的密度变大,体积变小,让斑块变得更“硬”更结实,从而不容易破溃。2、抑制血小板聚集的抗血小板药物:大家所熟悉的阿司匹林,其实就是抗血小板药物的代表。此类药物中常见的还有氯吡格雷和替格瑞洛,它们的作用就是抑制血小板聚集。当斑块破溃的时候,抗血小板药物就会抑制血小板聚集,避免激活纤维蛋白,从而可以预防血栓的形成。三、哪种药物更重要从药物的作用机理来说,他汀类药物稳定斑块的作用,是在斑块破溃之前进行“加固”,不让其破溃。而以阿司匹林为代表的抗血小板药物是在“守株待兔”,被动地等待斑块破溃的那一刻才会发挥作用。对于大部分危险程度并不高的人来说,他汀类药物加固斑块的作用更加重要。这么说的原因,是因为动脉中的斑块不会那么容易就破溃。我们知道,人的心脏每天会跳动10万多次,而人到老年,心脏上的冠状动脉中或多或少都会出现斑块,心脏那么强烈的收缩,都不会让斑块破溃。如果斑块不破溃,那么吃抗血小板药物就没有作用。因为抗血小板药物副作用较大,会引起消化道损伤,还会引起凝血障碍。所以心脑血管疾病中低风险的人群使用抗血小板药物时,其带来的获益会与副作用的风险相抵消。所以对于中低风险的人,只服用他汀类药物就可以了。但是对于心脑血管疾病极高危的人群来说,比如动脉已经严重狭窄,动脉斑块十分不稳定,有随时破溃的可能;或是已经患过心梗、脑梗等疾病要预防复发;或是做过心脏相关手术的人,两种药物的重要性就不分彼此,需要“双管齐下”才能确保安全了。

孙超 主任医师 苏州大学附属第二医院 神经外科3170人已读