张顺医生的科普号

- 精选 什么是ADC抗体药物偶联物?

在化疗、靶向和免疫时代之后,以细胞毒性药物和靶向单抗偶联成药的ADC型药物以卓越的成绩打开了肿瘤的第四阶梯药物治疗时代。目前已成为国内外肿瘤治疗不可忽视的一类新药。那什么是ADC药物?研究者发现,有些肿瘤体内存在一类特殊的癌细胞,比如这种癌细胞会高表达人类表皮生长因子受体2或3(HER2/HER3)、TROP2等,并且这类癌细胞比其他癌细胞扩散、生长更快。今天我们以HER2为例,来看看ADC药物的作用机制目前ADC药物在乳腺癌、胃癌、尿路上皮癌、肺癌及血液肿瘤等展示出优异的临床疗效,让我们看到了在化靶免单药或联合这些传统思维下,通过技术创新来实现药物属性叠加,并可以将一些既往“无用”的靶点充分改造利用,实现新一轮的药物爆发,新的希望,新的曙光!------来源医视通。RC48-C014研究由北京大学肿瘤医院郭军教授牵头,探索维迪西妥单抗联合特瑞普利单抗治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌安全性和疗效。2022年ASCO-GU大会更新了截至2021年9月的分析结果。研究共入组32例患者,其中肝转移比例28%,HER2IHC(2+/3+)的患者比例为62.5%,HER2IHC(0/1+)比例为37.5%,CPS≥1的患者比例为56%。20例患者至少经过两次评效,确认的ORR为75%(95%CI,50.9-91.3),其中CR者15%,DCR为95%(95%CI,75.1-99.9)。既往未经治疗的mUC患者一线治疗的cORR为80%,肝转移患者为75%。按照HER2免疫组化3+、2+、1+和0进行分层,cORR分别为100%、77.8%、66.7%以及50%。最常见的不良反应包括纳差(72%)、乏力(56%)、转氨酶升高(56%)、周围神经病变(56%)、脱发(52%)、恶心(36%)和贫血(32%),≥3级不良反应主要为γ-GT升高(9.4%)、乏力(6.3%)、肌酸激酶升高(3.1%)以及转氨酶升高(3.1%)。8例患者发生免疫相关不良反应(25.0%),包括肺炎、肝炎以及肌炎。

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科3834人已读

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科3834人已读 - 精选 膀胱癌全切后还会复发转移吗?

膀胱癌全切后还会复发转移吗?凡是确诊为癌症的病人,都会担心经过治疗后的复发情况,因为有的癌症一旦转移,治疗起来就会更加困难。今天就讲一讲膀胱癌方面的一些知识。膀胱癌是泌尿系统最常见的恶性肿瘤。治疗膀胱癌的方法有很多种,根据分型有非肌层浸润性膀胱癌和肌层浸润性膀胱癌,非肌层浸润性膀胱癌相对比较早期,通常采用电切术等治疗手段,而肌层浸润性膀胱癌相对偏晚,临床上常采取根治全膀胱切除手术治疗。但术后复发是膀胱癌患者需要面对的一道难关。因为即便进行了手术切除,依然有约50%的患者会出现术后复发,甚至发生转移。那怎样能减少肿瘤复发,提高患者生存时间呢?膀胱肿瘤是全身疾病,手术只是局部治疗,所以全身治疗对膀胱癌患者至关重要。膀胱癌的术后辅助治疗通常是全身治疗的重要途径,有研究证实高危患者术后辅助治疗可降低30%左右的死亡率。目前针对高复发风险患者,常采用含铂的联合化疗,从而降低肿瘤复发率。但部分患者由于肝肾功能或全身状态较差,对铂类化疗毒性不耐受,预后相对糟糕。因此,对于接受根治性膀胱切除术后面临高复发风险的患者,治疗需求仍未满足,亟需创新治疗方案。免疫治疗是膀胱癌药物治疗研究的热点,免疫治疗虽然和人体的免疫系统有关,但是又不等同于“提高免疫力”。那么,免疫治疗到底是怎么回事呢?正常情况下,当免疫系统侦测到身体里有细菌、病毒或癌细胞时,就会作出免疫反应,启动“杀伤程序”,利用免疫细胞消灭它们。同时,为了避免反应过度,免疫系统有“刹车”机制,通过某种受体与配体的结合,压制免疫反应,让身体处于一种平衡状态。免疫治疗可以简单理解为帮助人体免疫系统更好地识别肿瘤细胞,启动“杀伤程序”,从而达到治疗的效果。最为熟悉的PD-(L)1抑制剂就是通过阻断免疫检查点PD-1/PD-L1,从而激活人体免疫功能抗击肿瘤,是目前肿瘤免疫治疗的“中流砥柱”。免疫检查点抑制剂(ICI)已经成为晚期膀胱癌的重要治疗手段,并被写入各大指南。最新的一项研究CHECKMATE-274显示,术后辅助使用免疫治疗的膀胱癌患者无复发生存时间超过2年,对照组仅为13.7个月。同时,术后疾病复发率得到了明显的降低,风险降低30%。该研究具有重大临床意义,证实了免疫治疗在膀胱癌术后辅助治疗中的价值。也为膀胱癌患者术后治疗提供了新的选择。可以满足患者对术后治疗有效性与耐受性的迫切需求。在CHECKMATE-274中超过20%免疫治疗治疗的患者报告的最常见不良反应为皮疹、疲乏、腹泻、瘙痒、肌肉骨骼疼痛和尿路感染。2021年8月19日,FDA批准免疫治疗用于根治术后高复发风险的尿路上皮癌(UC)辅助治疗。这是FDA批准的首个用于高危UC患者的辅助治疗。纳武利尤单抗于2023年1月获中国国家药品监督管理局(NMPA)批准,单药用于接受根治性切除术后伴有高复发风险的尿路上皮癌患者的辅助治疗,成为我国首个且目前唯一获批用于尿路上皮癌辅助治疗的PD-1抑制剂。因此,术后可以使用化疗或者免疫或者化疗+免疫等术后辅助治疗方式,来降低复发和死亡的风险。

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科1983人已读 - 精选 化疗,为什么21天是一个治疗周期?能推迟吗?

化疗,为什么21天是一个治疗周期?能推迟吗? 一、化疗周期怎么算? 化疗周期是根据药物半衰期以及肿瘤倍增时间来制订的,从注射化疗药物的第 1 天算起,到 第 21 天,即 3周称为一个周期。 这样做的目的是,让身体通过短时间的休息调整,恢复或重建机体免疫功能,使得各脏器功能得到充分调理。 二、为什么一个周期是 21 天? 目前,化疗周期多数设定为 21 天(3周),这是有科学依据的,是根据化疗药物毒副作用的持续时间、人体恢复时间及肿瘤倍增时间而设定的。 而多数化疗药物所致的骨髓抑制,通常发生在化疗后 1~3 周,约持续 2~4 周逐渐恢复,并以白细胞下降为主,可有伴血小板下降,所以在化疗后,可检测白细胞和血小板的数量,来判断是否发生了骨髓抑制。 当然也有特殊的,比如吉西他滨也是21一个周期,但是是在第1,8天使用2次。 发现了骨髓抑制后,为了能按时进行下一次化疗,临床上会为病人打升白针、口服升白药,为下一次化疗做准备。 三、两个周期间,为何要暂停? 化疗期间,重复或相继使用化疗药物,一般都需要一定的间歇期。 在患者体内,恶性肿瘤细胞常常比正常血细胞(如白细胞、血小板、上皮细胞)的更新速度更快,因此,治疗期间常常会产生很多严重的不良反应。 通过一定的休息时间,可以让正常细胞得到恢复,让身体的正常组织或器官能够耐受,增加疗效。 间歇期的长短,应该以「药物毒性作用基本消失,机体正常功能基本得到恢复,而被杀伤的肿瘤细胞尚未得到修复」,这样一个时间为最佳时间。 恶性肿瘤体积增长速度的快慢,化疗药物应用的时机,间歇长短对疗效都有明显影响。 还需要根据个体体质、化疗效果等具体问题具体分析。 四、推迟化疗会造成什么影响? 这是大家都关心的问题。 任何一种化疗药物,或者几种化疗药物的组合,在每一个疗程中只能消灭固定比例的肿瘤细胞。 非常通俗的打个比方就是:假设化疗每次能够消灭 50% 的肿瘤细胞,下一次它还是只能消灭 50% 的肿瘤细胞,尽管肿瘤负荷已经因为前一次的化疗而大大下降了。 那么,在理想状态下,第一个疗程后,肿瘤细胞还剩下 50%,第二个疗程后,还剩下 25%,第三个疗程后 12.5%,第四个,第五个,到最后,剩下的一点肿瘤细胞,要靠自身免疫系统去清除。 但是,我们不是生活在理想世界里,肿瘤细胞在经过化疗药物摧残后,缓过劲来还是会继续增殖。 也就是说,其实肿瘤细胞是「一边被打,一边在长」,每一次化疗其实是在和时间赛跑,是在和顽固的肿瘤细胞赛跑。 如果在中途无缘无故停下来休息,将会降低打赢这场仗的几率,除非特殊情况,建议尽量坚持! 那么,只晚几天行不行? 生活中,的确可能有多种原因会造成化疗的推迟,如疫情影响、白细胞没有恢复、出现感染、没有床位等。 建议定期做身体检查,根据自己的身体情况来决定化疗的次数和间隔时间,多和主治医生交流确定化疗方案。 化疗间隔期的长短,关键还是看化疗效果。因特殊原因导致的晚几天没有关系。 五、化疗间歇期的注意事项 1.按医嘱定期到医院复查、就诊 复查时,一定要带上出院小结,上面有患者的病史、简要诊疗经过,可便于医生参考。 化疗间歇期的复查,最重要的是血常规、生化检查,都需要抽血。血液指标的异常,患者本身常常没有感觉,只能通过血液化验来发现,因此,患者务必按期抽血。 2. 如果出现身体状况的异常,要及时到医院就诊 例如发热、拉肚子、呕吐等。晚间和周末可到医院急诊就诊,以免耽误病情。 3. 化疗间歇期,患者的体质和免疫力往往较差 此时,要注意避免劳累、避免重体力劳动、避免大量的家务活、避免在外就餐、避免长途旅行。应以休息为主,适当运动,规律生活。 建议定期做身体检查,多和主治医生交流确定化疗方案。 我们要听从医生的安排,记住下次化疗的时间,坚持完成化疗,打赢这场没有硝烟的战役!

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科2799人已读 - 精选 地舒单抗或双膦酸盐药物在前列腺癌骨转移的应用

现阶段我国前列腺癌的发病率及死亡率逐步升高,成为老年男性健康主要“杀手”。由于我国前列腺癌筛查和早期诊断尚不普及,多数患者确诊时已经处于晚期阶段,而骨骼是前列腺癌最主要的转移部位,患者常面临病理性骨折、需要手术或放射治疗的骨并发症、骨痛、脊髓压迫等前列腺癌骨相关事件(SREs)的发生。因此,对于此类骨转移患者,在积极治疗原发病灶的同时,如何预防和治疗骨转移及骨相关事件显得尤为重要。此外,73%的前列腺癌骨转移患者在确诊时已出现较严重的骨痛,90%的患者需要接受骨靶向药物治疗。骨相关事件贯穿前列腺癌骨转移确诊后的整个过程,显著降低患者生活质量,同时也给患者及其家庭带来沉重的经济负担。前列腺癌骨转移影响骨骼中持续发生的骨重塑过程,导致骨相关事件发生恶性循环,抗骨吸收治疗是经循证医学证据证实的可以预防骨相关事件的重要治疗手段,国内外各大权威指南推荐,前列腺癌如果存在骨转移,可使用地舒单抗或双膦酸盐药物(帕米膦酸或唑来膦酸等)进行抗骨吸收治疗,近期发布的《中国临床肿瘤学会(CSCO)前列腺癌诊疗指南2021》,也将地舒单抗作为前列腺癌骨转移患者预防和治疗骨相关事件的Ⅰ级推荐。地舒单抗是一种有效的破骨细胞骨吸收抑制剂,能够与RANKL高亲和力特异性结合,从而通过阻断RANKL与RANK的结合而起到中和作用,是真正意义上的骨靶向药物。地舒单抗已经获得中国国家药品监督管理局(NMPA)批准,用于预防实体瘤骨转移和多发性骨髓瘤中的骨相关事件,为中国肿瘤患者带来了预防骨相关事件的新选择。当前地舒单抗价格进一步降低,从5298元/支降价至1060元/支,降幅达80%,药物可及性提高。与双膦酸盐药物(帕米膦酸或唑来膦酸等)相比,地舒单抗具有以下5大优势:第一,疗效确切,更降低骨转移带来的骨相关事件风险达20%。前列腺癌骨转移的患者年龄普遍在70岁左右,这部分人群的大部分经过内分泌的治疗,骨骼状况很不理想,非常容易发生骨相关事件。第二,地舒单抗能够显著延长患者首次出现骨相关事件的时间。前列腺癌患者患病之后的各种并发症已经深深影响了患者的生活质量。第三,地舒单抗显著延缓患者发生骨痛加剧的时间。众所周知,前列腺癌骨转移患者骨痛发生率较高,当然也有一些患者并无症状,更需要提醒患者注意保护。第四,地舒单抗存在较少的肾脏毒性问题。肾毒性问题对于老年去势抵抗性前列腺癌患者尤为重要,部分患者会因使用双膦酸盐而出现肾功能障碍。地舒单抗较少影响肾功能,治疗期间无须行肾功能检测。第五,地舒单抗皮下注射,方便便捷。传统的唑来膦酸等双膦酸盐类药物需静脉给药,输注时间长。而地舒单抗采取皮下注射给药方式,无需留置静脉输液通道,方便便捷,进一步提高患者用药依从性。欧洲临床肿瘤协会骨健康指南推荐,一旦确诊骨转移,应立即开始抗骨吸收治疗,以延迟第一次骨相关事件并减少转移性骨疾病的后续并发症。总之,一经确诊骨转移,应尽早使用,早治疗获益更大。无论是双膦酸盐类还是地舒单抗,在治疗期间每月定期检测血钙,防止出现低血钙,每天进行补钙和维生素D也是必须的。如需要拔牙或进行有创口腔操作,则需要先处理好口腔问题再启动骨靶向治疗,这个对于无论是双膦酸盐类还是地舒单抗都是一样的。另外,长期以来的国内外经验,地舒单抗发生下颌骨坏死的概率是非常之低的。

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科3397人已读 - 精选 肿瘤疼痛的治疗和误区

并不是所有肿瘤患者的疼痛都是肿瘤导致的疼痛。肿瘤引起疼痛还要排除包括关节炎、腰椎间盘突出、腰肌劳损等导致的疼痛。肿瘤疼痛可分为三类:肿瘤直接引起的疼痛;肿瘤间接引起的疼痛;肿瘤治疗引起的疼痛。1、肿瘤直接引起的疼痛是肿瘤疼痛的主要原因,可分为:1. 肿瘤生长扩散时,侵及原有的组织会产生相应的疼痛,如侵及胸膜、腹膜及骨组织时,可产生胸痛、腹痛、骨痛。2. 肿瘤发展过程中,压迫邻近神经引发疼痛,脑部肿瘤可表现为头痛和神经痛,肿瘤转移到胸椎、腰椎可引起胸、腰、腹部疼痛。3. 肿瘤在局部生长压迫导致的病理现象,肿瘤组织过大压迫空腔脏器导致梗阻,如肠梗阻可引起绞痛。2、肿瘤间接引起的疼痛:肿瘤患者因肿瘤引起的并发症、合并症、以及其他因素导致的疼痛。如免疫力低下发生感染产生疼痛、长期卧床引起的压疮。3、肿瘤治疗引起的疼痛:手术治疗,放疗,化疗,免疫治疗,靶向治疗等引起的疼痛。如术后切口疼痛、神经损伤、幻肢痛。放疗后产生的急性与慢性疼痛。化疗药物刺激血管产生的疼痛。如何缓解疼痛目前肿瘤疼痛以药物镇痛治疗为主,遵循WHO肿瘤疼痛三阶梯治疗指南:轻度疼痛:可选用非甾体类抗炎药物,如双氯芬酸钠缓释胶囊(英太青)、布洛芬、对乙酰氨基、吲哚美辛栓剂、塞来昔布等。此类药物的不良反应主要有恶心,呕吐,腹痛等消化道症状,其次为肝肾功能损害。中度疼痛:可选用弱阿片类药物,如曲马多、可待因等,并可联合应用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物。重度疼痛:首选强阿片类药,如吗啡、羟考酮、芬太尼等,并可合用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物。阿片类药物的不良反应有恶心、呕吐、头晕、便秘、尿潴留、呼吸抑制、瘙痒等。此类建议去疼痛科门诊如果是癌症骨转移引起的疼痛,应该联合使用双膦酸盐类药物或地舒单抗,抑制骨破坏。然而,目前患者及家属对肿瘤疼痛的治疗仍存在着错误的认识,这些错误的认知影响了癌症患者对治疗的依从性,降低了肿瘤疼痛治疗的效果,使肿瘤疼痛患者承受着本不应承受的痛苦。误区1.疼痛剧烈时才需止痛药患者认为疼痛肯定是会有的,既然是治不好的绝症,只有忍受。因此能忍则忍,实在忍受不住才会要求使用止痛药物。其实,无论患者当时是否发作疼痛,都要按时给药,这样才能维持镇痛的效果。长期得不到有效止痛的癌症患者,易演化成神经病理性疼痛,最终出现痛觉过敏、异常疼痛等难治性疼痛,使得治疗更为棘手。误区2.担心使用止痛药物会成瘾肿瘤疼痛患者都不同程度的认为服用止痛药物会成瘾,因为对成瘾的惧怕而拒绝服用止痛药或不按医嘱服药。实际上,阿片类药物在规范使用的情况下,出现成瘾是极为罕见的。特别是吗啡的口服控释片剂,其用药后在人体内缓慢有序的释放,血药浓度平稳,不出现波峰波谷现象,不产生欣快感,有效的克服了心理依赖的风险,基本不会出现成瘾问题。误区3.一旦用药,就会终身用药,最后无药可用有些患者认为一旦开始用药,就不能停药,并且会不断增加止痛药的强度,最后导致无药可用。事实上,只要癌症患者疼痛的病因得到控制或者消除,就可以停用阿片类阵痛药物。对长期大剂量用药的患者逐渐减量停药也不会出现问题。误区4. 吃止痛药就是病入膏肓患者认为服用止痛药就是已经到了无药可治的地步了,医生已经没有办法,所以只能开止痛药。一方面对于死亡的恐惧会加重自身的疼痛,另一方面,不能接受面临死亡的现实,拒绝服用止痛药而去忍受巨大的痛苦,会加重病情恶化。误区5.注射药比口服药的止痛效果更好患者认为注射药物止痛效果快,比口服药物的效果好,因此不愿接受口服止痛药物。实际上,对于阿片类药物,口服途径比注射用药更少产生依赖性。WHO三阶梯镇痛治疗原则也强调口服给药为首选治疗途径,因为一方面口服途径疗效确切、安全性高;另一方面,它依从性更好,便于患者长期用药;同时,也便于医生控制药物剂量和对药物剂量的调整。误区6. 非阿片类药物更安全患者认为非阿片类药物是治疗比较轻的疼痛,因此副反应更小、使用更安全,要求服用大剂量非阿片类药物而拒绝口服阿片类药物。实际上,随着非阿片类类止痛药物(非甾体类抗炎药)的使用时间延长和剂量逐渐增加,出现胃、肝、肾、血小板毒性是很常见的,当达到极限量时疼痛若仍未控制,必须要更换为阿片类药物。除了便秘,阿片类止痛药物引起的副反应多是短暂或可耐受的,长期使用也无肝、肾等器官毒性,因此,阿片类止痛药物其实更加安全,它的用药剂量也无封顶效应。抗肿瘤治疗过程中有些药物也会导致的疼痛及其他不良反应,列举一些(不是用了发生疼痛就一定是药物导致)1、多西他赛多西他赛可能导致轻至中度神经症状包括感觉异常,感觉障碍或疼痛包括烧灼痛。常见的有肌痛、关节肢体痛、骨痛、胸痛背痛、头痛、咽喉痛,也有恶心呕吐、发热、皮肤瘙痒、外周水肿及腹痛腹泻等。2、吉西他滨部分病人会出现头痛、背痛、肌痛、局部疼痛,其他不良反应如发热寒战、乏力厌食、水肿、口腔溃疡等。3、铂类使用顺铂的部分患者可能会发生注射部位局部肿胀及疼痛,肌痛、关节痛、四肢感觉异常等。使用奥沙利铂的部分患者可能会发生注射部位局部肿胀及疼痛,胸痛、背痛、骨痛、头痛、关节痛。其他常见不良反应为恶心呕吐、面部水肿、皮肤红斑等。4、阿比特龙阿比特龙的不良反应中有关节炎、关节痛、关节肿胀、关节僵硬、肌肉痉挛、骨骼肌肉疼痛、肌痛、肌肉强直及胸痛,也有外周水肿、乏力、高血压、潮热等。5、比卡鲁胺比卡鲁胺可能导致腹痛、胸痛、头痛、骨盆痛,其他不良反应如瘙痒、面色潮红、恶心呕吐等。6、恩扎卢胺恩扎卢胺可能会导致关节痛、头痛、肌痛及背痛,其他如面色潮红、高血压、瘙痒、骨折、乏力等。总之疼痛不需要忍,及时规范治疗是缓解肿瘤疼痛的重要原则。

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科1536人已读 - 精选 泌尿肿瘤患者饮食注意什么?

对于泌尿肿瘤患者总体来说,不需要特殊的忌口5“忌”:忌烟酒忌辛辣刺激食物忌油炸烧烤忌生食、剩菜忌大量吃高糖高脂肪食物5“要”:多吃新鲜蔬菜水果,讲究不同种类不同颜色,蔬菜如胡萝卜、菠菜、大蒜、花菜、白菜、西兰花、芥菜、芦笋及蘑菇、香菇等菌类;水果如木瓜、草莓、橘子、柑子、 猕猴桃、杏、柿子、番茄和西瓜。多吃粗粮,如小米,玉米,燕麦、紫米、红薯、紫薯。多吃优质蛋白,如鸡肉、鱼肉、猪瘦肉、鸡蛋、牛奶、各类豆制品。可以少食多餐,每日可5-6餐。多喝水,使用铂类药物患者每日最少喝热水瓶一瓶半的水。5“误区”:误区一、补充营养会让恶性肿瘤生长的速度更快吃得营养与否和肿瘤的生长速度没有关系,营养不足反而可能使身体虚弱,增加化疗药物的不良反应。误区二、癌症患者要吃素,不吃“发物”肿瘤患者会追求素食主义,不敢吃一些“发物”,担心会诱发疾病的产生。目前没有科学依据,只要对这些食物不过敏,就可以适量食用“发物”。误区三、所有的营养都会存在汤里其实汤里面营养成分很少。比如鱼汤、鸡汤里面只含有少量的一些矿物质以及氨基酸,营养价值是比较低的。大量喝汤会影响到对其他食物的摄入,反而会出现营养不良误区四、多吃保健产品多多益善恶性肿瘤患者不能盲目乱服用保健品,是不利于病情的稳定及康复的,只要保证一日三餐正常即可。误区五、完全依靠药物来补充营养当肿瘤患者出现食物摄入不足或者食欲不振时认为通过“打针挂水吃药”的方式,就能够满足身体所需要的营养。如果患者长时间不吃饭的话就会让胃肠道黏膜慢慢的萎缩,会胃肠道菌群紊乱,破坏了肠道粘膜的屏障,容易发生感染。

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科2318人已读 - 医学科普 坚持治愈迎接曙光,ADC维迪西妥单抗闪亮登场,癌症一纸“降书”奉上

让我们一起走进「漫画60s」的世界,用漫画的力量,驱散癌症的迷雾!

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科74人已读

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科74人已读 - 公告 鼓楼医院如何网上预约影像检查

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科99人已观看

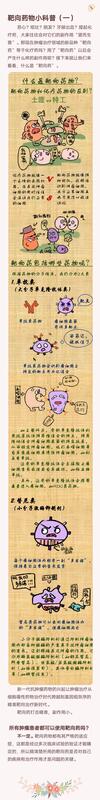

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科99人已观看 - 医学科普 靶向药小科普二

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科253人已读

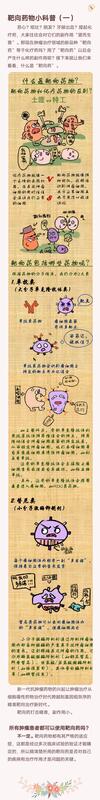

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科253人已读 - 医学科普 靶向药小科普一

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科323人已读

张顺 副主任医师 南京鼓楼医院 泌尿外科323人已读