梅其勇医生的科普号

- 精选 脑动脉瘤做了介入栓塞手术,复发了怎么办

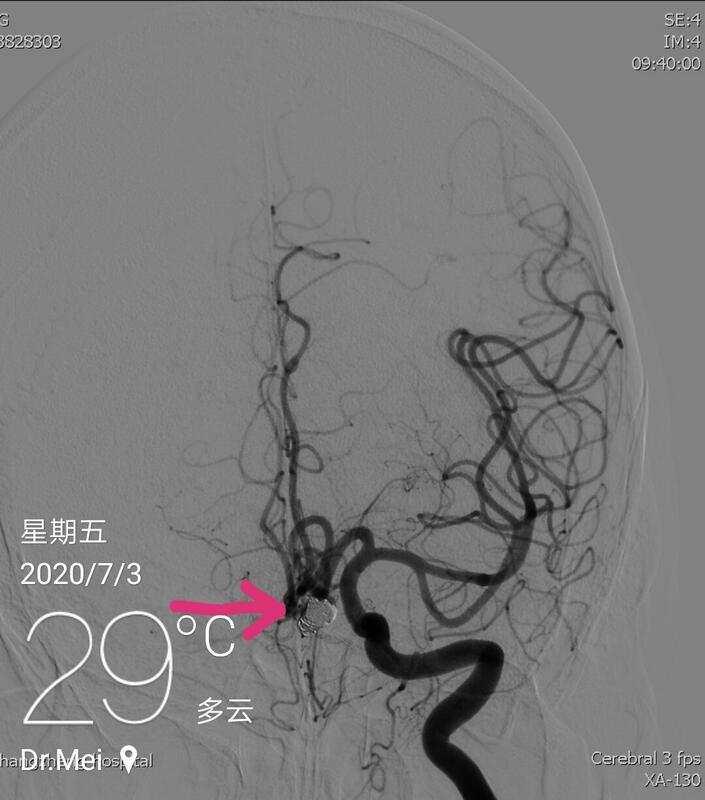

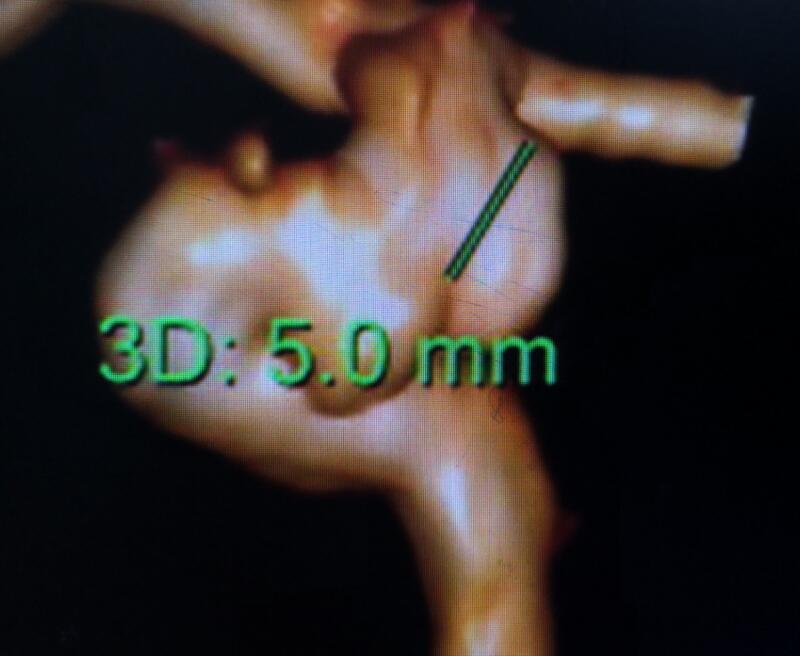

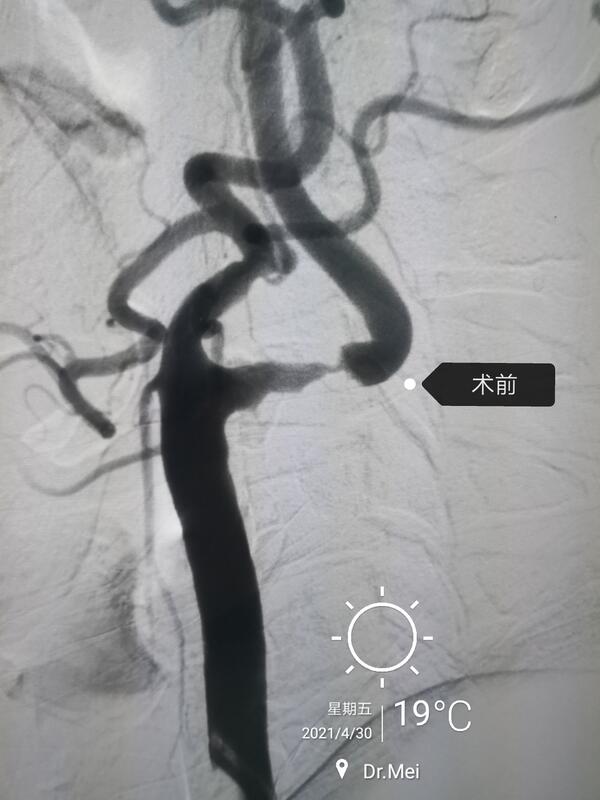

脑动脉瘤破裂风险高、手术难度大。开颅手术夹闭或者介入栓塞都是可以考虑采用的治疗方法。由于介入栓塞创伤小(只有动脉穿刺一个"针眼"),越来越多的病人和医生倾向于采用介入栓塞的方法治疗脑动脉瘤。我们在随访中发现,有很少的病人(低于5%)会出现复发。如何妥善处理好这类病人,是我们神经外科脑血管病大夫需要认真思考的问题。下面以一个具体的病例,简单介绍一下处理类似情形的方法之一。病人男性,56岁,1年前因“前交通动脉瘤破裂、自发性蛛网膜下腔出血”在当地医院做了动脉瘤介入栓塞术,术后一般情况良好。今来我院复查,脑血管DSA造影提示瘤颈部有复发。如下图箭头所示。脑血管DSA三维重建证实瘤颈部有复发。如黄箭头所示。针对这种栓塞后复发的脑动脉瘤,可以考虑支架辅助弹簧圈栓塞,也可以采用显微外科手术夹闭。向病人自己和家里人详细交代两种治疗方法的利弊之后,他们经慎重考虑后决定采用动脉瘤夹闭术。手术中临时阻断供应动脉瘤的血管,切开瘤囊取出原先栓塞的弹簧圈(如下图所示),用动脉瘤夹重塑瘤颈。栓塞后复发的动脉瘤夹闭,相比单纯夹闭而言,难度要大一些,原因在于:1、夹闭时瘤夹可能移位;2、手术操作空间受限;3、不能直接夹闭瘤颈;4、部分无法临时阻断载瘤动脉的近端。手术后病人神清语利,没有任何神经功能障碍。复查脑血管DSA造影,提示动脉瘤未见显影,正常动脉血管保护良好,动脉瘤夹位置满意(如下图箭头所示)。随访2年多,未见动脉瘤复发。上面只是列举了治疗栓塞后复发动脉瘤的方法之一,还有些比较复杂的情形需要采用特殊的治疗手段(如脑血流重建等)。随着技术手段与介入器具材料的不断进步,绝大多数栓塞后复发的动脉瘤可以得到安全有效的处理,病友和家属不用太紧张。

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科9570人已读

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科9570人已读 - 精选 颅内外血管搭桥如何治疗脑巨大动脉瘤引起的头痛

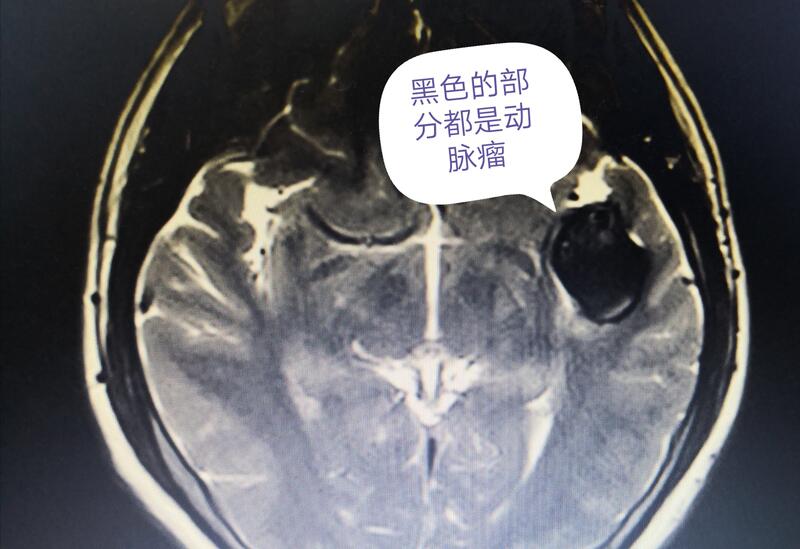

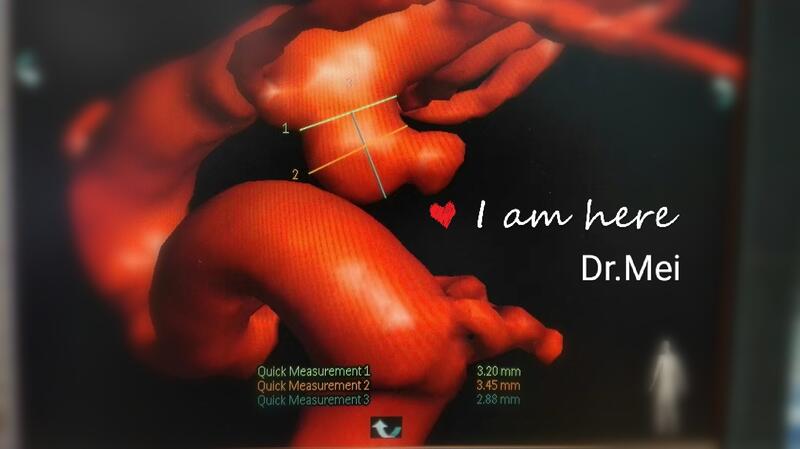

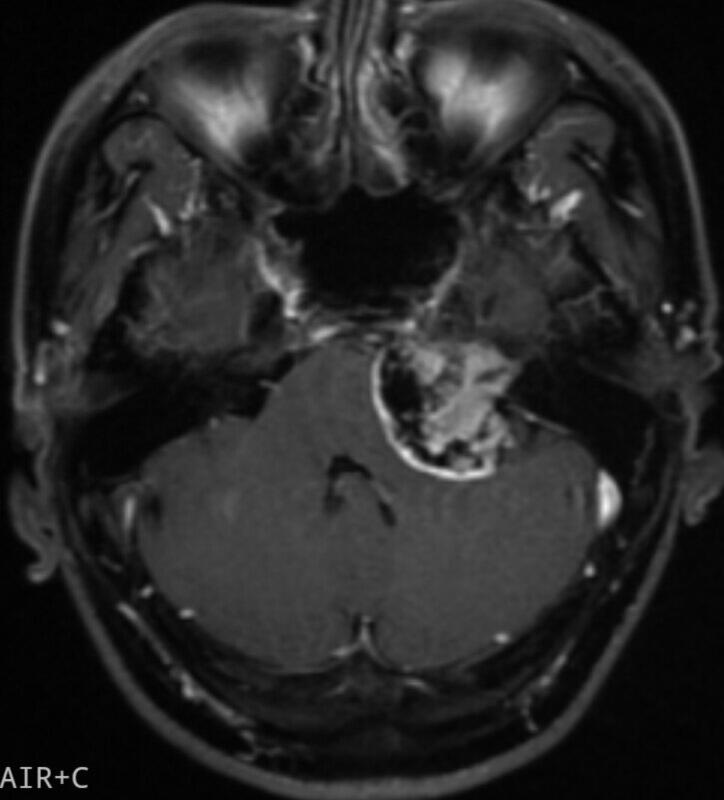

脑动脉瘤是一类凶险的疾病,致死致残率高,治疗的难度大、风险高。根据不同的分类标准,脑动脉瘤可以分成不同的类型。根据动脉瘤的形态,可以分为囊状动脉瘤、梭形动脉瘤等;根据动脉瘤直径,可以分为小动脉瘤(<1cm)、大动脉瘤(>1cm)以及巨大动脉瘤(>2.5cm);根据动脉瘤是否破裂,可以分为未破裂动脉瘤和破裂动脉瘤;根据是否引起临床症状,可以分为症状性动脉瘤和无症状的动脉瘤;根据动脉瘤内是否有血栓,可以分为血栓性动脉瘤和无血栓性动脉瘤。不同的分类方法,旨在强调动脉瘤的特征。随着介入材料学的迅猛发展以及治疗理念的进步,目前80%的脑动脉瘤可以通过介入治疗达到满意的临床疗效。但仍有小部分动脉瘤,目前还无法通过介入的方法达到满意的治疗效果。今天和大家分享一例特殊的脑动脉瘤。病人是一位24岁的男孩,因为头痛到当地医院检查,做了头颅磁共振,发现左脑有个鸡蛋大小的病变,增强发现有明显的血管信号,于是来到我门诊就诊。孩子头痛很厉害,就马上安排了住院,做了脑血管造影检查,提示是左侧大脑中动脉分支上发出来的巨大动脉瘤,结合先前的磁共振检查,考虑巨大动脉瘤合并血栓形成。按照前面介绍的脑动脉瘤分类方法,这孩子罹患的动脉瘤属于症状性的颅内巨大血栓性动脉瘤,孩子头痛是因为这枚鸡蛋大小的动脉瘤随着血流冲击搏动,导致的搏动性头痛。用支架、弹簧圈等介入治疗的方法难以解决动脉瘤引起的头痛(专业术语叫“占位效应“),且单纯弹簧圈栓塞术后复发的概率非常高。因而,介入治疗对这孩子不适合。那传统的动脉瘤夹闭可行吗?也不行!传统的动脉瘤夹闭手术,是用钛合金做的特殊夹子夹闭动脉瘤的“脖子“(瘤颈),从而将动脉瘤隔绝在循环系统以外,从而达到治疗的目的。但这例动脉瘤不属于囊状动脉瘤,没有瘤颈,用夹闭的方法无法达到治疗的目的。那如何治疗最好呢?静下心来回归到治疗的本原和目的。要帮助病人解决两个问题:一是鸡蛋大小搏动性动脉瘤引起的难以忍受的头痛;二是预防动脉瘤未来发生破裂的风险。基于以上考虑,我们采用了动脉瘤孤立结合远端动脉搭桥的方法。由于动脉瘤的位置特殊,长在左脑颞叶的深部,在孤立动脉瘤的同时,必须要保证远端正常血管的供血,否则病人术后会出现无法理解别人说话(医学上称为“感觉性失语“)、癫痫、情绪障碍、对侧运动功能障碍等,严重者会危及生命。在得到家属的充分理解和书面授权后,我们谨慎的采取了手术。手术顺利,术后复查脑血管造影,动脉瘤不见了,搭桥的血管通畅。手术后,孩子头痛消失,语言理解和表达能力正常,双侧手脚活动正常,情绪稳定,没有任何神经功能障碍。

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科703人已读

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科703人已读 - 精选 发现脑动脉瘤怎么办:开颅手术还是介入栓塞?

脑动脉瘤可定义为颅内动脉壁上的脆弱部分向外膨出/扩张而形成的薄壁球状物,最常见于动脉分叉,尤其是大脑底动脉环(图1是脑动脉瘤好发部位的示意图)。脑内动脉瘤破裂往往会引起严重的神经功能障碍,甚至危及生命,故而常常被称之为颅内的“定时炸弹”,一般而言,动脉瘤确立诊断后,建议积极处理。图1: 脑内动脉瘤示意图脑动脉治疗的目的是将动脉瘤隔绝在正常脑循环之外,其治疗方法目前有两种:血管内介入治疗(动脉瘤栓塞术)和开颅手术(动脉瘤夹闭术)。图2是两种治疗方法的示意图。血管内介入治疗:在患者大腿根部穿刺血管,将很细的管子放到动脉瘤内,往动脉瘤内填入弹簧圈从而闭塞动脉瘤,达到治疗效果。血管内治疗的优点是手术时间短、不需要打开颅腔、康复快、且可同时治疗左右不同部位的多个动脉瘤。但缺点是花费较大,复发率相对较高,并且对某些需要放置支架辅助栓塞的患者,需要终生服用抗凝药物。 图2: 两种治疗方法示意图.开颅手术:在脑组织之间的自然间隙分离脑组织,从血管外暴露动脉瘤,用一种特制的夹子夹闭瘤颈(动脉瘤泡和脑血管连接的部位),这样脑血管中的血流就不会再进入动脉瘤,从而达到治疗目的。这种方法历史悠久,随着显微神经外科手术技术的提高,疗效也在不断的进步。优点是如果动脉瘤夹闭完全,则复发率很低,对于合并有颅内较大血肿的患者也很合适,夹闭动脉瘤的同时可以进行血肿清除。缺点是需要打开颅腔,创伤相对较大,对开刀医生的要求也较高。两种方法各有优缺点,在选择时需要因人而异,具体情况具体分析。需要考虑的因素包括动脉瘤的位置、形态、数目、大小、以及与周围组织和血管的关系、患者年龄和身体一般情况、患者及家属的经济状况等。

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科2.8万人已读 - 精选 不开颅如何治疗脑动脉瘤?小弹簧圈是怎么送到动脉瘤里面去的?

脑动脉瘤,又称为颅内动脉瘤。是脑动脉壁出现病理性凸起,一旦破裂出血,患者就会有生命危险。因而称之为颅内的"不定时炸弹"。 下面是一例脑动脉瘤。由于动脉瘤从大脑的后交通动脉起始部发出,因而也称为"后交通动脉瘤"。 可以看到,动脉瘤表面不光滑,有突起。这种类型的动脉瘤破裂风险很高,需要积极治疗。我们采用了微创血管内介入栓塞的方法来治疗。 在人体股动脉或者桡动脉上穿刺,在导丝引导下,将很细的微导管送到动脉瘤瘤囊的中央,通过微导管将非常柔软的弹簧圈填塞到瘤囊内,达到治愈的目的。 填塞完成后,造影没有看到动脉瘤显影。如果病人血管条件好的话,这种方法创伤小,手术时间短,一般全麻下1小时以内可以做好,恢复也比较快。

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科2035人已读

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科2035人已读 - 精选 眼皮突然抬不起来,要当心脑内的不定时炸弹

病人眼皮突然抬不起来,往往首先去找眼科大夫看。在排除了眼科疾病之后,有经验的眼科大夫往往会推荐病人到神经内科或神经外科做进一步的检查。 抬起眼皮的肌肉学名叫"提上睑肌",它由动眼神经支配。动眼神经从脑干出来后,走行在大脑后动脉和小脑上动脉之间,它向前走向后床突两侧,准备进入海绵窦。 由于动眼神经从脚间窝出颅后行走于大脑后动脉与小脑上动脉之间,故颅内Willis环周围的动脉瘤,特别是大脑后动脉附近的动脉瘤极易产生动眼神经压迫,导致累及瞳孔的完全性动眼神经麻痹。由于蛛网膜下腔段动眼神经支配瞳孔的副交感纤维位于神经主干的背侧和周围,压迫性病变首先使瞳孔散大、对光反射迟钝或消失。查体表现为上睑下垂,眼球上、下、内运动受限,瞳孔散大,对光反射消失。 由于动脉瘤破裂后可危及生命,故急性伴有瞳孔受累的动眼神经麻痹患者需要紧急行脑动脉血管成像的检查:颅脑CT、脑CT血管造影(CTA)、颅脑MRI及MRA以尽快排查动脉瘤。诊断动脉瘤的金标准为脑血管造影(DSA)。 上述影像学检查的阳性率不等。由于DSA为有创性检查,对于年龄超过50岁者,如瞳孔不受累,可选择进行;对于小于50岁且高度怀疑动脉瘤,常规CTA或MRA又未见异常者,建议到有经验的神经外科大夫门诊就诊,必要时进一步做DSA检查。

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科2529人已读

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科2529人已读 - 精选 颅内外血管搭桥是如何治疗烟雾病的

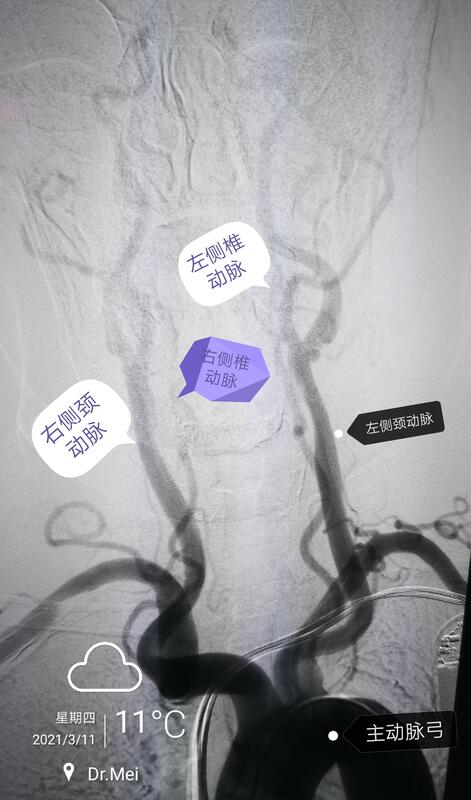

在介绍烟雾病之前,首先科普一下大脑的供血系统。众所周知,大脑是人体的司令部,对血液和氧气的需求量大,人的心脏通过左右两侧的颈动脉和椎动脉将血液送入颅内。颈动脉和椎动脉各有分工。简单的说,颈动脉供应大脑的前2/3,椎动脉供应大脑后1/3、小脑和脑干。正常情况下,颈动脉进入颅内以后会发出大脑前动脉和大脑中动脉。烟雾病的病人颈动脉末端会闭塞。为了代偿血供的不足,颅底会发出一些细小的血管,在血管造影的片子上如同烟雾一般,因而称之为烟雾病。并不是脑子里面起雾了。这些烟雾状的血管缺乏正常脑动脉的结构,但又要担负起向脑组织供血的重任。有时候力不从心,就会出现脑供血不足甚至脑梗,临床上称之为缺血型的烟雾病;有时候这些烟雾状的血管不堪重负,就会导致破裂出血,临床上称之为出血型的烟雾病。如何治疗呢?目前公认有效的方法是颅内外血管重建,包括直接血管搭桥和间接血管重建。下面我们通过一例具体的病例来介绍颅内外血管搭桥手术的过程。病人是一位青年女性,因为口头表达不清伴有右侧肢体无力在当地医院考虑为脑缺血,做了脑血管DSA造影证实为烟雾病。在完善术前评估之后,做了颅内外血管搭桥手术。通过将人体太阳穴下面的颞浅动脉改道到大脑皮层缺血区域,这样既可以增加脑组织的供血供氧,又可以降低烟雾状血管的负担。从而达到治疗目的。下图是重建之后的图。原理类似于南水北调。在搭桥手术结束以后,我们还验证了一下搭桥血管的通畅性。可以看到,颅外的血通过桥血管流向颅内。这位病人随访了一年多,语言和运动功能已基本恢复。最后强调一点,烟雾病是良性疾病,目前治疗方案已经比较成熟,患者和家属不要过于悲观。

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科3066人已读

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科3066人已读 - 医学科普 听神经瘤手术如何在手术中保护面神经?

听神经瘤又称为前庭神经鞘瘤,是一种良性肿瘤,其生长的位置空间狭小,重要结构众多,手术操作难度大,风险高。 在听神经瘤的手术中,很重要的一点是在切除肿瘤的同时,保护好面神经的功能。 由于肿瘤把面神经压的比较菲薄,单纯肉眼在显微镜下观察有时候不容易发现面神经,于是就通过神经电生理的方法来监测确认面神经。 由于面神经支配闭眼的肌肉(眼轮匝肌)及鼓腮的肌肉(口轮匝肌),在这两处插入电极,记录肌肉的电活动,术中在可疑的地方给予电刺激,如果记录电极提示有电活动,就可以确认是面神经。这种在电生理监测下的肿瘤切除过程,增加了手术的安全性。

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科789人已读

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科789人已读 - 精选 宽颈的脑动脉瘤,血管内介入治疗时能否不放支架?

脑动脉瘤是颅内的"不定时炸弹",它有不同的分类标准。其中有一种是从介入治疗的角度,根据动脉瘤的形态来分的。包括"窄颈动脉瘤"和"宽颈动脉瘤",所谓的"宽颈动脉瘤"指的是瘤颈的宽度超过4mm或者瘤颈与瘤体的比例大于1:1。 对于宽颈的动脉瘤,目前比较常见的做法是采用支架辅助弹簧圈栓塞,支架不仅类似"篱笆"一样保护瘤颈防止弹簧圈突出来,同时还可以改变血流方向,促进内皮细胞生长,对于颅内动脉瘤的解剖学治愈很有意义。 但支架辅助治疗需要长时间服用抗血小板药物,比如阿司匹林、波立维、泰嘉等,有些病友对这类药物很敏感,容易导致消化道、牙龈、皮下等部位出血,特别是有些特殊疾病的病友更是如此,比如肝硬化门脉高压的患者。 那对于宽颈的脑动脉瘤,是否可以不放支架达到介入治疗的效果呢? 答案是肯定的,可以。比如球囊辅助弹簧圈栓塞,或者双微导管技术。 我们今天这篇小文就介绍一例采用双微导管栓塞宽颈的脑动脉瘤。 病人是中年女性,体检CTA发现脑动脉瘤,如下图所示,由于动脉瘤形态不规则,初步评估破裂的风险比较高。 脑血管DSA造影证实动脉瘤比较大,瘤颈宽,并且瘤囊上有两个"包包"。 我们采用双微导管技术,将两根微导管分别放在两个"包包"(子囊)内,通过交替释放弹簧圈,让两根弹簧圈"你牵着我,我牵着你"呆在瘤囊内不要突出到载瘤动脉内。 前面两根弹簧圈比较关键,要把动脉瘤栓塞的轮廓编织好。 造影证实弹簧圈都在动脉瘤里面,没有跑出来。 接下来继续用弹簧圈交替填塞动脉瘤,直至填实不显影为止。复查造影载瘤动脉通畅,撤出两根微导管,这台宽颈动脉瘤的介入治疗就顺利完成了。

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科615人已读

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科615人已读 - 精选 显微镜下颈动脉内膜斑块剥脱手术(CEA)是如何治疗颈动脉重度狭窄的?

颈动脉狭窄发病率高,是缺血性脑卒中的重要危险因素。对于出现脑缺血症状(黑朦,一过性语言功能障碍,单侧肢体运动功能障碍等),超声提示颈动脉斑块为易损斑块,CTA或MRA提示颈动脉狭窄的病人,在经过规范的内科抗血小板及强化他汀类治疗无效以后,需要积极外科治疗。 外科治疗的方式包括颈动脉支架植入术(CAS)和颈动脉内膜斑块剥脱手术(CEA)。两者各有利弊,选择的标准我们另文详述。今天重点科普一下显微镜下内膜斑块剥脱手术。 病人是老年男性,因为频繁出现一过性言语含糊伴有右侧肢体无力来诊,做了颈动脉造影,提示左侧颈内动脉"Z"形扭曲伴有重度狭窄。由于斑块钙化严重,且血管严重扭曲,颈动脉支架植入手术不太适合,因而我们采用了颈动脉内膜斑块剥脱(CEA)手术。 手术我们先把颈动脉切开,在显微镜下仔细耐心将斑块完整剥下来,然后再用细的丝线将血管壁缝合起来。剥下来的斑块富含油脂,提醒我们平时饮食不要太油腻。 手术后复查造影,提示颈动脉直径恢复正常。病人之前脑缺血的症状消失。术后仍要积极控制危险因素,平稳控制好血压、血糖和血脂,戒烟酒,清淡饮食,适当锻炼。

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科1789人已读

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科1789人已读 - 医学科普 术前脑电图检查可判断常压性脑积水分流手术的有效性

特发性正常颅压性脑积水(iNPH)好发于老年人, 临床表现为步态不稳、尿失禁和痴呆三联征等。部分患者的症状可通过脑室分流手术得到明显改善。但仍有相当一部分患者分流术无效,手术只是徒增负担而已。目前术前判断患者对分流手术反应的方法有限,是亟待解决的问题。 日本大阪大学医学院Yasunori Aoki等研究人员发现,分流手术有效者的术前脑电图与无效者之间存在显著差异,首次提出术前脑电图可作为iNPH对分流手术是否有效的预测指标,结果发表在2015年1月《Scientific Reports》在线上。作者回顾性研究了18例在2010年至2013年间行分流手术的iNPH患者,年龄都超过60岁,临床上至少有三联征中的一项症状,MRI提示脑室扩大伴大脑凸面蛛网膜下腔狭窄。此外,患者不伴严重脑萎缩;没有其他导致相关临床症状和MRI表现的疾病,没有脑外伤、脑肿瘤、蛛网膜下腔出血、脑膜炎和中脑导水管狭窄等病史;腰穿证实脑脊液压力正常,脑脊液Tap试验(脑脊液引流试验)阳性,脑脊液常规生化化验正常。排除合并帕金森病、阿尔兹海默病或精神分裂症者。 术前在脑脊液引流试验之前,采用十米来回行走法评估步态和 MMSE量表评估认知功能,做脑电图检查。分流术后1个月、3个月、6个月及1年时分阶段随访,若有步态及MMSE量表评分的改善,则认为手术有效(Responder),否则为无效(Nonresponder)。结果9例(50%)认为有效。其中1例患者同时有步态及认知改善,8例仅有步态改善。 比较患者术前脑电图,发现有效者的右前额前电极(Fp2)、右颞电极(T4)和右枕电极(O2)的标化量值(NPV)明显高于无效者。脑电图的NPV对分流效果的阳性预测准确率达80%,阴性预测准确率达88%。 因此,术前脑电图可作为评判iNPH患者分流手术是否有效的一个重要补充手段。 参考文献: Aoki Y, et al.Sci Rep. 2015 Jan 14;5:7775. doi: 10.1038/srep07775.

梅其勇 主任医师 上海长征医院 神经外科968人已读