上海长征医院神经外科科普号

- 引用 突发头痛头晕,竟然得了个“怪”病?

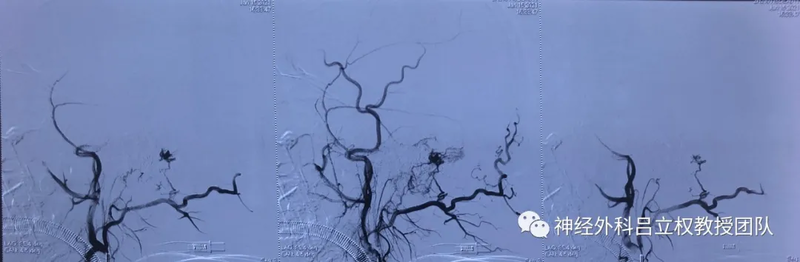

日常生活中,头痛头晕是许多人都出现过的症状,那么大家会如何处理呢?今年32岁的李先生,也发生了头痛头晕的症状。由于发病突然,头晕发作时还伴有行走不稳的情况,几次发作之后,李先生便前往当地医院进行治疗。经过颅脑CT平扫和DSA脑血管造影检查,结果提示:李先生可能出现了蛛网膜下腔出血的情况,但好在脑实质内没有出血。而在颅脑右侧横窦乙状窦区,医生却发现了异常情况,于是做出了初步诊断:硬脑膜动静脉瘘。不久,李先生在全麻下接受了硬脑膜动静脉瘘栓塞术。不过,由于微导管位置不到位,这次介入手术失败了。为寻求进一步治疗,李先生慕名来到上海长征医院神经外科吕立权教授门诊。在进行头颅MRI平扫+增强检查后,吕教授在患者的脑右侧横窦乙状窦区发现异常信号,T1WI呈等低混杂信号,T2W2呈高低混杂信号,T1增强呈不均匀强化,周围脑组织无明显水肿。MRV检查提示,患者的右侧横窦乙状窦完全闭塞,右侧颈静脉未显影。吕教授详细分析了李先生的MRI影像学特征,并结合在外院做的DSA检查结果,认为该患者的诊断不是硬脑膜动静脉瘘,很可能是右侧横窦乙状窦区脑膜瘤。肿瘤位置特殊,位于静脉窦内,要完整切除肿瘤,需要行开颅手术。右侧横窦乙状窦区异常信号,T1WI呈等低混杂信号,T2W2呈高低混杂信,T1增强呈不均匀强化,周围脑组织无水肿。MRV检查,右侧横窦乙状窦闭塞,右侧颈静脉未显影。手术过程中发现,病灶位于右侧横窦乙状窦内,窦内充盈饱满,实性变,无正常引流功能。肿瘤起源于窦内壁,与内壁粘连紧密,无法完全分离。肿瘤血供丰富,质地较韧,部分囊变,囊液呈清亮黄色。于肿瘤与正常横窦交界处结扎横窦,在肿瘤远端靠近颈静脉球处结扎乙状窦远端,将肿瘤连同横窦乙状窦一并切除。术后MRI显示:肿瘤切除满意,周围脑组织无出血坏死表现。术后MRI显示右侧横窦乙状窦区肿瘤切除满意,临近脑组织无出血坏死。术后病理结果回报显示:肿瘤组织呈弥漫交织状排列,瘤细胞呈梭形、卵圆形,胞浆较丰富,核深染轻度核异形,偶见核分裂,未见肿瘤性坏死,间质小血管部分呈分支状扩张。病理结果考虑为:孤立性纤维性肿瘤(SFTI级)。A.HE染色可见梭形细胞B.信号转导和转录激活因子6(STAT6)阳性。CCD34阳性;D“鹿角”型血管。什么是孤立性纤维性肿瘤?李先生患的是什么病呢?孤立性纤维性肿瘤(SFT)最早于1931年报道于世。一般多发生于胸膜腔或者全身其他部位,非常罕见的发生于颅内。近年来研究发现,颅内孤立性纤维瘤(ISFT)和血管周细胞瘤(HPC)在基因表达上有相似性,于是2016年WHO中枢神经系统肿瘤分类中便将SFT及HPC合并为同一类肿瘤,即:SFT/HPC。分析显示,孤立性纤维瘤(SFT)好发于38-45周岁的中青年人群,且好发于男性。据文献报道,SFT的年发生率约为0.2/10万人,而SFT/HPC的发病率占颅内肿瘤的1.9-4%,发病率相当罕见。ISFT的发病位置通常位于与硬脑膜毗邻的大脑镰、大脑凸面、小脑幕、后颅窝和桥小脑角区,脑室、鞍区和海绵窦区少见。李先生的发病位置位于横窦乙状窦区,呈现为窦内生长,未突破窦腔。这在国内外都未见有相关报道,属于罕见病例。那么ISFT具有哪些特点呢?据吕教授介绍,ISFT具有脑外肿瘤的特点,患者可以表现出头痛、头晕的症状。但是ISFT被纤维包膜包裹,与周围脑组织之间有较为清晰的边界,但多与硬脑膜或颅板以窄基底相连,所以很少发生“硬脑膜尾征”。发生ISFT该怎么办?吕教授介绍,ISFT并没有特殊的临床症状,而且影像学特征与脑膜瘤非常相似,所以最重要的是鉴别。一般来说,ISFT在T1WI上以等信号或等低信号为主,而T2WI的信号则变化多样,包括高信号、略高信号和低信号区。高信号主要对应肿瘤内部出血、囊变、坏死或相对新鲜的纤维化区,略高信号反映肿瘤细胞密集区,低信号区则反映富含胶原纤维区,且胶原成分越多T2信号越低。与ISFT相比,脑膜瘤T1WI多为低至等信号,T2WI多为高至低信号,强化较均匀,且强化程度低于ISFT,“脑膜尾征”多见,瘤周水肿也较ISFT明显。进一步的确诊需要进行病理诊断,免疫组织化学方法中,STAT6、ALDH1和CD34是区分ISFT和脑膜瘤的最为重要的标志物。在治疗方面,手术切除仍然是主要的治疗方式,原则上尽量根治性切除以防止肿瘤复发和转移,且肿瘤全切除的治疗效果明显优于次全切除,术后复发率显著降低。术后是否放疗目前仍然有争议,但是大部分证据显示,术后放疗可以提高治疗效果,但是不能预防局部转移或远处转移。如何预防复发?吕教授认为,ISFT的预后与以下因素相关:肿瘤大小和切除范围,例如直径>10cm或者未能完全切除便是不利因素;非典型或恶性肿瘤复发可能性高;CD34阴性病人预后差。综合来看,吕教授建议李先生定期随访,而且要坚持长期随访,以避免复发或转移风险。

吕立权 副主任医师 上海长征医院 神经外科694人已读

吕立权 副主任医师 上海长征医院 神经外科694人已读 - 引用 关于椎管内和脊髓肿瘤,你需要知道的9个问题

1. 椎管内和脊髓肿瘤,可以活多久?脊髓肿瘤的生存期有很大的差异。首先脊髓肿瘤有不同的类型,有良性肿瘤也有恶性肿瘤,其中脊髓的良性肿瘤一般对于寿命不造成影响,可以长期存活。脊髓的良性肿瘤主要压迫脊髓造成影响,可以引起疼痛、感觉异常甚至瘫痪等,虽然不影响寿命,但对于生活质量影响也是非常大的,所以仍然要积极治疗,手术是治愈椎管内、脊髓良性肿瘤的唯一方式。而如果为恶性肿瘤,那可以出现转移和扩散,是可以危及到生命的,生存期也有一定差别,而且因病理类型而异,如淋巴瘤,经积极化疗,仍有长期存活可能,如为恶性转移癌,如果发现时已经处于晚期,已经存在其他部位的转移,那生存期可能仅有2-3年。 2. 椎管内肿瘤手术有风险吗?首先需要明确,任何手术都有相应的风险,但绝大部分风险可控。椎管内肿瘤手术也一样是高有风险的,其中风险最大的是脊髓内肿瘤。如果这部分肿瘤位于颈段,在手术过程中脊髓功能影响较大的话,那么术后患者会出现呼吸障碍,部分患者会出现四肢肌力比之前下降的情况。手术后严密观察,及时处置可能发生的病情变化。但从总体上说,椎管内肿瘤手术已经多年历史,随着现在显微技术、术中电生理检测等器械的应用和推广,手术创伤越来越小、出血减少、手术时间缩短,手术的风险大大降低,手术安全和手术成功率都得到了极大的提高。多数患者在手术后得到了很好的治愈。 3. 椎管内肿瘤如何确诊?椎管内肿瘤可以从以下三方面入手来确诊:第一,体格检查,椎管肿瘤会有可能压迫周围神经组织,从而引发神经系统的症状,通过体格检查可以明确具体的体征。第二,影像学检查,通过CT或者磁共振检查,可以明确具体椎管肿瘤的大小以及部位,同时也可以观察肿瘤周围的组织结构。第三,病理学检查,通过病理学检查可以明确具体椎管肿瘤的性质。通过以上三方面的检查确诊椎管肿瘤之后,要尽早决定治疗方案。一般产生异常的症状表现时,需要通过手术的方法尽可能切除肿瘤处理。 4. 椎管内肿瘤手术后多久可以下床?患者在进行椎管肿瘤手术后,需要卧床休息一段时间,这段时间的长短,取决于手术脊柱固定的方式。如果行开放植骨内固定等手术,可以在1-2周后佩戴腰围下床,如果行微创椎板复位固定,建议卧床时间适当延长至1-2月后下床,以利于更好的骨性愈合后适当的下地活动。通常情况下,患者可先在床上做一些比较简单的运动,如果这个过程中身体没有出现明显的问题,那么患者可以选择下地走动。在下地走动的过程中,一定要有家人搀扶和保护,这样能够避免一些不必要的损伤。刚开始运动的时候,不要做过于剧烈的运动,应当以是以运动为主。 5. 椎管内肿瘤怎么治疗?椎管内肿瘤主要治疗方式为手术治疗,利用手术将肿瘤完整切除干净,且还可以保护周围正常组织,治疗效果比较高效,且治疗比较彻底,治愈率相比其它治疗方式要高很多。对于椎管内肿瘤是建议越早治疗越好,在瘤体体积不大的情况下,其治疗会容易很多。 6. 椎管内肿瘤都有哪些?椎管内肿瘤又被称为脊髓肿瘤,而脊髓肿瘤又包含很多种,根据起源不同,可以分为发生于脊髓、脊膜、神经根、神经血管等,这些都被称为椎管内肿瘤。考虑每种肿瘤类型的不同,所以在后期的治疗过程中,也会采取不同治疗方案。因此,对于椎管内肿瘤患者来说,在治疗前,一定要先检查清楚其类型。 7. 椎管内肿瘤手术后会复发吗?椎管内肿瘤是否会复发,要根据肿瘤的性质以及手术的切除情况来分析。椎管内肿瘤如果产生异常的症状表现,一般需要通过手术的方法治疗。如果是良性的椎管内肿瘤,手术切除比较彻底,后期基本不会复发。如果肿瘤的体积偏大,与周围的组织紧密相连,手术没有完全切除,后期会有复发的可能。如果是恶性的椎管内肿瘤,由于会向周围组织浸润性生长,所以通过手术治疗之后,复发的概率会比较大。综上所述,椎管内肿瘤是否会复发,不能一概而论,要结合具体手术的治疗情况和椎管内肿瘤的性质来综合判断。 8. 椎管内肿瘤压迫神经会出现什么症状?椎管内肿瘤压迫神经的症状主要有以下两方面:第一,脊柱部位疼痛的症状,疼痛持续的时间比较长,一般无法自行缓解,甚至会有进行性加重的现象。第二,肢体皮肤麻木以及肌肉收缩无力的症状,同时会伴随性功能障碍以及大小便功能障碍的症状。如果椎管内肿瘤有压迫神经,会产生以上两方面的症状,需要尽早治疗,比如通过手术的方法切除肿瘤,解除局部神经受压的问题,缓解症状。术后可以应用营养神经的药物,促进神经功能的恢复,要防止产生后遗症,手术之后要注意定期复查,防止出现肿瘤复发的情况。 9. 椎管内肿瘤手术后会可能有什么并发症?椎管肿瘤术后的并发症主要有以下三方面:第一,通过手术切除椎管肿瘤之后,早期如果没有注意保持伤口的卫生清洁,容易出现感染的并发症。第二,如果手术切除椎管肿瘤时,有引起周围血管的损伤,容易产生出血的并发症,会有可能形成血肿,从而压迫周围脊髓神经。第三,神经功能障碍的并发症,因为椎管肿瘤通过手术切除会有可能引起脊髓神经牵拉,从而会引发神经功能障碍,会出现肢体运动和感觉功能障碍,以及大小便功能障碍。在椎管肿瘤术后,早期要注意护理,尽可能预防并发症。

蒋磊 副主任医师 上海长征医院 神经外科990人已读

蒋磊 副主任医师 上海长征医院 神经外科990人已读 - 引用 胸椎管内肿瘤

治疗前 突入胸腔的巨大胸椎管内外沟通性神经源性肿瘤,肿瘤直径约7cm大小,病病理为神经鞘瘤,采取后正中入路,完全切除肿瘤。 治疗中 手术采取后正中入路切口,完整切除胸椎管内外沟通性肿瘤,术后病理为神经鞘瘤。 治疗后 治疗后240天 术后患者完全康复,无任何神经功能障碍。

蒋磊 副主任医师 上海长征医院 神经外科396人已读

蒋磊 副主任医师 上海长征医院 神经外科396人已读 - 引用 良性脑膜瘤需要手术吗?

绝大部分良性脑膜瘤的患者是需要手术治疗的,如患者年纪较轻,一般情况良好,一旦脑膜瘤确诊后建议通过手术切除肿瘤,只有这样才能够彻底治愈。 如患者年纪较大,基础疾病较多,一般身体状况较差,且肿瘤较小,位于非功能区。短期内不会危及到患者的生命,也可以考虑暂时保守治疗,定期复查,是否需要手术治疗需要根据每个人的病情综合判断。 另外,对于颅底和海绵窦内肿瘤,手术风险比较高,也可采用其它治疗方案,比如行立体定向放射外科治疗,通过伽马刀治疗,控制肿瘤增长。

蒋磊 副主任医师 上海长征医院 神经外科378人已读 - 引用 垂体瘤手术后容易复发吗?

脑垂体瘤手术后有一定复发几率,特别是有侵袭性的垂体瘤,比如长入海绵窦,突破鞍膈孔长入鞍区的肿瘤。分泌激素的肿瘤例如生长激素性腺瘤,术后的复发率可以达到13%左右。泌乳性腺瘤,如果是大腺瘤术后复发率可以达到9%左右。垂体瘤术后的复发率,主要和手术过程当中是否切除彻底、是否呈侵袭性生长、是否呈多发性增生细胞有很大关系。 如果脑垂体瘤在手术的过程当中无法将肿瘤细胞完全切除,术后需要采取放疗,可以抑制残留的肿瘤细胞,减少术后的复发几率。还要定期前往医院随诊,可选择3个月或6复查一次,如果发现有复发的肿瘤还要及时给予处理。

蒋磊 副主任医师 上海长征医院 神经外科714人已读 - 引用 垂体瘤需要做些什么检查?

脑垂体瘤的诊断方法有以下几种: 1.体征表现。可出现视力下降、头痛、视野缺失、下丘脑综合征。 2.一般检查。检查视力、视野、测量体温等。 3.内分泌检查。如泌乳素、甲状腺激素、生长激素、皮质醇以及血浆促肾上腺皮质激素等。 4.CT扫描。常做冠状位平扫主要是了解蝶窦气化情况,如显示鞍底局部骨质受压下陷、变薄,有助于诊断垂体瘤。 5.MRI检查。是诊断垂体瘤的首选方式,可提供三维观察,垂体大腺瘤,垂体微腺瘤,垂体促中MRI表现出不同信号特征。

蒋磊 副主任医师 上海长征医院 神经外科519人已读 - 引用 脊髓星形细胞瘤是什么?

脊髓星形细胞瘤是脊髓内呈进行性生长的肿瘤,与室管膜瘤统称为脊髓胶质瘤。起病比较隐匿,病程进展比较缓慢,恶变的程度比较低,患者通常只会出现腰部或者其他部位的不适感,一般很难及时发现。 脊髓星形细胞瘤与正常脊髓间的边界并不是特别清晰,通过手术方式很难将肿瘤全部切除,而且切除后复发的可能性比较高。因此,临床上通常采取肿瘤大部分切除,术后需要配合放疗或者化疗,预防肿瘤进一步发展以及复发。

蒋磊 副主任医师 上海长征医院 神经外科717人已读 - 引用 关于垂体瘤你所要知道的

1 什么是垂体瘤?为什么会得垂体瘤? 垂体瘤是鞍区的良性肿瘤,在神经外科是一种很常见的疾病,主要是因为部分垂体细胞不断增生繁殖,并且没有办法像正常细胞一样凋亡,越积越多,形成团块儿样的组织。脑垂体瘤的发病原因目前并不清楚,但是有可能与基因突变、家族遗传、以及下丘脑调控激素紊乱有关。 2 垂体瘤会有什么症状? 患者可表现为头痛、头晕、视力下降、视野缺损,有些患者还会出现激素分泌异常,导致停经不孕、泌乳等症状。 3 垂体瘤一般要做什么检查? 通过头颅磁共振及激素水平检查,就可以明确诊断垂体瘤。 4 垂体瘤应该怎么治疗? 脑垂体瘤的治疗方法主要包括定期去医院随访观察、药物治疗、放射治疗以及手术切除治疗。 如果垂体瘤的体积相对较小,并没有造成内分泌功能紊乱,定期去医院随访观察即可,一般不用特殊治疗。但是如果是泌乳素腺垂体瘤,可以服用药物治疗,有助于控制肿瘤的生长,让肿瘤缩小,只不过需要长期口服药物。目前手术切除治疗的方法主要包括经鼻内镜手术微创垂体瘤切除及开颅垂体瘤切除两种类型,具体的手术方法需要去医院做相应的检查,明确脑垂体瘤的位置后,再确定。有症状的垂体瘤建议及时行手术治疗,切除肿瘤,改善症状,以免肿瘤逐渐增大,延误病情,导致症状加重。

蒋磊 副主任医师 上海长征医院 神经外科1514人已读 - 引用 脑膜瘤——善良的坏蛋

有一种肿瘤,它是中枢神经系统内常见的原发性肿瘤,占颅内原发肿瘤的1/5左右,平均高发年龄为45岁。它更青睐中年女性,通常为良性肿瘤。它就是肿瘤中“善良的坏蛋”——脑膜瘤。 脑膜瘤起源于蛛网膜颗粒细胞,瘤体坐于硬膜上,底部与硬膜紧密粘连,它常呈球块状、盘形或哑铃形。最常见部位为矢状窦旁、大脑凸面、蝶骨嵴和鞍结节。其他包括嗅沟、大脑镰、岩骨、天幕、后颅窝、脑室等。 脑膜瘤大多为良性肿瘤,生长缓慢,病程较长。症状依肿瘤大小、部位、生长速度不同而不同。早期常无明显症状、体征,当出现头痛、呕吐、视乳头水肿等颅高压症状时,常提示脑膜瘤体积已较大或生长迅速,瘤周出现反应性血管源性水肿。因肿瘤对脑组织或颅神经的压迫部位不同出现局灶症状各异,具有一定的定位诊断意义。 压迫前额叶的脑膜瘤 可出现人格分裂、性格改变等精神症状;压迫海绵窦的脑膜瘤可累及眼动、三叉神经,导致眼球运动障碍和面部感觉异常; 压迫视神经的脑膜瘤 表现为无痛性进行性视力丧失、突眼、视乳头水肿、视野缺损等特征性症状;压迫中央区的脑膜瘤,可出现抽搐、一侧肢体无力或麻木;压迫脑干、面听及后组颅神经的脑膜瘤,可出现行走不稳、听力下降、饮水呛咳、声音嘶哑等症状。 巨大脑膜瘤 可突发剧烈头痛、呕吐、昏迷、瞳孔改变等脑疝危象。 WHO分类方案将脑膜瘤分为3级: Ⅰ级良性、Ⅱ级非典型性及Ⅲ级间变性/恶性。 #约90%的脑膜瘤属Ⅰ级包括脑膜内皮细胞型、纤维型、过渡型、砂粒体型、血管瘤型、微囊型、分泌型、淋巴细胞丰富型及化生型,病理上具有多形性,偶见核分裂象。 Ⅱ级 主要包括脊索样型、透明细胞型、非典型性 Ⅲ级 包括乳头型、横纹肌样型、间变性3型脑膜瘤生存率及复发率与分级有关, Ⅰ级脑膜瘤 5年生存率约92%, Ⅱ级脑膜瘤 5 年生存率约78%, Ⅲ级脑膜瘤 5 年生存率约37.7%。手术切除后 Ⅰ级脑膜瘤 复发率7%~25%, Ⅱ级脑膜瘤 复发率29%~52%, Ⅲ级脑膜瘤 复发率50%~94%。肿瘤坏死或灶性坏死、出现有丝分裂象,被认为是脑膜瘤易复发的指标。多数脑膜瘤由于发现时体积较大,又具有典型的影像学表现,诊断并不困难。 MRI,是对脑膜瘤最具诊断价值的影像学手段,可以清晰显示脑膜瘤作为颅内最常见脑外肿瘤的特征:宽基底附着于硬脑膜表面、特征性的“鼠尾征”、与脑组织之间常有蛛网膜间隙。 典型脑膜瘤 在T1加权像上呈等信号,T2加权像上呈高信号,增强后不均匀强化。CT作为对MRI的补充,在发现脑膜瘤钙化、相邻颅骨反应性增生、破坏或侵蚀方面有独特价值。 脑膜瘤的治疗应遵循个性化原则,依据肿瘤分级、大小、部位、生长速度、年龄和一般情况综合决策。对于意外发现、无症状的脑膜瘤,采取观察是第一选择。第一次复查间隔3个月,然后每年复查一次。对于生长或有症状的脑膜瘤,手术切除是首选。对于高龄、不能耐受手术、部位特殊、手术风险大的小(直径<3cm )脑膜瘤,放射外科(如伽马刀、射波刀)可以作为替代方案。 WHOI级脑膜瘤 全切除后不需要放疗,定期随访,每年复查一次MRI,5年后可延长复查间隔时间;有残留可以观察,也可以放射外科或分割放射治疗。 WHOII级脑膜瘤 全切除后可以观察,或分割放射治疗预防复发;有残留建议行分割放射治疗。由于复发风险增加,随访间隔应为6个月,5年后,建议间隔1年。 WHOIII级脑膜瘤 生长迅速,早期复发,有全身转移的风险,具有特殊的分子病理特征。如果可行,建议根治性手术,然后行分割放疗或联合药物试验性治疗。 手术切除 是脑膜瘤治疗最有效的方法。随着显微外科和颅底技术的发展,脑膜瘤的手术效果不断提高,使大多数病人得以治愈。 手术原则 遵循安全前提下最大程度切除。术中切除程度是防止肿瘤复发的最重要因素。肉眼全切除后复发率为11%-15%,未全切除肿瘤5年复发率为37%-85%。 放射治疗 作为控制肿瘤生长、降低术后复发明确有效的治疗手段,已得到国内外众多学者认可。放射治疗分为放射外科和分割放射治疗。对于需要手术而风险大的、因生长位置无法全切,或WHO分级为II-III级的脑膜瘤,建议选择合适的放射治疗以控制肿瘤生长、降低复发率。脑膜瘤多属生长缓慢的良性肿瘤,对放射线敏感性低,因此放射治疗的目的不是快速消灭瘤体,而是使瘤细胞接受一定的放射剂量,使其增殖能力下降从而控制或阻止其进展。 脑膜瘤病人的预后,与肿瘤分级、部位、大小,有无全切及病人状况有关。大部分脑膜瘤患者,均可获得良好的预后,良性脑膜瘤全切除后,10年生存率超过90%。

吕立权 副主任医师 上海长征医院 神经外科624人已读 - 引用 颈椎椎管内脊膜瘤碰撞瘤一例(罕见病例报道)

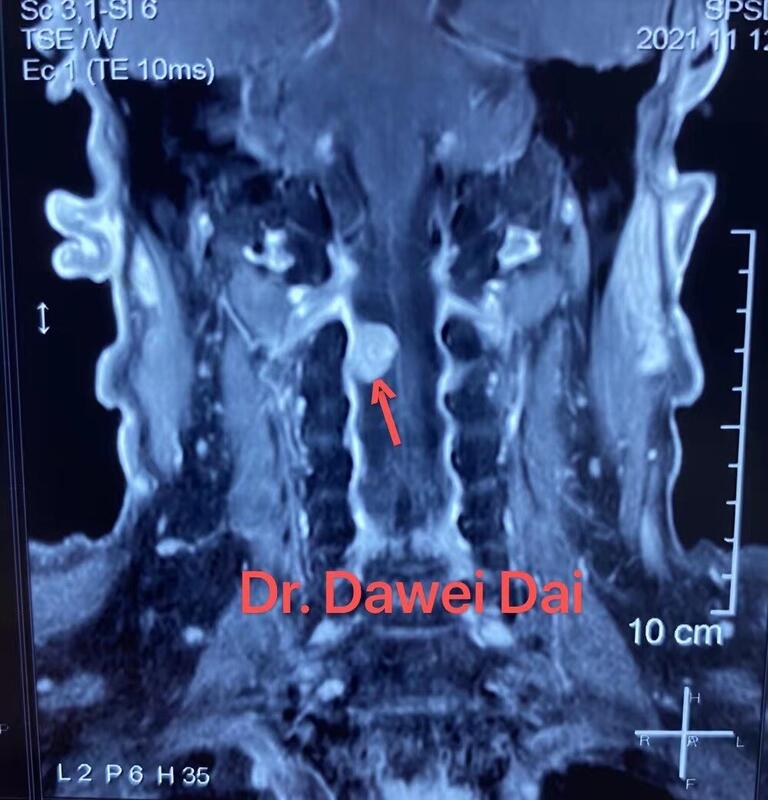

近年来神经外科戴大伟教授团队手术的脊柱、椎管、脊髓肿瘤病例日益增多,大量患者病种丰富,除了日常手术大量常规肿瘤(神经鞘瘤、脊膜瘤、室管膜瘤、脊髓星形细胞瘤、脊柱转移瘤、骨巨细胞瘤等)外,团队近日手术全切了一例颈椎椎管内脊膜瘤碰撞瘤一例(脊膜瘤+肺小细胞癌),相对罕见,患者术前表现为脖子痛和右上肢麻木。术后颈椎恢复较好,根据肺癌病理分型及基因分型,呼吸科及肿瘤科进一步靶向治疗。术前增强MR冠状位,肿瘤位于颈段脊髓右侧(C2)术前增强MR轴位,肿瘤位于颈段脊髓右前方,压迫脊髓手术全切肿瘤术后病理证实碰撞瘤(脊膜瘤+肺小细胞癌)那什么是碰撞瘤呢?碰撞瘤(collisiontumor):是指由两个独立的原发肿瘤相互碰撞或相互浸润而形成的肿瘤,即两种不同的肿瘤同时发生在同一部位。这一例患者,就是原先考虑是脊膜瘤可能性大,手术完整切下来一颗肿瘤,病理化验证实有两种肿瘤成分,且这两种肿瘤细胞属于不同来源,为两种独立的肿瘤,相互浸润。

戴大伟 副主任医师 上海交通大学医学院附属仁济医院(东院) 神经外科987人已读

戴大伟 副主任医师 上海交通大学医学院附属仁济医院(东院) 神经外科987人已读