纪冬梅医生的科普号

- 精选 线粒体遗传病的妈妈能拥有健康宝宝吗? -生育咨询门诊开诊

发生在卵子中的线粒体DNA突变可引起母系家族性疾病,会引起严重的多系统性损害,通常在婴幼儿期发病,可引起线粒体肌病、线粒体脑肌病、眼部疾病、 感音性神经性耳聋、心肌和心脏传导功能障碍、遗传性共济失调等。研究数据显示全球每200名婴儿中,就有一人会受到母亲线粒体基因影响,每5000名婴儿中便有一名因母亲线粒体基因缺陷患上严重疾病。目前尚无有效的治疗方法,死亡率高。此类疾病仅由母亲传递给子代,但是无法预测每个孩子患病的概率,因此携带致病线粒体DNA女性患者面临巨大的生育难题。常见的母源性线粒体遗传病即遗传性线粒体DNA病包括:线粒体脑病-乳酸血症-卒中样发作综合征(mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes,MELAS),亚急性坏死性脑脊髓病(又称LEIGH综合征),Leber遗传性视神经病(leber hereditary optic neuropathy LHON),肌阵挛性癫痫和破碎红纤维病(myoclonnus epilepsy and ragged-red fibers,MERRF)等。儿童期较常见的线粒体病综合征随着基因检测及生物技术的快速进步,越来越多的线粒体遗传病得以明确诊断,辅助生殖技术与遗传技术的全面发展为线粒体遗传病患者生育健康的宝宝带来希望。目前,有以下几种方法有望帮助线粒体遗传病的女性获得健康宝宝:植入前遗传学诊断技术(PGD)产前诊断技术使用捐赠卵子线粒体捐赠技术学科实力安医大一附院妇产科拥有国家首批准入的生殖医学中心和安徽省开展最早的产前诊断中心,能全面开展包括IVF,ICSI,PGD以及卵子捐赠在内所有的辅助生殖技术,以及羊水穿刺、无创产筛等。生殖中心在全国率先开展建立在核移植基础上的线粒体捐赠技术临床研究,与复旦大学、美国俄勒冈健康与科学大学、美国辛辛那提儿童医院建立密切合作关系,该研究获得3项国家自然科学基金与2项省级项目资助。该特色专病门诊每周一下午由纪冬梅医师在安医一附院高新院区门诊坐诊,可为有生育要求的线粒体遗传病患者提供个体化的生育咨询以及线粒体患者的生殖健康保护,助您获得健康宝宝!

纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心6503人已读 - 精选 线粒体疾病的临床诊断与辅助检查纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心1920人已读

- 精选 线粒体遗传病患者的希望!进一步咨询可留言

近日,国际顶级学术期刊《细胞》(CELL,2013年影响因子为31.957)发表《极体基因组移植阻断遗传性线粒体疾病向子代遗传》(Polar Body Genome Transfer for Preventing the Transmission of Inherited Mitochondrial Diseases)学术论文,该论文展现了遗传性线粒体疾病治疗研究方面取得的突破性进展。此成果是我校曹云霞团队与复旦大学医学神经生物学国家重点实验室、复旦大学附属华山医院神经外科、复旦大学脑科学研究院、基础医学院等单位科学家经过多年的潜心研究而得出的。据介绍,我校生殖医学中心曹云霞教授的博士生纪冬梅为论文共同第一作者,曹云霞教授为共同资深作者。这是我校首次以共同第一作者和共同资深作者在该杂志上发表研究成果。 据专家介绍,发生在卵子中的线粒体突变可能引起母系家族性疾病,通过遗传会给家庭带来痛苦和不幸。这项研究,有望能主动甚至彻底地预防线粒体母源性遗传疾病的发生。曹云霞教授表示,未来我校将进一步加强与复旦大学在这方面的合作,进行临床前研究,为这类“绝症”的患者提供有效干预,为根治线粒体疾病奠定技术、安全以及伦理、证据等方面的基础。 据悉,我校生殖医学中心创立于1998年,2000年10月诞生了安徽省首例“试管婴儿”,开展了体外受精与胚胎移植、单精子卵泡浆内注射技术、冻融胚胎移植技术、卵子赠送技术、卵子冷冻技术和未成熟卵体外培养技术以及种植前遗传学诊断技术等,各项技术均达到了省内领先、国内先进水平,其中IVM技术和卵子冷冻技术达到国内领先、国际先进水平,种植前遗传学诊断技术是全国20个获得准入的中心之一,也是我省唯一一家获准能开展此技术的中心。此次与复旦大学合作开展的遗传性线粒体疾病治疗研究成果在《细胞》杂志的发表,是我校重大原创成果首次发表在四大名刊《科学》《自然》《细胞》《美国科学院院刊》(SCIENCE、NATURE、CELL和PNAS)上,不仅进一步拓展了我校重大原创性科技成果的学科布局,也更有力推动了国内相关领域研究的发展。 链接:原文检索: Tian Wang, Hongying Sha, Dongmei Ji, Helen L. Zhang, Dawei Chen, Yunxia Cao, Jianhong Zhu. Polar Body Genome Transfer for Preventing the Transmission of Inherited Mitochondrial Diseases. Cell, 19 June 2014; DOI:10.1016/j.cell.2014.04.042

纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心2125人已读 - 精选 安徽医科大学第一附属医院生殖中心试管婴儿前常规准备

本中心试管婴儿常规准备女方男方阴道B超:子宫、卵巢、输卵管、盆腔精液常规+染色+免疫学性激素(FSH、LH、PRL、E2、 P、T、A2)(月经来血第2-3天抽血)免疫十项(乙肝两对半+丙肝、艾滋、梅毒、血型)子宫输卵管造影(月经干净3-5天,不同房)或宫腹腔镜报告必要时查染色体、Y染色体微缺失血常规,血型(ABO+Rh)尿常规,白带常规及阴道分泌物STD免疫十项(乙肝两对半+丙肝、艾滋、梅毒)肝肾功能(空腹抽血)心电图胸片凝血全套必要时查CA125、染色体还需要携带夫妇双方身份证、生育证明。以上检查中血型和染色体检查终身有效,其余检查半年有效。生育证明一年有效。

纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心1.4万人已读 - 公告 线粒体基因突变女性生育意愿调查问卷

您好,我们是安徽医科大学第一附属医院生殖中心线粒体遗传病研究团队,为调查线粒体遗传病患者的生育意愿与心理状况,我们设计了本问卷。本问卷为匿名填写,调查所得所有数据仅供研究使用,我们将严格保密,感谢您的支持与配合。

纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心632人已读

纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心632人已读 - 媒体报道 全国首例三代试管线粒体宝宝诞生!我校曹云霞教授团队应用PGT-MT技术助线粒体遗传病患者产下健康男婴

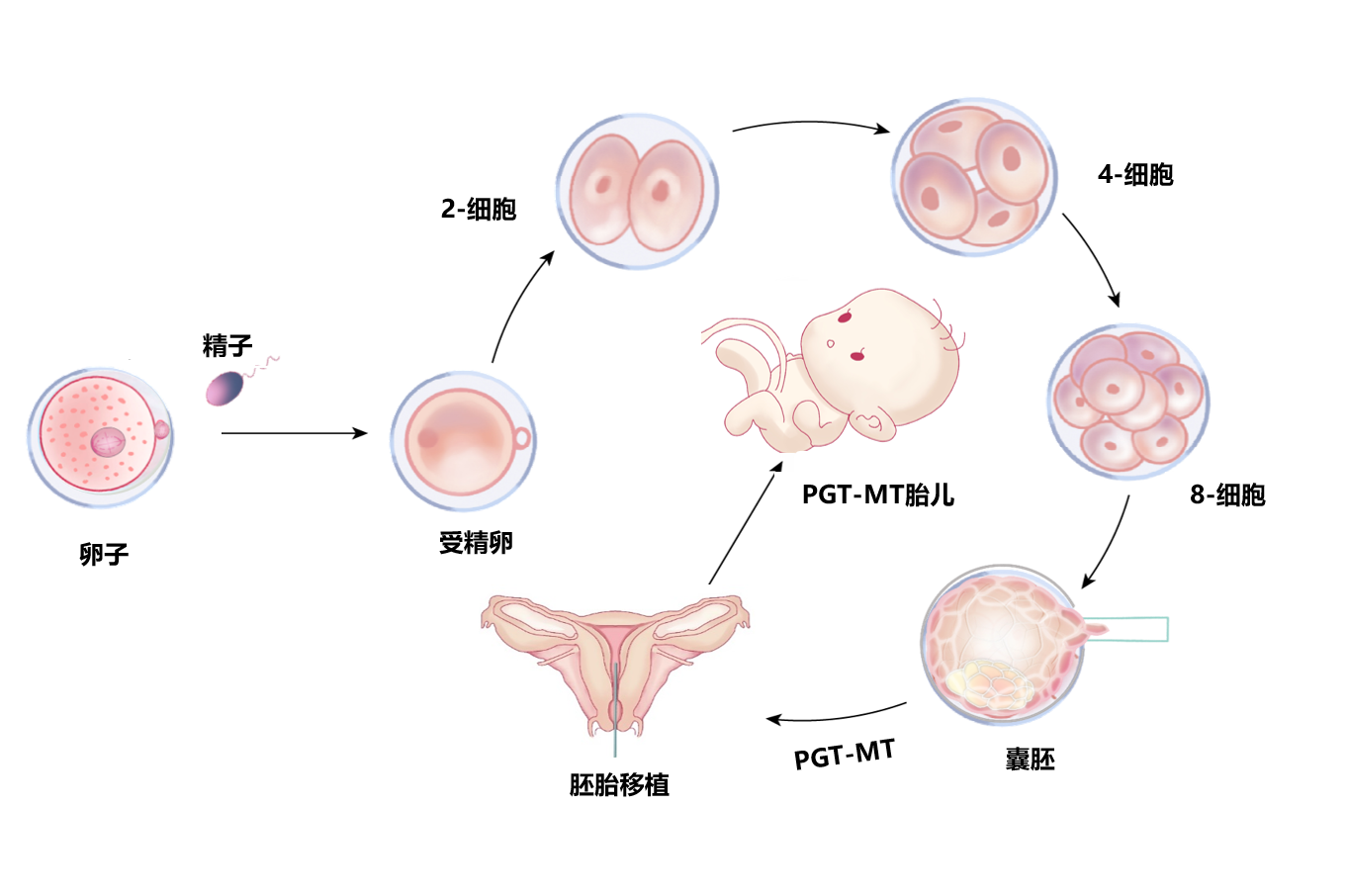

12月5日上午9时,随着一声响亮的啼哭,一名具有非凡意义的男婴在江西出生。这是我校第一附属医院生殖医学中心曹云霞教授团队应用胚胎植入前遗传学检测-线粒体DNA检测(PreimplantationGeneticTestingformtDNADisease)(以下简称“PGT-MT”)技术,让线粒体DNA突变携带者患者产下的健康婴儿,在全国尚属首例。 线粒体是广泛存在于真核细胞细胞质的细胞器,是氧化磷酸化的场所,为细胞的能量工厂。线粒体是唯一含有遗传物质的细胞器,即线粒体DNAmtDNA)。mtDNA容易发生突变,发生线粒体遗传病,并通过母亲的卵母细胞传给后代。且遗传性线粒体疾病目前无有效治疗方法,致死率极高,对家庭来说是一种灾难性疾病。mtDNA8993点突变所导致的线粒体遗传病会导致ATP合酶功能受损从而引起一系列的早发性神经退行性综合征,重者表现为亚急性坏死性脑病,早期死亡率极高。由于线粒体DNA遗传无规律可循、致病机制复杂,且没有机构提供单细胞mtDNA检测服务,国内目前少有生殖中心开展针对线粒体遗传病的辅助生殖技术。位于江西的小王(化名)夫妇本已自然生育了一个女儿和一个儿子。然而,就是这样令人羡慕的四口之家却在2021年遭受了疾病的重创:4岁的儿子在发热3天后出现寒颤、局部肌肉抽搐、意识障碍等症状,在随后的基因检测结果发现患儿体内检测到m.8993T>G突变,比例高达99.90%,而患儿母亲和姐姐体内分别检测到了23.85%和60.50%的突变。虽然明确了病因,但是线粒体遗传病没有特效药物,患儿在ICU救治半年后离开人世。夫妇辗转全国多家大医院,均未能获得生育帮助。通过多方打听,他们了解到安徽医科大学第一附属医院曹云霞教授团队于2018年在国内率先开设了线粒体遗传病生育咨询专病门诊,有望通过辅助生殖技术帮助他们获得健康子代。经过充分沟通交流、知情同意与术前准备,曹云霞教授线粒体团队为患者制定了合理的方案,并利用团队自主研发的新技术对所获胚胎进行了PGT-MT检测。令人振奋的是,有1枚囊胚中m.8993T>G突变为“零”。2022年3月20日,小王夫妇选择移植这枚“零”异质性的囊胚,妻子顺利获得临床妊娠。2022年7月18日,孕19+5周的宝妈再次长途跋涉来到安医大一附院行羊水穿刺术,经检测羊水细胞不含有m.8993T>G突变,此时的“零突变”为宝宝的安全提供了双重保障。12月5日,该位线粒体DNA突变携带者于孕39+5周顺利分娩一男婴,研究团队再次对新生儿的脐带血、脐带和胎盘组织进行检测,均表现为“零突变”。这一突破填补了国内PGT-MT的空白,也代表着未来线粒体DNA突变携带者健康生育的希望。曹云霞教授带领以纪冬梅副教授为组长的研究团队从2012年开展线粒体遗传病阻断研究,联合合肥海关技术中心副研究员宗凯课题组自主研发新型mtDNA检测平台,获得了一系列研究项目和科研成果。全国首例PGT-MT“零突变”健康宝宝的诞生,是对该团队十年如一日默默努力的最好褒奖,也为正在等待的线粒体遗传病妈妈们带来了勇气和信心。此次突破也意味着我国在线粒体遗传病的干预窗口已经从自然妊娠后被动检测的产前诊断提升到了孕前的胚胎植入前遗传学诊断,对更好开展优生优育工作、推进健康中国建设。研究团队将秉承“每一个罕见的线粒体遗传病家庭都不会被遗忘”的理念,牢记服务健康中国的使命,继续努力帮助更多线粒体遗传病家庭获得健康子代。原文链接-https://www.ahmu.edu.cn/2022/1214/c4325a131220/page.htm

纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心332人已读

纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心332人已读 - 论文精选 线粒体异常与卵巢功能不全的相关性研究纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心38人已读

- 论文精选 线粒体 DNA 1555 A > G 导致遗传性耳聋的临床特征及生殖干预研究进展纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心101人已读

- 论文精选 生殖遗传技术预防线粒体遗传病的研究进展纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心171人已读

- 医学科普 科普报告~可以线上直接交流

纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心163人已读

纪冬梅 主任医师 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学中心163人已读