张希诺医生的科普号

- 精选 骨质疏松的那点事

直播时间:2021年02月05日19:28主讲人:张希诺主治医师首都医科大学附属北京朝阳医院骨科

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科936人已读

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科936人已读 - 医学科普 颈椎病预防与康复训练张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科483人已读

- 引用 为什么医生看病要看片子,不看报告单?

医院看病如何准备影像学资料张西峰 黄哲元在我的好大夫门户网站以及门诊就诊的患者中,有不少患者就诊时只拿一份做CT或者核磁共振检查后的报告单过来,要求我做出明确诊断以及手术的安排。当我问及他们的影像片时,他们诧异的表示,“不是有报告单了,为什么还要片子呢?”这里需要我跟大家解释一下,患者做完CT和磁共振后的影像片和影像科提供的报告单它们各自的功能和区别。影像片是X线、CT或者核磁共振以及其他检查方式的最原始记录——“原始照片”,它反映的是患者检查部位的具体形态和病理解剖特点。影像科报告单则是影像科医生对这些“原始照片”的文字解读、文字报告,并得出一个“影像诊断”。这个影像诊断并非等同于“临床诊断”,做出临床诊断的任务是由临床医生结合病人的体征及疾病发展的程度,然后再结合影像学片子来完成的。一个经验丰富的临床医生在接诊患者的过程中,第一是要做出准确的临床诊断,告诉病人“你得了什么病”;第二是要提出精准的治疗方案,告诉病人“你该如何治疗”。影像科报告单可以给临床医生提供一个直接影像描述的概貌,来作为临床诊断的参考。有时还是某些地方报销的凭证。患者不免要问,这样重要的影像报告,为什么主治大夫不看哪?其主要原因是出报告是一个相对主观的过程,同一个片子,由不同的影像科医生来看,所得出的报告不一定会完全相同。这就是所谓的“闻名不如见面”,比如几个媒人分别给一男方家提亲,描述同一个的女孩子的美貌,可能男方家还是难以想象出女孩准确的长相。这时如果直接给男方家一张女孩照片,那就马上心里有数了。正因为如此,临床医生要得出准确的诊断以及精准的治疗方案,必须以准确全面的影像学照片资料为准绳。病人提供的资料越全面越准确,越能有效提高医生诊断的准确率,进而为病人提出更精准的治疗方案。患者可以得到事半功倍的效果,这就不是一张简单的报告单可以做到的了。我们常说骨科医生分三个层次,第一个层次只看报告不看片子,这个是还在入门阶段;第二个层次是看完片子再看看报告,印证自己的想法,这算是入门了;第三个层次就是根据病人症状仅仅看片子就足够了,因为报告单已经无法为医生提供更多的信息了。一个高明的外科医生都应该处于第三个阶段,通过阅读影像片,他会根据阅读影像片的经验精准的寻找到患者最佳的手术部位和手术要点,并确定实施精细的手术方案。这时,如果仅仅拿一纸影像报告单给医生,反而会因为报告单的主观性而产生误导。大家回想一下,你看到过只拿影像学报告单就决定做手术的医生吗?当您知道事情的原委后,你还会拿着报告单找医生看病做手术吗?为什么这点小事情,还要专门开一个帖子告诉大家?原因是有的患者千里迢迢跑到北京,就拿着一张报告单,你问他:你的片子哪?他一头雾水,不是有报告单吗?还要片子干什么?让医生无可施从。不但耽误你自己的时间,而且也耽误医生的时间。还有一项注意事项就是影像学资料不可强光照射,特别是白色塑料袋保存的资料。这些资料一定放在避光的地方,比如汽车的后备箱等。北京附近的患者,到北京很方便。带着前一天完成的资料焦急地到了医院,顺手拿上放在汽车后座的资料袋,准备第二天接受日间手术。递给医生一看,所有的影像学资料在强烈的太阳光照射下,全部变成一张张黑胶片,完全无法判断椎间盘的突出部位和严重程度。只能再次回原来的医院重新打印,或者重新完善检查,纯属于劳民伤财。因此,在平时的门诊工作和好大夫网页我都要求大家提供原始、清楚的影像学片子。患病严重者,还要求核磁、CT、X光片齐全,以便节约医生和自己的时间。如果预期要接受手术治疗的患者,这些影像学资料必须是最近或者1月之内病情没有发生变化时的资料。找医生看病前这些工作您务必要做好,准备好了吗,朋友?本文系张西峰医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

张西峰 主任医师 医生集团-北京 北京爱育华医院 微创脊柱中心6.1万人已读 - 引用 骨代谢生化指标的临床意义(一)

骨代谢生化指标的临床意义及应用解惑(上)2016年中国60岁以上的老年人骨质疏松患病率为36%,其中男性为23%,女性为49%,女性一生发生骨质疏松性骨折的危险性(40%)高于乳腺癌、子宫内膜癌和卵巢癌的总和;男性一生发生骨质疏松性骨折的危险性(13%)高于前列腺癌。如此高的患病率以及并发症,这说明骨质疏松已成为我国面临的重要公共卫生问题。骨代谢生化指标分类:骨代谢生化指标:钙磷代谢调节指标(PTH、 CT、25-(OH)2D3、1,25-(OH)2D3、Ca、P)骨吸收标志物(TRACP、CTX、NTX、Pyr、U-CTX、U-NTX、空腹2h尿 Ca/Cr)骨形成标志物:(ALP、BALP、BGP、PINP、PICP、OPG)骨代谢生化指标生理功能及临床意义1.骨代谢调节指标:表1 钙磷等代谢调节指标作用表2 钙磷等代谢调节指标正常参考范围2.骨吸收标志物( bone resorption markers):2.1抗酒石酸酸性磷酸酶( tartra-resistant acid phosphatase,TRACP):抗酒石酸酸性磷酸酶是酸性磷酸酶6种同工酶中一种,在肺泡巨噬细胞和破骨细胞中含量丰富。TRACP增高见于原发性甲状旁腺功能亢进症、慢性肾功能不全、畸形性骨炎、肿瘤骨转移、高转换型骨质疏松( 绝经后骨质疏松) 、糖尿病等; TRACP降低见于甲状腺功能减退症。2.2I型胶原羧基末端肽( Type I collagen carboxy-terminal peptide,CTX):I型胶原占骨有机质的90% 以上,并主要在骨中合成。骨更新时,I型胶原被降解,短肽片段进入血液,CTX 是使用最为广泛的胶原降解标志物。CTX水平反映了破骨细胞骨吸收活性,CTX 是以破骨细胞活性显著增强为特点的代谢性骨病的有效标志物,骨质疏松症、变形性骨炎( Paget’s 病) 、多发性骨髓瘤和肿瘤骨转移等CTX 水平升高。临床应用于抗骨吸收药物治疗的评价,雌激素、雌激素受体调节剂的治疗及二膦酸盐类药物治疗的监测。2.3尿吡啶啉( pyridinoline,Pyr)尿脱氧吡啶啉( deoxypyridinoline,D-Pyr):Pyr与D-Pyr是I型胶原分子之间构成胶原纤维的交联物,由成熟胶原降解而来,骨吸收胶原后,Pyr和DPyr变成降解产物释放入血液循环,是NTX 和CTX的终末代谢产物,是目前最有价值的骨吸收指标之一。肿瘤患者、系统性红斑狼疮(SLE)、原发性甲状旁腺功能亢进症尿中的Pyr 和D-Pyr 均高于正常人群,Pyr和D-Pyr有可能是晚期肿瘤的一个敏感指标。糖尿病患者Pyr和D-Pyr降低,可能是羟赖氨酰氧化酶活性降低或酶抵抗性增高的原因。表3. 骨吸收标志物正常参考值3骨形成标志物( bone formation markers):3.1骨特异性碱性磷酸酶( Bone specific alkaline phosphatase,BALP):BALP是成骨细胞的一种细胞外酶,糖蛋白。有利于成骨,是成骨细胞成熟和具有活性的标志。高转换的代谢性骨病均可有ALP 和BALP 的增高,如Paget’s 病、原发和继发性甲状旁腺功能亢进、甲状腺功能亢进、高转换型骨质疏松症及佝偻病和软骨病、骨转移癌等。应用二膦酸盐类药物治疗骨质疏松可以使骨特异性碱性磷酸酶下降。而这种下降往往在骨密度增加之前,所以BALP 是骨质疏松治疗疗效评价重要指标。3.2骨钙素( Osteocalcin,OC):骨钙素是骨组织内非胶原蛋白的主要成分,维持骨的矿化速度,是成骨细胞的功能敏感标志,OC是骨基质矿化的必需物质。OC升高,见于儿童生长期、成骨不全、肾功能不全、骨折、变形性骨炎、肿瘤骨转移、低磷血症、甲亢、高转换骨质疏松症等。OC降低,见于甲减、肾上腺皮质功能亢进症、长期使用糖皮质激素、甲状旁腺功能减退症、肝病、糖尿病患者及孕妇等。抗骨吸收药物可使OC水平下降,刺激骨形成治疗则使OC水平上升。血清骨钙素水平与年龄呈明显负相关,但女性在绝经后骨转换增快,OC再度升高,进入老年后OC逐渐下降。单独使用OC 或者联合使用BMD测量,能更好的判断骨丢失率,间接预测骨折的发生情况。3.3I型前胶原羧基末端肽( Type I procollagen carboxyl-terminal peptide,PICP):I型前胶原氨基末端肽PINP :90%骨基质是由I 型胶原组成,是矿化骨中惟一的胶原类型,其合成与分解的代谢产物可间接反映骨转换的状况。其血液中的含量主要反映I 型胶原的合成速率和骨转换的情况,是新骨形成的特异性的敏感指标。骨代谢疾病、肾功能不全患者血清总P1NP 升高。儿童发育期、妊娠晚期、骨肿瘤、骨转移、畸形性骨炎、酒精性肝炎、绝经后妇女、肺纤维化、严重肝损害等血清PICP 升高。在众多骨代谢指标中,PICP、PINP 在预测OP的发生、评价骨量、监测抗OP 疗效等都有较高的特性和敏感性,PINP 表现得尤为明显,且不受激素影响,在临床研究和应用中有着重要的意义。3.4骨保护素( Osteoprotegerin,OPG):OPG主要作用是可抑制破骨细胞( osteoclast,OC) 发生,并促进成熟破骨细胞的凋亡。类风湿性关节炎(RA) 血清OPG水平明显增高。强直性脊柱炎(AS)血清OPG水平增高,是机体对抗过度骨吸收的保护性反应。骨硬化症是OC形成和骨吸收减弱为特征的多基因遗传性疾病,与OPG和/或RANKL 有关。肿瘤转移溶骨性破坏OPG 表达明显降低。前列腺癌患者OPG 水平明显高于前列腺增生患者。肺癌患者血清OPG水平显著升高,肺癌骨转移组高于肺癌骨未转移组。OPG可在内皮细胞、平滑肌细胞产生,通过自分泌和旁分泌作用,提高内皮细胞活性,预防炎症细胞因子对血管的损害。糖尿病患者OPG水平反应性增加。OPG随年龄递增,骨吸收增强后机体代偿性分泌,且低OPG水平具有更高的骨折危险性绝经后女性血清OPG水平随着年龄增加而升高,推测雌激素缺乏时破骨细胞功能活跃,机体为代偿骨吸收,骨形成增加,最终OPG升高。表4. 骨形成标志物正常参考值

王善金 主任医师 上海市东方医院 脊柱外科3万人已读 - 引用 我骨质疏松医生抽我好几管血有必要吗?

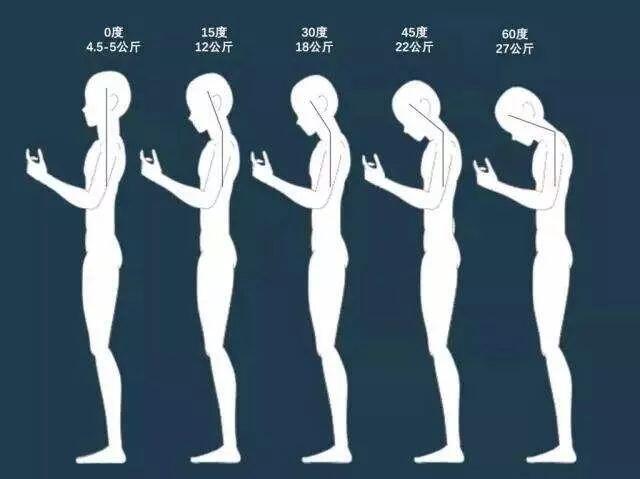

1. 区分骨质疏松的类型 例如,反映骨吸收的标志物(如 BGP、CTX)明显升高,说明骨转换率快,常见于继发性骨质疏松(如「甲旁亢」、骨肿瘤等)及绝经后骨质疏松(即「原发Ⅰ型骨质疏松」);反映骨形成的标志物明显降低,说明骨转换率慢,常见于老年性骨质疏松(原发Ⅱ型骨质疏松)。 2. 预测骨丢失和骨折风险 骨代谢标志物水平越高,说明患者骨折风险越大。 3. 用于评估骨质疏松的病情转归。 4. 用于指导抗骨松治疗的药物选择 骨代谢标志物升高,表示 「骨转化」能力增强,宜选择「抑制破骨细胞药物」,如双膦酸盐等;骨代谢标志物降低,表示骨转化能力降低,宜选择「促进成骨细胞药物」,如特立帕肽注射液等。 5. 用于评估抗骨松药物的疗效 「 骨代谢标志物 」能够比「骨密度(BMD)」 更快地反映抗骨质疏松药物的治疗效果,因为骨密度(BMD)测定骨量变化较慢,需半年甚至一年,而且变化数值很小不便于评估,而「骨代谢标志物」变化快,2 ~ 3 个月就可以反映治疗效果,对提高患者治疗依从性有很大的帮助 。 需要指出的是,骨代谢标志物水平只能反映骨质丢失快慢,并不能作为骨质疏松症的诊断依据。要诊断骨质疏松,仍需依靠脆性骨折史和双能 X 线吸收检测法(DXA)测定的骨密度。

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科497人已读 - 医学科普 骨代谢标记物—骨质疏松的警示灯

骨代谢指标主要包括:25-羟基维生素 D、1 型前胶原氨基端前肽(P1NP)、1 型胶原羧基末端肽(CTX)、血清骨钙素(BGP)、降钙素(CT)、甲状旁腺素(PTH)等等。 1. 25-羟基维生素 D 人体维生素 D 的来源有二:一是日光照射后由皮肤合成,二是通过食物(牛奶、鸡蛋、鱼肝油等)补充。维生素 D 可以促进钙的吸收及骨质钙化。 测定 25-羟基维生素 D 可以了解机体是否缺乏维生素 D。血清 25(OH)D 在 50 ~ 70 ng/mL 为最佳,血清 25(OH)D 在 30 ~ 50 ng/mL 为维生素 D 不足,血清 25(OH)D <30 ng/mL 为维生素 D 缺乏,在 10 ng/mL 以下为重度维生素 D 缺乏。 2. 甲状旁腺素(PTH) 是由甲状旁腺主细胞分泌的一种钙调节激素,其主要作用是增强破骨细胞的数量及活性,促进肾小管及肠道对钙的回吸收,升高血钙。 如果患者甲状旁腺素(PTH)明显升高,需进一步检查是否为甲状旁腺亢进引起的继发性骨质疏松症。 3. 降钙素(CT) 是由甲状腺滤泡旁细胞(C 细胞)合成、分泌的一种肽类激素,其作用正好与 PTH 相反,其主要作用是抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,此外,它还可抑制肾小管及肠道对钙、磷的回吸收。 4. 骨钙素(BGP) 由成骨细胞合成并分泌,并参与骨矿化过程,骨钙素水平可反映成骨细胞活性及骨形成情况,骨更新速度越快,骨钙素水平越高,反之降低。这个指标常被用于判断骨转化率的高低,指导骨质疏松临床用药。 5. 1 型前胶原氨基端前肽(P1NP) P1NP 是成骨细胞合成 1 型胶原过程中的产物,是反映骨形成的一项指标,P1NP 升高提示成骨活性增强,「 生理性增高 」 可见于儿童发育期、妊娠最后 3 个月,「 病理性增高 」 可见于原发性或转移性骨肿瘤、Paget 骨病(畸形性骨炎)等。 注:P1NP 经肝代谢,故其水平受到肝功能的影响。 6. 1 型胶原羧基末端肽(CTX) CTX 是破骨细胞分解 1 型胶原后的产物,是反映骨吸收的一项指标,CTX 增高提示骨吸收活性增加,可见于原发性甲旁亢、绝经后骨质疏松症、Paget 骨病(畸形性骨炎)、骨肿瘤、骨质软化症、肾性骨营养不良、成骨不全等等。 在有些医生看来,骨质疏松患者的骨吸收标志物(如 CTX)和骨形成标志物(如 P1NP)的变化趋势应该是相反的,即 「 骨吸收标志物 」 应该升高,而 「 骨形成标志物 」 应该下降,这种看法其实是错误的。 这是因为,骨吸收和骨形成是一个动态的偶联过程,骨吸收加快必然伴随着骨形成加快,因此,老年骨质疏松患者不同骨转换标志物的变化往往是一致的,要么都增高(如绝经后骨质疏松),要么都正常(如老年性骨质疏松)。

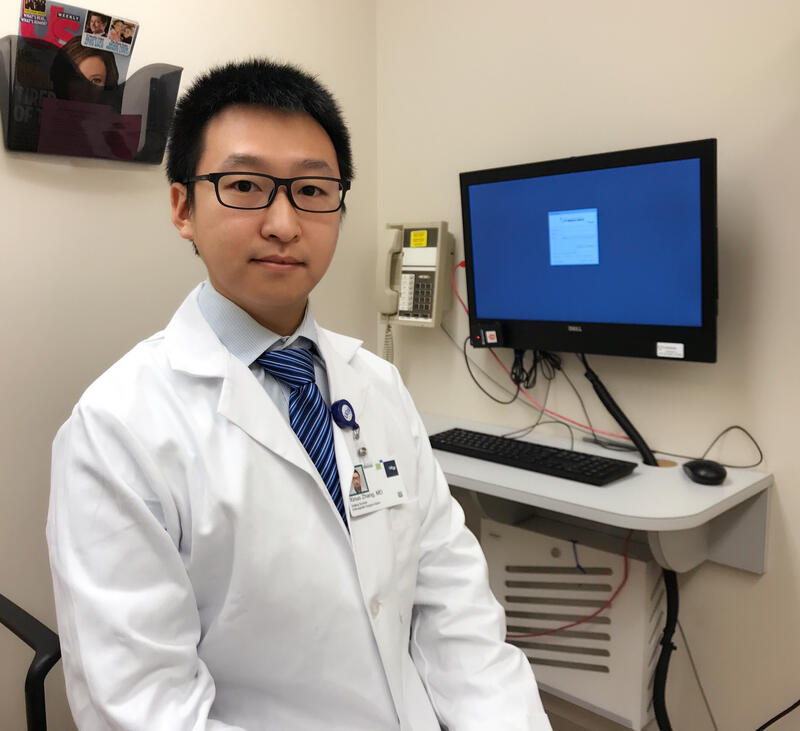

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科2522人已读 - 医学科普 颈椎健康的正确姿势你做对了吗?

一个人的头部重约5公斤,当前倾看手机等电子设备时,通常呈60°,由于重力和杠杆作用,颈部肌肉就要承受27公斤以上的重量。长时间的低头,会让我们颈后部的肌肉持续处于紧张状态,日积月累,这些肌肉会出现痉挛、充血、水肿、无菌性炎症、萎缩、瘢痕形成,继而导致颈后部、肩部酸痛,甚至压迫神经,引发颈椎病。 正确姿势 1.避免低头久坐,需要长时间低头看手机或电脑的朋友,建议尽量平视或者轻微仰视屏幕。 看电脑的正确姿势 看手机的正确姿势 2.多活动,少静止,每40分钟“自我打断”一次,活动活动脖子,动总比不动好,加强颈部肌肉锻炼,有效缓解颈部软组织劳损。

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科2157人已读

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科2157人已读 - 医学科普 抗骨质疏松药物

1.常用抗骨质疏松药物 温馨提示: 阿仑膦酸钠、骨化三醇、雷洛昔芬,是临床应用比较广泛的抗骨质疏松症药物。 2.补钙剂的区别 1).碳酸钙 元素钙含量为40%,含钙量最高;与胃酸反应产生二氧化碳,可引起胃肠胀气;水溶性差,胃酸缺乏的患者需餐后立即服用。 2).枸橼酸钙 元素钙含量为21%,含钙量较低;不与胃酸反应;水溶性较好,适用于胃酸缺乏和有肾结石风险的患者。 温馨提示: 1.有肾结石病史者,禁用补钙剂。 2.补充钙剂需适量,超大剂量补充钙剂可能增加肾结石和心血管疾病的风险。 3.骨化三醇与阿法骨化醇的区别 1.肾功能障碍患者,可选用骨化三醇和阿法骨化醇。 2.肝功能障碍患者,宜选用骨化三醇,不宜选用阿法骨化醇。 温馨提示: 1.阿法骨化醇、骨化三醇均可引起高钙血症。 2.骨化三醇:每日钙总摄入量不应超过1000mg(营养调查显示我国居民每日膳食约摄入元素钙400mg,每100ml牛奶中约含有100mg钙)。 4.双膦酸盐类药物的区别 双膦酸盐是目前临床上应用最为广泛的抗骨质疏松症药物。不同的双膦酸盐,抑制骨吸收的效力差别很大。 1.第一代:常用药物氯膦酸二钠、依替膦酸二钠。作用强度很低,有时还会导致骨质去矿物质化。 2.第二代:常用药物阿仑膦酸钠、帕米磷酸二钠、伊班膦酸。作用强度是第一代的10~100倍。 3.第三代:常用药物利塞膦酸钠、唑来膦酸。作用强度是第一代的10000倍。 温馨提示: 1.双膦酸盐类药物可引起严重的低血钙症。因此,通常需与补钙剂、维生素D合用。 2.双膦酸盐类药物,特别是注射剂,可引起下颌骨坏死。患有严重口腔疾病或需要接受牙科手术的患者,不建议使用本类药物。 3.食物可显著影响双膦酸盐类药物的吸收,必须在每天第一次进食、喝饮料或应用其它药物治疗之前至少30分钟,用白水送服。 4.双膦酸盐可刺激食道,在服药后至少30分钟之内和当天第一次进食前,患者应避免躺卧。 5.雷洛昔芬与雌二醇的区别 雷洛昔芬是选择性雌激素受体调节剂,不是雌激素。 1.相同点 雷洛昔芬与骨骼的雌激素受体结合,发挥类雌激素的作用,抑制骨吸收,增加骨密度,降低椎体骨折发生的风险。 2.不同点 雷洛昔芬与乳腺和子宫受体结合,发挥拮抗雌激素的作用,不会引起乳房肿胀、乳腺疼痛、子宫出血、子宫内膜增生。 温馨提示: 雷洛昔芬有轻度增加静脉栓塞的危险性,有静脉栓塞病史及有血栓倾向者,如长期卧床和久坐者禁用雷洛昔芬。 6.降钙素制剂之间的区别 降钙素可抑制破骨细胞的功能减少骨吸收。 降钙素有两种:鲑鱼降钙素、依降钙素。依降钙素为人工合成的鳗鱼降钙素衍生物。降钙素的一个突出特点是,可缓解骨质疏松症及其骨折引起的骨痛, 1.给药途径 依降钙素注射液,仅通过肌肉注射给药;鲑鱼降钙素注射液可通过皮下、肌肉、静脉给药。 2.皮试 鲑鱼降钙素,无论是注射剂,还是鼻喷雾剂,通常都要求做皮试。 温馨提示: 1.降钙素可降低血钙水平,须与补钙剂、维生素D联用。 2.目前没有证据表明能降低非椎体和髋部骨折的风险,而且由于恶性肿瘤和使用鲑鱼降钙素之间可能存在联系,因此使用时间不超过3个月。 7.甲状旁腺素与特立帕肽的区别 持续的给予甲状旁腺激素(PTH)可导致骨质减少。但是,间断性的给予PTH却能促进骨骼生长。 1.作用机制 甲状旁腺激素直接作用于成骨细胞刺激骨骼形成,间接增加肠道钙的吸收,增加肾小管钙的重吸收和增强磷酸盐在肾脏的排泄。 特立帕肽是人甲状旁腺素的活性片段,皮下给药的半衰期约为1小时,是促骨形成的代表性药物。 2.注意事项 特立帕肽可使大鼠骨肉瘤发病率增加。因此,国内仅批准用于有骨折高发风险的绝经后妇女骨质疏松症的治疗,而且患者终身仅可接受一次为期24个月的治疗。 温馨提示: 1.特立帕肽可出现血钙浓度一过性轻微升高。因此,使用地高辛的患者应慎用特立帕肽。 2.如果膳食不能满足需要,患者应当补充钙和维生素D。

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科3569人已读

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科3569人已读 - 论文精选 腱鞘炎

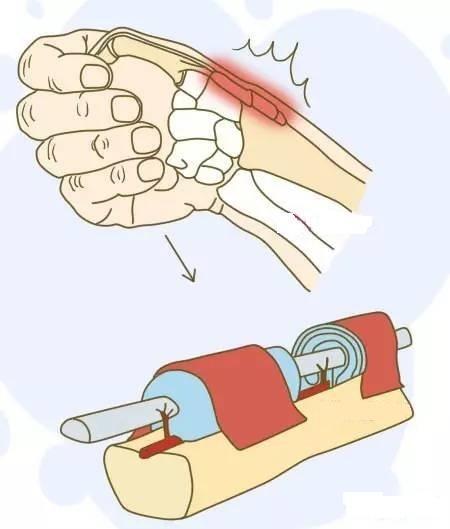

腱鞘炎指腱鞘发生的急性与慢性炎症反应。正常情况下,腱鞘环形包绕肌腱(平时所说的“筋”),起到保持肌腱活动度的功能。由于腱鞘和肌腱过度摩擦,腱鞘组织会发生水肿甚至出现炎性反应,表现出局部疼痛、压痛、关节活动受限等症状。 主要发生在中老年劳动者,女性比男性更易发生腱鞘炎。腱鞘炎好发于手部和腕部,多见于长期、过度使用手指和腕关节的人群,如软件工程师、纺织工人、管弦乐器演奏家等。 腱鞘发生的急性与慢性炎症反应 好发于中老年女性,尤其从事手工劳动者 主要表现是局部疼痛、受累关节活动障碍 急性化脓性腱鞘炎进展很快,需尽早治疗 疾病定义腱鞘是近关节处的半圆形结构,环形包绕肌腱组织,起到固定肌腱的作用。当关节活动时,肌腱与腱鞘之间会产生相互摩擦,如果两者摩擦过度就会引起炎症,导致腱鞘炎。 腱鞘炎指腱鞘发生的急性与慢性炎症反应。正常情况下,腱鞘环形包绕肌腱(平时所说的“筋”),起到保持肌腱活动度的功能。由于腱鞘和肌腱过度摩擦,腱鞘组织会发生水肿甚至出现炎性反应,表现出局部疼痛、压痛、关节活动受限等症状。 流行病学腱鞘炎可发生在不同年龄段,主要发生在中老年劳动者,女性比男性更易发生腱鞘炎。 腱鞘炎好发于手部和腕部,多见于长期、过度使用手指和腕关节的人群,如软件工程师、纺织工人、管弦乐器演奏家等。 随着手机及电脑的普及,“键盘侠”、“鼠标手”日益增多,腱鞘炎也愈发常见。 疾病类型根据临床表现分型可分为5种类型: 1.狭窄性腱鞘炎; 2.急性化脓性腱鞘炎; 3.急性纤维性腱鞘炎; 4.急性浆液性腱鞘炎; 5.结核性腱鞘炎。 其中最常见的是狭窄性腱鞘炎。 根据发生部位分型可分为以下几种: 1.手指的屈肌腱腱鞘炎,又称扳机指或弹响指; 2.拇指的拇长屈肌腱腱鞘炎,又称弹响拇; 3.腕部的桡骨茎突狭窄性腱鞘炎; 4.肩部的肱二头肌长头腱腱鞘炎; 5.足踝部的跟腱腱鞘炎等。 根据发生人群分型 可分为小儿及成人腱鞘炎,小儿多为先天性拇长屈肌腱腱鞘炎。 诱发因素慢性劳损是腱鞘炎最常见的诱发因素。此外,外伤、感染、风湿热、哺乳期、受凉等也是腱鞘炎的常见诱因。 鉴别诊断类风湿关节炎 类风湿性关节炎多发生在小关节,特点是两侧关节对称发病。早期局部会有酸痛感、活动不灵。后期会出现关节的肿胀、甚至畸形等。腱鞘炎不难与后期的类风湿关节炎相鉴别。 周围神经炎 发生周围神经炎时会有手套麻木感,部分人会有触痛过敏的表现,但是关节活动是正常的,腱鞘部位也没有按压痛,这点可以与腱鞘炎相鉴别。 一般治疗休息 减少患病部位的频繁活动,注意休息,休息是该病最重要的治疗。 按摩 可适当按摩、放松患病部位。1岁以内的先天性拇长屈肌腱腱鞘炎,在经过功能锻炼,部分可痊愈。如果1岁以后小孩的拇指仍不能伸直,应考虑手术治疗。 制动 症状严重时患病部位可用夹板、石膏固定来限制活动,肱二头肌长头腱腱鞘炎可用三角巾悬吊小臂加以保护。 止痛 可使用非处方止痛药如布洛芬和萘普生等,目前也有很多外用贴剂,效果确切。 消炎止痛 可口服或外用非甾体类消炎药,用于镇痛。 抗结核 结核性腱鞘炎可采用全身或局部的抗结核药物治疗。 抗风湿 急性浆液性腱鞘炎需要抗风湿的药物治疗。 局部封闭 腱鞘内注射糖皮质激素和局麻药进行封闭治疗,效果较好。一般只需注射一次或两次,不可多次注射,以免引起广泛的组织粘连或化脓性腱鞘炎。 需特别注意的是,对于小儿弹响指用局部封闭治疗效果不理想,一般要采用手术治疗。 手术治疗腱鞘切开减压术 当狭窄性腱鞘炎在非手术治疗无效时,局部封闭治疗1~2次无效后,应行腱鞘切开减压术。 该手术局麻下进行,手术相对简单,创伤小。 部分小孩不配合,可用基础麻醉加局麻,但要注意术前适当让孩子禁食水,以免哭闹引起呕吐发生误吸等意外。 切开引流术 部分急性浆液性腱鞘炎及感染性腱鞘炎,需行切开引流术,将脓液引流出来。 并发症桡神经浅支损伤:桡骨茎突狭窄性腱鞘炎在行手术治疗时,有可能会损伤桡神经浅支,表现持续手背虎口处感觉麻木。 肌腱半脱位:肌腱错位或脱位。 腱鞘切开松解手术时,如果腱鞘切开的范围不够大,肌腱与腱鞘可能再次粘连而使症状复发 家庭护理腱鞘炎家庭护理非常重要,注意以下几点: 1.急性期尽量减少患病部位频繁、活动,休息为主; 2.适当进行关节被动活动、按摩,避免关节僵硬; 3.采用小针刀或手术治疗后,注意保持伤口清洁,防止感染。 a.注重保暖,养成用温水洗手、温水泡脚的习惯; b.控制关节活动频度,避免长时间频繁使用大拇指,如打手机游戏等; c.多吃含维生素的水果蔬菜,多摄入优质蛋白质,避免刺激性食物; d.严格戒烟,防止烟中的刺激物影响病情恢复。 预防腱鞘炎的预防同样很重要,在日常生活和工作中要做到: 1.控制手机和电脑的使用时间,注意调整使用姿势; 2.注意劳逸结合,活动时间不宜过长,避免关节过度劳损; 3.运动前热身,掌握正确的运动或工作姿势; 4.反复连续工作后,可定期按摩揉搓手指和手腕; 5.如果出现酸痛等症状,要及时休息并就诊,以免病情加重。

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科2人已购买

张希诺 副主任医师 北京朝阳医院 骨科2人已购买 - 引用 膝关节疼痛的十大原因

1.脂肪垫劳损脂肪垫充填于膝关节前部的间隙,有加强关节稳定和减少摩擦的作用。脂肪垫劳损的发病原因可能是由于外伤或者是长期摩擦引起脂肪垫充血、肥厚并发生炎症,与髌韧带发生粘连,从而使膝关节活动受限。这种损伤多发生于经常步行、登山或者蹲起运动较频繁的30岁以上人群。患者会觉得膝关节疼痛,完全伸直时疼痛加重,但关节活动并不受到限制。劳累后症状明显。治疗以保守治疗为主,配合理疗及口服药物。2.半月板损伤半月板损伤是运动员的一种常见损伤,在下肢负重,足部固定,膝关节微屈时,如果突然过度内旋伸膝或外旋伸膝(例如排球运动中,队员在防守时突然转身鱼跃救球的动作),就有可能引起半月板撕裂。半月板损伤会有明显的膝部撕裂感,随即关节疼痛,活动受限,走路跛行。关节表现出肿胀和滑落感,并且在关节活动时有弹响。治疗需根据损伤程度决定保守治疗还是手术治疗。3.膝关节创伤性滑膜炎膝关节滑膜是组成膝关节的主要结构之一。滑膜细胞分泌滑液,可以保持关节软骨面的滑润,增加关节活动范围。由于外伤或过度劳损等因素损伤滑膜,会产生大量积液,使关节内压力增高,如不及时消除,则很容易引起关节粘连,影响正常活动。患者会感觉膝关节疼痛、肿胀、压痛,滑膜有摩擦发涩的声响。疼痛最明显的特点是当膝关节主动极度伸直时,特别是有一定阻力地做伸膝运动时,髌骨下部疼痛会加剧,被动极度屈曲时疼痛也明显加重。治疗多以保守治疗为主。4.膝关节骨性关节炎这种病症多见于中老年,,女性居多。超重负荷是致病的主要原因。膝关节会肿胀而疼痛,有时活动关节会有摩擦音。膝部可能出现内翻畸形并伴有内侧疼痛。治疗根据关节蜕变情况选择是否行关节置换的治疗,目前膝关节骨性关节炎的关节置换治疗是国际上较成熟的治疗方式。5.膝关节韧带损伤膝关节微屈时的稳定性相对较差,如果此时突然受到外力导致外翻或内翻,则有可能引起内侧或外侧副韧带损伤。临床上内侧副韧带损伤占绝大多数。以这种损伤为例,患者会有明确的外伤史,膝关节内侧疼痛、压痛,小腿被动外展时疼痛加剧,膝内侧有肿胀,几天后会出现瘀斑。膝关节活动会受到限制。6.寒冷在日常生活中,多数关节疼痛并不是由外伤引起的,寒冷(特别是持续受凉和巨大的温度反差)才是造成关节疼痛的主要原因。随着社会的发展,人们的审美观、生活习惯发生了很大的变化,人们更加注重形态美。即使是在寒冷的冬季,很多人也不再身着厚厚的棉服,而是尽可能地减轻身上的负担,以适应现代审美观念及快速的生活节奏。但是在体验美感的同时,人们不得不付出关节损害的代价,因为寒冷可导致肌肉和血管收缩,引起关节疼痛。7.运动不当有些老年人喜欢登山,但如果没做好准备活动或运动量太大,也可造成关节疼痛。特别是身患关节滑膜炎或骨性关节炎的人,更容易引起关节疾病发作或加重。在登山运动中,下山时,全身的重量完全加在一侧膝关节上,膝关节承受的压力是正常站立时的数倍。人们上下楼梯时,也会出现同样的情况。8.不良走路习惯例如经常穿着不合脚的鞋或穿着拖鞋、高跟鞋长距离行走,会使膝关节长时间处于非正常的受力状态,造成膝关节慢性损伤,引起疼痛。9.风湿,类风湿,强直性脊柱炎,红斑狼疮等免疫性疾病引起的膝关节病变。10.代谢性疾病如“痛风”引起的膝关节疼痛发病率有明显的上升趋势。以上引起膝关节疼痛的损伤单靠日常保健是无法自愈的。需要提醒大家:如果有以上疼痛特点,还是要尽快请医生明确诊断,以免贻误治疗的最佳时机。

朱裕昌 主任医师 上海市第十人民医院 骨科25.6万人已读