马春晓医生的科普号

- 精选 夏季高温,谨防“热中风”

炎炎夏日,持续高温令人心烦意乱,心脑血管问题也在伺机而动,提高防范意识,不仅可以维护脑健康,安稳度过夏日,关键时刻还可以救命。气温超32°C小心热出“中风”中风作为中老年人常见的脑血管病,它在一年中有两个发病高峰期,一个是0℃以下的严冬,另一个是32℃以上的盛夏。很多人认为,寒冷季节才是中风的高发季节,夏季一般不会发生中风。其实不然,在高温天气里,人体大量排汗、体内水分流失,会使血液的黏稠度增高、影响脑部供血,同样也容易诱发中风。有研究表明,当气温上升到32℃以上时,脑中风的发生率较平时高出66%,并且随着气温的升高,危险性还会增加,这一现象被称为“热中风”。“热中风”大多属于缺血性脑卒中主要跟下面几个原因有关01# 血液粘稠度增高 #高温天气下,人体每天要排出1000毫升甚至更多的汗水。体内的水分通过汗液大量蒸发后,如果未能及时补充水分,会让血液变得黏稠,进而诱发中风。02# 血流速度慢 #中老年人的体温调节功能较差,热量不易散发。当气温上升到32℃以上,相对湿度在70%~80%时,体温调节主要依靠汗液蒸发和血管扩张。这时,中老年人,尤其是患高血压、心脏病等慢性疾病的人,血流速度减慢,血液循环负荷过重,容易引起中风。03# 流向大脑的血液减少 #天气炎热时,血流会向外周皮肤分配,大脑血流量减少,易引起缺血,患心脑血管疾病的人更易发生脑缺血。04# 心情烦躁 #高温酷热易使人心情烦躁,情绪变化较大,引起血压波动,容易诱发中风。3个前兆早发现能救命中风的发生并非完全无声无息。其实在这之前,它可能已经给身体发出了“求救信号”,只是没有引起大家的重视。如何快速正确辨别中风呢?牢记“120”,“中风”可辨清看“1”张脸脸上是否会出现不对称、口角歪斜的表现;查“2”只胳膊同时平行举起两只胳膊,是否会出现单侧无力;“0”(聆)听语言是否会言语不清,表达困难。若有上述任何一种突发症状出现,旁人就应快速拨打120急救电话。3个前兆给你的血管“消消暑”炎热的夏季,温度高、湿度大,空气含氧量降低,对心脑血管不太友好。不妨做好这4件事,给血管“降温消暑”。TITLE1、饮食要清淡天气热会导致人的食欲下降,但最好坚持清淡的饮食。吃得太油和太咸会使血脂和血压升高,不利心脑血管健康。建议:饮食要清淡,以新鲜蔬菜、水果、豆制品等为主,同时适量补充瘦肉、鱼类等,保证蛋白质摄入。血管不好的人尤其要注意饮食卫生,少吃大排档、冷饮,以免发生腹泻,导致体内电解质紊乱,诱发心脏不适。TITLE2、晨练不宜过早天气热会导致人的食欲下降,但最好坚持清淡的饮食。吃得太油和太咸会使血脂和血压升高,不利心脑血管健康。建议:炎热的夏季,不妨将锻炼时间改到晚饭后。同时减少不必要的外出,尤其是温度高、湿度大、人多的地方。有晨练习惯的人,可根据自己的身体情况,选择散步、太极拳、打羽毛球等中低强度运动。TITLE3、动作不宜过猛临床统计发现,近半数中风都与颈动脉狭窄有关。动作过猛,容易导致颈动脉内不稳定的斑块脱落,堵在脑血管中就会引发中风。建议:颈动脉狭窄或有斑块的人,应避免需要突然发力的动作,比如打羽毛球、突然起床等。运动前充分热身,转身或回头时动作慢一点,血压不稳的人尤其要小心。中风虽然常把人“打”得措手不及,但它也是可防可治的。大家在日常生活中,要重视预防、早期识别和及时急救,为自己的健康生活保驾护航。文章来源:首都医科大学三博脑科医院

马春晓 主任医师 河南省人民医院 神经外科1261人已读 - 精选 医生及患者通用:如何用手机翻拍X线片,磁共振片子,CT

原创:马真胜

赵黎 主任医师 上海市养志康复医院 骨科3275人已读

赵黎 主任医师 上海市养志康复医院 骨科3275人已读 - 精选 一图明了新冠疫苗接种

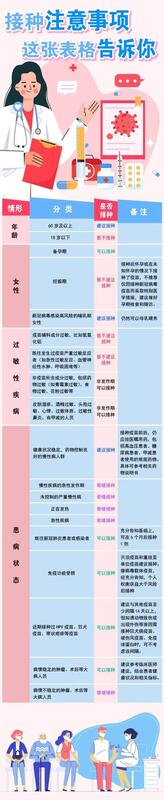

随着新冠疫苗接种人数不断增多,有很多朋友咨询“我这种情况能不能打?”,有时接种人员也难以确定,下表可为公众和接种人员提供新冠病毒疫苗接种禁忌和注意事项的科学识别与应对,请朋友们参考:

马春晓 主任医师 河南省人民医院 神经外科1366人已读

马春晓 主任医师 河南省人民医院 神经外科1366人已读 - 精选 一个脑部肿瘤患者的一波三折就医路

这是一个有关脑部肿瘤手术的思考,患者的诊疗过程可谓是一波三折,他曲折就医的经历,真的让我“耿耿于怀”!所以我想借着这个病例给大家简单科普科普。 这是一个即将就职的大学毕业生,因为头痛,并且逐渐加重,而且出现了意识模糊,赶紧到当地医院就诊,经过脑部核磁共振检查,显示他的丘脑及侧脑室内巨大肿瘤合并脑积水(图1-2)。追问病史方知患者十余年前已经发现脑室内肿瘤,当时比较小,他的父母担心手术风险而选择了伽马刀治疗(放射治疗的一种,对部分肿瘤有一定效果),伽马刀治疗后病情暂时得到了缓解。可是,几年后肿瘤又再次增大并且出现了脑积水,这时的家长仍然没有选择手术切除肿瘤(这时候切除病灶,可能一次性消除病变,并且改善脑积水,当然手术也会有一定的风险),而是又一次选择了姑息性的脑室-腹腔分流手术(手术相对简单),术后还是进行了伽马刀治疗…… 最近几年倒是一切安好……。 可是,现在由于肿瘤增大,分流管堵塞,脑积水加重,病情危及到了生命,当地医院只好急诊做了脑室外引流手术缓解病情(图3)。当地医生通过网络联系我会诊,我们认为手术切除肿瘤虽然风险极大,但只有肿瘤切除手术才能遏制病情进展挽救患者生命,不能再姑息下去了。 就在接下来的手术中,我们发现肿瘤质地较韧,血供非常丰富,并且侵犯了丘脑等重要结构,手术有惊无险完全切除了肿瘤,术后幸无神经功能缺失(见图4)。这个巨大肿瘤的术后病理显示是海绵状血管瘤(良性肿瘤)。术后一月复查,肿瘤无残留,脑室系统通畅(肿瘤及脑积水两种疾病均治愈)(图5)。通过这个案例,大家会做哪些思考?脑肿瘤有良性恶性之分,良性者多数可以手术治愈;而恶性者,经手术后可辅以其他治疗(如放射治疗)。手术有不开颅的破坏性治疗(如伽马刀等)和开颅手术之分,并不是每一个病人,都适合不开颅治疗,尤其是肿瘤性质未明的情况下!所以说:发现颅内肿瘤应尽早手术治疗,切不可盲目姑息,以免终酿后患。谨供医患参之……(河南省人民医院神经外科 马春晓 消化内科 梁宝松)

马春晓 主任医师 河南省人民医院 神经外科3351人已读 - 精选 积极面对和规范治疗是诊治脑胶质瘤的不二法门(访谈节目稿)

提到肿瘤,估计大家都会闻之色变,尤其是脑胶质瘤,它的发病率占到颅内原发肿瘤的40%~60%,是最常见的颅内恶性肿瘤。它的致残率、致死率比较,对患者、家属及社会危害非常大。如果不幸遭遇这个大脑中的“不速之客”,会发生什么?该如何治疗呢? 针对这些问题,河南省人民医院神经外科马春晓主任,在全国肿瘤防治宣传周到来之前作客健康大河南演播室,来给我们聊聊胶质瘤的相关知识。以下为访谈内容侵袭性和异质性是胶质瘤不易根治的主要原因主持人:马主任,您好。胶质瘤是最常见的颅内恶性肿瘤,但大家对该疾病的了解却特别少,在节目的一开始,您能先给大家讲一下什么是胶质瘤吗? 马春晓:脑胶质瘤是指起源于脑神经胶质细胞的肿瘤,是最常见的原发性颅内肿瘤,世界卫生组织(WHO)中枢神经系统肿瘤分类将脑胶质瘤分为Ⅰ-Ⅳ级,Ⅰ、Ⅱ级为低级别脑胶质瘤,Ⅲ、Ⅳ级为高级别脑胶质瘤。我国胶质瘤年发病率为(3-6.4)/10万,年死亡人数达3万。恶性胶质瘤的发病率为5.8/10万,5年病死率在全身肿瘤中仅次于胰腺癌和肺癌,位列第三。在原发性恶性中枢神经系统肿瘤中,胶质母细胞瘤的发病率最高,占46.6%,约为3.20/10万。脑胶质瘤为何致死率这么高,这与它的生物学特性密切相关,主要有二个方面,一是脑胶质瘤呈侵袭性的生长,与正常脑组织没有明确的边界,这就使手术难于全切;另一方面是肿瘤细胞在时间和空间上的异质性,使得术后的放疗、化疗往往出现抵抗或耐药性,易发生复发。胶质瘤的发生与多因素有关主持人:据了解,胶质瘤的发生很大程度上与遗传因素相关,是这样的吗?诱发胶质瘤的主要因素都有哪些呢?马春晓:脑胶质瘤与其他部位的肿瘤一样,发病机制尚不明了。可以肯定的是基因水平的问题,与部分遗传因素有一定的关系。目前确定的两个危险因素是:暴露于高剂量电离辐射和与罕见综合征相关的高外显率基因遗传突变。此外,亚硝酸盐食品、病毒或细菌感染等致癌因素也可能参与脑胶质瘤的发生。 早期发现和诊断胶质瘤很重要主持人:我们知道,脑部疾病的诊治刻不容缓,如果我们身体出现什么样的症状,就应该警惕是胶质瘤的发生呢?马春晓:脑胶质瘤的发病率在恶性肿瘤中占第二位,因肿瘤死亡的成人病例中,脑胶质瘤占前十位。临床上发现,中老年人发病率高,男性又高于女性。脑胶质瘤在发病之初,通常没有典型的症状。随着肿瘤的不断增大,会表现如下症状。一是因颅内压增高而产生的一般症状,如头痛、呕吐、视力减退、复视等。二是脑组织受肿瘤的压迫、浸润、破坏所产生的局部症状,局部症状依肿瘤生长位置不同而异。成年人多见癫痫发作。因此,如果出现头痛呕吐、视力下降、癫痫发作、肢体无力、言语不利、或者性格改变等异常表现,就应该警惕脑肿瘤的发生。主持人:有这些症状的人一定要引起注意了,要及时到医院进行检查,马主任,担心自己患上了胶质瘤,到医院去应该做哪方面的检查呢?马春晓:如果发现有异常的脑部症状,不可掉以轻心,应到医院的神经外科或神经内科就诊,进行针对性的神经影像检查。神经影像常规检查目前主要包括CT和MRI。这两种成像方法可以相对清晰精确地显示脑解剖结构特征及脑肿瘤病变形态学特征,如部位、大小、周边水肿状态、病变区域内组织均匀性、占位效应、血脑屏障破坏程度及病变造成的其他合并征象等。在图像信息上MRI要优于CT。 多学科综合治疗是治疗胶质瘤的有效方法主持人:正确的检查才能有助于我们科学的诊断疾病,一旦确诊患上胶质瘤,该如何进行治疗呢?目前是否有治疗方式能够治愈这种可怕的疾病?马春晓:脑胶质瘤治疗以手术切除为主,结合放疗、化疗等综合治疗方法。手术可以缓解临床症状,延长生存期,并获得足够肿瘤标本用以明确病理学诊断和进行分子遗传学检测。放疗可杀灭或抑制肿瘤细胞,延长患者生存期,常规分割外照射是脑胶质瘤放疗的标准治疗。胶质母细胞瘤(GBM)术后放疗联合替莫唑胺(TMZ)同步并辅助化疗,已成为成人新诊断GBM的标准治疗方案。目前,随着医学科技的进步,特别是替莫唑胺的应用,脑胶质瘤的治疗有了一定的进步。但胶质瘤整体预后仍较差,间变性胶质瘤和GBM的5年生存率分别为29.7%和5.5%。近年来,国内外学者做了大量努力改善胶质瘤治疗效果的临床研究,其中运用多学科综合治疗是当前已被证实的能进一步提高疗效和患者生命质量的有效方法。 最大范围安全切除肿瘤是胶质瘤的基本治疗主持人:您和您的团队在治疗胶质瘤时最常用的治疗方法是什么呢?马春晓:我们刚才提到,脑胶质瘤治疗以手术切除为主,结合放疗、化疗等综合治疗方法。外科手术在整个脑胶质瘤治疗中起到非常重要的作用,原因主要有以下三点:首先,手术能最大范围内安全切除肿瘤而不损伤正常神经功能,减少肿瘤负荷并降低颅内压;其次,获取肿瘤病理标本,明确传统病理性质和分子病理;最后,通过手术最大安全范围切除肿瘤可以保证患者术后生存质量,保留神经功能,从而有效延长患者生存期。外科手术在减少肿瘤负荷、降低肿瘤复发率等方面起着不可替代的作用,特别是对于高级别脑胶质瘤。有些朋友会认为,腹部或胸部手术还可以接受,一谈到脑部手术就觉得很可怕。其实,脑部手术像打开腹腔或打开胸腔一样把颅腔打开去处理脑组织病变,我们在显微镜下去操作是很精细安全的。绝大多数的脑部手术是在全身麻醉下完成,近2年来,我们在麻醉医师的协助下开展了病人在清醒状态下切除脑部病变,患者并没有很明显的不适感,这从另一方面也说明开颅手术并不可怕。对于功能区的病变,为了更好的保护脑功能,我们手术团队在清醒麻醉下结合多模态导引和电生理监测等技术平台进行精准手术治疗,取得了良好的效果。对于低级别脑胶质瘤,包括功能区脑胶质瘤,部分病例我们已经可以达到肿瘤手术全切。对于高级别脑胶质瘤,可以做到功能区最大范围安全切除手术,尽可能保证患者术后生活质量,延长生存期。MDT模式是胶质瘤治疗的通行标准主持人:您刚才提到的多学科治疗胶质瘤,请您你可给我们介绍一下这方面的情况。马春晓:脑胶质瘤的治疗现在仍是医学上的一个难题。像对付敌人一样,治疗胶质瘤也需要多兵种联合作战,即多学科协作治疗,也就是脑胶质瘤MDT,这种治疗模式是国内外通行标准诊疗模式。我们治疗胶质瘤有两个团队,除了刚才谈到的手术治疗团队外,就是我们的胶质瘤MDT团队。我们MDT团队根据不同胶质瘤患者的疾病状况和各方面的实际情况,由我院神经外科为主导,联合影像、病理、放疗、肿瘤、康复等多个相关学科专业人员共同讨论做出诊断并制定治疗方案,再由各学科医生按照治疗方案给予相应的治疗,以期取得最佳的疗效。MDT模式综合不同学科的意见制定诊治计划,并定期进行疗效评估,再根据评估结果调整诊疗方案,旨在为胶质瘤患者提供个体化、综合性的一站式诊疗服务,以提高治疗效果。目前,我们团队治疗胶质瘤均采取多学科协作治疗,取得了良好的治疗效果。胶质瘤复发后仍有治疗办法主持人:胶质瘤经过手术和其它综合治疗后,是否多数还要复发?复发后还有其它的治疗方法吗?马春晓:我们刚才讲到,胶质瘤整体预后比较差,并不是说,所有胶质瘤的预后都不好。低级别胶质瘤经过手术或综合治疗,5年的生存率接近70%,有部分病人可以超过10年,甚至有可以治愈的。即使复发,也可以有比较多的治疗措施可供选择。对于有症状的复发胶质瘤,一般首选手术治疗,术后继续综合治疗,也可以结合分子病理诊断、基因检测选择参加临床试验进行针对性的靶向治疗、免疫治疗。另外,国内即将引进的肿瘤电场治疗也将为复发胶质瘤的患者带来更多更经济的治疗手段。胶质瘤的治疗需要医患共同面对和规范治疗主持人:罹患胶质瘤,对于病人和家属都背负很大的压力,他们最应该注意的是什么呢?在节目的最后,您能给大家讲一下在生活中该如何预防胶质瘤的发生吗?马春晓:最近几年,我们发现似乎肿瘤病人在增多,主要归因于人们健康意识的提高早期发现了肿瘤,也和我们生活环境、生活方式改变有关。其实,我们的生存就是与疾病尤其是肿瘤之间的一个相互斗争的历程。我们每个人都有可能罹患肿瘤。发现肿瘤并不可怕,只要积极面对,规范治疗,目前的医疗技术是可以给多数肿瘤患者带来良好的预后的。我们刚才讲过,低级别的胶质瘤有些是可以治愈的,即使高级别胶质瘤,经过我们的精准手术治疗和术后多学科综合治疗,多数患者朋友也可以达到改善生活质量,延长患者生存期的目的。在这里,我特别想告诉朋友们,一定程度上,家人的关心、支持在肿瘤患者朋友的治疗康复中的意义更大。我们诊治过的胶质母细胞瘤患者有的已经随访三年仍没有发现复发,其中有很多令人动容的感人故事,有时间会和大家分享。因此,树立良好的心态,采取规范的治疗是我们正确面对胶质瘤的不二法门。战胜疾病是需要我们医患双方共同努力的。 当然,治疗脑胶质瘤和其他肿瘤性疾病一样应从预防开始。通过研究发现,肿瘤家族史、个体免疫状况、感染因素、特殊的职业环境暴露史、饮食习惯、吸烟、饮酒、头部外伤史、癫痫发作、日常生活所接触的电离辐射等多种因素均可能与胶质瘤的发病有一定关系。因此,保持健康的生活方式和积极的心态,特别是有肿瘤家族史和接受过放疗的人群定期进行健康筛查,通过这些措施是可以预防和早期发现脑胶质瘤的发生的。结语:好的,非常感谢马主任的精彩讲解,听完马主任的讲解,我们要保持良好的生活习惯,尽可能降低胶质瘤的发病几率。对于已患上胶质瘤的患者,只要在正规医疗机构接受规范治疗,保持积极乐观的心态,病情也一定会得到好转。来源链接:https://mp.weixin.qq.com/s/QJZxBtX5uG21HEUCK45EJw

马春晓 主任医师 河南省人民医院 神经外科1425人已读 - 引用 关于海绵状血管瘤

先来谈谈诊断的问题。海绵状血管瘤通常在以下情况下被诊断出来:癫痫发作;突发头痛,或有局限性的神经功能障碍,经CT、MRI等检查显示脑内出血。随着CT和MRI头部扫描在体检中的应用,有越来越多没有任何症状的病人也被查处患有海绵状血管瘤。初次听到“海绵状血管瘤”这样的诊断,由于里面有个“瘤”字,很多人以为是个肿瘤,而且还长在血管上,因此病人往往寝食难安,焦急异常,认为自己得了非常要命的毛病。其实海绵状血管瘤正确的称号应该是海绵状血管畸形。它是在胚胎形成毛细血管网的过程中形成的一种血管畸形,并不是真正意义上的肿瘤。从出血的危险性来说,海绵状血管瘤的出血常为渗血,一般不严重,但位于脑干或脑深部结构的另当别论。海绵状血管瘤还有长在脊髓,海绵窦,眶内等部位的,比较少见。再谈谈治疗的问题。海绵状血管瘤的治疗指征的把握非常重要,也比较复杂。对于没有症状,病灶比较小,有钙化,偶然发现的患者,不必着急,可以先观察,定期随访。有症状的患者,则要根据病灶的部位、深浅、血供程度、是否位于功能区等等因素来决定是否手术以及手术的方式。这需要外科医生仔细的评估。伽玛刀治疗海绵状血管瘤手术指征的把握也是个重要问题。从患者的咨询来看,可以看到有些患者在做了伽玛刀后症状反而加重,病灶反而增大的情况。但并不是说所有的海绵状血管瘤都不适合做,要考虑具体部位,采用合适的放射剂量才行。特别要指出的是,海绵窦的海绵状血管瘤可以通过射波刀治疗获得很好的效果。总之,咨询海绵状血管瘤的患者,通过以上的介绍,你们可以看到,部分患者可能根本不必处理,部分患者必须处理,但是处理的方式也又有多种。请你们放下心理包袱,带上所有的片子,包括CT和MRI的,到门诊,找有经验的医生,经过仔细的评估后再做决定。本文系徐斌医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

徐斌 主任医师 复旦大学附属华山医院 神经外科6万人已读 - 引用 脑胶质瘤的治疗现状

胶质瘤亦称神经胶质瘤,是发生于神经外胚叶组织的肿瘤。在神经上皮组织肿瘤中,胶质瘤的发病率约占50%,在我国,占颅内肿瘤的33.3%~58.9%,平均43.5%。胶质瘤是起源于神经胶质细胞的肿瘤,包括星形细胞肿瘤,少突胶质细胞肿瘤,混合性胶质细胞肿瘤和室管膜肿瘤。Kleihues和Cavenee,于2007年发表的WHO神经系统肿瘤分类中,又将此四类肿瘤分成20多个不同的类型和亚型:它们的生长部位、病理形态、分子生物学、生物学行为(Ⅰ~Ⅳ级)、影像学、治疗对策和结果等亦多有不同。目前胶质瘤无法根治,1980年美国全国诊断为胶质母细胞瘤的患者中,只有5.5%生存超过5年。经过20多年的探索和发展,胶质瘤的治疗已有长足的进步,但低级别星形细胞瘤、间变性星形细胞瘤和多形性胶质母细胞瘤的两年生存率也仅分别为66%、45%和9%。所以,胶质瘤是神经外科治疗中极富挑战性的肿瘤之一。1 脑胶质瘤的生物学特性、治疗难点和发展趋势 脑胶质瘤的浸润性生长方式决定其恶性生物学行为。肿瘤的侵袭性是肿瘤细胞与宿主及细胞外基质相互作用的复杂过程。多种生长因子参与脑胶质瘤细胞的高增殖和侵袭行为。脑胶质瘤高增殖和侵袭行为是当今的治疗难点,以至有人比喻它能有效地“逃避”外科手术、放疗、化疗、免疫治疗等方案,导致病人最终的不可治和死亡。目前显微手术只能做到肉眼切除,而不少呈“树根状”生长的脑胶质瘤细胞浸润到正常脑组织内,成为无法全切的根源;放疗副反应及化疗毒性反应、“多耐药性”尚无法解决。脑胶质瘤的靶向及基因治疗是近年最令人瞩目的研究领域。2 手术治疗 手术仍然是目前最有效的治疗方法,其目的在明确诊断,改善症状,减轻肿瘤负荷,为进一步治疗创造条件。随着显微手术及激光、导航系统的应用以及术中电生理监测手段的不断完善,以往认为不能手术的肿瘤,目前也可以手术切除。特别是术中磁共振、导航系统及术中电生理监测的应用,大大提高了手术的全切率,同时降低了手术的风险。术中磁共振可以衡量切除面积的大小,功能性神经导航及术中电生理监测系统可以显示术野的位置,明确重要功能部位,防止增加无谓的神经功能损伤。3 放射治疗 近年来放射治疗,主要进展集中于放射剂量、放射野、时间间隔的改进以及在放射增敏剂的应用和选择上。目前放、化疗的联合应用明显提高患者生存期,一项大型Ⅲ期临床研究——欧洲癌症研究治疗组织与加拿大国立癌症研究所(EORTC-NCIC)继2004年发表循证医学Ⅰ级研究之后,最近公布了最终结果:GBM患者接受放疗联合TMZ同步及辅助治疗,中位随访5年后,其OS获益仍显著优于单纯放疗。论文发表于《柳叶刀肿瘤学》[Lancet Oncol 2009 10(5):459]。 研究共纳入573例患者,随机给予单纯放疗或放疗联合TMZ治疗。中位随访2、3、4、5年时,TMZ组OS分别为27.2%、16.0%、12.1%、9.8%,放疗组则分别为10.9%、4.4%、3.0%、1.9%(P<0.0001)。TMZ治疗获益见于所有的临床预后因素亚组。MGMT启动子甲基化是TMZ治疗获益和预后的最强预测因素。4 化学治疗 化疗是脑胶质瘤治疗的重要环节,手术或(和)放疗使部分脑胶质瘤取得了较好的疗效,然而,大多数肿瘤还难免复发。化疗对进一步杀灭残留肿瘤细胞起到很重要的作用。脑胶质瘤化疗的方案很多,但主要用药还是以亚硝脲类为主体的单一或联合用药。在临床上欧美国家常用的方案有:PCV方案(洛莫司汀、甲基苄肼、长春新碱),主要用于高度恶性的星形细胞瘤、少枝胶质细胞瘤、多型性胶质母细胞瘤和间变性星形瘤;BC方案(顺铂、BCNU),主要用于高度恶性星形细胞瘤;环磷酰胺或顺铂单一用药对髓母细胞瘤具有良好的效果;复发病则采用联合用药,如EC方案(VP-16+卡铂);MeCCNU+Vm-26主要用于低度恶性胶质瘤,也有应用长春新碱和顺铂治疗低度恶性胶质瘤。对不同类型的肿瘤,所选择的化疗药物应有一定的差异;髓母细胞瘤特别是复发或播散种植者选用PCV方案,脑干胶质瘤以CCNU或BCNU单纯应用也可联合PCZ或VCR室管膜瘤对BCNU反应明显。 影响胶质瘤化疗疗效的原因至少有2个方面:①血脑屏障(blood brain barrier,BBB)的存在影响抗瘤药物进人脑内;②相当一部分肿瘤对抗癌药物的具有耐药性。5 分子靶向治疗 近年来,随着恶性胶母瘤分子遗传学逐步阐明,某些细胞信号转导途径和相关基因在恶性胶母瘤的发生及发展中所起的重要作用越来越明晰,这为神经肿瘤医生找到恶性胶母瘤有效治疗的新方案——分子靶向治疗。以在恶性肿瘤中异常表达的基因,及其蛋白产物为靶点的靶向治疗方案,为癌症治疗开辟了新的方法和手段。以肺癌为例,43% ~89% 的肺癌患者存在血管内皮生长因子受体(EGFR)过度表达,针对肺癌EGFR的分子靶向治疗的药物有两种:一类是酪氨酸激酶抑制剂(TKI),与细胞内酪氨酸激酶结合并使之受抑制,另一类是人工合成的单克隆抗体(MAb),可与EGFR的细胞外结合区域结合,从而阻断配体与EGFR的结合与活化。这样不论细胞外阻断或抑制胞内EGFR,均可影响癌细胞的信号传递系统,从而抑制癌细胞的增殖、分裂、侵袭性生长。以上两种针对肺癌EGFR的分子靶向治疗的药物,可明显提高肺癌患者的生存质量与改善患者的临床症状。目前,针对恶性胶母瘤的分子靶向药物还处在临床前研究中。但是,多年的研究已证实,原癌基因(EGF和PDGF及其受体)和肿瘤抑癌基因(包括pl6INK4a、pl4ARF、PTEN、RB1和TP53等)与恶性胶母瘤发生、发展密切相关,另外,常见的1P、10p、10q、19q和22q杂合性缺失也影响恶性胶母瘤的基因表现型。这些已有的研究成果为恶性胶母瘤的分子靶向治疗提供了研究的靶点。6 生物治疗 肿瘤生物治疗被称为是继手术、放疗、化疗3大常规疗法后的第4种肿瘤治疗方 法,它主要是通过调动人体自身的天然防御机制或给予机体某些物质来取得抑制肿瘤生长的效果。 生物治疗主要包括:细胞因子、造血免疫细胞、单克隆抗体、基因导人及疫苗等,其中免疫治疗与基因治疗及2者相互结合构成了肿瘤生物治疗的主要部分。6.1 免疫治疗包括主动免疫接种肿瘤疫苗、淋巴结内注入免疫核糖核酸及应用免疫调节剂如左旋咪唑等,都已应用于临床,可减轻放疗化疗反应,增强机体免疫力。目前针对胶质瘤的免疫治疗主要集中在以下几个方面:6.1.1 肿瘤细胞疫苗:应用经照射或病毒感染的肿瘤细胞或其溶解产物作为免疫原研究其对荷瘤机体的治疗效果,由于肿瘤细胞免疫原性弱,缓解率很低。Trouillas等采用自体瘤细胞提取物和福氏佐剂为疫苗成分,将65例恶性星形胶质细胞瘤随机分为4组,分别给予放疗、疫苗、放疗加疫苗和支持治疗,28例接受疫苗的患者中有24例出现了迟发性超敏反应,放疗加疫苗组平均生存期为10.1个月,而放疗组仅为7.5个月。但同期其他自体或异体肿瘤细胞疫苗的胶质瘤治疗实验则多数效果不佳。6.1.2 以树突状细胞为基础的肿瘤疫苗:Siejo等率先报道了树突状细胞(Dendritic cell DC)疫苗应用于脑肿瘤的动物实验结果,他们采用B16胶质瘤细胞致敏的自体DC免疫荷瘤鼠使其颅内肿瘤得以消退。随后相继有研究报道了采用脑肿瘤RNA、抗原多肽或肿瘤细胞提取物的致敏的DC疫苗对荷瘤动物的取得了较好治疗效果。6.1.3 细胞因子治疗细胞因子治疗是非特异性的免疫治疗方法,通过全身或局部给予细胞因子以发挥其直接抗肿瘤作用或抗肿瘤免疫调节。用于胶质瘤免疫治疗的细胞因子主要有干扰素类、白细胞介素类和肿瘤坏死因子类等。6.2 基因治疗 基因疗法已用于治疗胶质瘤。应用对肿瘤具有相对特异性的载体逆转录病毒,将表达单纯疤疹病毒I型胸腺嘧啶激酶(HSVtk)的基因导人脑胶质瘤细胞,再给予前药戊环鸟苷(GCV)。在HSVtk作用下,GCV转化为其三磷酸盐,后者通过直接毒性和“旁观者效应”杀灭瘤细胞。1992年Culver等将表达HSVtk基因的逆转录病毒(VPC)装配鼠细胞,将这种鼠细胞植入免实验性脑瘤内,再给予GCV,结果引起肿瘤变小。1997年Ram等对15例复发性原发性或转移性脑瘤进行试验,应用立体定位方法,将鼠VPCs植入MRI显示的肿瘤增强区,7d后,每天静脉注射GCV,共2周,结果显示19个病变中有5个肿瘤增强区缩小50%以上,并维持应答1~3个月。有1例47岁的男性复发性多发性胶母细胞瘤患者治疗后呈完全应答,1年后MRI检查显示肿瘤完全消失,5年后仍末见复发。7 光动力疗法 光动力疗法(photodynamic theyapy,PDT)是上个世纪70年代发展起来的一种治疗恶性肿瘤的方法,这种治疗方法有过多种名称,包括光疗(photo—therapy),光化学疗法(photochemotherapy),光照射疗法(photoradiationtheyapy)。其基本原理是机体摄取并储存相当剂量的光敏剂(photosensitizer)后,用一定波长的光源照射肿瘤部位,活化光敏剂,产生光化学反应,损伤多细胞靶点,干预肿瘤细胞和组织的增生,达到治疗目的。在理论上,PDT对脑瘤尤其是胶质瘤有治疗作用,这是因为脑肿瘤细胞具有高度摄取光敏剂的能力。8 中西医结合治疗 我国学者发现,三氧化二砷可以通过诱导胶质瘤细胞凋亡,俘获胶质瘤细胞在G2/M期,提高p53蛋白的表达等多方面的机制来抑制胶质瘤的生长。大部分患者通过中药调理,能达到“增效”和“减毒”的目的。雷公藤甲素和雷公藤红素对胶质瘤细胞有抑制作用,其作用与促进bax表达、抑制bcl-2表达、导致细胞凋亡有关。 总之,单纯用任何一种方法均不能彻底根治胶质瘤。神经外科医生绝不能满足于切除了肿瘤就完成任务。外科手术仅仅是治疗工作的开始,还必须根据肿瘤生物学、细胞动力学、放射治疗学、药物学和免疫学等多学科的有关知识,分阶段应用多种方法进行综合治疗,才能获得较好的疗效。

江涛 主任医师 北京天坛医院 神经外科4.2万人已读 - 引用 颅骨修补术问答

一、为什么要将骨瓣去掉?答:去骨瓣手术是紧急情况下挽求患者生命的手术,就是临床上的去骨瓣减压术,常用于治疗各种原因引起的难以控制的颅内压增高,如颅内出血或者大面积脑梗死之后的脑水肿。目前世界各国救治指南都以推荐以去骨瓣减压术作为治疗恶性高颅压的首选手段,能够有效降低颅内压,减少对脑干生命中枢的压迫,尤其在重型脑外伤救治中。二:为什么要行颅骨修补术?答:近年来,有学者发现大骨瓣减压术可能改变脑脊液流体动力学紊乱,可引起硬膜下积液和脑积水。而脑积水会诱发智能下降、步态异常、小便失禁等等。故临床上常选择同时行颅骨修补及脑室-腹腔分流术治疗脑积水,且已被证明效果良好。另外颅骨修补还具有脑保护作用、美容作用、预防及治疗癫痫作用,还有一定程度上减轻脑萎缩作用。三:选择颅骨修补术的时机?答:去骨瓣减压术后发生脑积水、脑膨出等并发症,传统的治疗方法是先行脑室-腹腔分流术,3-6个月后再行颅骨修补术。而根据本人个人临床经验,此修补时间很容易错过最佳治疗时间,目前关于早起颅骨修补的报道也非常多,且研究表明,早起颅骨修补(<2个月)的患者预后较延期修补(>3个月)更好。本人认为,进行早期颅骨修补术的患者因排除颅内压增高、颅内占位、脑膨胀及脑脊液的不正常,颅内压及其他颅骨修补的禁忌症一旦排除,就应早期行颅骨修补。四:颅骨修补材料选择?答:在最初的修补中,常常将术中取下来的自体骨瓣植入,但术后可能有较多的并发症,主要是植入骨瓣被吸收。随着人工植骨材料和三维成像技术的发展,应用人造材料修复取得了不错的效果,尤其是有吸收自体骨瓣倾向的患者,人工材料颅骨修补让患者获益较大。根据临床证据表明,两类人推荐使用人造材料“颅骨”:1.年龄小于30岁的患者,自体骨瓣吸收率高,不建议用自体骨瓣进行颅骨修补2.破碎的自体骨片容易被吸收,不建议用自体骨瓣进行颅骨修补。本文系赵明医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

赵明 主任医师 诸暨市人民医院 神经外科9777人已读 - 诊疗告知 【温馨告知】诊前诊后必读

首先感谢并欢迎您来到我的网上工作室,希望给您提供更多便利的同时也能为您的健康保驾护航! 就诊攻略: 1. 在线问诊:不方便来医院面诊的患者建议使用“在线看病”,需要把您的信息病历填写完整,这样更便于给您最中肯的建议、指导和更详尽的诊断。 2. 电话咨询:情况紧急或想要得到快速解答的患者可以申请“电话咨询”,以节约时间成本,提高诊治效率,沟通更清晰。 3. 家庭医生:需要相对长期随访复诊的患者,或短时间内(比如2-4周内)需要频繁联系医生的患者(比如需要调整用药/术前准备等)以起到更好治疗或康复效果,实行一对一的沟通治疗,可考虑申请“家庭医生服务”。 此服务无咨询次数限制,一对一针对指导,平时可以给我留言,我会在方便时或指定时间进行回复,每月有两次与我的紧急通话,避免紧急情况手足无措;也避免不必要的来回医院奔波劳累。 网络使我们天涯若咫尺;医患之间,您需要治疗的帮助,医生的劳动需要被尊重。这样双方面的体验都会很好。您准备好了吗?像网络时代的共享单车缩短了最后1-3公里的距离一样方便,好大夫在线也创造了,使您足不出户就能遍访名医的可能,而且由于您的认可和理解,会使医生更积极地为您尽心尽力,出谋划策。 当然,如果您不习惯这些方式看病,也可以通过最传统的方式挂号看病。但需付出很多时间和精力,而且在传统医疗环境下,您所能获得的解释时间可能会相对少一些(由于患者较多的原因),而且离开医院后再联系医生也苦于无方,还必须忍耐环境的嘈杂、身体的辛苦和漫长的等待。时代变了,不管是医疗还是生活都在改变,我们必须学会接受并好好利用。 祝您一切顺利、早日康复!

马春晓 主任医师 河南省人民医院 神经外科1158人已读 - 医学科普 健康提示:骨科专家从来不做9种姿势

01伤骨动作:蹲着择菜 研究表明: 平躺时膝盖的负重几乎是零,站起来和平底走路时负重是体重的1~2倍,跑步是4倍,而蹲和跪是8倍。临床上,女性膝关节疾病患者多于男性,就是因为生活中女性下蹲次数相对男性更多,比如蹲着洗衣服、择菜、擦地等。 注意: 老人和肥胖人群尽量不要深蹲或减少深蹲时间,别超过20分钟。老人下蹲最好扶着桌子或椅子,减少膝关节压力。 02伤骨动作:单间背包 研究表明: 长期背单肩包会让我们的肩膀酸痛,甚至一高一低,因为人们为了防止包带滑下来,一侧肩膀总是习惯向上挺一下,并向内用力,长期如此,脊柱还可能发生侧弯,女性甚至会出现乳房不对称,尤其处于骨骼生长发育阶段的学生,更易受影响。 注意: 学生书包里的课本很沉,最好背双肩包,对成人来说,上下班路上,若路途较短可以背单肩包,但最好不要总用一侧肩膀,若路途较远,最好背双肩包。 03伤骨动作:窝在沙发里 研究表明: 窝在沙发里或床上看电视、玩手机的确放松,可这对骨头来说却很煎熬,半卧位时,腰椎缺乏足够支撑,原有弧度被迫发生改变,椎间盘所受重力增大,久而久之可能导致肌肉劳损、脊柱侧弯等。 专家提醒: 正确的坐姿是腰背挺直,含胸收腹,两腿平方,小腿与大腿呈90度角,坐在椅子正中间,也可稍向前倾,但上半身别向左右两边倒,家里最好选择质地偏硬的沙发,坐上去不会一下子就陷进去,休息时腰后最好加个靠枕,让其支撑住后腰,利于腰椎放松。 04伤骨动作:趴着睡觉 研究表明: 许多上班族习惯中午趴在桌子上打盹,这不利于颈椎保持生理弧度,可能导致颈椎问题,有背痛或颈痛的人,尤其不能趴着睡,会加重病情。 专家提醒: 午睡最好平躺,如果条件实在不允许,可以坐在椅子上,在腰后垫个垫子,身体微微往后仰,简单休息一会儿即可。 05伤骨动作:稍息站立 研究表明: 站姿不仅影响形象,还与健康直接相关,很多人喜欢稍息站姿,把身体重心放在一条腿上,短时间可以放松身体,长时间如此,还会因腰椎两侧受力不均导致骨盆歪曲、脊柱弯曲,出现腰背疼痛。 专家提醒: 应注意保持正确站姿,做到挺胸、抬头、双臂自然下垂,让全省重量均匀分布在两条腿上,利于骨骼舒展和呼吸通畅。 06伤骨动作:低头玩手机 研究表明: 人们低头使用手机时,颈椎往往承受着更重的头部重量,同时肩颈过度紧绷,腰椎负担加大,成为“低头族”后,仅需短短5年,肩颈肌肉酸痛、腰酸背痛、颈椎病等症状就会找上门来。 专家提醒: 低头看手机不应超过15分钟,最好保持手机与视线齐平或稍低,头部保持直立,不要含胸驼背。 07伤骨动作:跷二郎腿 研究表明: 如果总是跷二郎腿,骨盆和髋关节由于长期受压,容易酸痛,还可能出现肌肉劳损,还易造成腰椎与胸椎压力不均,引起脊柱变形,诱发腰椎间盘突出,导致慢性腰背疼痛。 专家提醒: 保持正确坐姿,尽量不要跷二郎腿。如果一时改不了,每次翘腿别超过10分钟。 08伤骨动作:头和肩夹着手机打电话 研究表明: 有些人工作繁忙时,习惯将电话夹在头和脖子之间,殊不知,颈椎向一侧过度用力,可能导致颈部肌肉痉挛和过低疲劳,造成脖子酸胀、疼痛,埋下颈椎病的隐患。 专家提醒: 接电话时最好手持电话,每隔几分钟双手交替,避免一侧肌肉过度紧绷。 09直膝提重物 研究表明: 很多人都曾有过“闪腰”的经历,临床上叫做急性腰部扭伤。比如当你直着膝盖、弯腰提重物时,不能有效发挥髋、膝关节周围肌肉的力量,腰背筋膜、肌肉、韧带往往因负担过重而受伤,也对腰椎不利。 专家提醒: 提重物时应屈膝下蹲,使物体尽量靠近自己的身体,让脊柱保持垂直状态,用腿部肌肉力量 (来自微信)

马春晓 主任医师 河南省人民医院 神经外科2237人已读