杨光医生的科普号

- 精选 怀疑抽动症需要做什么检查

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科9.9万人已观看

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科9.9万人已观看 - 精选 如何改善癫痫患儿的睡眠问题

癫痫患儿的睡眠障碍是普通儿童的12倍,睡眠质量差会影响患儿白天的警觉性、行为、学习、认知功能和生活质量,也会对父母的健康和生活质量产生不利影响。以下方面有利于改善癫痫患儿的睡眠质量:1、通过遮蔽光线(使用厚窗帘或遮光百叶窗)可以帮助儿童入睡。2、晚上8点前关闭所有屏幕,因为蓝光光谱抑制内源性褪黑激素释放。3、建立放松的睡前习惯,如洗澡、看书、听音乐、在通风良好的房间保持舒适的温度等。4、有持续睡眠行为问题(如拒绝上床、不愿呆在自己的床上)的儿童可能需要儿童心理学家的指导。5、旅行不可避免地会干扰睡眠,长途旅行时应提前计划(尤其是出国),如旅行目的地的时差较大,应在旅行前几周逐渐改变患儿的服药时间。

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科4499人已读 - 精选 Science特别关注肠-脑轴,精神益生菌等为患者带来新希望

近年来,脑-肠轴成为微生物领域的一个研究热点。越来越多的研究支持了肠道菌群与精神疾病(如自闭症、抑郁症)之间存在关联。而随着研究的不断深入,许多研究者认为精神益生菌(psychobiotics)以及其它微生物疗法或许会成为治疗精神疾病的新兴疗法。中国人民解放军总医院(301医院)小儿内科杨光 近期Science杂志发表了一篇关于微生物组学给精神疾病带来新希望的新闻报道。Katya Gavrish 是一位认真专注的微生物学家,曾在俄罗斯接受过培训,还很热爱古典音乐。现在,她正在从一个看起来不可能的地方寻找新的大脑药物:人体粪便样本。她站在小型初创公司 Holobiome 实验室的大型厌氧箱前,通过橡胶手套进入正面是玻璃的厌氧箱,然后开始稀释厌氧箱中的样品—这是分离和培养细菌的第一步。Gavrish 和她的同事们期望能够利用细菌开发出针对抑郁和其他精神疾病的新治疗方法。流行病学和动物实验研究提供了越来越多关于肠道菌群与自闭症、焦虑症和阿兹海默症等精神疾病相关的证据,而这些证据正是 Holobiome 公司创建的基础。尽管 Holobiome 公司五年前才刚刚成立,而且只有 8 个人,但是该公司已经建立了世界上最大的人类肠道微生物库之一。该公司的首席执行官 Phil Standwitz 表示目前还无法准确说明新疗法将会采取何种形式,但是新疗法针对的目标疾病包括抑郁症、失眠、便秘和肠易激综合征中的典型症状腹痛(可能有神经学方面的原因)。Strandwitz 拥有微生物学博士学位,是一个谦和的中西部人士,他不喜欢空谈,但也不缺乏野心:他预计第一个人类试验会在一年内开始。原因很简单:神经精神疾病的药物开发已经滞后了几十年,而且很多现有的药物不是对所有患者都有效,并且会引起一些不良副作用。而越来越多的研究人员看到了微生物疗法或“精神益生菌”的良好前景。精神益生菌(psychobiotics),是由来自科克大学的神经药理学家 John Cryan 和精神病医生 Ted Dinad 共同创造出来的词汇。马萨诸塞州立大学洛厄尔分校的流行病学专家 Natalia Palacios 说:“这确实是一个年轻且令人振奋的领域,有着巨大的潜力。” 他正在探究肠道微生物与帕金森病之间的联系。有一些研究者倾向于慢慢地探索,专注于加强对背后生物学机制的理解。

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科5388人已读 - 精选 食物不耐受与抽动症、多动症的关系

食物不耐受就是身体对某种或几种食物“不接受”,而这种不良反应是一个积累的、慢性的过程。食物不耐受是一种复杂的变态反应疾病,是人体免疫系统对进入体内的某些食物产生的过度保护性免疫反应,它可引起全身各系统的慢性症状。通俗的讲,就是对吃进去的某些食物,免疫系统认为是有害的,会产生抗体来对抗这些食物,随之形成复杂的抗原抗体免疫复合物,这种物质会沉淀,落到哪里就会在哪里形成异常反应。 其中,胃肠道、皮肤是沉淀相对容易集中的地方,拉肚子或是皮肤发痒是最常见的症状。食物不耐受与日常饮食密切相关,越是常吃的食物越有可能引发症状,每个人都存在发生食物不耐受的可能。生活中约50%的人在进食后,会或多或少出现不耐受现象,其中儿童的发生率比成人高。 除了胃肠道和皮肤症状,食物不耐受还可以导致神经精神方面的紊乱,比如抽动症、多动症、自闭症、焦虑抑郁,还有些人会出现头晕、头痛及睡眠障碍。 如果怀疑食物不耐受,可以到正规医院进行食物不耐受(食物特异性IgG)检测明确诊断。 如果孩子对某种食物不耐受,可以根据高度过敏的阳性结果调整一下饮食的结构和侧重,但并非要永久禁食。首先可以规避不耐受食物,包括对含有不耐受食物成分的食物也要避免,同时要吃替代食品来保证营养摄入。比如,你对牛奶不耐受,那么就不要喝牛奶了,包括所有含奶食品如冰淇淋、奶油等都不要吃,可喝豆浆或水解蛋白奶粉来保证蛋白质的摄入量。那禁食食物是不是以后都不能再吃了呢?那不一定。理论上讲,人体免疫系统对某种物质的应答反应是有时效性的,对阳性结果2+-3+的食物进行避食3-6个月,特异性IgG水平就可能下降到正常水平,避食后就去掉了外来刺激,机体中的特异性抗体会慢慢消失,从而使身体逐步恢复正常。这之后,又可以慢慢恢复避食的食物。

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科2.8万人已读 - 精选 癫痫患儿可不可以接种疫苗

癫痫患儿到底可不可以接种疫苗,多数医生遇到这个问题,确实不好回答,只好说“去问负责打疫苗的医生”或者“看一下疫苗的说明书”。其它医生也不好回答,说明书也没提这回事或只说“慎用”,结果为了避免承担责任,就干脆不用,如果家属坚持使用则患者家属需要自行承担后果。近年由上海、杭州和苏州三地的儿科专家和疾控专家合作,编写了“特殊健康状态儿童预防接种专家共识”系列文章,在《中国实用儿科杂志》自2018年第10期开始陆续发布。专家共识明确说明,6个月及以上未发作的癫痫患者,无论是否服用抗癫痫药物,可以接种所有疫苗。有癫痫家族史者也可以接种疫苗。近6个月内有癫痫发作的患者,可以暂缓接种。此外,共识对热性惊厥疫苗接种也进行了说明,对于单纯性热性惊厥或非频繁性发作的热性惊厥(半年内发作<3次,且1年内发作<4次),既往没有惊厥持续状态(持续惊厥超过半小时),本次发热性疾病痊愈后,可按免疫程序接种各类疫苗,建议每次接种1剂次。对于复杂性热性惊厥,或短期内频繁惊厥发作(半年内发作≥3次,或1年内发作≥4次),可以暂缓疫苗接种,并建议专科门诊就诊。2013年意大利出版了癫痫与疫苗指南,指出白百破疫苗和麻风腮疫苗可显著增加高热惊厥风险。接种疫苗后出现癫痫性脑病(指癫痫发作为主要表现的脑病,患儿有脑功能障碍、智力差、发育迟滞等)的情况可能是与患儿本身遗传性基因缺陷有关,而与疫苗不具有因果关系。该指南给出几条推荐:1)儿童有热性惊厥史不是接种疫苗的禁忌症,应该接种疫苗。家长应该知道,一些疫苗可与发热有关,而发热可导致惊厥发作,这种情况容易出现在有热性惊厥病史的儿童,或者年龄小于6岁的儿童。2)原发性或继发性癫痫儿童接种疫苗不是禁忌症,应当接种疫苗。3)儿童患有癫痫性脑病(Dravet综合征、West综合征)不是疫苗接种的禁忌症。该指南还指出两个注意事项:没有证据表明以上患者不能接种疫苗,但Dravet综合征家长应明白免疫风险,预防性应用抗癫痫药物可能有帮助;对于SCN1基因突变的患者而言,短期内较早应用退热药物和/或安定类药物,与抗癫痫药物联合应用可能预防与疫苗有关的癫痫发作。另外,这里给出英国一位医学专家的观点,发表在英国癫痫研究网站,拿来供大家参考:1)癫痫患者可以接种几乎所有类型的疫苗,癫痫本身不是疫苗接种的禁忌症。如果你患有癫痫或在服用抗癫痫药,你仍可以象正常人一样接种疫苗。你的孩子也应该象正常人一样接种疫苗,癫痫家族史不影响接种疫苗。2)癫痫患儿如果病情稳定也可正常接种疫苗,同样癫痫本身不是儿童疫苗接种的禁忌症。小于12个月的癫痫婴儿有可能需要延迟接种疫苗,必须在病情稳定后才可接种。3)一些疫苗接种后可以出现短时的体温上升,这属于疫苗的副作用。但很少会触发热性惊厥发作,当然也有例外。如果孩子过去有热性惊厥病史,那么这些孩子接种疫苗后发生惊厥的风险轻度升高。但不接种疫苗一旦感染相关传染病则损害巨大,从“两害相权取其轻”的角度看,仍建议他们接种疫苗。4)怎样预防和控制疫苗接种后的体温上升呢?例如,接种疫苗后24小时内可以常规给予扑热息痛,这个方法可以用于一些接种白百破疫苗的孩子。5)可以引起体温升高的疫苗包括白百破疫苗和麻风腮疫苗。接种白百破疫苗后24小时内可以出现发热,而麻风腮疫苗接种后的发热最长可以持续1周左右。

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科5657人已读 - 精选 抽动障碍发病机制进展及其与肠道菌群关系

抽动障碍是遗传、生物、心理、免疫和环境等因素相互作用的综合结果,确切病因和发病机制不清。目前认为其主要与大脑皮质-纹状体-丘脑-皮质通路功能异常有关,涉及多巴胺能、α去甲肾上腺能、γ-GABA能、乙酰胆碱能、谷氨酸能神经元等多种神经元通路,机制极其复杂。近来,越来越多的证据表明微生物在抽动障碍等神经系统疾病发病发挥着极为重要的作用。特别是多种细菌感染性疾病具有与抽动障碍极为类似的临床表现,如链球菌感染相关的儿童自身免疫性神经精神障碍( Pediatric Autoimmune NeuropsychiatricDisorders Associated with Streptococcal Infections) 、风湿性舞蹈病等,这些疾病部分是由于抗微生物抗体与中枢神经元发生交叉反应,导致神经炎症及功能障碍。Tourette‘s综合征、慢性抽动和强迫障碍的儿童,在神经精神症状出现前3 个月罹患链球菌感染的风险高于对照组2.5 倍;Tourette's综合征发病前12个月常见一次以上A组β-溶血性链球菌感染,为对照组13倍。抽动障碍症状变化与多种与微生物免疫有关的细胞因子有关,如TNF-α、IL-13、IL-5、TLR14等。复发性感染和慢性炎症可触发和维持抽动障碍症状,肠道微生物可能是应激与神经炎症的关键调节因素之一。肠道细菌的代谢产物短链脂肪酸可恢复无菌动物模型受损的小胶质细胞功能,从而控制神经炎症反应。益生菌可促进血清素和GABA的产生。肠道菌群可合成并释放大量丰富的神经递质、神经调质,并刺激肠道内分泌细胞合成释放神经肽。如乳杆菌和双歧杆菌可产生GABA,芽孢杆菌属和酵母菌属可产生去甲肾上腺素,念珠菌、肠球菌和链球菌可产生5-羟色胺等。当前研究发现肠道微生物可调节神经发育(小胶质细胞发育、髓鞘形成)并通过“脑—肠轴”影响神经功能。动物研究提示:肠道菌群移植可以改变试验动物行为。肠道菌群与自闭症等多种神经精神疾病密切相关,肠道菌群移植可以改变儿童自闭症相关症状。目前解放军总医院儿内科和消化内科正在联合进行一项粪微生态移植治疗儿童抽动障碍的临床试验,有需要的家长可来门诊评估。2015年4月以来,解放军总医院消化科、小儿内科在相关研究中发现,肠微生态制品移植对于儿童神经精神疾病自闭症、抽动症具有一定疗效。抽动障碍患儿在进行肠微生态制品移植后,患者抽动症状明显改善或消失,综合抽动严重程度量表评分在治疗后明显下降,包括饮食习惯(挑食)、情绪等也得到明显改善或纠正。只有极少数儿童在治疗后出现一过性发热和呕吐,后自行恢复。相关结果已发表于国际学术期刊,这是肠微生态制品移植治疗抽动障碍的首次报道。经解放军总医院伦理委员会的审查和批准,由解放军总医院消化科、小儿内科牵头,联合多学科专家,开展“微生态制品移植治疗儿童抽动障碍疾病”。根据前期研究,肠道微生态移植治疗抽动障碍很有可能取得良好疗效,为患儿带来新的治疗希望。此外,参加本研究将会得到经验丰富的临床医学专家对疾病的鉴别诊断、抽动障碍方面系统的评估,对于肠道微生物组免费的检测和分析,对患儿今后健康指导具有重要意义。有意愿做粪微生态移植的患儿可以门诊找我就诊。或微信咨询lijianfeng305174。

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科9171人已读 - 精选 抽动症为什么要查链球菌感染指标

怀疑抽动症的孩子医生一般都会建议做抗“O”除外链球菌感染,那么链球菌感染和抽动症之间有什么关联呢? 1、除外风湿性舞蹈病:在抽动症的诊断中,是必须要排外一些原发疾病引起的症状性抽动的,如小儿风湿热的孩子会伴发风湿性舞蹈病,可以类似抽动症出现面部及四肢的不自主抽动,喉部肌肉抽动出现语音障碍,与精神紧张有关,睡眠时抽动消失。但风湿性舞蹈病在抽动方式上一个动作持续时间相对较长,动作幅度相对较大,全身及部分肌肉抽动不规则变化。上肢近端大动作如舞蹈样,动作有时不相同。足及足趾乱动,不能走直线。面部肌肉抽动也呈多变性。精细动作不能完成,甚至因口舌多动不能进食,可严重影响日常生活。部分患者伴有风湿热的表现,但很少同时有关节炎症状。约25%的患儿最后发展为心肌炎。抗“O”增高,血沉有时增块。多在链球菌感染症2-6个月发病,病程为自限性,大部分可自行缓解。女孩多于男孩。 2、链球菌感染相关的儿童自身免疫性神经精神障碍(PANDAS):20 世纪90 年代末,Swedo等报道的儿童抽动症患者中,部分病例由链球菌感染诱发,其发生机制可能与自身抗体介导的针对基底节的自身免疫损伤有关,这些病例被称作“熊猫病”(PANDAS)。然而,这一综合征的诊断仍存在争议,一些人认为 PANDAS可能是抽动症的一部分。关于PANDAS是一种独立的疾病还是抽动秽语综合征的一种极端形式的争论仍未停止,有些专家认为清除链球菌有助于 PANDAS的治疗。 由于风湿性舞蹈病与PANDAS均有链球菌前驱感染史,在症状表现上有重叠之处,不典型病例需要鉴别。风湿性舞蹈病的舞蹈症较重,常干扰正常运动功能,PANDAS舞蹈样动作轻微,常表现为与环境不相适应的突发性肢体活动,但一般不影响正常肢体运动功能。两者间还存在一些其他差异, 如风湿性舞蹈病多见于女性儿童,PANDAS 多见于男性儿童;风湿性舞蹈病多数为单相病程,少数可复发,PANDAS常呈缓解-复发性病程;预防性抗生素治疗对预防风湿性舞蹈病复发有效,对PANDAS疗效不确切。本文系杨光医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科2.1万人已读 - 直播回放 抽动症和饮食和肠道的关系

直播时间:2024年12月30日19:06主讲人:杨光主任医师中国人民解放军总医院第一医学中心小儿内科

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科1111人已读

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科1111人已读 - 精选 生酮饮食是婴儿痉挛症有效的二线治疗

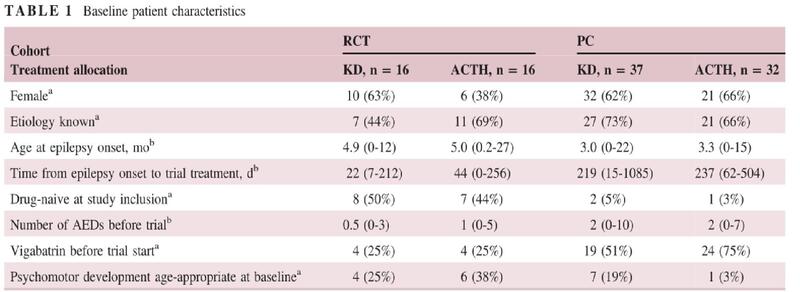

婴儿痉挛症(West综合征)以癫痫性痉挛、脑电图 (EEG) 高度失律失律和精神运动迟滞为特征,是最常见的婴儿型癫痫性脑病。目前,只有三种治疗方案显示出高于IV 级证据并因此被推荐为标准疗法:促肾上腺皮质激素 (ACTH)、氨己烯酸 (VGB) 和口服皮质类固醇。只有 ACTH 治疗具有 I 级证据;氨己烯酸被推荐作为结节性硬化症相关 WS 的一线治疗,一些研究报告的应答率≥90%。生酮饮食 (KD) 已在多种儿童期耐药性癫痫综合征中显示出疗效。目前,KD 因此被认为是标准方案失败时使用的二线治疗。 近期发表在《Epilepsia》上的一项研究,比较生酮饮食(KD)与标准促肾上腺皮质激素(ACTH)治疗在 婴儿痉挛症中的疗效和安全性,一共101例婴儿痉挛症患儿被纳入研究,纳入RCT研究有32例,纳入平行队列研究69例。 生酮饮食在第28天出现临床电缓解的频率为47%;促肾上腺皮质激素在第28天出现临床电缓解的频率为80%; 但从长远来看,KD 与 ACTH 一样有效,但耐受性更好。在没有预先 VGB 治疗的情况下,ACTH 仍然是实现短期缓解的首选。然而,对于既往 VGB治疗的,KD 在短期内至少与 ACTH 一样有效,并且与较低的长期复发率相关;因此,生酮饮食代表了 婴儿痉挛症合适的二线治疗。 解放军总医院第一医学中心儿科与营养科联合已开展婴儿癫痫的规范生酮饮食治疗,具体可门诊或好大夫在线咨询。

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科2693人已读

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科2693人已读 - 医学科普 儿童视神经脊髓炎谱系疾病诊治进展

视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)是中枢神经系统炎性疾病,特征为免疫介导的严重脱髓鞘及轴突损伤,主要累及视神经和脊髓,虽然在儿童不很多见,但其复发率及致残率较高,治疗相对比较棘手。NMOSD无准确流行病学数据,在不同研究中,其患病率为1-5/100,000年,非白种人更易感,女性明显高发,青壮年居多,但也见于儿童和老年人。2015年国际NMO诊断小组制定了新的NMOSD诊断标准,取消了NMO的单独定义,将NMO与单发或复发性视神经炎(ON)、单发或复发性长节段横贯性脊髓炎(LETM)、伴有风湿免疫疾病或风湿免疫相关自身抗体阳性的ON或LETM等统一命名为NMOSD。NMOSD的治疗包括急性期治疗和序贯治疗。对于NMOSD急性发作或复发的患者,建议初始治疗时静脉给予大剂量甲泼尼龙。对于症状严重且糖皮质激素治疗无效的患者,建议予以血浆置换或大剂量丙种球蛋白治疗。序贯治疗的目的为预防复发,减少神经功能障碍累积。对于AQP4-IgG阳性的NMOSD以及AQP4-IgG阴性的复发型NMOSD应早期预防治疗。利妥昔单抗(RTX)和吗替麦考酚酯(MMF)被推荐为序贯治疗的一线药物,由于硫唑嘌呤的副作用和起效偏慢,建议作为二线药物。就有效性来说,RTX最优。耐受性来说,MMF耐受性最好,RTX次之,而环磷酰胺(CXT)耐受性最差。而小剂量环孢素A(CSA)是有潜力的治疗难治性NMOSD的选择。RTX是一种针对B细胞表面CD20的单克隆抗体,B细胞消减治疗能减少NMOSD的复发和减缓神经功能障碍进展,具有显著疗效。国内治疗经验表明,小剂量RTX对预防NMOSD仍有效,且副反应小,花费相对较少。小剂量RTX对成人NMOSD有效,对于体表面积更小的儿童而言,小剂量RTX更应作为临床剂量的优化选择。我中心用法为:RTX 100mg/m2静脉点滴,1次/周,连用3-4周。大部分患儿治疗后可维持B淋巴细胞消减3~6个月,可根据CD19+细胞监测B淋巴细胞,若CD19+细胞>1%可重复应用。对于AQP4抗体血清阳性的患者,包括出现单次发作的患者,复发风险风险较高,免疫抑制治疗通常持续至少5年。但是,考虑到NMOSD后果往往严重,一些专家提出可终生治疗,其他专家建议,免疫抑制的疗程应根据发作和残疾的严重程度具体调整。总的来说,AQP4-IgG的检测对于诊断NMOSD具有重要意义,而AQP4-IgG阴性的NMOSD有待进一步研究。儿童NMOSD的急性期及预防复发期的治疗药物目前没有建立最佳剂量、持续时间和治疗顺序。随着我们对NMOSD发病机制了解的加深,各种药物作用靶点不断出现,更加需要前瞻性的研究来帮助我们选择合适的治疗药物。

杨光 主任医师 中国人民解放军总医院第一医学中心 小儿内科1232人已读