张源方医生的科普号

- 精选 婴幼儿血管瘤

婴幼儿血管瘤是指由胚胎期间的血管组织增生而形成的,以血管内皮细胞异常增生为特点,发生在皮肤和软组织的良性肿瘤。 发病特点婴幼儿血管瘤多在出生后1周左右出现,有些出生时就有,男女发病比例约为1:3,在患儿1岁以内处于增殖期,1岁左右逐渐进入消退期, 大多数婴幼儿血管瘤可完全消退。文献报道,1岁时血管瘤的消退率约为10%,5岁时约为50%,7岁时可达70%。 临床表现最早期的皮损表现为充血性、擦伤样或毛细血管扩张性斑片。生后6个月为早期增殖期,瘤体迅速增殖,明显隆起皮肤表面,形成草莓样斑块或肿瘤,大小可达最终面积的80%。之后增殖变缓,6~9个月为晚期增殖期,少数患儿增殖期会持续至1岁之后。瘤体最终在数年后逐渐消退。未经治疗的瘤体消退完成后有25%~69%的患儿残存皮肤及皮下组织退行性改变,包括瘢痕、萎缩、色素减退、毛细血管扩张和皮肤松弛。 治疗方法婴儿血管瘤治疗的目的主要是抑制血管内皮细胞增生,促进瘤体消退,减少瘤体残留物,如果一直不治疗,瘤体会越长越大,越长越厚,严重的会溃烂、出血、毁容、凝血功能障碍、充血性心力衰竭甚至危及生命。血管瘤溃烂的话,一般愈合较慢,有些需要一到两个月才会慢慢愈合,一直不愈合、出血不止的、造成凝血功能障碍的需尽早进行手术治疗! 局部注射治疗一个疗程为3-5天,具体治疗时间需要根据打针治疗时瘤体的面积、硬化程度、颜色变化来决定,一个疗程结束后观察两到三个月来院复查,如有增长趋势及时巩固治疗!有些治疗之后,局部会出现水泡或肿胀,不需要担心,水泡、肿胀会慢慢吸收、消退,如有溃烂趋势,可以局部涂抹红霉素软膏或百多邦防止感染! 局部注射+口服心得安生长较快的、面积较大的、特殊部位的婴幼儿血管瘤,如颌面部,单纯应用一种方法治疗可能效果不佳,可联合局部注射+口服心得安(普萘洛尔)。口服心得安至少服用6个月以上,1个月以上婴幼儿即可服用,该方法效果明显,但服用时间稍长,联合局部注射治疗可缩短用药时间。 滴眼液外用表浅的婴幼儿血管瘤,也可联合外用盐酸卡替洛尔滴眼液或马来酸噻吗洛尔滴眼液,方法:用一小块化妆棉,用滴眼液将化妆棉湿润,外敷于瘤体表面,每天2-3次,每次20-30分钟,可控制表浅的瘤体生长。 滴眼液也可以与肤源奇医用护理敷料(清润型)混合后形成凝胶状,均匀涂抹于瘤体部位,每天4-5次,凝胶状相对来说方便操作,也可以促进药物的吸收,效果良好。 肤源奇凝胶和滴眼液涂抹治疗方法不当自然溃烂

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科1万人已读

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科1万人已读 - 精选 新生儿红斑

新生儿红斑,又称新生儿胎痣,常见于前额、上眼睑、眉间、鼻周或枕项部等中线附近。橙色或淡红色,不突出皮面,轻压即可褪色。病变位于真皮层内,在新生儿期出现,随患儿生长而略增大,但颜色并不加深,绝大数会自行消退,一般不需治疗。

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科3034人已读

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科3034人已读 - 精选 肤源奇—β受体阻滞剂经皮给药治疗婴幼儿血管瘤

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科8321人已读

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科8321人已读 - 精选 口服心得安治疗婴幼儿血管瘤

普萘洛尔(英文名:propranolol ,中文商品名:心得安)是治疗婴幼儿血管瘤的一线药物,其有效性和安全性已经得到证实。该药副作用轻微,治疗源于法国Bordeaux儿童医院Léauté-Labrèze等医生的偶然发现,最早的报道发表于2008年6月世界权威医学杂志《新英格兰医学杂志,NEJM》,同时也在波士顿举行的国际血管瘤与脉管性疾病研究学会(ISSVA)大会上发布,堪称是血管瘤治疗历史上最重大的发现之一。 用药前检查:心电图、心脏彩超、血常规、肝肾功能、甲功三项、心肌酶谱等检查。排除心律失常、重度传导阻滞、先天性心脏病等疾患;排除气管炎、肺炎、哮喘。 禁忌证:普萘洛尔作为一种已使用数十年的传统药物,其说明书上的禁忌证包括心脏病变(传导阻滞)、气道敏感性疾病、通气困难或其他肺部疾病。 药物规格:100片/瓶,10mg/片;价格2.5~3.5元/瓶。需密封保存,有效期3年。 用药剂量:1~3mg/kg,常用2mg/kg,分2~3次口服,推荐分2次。 用药方法:喂奶后10~15分钟喂药,将药片碾碎,放在汤匙中,用10mL糖水或奶水(奶粉)溶解,一次性灌入口内。每天2次,间隔12h。如婴儿不配合将药水吐出,要设法按量补服。普萘洛尔应最好在进食后服用,进食后服药可予避免发生低血糖。口服心得安后,血浆半衰期(plasma half-life)为3~6 h。 家长须知:服药后可能出现腹泻、低血压、心动过缓、低血糖、气管痉挛等并发症。腹泻严重者,需停药,待适应后再服。如诱发气管或支气管痉挛、哮喘,需立即停药,且不能继续用药。低血压、心动过缓、低血糖一般无主观症状,不需要处理。其他特殊情况,需随时复诊。治疗期间,可以正常接受疫苗接种。 不良反应:常见的不良作用有低血糖、低血压、心率减慢、腹泻、睡眠改变、哮喘发作,其他如手足发冷、烦躁、出汗、便秘、抽搐、昏睡、低体温等少见。通常发生在治疗初期,大部分无需特别处理或仅需对症处理,数天后可恢复,不影响继续治疗。血糖、肝肾功能和甲状腺功能在治疗前、后无显著差异,服药后第1 天心率变化较大,但服药前与服药后3h和6h心率差异无统计学意义。 普萘洛尔联合硬化剂注射治疗,对婴幼儿增殖期血管瘤的效果较好,从目前的临床治疗效果,加之40 年来普萘洛尔用于治疗婴幼儿心血管疾病所建立的安全性和副作用详细评估分析,普萘洛尔联合硬化剂注射治疗是一种安全、方便的治疗婴幼儿血管瘤的药物。 治疗后反应:口服普萘洛尔后1 周,瘤体颜色开始变淡、萎缩变软。治疗3 个月后,大部分瘤体明显萎缩。至1 岁时,瘤体基本消退,表面可遗留毛细血管扩张。明显的变化见于用药后的前8周和患儿6个月时,心率下降>20%是起效的早期指标。 疗程:普萘洛尔对血管瘤的作用在第1周时最明显,其后的改善速度缓慢,有时甚至出现停滞期(periods of stagnations)。原因可能是早期推测的血管收缩作用,而药物对血管瘤分子标志物的作用在临床上的表现并不明显。但药物治疗必须持续至少6个月,因为过早停药会导致反弹。 停药标准:血管瘤完全消退,或年龄超过1岁,血管瘤增殖期结束。 停药方法:前2周次数减半,后2周剂量减半,停药。观察1个月,如无反弹,完成停药;如反弹,按原方案继续服药1个月或更长时间。

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科3345人已读 - 精选 河南省人民医院血管瘤科科室简介

河南省血管瘤(畸形)诊疗中心——河南省人民医院血管瘤科,是全国首家血管瘤科专业病区,也是国内目前唯一的公立医院血管瘤(畸形)诊疗中心。河南省医学重点特色专科。目前开放床位82张,年门诊量2万余人,年住院病人5000余人,年手术量1000余台。 中心拥有一支学历层次高、技术精湛的医护队伍,共有医护人员46人,其中,医生15人,护士30人;博士3人,硕士12人;高级职称7人。是郑州大学、山东大学、新乡医学院的硕士研究生培养点。 在血管瘤基础理论研究和临床诊疗、科研工作中,借鉴国外的先进理论和经验,进行了血管瘤概念、诊断、临床分类及其治疗方法的研究,逐步形成了局部尿素注射、选择性动脉置管尿素介入治疗、及不同方式的手术、激光和光动力治疗等较为系统、科学、有效、毒副作用小的综合治疗方法,取得了良好的治疗效果,受到了中央电视台、健康报及省内多家新闻媒体的报道,2002年1月31日、2004年5月10日及2011年5月14日三次应邀在中央电视台《健康之路》节目和2013年7月16日央视网《健康有约》栏目中作有关血管瘤治疗的专题讲座。收治了来自全国30多个省市、自治区、香港特别行政区及日本、罗马尼亚等国内外患者10万余例,诊断和治疗水平均处于国内领先水平。 科室诊疗范围 一、血管瘤(草莓状血管瘤、海绵状血管瘤、混合型血管瘤)。 二、血管畸形(毛细血管畸形、静脉血管畸形、动脉血管畸形、淋巴管畸形和混合型血管畸形)。 三、颌面部、口腔舌咽部、内脏血管瘤和血管畸形。 四、巨大血管瘤血小板减少综合征、骨肥大性静脉曲张血管瘤综合征等各种血管瘤综合征。 五、激光和光动力治疗血管瘤和血管畸形。 六、射频消融治疗血管瘤、脉管畸形。 七、介入栓塞治疗

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科4991人已读 - 医学科普 盐酸普萘洛尔口服液治疗婴幼儿血管瘤

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科1277人已读

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科1277人已读 - 医学科普 高血压、高血糖、高血脂、高尿酸标准对照表以及忌口注意事项

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科1027人已读

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科1027人已读 - 医学科普 右小腿重症卡波西样血管内皮瘤伴血小板减少(KMP)

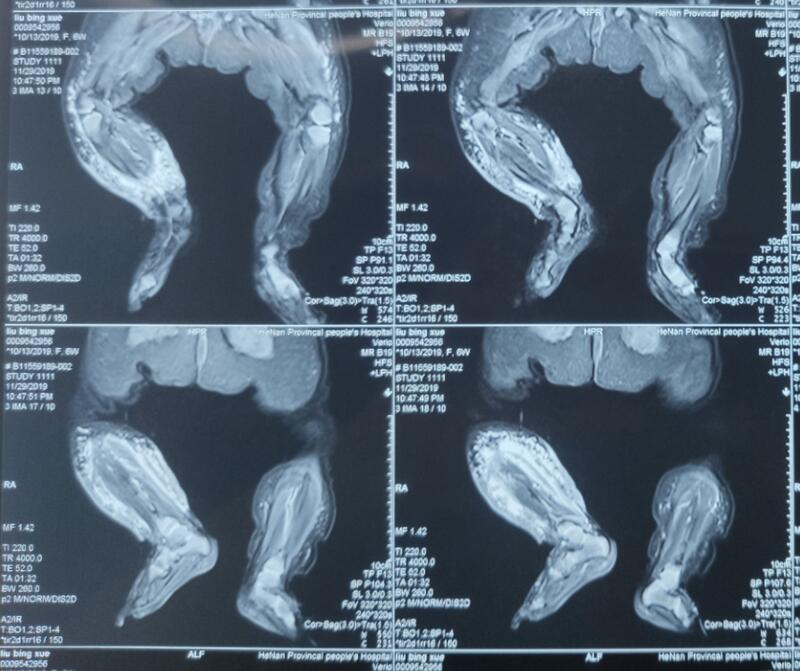

今天我们来一起关注昨天来到我科的玥玥(化名),出生58天。出生后玥玥父母发现宝宝右小腿大面积紫红色肿块。随后就诊某知名三甲医院,入院后该医院给予治疗效果不佳。2周前发现右小腿部瘤体周围散在出血点,瘀斑,面积大,环绕小腿一周并血小板明显下降。玥玥家人紧张又害怕,觉得孩子病情不能再耽误了。 几经介绍,慕名来到我院寻求血管瘤科诊治。门诊以“右小腿重症卡波西样血管内皮瘤伴血小板减少(KMP)”,收入河南省人民医院血管瘤科。 入院查血小板示41×10ˇ9/L。由于患儿年龄小病情重,入院后董长宪主任医师,刘大看副主任医师,张源方主治医师等医师团队谨慎讨论病情,拟定治疗方案。积极完善相关检查,术前给予治疗激素和丙种球蛋白,改善患儿凝血功能障碍,积极为其完善术前准备,完善术前检查,反复研究手术方案,于12月10日在全麻下进行“右小腿重症卡波西样血管内皮瘤切除术+原位植皮术”,经过数小时的奋战,手术顺利结束,玥玥转入PICU继续治疗, 今日玥玥生命体征平稳,转入病房,复查血常规血小板已升至141×10ˇ9/L,术前烦躁哭闹的玥玥也成了安静的乖宝宝。 在这里为玥玥默默祈福,愿可爱的你早日康复!

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科3627人已读

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科3627人已读 - 医学科普 毛细血管畸形(鲜红斑痣)

临床表现葡萄酒色斑(Port-wine stains,PWS)为最常见的毛细血管畸形(Capillary malformation)又称鲜红斑痣,系先天性皮肤毛细血管扩张畸形,发病率为 0.3%~0.5%,常在出生时出现,好发于头、面、颈部,也可累及四肢和躯干。表现为边缘清楚而不规则的红斑,压之褪色或不完全褪色,红斑颜色常随气温、情绪等因素而变化。 随着年龄的增长,病灶颜色逐渐加深、增厚,并出现结节样增生。部分严重的病变可伴有软组织,甚至骨组织的增生,导致患部增大变形等。可分3型,粉红型:病变区平坦,呈浅粉红至红色,指压完全褪色。紫红型:病变区平坦,呈浅紫红至深紫红,指压褪色至不完全褪色。增厚型:病变增厚或有结节增生,指压不完全褪色至不褪色。 治疗方法对粉红型、紫红型及部分增生型,目前主要推荐脉冲染料激光和光动力治疗,我科主要采用光动力疗法。光动力疗法(Photodynamic therapy,PDT)又称血管靶向光动力疗法(Vascular-target photodynamic therapy,V-PDT),是一种高选择性破坏畸形毛细血管网,具有靶向性强、疗效好、安全性佳,且无热损伤的治疗新技术。 对于非手术治疗无效的病例,可采用手术来清除病灶、改善外观畸形。

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科6620人已读

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科6620人已读 - 医学科普 动静脉畸形

1.临床表现 动静脉畸形(Arteriovenous malformation,AVM)是一种高流量的先天性血管畸形,由扩张的动脉和静脉组成,异常的动静脉之间缺乏正常毛细血管床。 AVM发生率低,无性别差异。 40%~60%的患者出生时即发现,易被误诊为毛细血管畸形或血管瘤。头颈部相对好发,其次为四肢、躯干和内脏。病灶表现为皮肤红斑、可见迂曲扩张呈串珠状的血管团快、皮温高、可触及搏动或振颤、可闻及血管杂音。局部可出现疼痛、溃疡或反复出血,严重者因长期血流动力学异常可致心力衰竭。晚期还引起外观畸形、重要组织器官受压、功能损害等。 将动静脉畸形按照疾病进展的严重程度分为4期。 I期(静止期) 无症状,通常从出生到青春期。 病灶不明显,或仅仅表现为葡萄酒色斑或血管瘤消退期的外观。触诊可及皮温升高。 II期(扩张期) 通常在青春期开始,肿物增大,肤色加深,侵及皮肤和深部结构。触诊可及搏动、震颤,听诊可闻及杂音。 III期(破坏期) 出现自发性坏死、慢性溃疡、疼痛或出血等症状。 IV期(失代偿期) 因长期血流动力学异常,并发高排低阻性心功能不全或心力衰竭。 2.治疗 AVM治疗困难,复发率高。AVM治疗方式包括常规介入栓塞、无水乙醇介入治疗、外科手术和联合治疗。 2.1.常规介入栓塞 常规的介入栓塞剂可以是液体,如NBCA (nbutyl cyanoacrylate)或Onyx等,也可以是固体,如明胶海绵粉、PVA(polyvinyl alcohol)及弹簧圈等。因常 规栓塞剂不能破坏血管内皮细胞,无法去除AVM 病灶,绝大多数患者最终都会复发,复发率高达98%。但该治疗可减少术中出血。目前,常规介入栓塞主要用于术前准备。 2.2 无水乙醇介入栓塞治疗 无水乙醇可破坏血管内皮细胞,治疗效果确切。但误栓可引起周围正常组织坏死、重要器官功能丧失(如失明),甚至因心肺衰竭而导致死亡。 2.3 外科手术 外科手术是目前唯一能达根治目的治疗方法。早期、边界较清晰的动静脉畸形,彻底的手术切除可以实现病灶区域的长期稳定,不再复发。严重的、范围过大的可采用常规介入栓塞联合手术,以最大程度的改善外观、保留基本功能。但晚期和已导致严重并发症(如出血、疼痛或肢体坏死)的动静脉畸形,最终需要截肢。因此,动静脉畸形早发现、早诊断、早期手术治疗效果好,致残率、死亡率低。

张源方 主治医师 河南省人民医院 血管瘤外科2271人已读