高永涛医生的科普号

- 精选 《认识三叉神经痛》

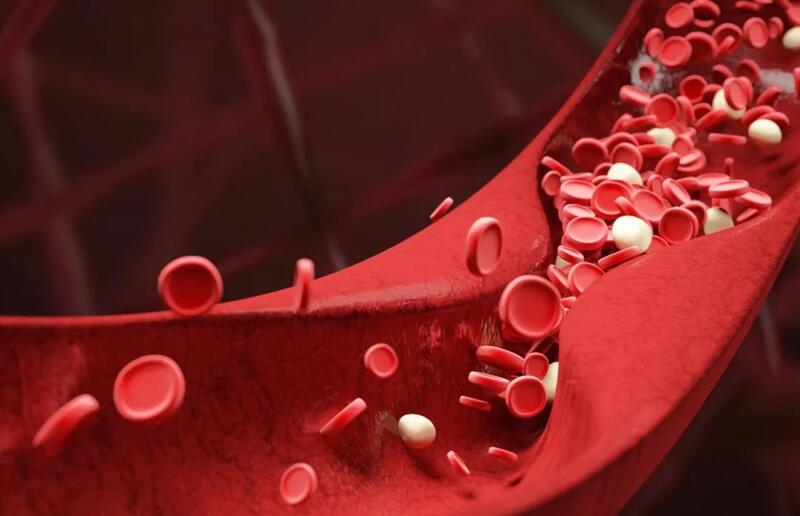

一、引言 三叉神经痛是一种以面部三叉神经分布区内反复发作的阵发性剧烈疼痛为主要表现的神经系统疾病。其疼痛程度剧烈,严重影响患者的生活质量。 二、病因 1. 血管压迫:目前认为,三叉神经痛的主要病因是三叉神经根部受到附近血管的压迫。随着年龄的增长,血管可能会发生硬化、迂曲等变化,从而更容易压迫三叉神经。2. 神经损伤:面部的外伤、手术损伤、炎症等也可能导致三叉神经痛。3. 遗传因素:有研究表明,部分三叉神经痛患者可能存在遗传倾向。 三、症状 1. 疼痛特点:三叉神经痛的疼痛通常为突然发作的剧烈疼痛,如电击、刀割、针刺样疼痛。疼痛一般持续数秒至数分钟,然后突然停止。疼痛可由轻微的刺激如刷牙、洗脸、说话等诱发。2. 疼痛部位:疼痛主要局限于三叉神经分布区域,通常为一侧面部,可分为三支,分别为眼支、上颌支和下颌支。3. 发作频率:疼痛发作的频率因人而异,有些患者可能几天发作一次,有些患者则可能每天发作多次。 四、诊断方法 1. 病史和症状:医生会详细询问患者的疼痛症状、发作频率、诱发因素等病史,以初步判断是否为三叉神经痛。2. 体格检查:检查面部的感觉、运动功能,以排除其他神经系统疾病。3. 影像学检查:如头颅磁共振成像(MRI)等,可以帮助医生确定是否存在血管压迫等病因。 五、治疗策略 1. 药物治疗:-抗癫痫药物:如卡马西平、奥卡西平等,是治疗三叉神经痛的一线药物。这些药物可以抑制神经的异常放电,从而缓解疼痛。-止痛药物:对于疼痛较为严重的患者,可以使用一些止痛药物,如布洛芬、对乙酰氨基酚等。2. 手术治疗:-微血管减压术:是目前治疗三叉神经痛的最有效方法之一。手术通过将压迫三叉神经的血管与神经分开,从而缓解疼痛。-射频热凝术:通过射频电流破坏三叉神经的感觉纤维,从而达到止痛的目的。-球囊压迫术:将一个微小的球囊插入三叉神经半月节,然后注入造影剂使球囊膨胀,压迫三叉神经,从而缓解疼痛。 六、预后和预防 1. 预后:三叉神经痛的预后因人而异。药物治疗通常可以缓解疼痛症状,但部分患者可能需要长期服药。手术治疗的效果较好,但也存在一定的风险和复发率。2. 预防:目前尚无有效的方法可以完全预防三叉神经痛的发生。但是,保持良好的生活习惯,如避免过度劳累、保持心情舒畅、避免面部受寒等,可能有助于降低发病风险。 七、结论 三叉神经痛是一种严重影响患者生活质量的神经系统疾病。了解其病因、症状、诊断方法和治疗策略,对于患者及时就医、选择合适的治疗方法具有重要意义。同时,公众也应该加强对三叉神经痛的认识,提高自我保健意识,以减少疾病的发生。

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科9人已读

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科9人已读 - 医学科普 《高血压与脑出血:不可忽视的健康风险》

在我们的生活中,高血压就像一个隐藏的“健康杀手”,如果不加以重视,可能会引发严重的后果——脑出血。一、认识高血压高血压,简单来说,就是血液在血管中流动时对血管壁造成的压力过高。很多人可能觉得高血压只是血压高一点,没什么大不了。但实际上,长期的高血压会对身体造成很大的危害。高血压的症状并不明显,很多人可能没有任何感觉,但这并不代表它没有在损害你的身体。它就像一个无声的破坏者,悄悄地侵蚀着你的血管。如果你的血压长期处于较高水平,血管壁就会受到持续的高压冲击,变得越来越脆弱。二、高血压引发脑出血的原理当血管壁变得脆弱不堪时,就容易发生破裂,尤其是在脑部的血管。脑部血管破裂后,血液就会流入脑组织,形成脑出血。脑出血可不是小问题,它会对大脑造成严重的损伤。血液会压迫周围的脑组织,导致脑细胞缺氧、坏死,进而影响大脑的正常功能。三、脑出血的危害1. 身体功能障碍脑出血可能会导致身体的一侧瘫痪,让你失去行动能力。你可能无法正常走路、拿东西,甚至连自己的生活都无法自理。2. 语言障碍有些人在脑出血后会出现说话不清楚、无法表达自己的意思等语言障碍。这会给你的交流带来很大的困难,让你感到孤独和无助。3. 认知障碍脑出血还可能影响你的记忆力、思维能力等认知功能。你可能会忘记事情、变得糊涂,甚至无法认出自己的家人和朋友。4. 生命危险严重的脑出血可能会危及生命。如果出血量大或者出血部位关键,可能会在短时间内导致死亡。四、如何预防高血压和脑出血1. 健康饮食减少盐的摄入,多吃新鲜的蔬菜水果、全谷物等富含膳食纤维的食物。避免高脂肪、高胆固醇的食物,如油炸食品、动物内脏等。饮食中可以适当增加富含钾的食物,如香蕉、土豆等,钾有助于降低血压。2. 适量运动坚持适量的运动,如散步、慢跑、游泳等,可以帮助你控制体重、降低血压。但要注意运动强度不要过大,避免过度劳累。每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动。3. 戒烟限酒吸烟和过量饮酒都会增加高血压和脑出血的风险。所以,为了你的健康,最好戒烟限酒。4. 控制情绪情绪波动过大也会导致血压升高。所以,要学会控制自己的情绪,保持心情平和。遇到压力和困难时,可以通过听音乐、冥想、与朋友交流等方式来缓解。5. 定期体检定期测量血压,及时发现高血压并进行治疗。如果已经患有高血压,要按照医生的建议进行治疗,按时服药,定期复查。6.控制体重保持体重指数(BMI)在18.5-23.9之间,腰围男性不超过90厘米,女性不超过85厘米。7. 充足睡眠保证每天有足够的睡眠时间,一般成年人需要7-8小时的睡眠。良好的睡眠有助于维持身体的正常生理功能,降低血压。8. 减少咖啡因摄入过量摄入咖啡因可能会导致血压升高。所以,要控制咖啡、茶和一些功能性饮料的摄入量。9. 定期监测血压建议定期测量血压,尤其是有高血压家族史、肥胖、长期吸烟饮酒、年龄大于40岁等高危人群,更应密切监测血压变化。如果发现血压升高,应及时就医,在医生的指导下进行治疗。总之,高血压和脑出血是严重的健康问题,但只要我们重视起来,采取正确的预防措施,就可以降低它们的发生风险。让我们从现在开始,关注自己的健康,养成良好的生活习惯,远离高血压和脑出血的威胁。

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科25人已读

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科25人已读 - 医学科普 这种脑出血症状不明显,早期容易被忽视!日常一定要注意这些!

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科46人已读

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科46人已读 - 医学科普 脑卒中最怕复发,要预防记住两个“ABCDE”!

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科14人已读

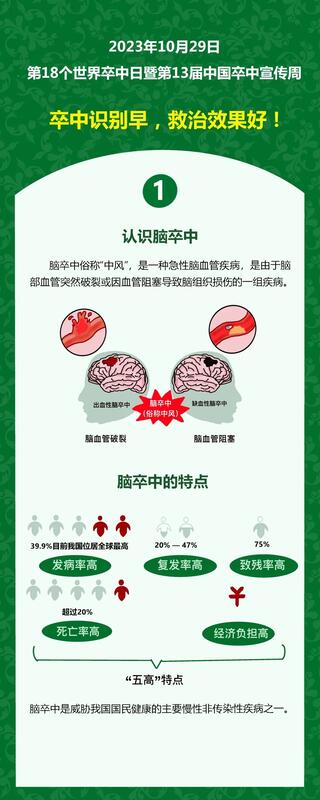

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科14人已读 - 医学科普 世界卒中日 | 早识别,早救治,挽救大脑恢复好!

脑卒中已成为我国国民死亡的第一位病因,且是单病种致残最高的疾病。在我国,每12秒就有1位新发卒中患者,我国正面临着全球最大的卒中挑战。2023年10月29日是第18个「世界卒中日」,为了更好地宣传和推广卒中诊治及预防知识,宣传主题为「卒中识别早,救治效果好」。那么,一起来学习一下卒中相关知识吧。

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科20人已读

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科20人已读 - 医学科普 天气转寒,脑血管病爱凑热闹!科普简单实用,纯干货,没事多注意!

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科9人已读

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科9人已读 - 医学科普 3种“中风”前兆,很多人都不知道,做好9件事,疾病可避免!

在这个信息发达的网络时代,“中风”作为科普热词之一,大家肯定都不陌生。中风(中医叫法),又称脑卒中(西医叫法),是我国居民生命健康的“头号杀手”,已经蝉联百姓健康“头号杀手”榜首十余年,具有高发病率、高致残率、高死亡率、高复发率、高经济负担“五高”特点。很多人以为中风就是老年病,离自己很远,事实并非如此。中风可能发生在任何人、任何时间、任何地点。据统计,全世界每4人中就有1人会发生中风,每6秒钟,就有1人死于中风,每21秒钟,就有1个中国人死于中风。《中国脑卒中防治报告》也显示,全国有15-18%的中风患者年龄在18-45岁之间。这意味着,中风就在我们身边,每个人都应该重视。尽管中风来势汹汹,但中风是可防、可治的疾病。10月29日是第18个世界卒中日,今年的主题是“卒中:重在预防”!。让我们一起正确认识中风,尽早辨别前兆、掌握急救知识,就能把伤害降至最低。这些关于中风认知误区,坑了很多人虽然现在关于中风的科普很多,但大多数人仍然没有真正了解它,对它存在认识误区。误区1:中风发病太急,没有预兆时间就是大脑,时间就是生命。中风发病虽然急,但如果能注意到发病预兆,及时就医,75%的中风可以被控制。这些中风预警,又叫小中风,一定不要轻视,一定要及时去医院进行诊治。大家要记住,对于中风患者,越早发现,越早诊治,就越有机会挽回活动能力、言语能力、记忆力和自理能力等。误区2:我还很年轻,不会得中风一些年轻人认为,脑卒中是老年人得的病,而自己还年轻,血压不高,家里人也没有得这样的病,所以应该不会患上中风。实际上,中风发病不分性别和年龄。我国中风发病的平均年龄是66岁,其中,1/5的患者小于45岁,中风年轻化趋势越来越明显。误区3:等救护车来太慢了,私家车直接送吧但是医生提醒:不建议用私家车运送病人去医院,一旦中途遇到堵车或病人病情突然加重,私家车里的家人是无法处理的,且一般家属很难分辨哪些是有中风绿色通道的医院。误区4:阿司匹林可以预防中风阿司匹林因人而异,不是任何人都能吃。据研究显示,中风的防控措施是综合的,阿司匹林只是其中一环。3个中风前兆,及早识别,尽快救治如果怀疑患者中风了,可以用这3个测试识别:微笑测试:请患者笑一笑01正常:两边脸都能动异常:一边脸明显不对称,提示患者面瘫举手测试:请患者平举双臂02正常:两只手都能抬起异常:一只手无力抬起说话测试:请患者说几句话03正常:能流利、清晰地说出异常:兔子不清、说不明白或无法说话除了上述3个先兆,如果突然发生:剧烈头痛,伴有呕吐、身体瘫痪,昏迷不醒、全身抽搐,大小便失禁,也很可能是中风了。发现患者中风后,要第一时间拨打120急救电话,寻求专业医务人员的帮助。在等待救护车期间,要注意以下事项:1.使患者平卧,并安慰患者让其保持镇静。如果患者有呕吐,则需要先将患者口鼻中的呕吐物清除后再让其平卧。2.在120急救未到之前,需要密切关注患者的生命体征,如呼吸、体温、心率和血压等。3.不要轻易搬动或移动患者,让患者在一个地方保持尽量不要动。4.将患者周围的物体清理干净,尤其是比较尖锐的物体,以免有些患者并发癫痫后被周围物体误伤。切记:不要听信扎针!专业提醒:我国70%以上的中风是脑梗死,其最有效的治疗是静脉溶栓和取栓手术治疗。但是静脉溶栓治疗对时间的要求极为苛刻,必须在发病4.5-6小时内接受治疗才能大大提高成功率,而即便是取栓手术,最长时间也只有16-24小时,所以治疗越早,效果越好!中风可防可治,做好这9件事:中风虽然猛于虎,但是可防可控。世界卒中组织最新指出,90%的卒中是可以避免发生的。我们每个人都是自己生命和健康的第一责任人,预防中风,让我们从生活中的这几件小事开始吧。1定期进行卒中危险因素的自我筛查包括高血压、高血糖、高血脂、吸烟、饮酒、超重与肥胖、不健康生活习惯,和其他可能导致卒中的疾病因素等。2控制好血压35岁以上应每年至少测量血压1次,高血压患者应规律监测血压,高血压患者还需要进行药物治疗。3控制好血糖无糖尿病危险因素的人群建议在年龄≥40岁时开始筛查,有卒中危险因素的人群应定期检测血糖。4控制好血脂血脂升高一般没有症状和异常体征,必须通过血脂检查才能及时发现,20岁以上的成年人至少每5年测量1次空腹血脂,40岁以上男性和绝经期后女性应每年进行血脂检查,对于缺血性心血管病及缺血性卒中的高危人群,应该每3-6个月测定1次血脂。5戒烟吸烟有百害而无一利,所有人都应该主动拒绝吸烟,并避免二手烟危害。6控制体重超重和肥胖者可通过健康的生活方式、良好的饮食习惯、增加体力活动等措施减轻体重,有利于控制血压、减少卒中风险。7健康饮食每天饮食种类应多样化,使能量和营养的摄入趋于合理,每日食盐不超过5g,少油饮食,控制胆固醇、碳水化合物摄入,避免饮酒。8科学运动健康成年人每周参加3-4次有氧运动,每次持续约40分钟以上,如:快走、慢跑、骑自行车等,中老年人可根据自身情况参加有益身心的健身运动。9积极治疗有关疾病如:心梗、房颤、外周动脉疾病等。以上疾病人群的卒中发病风险明显高于常人,应定期体检复查,接受专科医生治疗,遵医嘱药物治疗。

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科75人已读

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科75人已读 - 医学科普 自发性脑出血的预防、处理及康复原则

脑溢血,系指非外伤性脑实质内的出血。绝大多数是高血压病伴发的脑小动脉病变在血压骤升时破裂所致,称为高血压性脑出血。【预防】 高血压病人应在医师指导下,控制血压,并避免剧烈变动、饱餐、剧烈活动、用力排便、性交等可能诱发血压升高的因素。如出现剧烈的后侧头痛或项部痛、运动感觉障碍、眩晕或晕厥、鼻出血、视物模糊等可能是脑出血前兆,应及时到医院检查。以上药物的剂量及用法,须遵医嘱。突发脑溢血怎么办?脑溢血是中老年人的多发病,它是因血压突然升高,致使脑内微血管破裂而引起的出血。在出血灶的部位,血液能直接压迫脑组织,使其周围发生脑水肿,重则继发脑移位、脑疝等。脑溢血较为典型的表现有一:侧的肢体突然麻木、无力或瘫痪,这时病人常会在毫无防备的情况下跌倒,或手中的物品突然掉地;同时,病人还会口角歪斜、流口水、语言含糊不清或失语,有的还有头痛、呕吐、视觉模糊、意识障碍、大小便失禁等现象。患者发生脑溢血后,家属应进行紧急救护。1.保持镇静并立即将患者平卧。千万不要急着将病人送往医院,以免路途震荡,可将其头偏向一侧,以防痰液、呕吐物吸入气管。2.迅速松解患者衣领和腰带,保持室内空气流通,天冷时注意保暖,天热时注意降温。3.如果患者昏迷并发出强烈鼾声,表示其舌根已经下坠,可用手帕或纱布包住患者舌头,轻轻向外拉出。4.可用冷毛巾覆盖患者头部,因血管在遇冷时收缩,可减少出血量。5.患者大小便失禁时,应就地处理,不可随意移动患者身体,以防脑出血加重。6.在患者病情稳定送往医院途中,车辆应尽量平稳行驶,以减少颠簸震动;同时将患者头部稍稍抬高,与地面保持20度角,并随时注意病情变化。脑梗塞脑溢血*首先需要卧床休息,要有乐观开朗的心态,对疾病的康复要有充分的信心,与我们密切配合,积极治疗,早日康复。*有的患者会出现一侧或双侧手脚不能活动、无力,或者出现暂时性的不能说话,可能在日后生活中有一定影响,您对自己的疾病要有正确认识,只要及早药物控制,进行各种功能锻炼和语言康复训练(如数数、看图说话等),并持之以恒,这对瘫痪的手脚及语言功能的康复有着积极的作用。*饮食上予高蛋白,高维生素、低脂清淡易消化营养丰富食物,如鱼类、豆制品、五谷、黄豆等,忌辛辣刺激、油腻食物(如浓茶、咖啡、油炸食物),多进蔬菜、水果,保持大便通畅。如有面肌瘫痪者,可进半流质,如奶糊、粥,进食时需向健侧(无面瘫处)输送食物,喂食速度要慢,避免病人呛咳,造成窒息。如病情危重,吞咽困难,医生会予以插胃管,给予鼻饲流质,保证营养供给。*患者因为肢体受疾病的影响出现对冷热刺激感受迟钝,所以提醒家属禁忌在天冷时用热水袋等暖具帮助取暖。否则会造成烫伤等严重后果。*病员肢体活动不利伴大小便失禁,注意保护皮肤,每次便后清洁肛周会阴皮肤,保持干燥,可适当涂抹爽身粉,每二小时护士会予病人翻身、拍背,避免瘫痪肢体皮肤长期受压坏死,发生褥疮。*发病后1~2周内,病情基本稳定时,可及早进行患肢功能锻炼,每日三次,每次10~20次不等,进行按摩、被动活动,可防止关节粘连、肌肉萎缩。以后可增加锻炼次数,帮助尽早康复。锻炼方法:*开始时做深呼吸及简单的主动运动,着重偏瘫一侧手脚的伸展运动:肩外展、上肢伸展、下肢弯曲。*运动间隙用枕垫、木架维持肢体功能位,防止上肢屈曲、足下垂等畸形。*可逐步增加坐、立、行走练习,进行正确步态行走、上下楼。注意加强保护,防止跌伤等意外。*上肢活动功能初步恢复后,着重做爬墙、抓放物品、盘核桃等运动,加强自理能力练习:进餐、梳洗、穿脱衣等。*情况进一步好转,可进行写字、编织、园艺等劳动治疗。

高永涛 副主任医师 河南大学淮河医院 神经外科7608人已读