刘宇航医生的科普号

- 医学科普 高血压不可怕,轻视它才可怕!

您可能总是因为自己的血压忽高忽低而感觉到烦恼,或者您为身边的家人总是血压高了就吃一片药,低了不难受了就不吃药而担心。血压高如何预防及治疗?日常生活中一日三餐又改如何搭配?请和刘大夫一起了解有关于高血压的那些事!高血压是以血压升高为特征的进行性心血管系统综合征,可造成心、脑、肾、血管及其他器官的结构与功能损害,最终导致这些器官的功能衰竭。在没有吃降压药物的情况下,非同日3次测量血压,如果收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg,则可以确诊为高血压。高血压是我国最常见的心血管疾病,每5个成人就有一人患有高血压,65岁以上人群,高血压的患病率达50%左右。目前我国农村高血压患病率快速上升,城乡差异明显减少。年轻人高血压患病率上升趋势比老年人更为明显,儿童高血压不少见,往往被忽视,高血压发病低龄化值得关注。女性在更年期和更年期后高血压、动脉粥样硬化和冠心病的发病率也显著增高。中风、心脏病、肾功能不全等疾病是最常见的高血压并发症,致残、致死率高,危害严重。高血压通常没有特异的自觉症状,而且病人的主观感觉和血压升高的程度并不一致,容易被病人忽略,直到出现严重的临床表现才引起重视,这时已造成心脑血管损害。早期发现高血压的最有效办法就是定期测量血压,建议成年人每年至少测量一次血压。您会正确的给自己或者家人测量血压吗?健康的生活方式包括:1、戒烟限酒:提倡高血压患者戒烟,有饮酒习惯者要减少饮酒量,每天最好控制在饮低度白酒50-100毫升或啤酒300毫升以内。2、合理膳食:控制每日膳食总量,做到营养均衡,坚持低盐、低脂、高维生素、高膳食纤维和适量高蛋白饮食。3、坚持适量运动,保持理想体重:适量运动可以调节血压和控制体重,降低肥胖风险,可以选择步行、慢跑、游泳、骑车、爬楼、登山、球类、健身操等有氧代谢运动。4、保持心理平衡:学会自我调节,释放内心的压力和紧张情绪,对维持血压稳定至关重要。饮食禁忌高血压患者应该注意少吃腌制食物,比如腌的咸菜、腌的榨菜、腌的鸡蛋、鸭蛋等,尽量控制盐的摄入量,每天盐的摄入量控制在六克以内,因为盐进食过多就可引起钠水潴留、引起血容量增加、引起血压升高,同时建议低脂饮食、少吃油腻食物、少吃肥肉、排骨、鱼籽、烧烤、腊肉、熏肉等这些食物,适当多吃一些维生素a、维生素c含量比较丰富的蔬菜、水果,可以吃一些植物蛋白,例如豆浆、豆腐脑、黑豆、黄豆等。可以吃维生素a、维生素c含量比较丰富的蔬菜、水果,例如西红柿、黄瓜、茄子、菠菜、大白菜、卷心菜、苹果、梨、橘子、橙子、香蕉、西瓜、葡萄等。也可以吃一些菌类食物,例如金针菇、猴头菇、蘑菇等,能够提高一定的免疫力。建议戒烟戒酒,因为烟酒都是导致血压升高的原因。好了,今天就带您了解到这里,有什么疑问一定要找专业的医生进行知道哦!

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科563人已读

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科563人已读 - 医学科普 脑血管畸形知多少?

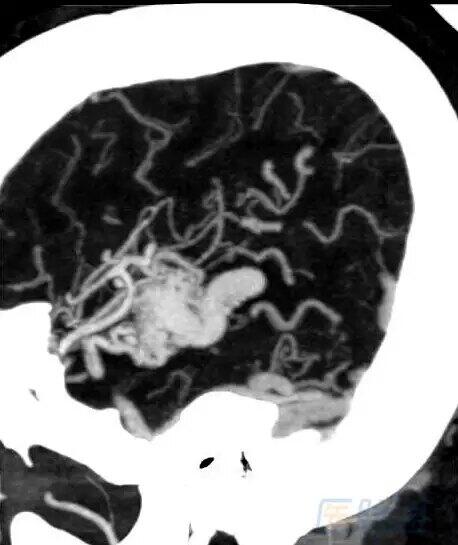

您好,提起脑血管疾病,很多人认为这是老年人的专利。其实,一些特殊的脑血管疾病,如脑动静脉畸形更好发于20~40岁青壮年人。(我接触的最年轻的脑血管畸形患者只有7岁)可能您是患者本人,亦或是您身边的亲人不幸中招,您是否了解脑血管畸形呢?请您跟我一起了解一下这个疾病吧!一、动静脉畸形(AVM)线团样畸形血管和供血/引流血管。1、先天性疾病,以出血为首发症状或癫痫、头痛等非特异性症状。2、病变主要位于脑实质内,也可全部或部分位于脑膜、颅骨、脑室及海绵窦。幕上多见,其中大脑中动脉供血及/或引流入直窦(窦汇)常见。3、病变血管多数发育较薄或伴变性。因血流缓慢,易形成血栓,血栓和血管壁均可钙化,也可导致脑梗死软化,也可致脑出血。二、海绵状血管瘤反复少量出血的海绵样血窦结节。1、先天性疾病,病灶可生长,血管壁可发生变性,可形成血栓出血等,进而可发生机化和钙化。2、症状取决于部位和出血量,一般为非特异症状和神经压迫症状。3、可位于脑膜、脑质甚至脑室的任何部位,以海绵窦、脑干及辐射冠常见。小者针尖样,大者可累及大脑大部,一般在2cm左右。细小的髓静脉网及一条或多条引流静脉构成的“水母头”样结构。三、脑静脉畸形1、无或极少含动脉成分,有人认为不含动脉的AVM,引流静脉可入静脉窦(浅型)或入室管膜静脉(深型)。2、无症状或非特异性症状,少数合并海绵状血管瘤者可出血。四、大脑大静脉瘤1、常继发于外伤后颅底骨折。临床出现搏动性突眼、结膜充血、脑缺血/出血、鼻出血等。2、CT和MRI显示海绵窦增大,出现异常流空,同侧眼静脉扩张。3、颅底骨折后,刺破颈动脉壁,不但可瘘入海绵窦,还可瘘入蝶窦,造成外伤后持续间断性鼻出血及搏动性头痛,CT和MRI可发现蝶窦内新旧不一的血肿,颈内动脉海绵窦段形态不规则等。五、烟雾病(Moyamoya病)颈内动脉虹吸段狭窄或闭塞,继发颅底动脉环侧枝循环和穿支动脉扩张,继发脑内缺血出血及萎缩、脑室扩张等改变。1、好发于青少年。主要表现出颅内继发改变的症状。2、CT平扫主要显示颅内继发改变,MRI平扫除继发改变外,特征性表现是颅底动脉环周围侧枝循环和基底节穿支动脉扩张形成的异常流空的血管网。六、毛细血管扩张症直径小于2cm的扩张毛细血管团,可多发。1、常位于皮层、脑干、基底节等。2、CT及MRI表现与海绵状血管瘤相似,区别在于无含铁血黄素环及GRE(T2)显示低信号(静脉血磁敏感效应低)。3、脑干毛细血管扩张症需与肿瘤、亚急性梗死、急性脱髓鞘病等鉴别。七、颈动脉海绵窦瘘(附:颈动脉蝶窦瘘)颈内动脉与海绵窦异常交通并继发眼静脉扩张。1、常继发于外伤后颅底骨折。临床出现搏动性突眼、结膜充血、脑缺血/出血、鼻出血等。2、CT和MRI显示海绵窦增大,出现异常流空,同侧眼静脉扩张。3、颅底骨折后,刺破颈动脉壁,不但可瘘入海绵窦,还可瘘入蝶窦,造成外伤后持续间断性鼻出血及搏动性头痛,CT和MRI可发现蝶窦内新旧不一的血肿,颈内动脉海绵窦段形态不规则等。好啦!相信您看到这里已经对自己的疾病有一些了解了。那么我们如何预防避免复发呢?1.定期监测血压:对于高血压或有高血压倾向的人群一定要定期监测血压。测量血压时注意保持环境安静、温度适宜、情绪平稳,安静休息5分钟后再进行测量。每日早晚各测一次,详细记录测量血压的日期及血压读数,养成良好的记录习惯。2.平稳控制血压:大多数脑出血是由高血压引起的,因此高血压患者应按时吃药,将血压保持在正常范围。临床上,很多高血压患者在用药时不听从医生指导,经常觉得自己好点了就不吃药,甚至自行增减药量,导致血压剧烈波动,从而诱发脑出血。3.积极治疗原发病定期复查脑血管状态4.避免“三高”饮食:高盐、高糖、高脂肪的食物容易让血管承受压力,诱发脑出血。5.控制体重,合理进行体育运动:控制体重可以明显起到降低血压的效果。6.保持心情舒畅:精神紧张等情绪可引起血压升高,因此保持心情舒畅十分必要。7.养成良好的生活习惯:戒烟、限酒、按时作息,保证足够的睡眠和休息时间(有午睡习惯者坚持),保持大便通畅,勿使劲搬抬重物。8.季节更替,注意加强个人防护:当季节交替时,一定要提高警惕,加强血压监测,避免意外发生。疾病并不可怕,可怕的是对疾病本身过度的紧张或者忽视,保持良好的心态、积极的进行康复训练,美好的生活在向我们招手!加油吧!我们一起努力!

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科149人已读

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科149人已读 - 医学科普 脑梗死知多少?

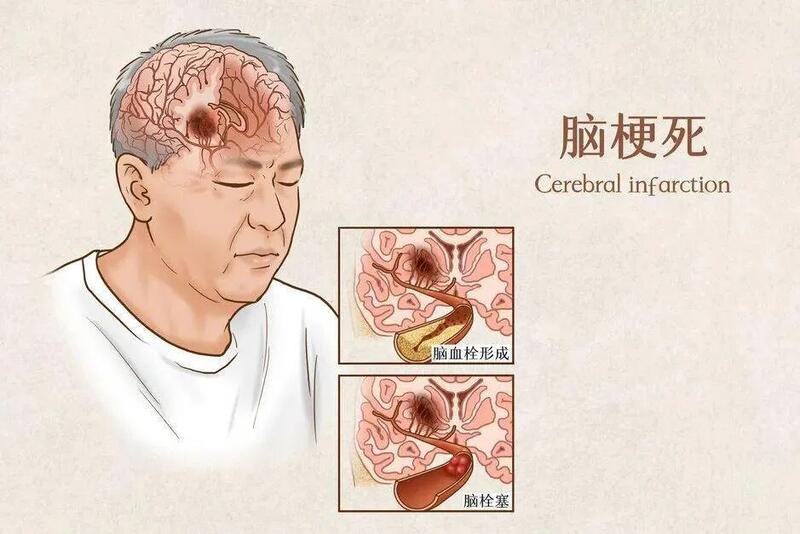

也许您或者您的家人现在正在被脑梗死所困扰,言语障碍,肢体运动功能障碍,甚至是认知障碍让您和您的家人苦不堪言,相信您一定有这样的疑问:“脑梗死发病的原因是什么呢?”“脑梗死会复发吗?”“我们应该怎样预防复发呢?”下面就让我来为您娓娓道来。脑梗死常在没有任何征兆的情况下突然降临,也许在睡梦中,也许在休息时,也许是运动中,其常导致肢体活动不能(偏瘫)、说话不清楚甚至不能说话、尿便不能自主控制、甚至精神行为的异常等。每一个脑梗死患者及其家人都期盼着更快的恢复,不遗留后遗症。但遗憾的是,脑梗死虽然来势突然而又迅猛,但恢复的过程十分漫长。因此,用“病来如山倒,病去如抽丝”来形容脑梗死再贴切不过了。脑梗死又称为缺血性脑卒中。是指由各种病因导致脑血管狭窄或者闭塞,以致脑部血液循环障碍,局限性脑组织发生缺血缺氧性坏死。根据发病机制,临床上可以分为动脉粥样硬化性血栓性脑梗死,腔隙性脑梗死,脑栓塞和分水岭脑梗死。临床表现多种多样,取决于梗死灶的大小和梗塞的部位。可表现为局灶性神经功能缺损的症状和体征,比如偏瘫,偏身感觉障碍,失语,共济失调等。如果发生基底动脉血栓或大面积脑梗死,病情严重,患者可以出现意识障碍,甚至脑疝形成,最终可以导致死亡。首发脑梗死患者2年内的复发30%,而5年内复发率可达40%。脑梗塞二次复发,相对于第一次的脑梗塞讲,致死率和致残率会更高。如果第二次复发脑梗塞的面积比较大,而且部位比较险要时,就会出现80%以上的致死和致率。如果患者还伴有糖尿病、高血压等疾病时,会影响到患者预后效果,治愈率较小,可能会出现偏瘫现象,但如果长时间的卧床不起,很有可能会导致肌肉萎缩,甚至是危害到生命健康,如坠积性肺炎。温馨提示:导致脑梗二次复发的因素很多,只有积极的避免这些可控因素,才能降低脑梗复发的概率,减轻对患者造成的二次伤害。1、控制血压临床统计数据显示,73%的脑梗死患者既往有高血压病史,也就是说高血压与脑梗死呈正相关,如果血压长期控制不理想,就会明显增加脑梗的患病风险。同时建议高血压患者查下同型半胱氨酸,若合并有高同型半胱氨酸血症,不仅需要服用降压药物控制血压,还需要服用叶酸、维生素b6、维生素b12,将同型半胱氨酸降至在15个单位以下。心内科医生建议年龄<65岁的高血压患者,应将血压控制在130/80mmHg以下;65-79岁的高血压患者,长期血压也应该<130/80mmHg;年龄≥80岁者,首先将收缩压降至<140mmHg,如能耐受可降至130mmHg以下。最后,高血压患者应避免血压<90/60mmHg,因为低血压会导致脑部血流灌注不足,同样也会诱发急性脑梗死。所以要求高血压患者,不要擅自加大降压药的剂量,避免重度感染和剧烈腹泻。2、治疗房颤房颤导致的心源性脑栓塞,占了脑梗死类型的将近20%。心源性脑栓塞不仅发病快速,而且进展迅速、致死率高,所以我们没有道理不对其加以重视。研究发现,房颤患者发生脑栓塞的概率,会比正常人高出4~5倍。目前房颤患病率呈现逐年上升的态势,尤其是高血压、冠心病、长期酗酒者要引起重视。目前在临床上治疗房颤主要有以下两种方式:一是对于符合手术指征的患者可以进行射频消融手术,未来复发的几率是比较小的。二是对于不符合手术指征的患者,需要长期口服抗凝药物,比如像华法林、达比加群等药物。口服抗凝药治疗可降低房颤病人至少60%的卒中风险。医生建议将口服抗凝药治疗,作为低中风险房颤病人的卒中一级和二级预防措施。定期监测好国际标准化比值INR,长期将其控制在2.0~3.0之间,才能有效地防止心房内长血栓,避免心源性脑栓塞的发生。3、降低LDL-C现已明确,总胆固醇中的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),它就是冠心病、脑卒中、心肌梗死等心脑血管疾病的“幕后推手”。所以降低LDL-C,对于预防脑梗死再次复发极其重要。当然不同人群对LDL-C的要求是不一样的,因此我们不能看血脂正常就以为没事了。就脑梗死患者而言,临床要求将LDL-C降至1.8以下。其中对于多次脑梗复发的患者,需将LDL-C控制在1.4以下。4、稳定血糖糖尿病是导致脑梗死的独立危险因素,约有20%的糖尿病患者死于脑卒中。所以对于年龄小于70岁的糖尿病患者,建议空腹血糖应<7.0,餐后血糖应<10.0,糖化血红蛋白小于7%。如果患者服用降糖药物非常耐受,可进一步将空腹血糖降至在6.1以下,餐后两小时血糖降至在7.8以下,糖化血红蛋白控制在6.5%以下。对于年龄超过70岁的糖尿病患者,发生低血糖的风险和概率比较大,所以条件可以放得宽一些。餐后血糖可以控制在10~11之间,空腹血糖可以控制在8~9之间,糖化血红蛋白控制在7%以下。5、坚持服用阿司匹林和他汀因动脉粥样硬化导致的脑梗死占了将近70%左右,而坚持服用抗血小板聚集以及降脂稳定斑块的药物,是预防这种类型脑梗死复发的重要措施。两种药物的代表分别是阿司匹林和他汀,服用阿司匹林的目的在于当血管内斑块变大破裂以后,可以抑制血小板发生聚集和粘附,从而有效地遏制脑血栓形成的目的。服用他汀的主要作用是降脂稳定斑块,他汀不仅可以抗击血管内的炎性因子,而且可以降低低密度脂蛋白胆固醇水平,从而有效地抑制血管内斑块的形成,预防脑梗死的二次复发。看到这相信您一定对自己的疾病以及如何预防有了清洗的了解,还是那句话疾病本身不可怕,可怕的是对疾病的误解以及忽视,让我们一起努力,希望的曙光就在前方!最后祝您早日康复!

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科283人已读

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科283人已读 - 医学科普 对于脑出血您真的了解吗?

也许您是脑出血患者的家属,也许您就是在为康复努力治疗的患者本人,病痛不会使我们彷徨只会使我们对康复的信心更加坚定!正所谓知己知彼,百战不殆!让我们一起先了解一下自己患的疾病吧!脑出血属于脑卒中的一种类型,在我国约占全部脑卒中的20-30%,指非创伤性的颅内血管破裂,致使血液在脑实质内聚集的一类疾病。脑出血好发于50岁以上的人群,很多人可能都听说过某某和别人生气、吵架的时候突然头疼恶心,随后昏迷不醒,又或者谁谁上厕所的时候突然晕倒,送到医院才知道是脑出血。1、高血压高血压是脑出血最重要的病因及危险因素。当脑内小血管管壁发生玻璃样变,在长期高血压的影响下,导致血管壁薄弱、变脆,弹性下降,当血压骤然升高时容易破裂而导致脑出血。2、糖尿病糖尿病患者并发症最常见的是动脉粥样硬化,导致脑出血的危险性较血糖正常者高数倍。3、情绪激动情绪激动是脑出血的又一重要诱因。因生气、情绪激动导致心跳加快、血压突然升高所致。4、酗酒饮酒是引起脑出血的另一危险因素。尤其酗酒,可引起血压增高或凝血机制改变和脑血流加速而促发脑出血。许多人往往并不是酗酒,就是逢年过节或遇高兴事,比平时多饮一些,可能就此危及性命或留下终身残疾。5、吸烟长期吸烟可促发动脉硬化,使血管脆性增加。在特殊情况下,大量吸烟可引起心血管和神经等系统的变化,从而引发脑出血。6、气候变化冬秋季好发。这是因为冬天天气冷、血管收缩、血压上升,而夏季天气转热、血管扩张、血压下降的缘故。7、心脏病及血液系统疾病冠心病、心肌梗塞、心律失常、血小板减少以及凝血功能障碍参与血管因素和血流动力学因素,从而诱发脑出血。好啦!相信您看到这里已经对自己的疾病有一些了解了。那么我们如何预防避免复发呢?1.定期监测血压:对于高血压或有高血压倾向的人群一定要定期监测血压。测量血压时注意保持环境安静、温度适宜、情绪平稳,安静休息5分钟后再进行测量。每日早晚各测一次,详细记录测量血压的日期及血压读数,养成良好的记录习惯。2.平稳控制血压:大多数脑出血是由高血压引起的,因此高血压患者应按时吃药,将血压保持在正常范围。临床上,很多高血压患者在用药时不听从医生指导,经常觉得自己好点了就不吃药,甚至自行增减药量,导致血压剧烈波动,从而诱发脑出血。3.积极治疗易引起脑出血的原发病,如糖尿病、高脂血症等。4.避免“三高”饮食:高盐、高糖、高脂肪的食物容易让血管承受压力,诱发脑出血。5.控制体重,合理进行体育运动:控制体重可以明显起到降低血压的效果。6.保持心情舒畅:精神紧张等情绪可引起血压升高,因此保持心情舒畅十分必要。7.养成良好的生活习惯:戒烟、限酒、按时作息,保证足够的睡眠和休息时间(有午睡习惯者坚持),保持大便通畅,勿使劲搬抬重物。8.季节更替,注意加强个人防护:高血压脑出血有明显的季节性,1—3月、9—12月的高血压脑出血发病率明显偏高。因此,当季节交替时,一定要提高警惕,加强血压监测,避免意外发生。疾病并不可怕,可怕的是对疾病本身过度的紧张或者忽视,保持良好的心态、积极的进行康复训练,美好的生活在向我们招手!加油吧!我们一起努力!

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科89人已读

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科89人已读 - 医学科普 糖尿病患者如何控制饮食?

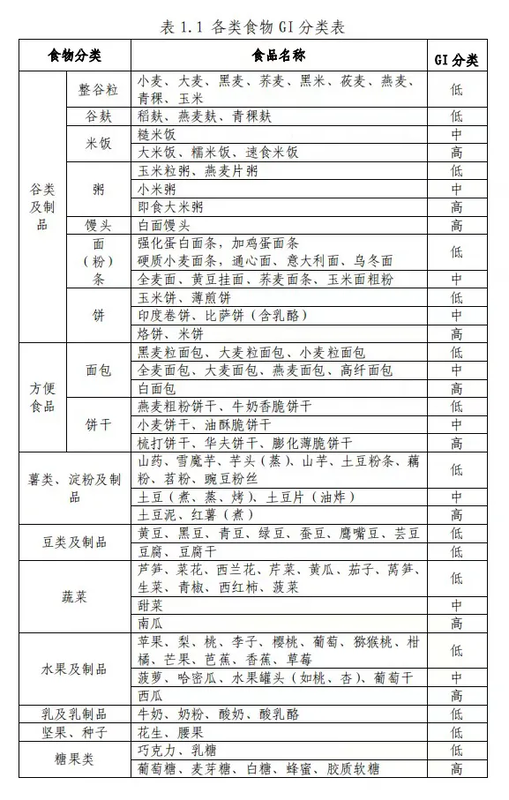

糖尿病患者如何控制饮食我国2013年发布的《中国糖尿病医学营养治疗指南》中指出:建议糖尿病病人遵循平衡膳食的原则,在总能量摄入符合体重管理目标的前提下,合理分配各类营养素及食物的比例。膳食管理和治疗是糖尿病患者血糖控制的核心,应遵循平衡膳食的原则,做到食物多样、主食定量、蔬果奶豆丰富、少油、少盐、少糖,在控制血糖的同时,保证每日能量适宜和营养素摄入充足。食物多样是实现合理膳食均衡营养的基础。种类多样的膳食应由五大类食物组成:谷薯类,包括谷类、薯类与杂豆;蔬菜和水果;动物性食物,包括畜、禽、鱼、蛋、奶;大豆类和坚果;烹调油和盐。糖尿病患者同样应该保持食物多样,膳食丰富多彩,保证营养素摄入全面和充足,少油少盐限糖限酒。合理膳食是指在平衡膳食基础上,以控制血糖为目标,调整优化食物种类和重量,满足自身健康需要:1.主食要定量,碳水化合物主要来源以全谷物、各种豆类、蔬菜等为好,水果要限量;2.餐餐都应有蔬菜,每天应达500g,薯类不再作为蔬菜食用;3.天天有奶类和大豆,常吃鱼、禽,适量蛋和畜肉,这些是蛋白质的良好来源;4.减少肥肉摄入,少吃烟熏、烘烤、腌制等加工肉类制品,控制盐、糖和油的使用量。5.糖尿病患者食物的选择:血糖生成指数(GI)是指某种食物升高血糖效应与标准食品升高血糖效应的比值,代表的是人体食用一定量的某种食物后会引起多大的血糖反应。低GI食物对血糖影响较小,有利于餐后血糖控制,所以糖尿病患者应多选低GI食物。所有食物注意食不过量,低GI食物如进食过多也会加重餐后血糖负担。高GI食物并非完全限制食用,适当少食并通过合理搭配也能帮助维持血糖稳态。

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科34人已读

刘宇航 康复师 沧州中西医结合医院 康复治疗科34人已读