左强医生的科普号

- 精选 便血?是不是“着了”,得直肠癌了?

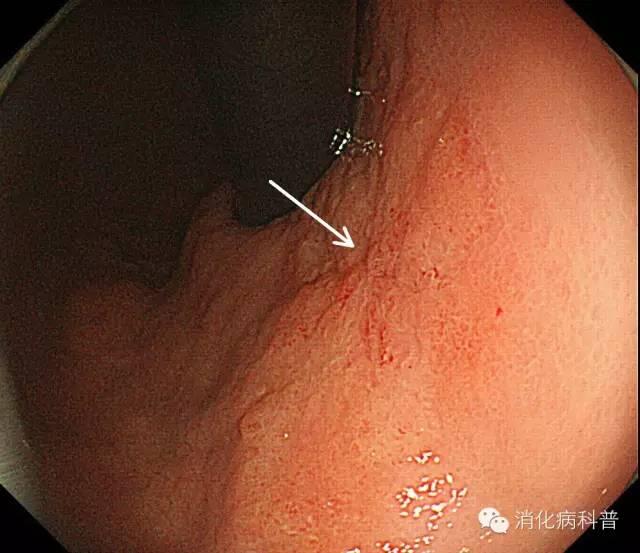

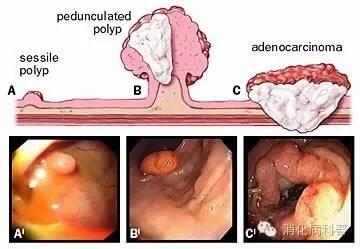

“医生,我便便上有血,擦屁股的纸上都有,吃了火锅更凶,是不是长瘤子了?”一个三十多岁的美女悄悄问我。“大便每天多少次?成形不?便血什么颜色?家族里边有没有人得过肿瘤,特别是消化道肿瘤的?”“大便就一天1-2次,成形的,血是鲜红色的,家里边也没听说谁得过肿瘤”。“别担心,多半只是痔疮,实在不放心可以做个肠镜看看”。今天,我就摆一摆便血跟直肠癌的那些事儿。首先,便血是啥?就是大便鲜红色的、或暗红色的、或柏油样的黑色。第一,鲜红色便便,或者是大便表面有鲜红色的血。这种情况多见于痔疮。所谓“十男九痔,十女十痔”,痔疮是太常见了。那么,便鲜血都是痔疮吗?不一定,有些低位的腺瘤、肠癌也可能带鲜血。咋个区分喃?如果你大便成形,规律(一天就1-3次),家族里没的人着过,肛门不坠胀,那十有八九就只是痔疮了。你非要问我鲜红便便有没可能是肿瘤,那我只能说做个肠镜再说,万一你是又有痔疮又有肿瘤喃。第二,暗红色便便。这个就要小心了。如果大便不成形,糊糊状的,便便次数比以前多了,肛门坠胀感,便便急迫,肚子疼,家族里有人曾得过肿瘤,那我建议赶紧做个肠镜,这些可能都是肿瘤发出来的警报。第三,黑色便便。黑便的原因多是上消化道有出血。当然,有些食物也会导致便便黢黑,比如吃了血旺、补铁的。长时间的黑便可能是胃十二指肠溃疡、胃癌、肝硬化食管胃底静脉破裂出血等等。摆完便血,我们再来聊聊直肠癌。直肠癌是怎么来的?直肠癌的发生发展大多遵循“腺瘤-癌”的顺序。那么,啥子是腺瘤?所谓腺瘤,就是长在胃肠道里凸起来的肉丁丁儿(我们喊它“息肉”),可以是单个,也可以是无数个,这些肉丁丁儿在小时候可能没有任何症状,但也可能表现为便血,它还有个名字叫“癌前病变”。从息肉到癌一般需要5-10年的时间。息肉咋治?切!切!切!这个息肉,有的人切了就不长咯,有的人就像割韭菜一样,切了又涨。不要紧,它再长也就是个良性病变,发现了切了就完了呗。有的人切了一次息肉后就不复查了,结果几年过去又长起来的息肉都发展成癌咯,那就走远了。所以,息肉切了,长期复查非常必要。我咋个晓得我有没得息肉安?这个得看你有没有危险因素,就算没危险因素也可以体检做个内镜。这些危险因素包括:家族史、既往炎性肠病、喜欢吃红肉加工肉(烟熏腊肉)、肥胖、糖尿病、抽烟、喝酒。如果你有这些危险因素,建议你胃镜、肠镜了解一下,特别是40岁以上的你。如果很不幸,肠镜发现得了肠癌,请到正规医院诊治。这里,我得多说几句。很多人一听说得了癌,“算了,回家了”。经过正规的治疗,肠癌的预后是非常好的,有的人治疗后二三十年都是没问题的,不要轻易放弃。还有些听周围人说放化疗可凶了,把正常细胞都杀完了。不要问我怎么看,我会告诉你 “谣言太可怕”。

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科1048人已读 - 医学科普 什么是直肠脱垂?

直肠脱垂,亦称为脱肛,是一种肛门疾病,主要表现为直肠壁部分或全部向肛门外部凸出。这一病症在各个年龄段都有可能发生,但尤为常见于婴幼儿和老年群体。根据病情的严重程度,直肠脱垂可分为以下三类:轻度(一级)直肠脱垂:仅直肠黏膜层向外突出,通常在排便后自行恢复。中度(二级)直肠脱垂:整个直肠壁向外突出,可能需要手动复位。重度(三级)直肠脱垂:直肠及其相连的肠段(如乙状结肠)一起脱出,复位困难。患者常见的症状包括肛门坠胀感、便秘、腹泻以及肛门区域可见突出物等。直肠脱垂的成因造成直肠脱垂的原因复杂多样,主要包括以下几点:年龄因素:随着年龄增长,肛门括约肌和支撑直肠的组织可能逐渐失去弹性。长期便秘或腹泻:长期的不良排便习惯会增加直肠压力,诱发脱垂。分娩损伤:女性在分娩过程中可能会损伤支撑直肠的肌肉和韧带。针对直肠脱垂的治疗方法有:非手术治疗:包括饮食调整、药物治疗以及排便训练等。手术治疗:在保守治疗无效或病情较重时,可能需要手术介入。康复期间,患者应保持良好的生活习惯,定期复查,以预防复发。预防措施为预防直肠脱垂,建议采取以下措施:均衡饮食:增加膳食纤维摄入,保持充足水分,预防便秘。避免过度用力排便:通过适量运动和规律作息来维持肠道健康。定期体检:尤其是对于有家族病史或长期便秘的人群。上图展示了直肠脱垂不同阶段的具体情况,包括轻度、中度和重度的表现,希望能帮助您更清晰地了解这一病症。如有疑问或症状出现,请及时咨询专业医生。

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科166人已读

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科166人已读 - 医学科普 长期服用止痛药,你可能会忽视的胃溃疡穿孔风险

止痛药是我们生活中常备的药物,但是你知道长期服用止痛药可能会导致胃溃疡穿孔吗?不要忽视身体的警告,一起来了解一下吧。【长期服用止痛药可能会导致胃溃疡穿孔,你了解吗?】止痛药是我们生活中常备的药物,但是你知道长期服用止痛药可能会导致胃溃疡穿孔吗?不要忽视身体的警告,一起来了解一下吧。【胃溃疡穿孔的症状有哪些?】胃溃疡穿孔的症状包括突发剧烈腹痛、恶心、呕吐、腹胀等,如果出现这些症状,一定要及时就医。【止痛药是如何导致胃溃疡穿孔的?】止痛药会抑制胃内负责保护胃粘膜物质的合成分泌,降低胃黏膜的保护作用,从而导致胃溃疡的形成。如果胃溃疡不及时治疗,就可能演变成穿孔。【如何预防胃溃疡穿孔?】首先,要遵医嘱,不要长期滥用止痛药。其次,要注意饮食,避免辛辣、刺激性食物。最后,如果有胃痛、胃酸等症状,要及时就医。

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科19人已读 - 典型病例 饮酒适量,避免酒后误食

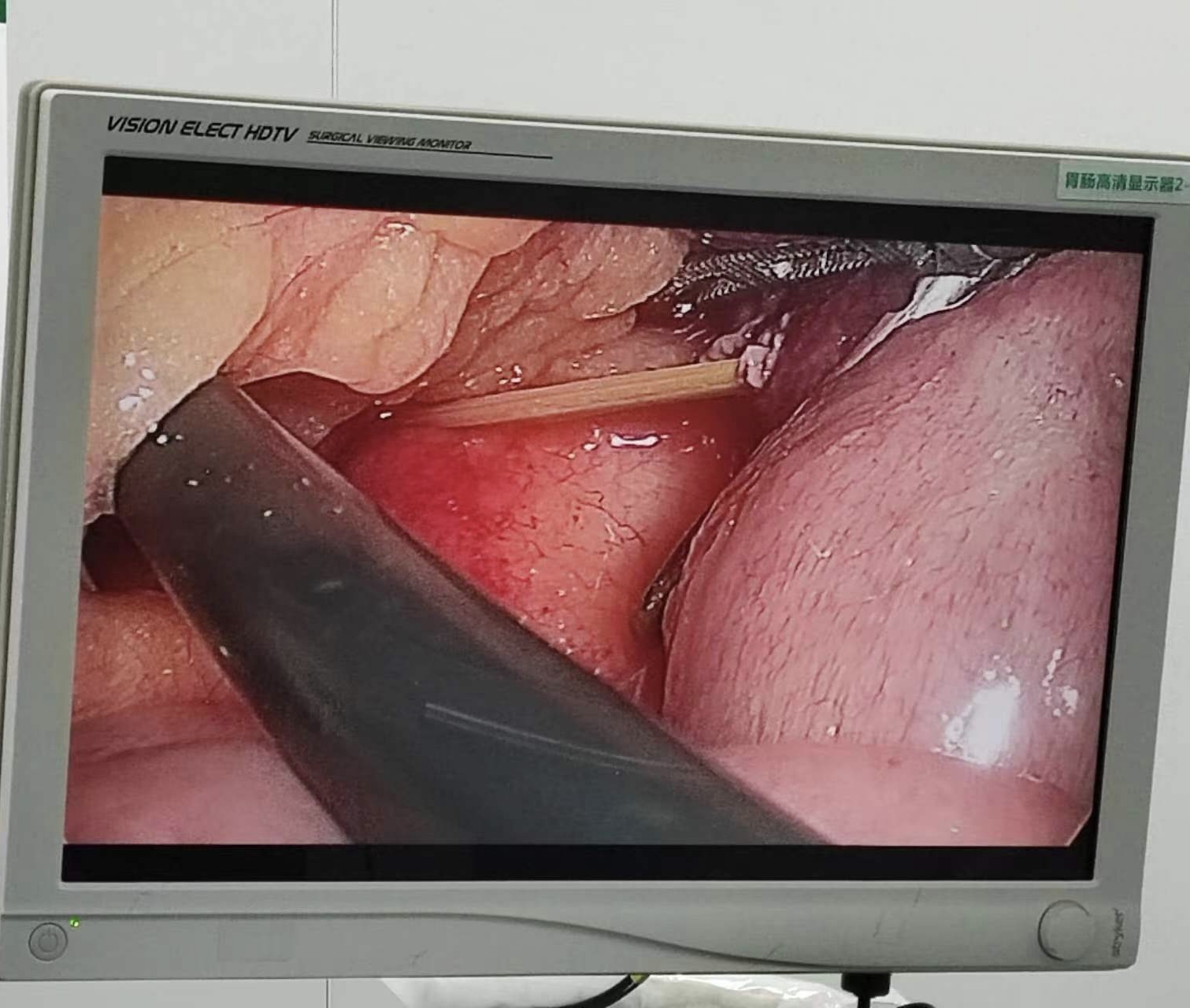

值班时接诊一个年轻小伙,诉上腹隐痛一周。做了一个腹部CT发现上腹部小肠内异物,穿透肠壁。询问病史,诉一周前曾大量饮酒,酒后第二天开始腹痛,考虑误食。急诊手术探查,术中看到小肠被一根牙签穿破。误食在老年人多见,主要为误食鱼刺、枣核,常引起胃肠道穿孔,需外科手术处理。小儿误食种类各种各样,大多数为钝性的,多数可自行排出,若为锐性异物,则需要就医处理。

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科15人已读

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科15人已读 - 医学科普 胃健康与否取决于是否感染HP

刘小姐是一家外企的白领,职业风光的背后是每天忙碌的工作和满满的日程。在公司的体检中,她第一次得知自己胃里有HP菌,这让本身胃口就不太好的她心理泛起一丝担心。 原来,这两年刘小姐的胃口确实不如以前好,时常刚吃一点就感觉胀胀的吃不下,偶尔还有泛酸、上腹疼痛。要说加班加点肯定是有的,但自己也知道用餐不规律不利于健康,所以每餐都尽量按时吃。虽说胃口不大好,但犯胃病的时候比较少,自己也算能吃能喝。 听说这种HP菌是伤胃的罪魁祸首,长期呆在胃里可能造成胃炎、胃溃疡,甚至胃癌。于是刘小姐拿起手机想要查看附近的医院位置。但转念一想,这也算不上是个病,再说下周还要交季度总结。 于是拿起手机的手又慢慢放了下来…… HP菌的危害过程刘小姐可千万别小瞧HP菌哦,它在人的胃里生活可不是闹着玩的。要知道,胃黏膜细胞分泌的胃酸是最强的酸之一,能使胃内的pH达到1.0~2.0。一直以来,人们认为在这样的环境下,没有细菌能够长期生存,这也是机体“消毒”食物的手段之一。为了防止胃酸伤害到我们自己,胃黏膜表面有一层起保护作用的粘液。HP菌的出现颠覆了人们的传统观念。HP菌,中文叫幽门螺杆菌,这种神奇的菌类就生活在胃黏膜和胃酸的交界处,它们能够分泌氨类物质中和周围的胃酸,使自己的生存环境不那么酸了。虽然说为了自己的生存而改善环境这无可厚非,但中和胃酸的同时,这些氨类及其他代谢产物却直接毒害着我们的胃壁粘膜细胞,使之发炎、萎缩,甚至癌变。 此外,受损的胃壁黏膜细胞失去了分泌粘液保护自己的能力,我们自己的胃酸就开始腐蚀我们的胃壁。 这一切都发生得非常缓慢,根据每个人的易感性不同而发病时间也大有不同。统计上来讲,Hp菌导致胃炎的时间需要1~2年,胃溃疡需2~5年,胃癌则是10年以上。但每一天,这些关于胃黏膜的损害都着实在进行着,一旦进展到一定程度后,治疗起来也会变得十分困难。 杀Hp菌会伤胃?除掉HP菌虽然不难,也不像一般的感染那么简单。目前来说,已经证明行之有效的是联合方案为:1种质子泵抑制剂+2种抗生素,或1种铋剂+2种抗生素,疗程7~14天。可选的抗生素有:克拉霉素、羟氨苄青霉素、甲硝唑、替硝唑、喹诺酮类抗生素、痢特灵、四环素。可选的质子泵抑制剂有:埃索美拉唑、奥美拉唑、兰索拉唑、潘托拉唑、雷贝拉唑。可选的铋剂有:三钾二枸橼酸铋、果胶铋、次碳酸铋。实不相瞒,抗生素确实是伤胃的。但我们更要认识到幽门螺杆菌的危害性,90%以上的十二指肠溃疡和70%以上的胃溃疡都因HP感染而起,它也是世界卫生组织认定的I类致癌原(胃癌),正可谓是“一生的胃健康取决于是否感染幽门螺旋杆菌”。 此时用药杀菌,虽增加胃负担,但利远大于弊。杀菌时的注意事项其一,分餐。 HP菌只寄居于人类,经过口-口途径传播。因此,HP感染者应该与家人分餐,使用单独的碗筷,避免交叉感染。等病菌被清除后再享共餐时光不迟。其二,洗手、刷牙 。 HP菌从进入人体时,首先要经过口腔,多刷几次牙有机会把存留在口中尚未“就位”的病菌清除干净,避免反复感染。此外,勤洗手,杜绝病从口入也是关键。 其三,不吃路边餐和生食。 不得不承认,国内的饮食卫生状况着实堪忧,尤其是路边摊,它们的餐具和食物是否都经过了检疫和合格的消毒?为了自己不被感染,也为了不感染亲朋好友,应避免在路边摊就餐。 不全熟的食物加热不够,上边的细菌还没有完全被杀死,此时吃下它们也增加再次感染HP菌的概率,因此,药物杀菌期间乃至以后生活中均应注意少吃生食。 其四,停药一个月后再复查。 有的朋友刚完成疗程就跑去复查HP菌,此时的检查结果是不准的,因为它们暂时还在被抗生素所压制,顽强的HP菌有可能随后东山再起。所以说,要在停药一个月后再行复查,方可准确判断是否已经清除干净。

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科53人已读

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科53人已读 - 医学科普 胃癌的隐蔽信号

事实告诉我们,胃癌在发生的过程中因为没有什么特异的症状,所以不容易发现。即便有一些症状,可能仅仅是胃痛、食欲不振、腹部不适等,这些症状极易与胃炎、胃溃疡等胃病相混淆,因此难以察觉。要想获得治疗胃癌的最佳时机,很大程度上取决于我们的重视程度和基本的防癌知识。了解胃癌可能出现的早期症状,对于胃癌防治是有帮助的。胃癌的早期信号有哪些1.食欲减退胃癌患者食欲减退是较常见的症状,将近50%的胃癌患者都有明显食欲减退或食欲不振的现象。可表现为没有食欲,或是食后饱胀嗳气,厌恶肉食等。部分患者是因胃蠕动变差后进食过多引起腹胀或腹痛,而自行限制进食的。2.出血或粪便隐血试验阳性胃癌还在早期的时候就可能有出血,但由于出血量少,患者往往难以察觉,出血量较大时可有呕血或黑便的症状。少量的上消化道出血,可以通过胃镜检查或者粪便隐血试验发现。3.“老胃病”原有的疼痛性质和规律发生改变80%以上的早期胃癌患者会出现上腹部疼痛的症状,这也是麻痹我们的原因之一,以为老胃病就是这样,让它疼一疼就过去了,不去检查,也不重视。但如果原有的胃痛性质和规律发生了改变就需要注意了。比如原来每次都是吃饱疼、晚上睡觉不疼,现在却突然晚上睡觉也在持续地疼,这样的改变就是危险信号。所以长期患有胃病的人士(尤其是40–50岁左右的男性患者),如果近期内上腹部疼痛的性质和规律发生了改变,且经过2–3个月的常规治疗后仍无明显好转,均应尽早到医院进行相关的检查。4.以前无胃病人士突然发生腹部不适这些不适症状包括胃部闷胀、食欲不振、消化不良,伴有泛酸,且多没有诱因,口服药治疗效果不好,或者时好时坏,症状呈进行性加重的特点。普通胃病往往在发病前有明显诱因,比如喝酒、不易消化、刺激性食物等,如果没有明显诱因出现的胃部不适,应该设法排除是否有胃癌的可能性。5.不明原因消瘦胃癌与其他肿瘤一样,可能很长一段时间内只表现为不明原因的消瘦。肿瘤在成长过程中不断和人体争抢营养,患者的体重明显下降。以往的胃病发作,对食欲、体力、体重无多大影响,而胃癌则能导致食欲不振、乏力和明显体重减轻等。胃癌是不是都有这些症状?值得注意的是,这几个症状并非特异性的,也就是说,如果有这些表现,应想到癌症的可能性,但不一定就是癌。各位别马上对号入座,自己吓自己。但如果有了这些症状,如何能求个心安呢?我们建议高危人群应定期做胃镜检查,想的再多也只是可能,不能确定,与其整天心里惴惴不安,还不如理性地做一次胃镜。有了客观检查的依据,自己心里也有底。胃癌的高危人群包括:☆有肿瘤家族史:在两三代的亲属中,有得过消化系统肿瘤或者其他肿瘤。☆有胃溃疡、慢性萎缩性胃炎、慢性胃炎、幽门螺杆菌感染等慢性胃病。☆长期吸烟、饮酒,特别爱吃烫食、腌制和烧烤食物、高盐食物等不良生活习惯的人。如何理性面对既往有多年胃病、胃癌家族史、幽门螺杆菌感染等胃癌高危因素的朋友,若出现了消瘦、没有食欲等上述几种异常症状,就不可轻易给自己戴上“老毛病又犯了”的帽子。尤其是以前都不怎么上医院的朋友,切勿讳疾忌医,应尽早诊断明确。正规治疗才是理性的做法,以免陷入“忧心忡忡”或者“自我麻痹”两个极端。胃癌的早期症状与其他许多常见消化道疾病的症状相似,所以如果有出现上述的类似症状的,建议还是进行相关的排查(尤其是40以上胃癌高危人群),最准确有效的方法是胃镜检查,一目了然,对于胃的大部分疾病都能诊断。另外,45–50岁以上健康人群也应该做一次胃镜检查,没有阳性发现或者没有高危因素的,3–5年一般可以不用再复查;做了胃镜发现有慢性萎缩性胃炎伴有肠上皮化生或异型增生等胃癌的危险因素的人,应结合医生建议进行复查。

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科65人已读

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科65人已读 - 医学科普 医生为什么劝你做胃镜!

一提到胃镜许多人都觉得害怕,在门诊常常遇到人们对胃镜有一种恐惧的心理,但是为什么医生还是不放心地劝你要做一次胃镜呢?本期内容谈一谈为什么要做胃镜,哪些人有必要做胃镜?因惧怕或不知用途而拒绝检查老王因反酸、嗳气多年,又出现反复上腹痛半年,自己去药店买药、小诊所看都没看好。今年来到市里三甲医院就诊,在看完医生后,医生建议老王做一次胃镜。老王听要做胃镜就不情愿,觉得胃镜很可怕,听别人说很痛苦,不愿意做。老王问医生,一定要做胃镜吗,能不能换一种检查或者开点药就好了?在消化科门诊,常常能遇到老王这样的病人,因为畏惧检查或者不知道为什么要做胃镜而放弃或拒绝胃镜检查。如果是受到胃痛、胃出血折磨,那大部分人会愿意治好病接受胃镜检查,但对于症状不明显或较轻的人们接受起来就不是那么爽快了。但我国是胃癌的高发国家,胃癌好发于中老年人群,早期胃癌没有特异症状,医生劝老王做胃镜的目的之一就是需要排除老王这症状是不是由胃癌引起的。胃镜是发现早期胃癌的最好办法我国是胃癌高发国,全世界有一半以上的新发胃癌在中国,相比韩国和日本我们的早期胃癌的比率非常低,大部分病人发现时已中晚期,治疗效果大打折扣;而韩国日本也属于胃癌高发国,但是他们的早期发现率非常高,使得治愈率也大大提高,这主要因为韩国日本胃镜检查的普及。胃癌的早期表现非常隐秘,最先可能仅有胃黏膜的颜色发生了一点变化,目前的CT、彩超等技术无法法捕捉到如此细小的变化,而胃镜结合肉眼观察与病理学分析可以对早期胃癌、癌前病变做出准确判断。这就是为什么在消化科,医生会根据病史建议上了年龄又没做过胃镜进行胃镜检查,胃镜能排除或早期发现胃癌。胃镜的优势胃镜的优势之处在于胃镜能直接反应胃粘膜最微小的变化。而相比于CT、彩超这些我们熟知的检查,对胃粘膜的诊断能力有限:比如CT对早期胃癌的诊断就很乏力,因为早期胃癌仅有胃镜下胃粘膜的改变,在CT或者彩超上几乎难以分辨,只有在肿瘤发展到中晚期,形成较大肿块或者形成淋巴结转移后在CT上才能见到肿块。胃内的病变一般最多、最先发生于胃粘膜,因此胃镜是检查胃部疾病的首选。胃镜借助一条纤细、柔软的管子伸入胃中,通过底部镜子一样的探头,直视胃内部。胃镜直接观察到被检查部位的真实情况,更可通过对可疑病变部位进行病理活检及细胞学检查,活检组织在显微镜下进行进行病理诊断,对大多数“胃病”能一次就诊断清楚。胃癌的高危人群,比一般人更需要胃镜检查有肿瘤家族史的人。在两三代的亲属中,有得过消化系统肿瘤或者其他肿瘤,其得胃癌的几率就会更高。2.有胃溃疡、慢性萎缩性胃炎、慢性胃炎、幽门螺杆菌感染等慢性胃病的人们,患有这些疾病的人应积极治疗,防止疾病进展,并定期去医院复查。3.长期吸烟、饮酒,特别爱吃烫食、腌制和烧烤食物、高盐食物等不良生活习惯的人,这些习惯会对胃造成较严重的损伤,应及时调整生活习惯,并且不应该拒绝医生胃镜检查的建议。建议45-50岁以上应做一次胃镜,没阳性发现或者没有高危因素3-5年一般可以不用再复查;做了胃镜发现有慢性萎缩性胃炎伴有肠上皮化生或异型增生等胃癌的危险因素的人应结合医生建议进行复查。总会有人觉得胃镜很难受,但是相比于因回避而带来的后悔,因此该做胃镜时,千万别犹豫。

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科383人已读

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科383人已读 - 医学科普 大肠癌前传:肠息肉

【肠癌从息肉演变而来】2015全国新发大肠癌(结直肠癌)患者37万人,19万人死于大肠癌,预防大肠癌需从其前身大肠息肉开始。 大肠息肉是肠黏膜表面上隆起性的病变,通俗地说,是长在肠管内面的“肉疙瘩”。如果我们肠道内长了息肉,自身是没有感觉的,绝大多数都是在体检或检查其他疾病时才被发现的。小的“肉疙瘩”称为息肉,继续生长可变为腺瘤,而腺瘤继续发展可能就会变成癌。 目前已明确至少80-95%的大肠癌都是从肠息肉一步步“进化”过来的:小息肉→大息肉→重度不典型增生→原位癌→浸润性癌。一般这个过程可能需要5-10年不等,但有的人也可以进展的很快。例如,有家族性腺瘤性息肉病的患者从很年轻时肠道就长满了大大小小的息肉,癌变再所难免。通常来说息肉的发生随着年龄增长而更容易出现,但有大肠癌家族史的人其可能在比较年轻时就已长出息肉,因此患癌的风险比一般人更大。【息肉有好有坏】 大肠息肉从性质上划分,常见的主要是炎性息肉和腺瘤性息肉,前者由肠道增生性炎症引起几乎不恶变;腺瘤性息肉恶变的几率较炎性息肉高,腺瘤属癌前病变已被公认。腺瘤分为管状腺瘤、绒毛状腺瘤和混合性腺瘤三种,绒毛状腺瘤的癌变率最高,管状腺瘤的癌变率最低。 腺瘤性息肉不会自行消退,如果不及时处理,可慢慢长大,发生癌变的几率较高。炎性息肉相对安全些,有时很小的炎性息肉会自行消失,但炎性息肉长期受炎症刺激,也有向腺瘤发展可能。一般结肠镜检查发现息肉时应该予以内镜下切除,内镜下息肉切除创伤小,住院时间短,切断息肉癌变之路。 虽然大部分医生根据经验,肉眼下大致可以判断良恶性,但活检后显微镜下的病理诊断才是金标准,其中因此检查出肠道息肉都需要活检做病理切片,在显微镜下确诊,判断其恶变的可能性。 【治疗与复查】 目前阿司匹林等一些药物可能有助于预防息肉新生,但还没有药物能有效治疗已形成的息肉,内镜下切除或手术切除效果确切,是治疗的标准。通常来说肠镜检查过程中发现息肉,如果判断其是良性的、且小于2cm,可以在内镜下切除,如果怀疑息肉已经恶变或者直径>2cm一般先取活检,待诊断明确后做相应处理。 发现息肉,即使是切除了息肉,肠道内环境没改变,有复发的可能,所以曾经有结肠息肉病史的病人,都应该复查。单发的良性息肉切除后,建议前2-3年每年复查一次,如果不复发说明息肉复发的概率小,之后可以改为5-10年查一次。有条件者可根据个体情况适当缩短复查。 【预防】大肠息肉的发生原因还没有分确定,与个体因素、遗传因素、年龄、饮食习惯有关,临床观察中发现西方的高脂肪、低纤维素的饮食结构容易导致大肠息肉。因此应多吃蔬菜水果等纤维素丰富的食物,少吃加工肉制品,有利于肠道蠕动,减少息肉的发生。 【总结】绝大多数大肠癌都是从大肠息肉演变过来的,因此50岁以上或大肠癌高危人群(家族史、长期高脂低纤维素加工肉制品饮食、肠道息肉病史、肥胖、糖尿病、慢性溃疡性结肠炎等)至少应该做一次肠镜,如果有息肉可以在其未“进化”为大肠癌的阶段就将其斩草除根,如果没有说明您的肠道还健康,应该继续保持。

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科61人已读

左强 主治医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科61人已读 - 腹股沟疝手术方式

腹股沟疝主要的两种手术方式

罗坤 副主任医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科670人已读

罗坤 副主任医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科670人已读 - 腹股沟疝非小病,疼起来真要命!

腹股沟疝的科普

罗坤 副主任医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科336人已读

罗坤 副主任医师 宜宾市第二人民医院 胃肠疝与减重代谢外科336人已读