丁瑞宇医生的科普号

- 精选 为什么我的牙看完了还疼?

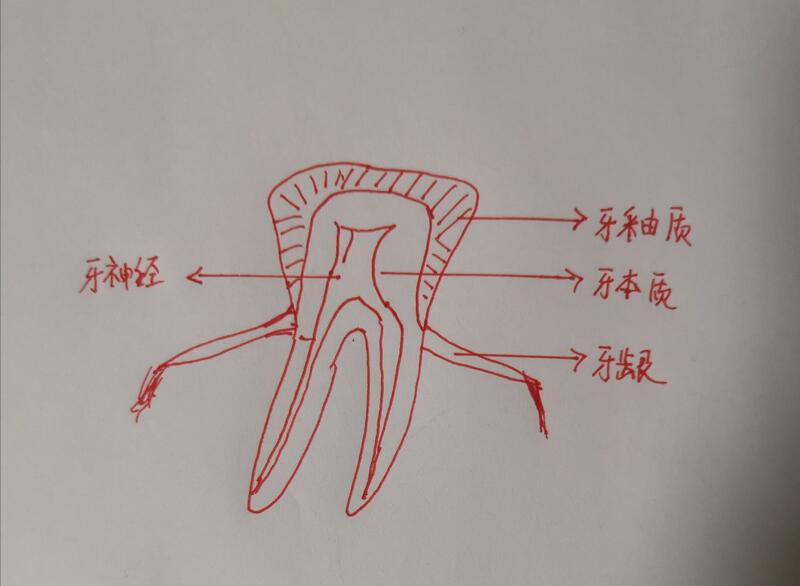

随着生活水平的提高,人们的口腔保健意识逐渐增强,但牙疼依然是人们口腔门诊就诊的主要原因。 疼痛是相关神经受到受到外界刺激而向大脑传递的一种信号。对于牙神经来讲,外界刺激以理化刺激和病理刺激为主。理化刺激包括温度变化、磨擦刺激、酸甜刺激等等。病理刺激是指炎症反应的刺激。 什么是炎症反应呢?举个生活中的例子吧。许多人都有手上划个小伤口或者脸上长个小疖子的经验,小伤口和小疖子周围会出现发红、肿胀、皮温升高和疼痛的表现,也就是红、肿、热、痛四大特征。这四大特征就是炎症反应的基本表现,其中疼痛是因为局部肿胀压力升高而压迫神经引起的。牙齿是一个封闭的空间,牙神经受到炎症反应的压迫压力之大可想而知,这也是牙疼不是病,疼起来真要命的原因。 如果能够完全避免牙神经受到的理化和病理刺激,就可以使我们免受牙疼之苦,但医生能做到吗? 我们由常见的牙齿疼痛就诊原因分别进行分析。 1.冷热酸甜刺激痛 我们的牙齿主要由表层的牙釉质、中层的牙本质和内部的牙神经组成。表层的牙釉质坚硬,有保护作用,中层的牙本质比较脆弱,容易受到各种刺激从而使牙神经产生疼痛。 正常情况下,牙本质受到表层牙釉质的保护,可以抵抗外界刺激。牙根的牙本质虽然没有牙釉质保护,由于长在牙槽骨中,有牙龈的保护,也可以抵抗外界刺激。龋病(蛀牙)、牙齿磨损、牙齿缺损、牙龈萎缩使牙本质外露,导致了冷、热、酸、甜刺激疼痛。 医生怎么处理龋齿和缺损呢?他会磨除腐烂的龋齿直到健康的牙本质(蛀牙)以及一层健康的牙本质(缺损),原理和旧墙刷新一样,需要打磨一下。然后涂上一层处理剂(类似贴瓷砖的界面剂),再进行树脂补牙。牙本质受到打磨,会直接刺激牙神经,使牙神经处于敏感的状态,处理剂也会刺激牙神经。大多数情况下,牙神经敏感的状态持续时间很短,补牙结束了,敏感状态也结束了。但有时候敏感状态会持续一段时间或很长时间,这就是你牙齿虽然补完了但牙齿依然会冷、热、酸、甜疼痛的原因。 如果你的冷、热、酸、甜敏感疼痛是由于蛀牙、缺损合并牙龈萎缩的综合原因,由于牙龈萎缩是不可逆的,也就是不可改变的,这也是你牙补完了但仍然会疼痛的原因之一。 另外,对于比较深的蛀牙来说,医生把蛀牙清理干净了,在没有露神经的条件下可以立即补牙,而不是杀神经。但是,深的蛀牙意味着破坏离神经已经很近了,虽然没有露神经,细菌早已经进入到了牙神经里面,补牙完成后,由于人体自身的免疫力可以杀灭细菌,补牙后没有任何疼痛的症状。少数情况下,自身免疫力没有抵抗住细菌的侵袭,牙神经会发炎,引起补牙后的疼痛,这也是你牙看完了但依然会疼痛的原因。 2.牙齿自发性疼痛,也就是在没有刺激的情况下牙齿的疼痛。 这种情况说明牙齿露神经了,需要杀神经。医生怎么杀神经呢?如果把牙根比作胡萝卜,牙神经就是胡萝卜中心的芯儿。牙神经在牙根中所占有的空间叫作根管,牙神经通过牙根根尖的小孔也就是根尖孔长入我们的牙槽骨,最终接入大脑。 杀神经是把牙神经由根管中抽掉,然后用生物性材料将根管填满、封闭。什么叫填满呢?就是将生物材料填到接近根尖孔的位置。由于牙神经很细,需要医生用专用器械设备把根管空间扩大,然后才能填入材料。这一扩大过程会产生许多牙齿碎屑,有一部分碎屑不可必免地会通过根尖孔进入到牙槽骨中,引起人体的免疫炎症反应而产生疼痛。大多数疼痛在一周之内会明显缓解消失,有少部分情况会持续数月甚至数年,但疼痛程度较轻,这也是牙齿虽然看完了但还会疼痛的原因之一。 综上所述,医生磨除部分健康牙本质(技术需要)、补牙处理剂引起的牙神经敏感状态、自身免疫系统和进入牙神经细菌的胜负关系、根管扩大过程中进入牙槽骨中的碎屑诱发的炎症反应,这些都是牙看完了但依然疼痛的原因。 从哲学上讲,有时候,我们解决了一个问题,会带来一个新的问题。如果我们解决的是主要问题、主要矛盾,带来的是小问题、小矛盾,我们就达到了我们的主要目的,是可以接受的。

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科3665人已读

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科3665人已读 - 就诊指南 根尖囊肿治疗如何治疗?

临床上,经常会遇到根尖“囊肿”的患者。所谓的根尖“囊肿”,大多数情况都是X片(CT)上发现根尖阴影偏大,医生告知患者是“囊肿”。为什么“囊肿”打隐号呢?因为病理才是诊断囊肿的金标准,有病理结果之前只能叫“囊肿”。对于根尖“囊肿”的治疗方案,包括根管(再)治疗、根尖手术、拔牙。如何选择呢?根管(再)治疗创伤性小,成功率偏低(低于五成);根尖手术创伤性大,成功率偏高(接近九成)。拔牙当然囊肿大概率就好了,但损失一颗牙。另外“囊肿”范围越大,任何治疗的成功率都会下降。所以目前单根牙根尖“囊肿”根管治疗后根尖手术偏多。磨牙由于牙根多,磨牙的囊肿手术难度及风险很大,所以许多医生对于磨牙囊肿的态度是拔牙。(至于磨牙囊肿是否手术,患者要问接诊医生他自己做不做,而不是只提一个方向但医生自己不做)有些人患牙颈部剩余牙槽骨极窄(0.5mm左右),根尖手术极易导致此处牙槽骨吸收而失败。总有人惧怕手术,更不想拔牙。有没有可能用非手术的方法治疗所谓的面积大些的根尖“囊肿”呢?个人近几年做了一些尝试。根尖囊肿由感染而来,根管治疗只清洁处理根管内的感染,对于根尖囊肿的根外感染影响有限,如果根管内封药时采用有明显杀菌作用的材料(国家药品监督管理局目前不允许根管内用抗生素类药物),也许会对根尖“囊肿”有治疗作用。目前儿童口腔的根管治疗材料是国药局批准的,一般也用于成人某些情况短期封药的并有明显杀菌作用的材料。采用这种合法合规的材料,在适当时机辅助根管治疗,目前3年左右的效果肯定。下图是磨牙2年效果,“囊肿”愈合。下图是累及多颗前牙的“囊肿”希望对需要的患者有所帮助。

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科109人已读

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科109人已读 - 医学科普 颌骨囊肿之四

之四

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科34人已读 - 医学科普 颌骨囊肿之三

之三

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科25人已读 - 医学科普 口腔颌骨囊肿系列

之二

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科19人已读 - 医学科普 口腔颌骨囊肿系列之一

系列一

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科30人已读 - 医学科普 经常刷牙就不坏牙吗?

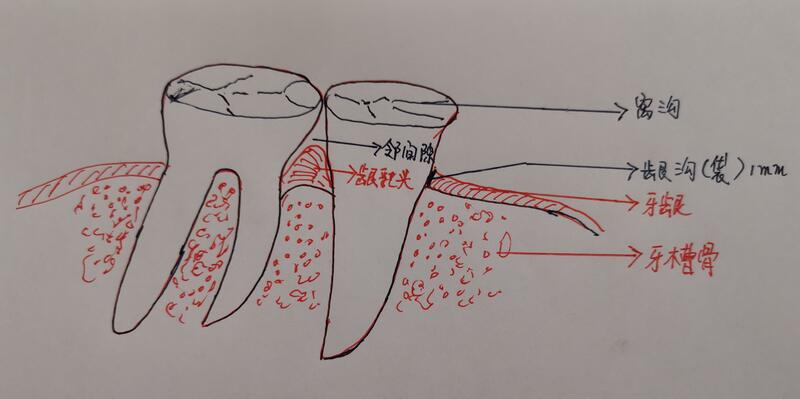

“天哪!牙又坏了,我可是一天刷三遍牙呀!” 在门诊,经常会听见患者如是说。在这些患者看来,自己努力刷牙,确没有得到好的结果,事实果真如此吗? 在了解事实的真像以前,我们先看一下刷牙的重要性。 龋齿(蛀牙)、牙周炎是困忧人们口腔健康的主要疾病,细菌微生物是导致蛀牙和牙周炎最主要的原因。因此,降低口腔内细菌微生物的数量是口腔保健的关键,口腔内细菌微生物数量越少,蛀牙和牙周炎发生的可能性越小,程度越轻。刷牙是达到这一目的的常用措施。 我们做任何事情,做了和做好、做有效是两个概念。同样,刷牙和刷好牙也区别巨大。 在讲如何刷好牙、刷到位牙之前,我们先了解一下牙齿的基本结构,见下图 正常的龈乳头没有萎缩,充满邻间隙。我们的免疫系统可以保持1—2mm深龈袋的健康。 如果患有牙周炎,牙槽骨会萎缩吸收,牙龈也随之萎缩,但通常牙槽骨的萎缩会大于牙龈的萎缩,这样就会造成龈沟加深,形成牙周袋,深度可达3—10mm左右,并造成邻间隙增大,形成黑三角。 见下图 口腔内的细菌微生物是厌氧菌,也就是越缺氧越喜欢。那些缺氧程度越高的位置,也就是细菌浓度、数量越高的位置,也是我们应该重点清除细菌的位置。 口腔内哪些位置更缺氧呢? 角落,深的角落,氧气不容易进入的地方,也就是牙龈与牙根交界的龈袋(牙周炎时的牙周袋),牙周炎时形成的邻间隙(黑三角),牙齿咬合面上的沟裂。 所以,刷牙是否有效,要看我们是否通过刷牙刷净了上述容易滋生厌氧菌的这些场所(龈袋、牙周袋、邻间隙、合面沟裂)。 工欲善其事,必先利其器。好的刷牙从牙刷开始。 合适的牙刷,刷头不要过大,长度以覆盖2—3个牙齿为宜,宽度以覆盖一个牙面宽度为宜,头部为圆钝三角形,刷毛软硬适中。 通常有两种刷牙方法:水平颤动法和旋转刷牙法。 1.水平颤动法 牙刷的摆放:刷毛与牙齿外侧面呈45度,上牙向上,下牙向下,一半刷毛盖在牙龈上,另一半刷毛盖在牙面上。见下图 牙刷放好后,前后水平颤动二十次左右,幅度为1—2mm,频率在1次/秒。这样,才能使刷毛的尖端进入龈沟和邻间隙,更好地清除细菌。见下图 内侧面同理。 刷咬合面时刷毛与牙咬合面垂直,同样水平颤动二十次左右。 按顺序更换不同的位置,刷遍每个牙齿。 2.旋转刷牙法 旋转刷牙法是在刷牙齿的内外侧面时,牙刷的摆放方法和水平颤动法相同,刷时,上牙由上向下单一方向佛刷,下牙由下向上单一方向佛刷,佛刷二十次左右。刷合面时相同。 水平颤动法更有利于清洁龈袋,旋转刷牙法更有利于清洁邻间隙,二者可以结合使用。 对于牙周炎患者,由于牙周袋较深,邻间隙较大,常规牙刷的刷毛不能完全进入这些空间,也就难以达到清除牙周袋和邻间隙里细菌的目的,所以还要使用牙缝刷,用牙缝刷360度地刷净牙周袋、邻间隙。 许多人使用牙缝刷时采用的是水平刷过牙缝,见下图 这样只能刷净牙齿靠近邻间隙的牙面,而对于牙周袋的清洁不够。所以,除了用牙缝刷水平刷洗牙齿的邻面以外,还需要将牙缝刷的尖端沿着牙根表面,朝向根方(上牙向上,下牙向下)深入牙周袋内进行刷洗,见下图, 这时,往往需要选用最细的牙缝刷(0.4mm)。一开始由于有组的炎症,会有出血,但不用担心,不会把牙龈刷坏,不会越刷越深,随着局部细菌的清除,炎症逐渐减轻,出血也就消失了。 所以,对牙周病患者来说,常规的刷牙要与牙缝刷结合使用。 目前,市场上还有水牙线(冲牙器),它是利用一定速度的水流,将牙缝冲洗干净。但是,如同洗车一样,单靠水流冲洗很难将车辆冲洗干净,除非速度更大的水流。而能将牙缝完全冲洗干净的高速水流,会对牙龈造成损伤。因此,水牙线只是锦上添花,并不能代替牙缝刷。 关于电动牙刷 最早, 电动牙刷是给残障人士使用的,如今得到了越来越多人的喜爱。 电动牙刷有圆头旋转型和仿牙刷声波震动型。 学习了上述知识,圆头旋转型能清洁好龈沟和邻间隙吗? 震动型类似于旋转刷牙法,适合于牙周基本健康的人,如果有牙周炎,还是推荐手用牙刷,水平颤动与旋转相结合,并使用牙缝刷。 另外,经常动手刷牙,还可以锻炼大脑,减少痴呆。 如上所述刷牙,健康人群大概需要三五分钟,牙周炎患者大概十分钟左右。您能做到吗? 如果您能做到,在一年一度的口腔检查时,就会大大降低蛀牙和牙周病的发生率与严重程度。

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科778人已读

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科778人已读 - 医学科普 什么样的医生是好医生

医生是一个入行门槛非常高的职业,而且越来越高,以一线三甲医院为例:三十年前,重点医学院校本科生可以顺利入职;二十年前,优秀硕士以上毕业生可以入职;现在,非优秀博士毕业生已经不能入职了,而且以前入职的非博士医生大多数也完成了博士学位。博士,在一线三甲医院已成草芥,没有任何优势可言。因此,医生也是一个高度专业化和科学化的职业。 与其他高度专业化和科学化的职业不同,医生和大众的关系是最直接的。航空航天,老百姓不直接接触;精密制造,生活中不直接联系;智能芯片,低端一点儿的也可以。而医生,任何人需要的时候都想找一位好医生。 好医生什么样呢? 先看看大众的视角。病人都是带着不同大小的痛苦来看医生的。见到医生的时候都希望医生能耐心地倾听自己的痛苦,希望疾病有较快地改善。如果医生态度和蔼可亲,能和自己有良好的勾通,首先就有了一个良好的印象。如果治疗再有效果,就认为他是好医生了。 再看医务人员的视角。 疾病是很复查的。相同症状的两个病人,最后的诊断可能完全不同。医生在入职前虽然经过了七八年专业的学习,但在复杂的疾病面前还很稚嫩,还需要在实际工作中不断学习、总结、锤炼。如此五到十年,才能成为一名有能力的医生。有能力的医生体现在哪里呢?他能从各种复杂的症状及证据中找到关键点,根据自己的罗辑推理形成证据链,尽快地做出正确诊断。 诊断之后的治疗有药物治疗和手术治疗。药物治疗都大同小异,有相对应的方案。而手术治疗则和医生的操作能力密切相关。不论什么样的手术,都需要医生做到准确、稳定、快速、轻柔。做到这四点,也是精品手术了。 医生的判断及分析能力如何,手术的精品程度如何,只有他身边近水楼台的同事看得最清楚了。 医生态度和蔼可亲,沟通良好,是高情商;思路清晰,罗辑能力强,操作准确、稳定、快速、轻柔,是高智商。老天爷是公平的,大多数情商高的人智商相对低一些,大多数智商高的人情商低一些。情商高智商也高的人都是极品中的极品。 看来,大多数人心中的好医生都是极品中的极品,那你心中的好医生是什么样的呢?

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科7255人已读 - 医学科普 害怕看牙怎么办?

提起看牙,很多人心里一紧,大恐怖了!听声音就可怕!太疼了!这是看牙恐惧症的常见反映。 恐惧是人对未知事物的一种担心,担心受到伤害及痛苦,是心理的提前反应。恐惧也是一种不了解和不理解,了解了、理解了,恐惧也小多了。 看牙恐惧来自于两方面。一方面是儿时看牙的痛苦经历,另一方面是道听途说。不论哪方面,看牙疼痛是最主要的原因。 疼痛可分为诊时疼痛以及治疗后疼痛。在几十年以前,不论是牙科医生和患者都鲜有无痛意识。“忍一下”是牙科医生的常用语。谁不知“牙疼不是病,疼起来真要命”啊,第一次看牙时的疼痛经历为以后的看牙恐惧埋下了种子。 现在,无痛治疗已经成为许多牙科的必备了。所谓无痛治疗就在取局部麻醉和浅表全麻下进行口腔治疗,麻醉有效必免了诊时疼痛。可能有人会说,打麻药针也很疼呀。打针,或多或少都会疼,关键是医生的手法和工具。打针前可以先适量表面涂抹麻醉,针越细越锋利越好。同样的工具,不同医生操作手法不尽相同,患者感受不同。患者可以尽量选择疼痛感轻的医生操作。 至于术后疼痛,一部分和患者体质与病情有关,另一部分也和医生的手法相关,也需要患者选择。 随着你看牙时疼痛经历的减少,看牙恐惧症也会慢慢消失了。

丁瑞宇 副主任医师 北大口腔医院 特诊科4329人已读