王升儒医生的科普号

- 精选 腿脚迈不动,原因竟是它!

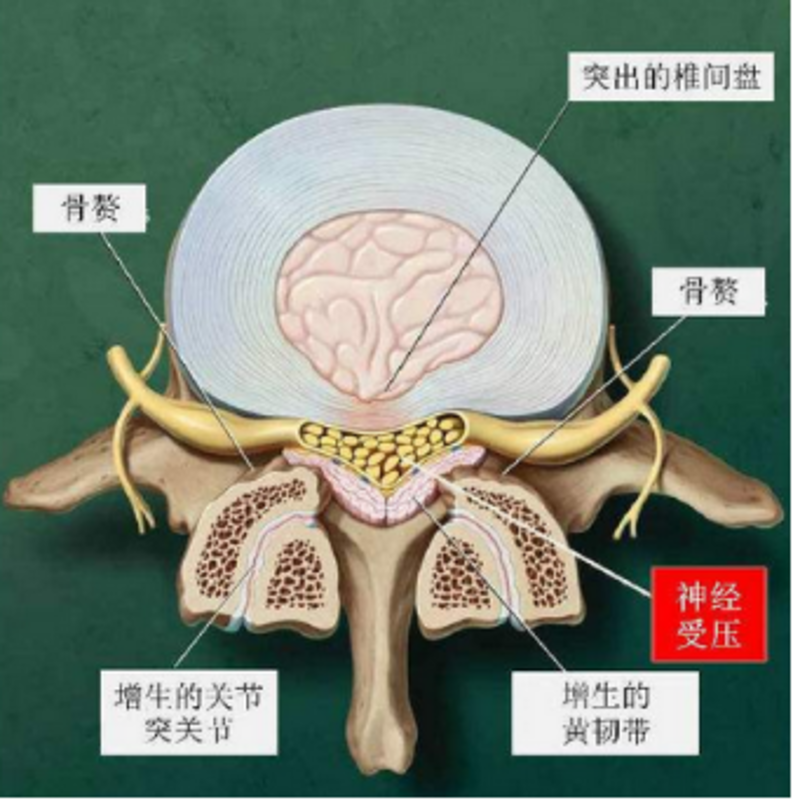

许多中老年人常常有这种感觉,明明没走多远,就感觉双腿酸麻胀痛,抬不起脚来,大部分人将这些症状归结为年龄大了,殊不知,腰椎管狭窄症已经悄悄找上了自己。那腰椎管狭窄症都有什么症状,怎么诊断,又如何治疗呢?本文将和大家一起来了解一下这个在中老年群体中高发的疾病。腰椎管狭窄症是由于椎间盘膨突、韧带增厚、小关节骨质增生等各种原因导致椎管有效容积减小,硬膜囊或神经根受压,从而表现出腰痛或腰腿痛等不适的一种临床疾病。椎管先天发育异常、外伤、腰椎滑脱、腰椎退变等因素都可以导致腰椎管狭窄,其中以年龄相关的退行性狭窄最常见。腰椎管狭窄症最突出的症状是神经源性间歇性跛行。神经源性间歇性跛行表现短距离行走后即出现自腰背部沿臀部、大腿、小腿至足部的放射痛,伴有酸胀麻木等不适,根据狭窄发生的节段和部位不同,症状可只出现在一侧或终止在小腿。除神经源性间歇性跛行以外,腰椎管狭窄症还可以表现为臀部至足部的烧灼感或抽筋样的感觉,不适症状多种多样,呈现出典型的症状多、体征少的特点。腰椎管狭窄症的诊断需要结合患者的症状、病史和影像学表现。腰椎管狭窄症的诊断,一定要有“症状”支持。腰椎管狭窄症的患者,症状各异,腰背部酸痛不适、双下肢或单侧的酸胀、麻木、疼痛,神经源性间歇性跛行等都可以出现。磁共振是首选的影像学检查,但是,如果患者只是在磁共振上显示腰椎管狭窄,而没有相应的症状,也不能诊断为腰椎管狭窄症。腰椎管狭窄症可以分为手术治疗和非手术治疗。非手术治疗主要针对症状较轻的轻中度狭窄患者,主要措施有理疗、药物、鞘外注射等。其中理疗最常用,包括腰椎屈曲姿势的特定运动(骑自行车)、体重支持的跑步机行走、肌肉协调训练、平衡训练、半刚性腰围、止痛治疗(热敷、按摩、超声波等)姿势训练等。药物是在症状暂时加剧时应用,包括非甾体类的镇痛药、营养神经药物、脱水药物等。鞘外注射则应用较少。但是,一旦出现以下情况,则需要手术治疗。一、持续性或间歇性疼痛,而不能用保守疗法缓解;二、进行性神经功能损害,局部感觉减退或过敏,肌肉力量下降等;三、有马尾神经综合症,表现为大小便失禁或控制力减弱;四、合并腰椎间盘突出,症状较重,严重影响生活及工作。腰椎管狭窄症的手术方式多种多样,根据狭窄程度及部位的不同,可以选择经椎板开窗微创椎管减压术、UBE技术减压、腰椎融合减压内固定术等。但是具体手术方式,还需要医生结合患者的具体情况慎重选择手术方式。

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科767人已读

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科767人已读 - 图文文章 日常工作-2例青少年特发性脊柱侧凸患者手术

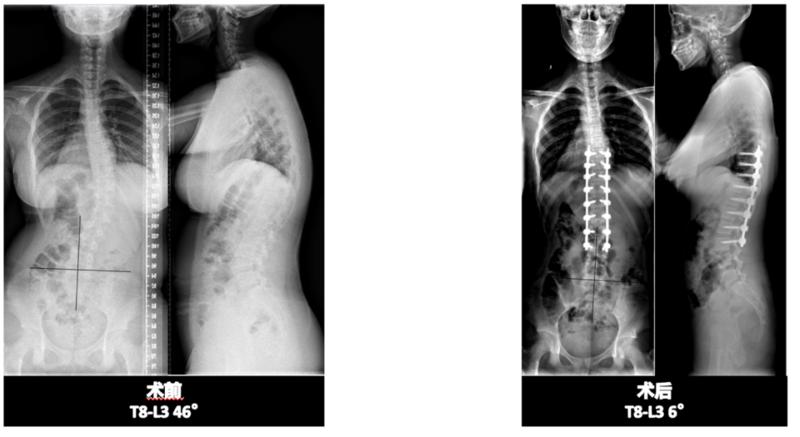

近几年脊柱侧凸比例逐年增加,上升之快已成为继近视、肥胖后危害青少年健康的“第三大杀手”。往往近视和肥胖,父母会早期觉察,而且中小学生每年查体中也都会常规体检,早发现后也会早期及时干预。北京协和医院骨科在手术治疗青少年特发性脊柱侧凸方面积攒了丰富的经验,手术创伤小、出血少、手术时间短,并发症少,术后患者恢复快,矫形效果良好,患者术后满意度高。来看看被骨科届定义为“金字塔尖”的高难度手术,下面以王升儒副教授的两例日常病例患者为例,看看脊柱侧凸矫形手术在协和医院骨科是如何常规化开展的。小何姑娘(化名),今年12岁,发现背不平1年,就诊于我院,排除手术禁忌后,在全麻下行后路T9-L3每节段关节突截骨松解、脊柱侧凸矫形内固定、植骨融合术(T8-L3),目前患者恢复好,四肢活动良好,复查X线提示内固定物位置良好,矫形满意。矫形度数从术前的46°减少至6°,患者术后体态明显改变,如获新生。同样来到北京协和医院骨科治疗青少年特发性脊柱侧弯的还有小张同学,今年12岁,无意中发现背部不平半月余。多方打听后来到北京协和医院骨科王升儒副教授门诊,积极进行术前检查、检验、准备,排除手术禁忌症后,在全麻下行脊柱后路经关节突截骨(T6-L3Ponte截骨)、侧凸矫形、内固定、植骨融合术(T2-L4)。术后第二天查房时,小张就激动地说,自己明显感觉体态更好了,能正常躺平睡觉了。来看看她术前术后的影像学对比。出院时,张同学还俏皮地说,感谢协和医院骨科让她增高不少。

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科412人已读

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科412人已读 - 典型病例 截骨重塑挺直人生——强直性脊柱炎合并脊柱后凸畸形矫形手术

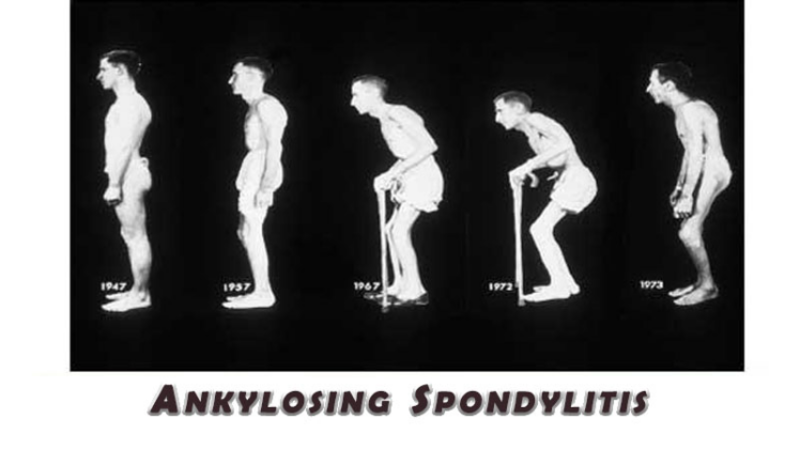

谈及强直性脊柱炎,其实离大家的生活并不遥远,我们身边耳熟能详的亚洲小天王周杰伦便患有该病,称之为“不能说的秘密”,老戏骨张嘉译也因强直性脊柱炎引起弯腰驼背,那网络一时流行的“张嘉译行走步伐”其实是其疾病严重引起脊柱后凸、关节融合的不得已表现。严重的强直性脊柱炎甚至发展为“折叠人”,压迫心、肺及腹腔脏器,影响日常生活及寿命。近日,协和医院骨科王升儒副教授开展强直性脊柱炎患者截骨矫形手术。本患者为中年男性,风华正茂的他却已经与弯曲的脊梁抗衡了十年之久,为了重新挺起腰杆,由我院骨科一病房收治入院。入院后行矫形手术,手术取得圆满成功,矫形成果满意。术后三天患者便可下床行走,围术期状态平稳。最终,患者昂首阔步出院回家,开启人生新篇章。病例分享患者38岁男性,10年余前无明显诱因发现脊柱后凸,劳累后偶感胸背部疼痛,自行口服止疼药,理疗等对症治疗,效果一般。后凸畸形进展缓慢,未规律治疗。近3年患者病情明显进展,劳累后感胸背部及腰部疼痛加重,严重影响生活。于我院骨科门诊就诊,查体见胸腰段后凸伴局部叩痛,X相示T12,L1假关节,结合患者症状、体征及相关影像学检查,诊断为“脊柱后凸”,建议患者手术治疗。患者脊柱后凸畸形严重,腰骶部棘突及棘突旁压痛明显,胸腰段脊柱活动明显受限,神经系统检查见双下肢肌张力增高,左侧跟腱反射活跃,影像学检查见竹节椎样改变,脊柱韧带骨化,脊柱胸腰段后凸畸形严重,目前考虑“强直性脊柱炎,脊柱后凸”诊断成立。术前检查已完善未见明显手术禁忌,于全麻下行后路T12/L1经椎间隙截骨、L3经椎弓根截骨、脊柱后凸矫形、内固定(Premier,威高)、植骨融合术(T9-S1)。手术时长2小时30分,出血200ml,术中/术后未输血,脊髓信号平稳。在病房医护人员的精心照护下,患者恢复良好,术后2天便可扶助行器下地活动,术后7天便顺利出院,开启自己崭新的人生。强直性脊柱炎小科普强直性脊柱炎(ankylosingspondylitis,AS)属累及结缔组织的血清阴性脊柱关节病。特点是进展缓慢,从骶髂关节开始逐渐向上蔓延至脊椎的关节及邻近的韧带,最后造成骨性强直和畸形。也可侵犯近躯干的大关节,如髋关节等。好发于青壮年,男性多于女性,约(10-14):1。有明显家族史,父系较多。病因尚不清楚。但组织相容性抗原(HLA-B21)的阳性率可高达88%-96%。强直性脊柱炎的症状以夜间痛为主,晨起脊柱僵硬,适当活动后可略缓解。疼痛可逐渐向上发展至胸背及颈部,随着病变的发展,脊柱活动度逐渐丧失,直至强直。最终可强直于驼背及髋关节屈曲位,严重者无法平视前方。本病的病因不明,故早期诊断、早期治疗对改善病人的生活质量具有重要意义。可使用非甾体抗炎药物,鼓励功能锻炼,同时注意睡眠姿势,以预防腰背及髋部形成屈曲畸形。若脊柱骨骼已融合,则有发生严重颈部或腰背部损伤的风险,如下可减少发生损伤的几率:●移除松动的地毯、电线以及任何可能让您跌倒的杂物●避免大量饮酒或服用安眠药●避免可能导致受伤的接触性运动和其他活动●乘车时始终系好安全带

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科97人已读

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科97人已读 - 医学科普 严重僵硬性先天性脊柱侧后凸:来自北京协和医院骨科的解决方案

故事背景1个月前,一位极重度先天性脊柱侧凸的患者结束了在北京协和医院的脊柱畸形治疗,术后矫形效果满意,在这里把她的故事分享给大家。病情加重,赴京求医来自西藏的小伽(化名)十年前就发现自己的后背与同龄人有些不同,出现了明显可见的剃刀背和躯体偏斜。更为严重的是,随着脊柱侧弯程度的逐渐加重,小伽出现了呼吸急促、心肺功能下降的情况,严重影响生活质量。当地医院建议来北京协和医院仉建国-王升儒教授团队咨询。最终,小伽来到了北京协和医院仉主任的门诊。仉主任对病情进行了专业和全面的分析,顺利收住院治疗。个体化治疗方案当小伽住进北京协和医院骨科的第一天开始,仉主任-王升儒教授团队就对脊柱畸形的情况进行了详细的评估。对于极重度的先天性脊柱侧后凸已经出现心肺功能障碍的患者来说,防止侧弯继续进展、恢复正常的生活质量是第一目的。所以经过全面的检查和评估之后,团队给出了头盆环牵引后二期手术矫形融合治疗的方案。为什么是先牵引?头盆环是目前较为常用的骨牵引方式,患者在头上装上一个头环,骨盆上装上一个盆环。两个环之间安装上四根可以伸缩的连接杆。头环和骨盆环形成了坚强的骨性固定,再通过定期调整连接杆的长度,将头和骨盆之间的畸形脊柱拉开。这样的牵引特别针对僵硬的极重度的先天性脊柱侧凸有非常好的牵引效果。必须承认的是,头盆环牵引的过程要相对痛苦且漫长一些,但是这种牵引对于减少手术风险、松解脊柱和软组织僵硬度、增强脊髓耐受度有很大的帮助。牵引收获的成果也是非常喜人的。经过3个月的头盆环牵引,小伽的身高从150cm增高值162cm,足足长高了12cm。矫形手术,首战即决战经过进一步的评估,仉主任-王升儒教授团队认为到了最终融合的最佳时机。2023年1月25日,团队经过6个小时的手术,成功为小伽进行了脊柱矫形手术,手术过程十分顺利,脊髓监测信号正常,双下肢活动良好,矫形效果满意。严重僵硬性先天性脊柱侧后凸严重僵硬性先天性脊柱侧后凸患者多合并胸腔容积受限、肺发育障碍,患者长期严重脊柱畸形,一期矫形手术难度大,手术时间长,围术期出血量大,术后恢复时间长,护理难度大,患者围手术期各种并发症发生率明显增加。对于此类病例,一期矫形手术很难取得满意疗效。头盆环作为一种成熟的牵引装置,构造简单、价格低廉,可以给重度脊柱畸形的患者提供有效、持续、可控的矫正力度,可以有效降低二期矫形术中风险,提高矫形效果。北京协和医院脊柱外科团队在仉建国教授的带领下,熟练掌握头盆环牵引作为治疗严重僵硬性先天性脊柱侧后凸的技术,为脊柱侧弯患者带来福音。在未来,我科将在仉主任的带领下,加快建设国际一流的脊柱矫形医教研诊疗中心,为中国和世界的脊柱矫形事业做出我们的一份贡献。

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科310人已读

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科310人已读 - 医学科普 脊柱侧凸是一类遗传病吗?

许多人可能会有这样的疑惑:脊柱侧凸会遗传吗?脊柱侧凸是一种复杂的三维脊柱畸形,部分患者在孕检时发现脊柱发育异常,出生时伴有脊柱侧凸畸形;随着生长发育,尤其是青少年这一快速生长发育期,表现出脊柱侧凸的症状。那么脊柱侧凸是否属于遗传病,又会遗传吗?根据病因不同,脊柱侧凸可以分为先天型、综合征相关型、特发型、神经肌肉型以及继发型共五个类型,全球范围内脊柱侧凸总发病率在3%左右。多种类型脊柱畸形与遗传因素相关:在胚胎发育过程中,基因突变造成的椎体发育不全、双侧软组织发育不平衡以及部分综合征型疾病均可以导致脊柱畸形发生。除畸形本身的症状以外,部分患者还会合并心、肺、肾脏发育不全等其他系统疾病,严重影响患者生活质量。先天型脊柱侧凸指子宫内椎体发育不正常的一类脊柱畸形,遗传因素在其中扮演着重要角色。尽管其内在致病机制尚未完全阐明,但已发现了多个先天型脊柱侧凸致病基因位点,这些突变基因既可以来自患者的父母,也可能是新发的突变。以TBX6基因为例,当该基因出现突变且与某种特殊基因型共存时,即会诱导脊柱半椎体形成,造成脊柱侧凸。该类复杂遗传机制可以解释10%左右的先天型脊柱侧凸。对于特发型脊柱侧凸——尽管目前其具体致病机制尚不清楚,但近年来通过GWAS、二代高通量测序等先进技术,研究者发现了多个与特发型脊柱侧凸相关的遗传易感基因,包括ESR1,LBX1,PAX1,GPR126,EPHA4等。当个体存在上述基因突变时,患有特发型脊柱侧凸的风险会显著高于正常人群。然而目前大部分相关研究结果仍需多中心研究证实,尚无明确致病基因被报道。许多由于特定基因突变导致的神经肌肉型侧凸、综合征侧凸常合并脊柱畸形的症状,如NF-1基因突变引起的神经纤维瘤病,FBN-1基因突变引起的马方综合征等。该类脊柱侧凸具有明显的家族聚集及遗传性,是产前筛查的重点关注人群。脊柱侧凸是一种快速进展性疾病,因此早期诊断与治疗极为重要。若胎儿父母及家族具有先天型脊柱侧凸病史或伴有脊柱畸形相关综合征型疾病,如克鲁宗综合征等,应尽早对家庭成员进行基因检测明确遗传风险。绒毛取样术可在10-13孕周左右对胎儿进行基因筛查而羊膜穿刺术的推荐时间是16-20孕周,上述技术均可以在较早时间内获取胎儿游离DNA进行基因测序,明确可以位点基因型,进而评估患病风险。此外,四维彩超可在24孕周左右观察胎儿的五官、四肢及脊柱排列是否存在异常,是一种无创的影像学检查方法。婴儿出生后,应定期随访观察脊柱生长发育情况,一旦发现明显肩部、髋部不对称,上下肢不等长或异常肩胛区隆起等,应及时就医以免延误治疗。综上所述,脊柱侧凸与遗传因素有一定相关性,但并非所有脊柱侧凸会遗传给下一代。对于父母及家族具有先天型脊柱侧凸病史或伴有脊柱畸形相关疾病的胎儿,应尽早进行产前咨询与筛查。同时,大多数脊柱侧凸表型并不严重,发病后可通过支具、手术等方式进行积极干预,往往能取得优异的临床疗效。

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科255人已读

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科255人已读 - 医学科普 仉建国:截骨短节段融合生长棒的混合技术

早发性脊柱畸形(EOS)的治疗目标是在矫正或者控制畸形的同时,保留脊柱以及胸廓的生长潜能,保障患儿的心肺发育。生长棒技术是目前应用最广的非融合手术方式,其由Harrington最早出,经Moe改进,Akbarnia首次规范描述双生长棒技术,并在随后的系列研究中对生长棒技术的临床疗效、并发症以及应对措施进行了报道。生长棒技术可在矫正以及控制畸形的同时,保留脊柱以及胸廓大部分的生长潜能,但该技术仍然存在一定的缺陷,并发症尤其是内固定相关并发症发生率高,且双生长棒对顶椎区的顶椎偏距以及旋转度畸形控制欠佳。研究发现,初次手术矫正率低与内固定相关并发症的风险有相关性。对于畸形严重的患儿,传统生长棒技术的矫正率有限,且畸形区强大的致畸力量会导致内置物的应力过大,最终导致相关并发症的出现。为应对传统生长棒技术在治疗严重EOS畸形方面的不足,仉建国教授提出了截骨短节段融合联合双生长棒的混合技术来治疗此类畸形。早期结果证明,此类技术可提高严重僵硬畸形的矫正率,并可有效地降低生长棒技术并发症发生率。该技术的临床疗效也被后续的研究证实。本文将就该技术进行讨论。该术式主要适用于严重僵硬性EOS:①畸形累及范围长,顶椎区畸形严重,顶椎偏距以及旋转严重,可能存在矢状面短节段后凸,顶椎区不对称生长潜能巨大;②严重的短而锐的原发畸形伴发头侧或者尾侧的结构性代偿畸形,如颈胸段半椎体伴严重的胸弯;③存在双主弯的EOS。123123一期截骨短节段融合联合双生长棒技术是治疗严重、僵硬EOS的有效手段。截骨术可以大大提高顶椎区的矫形,改善胸廓畸形、增加肺容积,并可帮助消除巨大的不对称生长潜能,减少了内置物所承受的异常应力,减少了生长棒内固定相关并发症。此外,截骨水平上下的短节段融合可获得确切的生长阻滞,而对脊柱的生长潜能影响很小。总之,该技术可以在维持矫形的同时,保留大部分脊柱的生长潜能,生长棒的并发症显著减少。对部分严重、僵硬脊柱侧凸患儿而言,这可能是一个新的选择。但是该技术创伤较大,手术难度较高,需多次手术,在病例选择时应严格并充分考虑这些因素。

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科241人已读

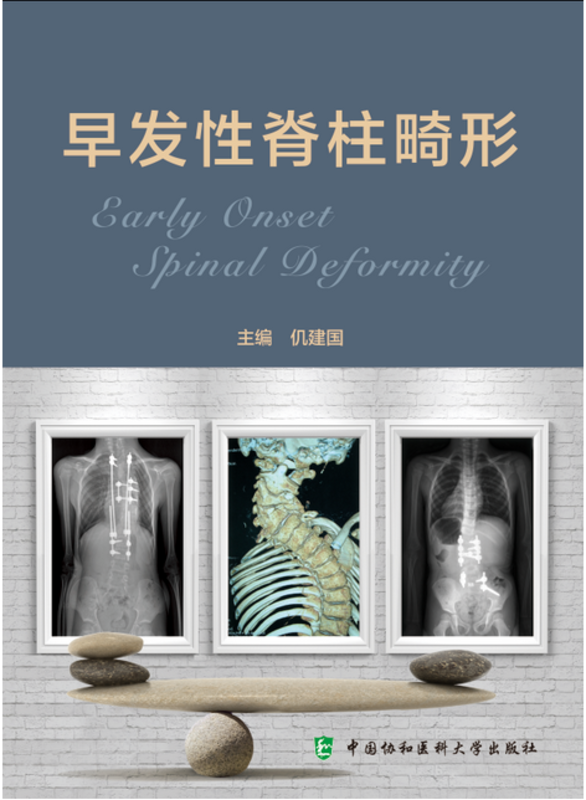

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科241人已读 - 医学科普 《早发性脊柱畸形》│协和骨科团队倾情奉献

早发性脊柱畸形是指10岁前发生的脊柱畸形。由于发病早,且大多数患儿正处于第一个快速生长期,因此畸形发展迅速,除引起脊柱畸形外,还会影响胸廓及心肺发育,严重者甚至危及患儿生命。我国国情决定了我国患儿的早发性脊柱畸形程度往往更为严重,畸形更为复杂,相关风险更高,临床诊治更为棘手,如果处理不当,经常导致严重的灾难性后果。但遗憾的是,目前在国内尚无针对早发性脊柱畸形的权威专著。在吴之康教授、邱贵兴院士等一批协和老专家、老教授的带领下,北京协和医院骨科率先在国内进行脊柱侧凸的诊治和研究,数十年深耕早发性脊柱畸形领域,在早发性脊柱畸形的诊治方面积累了丰富经验,提出“截骨联合生长棒”(Hybrid技术)等多项原创性理论和技术,获得了国际上的广泛认可,目前已成为世界范围内脊柱畸形诊疗研最大的临床中心之一。目前,我国各级医疗机构在诊治早发性脊柱畸形方面的临床技能水平不一,临床理论相对匮乏,缺乏专业、系统的培训及指导。因此,北京协和医院骨科主任仉建国教授带领协和骨科团队和国际EOS顶尖专家编写此书,旨在提升小儿骨科医师及脊柱外科医师在早发性脊柱畸形方面的临床理论与技能,进一步发挥协和骨科团队在该领域的引领作用,既是向协和百年的献礼,也是践行健康中国战略的坚实步伐。主编介绍仉建国,北京协和医院骨科主任,教授,主任医师,博士研究生导师,主要从事脊柱畸形和脊柱退变性疾病的研究,尤其是早发严重脊柱畸形的临床治疗及研究。作为特发性脊柱侧凸协和分型(PUMC分型)的主要创立者,目前已完成近4000例脊柱矫形手术,其治疗的患者构成了世界上最大的半椎体切除病例数据库。于2002年全世界首次提出“截骨联合生长棒”(Hybrid技术)治疗重度早发性脊柱侧凸。在后路半椎体切除及先天性脊柱侧凸的治疗方面,曾多次在国际先进脊柱外科技术会议(IMAST)、国际脊柱侧凸研究学会年会(SRS)和国际早发性脊柱侧凸大会(ICEOS)等国际会议上做大会发言。现任北京医学会骨科学分会副主任委员,中华预防医学会脊柱疾病预防与控制专业委员会副主任委员,中国康复医学会骨质疏松预防与康复专业委员会副主任委员,中华医学会骨科学分会委员,中国康复医学会脊柱脊髓损伤专业委员会常委,中华医学会骨科学分会脊柱学组委员,中国医师协会骨科住院医师规范化培训专业委员会总干事,中国医师协会骨科医师分会副总干事,中华预防医学会脊柱疾病预防与控制专业委员会脊柱畸形学组长,中国医师协会骨科医师分会脊柱学组、脊柱畸形学组副组长,《中国脊柱脊髓杂志》常务编委,《中华骨与关节外科杂志》常务编委,《脊柱外科杂志》常务编委。

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科223人已读

王升儒 副主任医师 北京协和医院 骨科223人已读