沈晓龙医生的科普号

- 精选 临床创新一:颈前路经椎间隙骨赘切除扩大减压融合内固定术

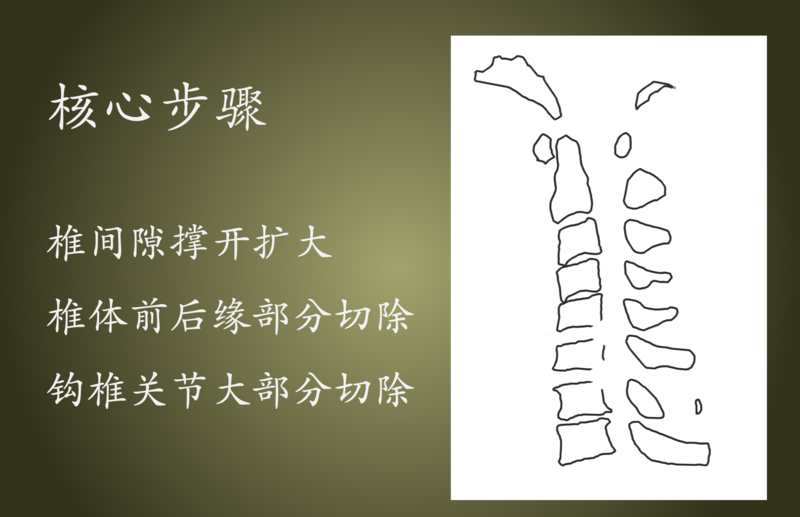

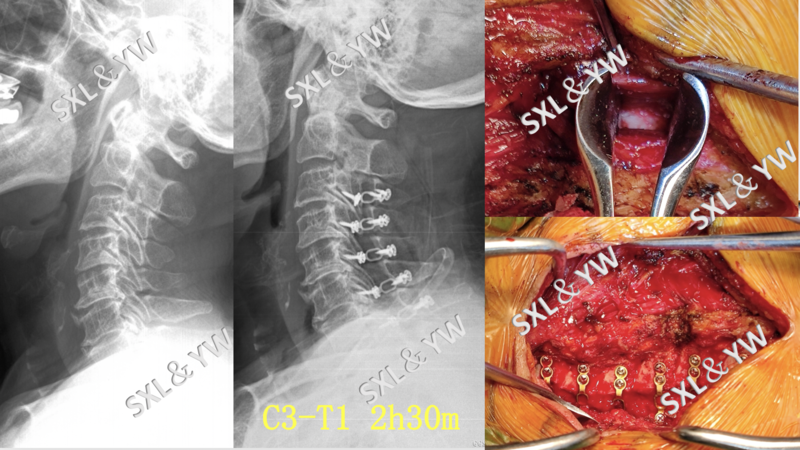

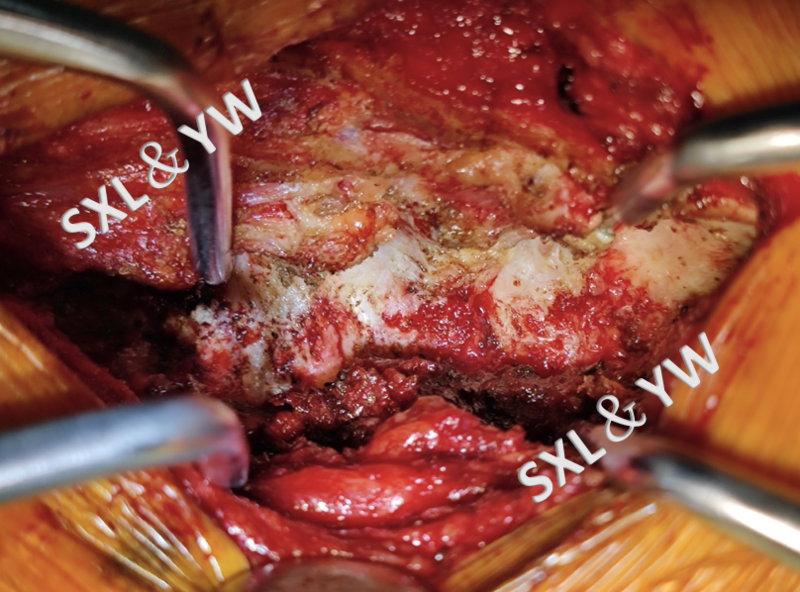

我们将目标椎间隙高度小于等于C2/3或C3/4椎间隙高度的50%定义为严重椎间隙狭窄,严重椎间隙狭窄颈椎病患者常伴有颈椎生理曲度丢失甚至后凸、椎板炎及终板骨质硬化、椎间隙周围大量骨赘形成、钩椎关节明显增生、椎间孔狭窄等一系列改变。严重椎间隙狭窄颈椎病的手术治疗具有一定的挑战,理想的手术应该:恢复椎间隙高度、纠正颈椎曲度恢复生理前凸、去除椎体前后缘大量骨赘、加大对钩椎关节处的减压。常规的颈前路椎间盘切除减压植骨融合内固定术(ACDF)往往难以达到上述要求,术中由于操作空间小、视野受限,可能会导致颈椎曲度恢复不佳、减压不充分等。颈前路椎体次全切除减压植骨融合内固定术(ACCF)在去除骨赘和骨化方面优于ACDF,然而,ACCF有较高的内固定并发症发生,常见的有钛网沉降、钢板螺钉移位等[3]。颈椎后路手术由于不能对钩椎关节进行直接减压,因此也不是理想的手术方式。我们尝试采用自主创新的技术:颈前路经椎间隙骨赘切除扩大减压融合内固定术(Anteriorcervicaldiscectomyandosteophytectomywithinterbodyfusion,ACOF;或AnteriorTrans-IntervertebralSpaceDecompression,ATISD),来治疗严重椎间隙狭窄颈椎病,随访发现该技术治疗效果良好。ACOF术中有3个核心步骤:充分恢复椎间隙高度、充分去除椎体后缘骨赘、钩椎关节大部分切除的椎间孔成形。撑开扩大椎间隙,是ACOF技术的关键第一步。在此关键环节,椎体后缘撑开器必不可少。在切除椎间盘时,使用椎体后缘撑开器撑开扩大椎间隙,再使用Casper撑开器维持撑开状态,用刮匙进一步刮除钩椎关节处椎间盘组织,由于严重椎间隙狭窄多伴有钩椎关节闭合粘连,这样可以起到松解的作用,再次使用椎体后缘撑开器撑开扩大椎间隙,部分患者由于钩椎关节、后方小关节突然被撑开扩大,操作区会出现清脆的声响,此时椎间隙被彻底打开,使用Casper撑开器维持撑开状态。如果单纯使用Casper撑开器撑开,不仅会撑开椎间隙,同时还伴有椎间过度成角,这样会导致椎间隙前缘过度撑开、椎间隙后缘撑开不足、后方小关节关节面紧贴闭合等问题。为了避免上述不足,我们使用椎体后缘撑开器辅助Casper撑开器,多次交替反复撑开,做到椎体间平行撑开,尽量避免过度椎间成角。图3中可见,在椎间隙撑开的同时,后方小关节关节面没有过度成角,棘突间隙恢复正常。因此,掌握好椎间隙撑开扩大的方法是EACDF的核心关键第一步。撑开扩大椎间隙的方法可以参考我们的SCI文章:Intervertebral-spreader-assistedanteriorcervicaldiscectomyandfusionpreventspostoperativeaxialpainbyalleviatingfacetjointpressure.JOrthopSurgRes.2022,15;17(1):91.我们认为术后轴性颈痛与椎间隙撑开扩大没有直接关系。术中我们对严重狭窄的椎间隙进行了多次撑开扩大,核心关键是尽量保证椎体间平行撑开,而不能过度的椎间成角。椎间成角过大可能会导致小关节关节面成角错位、棘突贴合、棘间韧带受卡压,这些可能是术后轴性颈痛的根源所在。如果是椎间平行撑开,这样的好处是:可以使松弛的小关节关节囊、关节韧带恢复紧张状态,使棘间韧带不受卡压,术后轴性颈痛的发生率可能会降低。严重椎间隙狭窄颈椎病患者常伴有颈椎生理曲度丢失甚至后凸、椎板炎及终板骨质硬化、椎间隙周围大量骨赘形成、钩椎关节明显增生、椎间孔狭窄等一系列改变。我们提出的ACOF技术,可以充分恢复椎间隙高度、充分去除椎体后缘骨赘、钩椎关节大部分切除,经过对比研究,我们认为ACOF是治疗严重椎间隙狭窄颈椎病的理想方法。我们对严重椎间隙狭窄颈椎病进行大量的临床研究,事实证明,我们提出的ACOF技术是目前治疗严重椎间隙狭窄颈椎病最理想、最有效的手术方法。具体手术方法可以参考我们的SCI文章:IsAnteriorTrans-IntervertebralSpaceDecompressionImportantinTreatingCervicalSpondylosiswithSevereIntervertebralSpaceNarrowing?ARetrospectiveCohortStudy.OrthopSurg.2022Sep20.Onlineaheadofprint.

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科2052人已读

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科2052人已读 - 精选 临床创新二:颈后路单侧显露完全保留对侧的椎旁肌椎管扩大成形术

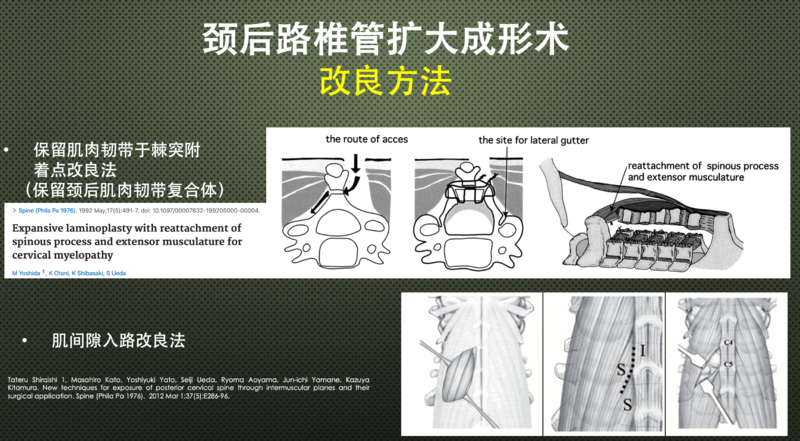

颈后路单开门椎管扩大成形术在改善神经功能方面具有显著的效果,已广泛应用于治疗发育性颈椎管狭窄、多节段脊髓型颈椎病及后纵韧带骨化症的患者。然而,传统的单开门手术需要广泛剥离两侧椎旁肌肉和韧带,即使术中进行肌肉韧带的断端缝合重建,肌肉萎缩仍然明显。手术存在诸多并发症,如颈部轴性疼痛、颈部僵硬、颈椎曲度丢失甚至出现后凸畸形等。日本学者提出多种改良方法,但都存在诸多不足,仍不是最理想的手术方式。为了减少对后方肌肉韧带结构的损伤、减少相关的并发症,我们采用了颈后路单侧显露完全保留对侧椎旁肌的改良椎管扩大成形术(unilateralexposureandcontralateral-paravertebral-muscle-preservinglaminoplasty,MP-LP),用于治疗颈椎退变性疾病,临床效果良好。开门的原因是:骨的弹性形变、对侧椎板骨折。我们把开门的程度分为三个等级:一级开门就是通过骨的弹性形变扩大椎管; 二级开门是在一级开门的基础上,对侧椎板内侧皮质断裂开口而出现了骨折,三级开门是在二级开门的基础上,对侧椎板内侧皮质断裂开口进一步加大、外侧皮质发生骨弹性形变,由于三级开门可能会出现椎板彻底离断,甚至椎板卡压脊髓出现神经症状加重,所以在研究早期阶段未敢做过多尝试,因此三级开门不常使用。由于完全保留了对侧的肌肉韧带结构、对侧没有磨除部分骨质做铰链,开门的阻力比较大,如果出现明显的清脆骨折声,提示了对侧椎板已经骨折,达到了二级开门程度,此时开门已经足够。由于二级开门对侧椎板外皮质仍然连续,不会出现椎板离断而导致开门失败的情况,因此我们认为此开门方法可有效降低椎板离断移位卡压脊髓的风险。单侧显露完全保留对侧椎旁肌椎管扩大成形术存在如下不足:1、对患者的选择有限制,肥胖病人或年纪轻的病人,由于椎板厚度大或骨质硬,开门时椎板阻力大,二级开门难度较大。2、C2需要对侧显露;3、对侧椎板骨折的位置不定,可能会影响椎管扩大效果。我们发现在开门宽度一定的情况下,椎板中间位置骨折与椎板靠近小关节位置骨折,开门面积会减少5%左右。我们提出的单侧显露完全保留对侧椎旁肌的椎管扩大成形术,完全保留了对侧肌肉韧带附着点,大大降低了手术创伤、减少了术中出血与手术时间、理论上降低了椎板移位压迫脊髓的可能性、减少术后早期轴性颈痛的发生。单侧显露完全保留对侧椎旁肌的椎管扩大成形术,丰富了颈椎后路的手术种类,使颈椎后路手术多了一种选择方案。相关文章已发表于《中国脊柱脊髓杂志》

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科1448人已读

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科1448人已读 - 精选 临床创新三:颈后路单侧显露通道辅助下椎管扩大成形术

传统的单开门手术需要广泛剥离两侧椎旁肌肉和韧带,术后存在诸多并发症,如颈部轴性疼痛、僵硬、颈椎曲度丢失,甚至出现后凸畸形等。为了减少对后方肌肉韧带结构的损伤、减少相关并发症,本研究组尝试了多种创新术式,临床效果显著。我们之前提出的:颈后路单侧显露完全保留对侧的椎旁肌椎管扩大成形术(MP-LP)优势明显,但适应症不广,该技术存在:对患者的选择有限制、C2需要对侧显露、对侧椎板骨折的位置不定的不足,为了优化手术方法,我们首次提出:颈后路单侧显露通道辅助下椎管扩大成形术(unilateralexposureandchannel-assistedlaminoplasty,CA-LP)CA-LP技术能有效减少铰链侧肌肉和韧带损伤,减少术中出血量、术后引流量及术后早期轴性颈痛发生率。CA-LP技术在C3-7的椎板旁经椎旁肌直接穿刺置入可扩张通道,通道下制作铰链,再进行开门手术。与传统的单开门椎管扩大成形术相比,CA-LP技术铰链侧的肌肉韧带的完整性得到了充分地保留,显著降低了铰链侧肌肉韧带的损伤。与传统的颈后路单开门椎管扩大成形术相比,两种方法的开门效果基本一致。CA-LP技术最大的优点就是:充分保留铰链侧肌肉韧带的完整性,且开门效果有效肯定。手术操作也不繁琐,通道下直视操作,没有改变医生的手术习惯,所以该术式的学习曲线非常的短。该术式需要每个椎板用一次通道,手术创伤较MP-LP略大,但其铰链侧有铰链,开门阻力较小,开门过程更加容易。该术式的手术适应症很广,与传统的颈后路单开门椎管扩大成形术的适应症完全一样。该技术在骨化占位率较高、突出物侵占椎管较多、椎管狭窄较严重的患者中尤为适用,CA-LP技术既能保证多个椎管的充分扩大,又能充分保留铰链侧肌肉韧带的完整性。该论文已发表于2022年《脊柱外科杂志》,英文SCI论文已修回。

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科1546人已读

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科1546人已读 - 精选 临床创新四:颈后路单侧显露选择性通道辅助下椎管扩大成形术

颈后路单开门椎管扩大成形术广泛,但术后存在诸多并发症,如颈部肌肉萎缩、颈部僵硬、轴性疼痛、颈椎曲度丢失甚至出现后凸畸形。为了减少对后方肌肉韧带结构的损伤、减少相关的并发症,我们的前期研究报道了颈后路单侧显露完全保留对侧椎旁肌的椎管扩大成形术(unilateralexposureandcontralateral-paravertebral-muscle-preservinglaminoplasty,MP-LP),MP-LP可以完全保留对侧肌肉韧带,手术创伤小,患者恢复快,但是常常遇到C7、C6椎板开门阻力较大,部分患者还会出现开门失败的情况。为了应对这种开门失败的情况,我们在MP-LP开门不足的节段采用直接穿刺的方法置入可扩张通道,通道下制作铰链,再进行单开门椎管扩大成形术,我们将此全新的手术方法称之为:颈后路单侧显露选择性通道辅助下椎管扩大成形术(unilateralexposureandselectivechannel-assistedlaminoplasty,SCA-LP)。我们首次提出的SCA-LP技术在保证椎管充分扩大的前提下,最大程度地保留了对侧肌肉韧带的完整性,该技术临床效果优异。MP-LP在使用过程中,常会出现C7、C6椎板开门不足的情况,由于C7、C6椎板较厚、骨质较硬,术中很难将椎板掀开至骨折状态,部分患者可以达到一级开门程度,但一部分患者达不到一级开门的程度,陷入开门失败的困境。为了增加开门程度,对于此类患者,我们在开门不足的部位,经椎旁肌直接穿刺置入可扩张通道,通道下制作铰链,再进行开门手术,这样的全新的术式我们称之为:颈后路单侧显露选择性通道辅助下椎管扩大成形术(SCA-LP)。我们的研究结果提示:所有患者的C7、 12例患者的C6(30.77%)、6例患者的C3(15.38%)需要通道下制作铰链。C7的椎管面积增加程度SCA-LP组要优于MP-LP组,原因可能是由于MP-LP组C7椎板有部分是一级开门,如果开门程度能达到二级开门,椎管扩大的程度将进一步增加。由于C4、C5椎板较薄,MP-LP技术的旋转外力都能使椎板骨折而达到二级开门程度,因此C4、C5开门无需通道辅助。SCA-LP融合了MP-LP与CA-LP的优点,在保证充分开门的前提下,尽最大可能保留铰链侧肌肉韧带的完整性。SCA-LP术式对铰链侧肌肉韧带的保留程度及开门效果,均介于MP-LP与CA-LP两种技术之间。MP-LP完全单侧显露,对侧肌肉韧带的保留程度最大,手术最微创;CA-LP开门效果最肯定,但穿刺置入通道,对侧肌肉韧带有一定程度的损伤。我们首次提出的颈后路单侧显露椎管扩大成形术包含以下三种术式:颈后路单侧显露完全保留对侧椎旁肌的椎管扩大成形术(MP-LP)颈后路单侧显露通道辅助下椎管扩大成形术(CA-LP)颈后路单侧显露选择性通道辅助下椎管扩大成形术(SCA-LP)MP-LP的优点是:手术仅在开门侧操作,完全保留铰链侧肌肉韧带的完整性;手术创伤最小,术中出血最少,手术时间最短,患者恢复最快。MP-LP为患者的术后加速康复(ERAS)提供重要保障。由于是单侧显露,对侧椎板、棘突都有肌肉韧带附着,如果对侧椎板断裂,由于肌肉韧带的牵拉,一般不会出现刺伤脊髓的风险。恰恰相反,我们认为该技术可以减少椎板移位卡压脊髓的风险。椎板断裂位置不可控,这是MP-LP最大的缺点,由于此缺点,使得椎板旋转的铰链位置不固定,理论上可能会降低开门效果,但是我们的研究发现MP-LP与常规的单开门椎管扩大成形术的椎板开门程度没有明显差异。与常规的单开门椎管扩大成形术相比,MP-LP的优势非常明显,但对于椎板厚且骨质硬的患者,术中开门不会出现椎板骨折,甚至椎板弹性形变不足,连一级开门的程度都没有达到,而陷入开门失败的困境。所以MP-LP手术的适应症比较狭窄,这就限制了其在临床上的使用。CA-LP技术最大的优点就是:充分保留铰链侧肌肉韧带的完整性,且开门效果有效肯定。手术操作也不繁琐,通道下直视操作,没有改变医生的手术习惯,所以该术式的学习曲线非常的短。该术式需要每个椎板用一次通道,手术创伤较MP-LP略大,但其铰链侧有铰链,开门阻力较小,开门过程更加容易。该术式的手术适应症很广,与传统的颈后路单开门椎管扩大成形术的适应症完全一样。该技术在骨化占位率较高、突出物侵占椎管较多、椎管狭窄较严重的患者中尤为适用,CA-LP技术既能保证多个椎管的充分扩大,又能充分保留铰链侧肌肉韧带的完整性。SCA-LP术式对铰链侧肌肉韧带的保留程度及开门效果,均介于MP-LP与CA-LP两种技术之间。MP-LP完全单侧显露,对侧肌肉韧带的保留程度最大,手术最微创;CA-LP开门效果最肯定,但穿刺置入通道,对侧肌肉韧带有一定程度的损伤。SCA-LP融合了MP-LP与CA-LP的优点,在保证充分开门的前提下,尽最大可能保留铰链侧肌肉韧带的完整性。颈后路单侧显露椎管扩大成形术的三种术式以CA-LP技术意义最大:开门效果肯定完全保留了棘突的完整性保留了棘突、关节突关节处肌肉韧带的附着点减少了手术出血减少了术后引流量减少术后早期轴性颈痛的发生术后加速康复适应症广操作不繁琐,没有改变手术习惯选择性通道辅助下椎管扩大成形术(SCA-LP)相关文章已修稿。

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科420人已读

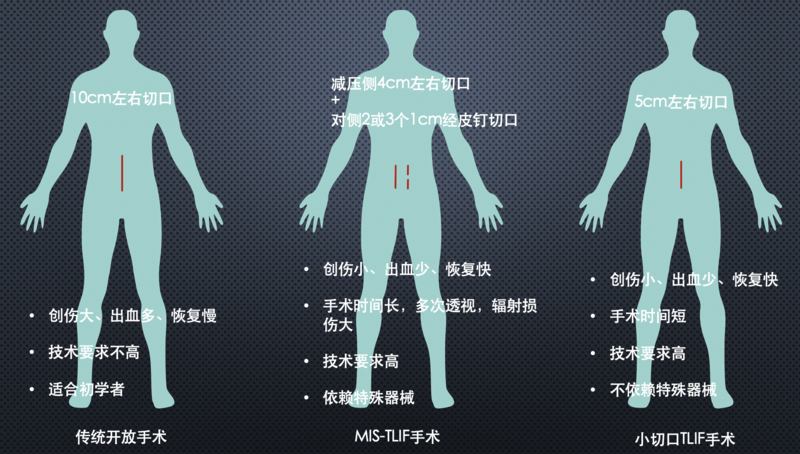

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科420人已读 - 精选 临床创新五:小切口微创腰椎后路融合术

腰椎后路融合术是目前最有效、最经典、应用最广的腰椎手术,没有之一!腰椎后路融合术适用于:1. 腰椎间盘突出、腰椎不稳或椎管狭窄,症状严重需行手术者2.腰椎手术后邻近节段退变,需延长手术节段者3. 腰椎滑脱,需行椎管减压及复位固定者4.退变性侧弯,合并严重神经症状者5.椎间盘源性腰痛,保守治疗无效者(不推荐)6.腰椎微创术后效果差或复发,已不适合再做微创手术者7.其它等近年来,我们一直坚持使用小切口微创腰椎后路融合术(Minimallyinvasivesmallincisionfortransforaminallumbarinterbody fusion),临床效果良好、患者创伤小、恢复快。通过与传统的开放手术及经皮微创腰椎手术相比较,我们的小切口微创腰椎后路融合术优点明显,更易在临床上推广。小切口微创腰椎后路融合术的适应症非常的广,与常规的腰椎后路手术基本一致,该方法对术者的技术及手术照明条件要求较高,但操作不复杂,易于学习掌握。

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科1284人已读

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科1284人已读 - 精选 理论创新一:后凸指数(kyphyosis index, KI)

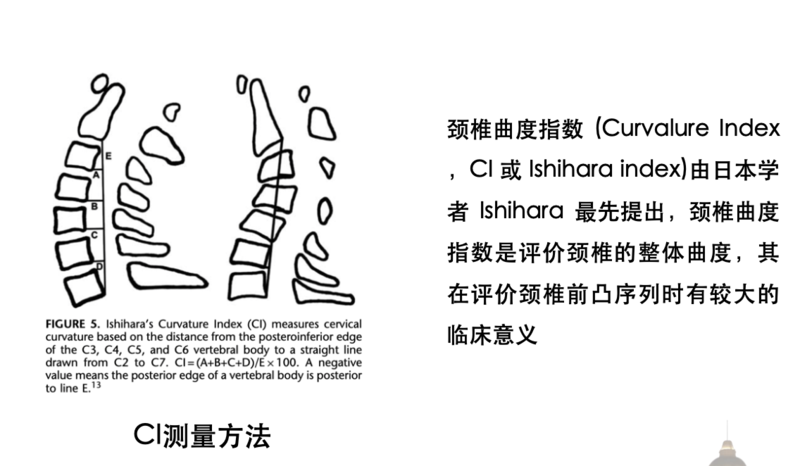

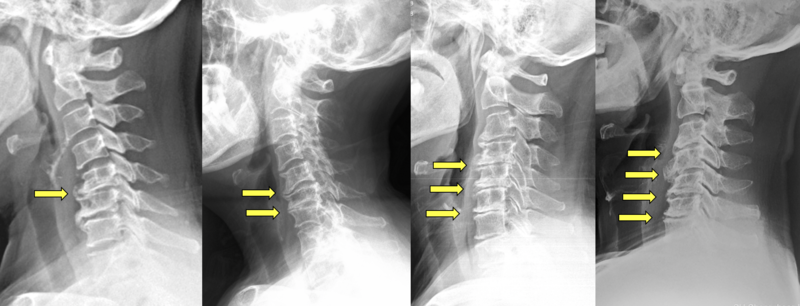

青少年特发性颈椎后凸畸形(adolescentidiopathiccervicalkyphosis)即青少年不明原因性颈椎后凸畸形,是其中一种较独特的后凸类型,临床上并不少见。我们认为:颈后肌肉无力在特发性颈椎后凸畸形的发生发展过程中起到重要作用。颈椎曲度指数(CurvalureIndex,CI或Ishiharaindex)由日本学者Ishihara最先提出,颈椎曲度指数是评价颈椎的整体曲度,其在评价颈椎前凸序列时有较大的临床意义。文献中较多采用CI来评价颈椎序列,然而,我们发现CI在评价畸形的严重程度方面存在一些不足之处,因此我们提出一种新的指标:后凸指数(kyphyosisindex,KI)。我们对41例特发性颈椎后凸畸形患者的影像学资料进行分析,发现:后凸范围仅累及部分颈椎节段,以C2-5多见后凸顶点位于椎体的后上缘,以C4多见后凸节段的KI可准确地反映后凸畸形的严重程度KI的临床意义:CI评价的是颈椎的整体曲度,即后凸节段与非后凸节段代偿的总体效应。由于仅对整体序列进行评价,而缺乏对后凸节段的单独评价KI优点在于:由于剔除非后凸节段的影响,该评价指标更直接的反应了后凸畸形的严重程度通过比较术前、术后的KI,可以更明确地了解手术的矫形效果将CI、KI联合运用,既对整体曲度做评价,又对后凸局部做评价,颈椎序列评价方法则更加完善合理

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科236人已读

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科236人已读 - 精选 理论创新二:脊髓后方压迫评分系统

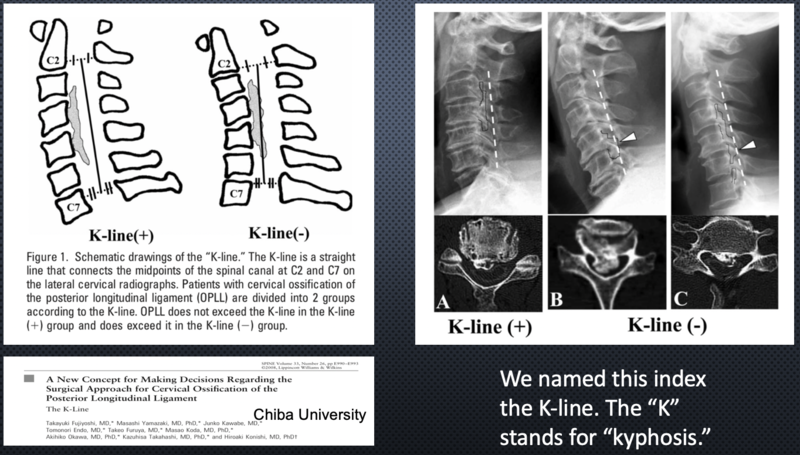

经过长期的临床观察,颈后路单开门椎管扩大成形术在改善神经功能方面具有显著的效果,已广泛应用于治疗发育性颈椎管狭窄、多节段脊髓型颈椎病及后纵韧带骨化症的患者。Fujiyoshi等首先提出K线的概念,认为术前K线阴性的患者,颈后路减压术后脊髓的漂移将不充分,神经功能的改善也不明显。此后部分学者将K线阴性视为颈后路单开门椎管扩大成形术预后差的危险因素,甚至有学者认为K线阴性是颈后路单开门椎管扩大成形术的禁忌。然而,在临床上,我们遇到很多K线阴性行颈后路单开门椎管扩大成形术,术后恢复良好的患者。K线阴性与预后差可能没有必然的联系,会不会存在一种新评价指标能更准确地预测颈后路单开门椎管扩大成形术的预后情况?通过反复的临床观察,我们提出一种新的评价指标:脊髓后方压迫评分(posteriorcompressionscoreofspinalcord,PCS),该指标较K线更准确地预测颈后路单开门椎管扩大成形术的预后情况。K线理论的缺陷:一、最重大缺陷:骨化位置理想化(局限在C3-6)骨化范围超过C3-6,就会超出K线的理论范畴,此时就不应该继续使用K线理论如何改进:以手术节段的头尾各一个节段作为测量参考,而不是将C2、C7作为测量参考二、做后路手术却过度关注脊髓前方如何改进:关注脊髓后方我们首次提出新的概念:脊髓后方压迫评分(脊髓后方压迫节段数)PosteriorCompressionLevelsofSpinalCord,PCLs定义:在颈椎磁共振矢状位压迫最严重层面上,脊髓在椎板、椎板间受压迫的位置数量总和(不同层面可叠加),1处椎板间压迫PCLs视为1,1个椎板压迫PCLs视为2PCLs反映了:脊髓在后方压迫的程度及范围脊髓向后方漂移的潜力我们发现PCLs超过8分,颈后路开门手术后,预后恢复比较理想。有不少这样的病例:K-line阴性的患者,按照K线理论,做颈后路单开门椎管扩大成形术将会出现恢复不理想,但是,这类患者的PCLs评分都很高,按照我们的理论,做了颈后路单开门椎管扩大成形术,患者术后恢复非常理想,具体见PDF的典型病例。脊髓后方压迫评分系统的SCI文章已被GlobalSpineJ(AOSpine官方杂志)接收

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科217人已读

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科217人已读 - 精选 理论创新三:狭窄椎间隙的测量方法

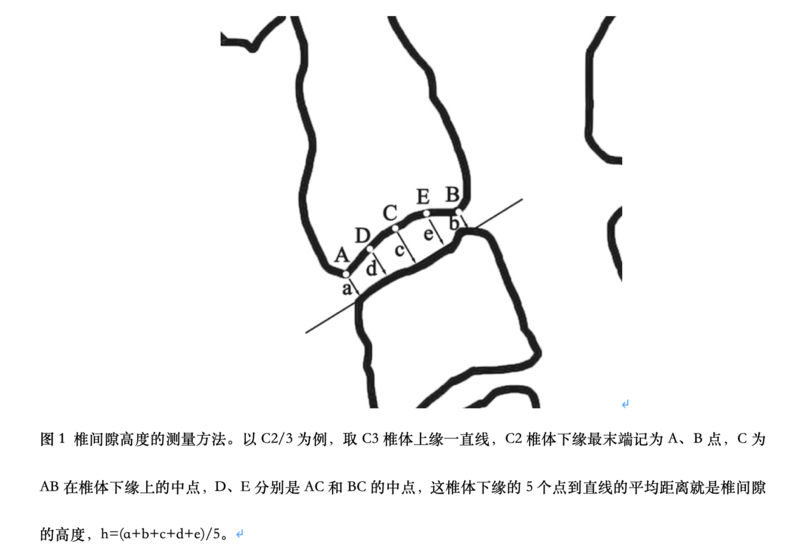

颈椎病常常合并有椎间隙狭窄、椎间隙周围骨质硬化骨赘形成、钩椎关节增生等表现,颈椎病合并严重的椎间隙狭窄临床上比较常见,但目前对此类疾病的认识还不够深入,椎间隙狭窄没有明确的定义,严重椎间隙狭窄更是无从界定。经过对大量颈椎病合并椎间隙狭窄患者的影像学资料分析,我们提出:目标椎间隙高度小于C2/3或C3/4椎间隙高度的75%定义为椎间隙狭窄;目标椎间隙高度小于C2/3或C3/4椎间隙高度的50%定义为严重椎间隙狭窄。由于严重狭窄节段的邻近节段有不同程度狭窄、C2/3椎间隙高度等于颈椎各椎间隙的平均高度、C2/3退变增生的发生率及严重程度在颈椎中都是最低的,因此在评价椎间隙狭窄时,我们采用C2/3椎间隙作为参考,而不是采用邻近椎间隙。但C2/3椎间隙时有发育异常,如果C2/3椎间隙存在先天性狭窄,此时我们采用C3/4椎间隙作为参考。此外,采用椎间隙比值的测量方法,可以消除不同身高、性别等个体因素带来的测量误差。综上所述,我们认为采用C2/3椎间隙作为参考、采用比值的方法是目前最精确、最科学的测量方法。具体测量方法见下图:图2狭窄椎间隙高度的实际测量图3既往文献报道的三种常用椎间隙高度测量方法图4我们提出的测量方法是目前最合理、最科学、最有效的椎间隙测量方法严重椎间隙狭窄颈椎病的病理生理基础是:严重的椎间盘退变、椎间隙高度丢失。严重的椎间盘退变、椎间隙高度丢失,会导致椎间孔高度丢失、钩椎关节增生,也会导致椎体前后缘大量骨赘增生,最终出现脊髓或神经根受损表现。脊髓压迫症状是由于椎体后缘骨赘、椎间盘突出、颈椎曲度变化等综合因素导致,椎体后缘骨赘、椎间盘突出是脊髓压迫的最直接原因,颈椎曲度变化会加重二者对脊髓的压迫程度。结合患者CT和MRI的资料,我们认为椎体后缘骨赘在脊髓压迫中占据了最主要地位,因此我们建议:在脊髓减压过程中,处理椎体后缘骨赘是至关重要的步骤。神经根压迫症状与椎间孔狭窄密切相关,椎间隙塌陷、钩椎关节增生、极外侧椎间盘突出等因素会导致椎间孔狭窄,椎间隙塌陷会导致椎间孔高度丢失,钩椎关节增生会导致椎间孔宽度丢失,少数情况下还是出现极外侧椎间盘突出,加重了椎间孔狭窄,在诸多因素的共同作用下,神经根受压迫而出现严重的放射痛、麻木、无力,神经根长期受压迫会导致患者出现上肢严重的肌肉萎缩。严重椎间隙狭窄颈椎病的治疗是比较有挑战性的。该创新理论的相关论文已修稿

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科564人已读

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科564人已读 - 医学科普 颈椎病的危害及并发症

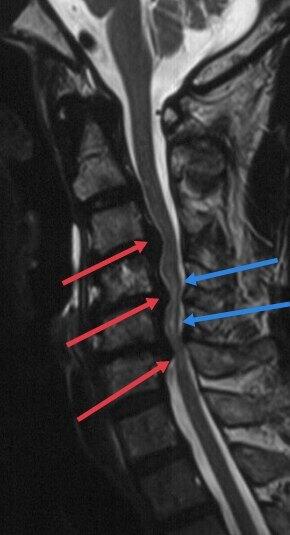

颈椎病的危害可以相对较轻,也可以非常严重。颈椎病可以导致颈肩部酸痛不适、上肢麻痛、无力,行走不稳等,严重的可以引起四肢的不全瘫,轻度外伤可导致完全瘫痪。轻度颈椎病,症状可能相对较轻,危害不大,可以对症保守治疗,严重的颈椎病,有严重的神经压迫表现,危害还是很大的。 红色箭头处为突出的椎间盘,严重压迫脊髓神经,导致脊髓变性(蓝色箭头处),脊髓有变性,提示神经损伤的可能性很大,术后神经症状可能改善有限,患者会残留部分后遗症。

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科4417人已读

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科4417人已读 - 精选 理论创新四:严重椎间隙狭窄颈椎病

颈椎病常常合并有椎间隙狭窄、椎间隙周围骨质硬化骨赘形成、钩椎关节增生等表现,颈椎病合并严重的椎间隙狭窄临床上比较常见,但目前对此类疾病的认识还不够深入,椎间隙狭窄没有明确的定义,严重椎间隙狭窄更是无从界定。经过对大量颈椎病合并椎间隙狭窄患者的影像学资料分析,我们提出:目标椎间隙高度小于C2/3或C3/4椎间隙高度的75%定义为椎间隙狭窄;目标椎间隙高度小于C2/3或C3/4椎间隙高度的50%定义为严重椎间隙狭窄。颈椎退变始于椎间盘退变,随着髓核变性、弹性降低,椎间隙的高度会逐渐下降,反复应力刺激下,椎体前后缘、钩椎关节会明显增生硬化。严重椎间隙狭窄颈椎病的病理生理基础是:严重的椎间盘退变、椎间隙高度丢失。严重的椎间盘退变、椎间隙高度丢失,会导致椎间孔高度丢失、钩椎关节增生,也会导致椎体前后缘大量骨赘增生,最终出现脊髓或神经根受损表现。脊髓压迫症状是由于椎体后缘骨赘、椎间盘突出、颈椎曲度变化等综合因素导致,椎体后缘骨赘、椎间盘突出是脊髓压迫的最直接原因,颈椎曲度变化会加重二者对脊髓的压迫程度。结合患者CT和MRI的资料,我们认为椎体后缘骨赘在脊髓压迫中占据了最主要地位,因此我们建议:在脊髓减压过程中,处理椎体后缘骨赘是至关重要的步骤。神经根压迫症状与椎间孔狭窄密切相关,椎间隙塌陷、钩椎关节增生、极外侧椎间盘突出等因素会导致椎间孔狭窄,椎间隙塌陷会导致椎间孔高度丢失,钩椎关节增生会导致椎间孔宽度丢失,少数情况下还是出现极外侧椎间盘突出,加重了椎间孔狭窄,在诸多因素的共同作用下,神经根受压迫而出现严重的放射痛、麻木、无力,神经根长期受压迫会导致患者出现上肢严重的肌肉萎缩。我们发现严重椎间隙狭窄的颈椎病患者中多伴有上肢的肌肉萎缩,患者神经电生理检查提示脊髓前角细胞或神经根受损可能。结合患者影像学结果,推测上肢的肌肉萎缩可能是骨赘压迫脊髓前角细胞或神经根在出口处受压有关。相关SCI文章已发表于OrthopSurg杂志

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科600人已读

沈晓龙 副主任医师 上海长征医院 脊柱外科600人已读