周利红医生的科普号

- 精选 肿瘤治疗要法——软坚散结法

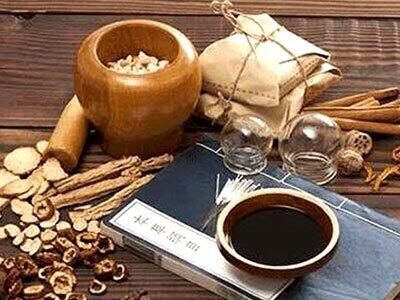

恶性肿瘤在传统中医学属癥瘕、积聚、噎膈、岩等范畴,痰浊、瘀血、湿毒郁结在肿瘤的病机中起重要作用,痰、瘀、湿等致病因素等停聚体内而成, 随气运行, 无处不到, 停滞不行, 结聚成块则为痰核、痰瘤、肿块等症。 软坚散结法是肿瘤临床治疗的常用方法,所用的药物有(1)化痰软坚散结药: 浮海石、海蛤壳、 海藻、 昆布、 浙贝母、 黄药子、 牡蛎、 白附、 白芥子、 瓦楞子、 制南星;(2)解毒软坚散结药:山慈菇、白花蛇舌草、 连翘、 苦参、 夏枯草、 牛蒡子、 蜈蚣、 白僵蚕、 露峰房、 蛇六谷、 石上柏、 龙葵、蛇莓等;(3)祛瘀软坚散结药:穿山甲、土鳖虫、 水蛭、 虻虫、 三梭、 莪术、 壁虎、 山楂、 牛膝、 石见穿、 草血竭等;(4)逐水软坚散结药:商陆、 大戟、 甘遂、 泽漆等。常用的方剂有海藻玉壶汤、消痰散结方、鳖甲煎丸、温胆汤系列、软坚散结汤等。 对肿瘤的治疗应通过调整机体对它的控制, 而不一定必须把所有的癌细胞杀绝,带瘤生存,提高远期生存率, 改善生活质量是中医药的优势。软坚散结法目前已被广泛地应用于临床, 并取得了明显疗效,在临床上的运用中具有强大的生命力。 坚如磐石

周利红 副主任医师 上海市中医医院 肿瘤二科(上消化道和消化腺肿瘤)3451人已读

周利红 副主任医师 上海市中医医院 肿瘤二科(上消化道和消化腺肿瘤)3451人已读 - 医学科普 肿瘤治疗要法——活血化瘀法

传统医学认为,肿瘤的形成与瘀血关系密切,“凡食下有碍,觉屈曲而下,微作痛,此必有死血(《古今医统》)”;“肚腹结块,必有形之血(《医林改错》)”。血瘀证存在并贯穿于肿瘤的整个病理过程,即从肿瘤的无侵袭转移到肿瘤的侵袭转移存在着微观血瘀证。瘀血体质的人有癌变的倾向,癌变后恶性转移率明显较高,复发率亦较高。血液流变学异常,血液凝固性异常,均可使肿瘤处于高凝状态,且有血栓形成的倾向,预后不良。 活血化瘀法是中医常用治法之一,已广泛应用于多种肿瘤的临床治疗中。多数临床和实验研究证实,活血化瘀方药可以通过诱导癌细胞分化和凋亡、抑制癌基因表达、改善血流微环境、抗肿瘤血管生成以及免疫调节等方面发挥抗肿瘤作用。临床治疗恶性肿瘤的方剂中经常出现活血化瘀中药如:当归、丹参、三七、桃仁、红花、赤芍、丹皮、川芎、延胡索、穿山甲、三棱、莪术、地鳖虫、水蛭、虻虫、五灵脂、凌霄花、皂角刺等。经典的方剂如下瘀血汤、抵当汤、桂枝茯苓丸、丹参饮、血府逐瘀汤、黄芪桂枝五物汤、当归芍药散、桃红四物汤等在抗肿瘤中也有广泛的应用。 研究发现,人体的凝血系统与癌肿的形成有密切的关联,血栓塞致今仍是恶性肿瘤病中最普遍的危急并发症和死因。中、西医学己认同血瘀或血液高凝状态是肿瘤和癌性转移共同病机和临床表现,活血化瘀应当为防治癌症及恶性转移的基本策略。

周利红 副主任医师 上海市中医医院 肿瘤二科(上消化道和消化腺肿瘤)2348人已读

周利红 副主任医师 上海市中医医院 肿瘤二科(上消化道和消化腺肿瘤)2348人已读 - 医学科普 肿瘤治疗要法——扶正培本法

祖国医学对肿瘤形成的认识诸多,但正气不足得到了大家的公认,认为其是肿瘤发生、发展、形成的重要因素,“积之成也,正气不足,而后邪气踞之”(《医宗必读·积聚篇》)。近年来发现,免疫机能尤其是细胞免疫,对肿瘤的发展具有杀伤和抑制作用,而肿瘤病人的血清中有一种体液因素可以抑制其自身淋巴细胞对肿瘤细胞的杀伤作用, 从而造成肿瘤的进展。 通过对正常人、现症肿瘤患者和生存三年以上肿瘤患者的细胞免疫状况进行调查,发现(1)以补肾为主的扶正治疗对化疗、放疗后恢复期病人有一定裨益, 不但自我感觉好, 中医的虚象减轻,同时血象和细胞免疫指标有一定程度的提高;(2)在化学和放射治疗中同时合并扶正治疗对全身反应,消化道反应和骨髓抑制也有一定保护;(3)扶正治疗对中医临床虚象特别是有肾虚及气血双虚比较明显的病人的疗效比较突出;(4)中医中药在调整病人的机体状况, 调动内因具有独特的长处, 在这方面可以发挥很好的作用,是中医药治疗肿瘤研究领域传承、创新的一个重要内向标。

周利红 副主任医师 上海市中医医院 肿瘤二科(上消化道和消化腺肿瘤)1272人已读

周利红 副主任医师 上海市中医医院 肿瘤二科(上消化道和消化腺肿瘤)1272人已读