湘雅医院麻醉科科普号

- 精选 带状疱疹后神经痛的诊治

湘雅医院疼痛科 杨勇 带状疱疹后神经痛是多发于老年人的一种顽固性疼痛,疼痛的程度很重,反复发作,多年迁延不愈,过去缺乏特效治疗方法,导致患者多家医院多次就诊都难以获得良好的疗效,甚至许多老年人产生自杀倾向。 现在让我们首先来了解一下什么是带状疱疹? 带状疱疹(Herpes Zoster),老百姓俗称“蛇窝子”、“蛇丹”、“火龙缠腰” ,是由一种水痘病毒感染引起的,常见的病毒性皮肤病。儿童初次感染时,可发生水痘,或隐性感染,此后病毒侵入感觉末端,再经过移动并持久地潜伏於脊髓后根神经节的神经元中,当发生感冒、恶性肿瘤、免疫性疾病、接受放射或化学药物治疗,人体抵抗力降低时,就会诱发带状疱疹带状疱疹后遗症病因本病由水痘-带状疱疹病毒引起。病毒通过呼吸道粘膜进入人体,经过血行传播,在皮肤上出现水痘,但大多数人感染后不出现水痘,是为隐性感染,成为带病毒者。此种病毒为嗜神经性,在侵入皮肤感觉神经末梢后可沿着神经移动到脊髓后根的神经节中,并潜伏在该处,当宿主的细胞免疫功能低下时,如患感冒、发热、系统性红斑狼疮以及恶性肿瘤时,病毒又被激发,致使神经节发炎、坏死,同时再次激活的病毒可以沿着周围神经纤维再移动到皮肤发生疱疹。在少数情况下,疱疹病毒可散布到脊髓前角细胞及内脏神经纤维,引起运动性神经麻痹,如眼、面神经麻痹以及胃肠道和泌尿道的症状。此种疾病在皮损愈合后所伴随的神经痛多会自然消失,但是由于老年人(尤其是老年女性)身体抵抗力差,特别是免疫能力下降,常常在皮肤损害愈合后仍然遗留神经的无菌性炎症,导致神经发放异常冲动,出现顽固性后遗神经痛。 所侵犯的或累及的神经 最常累及的神经是肋间神经,占总发病数量的70%以上;其次所累及的是三叉神经、坐骨神经,较少出现的是颈神经、臂丛神经、阴部神经等,基本上侵犯的是感觉神经,对运动神经纤维几乎没有影响。 症状发病前局部皮肤先有灼痛,伴轻度发热、疲倦无力等全身症状。可伴有流涕、咽部干燥疼痛、全身肌肉酸痛等症状。但也可以无前驱症状,经1~3天后,皮肤陆续出现散在红斑。继而在红斑上发生多数成簇的粟粒大至绿豆大小的丘疱疹,并迅速变为水疱。水疱壁紧张,光亮,疱水澄清,水疱表面大部有小凹陷。辅助检查多有血沉增快、淋巴细胞计数增高,若合并细菌感染会出现白细胞计数增高。数日后疱液混浊化脓,破溃后形成糜烂面,最后干燥结痂,痂脱落后留下暂时性红斑。一般病程约2~4周。轻症患者只出现红斑及丘疹,不出现水疱,称为不全性带状疱疹。在恶性淋巴瘤、急性系统性红斑狼疮以及老年体弱者可出现坏疽性疱疹,愈后留下疤痕,称为坏疽性带状疱疹。带状疱疹可全身泛发,此时常伴有高热,并出现肺炎或脑炎,病情严重,如不及时抢救,可致死亡,称为泛发性带状疱疹。 疱疹分布多位于一侧,排列成带状,极少超过躯干中线,有时偶可超过躯干中线,这是由于神经末梢横过中线所致。胸、颈及面部三叉神经分布区为好发部位。通常三叉神经只累及一根分支。局部淋巴结常肿大疼痛。神经痛是本病的主要症状,急性期是由于神经节的炎症反应,晚期神经痛是由于神经节以及感觉神经的炎症后纤维化引起的。有时在疱疹出现前有剧烈的神经痛,此时常易误诊为急腹症或心绞痛等。老年体弱或淋巴瘤患者常有神经痛后遗症,有时可持续数月。 疱疹发生于三叉神经眼支者,可以发生结膜及角膜疱疹,导致角膜溃疡而引起失明,是为严重的并发症。当病毒侵犯面神经和听神经时,出现耳壳及外耳道疱疹,可伴有耳及有乳突深部疼痛、耳鸣、耳聋、面神经麻痹以及舌前1/3年味觉消失,称为带状疱疹面瘫综合征。极少数病人合并中枢神经系统损害。 治疗1、早期抗病毒+神经营养治疗抗病毒药物有无环鸟苷、阿糖胞苷以及阿糖腺苷等,其中以无环鸟苷最为有效,无环鸟苷能被疱疹感染过的细胞吸收,在细胞内经过磷酸化作用形成无环鸟苷三磷酸盐。此种盐为鸟嘌呤三磷酸盐的竞争抑制剂,亦就是DNA聚合酶的竞争抑制剂,它可以终止病毒DNA链的延长,对病毒的DNA聚合酶的活性产生强大的抑制作用,从而阻滞了疱疹病毒DNA的复制。无环鸟苷不易进入正常细胞。因此对正常细胞的抑制作用很少,约等于对病毒抑制作用的1/10~1/30。这一机理说明无环鸟苷治疗疱疹有高效而少副作用的特点,所以是治疗疱疹病的首选药物。无环鸟苷适用于泛发性带状疱疹或合并肺炎或脑炎等严重患者。静脉点滴剂量为200~250mg,加入100ml补液中1h滴完,每日2~3次,连续3~7天。口服剂量为200mg,每日5次。阿糖腺苷和阿糖胞苷等对抗病毒虽有一定疗效,但因价格昂贵或副作用多,自从有了无环鸟苷后已不常用于疱疹疾病。 对有神经痛患者可给予止痛药物,如阿司匹林、去痛片等,但是止痛效果最好的应该是抗癫痫类药物如:加巴喷丁、普瑞巴林。疼痛严重者可在早期口服强的松5~10mg/d;1周后渐减量。强的松早期服用可消除神经根的炎症。疱疹性神经痛用强的松后可以减轻神经炎后期的纤维化,因而亦可减轻疼痛。此外亦可用维生素B12,维生素B1或注射干扰素等。 2、局部皮损治疗不可忽视 局部皮肤损害到皮疹破溃期,极其容易合并细菌感染,因此,局部消毒、外用抗病毒喷剂、勤换药、保持局部清洁干燥非常重要。有些中药外敷效果也非常好。 3、神经阻滞 是一种最有效的治疗方法,只要局部没有明显的感染,对确定侵犯神经干的注射可以起到止痛、改善局部血液循环、抗感染、增加皮损愈合速度、减少后遗症的作用。对于病史长、神经痛严重、常规药物治疗效果差的病人,可采取局部神经阻滞治疗,所用药物为:局麻药、皮质激素和维生素B12。对于疼痛顽固,运动神经阻断后对病人影响不大的病人,可采取神经毁损注射,如:肋间神经、三叉神经、颈神经等。但必须有经验丰富的疼痛科医生或麻醉科医生来操作,否则会导致严重后果。湘雅医院杨勇医生长期从事带状疱疹后神经痛的诊治,有丰富的临床经验。2016年留学美国新泽西州立大学,系统学习了带状疱疹神经痛的综合治疗,尤其擅长超声引导下神经阻滞治疗带状疱疹后神经痛,安全有效,深受患者好评。 2017-6

杨勇 主任医师 湘雅医院 麻醉科2286人已读 - 精选 产后骶部剧烈疼痛治疗一例

某女性患者,产后4天开始一侧骶部及臀部疼痛难忍,不能活动如翻身、起床、走路等20多天在当地进行了治疗和检查没有好转。来我院,患者坐轮椅,被动体位,稍动可以引起剧烈疼痛,检查一侧骶髂关节下部压痛。髋关节活动正常,双膝关节发射好。腿抬高阴性。免疫检查阴性,MRI显示一侧骶髂关节有炎症样改变。在介入下骶髂关节治疗获很好效果。

鄢建勤 主任医师 湘雅医院 麻醉科2475人已读 - 精选 使用环氧化酶抑制剂的危险因素(五)

几乎所有的环氧酶抑制剂均有肝损害,服用环氧酶抑制剂患者肝病危险度是未此类药患者的2~3倍。轻者转氨酶升高,重者肝细胞坏死,但多数肝毒性表现为肝酶水平轻微增高,有明显临床症状的肝损害非常少见。多数环氧酶抑制剂肝损害为特异体质反应,药物引起超敏反应或个体对药物的代谢异常,其特点是发生率低,剂量无关,潜伏期数周至数月,难以预测其发生。对乙酰氨基酚经肝细胞色素P450氧化酶代谢,产生过量活性代谢产物N-乙酰对苯醌亚胺,如长期大剂量使用对乙酰氨基酚可导致急性中毒性肝坏死,严重者可致昏迷甚至死亡;3岁以下儿童慎用,国内含对乙酰氨基酚的复方制剂多达30余种,且其非处方药大量销售,使用广泛,因此由对乙酰氨基酚引起的肝损害应引起高度的重视。大剂量使用保泰松可致肝损害,产生黄疸、肝炎。特异质病人使用水杨酸类可致肝损害。。儿童病毒性感染引起的发热(如乙型流感病毒)在用阿司匹林时,会出现脂肪变性和肝性脑病并发症是常见的死亡原因,故儿童不建议用阿司匹林。环氧酶抑制剂所致多数肝损害在及时停药后几天至几周内好转。

程智刚 主任医师 湘雅医院 麻醉科1457人已读 - 引用 膝关节疼痛常见的22种疾病,你了解吗?

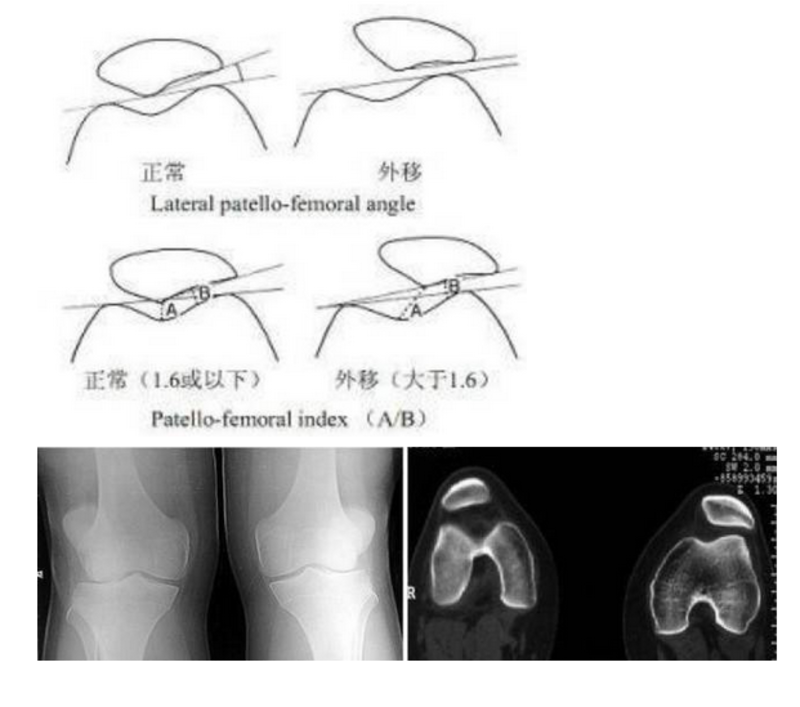

2017-03-15 世界脊柱健康联盟 髌骨半脱位 最多见于十几岁的女孩和年轻妇女,发作性的膝关节打软,Q角增大 (>15°)。髌骨恐惧试验 (Patellar apprehension sign)阳性。轻度积液,中、重度积液说明有关节内血肿,提示髌骨脱位伴骨软骨骨折和出血。 2胫骨结节骨骺炎 多见于十几岁的男孩 (特别是正处于快速生长期的13、14岁男孩或10、11岁女孩),疼痛局限于胫骨结节,蹲、跪、上下楼梯或股四头肌强力收缩时疼痛加重,跳跃、跨栏等运动加重病情。胫骨结节局部肿胀、发热、压痛,抗主动伸膝运动或被动过屈膝关节时可引发疼痛,没有关节积液。X线摄片可阴性,或可见胫骨结节处钙化阴影,髌韧带 增厚,胫骨结节前软组织肿胀。偶尔可见胫骨结节撕脱样改变 (须与撕脱骨折鉴别)。 3Sinding-Larsen-Johansson Disease 好发人群与胫骨结节骨骺炎一样,但病变和压痛部位在髌骨下极。X线侧位片正常或在髌骨与髌韧带结合部有斑点状的钙化阴影,钙化点融合后看上去像髌骨下极延长了。此现象多见于足球运动员。 偶尔,此症也可发生于髌骨上极 4髌腱炎 多见于骨骼成熟后,髌骨下极腱-骨交界部。比较模糊的膝前痛,下楼或跑步等活动后疼痛加重,髌骨下极髌韧带压痛,但直腿抬高试验时压痛常常消失,说明病变部位位于髌韧带的深层,直腿抬高时髌韧带的浅层纤维紧张,保护了深层纤维,抗阻力伸膝活动时疼痛。没有关节积液。X线摄片阴性。 5分裂 (二分)髌骨 常见于儿童,多双侧性。 一般认为是正常骨化的变异,可在十几岁时融合。 症状:运动时疼痛或运动后疼痛,膝关节屈曲时疼痛、下跪时疼痛,上下楼梯时疼痛,行走时疼痛,受冷时疼痛。 分裂部扣击痛:可诱发有症状的分裂髌骨的疼痛,无症状者阴性。分裂骨片局部骨性隆起。 股四头肌萎缩, 髌骨摩擦音,大多无关节积液、跛行和关节活动度受限。有时需与骨折鉴别。 6股骨头骨骺滑脱 膝关节的牵涉痛,儿童和十几岁的少年,膝关节疼痛的定位不清,没有膝关节外伤史,体重超重,受累髋关节轻度屈曲外旋,被动内旋和伸直受累髋关节可引发疼痛,膝关节检查正常,典型的X线表现为股骨头骨骺移位,临床表现典型但摄片阴性不能排除诊断,此时CT扫描有助于诊断。 7剥脱性骨软骨炎 关节内的骨软骨病,病因不明,关节软骨和软骨下骨变性和再钙化,最常见于股骨内髁,模糊的、定位不清的膝关节疼痛,有晨僵,反复的关节内积液(轻度)。如有游离体,可发生交锁症状。股四头肌萎缩,受累股骨髁关节软骨面压痛。 X线平片显示骨软骨病损或关节内游离体。如怀疑剥脱性骨软骨炎,摄片应包括前后位、后前隧道位、侧位和髌股关节切线位。 8髌股关节痛综合征 属于过度使用综合征,典型的病变是髌骨软骨软化,轻度到中度的膝关节痛,定位模糊,常在久坐后出现(“剧院征-theater sign”)女性多见。可有轻度积液,膝关节活动时髌股关节摩擦音,挤压髌骨前方可引发疼痛。股四头肌抗阻力试验阳性,髌骨关节面可有压痛。X线摄片一般没有异常所见。早期退变的表现。 9内侧滑膜皱襞综合征 容易漏诊,属于过度使用综合征,髌股关节内侧的滑膜皱襞由于膝关节过度活动发生炎症水肿。过度运动后出现膝关节内侧疼痛的急性发作,在膝关节内侧、关节线前方可触及有压痛、能活动的结节或条索状组织,一般无关节积液,X线摄片阴性,CT或MRI可显示滑膜皱襞。 10鹅足滑囊炎 缝匠肌、股薄肌和半腱肌的肌腱在胫骨近端的内侧面形成联合止点--鹅足,过度使用或直接挫伤可引起鹅足滑囊的炎症,容易与内侧副韧带损伤或内侧间室骨关节炎的疼痛混淆,膝关节内侧疼痛,反复屈膝伸膝可加重,内侧关节线的下方压痛。 没有关节内积液,内侧肌腱止点处轻度肿胀,外翻应力试验或抗阻力屈膝可引发疼痛。 X线摄片一般无异常所见。 11髂胫束肌腱炎 髂胫束与股骨外髁的过度摩擦可引起髂胫束肌腱炎,也属于过度使用综合征,常见于跑步和自行车运动员,髂胫束紧张、足过度旋前、膝内翻以及胫骨旋转都是易感因素,膝关节外侧面疼痛,活动尤其是下坡跑和爬楼梯可加重。股骨外上髁(关节线上约3mm)压痛。 Noble’s test (+):病人仰卧位,检查者拇指放在病人股骨外上髁处,膝关节反复伸屈活动,疼痛通常在膝关节屈曲30°时最明显。可有软组织肿胀和摩擦音。无关节积液,X线摄片阴性。 12Hoffa 病 病因不明,可能与髌下脂肪垫损伤有关,损伤后出血、炎性细胞浸润、肿胀、机化,以后可能由于反复的轻微损伤,形成慢性炎症、纤维化、增生肥大。某些病人的脂肪垫特大,膝关节伸直时凸出于髌韧带两侧,容易遭受挤压,引起炎症和纤维化。症状为膝前痛,髌韧带附近和髌股关节可有压痛,X线摄片髌下脂肪垫可有粗糙的钙化阴影。 13韧带损伤 侧副韧带损伤 内侧副韧带损伤 外侧副韧带(外侧韧带复合体)损伤 交叉韧带损伤 前交叉韧带损伤 后交叉韧带损伤 韧带的复合损伤 14半月板损伤 发生于膝关节突然旋转损伤,如跑步者突然改变方向,也可发生于慢性退变过程中,尤其是有膝关节不稳定时,反复膝关节疼痛,交锁时加重,下蹲或膝关节旋转时可引发交锁,轻度积液,关节线压痛,股内侧肌萎缩, McMurray试验阳性 (阴性不能排除诊断)X线平片阴性。 15感染 可发生于任何年龄,多见于免疫系统功能减弱者:癌症、糖尿病、酒精中毒、AIDS、类固醇治疗者等,无损伤史,疼痛、肿胀、皮温升高、明显压痛,即使轻微的活动也能引起剧烈的疼痛。 关节穿刺 见浑浊的关节液 WBC>50000/mm (50 × 109L) 多形核细胞>75% 蛋白质>3g/dL (30g/L) 葡萄糖50mm/hr )CRP升高 16骨关节炎 常见(>50岁) 膝关节痛 早期:活动开始时痛、剧院征、上下楼梯时痛、下蹲起立时痛,休息能缓解; 中后期:负重痛、行走痛、夜间痛 短时晨僵 (32g/dL(320g/L) 葡萄糖75%血糖浓度 偏振光显微镜。 痛风-双折射阴性的针状结晶 假痛风-双折射阳性的菱形结晶 18特发性骨坏死 较高龄者 (>55岁),大部分无诱因,突然发生膝关节剧痛,夜间痛明显,关节内注射糖皮质激素无效,股骨髁关节面上有压痛,活动度影响不显著。X线摄片显示股骨内髁骨缺损及透亮层。 19隐神经卡压 膝关节后内侧缝匠肌的后方有压痛点,小腿、足内侧部感觉减退,卡压点Tinnel征,隐神经:股神经 (L2~L4)分支,发2支, 髌下支分布髌前面皮肤,小腿内侧分支分布小腿内面和足内侧缘皮肤。 20近侧胫腓关节不稳定症 好发于青春期女性,不固定的膝关节痛及腓总神经麻痹症状,下蹲时小腿麻木,部分为腓骨头习惯性脱位,膝外侧无力,打软,有弹响,“少女膝” Girl’s Knee。 多发性、游走性,膝关节最多见,没有器质性病变,无运动损伤、无髌骨不稳定。鹅足部、内侧关节间隙有压痛。大多双侧,可自行消失,有人认为与内分泌因素有关。 有些误诊为半月板损伤或髌骨软骨软化症而做手术,但术后症状依旧。 21腘窝囊肿 常见,腘窝部的不适或轻度疼痛,腘窝饱满或扪及囊性肿块,没有压痛或轻度压痛,活动度多不受影响。多起于膝关节后内侧腓肠肌半膜肌滑囊或腓肠肌内侧头附近。B超、CT、MRI。 22前膝关节疼痛 髌骨软骨软化被用作前膝关节疼痛的统称。但髌骨股骨综合征也常伴有前膝关节疼痛。目前常用的诊断为术语前膝关节疼痛。 鉴别诊断 髌骨软骨软化 症状性膝关节折叠 髌骨不齐 脂肪垫综合征(Hoffa’s disease) 髌骨活动异常 髌骨下/髌骨前滑囊炎 髌骨腱炎 足鹅状滑囊炎 髂胫束高张 支持带神经瘤 半月板病变 外侧支持带张力高 疼痛性双髌骨 术后神经瘤 钝挫伤,隐裂 髋部牵涉痛 髌骨骨软骨炎 腰骶棘的放射性疼痛 辛丁一拉森一约翰逊氏病(Sinding-Larsen-Johansson)。

鄢建勤 主任医师 湘雅医院 麻醉科1.3万人已读

鄢建勤 主任医师 湘雅医院 麻醉科1.3万人已读 - 引用 招募痛经的女性朋友

湘雅医院疼痛科招募正在痛经,失眠和鼻炎患者,用非药物非手术的方法,该方法得到上海体育大学黄强民教授,深圳第二人民医院陈萍医生的广泛应用,得到非常好的疗效。鄢教授非常想用这种低碳环保的方法服务饱受这些痛苦朋友。如想报名者请在鄢教授好大夫网上登记,免费三次,疗程3-6次。每周二全天门诊都接待。

鄢建勤 主任医师 湘雅医院 麻醉科1094人已读 - 引用 你知道你为什么会疼痛吗?

临床上,骨骼肌疼痛、关节功能受限、肌筋膜炎、肌损伤或疲劳等常与肌筋膜疼痛综合征有关,而肌筋膜疼痛综合征的原因是骨骼肌内有活化的肌筋膜疼痛触发点。肌筋膜疼痛触发点流行病学调查显示85%的疼痛门诊患者都涉及到肌筋膜疼痛触发点,甚至95%慢性疼痛病人也与此关联。在美国大约9百万人患此类疼痛。尽管国内没有这方面的调查,但从国内专家门诊来看,只会比这个高出10-20倍。这种痛症多见于老年人和运动人群,所以大多数运动性疼痛和骨科疼痛也与此相关。 近10年以来,欧美物理治疗师已逐渐将肌筋膜疼痛触发点技术应用于临床康复、疼痛治疗、运动疲劳恢复、慢性疾病预防等研究领域,并取得了显著性地临床疗效。但在中国,该技术的应用还处于刚刚起步阶段,对其基础理论研究更是非常欠缺。此外,绝大多数骨科、疼痛科、康复科、运动医学科等科室医生对于该疾病的发病机制及与针灸穴位之间关系等的认识和理解还存在许多偏颇和误解。 因此,本文希望通过对肌筋膜疼痛触发点的病因、病理机制、诊断和治疗手段等进行系统性的阐述,纠正国内相关专家对于该疾病的某些误解,提高一线医师应用该理论原理治疗临床组织康复的效率,提升临床骨科疑难杂症、运动损伤疲劳、慢性疼痛等的诊断水平,有效预防骨与关节损伤、肌筋膜炎、肌痛、肌疲劳等疾病的发生与发展。 1.1 概述 肌筋膜疼痛触发点是骨骼肌内结节处大量高度异常的敏感小点,并在此处可触摸到一条紧绷的肌带。它最初由美国临床医师JanetTravell于1942年提出,她发现对肌筋膜炎患者骨骼肌膨大结节处进行针刺或缺血性按压时,可产生躯体局部性疼痛或远处牵涉性疼痛,并伴随肌肉的局部抽搐反应。临床上,肌筋膜疼痛触发点可分为活化触发点和隐性触发点两种。 活化触发点表现为自发性疼痛、局部或远处牵涉性疼痛、关节活动受限、易疲劳和失眠等症状。隐性触发点在没有机械性刺激的情况下,不会产生自发性疼痛。当创伤、疲劳、免疫力降低、营养物质缺乏、人体姿势长期失衡等因素刺激隐性触发点时,它们可以转化为活化触发点,导致触发点疼痛区域的大面积疼痛,并经触发点通路传导致远处牵涉性疼痛和自主神经高度过敏,形成一组疼痛症候群,临床上称其为肌筋膜疼痛综合征。 肌筋膜疼痛触发点是肌筋膜疼痛综合征的标志性特点。肌筋膜疼痛触发点疼痛时,常常伴有自主神经特别是交感神经活动增强现象,与触发点疼痛有关的自主神经现象主要表现为:血管收缩或舒张、竖毛肌活动、皮肤滚动疼痛、对触摸和温度高敏感性、血流改变、异常出汗、反应性充血、烧灼感和皮肤划痕症等。另外,如果肌筋膜疼痛触发点出现在头颈部时,可能引起流泪、鼻涕和流涎等现象。 1.2 流行病学调查 肌筋膜疼痛触发点是一种很常见的疼痛症状,几乎每个人在不同时期都会饱受它的折磨。Sola等对200名未筛选、无症状的年轻受试者调查中发现,54%的女性和45%的男性上肢带肌肉中存在隐性肌筋膜疼痛触发点。Couppé等对20名慢性紧张性头痛的患者调查发现,活化肌筋膜疼痛触发点和隐性肌筋膜疼痛触发点在上斜方肌出现的概率分别为85%和15%。Bron等对72名单侧非创伤性肩痛的受试者进行调查发现,肌筋膜疼痛触发点均可以在受试者骨骼肌上被找到,且活化肌筋膜疼痛触发点在冈下肌和上斜方肌的发生率分别为77%和58%,隐性肌筋膜疼痛触发点在大圆肌和三角肌前束的发生率分别为49%和38%。Roach等对26名髌股关节疼痛患者调查发现,隐性肌筋膜疼痛触发点在其臀中肌和腰方肌中出现的几率达92%以上。此外,Partanen等一项临床研究表明,至少40%的骨骼肌疼痛为肌筋膜疼痛触发点活化所致。在美国,30%-85%的疼痛人群被诊断为患有肌筋膜疼痛触发点症状。Bonica指出,美国每年因慢性疼痛而丧失劳动力造成的损失数以十亿计。 当前,随着生活节奏的加快和计算机的普及,肌筋膜疼痛触发点造成的慢性疼痛人群更是趋于逐年增高的趋势。因此,肌筋膜疼痛触发点的病理机制研究和治疗方式的选择不得不需要引起全世界人们的重视和关注。 1.3 病因学 根据肌肉尺寸原理,长时间持续静态工作,较小的Ⅰ型肌纤维首先被募集,最后下线。这种生理特征的肌纤维被称为灰姑娘纤维,易于产生肌筋膜疼痛触发点,在各种姿势肌中比例较高。办公室工作人员在进行30 min的打字工作过程中,肩部始终处于低量、静止和持续的肌肉收缩,引发了肩部肌肉肌筋膜疼痛触发点的形成,特别是长期肘部无支持的手部工作,会造成上斜方肌、肩胛提肌和斜角肌过用,引发这些肌肉肌筋膜疼痛触发点的早期产生,最终导致手腕部的疼痛。因此,肌筋膜疼痛触发点普遍发生于办公室工作人员、音乐家、牙科医生等长时间低强度肌肉收缩的职业群体中。 有研究表明,人类4岁后才开始在某些肌肉出现触发点。4岁后的儿童有长时间保持肌肉收缩的机会,使供应这些肌肉的小血管受到压迫,造成局部的代谢产物堆积和供能需要增加,局部的酸性环境(高H+离子浓度)刺激该骨骼肌产生隐性肌筋膜疼痛触发点。尽管这些隐性肌筋膜疼痛触发点处于不发病状态,但是它们会使骨骼肌变得极易受到损伤,故肌筋膜疼痛触发点的产生与人类生活和工作方式有着密切的关联。 引起肌筋膜疼痛触发点的病因可被分为两大类,诱发因素和持续因素(见表1)。多种触发点的诱发因子可激活已经存在的隐性肌筋膜疼痛触发点,也可直接引发肌肉活性肌筋膜疼痛触发点的产生(见表1左栏)。一旦肌筋膜疼痛触发点被活化,患者就会感觉到局部的疼痛和运动功能障碍,以及自主神经症状或内脏器官功能紊乱等一系列综合征。病因中另一不可忽视的是持续因子(见表1右栏)。持续因素造成疼痛久治不愈,消除持续因子可以避免肌筋膜疼痛触发点的复发。持续因子常常也是肌筋膜疼痛触发点易感因子,如机体内某种维生素和矿物质缺乏和生理低线、以及某种内分泌激素的减少等,使肌肉易于产生肌筋膜疼痛触发点。 如果一块肌肉的疼痛触发点长期得不到治疗还会造成机体局部的力学失衡,而且同一力学功能的其他骨骼肌和拮抗肌也会受到间接的过用性损伤,最终产生触发点,造成整个关节的功能障碍。例如:肩周炎,开始只是某个肩袖肌的功能障碍,随即出现肩胛下肌、大圆肌的受累,同时还有喙肱肌和肱三头肌受累,以致造成肩关节的上举和内旋内收等动作的困难。另外,疼痛触发点靠近血管和内脏器官的位置会干扰相邻器官和血管的功能,出现相应症状。 1.4 病理学 临床检查可触摸到骨骼肌内的挛缩条束,在这个挛缩条束上可触及疼痛结节,对疼痛结节进行触压或针刺可引发带有强烈酸胀痛感觉的局部抽搐现象。最近,作者对慢性损伤性肌筋膜疼痛触发点大鼠动物模型中触发点肌纤维进行光镜纵切面观察,发现了与Simons等假设的触发点形态一致的触发点结节,表现为一堆头尾相接集聚在一起的串珠样肌纤维挛缩结节;在电镜下,挛缩结节内出现了线粒体的畸形和减少和核内移现象,并带有异常高频率的自发电位,刺激肌肉收缩会出现低电压的纤颤电位,这说明触发点的活化是一种病理现象。 Simons等结合大量的临床和基础研究推测:疼痛触发点是一个复合体(见图1),即肌腹上的触发点结节,称为中央触发点;与此相连在肌肉和肌腱联合部以及骨的附着处也会出现病理增厚改变,称为附着点触发点。后者在临床上常表现为一种末端病、腱鞘囊肿、狭窄性腱鞘炎和肌腱炎等症状。治疗时需要综合考虑两者,即中央触发点和附着点触发点。

鄢建勤 主任医师 湘雅医院 麻醉科1973人已读 - 引用 很多手臂疼痛发麻原因之一就是前斜角肌的问题

斜角肌很少被怀疑是病因,因为它们几乎完全被胸锁乳突肌所覆盖。斜角肌本身几乎不会觉得疼痛,但是斜角肌的触发点可能是它们关联区域的主要疼痛原因。没被人怀疑的斜角肌触发点却常常是导致治疗失败的关键因素。 在斜角肌引起的关联痛部位内还可能形成卫星触发点,这使得斜角肌的触发点常常成为胸部、上背部、肩膀、臂部和手部疼痛的根本原因。斜角肌引发的症状很容易被误诊。斜角肌激发的上背部疼痛几乎总是被错误地认为是由菱形肌引起。 颈部和肩膀的不舒服是斜角肌引起的经典症状,常被看成是神经性抽搐。 由斜角肌引起的胸部的关联疼痛常被误认为心绞痛。 斜角肌引起的肩痛几乎总被误认为是滑囊炎和腱鞘炎。 斜角肌引起的疼痛沿着上臂的前后向下传送,常被误当作肌肉扭伤来治疗。 斜角肌在肩膀、臂部和手部的关联痛可能会让一位神经学家认为是变性的椎骨或萎陷的椎间盘引起神经根的压迫。 幸运的是,一旦你确实明白所有的这些事都是由你颈部的斜角肌引起,解决方法是惊人地简单和迅速。

鄢建勤 主任医师 湘雅医院 麻醉科5389人已读 - 引用 加巴喷丁联合星状神经节阻滞治疗头面部带状疱疹性神经痛的临

加巴喷丁联合星状神经节阻滞治疗头面部带状疱疹性神经痛的临床观察杨勇 郭曲练 鄢建勤 程智刚 白念岳(中南大学湘雅医院麻醉科,长沙410008)【摘要】目的:观察星状神经节阻滞联合加巴喷丁治疗头面部带状疱疹后神经痛(PHN)的疗效和安全性。方法:60名亚急性期PHN患者随机分为星状神经节阻滞组(A组,n=20)、加巴喷丁组(B组,n=20)和联合治疗组(C组,n=20),A组给予SGB治疗,每天1次;B组口服加巴喷丁1200mg/d;C组每天行SGB一次,并口服加巴喷丁900mg/d,均治疗4周。观察治疗前后疼痛强度(PI)变化,疼痛缓解度(PAR),镇痛有效率,不良反应及3月内的预后转归。结果:三组治疗后NRS评分均明显降低( p<0.05 ),且B、C两组的NRS评分均较A组低(p<0.05);在相同时间点,B、C组的镇痛显效率明显高于A组(p<0.05);三组治疗的不良反应主要表现为声音嘶哑、局部血肿和眩晕、嗜睡、恶心、呕吐,总发生率无显著差异(p>0.05);随访B组转化为慢性PHN的转化率要明显高于A、C组(p<0.05)。结论:星状神经节阻滞联合加巴喷丁治疗头面部亚急性期PHN是一种安全、有效的方法。 带状疱疹(Herpes zoster,HZ)是一种常见的疾病,最常见的并发症是带状疱疹后神经痛(Postherpetic neuralgia,PHN)。PHN表现为持续性疼痛,可持续几个月甚至是几年,疼痛学上将疱疹消失后,相应的感觉神经支配区仍然遗留或重新出现的疼痛,称为PHN[1]。星状神经节阻滞(Stellate ganalion block,SGB)治疗头面部带状疱疹性神经痛有独特优势,虽然其机制有待研究,但患者预后良好[2,3]。加巴喷丁(Gabapentin)为新型抗惊厥药,目前研究认为其可作为神经病理性疼痛治疗的一线药物[4,5]。临床上治疗PHN的方法很多,但联合使用加巴喷丁和SGB治疗头面部PHN的报道国内未有。本文拟采用加巴喷丁联合SGB治疗亚急性期头面部PHN(即出疹后疼痛超过一个月但少于三个月的患者[1]),以观察其临床疗效及安全性。1 资料和方法1.1 研究对象入选标准:①有带状疮疹病史。②带状疤疹的皮损已治愈,但仍有持续性,剧烈的,顽固性疼痛。③病程>1个月。排除标准:①无带状疤疹病史和体征。②诊断不明确的疼痛病。③伴有严重全身系统疾,如糖尿病,高血压等。1.2 分组将我院疼痛门诊收治的符合要求的60例病人,其中男性36例,女性24例,平均年龄63.5±18.3岁,按入组顺序随机分为三组:A组为星状神经节阻滞组(20例),单纯使用患侧星状神经节阻滞治疗。B组为加巴喷丁组(20例),使用口服药加巴喷丁治疗。C组为联合组(20例),使用患侧星状神经节阻滞+口服加巴喷丁治疗。1.3 治疗方案A组:使用1%利多卡因10ml行患侧气管旁入路法星状神经节阻滞[6],每天一次,共4周。B组:口服加巴喷丁胶囊(100mg/粒,江苏恩华药业股份有限公司生产,国药准字H20040527),第1天服300mg(1粒,每天3次),第2、3、4天分别增加至600、900mg、1200mg,以后维持每天1200mg,共4周。C组同A组每天行SGB一次,并口服加巴喷丁胶囊,第1天服300mg(1粒,每天3次),第2、3天分别增加至600、900mg,以后维持每天900mg,共4周。补救用药:各组患者治疗效果不满意者(VAS>7分),均可使用补救药物。盐酸曲马多片,每次100mg,每天2次。1.4镇痛疗效观察 疼痛强度(PI): 采用数字疼痛评分量表(NRS)记录。0 为无痛,10为剧烈疼痛,1-3 为轻度疼痛,4-6 为中度疼痛,7-10为重度疼痛。由患者将其疼痛程度在相应数字上划圈。 观察记录时间:治疗前及治疗后第3,7,14,21,28天。 疼痛缓解度(PAR): 由医务人员将病人疼痛缓解程度按下列分级标准记录。0 度为未缓解, 1 度为轻度缓解( 缓解约 25%) , 2度为中度缓解( 缓解约50%) , 3 度为明显缓解( 缓解约75%以上) , 4 度为完全缓解( 疼痛消失) ,记录时间与疼痛强度同步。 镇痛效果判定: 镇痛总有效率=( 中度缓解+明显缓解+完全缓解) / 本组总例数×100%。显效率=( 明显缓解+完全缓解) / 本组总例数×100%。1.5不良反应及预后 记录研究过程中患者生命体征变化及出现的临床不良反应。并在治疗后3个月内电话随访,以观察患者的预后及转归。1.6 统计学分析 所有数据用 SPSS11.0统计软件进行统计学处理。分类指标的描述采用各类的例数及百分数。计数资料用X2检验, 计量资料的组间比较采用方差分析、 t 检验,组内比较用配对 t 检验。p<0.05 为差异有显著性。2.结果三组患者均顺利完成本研究,无中途退出者。2.1 三组治疗对PI的影响三组患者治疗前疼痛强度比较无显著差异( p>0.05 )。三组治疗后第3天的NRS评分均明显降低( p<0.05 );B、C两组的NRS评分比较接近, 组间比较无显著差异( p>0.05 );但B、C两组的NRS评分均较A组低,差异有显著性(p<0.05),见表1。表1 三组治疗前后NRS评分比较(x±s)时间(d)A组(n=20)B组(n=20)C组(n=20)治疗前7.62±1.107.71±1.097.66±1.21治疗后第3天5.82±1.27*△5.12±1.33*5.09±1.11*治疗后第7天5.68±1.01△4.71±1.204.52±1.13治疗后第14天5.07±1.19△4.02±1.033.91±1.04治疗后第21天4.92±1.05△3.59±1.013.12±0.97治疗后第28天4.76±0.91△2.66±0.732.02±0.69与治疗前比较,*p<0.05;与B、C组比较,△p<0.052.2 三组治疗后PAR及镇痛效果比较在相同时间点,B、C组的镇痛显效率明显高于A组(p<0.05)。但A、C组治疗4周后的完全缓解率要高于B组。B、C组患者在治疗1周后总有效率均达到100%,见表2。表2 三组治疗后PAR及镇痛效果比较组别完全缓解明显缓解中度缓解轻度缓解未缓解显效率(%)总有效率(%)A组(n=20)第3天004970*20.0第7天0645530.0*50.0第14天1964050.0*80.0第21天5753060.0*85.0第28天8552065.0*90.0B组(n=20)第3天1873145.070.0第7天31052065.090.0第14天5960070.0100第21天6950075.0100第28天61040080.0100C组(n=20)第3天21071060.095.0第7天4970065.0100第14天9830085.0100第21天11720090.0100第28天12710095.0100与B、C组比较,*p<0.052.3 三组治疗中不良反应发生情况研究期间,三组患者血压、呼吸、心率等生命体征稳定。A组SGB的并发症主要表现为声音嘶哑和局部血肿,发生率各为1例(5%);而B组加巴喷丁的副作用主要是眩晕、嗜睡7例(35%),恶心、呕吐3例(15%),视物模糊1例(5%);C组声音嘶哑2例(10%)、局部血肿1例(5%),眩晕、嗜睡1例(5%),恶心、呕吐1例(5%)。补救用药情况:A组6例,B组1例,C组0例;A组明显多于B、C组,组间有差异(p<0.05)。2.4 三组治疗后的预后及转归不明原因失访2例,实际随访58例患者,其中转化为慢性PHN(即急性期后持续疼痛超过3个月者[1])的共9例(15.5%),B组转化率要明显高于A、C组(p<0.05),见表3.表3 三组治疗后转化为慢性PHN患者的比较组别小于60岁的转化率 (%)大于60岁的转化率(%)合计(%)A组(n=19)0(0/5)14.3(2/14)10.5(2/19)B组(n=19)16.7(1/6)*30.8(4/13)*21.1(4/19)C组(n=20)0(0/4)11.8(2/17)10.0(2/20)与A、C组比较,*p<0.053 讨论PHN为神经病理性疼痛,它是带状疱疹急性期神经系统多处损害的结果,剧烈的疼痛传导,会加重神经支配区域的恶性循环,导致交感神经过度紧张,使其支配区域的血管收缩、血管神经严重缺血缺氧,最终造成局部的神经节坏死或节段性脊髓后角炎[7]。星状神经节阻滞的作用机理有中枢作用和周围作用两方面:中枢作用主要通过交感神经阻滞调理下丘脑,维护内环境稳定而使机体的自主神经功能、内分泌功能和免疫功能保持正常;周围作用则由于阻滞部位节前和节后纤维的功能受到抑制,使其分布区内血管扩张、腺体分泌、肌紧张及痛觉传导受抑制,从而阻断“疼痛-交感、运动神经兴奋-局部缺血缺氧-疼痛”这一恶性循环,抑制疼痛,促进神经损害的复原[8]。SGB能有效改善神经末梢血循不畅引起的疼痛,这对镇痛及病灶修复(增加血流量,增加自愈能力)至关重要。本研究A组患者的良好预后表明:SGB确实对阻断HZ急性期疼痛,促进受损神经修复,防止其向慢性PHN转化有明显作用。至于A组患者镇痛疗效欠佳的原因,我们考虑与利多卡因作用时间短暂有关,是否改用长效阻滞剂会有所改善有待进一步研究。目前,加巴喷丁治疗神经病理性疼痛的机制仍不明确。有研究表明,加巴喷丁不仅有中枢性抗痛觉异常作用,同时也可抑制损伤后外周神经的异位放电作用[9].其治疗神经痛的机制主要有以下观点:①对N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体的拮抗作用。②对中枢神经系统钙通道的拮抗和对外周神经的抑制作用。③对γ-氨基丁酸(GABA)介导的传入通路的抑制,引起对CNS的作用。④可增加GABA的合成,并减少其降解。但更多的证据倾向于对NMDA受体和钙通道拮抗两种机制[10]。因此,该药目前已被国际上列为多类神经病理性疼痛的一线治疗用药。本研究B组患者使用加巴喷丁治疗后疼痛NRS评分明显降低,1周后总有效率100%,4周显效率高达80%,除有少数眩晕嗜睡外总体接受度良好,与国内外相关研究结果一致[11,12]。因此,加巴喷丁为治疗PHN的有效药物之一。本研究选用加巴喷丁900mg/d联合SGB治疗亚急性期头面部PHN,取得了良好的效果。C组患者疼痛强度的降低与B组1200mg/d加巴喷丁的镇痛效果一致,且治疗4周后C组的显效率和完全缓解率均优于B组。尤其需要指出的是,联合治疗组的预后要好于单独加巴喷丁组。因此,本研究的结果表明:星状神经节阻滞联合加巴喷丁治疗亚急性期PHN要明显优于单独治疗组。其优势主要体现在以下方面:①疗效稳定可靠,既有利于修复受损神经又能够充分缓解患者疼痛,改善生活质量;②减少了大剂量使用口服药物的毒副作用,降低了药物的不良反应;③阻断了带状疱疹性神经痛的恶性循环,降低了慢性PHN的发生率,符合HZ治疗的终极目标。综上所述,星状神经节阻滞联合加巴喷丁治疗头面部亚急性期PHN是一种安全、有效的方法。参考文献[1] 谭冠先.疼痛诊疗学(第二版).北京,人民卫生出版社,2005:150.[2] Printhvi P.Practical management of pain[M].3th ed.St Luis:Mosby-Year Book,2000:873-891.[3] Wall PD. Herpes zoster and postherpetic neuralgia. 2th ed.Harcourt:WB Saunders,1999:23-25.[4] Nicholson B. Gabapentin use in neuropathic pain synmdromes.Acta Neurol Scand,2000,101:359-371[5] Rosenberg JM.The effect of gabapentin on neuropathic pain[J].Clin J Pain,1997,13:251-55.[6] 蒋文臣,郑宝森.星状神经节阻滞.实用疼痛学杂志,2007,3(2):108.[7] Rowbotham MC, Baron R,Petersen KL,et al.Spectrum of pain mechanisms contributing to PHN[J].Elsevier Sience BV,2001:183-95.?[8] 郑方,邓乃树.疼痛治疗学[M].上海上海科学技术文献出版社,1996,144.[9] Chong MS,Smith TE,Hanna M.Anticonvulsants for the management of pain[J].Euor Pain J,2002,21(2):5-11.[10] BennettM I,Simpson KH.Gabapentin in the treatment of neuropathic pain[J].Palliat Med,2004,1(18):5-11[11] Bowbotham M,Harden N,Stacey B,et al. Gabapentin for the Treatment of Postherpetic neuralgia:A Randomised Controlled Trial.JAMA, 1998, 280(21), 1837-42.[12] Rice AS,Maton S.Gabapentin in postherpetic neuralgia:a randomised,double blind,placebo controlled study[J].Pain,2001;94(2):215-24.

杨勇 主任医师 湘雅医院 麻醉科3339人已读 - 引用 无痛检查胃肠镜、支气管镜术前须知

无痛诊疗镇静/麻醉患者需知1.本内容适用于选择实施无痛诊疗的镇静/麻醉患者,包括但不限于妇产科实施的无痛人流、宫腔镜等手术,无痛胃肠镜、无痛支气管镜、无痛膀胱镜等。2.选择实施无痛诊疗的镇静/麻醉患者应有具有民事行为能力的亲人或授权监护人陪伴。3.镇静/麻醉后咳嗽、吞咽反射受到不同程度抑制,围术期一旦发生呕吐,不能顺利的将存在于咽喉部的食物咳出或咽下,可能造成窒息或吸入性肺炎等严重后果,因此检查前至少6-8小时禁食,禁饮至少2小时,检查完毕后至少禁饮、禁食两小时(消化科另有特殊要求患者除外)。如果患者发生低血糖反应,可以予以静脉输注含葡萄糖溶液或含服棒棒糖。4.检查开始前请将手机、钱包等随身贵重物品交家属或监护人保管。5.有以下情况或病史请告知医师:① 安装假牙;② 鼻衄史;③ 近期呼吸道、消化道大咯血史;④ 使用华法林钠片、阿司匹林、波立维等抗凝药物或其他特殊药物(如抗癫痫药、抗抑郁药);⑤ 既往重要器官病史(如哮喘、糖尿病、癔症、癫痫、重症肌无力等)及药物过敏史;⑥ 怀孕或可能怀孕。6.检查后3小时内需有人陪护。7.检查后24小时内不建议饮酒。8.检查后24小时内不建议驾驶机动车辆、进行机械操作和从事高空作业,以防意外。9.检查后8小时内最好不要做需要精算和逻辑分析的工作、做重大决策(如签署合同)。10.镇静/麻醉后短期内患者可能出现乏力、头晕、视物模糊、恶心呕吐等反应,经卧床休息后一般均能缓解,如上述症状持续存在甚至加重、可能合并其他临床情况,建议您及时就诊。

胡浩 主治医师 湘雅医院 麻醉科2195人已读 - 引用 严重癌性疼痛的新的治疗手段---鞘内药物输注系统

5个月前,59岁的舒女士因为胆管癌晚期肿瘤广泛转移,腹痛剧烈彻夜难眠,口服及静脉应用多种镇痛药和镇痛方法均效果不佳,求助于湘雅医院疼痛门诊。鄢建勤主任接诊病人后根据病人情况建议安装鞘内吗啡泵进行疼痛治疗。在舒女士及家属充分了解此项技术的情况下,经过充分的术前准备,在鄢主任带领的疼痛治疗小组的讨论和精心准备下为患者施行了手术,手术后经过逐渐调整鞘内吗啡的剂量,患者的疼痛逐渐减轻至消失,夜间能够平静的入睡并且可以下床活动,日常生活可以基本自理。据鄢教授介绍,癌性疼痛是恶性肿瘤在其发展过程中出现的剧烈的持续性疼痛,70%以上的晚期癌症患者经受着剧烈的疼痛,严重的影响着患者情绪和生活质量, 对家庭和社会造成极大的影响和负担,有效的缓解和解除这类患者的剧痛在临床上具有重要意义。目前阿片类药物仍然是治疗晚期癌痛的主要用药,但大剂量口服或静脉使用此类药物后,不但容易迅速产生耐药性和成瘾性,并且出现难以耐受的副作用,这些副作用甚至可造成比疼痛更难忍受的影响。自上世纪八十年代末开始应用于临床疼痛治疗的鞘内吗啡泵,为高效应用吗啡类药物治疗癌痛和慢性顽固性疼痛提供了新的途径。通过植入蛛网膜下腔的鞘内导管,术后根据患者的疼痛程度,通过体外程控仪调节吗啡的剂量,吗啡直接与脊髓后角和脑组织的阿片受体结合产生镇痛作用,而不影响感觉和运动功能。采用此技术给药,吗啡的用量仅为口服吗啡的1/300,而且镇痛效果良好,副作用少,可以满足不同疼痛患者的需要。近两年湘雅医院疼痛科连续为三名癌症晚期剧痛患者成功的实施了鞘内吗啡泵植入术,术后镇痛效果良好,使患者摆脱了晚期癌症带来的剧烈疼痛,减轻了患者对癌症的恐惧感和家属的心理负担,为广大疼痛病人带来了福音。据了解这种新型的治疗癌痛和慢性顽固性疼痛的技术在欧美等发达国家已广泛开展并取得了令人满意的效果,但国内起步较晚,湘雅医院疼痛科在我省最早开展此项技术。

鄢建勤 主任医师 湘雅医院 麻醉科3340人已读