周红灿医生的科普号

- 引用 肺结节抗炎治疗后缩小,是炎症?是肿瘤?

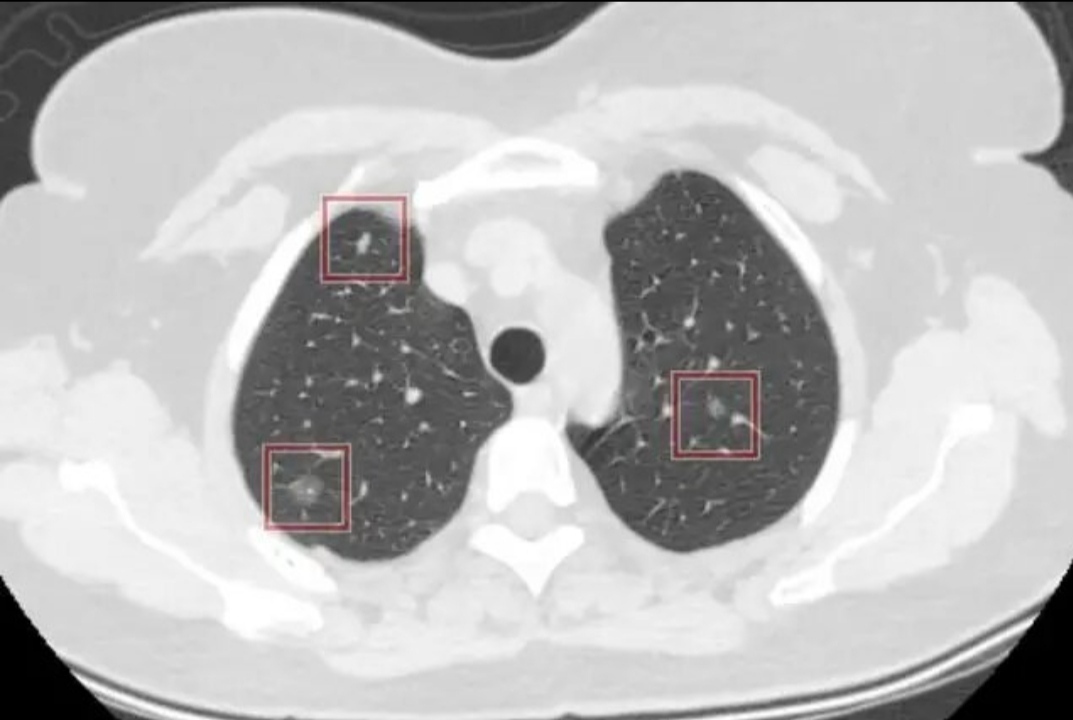

45岁男性,体检发现左下肺结节,形状分叶不规则,边缘不规则,有毛刺,周围有炎性渗出。建议抗炎处理。 抗炎后复查较前稍缩小,周围炎性渗出较前吸收,首先考虑炎性。 继续观察病灶未进一步缩小,不能排除肿瘤,决定手术切除。术中冰冻提示首先考虑肺炎症性病变。术后石蜡病理:首先考虑肺炎症性病变,建议进一步排除淋巴造血系统病变。疑难病理会诊最后支持:黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤。 肺黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤 肺原发性黏膜相关淋巴组织结外边缘区(primary pulmonary extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue,MALT)淋巴瘤是一种结外淋巴瘤,占所有B细胞淋巴瘤的7%~8%。正常成人肺部淋巴组织稀少( 除自身免疫性疾病如干燥综合征外) ,肺部原发性MALT淋巴瘤相对较少见,仅占肺原发性肿瘤的0. 5%。MALT 淋巴瘤是淋巴组织在抗原作用下克隆性增生所致,肺MALT 淋巴瘤被认为是MALT 淋巴瘤继发于炎症或自身免疫过程中出现的,病因目前尚未明确。 MALT淋巴瘤好发于成年人,中位年龄61岁,女性稍多于男性。最常见的临床表现为无症状的患者影像学检查发现肿块,有症状的患者表现为咳嗽、呼吸困难、胸痛和咯血。当肿瘤发生远处扩散时,优先扩散到其他黏膜部位而非淋巴结。 MALT淋巴瘤患者预后良好,5年总存活率超过80%,中位生存期超过10 年。肺原发性MALT淋巴瘤进展的中位时间为5~6年,肺外受累和淋巴结受累是不良预后因素。MALT 淋巴瘤的治疗包括手术、化疗、免疫治疗和放疗。研究提示免疫调节药物( the immunomodulatory drugs,IMiDs) 合并利妥昔单抗( 抗CD20 单克隆抗体) 对MALT 淋巴瘤患者的治疗有效果。 肺原发性MALT 淋巴瘤较少见,为低度恶性肿瘤,进展缓慢,起病隐匿,无特异性,常为影像学检查偶然发现,手术完整切除是首选的治疗方式。对于无法行手术切除的患者可以选用化疗、免疫治疗及放疗等手段。肺原发MALT 淋巴瘤的标准化治疗方案仍需深入探讨。 参考文献 《肺原发性黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤5例临床病理分析》2022.1.18;孙雪骐;临床与实验病理学杂志.

戴璐 副主任医师 广州医科大学附属肿瘤医院 胸外科暂无已读

戴璐 副主任医师 广州医科大学附属肿瘤医院 胸外科暂无已读 - 医学科普 胸痛!有哪些原因?浅谈肋软骨炎

胸痛的常见原因有以下几个方面:第一,心血管系统疾病,比如急性心肌梗死、心绞痛、急性心包炎、主动脉夹层等。第二,呼吸系统疾病,一般有急性肺动脉狭窄、肺炎、肺结核、急性胸膜炎、肺脓肿等。第三,消化系统疾病,比如胃十二指肠溃疡穿孔、急性胰腺炎、胆囊炎等。第四,胸壁病变,如胸壁的外伤、细菌或者病毒感染,还有肌肉、骨骼以及神经病变等。那么对于忙碌,焦虑,作息无规律的生活中,出现无明显原因的胸痛最可能是肋软骨炎、肋间神经炎。那么接下来一起了解下什么是肋软骨炎。肋软骨炎(costalchondritis)是指胸骨与肋骨交界处的软骨发生的炎症反应,表现为前胸壁处部位较为明确的疼痛,常伴有肿胀的感觉,按压此处或进行活动时疼痛可加重,是一种临床常见的疾病。肋软骨炎按照病因不同又可分为感染性(化脓性)肋软骨炎和非特异性肋软骨炎。感染性(化脓性)肋软骨炎多由细菌感染导致,可以分为原发性和继发性,原发性多因为血液中细菌定植在此处所致,继发性可能是心胸外科手术或外伤导致的。非特异性肋软骨炎一种病因尚不明确的肋软骨非化脓性炎症,又被称为Tietze病,是临床中最常见的肋软骨炎类型。研究认为可能与病毒感染、关节韧带损伤、内分泌异常等因素有关。肋软骨炎在人群中的发病情况是怎样的?非特异性肋软骨炎好发于青壮年,老年人亦有发病,女性发病率略高于男性。该病发病多为单发,即单侧第2~4肋容易发作,也可以为双侧发生。感染性(化脓性)肋软骨炎流行病学尚不明确。肋软骨炎能自愈吗?肋软骨炎是临床中胸痛的主要原因,常表现为胸前部位的疼痛,可能放射到后背等部位,上肢活动或咳嗽时可能出现症状加重的情况。非特异性肋软骨炎原因尚不清楚,可能与病毒感染、胸肋关节韧带慢性劳损、免疫或者内分泌异常引起肋软骨营养障碍以及其他原因如胸部遭受剧烈撞击、提举重物或剧烈运动、剧烈咳嗽和打喷嚏有关。大多可以经过休息,避免剧烈活动后自行缓解,是一种自愈性疾病,但也有复发可能。肋软骨炎有什么症状?非特异性的肋软骨炎患者初期常感到胸前区的疼痛,疼痛可以是比较尖锐的疼痛,也可以是隐隐作痛,逐渐受累的肋软骨部位出现肿胀隆起,按压此部位疼痛明显,疼痛可以向周围组织,例如腋窝、肩部、乳腺等放射。感染性肋软骨炎在疼痛的同时会伴有局部皮肤的红肿热痛,甚至脓液会穿破皮肤流出,往往伴有身体其他部位的感染症状。非特异性肋软骨炎怎么治疗?非特异性肋软骨炎是一种自限性疾病,就是大多数情况下不做处理也可以自己痊愈。处理方法一般为对症治疗,比如充足的休息、尽量限制运动、使用镇痛药物,疼痛明显可以进行局部封闭。还可采用理疗、热敷等物理方法缓解病情。此外,可使用缓解疼痛的非处方类药物,例如含有双氯芬酸二乙胺的疼痛缓解乳膏、对乙酰氨基酚等。

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科63人已读

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科63人已读 - 医学科普 原位癌的发展过程,我们如何判断?预后如何?

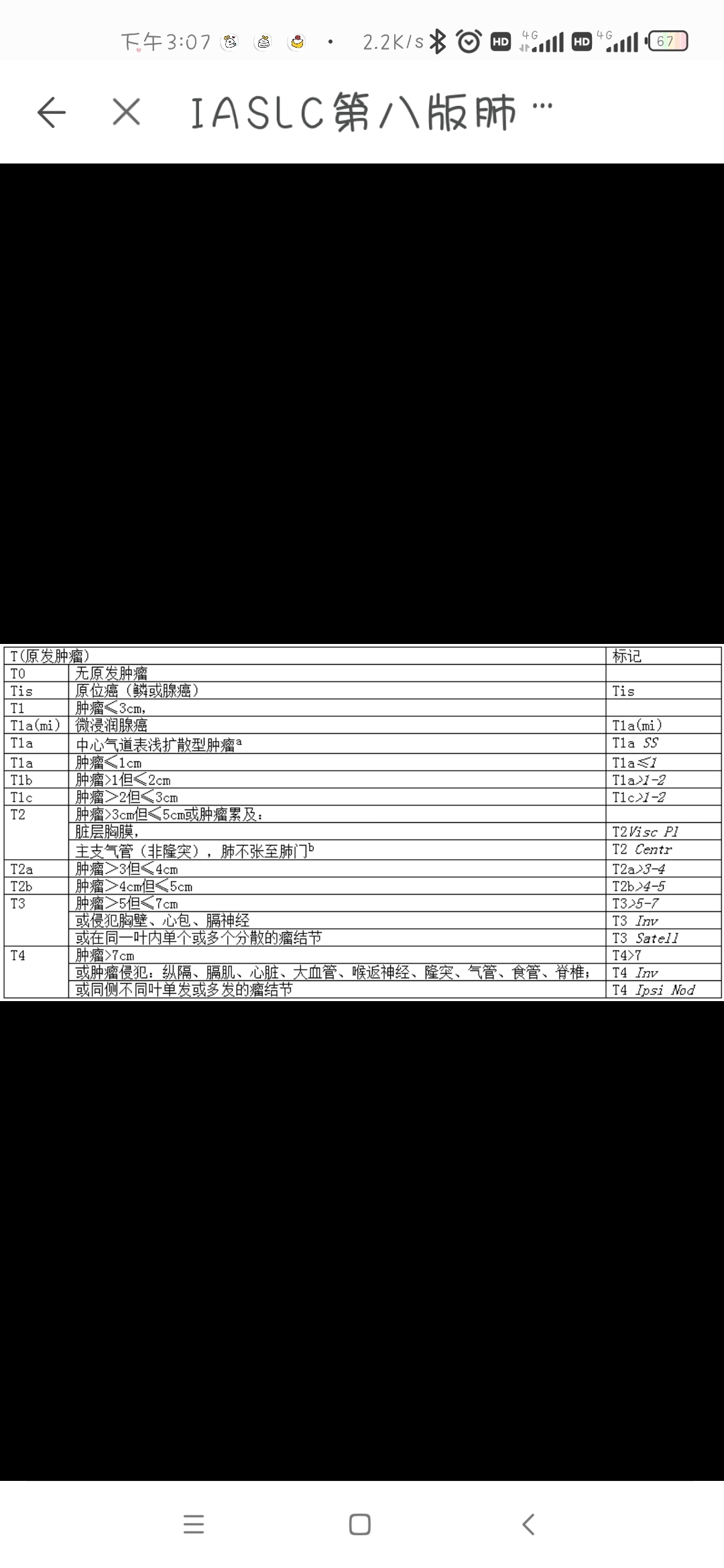

肺腺癌分为腺体前驱病变和浸润性病变。腺体前驱病变包括非典型腺瘤样增生(AAH)和AIS(原位癌);浸润性病变,包括微浸润腺癌和浸润性腺癌。腺体前驱病变可以认为是不属于肺癌的范畴。非典型腺瘤样增生(AAH,Adenomatousatypicalhyperplasiar),非典型腺瘤性增生通常是≤5mm的病灶,局部的肺泡上皮细胞呈轻度到中度的非典型增生,非典型腺瘤性增生细胞没有肿瘤的特征,认为是良性病变。原位腺癌(AIS,Adenocarcinomainsitu),通常是≤30mm局限性的病灶,肿瘤细胞沿着肺泡内壁框架生长,只能有贴壁细胞,没有突破基底膜,不能有坏死。微浸润腺癌(MIA,Minimallyinvasiveadenocarcinoma),微浸润腺癌是≤30mm的孤立的腺癌,以上皮结构为主,已有基底膜的突破。浸润性腺癌(AI,invasiveadenocarcinoma),是恶性上皮肿瘤,具有腺体分化、粘蛋白产生或肺细胞标志物表达。肿瘤表现为腺泡状、乳头状、微乳头状、鳞状或实体状生长方式。浸润性腺癌一般经历从AAHAIS-MIA-浸润腺癌的进展。但是AAH、AIS和MIA是有区别的。AAH的细胞只是增生,还不具备肿瘤细胞的特征。AIS具备癌细胞的特征,但未突破基底膜,并且具有不活跃,惰性和生长缓慢的特征。一旦达到MIA时,具备癌细胞特征,且突破基底膜。AIS是从正常细胞转换为肺腺癌细胞的中间状态,也是肺腺癌发生发展中的关键环节。但是AIS存在巨大的异质性,某些AIS可数年保持稳定,但某些AIS具有发展为MIA的潜力。AIS进展有三大生物学特征:1,AIS仅仅只有很少的一部分会持续进展,以致最终发展成为MIA或者浸润癌。纯磨玻璃结节中,仅仅只有很少的一部分会进展。2,即使处于活跃进展期的AIS生长速度也是极其缓慢的。3.实质性成分的出现和增加是原位癌向MIA或者浸润癌转化的可靠证据。腺癌可以表现为贴壁型,腺泡型、乳头型、微乳头型、微乳头型或实体型。贴壁型是唯一的非浸润亚型。腺泡型、乳头型、微乳头型、微乳头型或实体型生长都成为侵袭性腺癌成分。原位癌只能有贴壁亚型,在CT上的表现就是纯磨玻璃结节。腺泡型、乳头型、微乳头型、微乳头型或实体型等侵袭性亚型成分一旦出现,在CT上的表现就是实质性成分,如果小于5mm就是微浸润癌,超过5mm就是浸润癌。磨纯磨玻璃结节(原位癌)一般是贴壁型生长,而浸润性亚型(腺泡型、乳头型、微乳头型、微乳头型或实体型)均可表现为实质性成分,因此纯磨玻璃结节转化为微浸润或者浸润癌,必然伴随着实质性成分的出现。磨玻璃结节进展到微浸润或者浸润癌,实质性成分是磨玻璃结节进展的唯一高风险因素。纯磨玻璃结节(原位癌),自然的进程中只有10%会进一步进展,进展的过程中也必然伴随着实质性成分的出现,进一步讲,如果实质性成分小于5mm,一般不会超过微浸润癌诊断,如果实质性成分大于5mm,可能达到浸润癌诊断。TNM分期中原位癌为TisNOMO,为0期。微浸润癌T1miNOMO为1A1期,1cm以内的浸润癌同样为1A1期,但是微浸润癌和1cm以内的浸润癌预后是不一样的。微浸润癌和原位癌预后一样,都明显优于IA1期浸润癌。原位癌和微浸润癌复发和转移是罕见的,5年生存率100%,可以认为是治愈。原位癌表现为纯磨玻璃结节,具有惰性和极其缓慢的生长特征,在长期的随访过程中,仅仅只有10%的纯磨玻璃结节可能进展为微浸润癌或者浸润癌,即使处于进展期的原位癌,体积倍增时间也在800-1200天左右。因此每6-12个月复查一次是安全而且辐射剂量也是可以接受的。如果随访过程中,没有形态和大小的变化,可以不用处理,定期复查。如果复查过程中,磨玻璃结节中出现了实质性成分,这是原位癌进展成为微浸润癌或者浸润癌的必然过程和规律,一旦出现实质性成分,那就可以考虑手术。原位癌阶段可继续观察,微浸润癌阶段进行手术治疗。无论是原位癌阶段还是微浸润阶段,通过手术,都能达到100%的长期生存,不会出现复发和转移,临床达到完全治愈。

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科417人已读

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科417人已读 - 医学科普 肺结节术后预后如何?如何去面对它?

恶性肺结节多数是早期肺癌,在完成分期和评估后一般采取手术治疗。肺结节目前公认为肺部微创手术的最佳适应证,临床上肺结节切除绝大多数也是通过微创手术完成的。以往肺结节的手术方式为肺叶切除,目前随着亚实性结节的越来越多见,微创胸腔镜部分肺叶切除,包括肺段切除、联合亚段切除甚至是肺楔形切除等,也是常见选择。只要选择合理,与肺叶切除相比,这些术式治疗效果相当,有效地保护了肺功能。恶性结节治疗预后大多较好。大约20年前,I期肺癌治愈率只有60%~70%,目前已可达到85%~90%。肺癌患者生存率提高不全是因为外科技术的进步,而更主要归功于以亚实性结节为特点的更加早期肺癌比例的增加。早发现、早治疗会大大改善患者的预后。对于实性结节为特点的肺癌,预后不仅取决于手术清扫结果和病理分型等,更主要取决于最终的术后病理分期。1cm以上的实性结节可能已是中期或晚期肺癌。现在健康查体非常普遍,所以肺结节,特别是小结节可以说是常见病,难免给患者带来压力或恐惧。我常常对患者说:发现结节不一定需要手术,不必惶恐。实性小结节大多为良性;亚实性结节则生长较为缓慢,不一定需要马上手术,即使需要手术,治疗效果也不错。应当这么想,发现肺结节其实是幸运的:如果是肿瘤,我们早期发现了它,及时治疗预后会很好;若不是肿瘤就更好了,相当于给你提了个醒,定期给自己体检。患者朋友们发现肺结节后要及时寻求专科医生的帮助,并相信医生的专业经验。

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科249人已读

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科249人已读 - 医学科普 肺结节该如何治疗?

从医学角度来看,良性结节绝大多数是不会恶变的。当然也有例外,肺癌危险因素里有一项是肺部慢性炎症,反复的炎症修复过程中会形成瘢痕,在瘢痕基础上可能发生癌变,即“瘢痕癌”,但几率不大,因此不必过于担心。原则上,1cm以下的良性结节建议观察,定期随访,半年或一年复查一次CT。1cm以上,特别是2~3cm的孤立肺结节,患者身体状况允许的情况下建议手术。这是因为,目前的技术手段判断肺结节良恶性只有七八成的准确率,即使PET-CT也很难超过85%,可能会放过个别“漏网之鱼”。还应注意,肺的良性结节也可能存在“良性病变的恶性行为”,如硬化性血管瘤等良性病变,少数情况下会发生淋巴结转移或肺内转移;肺的错构瘤这一良性病变,也有缓慢长大的可能。目前临床上对于实性结节的处理原则争议不大,针对磨玻璃样病变的处理有一定争议。虽然公认磨玻璃样结节肿瘤性质较大,争议焦点在于纯磨玻璃样病变该不该手术、何时手术。以磨玻璃样病变为主的肺结节可认为是惰性肿瘤,生长十分缓慢,从5mm长到10mm通常需要8年甚至更久。国内胸外科学术界有较一致的共识,即8mm以上的结节建议手术,8mm以下建议观察。这个指征也不是一成不变的,如果结节伴有胸膜改变、空泡形成等表现,可能就需要建议患者提前手术时间,有时还要结合患者的因素。总的说来随着认识的深入,手术指征越来越严格,相信不远的将来,10mm或更大的以磨玻璃样改变为主的结节也会建议不急于手术,密切观察即可。

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科81人已读

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科81人已读 - 医学科普 怎么判断良恶性?

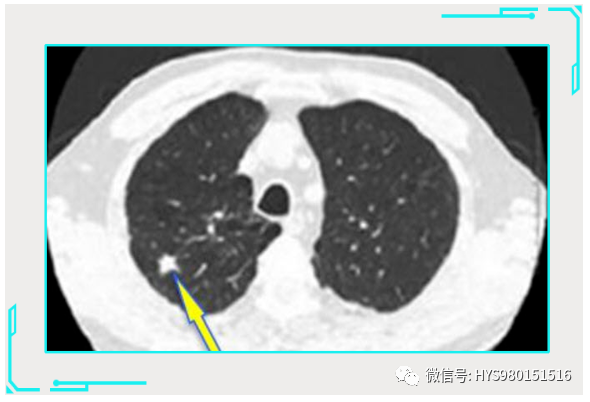

目前体检中查出肺结节的现象越来越普遍,大多数患者发现肺结节后,最关心的问题就是结节的良恶性。这里提醒大家,尽管现在肺癌发病率较高,但肺结节并不能与早期肺癌划等号,通常发现的实性小结节大部分是良性的。 医生在判断肺结节良恶性时,会结合结节的影像学特征如大小、形态、密度等来进行综合判断,同时考虑患者的年龄、职业、吸烟史、慢性肺部疾病史、个人和家族肿瘤史等信息。1cm以下实性小结节有60%~70%的可能是良性。1~3cm的实性结节,需要观察其形状是否规则,有无毛刺、空泡征、血管通入和胸膜凹陷征,密度是否均匀,强化是否明显等多种指标。 一般来说,肺结节体积增大则恶性概率增加。对于磨玻璃样结节尤其是持续存在的磨玻璃样结节,一般是肿瘤性病变,病理类型通常包括癌前病变不典型腺瘤样增生、原位癌和微小浸润癌等一大组疾病。肺泡内出血和特殊炎症的消散期等情况下也可能形成磨玻璃样病变,但通常短期内会有明显的改变。 与胸片相比,CT尤其是高分辨CT(薄层CT)对于肺结节诊断价值更大。

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科79人已读

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科79人已读 - 医学科普 什么是肺结节?

肺结节其实不是一种单一的疾病,而是一个影像学概念,包括一系列良性或恶性病变。根据《肺结节诊治中国专家共识(2018年版)》,从CT片或胸片上发现影像学表现为直径≤3cm的局灶性、类圆形、密度增高的实性或亚实性肺部阴影即为肺结节。肺结节分类如下: 按大小肺结节中,直径1cm以内的称为小结节,直径0.5cm以内为微结节。局部病灶直径>3cm者称为肺肿块,也有医院将其报告为肺肿物或肺占位,肺癌的可能性相对较大。 按数量肺结节可以是孤立性或多发性,孤立性肺结节即单个病灶,多无明显症状,属于边界清楚、密度增高且周围被含气肺组织包绕的软组织影。2个及以上病灶称为多发性肺结节。 按密度根据病灶密度不同,肺结节还可分为实性肺结节和亚实性(非实性)肺结节,后者包括纯磨玻璃样结节。实性肺结节是肺内局限的密度增高影,病变密度相对较高,掩盖其中走行的肺细小支气管影和血管影(肺纹理);纯磨玻璃结节指CT显示的肺内密度稍增高影,通过病灶仍然能看到肺纹理影,就像透过磨玻璃观察到相对模糊的影像一样。部分实性结节同时包含磨玻璃密度成分和实性成分的肺结节。

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科115人已读

周红灿 医师 内江市第二人民医院 胸外科115人已读