河南省儿童医院介入科科普号

- 精选 脾血管瘤,介入栓塞脾脏能保住吗?

胡靖 主治医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科116人已观看

胡靖 主治医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科116人已观看 - 精选 胡医生脾血管瘤5.5cm,有哪些治疗方法?

胡靖 主治医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科136人已观看

胡靖 主治医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科136人已观看 - 精选 淋巴管畸形(淋巴管瘤)的表现及诊断

淋巴管畸形的临床症状多比较典型,结合超声诊断性穿刺CT及磁共振检查,必要时依据情况辅以活检,基本可以确诊。 淋巴管畸形可以发生在全身任何部位,其中以主要淋巴系统所在区域最为常见,因此颈部及腋下发病率最高,腹股沟、纵膈、腹膜后次之,躯干及四肢最低。 根据淋巴管囊腔的大小,可将淋巴管畸形(淋巴管瘤)分为巨囊型、微囊型和混合型等三种类型。巨囊型淋巴管畸形(淋巴管瘤)由1个或多个体积≥2cm3的囊腔构成(即以往所称的囊肿型或囊性水瘤),微囊型淋巴管畸形(淋巴管瘤)则由多个体积<2cm3的囊腔构成(即以往的毛细管型和海绵型),二者兼而有之的则称为混合型淋巴管畸形(淋巴管瘤)。 巨囊型淋巴管畸形通常由不止一个囊腔组成,囊腔之间可相通或不相通。囊腔中含有水样的透明液体,有波动感,有时不透光或呈琥珀色。而微囊型淋巴管畸形的病灶相对较实质性。淋巴管畸形的临床表现受病变的类型、范围和深度的影响而差异很大。有些表现为皮肤黏膜上充满液体的小泡,有些则表现为巨大的肿物。巨囊型 微囊型混合型结合病史和体检怀疑为淋巴管畸形时,应常规先行超声检查,明确瘤体的部位、性质、大小及与周围组织的关系,为手术或药物注射治疗提供依据,并可用于监测预后情况。 MRI(血管增强)检查可提供比较可靠的客观图像并区分淋巴管和血管。深入了解瘤体的位置及与周围组织的关系,对于颈腋部较复杂位置以及腹盆腔较深位置的瘤体,在超声不能明确诊断时可用于鉴别诊断,也可辅助诊断性穿刺,若穿刺抽出淡黄色清亮淋巴液即可诊断为淋巴管畸形,若抽出陈旧性血液结合细胞学检查可诊断为淋巴管瘤伴出血。

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科659人已读

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科659人已读 - 精选 介入手术治疗rb最多可以介入几次?时间上有什么限制

胡靖 主治医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科150人已观看

胡靖 主治医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科150人已观看 - 精选 小儿肝血管瘤的治疗

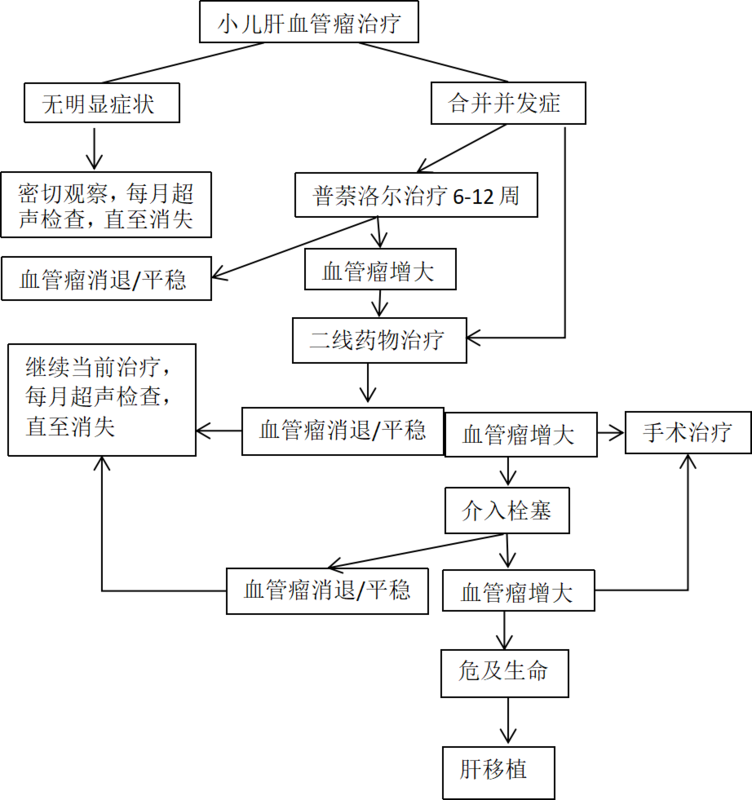

小儿肝血管瘤的治疗应对患儿的临床表现、影像学特征、病理特征以及实验室检测结果进行综合评估,并根据肿瘤亚型、大小、供血血管解剖、有无并发症(充血性心力衰竭、动静脉分流、凝血功能障碍、腹腔间隔室综合征等)及并发症的严重程度制定最佳方法,做到持续护理、控制严重并发症和密切随访(包括家长教育)。(一)保守观察通常对于无症状的局灶性肝血管瘤患儿建议采用保守观察,使用连续随访观察来记录肿瘤大小变化。对大部分肝血管瘤患儿而言,保守观察策略是可行的,但如果伴有明显的动静脉分流、心力衰竭、贫血或严重的甲状腺功能减退等并发症,则需要积极治疗干预。 (二)药物治疗小儿肝血管瘤消退需要一定时间,且肿瘤增大具有一定危险性,对于初次诊断即有症状表现且不适合保守观察的患儿,药物治疗常作为首选,包括:普萘洛尔、糖皮质激素、雷帕霉素、长春新碱和干扰素等。 1.普萘洛尔适用于所有类型血管瘤,是目前治疗小儿肝血管瘤的一线用药,取代了以前的首选治疗药物皮质类固醇。普萘洛尔存在腹泻、低血压、低血糖、心动过缓、支气管痉挛加重等副作用,但程度较轻。 2.糖皮质激素在改善充血性心力衰竭、减少肝血管分流等方面效果良好,但不可忽视的是其可能发生的副作用较多,如胃刺激、骨质疏松、心理影响及背部、面部和腹部的脂肪沉积异常等。对于弥漫型肝血管瘤患儿,普萘洛尔和糖皮质激素组合应用疗效更好。 3.二线药物包括雷帕霉素、长春新碱及干扰素等。这些药物虽有文献报道,但治疗效果仍无法确定,存在一定争议。 (三)介入治疗(经皮肝动脉栓塞术)适应症:适用于药物控制不佳,外科切除手术风险大,特别是血流动力学不稳定,合并有动静脉或门静脉分流甚至心力衰竭的患儿。手术前进行,以减少药物治疗无效患儿的肿瘤血管供应。对于巨大血管瘤,将TAE与手术结合是一种提高手术安全性的方法。 (四)手术治疗手术切除疗效确切、治疗彻底,应严格把握切除指征,对于药物治疗失败、有明显症状和局灶性或多发性病变(肿瘤直径>5cm)的肝血管瘤患儿,原则上可以行手术治疗。 (五)肝移植肝移植是不适用上述治疗方法或治疗无效的危重症患儿的最终选择。对于肝广泛、弥漫性病灶,症状明显、伴有严重并发症且药物治疗无效、无法进行手术切除或介入治疗失败及血管瘤破裂后可能危及生命的肝血管瘤患儿,建议行肝移植手术。 小儿肝血管瘤通常为良性病变,但也常出现各种并发症,甚至危及患儿生命。特别当血管瘤发生在1岁以后或血管瘤(特别是多发型和弥漫型)退而复现时,应格外警惕其恶性可能。肝血管瘤患儿应定期行超声检查,评估肿瘤生长状况,直至其完全消退或钙化形成。每次评估稳定后,超声检查间隔时间可逐渐延长。一旦发现患儿出现新的症状,如肝超声分流增加或甲状腺功能减退等,应复查超声心动图,警惕心力衰竭的发生。严重时,应重新评估患儿病情程度和治疗方案。

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科124人已读

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科124人已读 - 精选 血管瘤相关综合征之一——PHACE 综合征

“小孩血管瘤不用管,怎样长出来的就等它自己原样消退。”“就等它自己消退就好了,吃药、打针净瞎折腾小孩。”这是许多父母从老人那里听来的“真理”,但是宝宝的表现却与这些所谓的真理相悖而驰。九个多月大的宝宝,右半边面部、头皮处以及双侧颈部、骶尾部有大面积的血管瘤病变,瘤体呈现溃烂出血的状态。而且患儿的头围明显增大,右侧眼睛对光反射弱。 借助超声、核磁共振等检查确认这个小宝宝患有PHACE综合征。一、什么是PHACE综合征? PHACE综合征主要包括颅后窝畸形、面部血管瘤、动脉异常、心脏缺陷和缩窄及眼部异常和腹侧异常,主要包括胸骨发育缺陷或脐上裂。通常,畸形与面部血管瘤位于同侧。有研究表明,头面部节段型婴幼儿血管瘤患者大约有1/3者可以伴发PHACE综合征,女性患儿更多见。 PHACE综合征的发病机制仍不清楚,但是有不少学者提出了关于这方面的假说,常提到的假说有哪些? 二、关于PHACE综合征发病机制的几种假说缺氧是常被提到的假说之一,外国学者Hess等提出一系列证据,可以证明缺氧与PHACE综合征的发生存在密切联系。主要的证据是葡萄糖转运蛋白1表达的上调。葡萄糖转运蛋白1既是婴幼儿血管瘤细胞的表面标志物,同样也是缺氧的介质。 多系统的病变,很容易让人联想到基因异常的问题,基因可以发生重复、缺失、错配等类型的畸形改变,已经有研究证实PHACE患者可出现RNF213基因变异型。另外,基因遗传学异常同样会导致母体的自发性流产。 有学者提出婴幼儿血管瘤的发生与一种具有神经细胞表型的造血干细胞在胚胎时期的异常增殖分化有关。PHACE综合征的发生是由于中胚层血管内皮细胞的异常克隆导致。提到干细胞的方面,有部分学者认为婴幼儿血管瘤来源于胎盘绒毛膜绒毛间质干细胞,还有人认为此种疾病的发生与胚胎时期胎盘异常有关,像胎盘后血肿、梗塞等。 三、关于PHACE综合征的诊断?目前关于PHACE综合征的诊断可以分为两个类型,即确诊患者和疑诊患者。 因为PHACE综合征情况复杂需要,除了进行常规的检查之外,还要单独进行心脏、眼科、神经系统的检查。进行筛查时,常选用超声心动图、头部MRI、头颈部MRA、心脏大血管MRA和全面的眼科检查。 需要与Sturge-Weber综合征(SWS,脑面或脑三叉神经血管瘤病)相鉴别,PHACE综合征患儿在疾病的初期易与之相混淆。Sturge-Weber综合征特征病变是面部葡萄酒色斑,伴有软脑膜血管瘤病和青光眼,癫痫为最常见的神经系统表现。结合患者的表现以及辅助检查结果,对比上述诊断标准,可以判定出PHACE患者。针对这种复杂的血管瘤相关的综合征,我们应该给予什么样的治疗方案呢? 四、PHACE综合征的治疗作为累及全身多个系统的综合征,在选择治疗方案的时候,要针对患者的具体情况,多科室协同制定相对应的治疗方案。 位于脸面部的血管瘤,倘若病变范围很大,除了会直接影响美观之外,还会影响器官的功能作用。像累及眼睛,常会造成斜视、弱视等。部分患者可能累及到气道结构,出现喘鸣、甚至呼吸窘迫的反应。针对PHACE综合征患者的治疗,就拿血管瘤这方面来说,可以使用药物进行治疗。普萘洛尔就常被使用,不过在使用普萘洛尔治疗PHACE综合征的患者时,有一点需要特别注意,就是要特别注意,谨防脑卒中的发生。 普萘洛尔具有降压作用,理论上,对合并有血管缺失、梗阻或狭窄等的患者,使用普萘洛尔会导致血流量减少,从而增加PHACE综合征患者脑卒中的风险。对于面部节段性婴幼儿血管瘤的患者,由于其存在PHACE综合征风险,在考虑应用普萘洛尔时,可选择对头部和颈部进行MRI或MRA检查,同时包括主动脉弓的心脏成像,以此确定是否属于卒中的高风险人群。 当PHACE综合征的患者存在脑血管异常时,局部使用噻吗洛尔是除外系统性使用普萘洛尔的另一种可供选择的治疗方案。噻吗洛尔凝胶具有使用方便、起效快、不需要接受入院治疗等优点。 对于血管瘤瘤体面积直径<5cm的患者,有研究显示:病灶内局部使用糖皮质激素,对于95.7%的患者来说疗效都是很明显的。因此,对于PHACE综合征患者存在使用普萘洛尔禁忌时,可以选择使用糖皮质激素进行治疗。 除了使用药物治疗还可以选用冷冻治疗、激光治疗、外科手术等治疗方法来解决巨大的血管瘤病变。其他的症状可以结合相对应科室的建议选择合理的治疗方案。 医生寄语PHACE综合征患者影响多个系统,对患者的身心健康以及生活质量会产生巨大的不良影响。针对可疑人群选择检查方法的时候,要注重除了全身常规检查之外的专科检查,像心脏、眼科、神经系统的检查,可以明显提高检查率。PHACE作为累及全身多个系统的综合征,无论是发病机制还是治疗方案,都还存在很多的疑点,等待解决。不过医学在不断的进步,虽然PHACE综合征病情复杂,但是我们还是可以对未来的医疗技术抱有最大的期待,因为有一代又一代的人群在不断奋斗着。参考文献【1】彭素华,杨开颖,陈思源,吉毅.婴儿血管瘤合并PHACE综合征的发病机制与诊治进展[J].中国当代儿科杂志,2017,19(12):1291-1296.【2】血管瘤和脉管畸形的诊断及治疗指南(2019版)[J].组织工程与重建外科杂志,2019,15(05):277-317.

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科1216人已读

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科1216人已读 - 精选 静脉畸形科普二:静脉畸形的危害

静脉畸形(Venousmalformation,VM),以前被称为海绵状血管瘤,是静脉异常发育产生的静脉血管结构畸形。静脉畸形的危害性是比较大的,并且发展具有弥漫性的特点,如果病灶不能及时控制,还可能继续蔓延。而且静脉畸形发生部位的不同,危害也是各不相同的。位于眼睑、口唇、舌、口底、咽壁等部位的瘤体,常影响外观,并可引起相应的视力、吞咽、语音、呼吸等功能障碍;侵及关节腔可引起局部酸痛、屈伸异常。静脉畸形也可只发生于肌肉而不侵入皮肤,如常见的咬肌内静脉畸形。皮下静脉畸形可影响邻近的骨骼变化,在面部多表现为骨骼变形及肥大,而在四肢者多表现为骨骼脱钙和萎缩。淋巴静脉畸形多表现为肥大和变形。病发在口腔周围发生于口腔周围的静脉畸形,随着瘤体的不断增长,可以对周围健康的组织及器官造成侵犯,从而导致面部严重畸形。而且瘤体还会向颊部粘膜下扩张,口腔粘膜充血肿胀,口腔内形成高低不平的肿块,造成饮食困难,瘤体易破裂出血。并且可挤压颌骨和其它组织造成颌骨发育畸形,肌肉萎缩。 病发在眼部周围如果静脉畸形生长在患者的眼周,将会导致眼睑充血增厚,视力明显下降,严重者可致失明。如果侵入鼻腔则鼻翼变形,鼻粘膜充血增厚,有时可导致呼吸不畅等一系列影响。 病发在腿部周围静脉畸形如果生长在患者的腿部,当患者直立行走时间过长,或者是长时间站立的时候,由于静脉被挤压受阻而引起血液回流障碍使瘤体鼓大,有明显肿胀感,长久会导致相应部位功能障碍甚至畸形。严重者可致肢体肌肉坏死,导致截肢。 另外,需要注意的是:静脉畸形一旦形成不及时治疗,还会引起严重的并发症,其主要并发症有溃疡、出血、感染、重要器官功能损害及骨骼肌肉损害而造成的肢畸形等。早发现、早治疗,切不可轻易忽视!静脉畸形,尤其是发生于深部组织的,可能症状不太明显,不容易被肉眼发现。等到瘤体开始表现为突出皮肤表面时,其实皮下的静脉畸形已经非常严重了。因此,家长平时一定要多加注意,一旦发现孩子有类似静脉畸形的症状,切不可忽视,应及早带孩子到正规专业医院给孩子做好检查,早做治疗。参考文献:[1]中华医学会整形外科分会血管瘤和脉管畸形学组.血管瘤和脉管畸形的诊断和治疗指南(2019版)[J].组织工程与重建外科杂志,2019(15):5.[2]Benoiton LA,KennethC,etal.ManagementofOrbitalandPeriorbitalVenousMalformation[J].OriginalResearch,doi:10.3389/fsurg.2017.00027[3]血管瘤论坛.静脉畸形在这些部位要重视![EB/OL].[2022.06.25].https://www.xueguanliu120.com/article-2613-1.html.[4]UihleinLC,LiangMG,etal.PediatrDermatol.2013Sep-Oct;30(5):541-8.doi:10.1111/pde.12186.Epub2013Jul7.

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科882人已读

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科882人已读 - 精选 淋巴管瘤微创治疗

胡靖 主治医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科256人已观看

胡靖 主治医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科256人已观看 - 精选 危及生命的血管瘤——卡波西血管内皮瘤并发卡梅现象

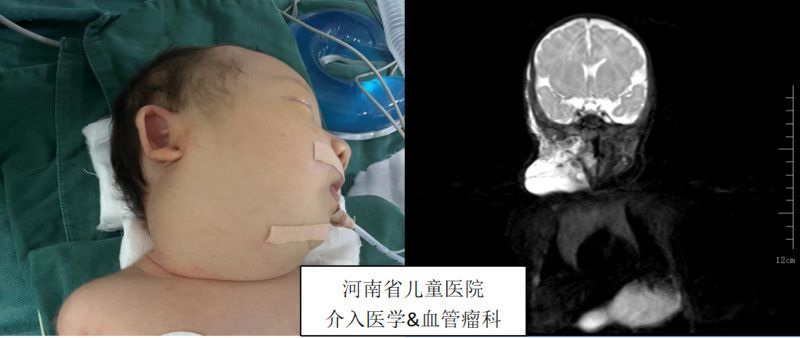

小女孩佳佳(化名)刚出生时肚子有一片红色印记,老一辈人说这是胎记,所以佳佳妈妈也没在意。佳佳三个月大的时候,有一次妈妈给她洗澡时候突然摸到孩子肚子右侧有点硬,心里不仅咯噔了一下:“不会是肿瘤吧。”越想越害怕的佳佳妈妈赶紧带着孩子去了附近医院做检查,彩超结果提示佳佳右侧腹腔有巨大占位,高度怀疑是肿瘤。听到这个结果,虽然早有预感,但佳佳妈妈还是觉得难以接受,面对肿瘤,一种难言的恐惧感在佳佳妈妈的心头蔓延。在医生的建议下,佳佳妈妈准备带孩子前往上级医院做进一步的检查,可是还没等着去医院,意外却发生了。佳佳的眼球结膜突然出血,病情急转直下,120救护者紧急把孩子送至急诊科。入院后经过常规检查发现,佳佳血小板只有10(正常值100-300)109L,凝血酶原时间大于100(正常值4-12)s,情况不容乐观。结合磁共振等影像学检查,综合考虑佳佳得的可能是卡波西血管内皮细胞瘤,需要行介入治疗。由于孩子目前病情危重,当务之急就是先进行内科治疗,等生命体征平稳之后再去安排介入手术。什么是卡波西血管内皮瘤,是血管瘤吗?卡波西血管内皮瘤(KHE)属于交界性血管肿瘤,无远处转移,但具有局部侵袭性,可累及体表多个部位或深部脏器,不是普通的婴幼儿血管瘤。新生儿中发病率约0.7/1000万,在血管肿瘤中约占2%。绝大多数KHE病例在1岁之内发病(90%),其中1月龄内发病占60%。临床表现体表KHE病灶通常表现为皮肤或皮下坚韧肿物,外观呈紫红色结节或斑块,色泽常深浅不一,边缘因淤斑或毛细血管扩张而界限不清。自然病程中,婴儿期发病的KHE常有快速增长期,之后虽有不同程度的缓慢缩小,但不能完全消退。残留病灶性状不一,常呈葡萄酒色斑样改变,皮肤表面散布丘疹及毛细血管扩张,伴有肿胀和纤维化的质地改变。 什么是卡-梅现象KHE可引起卡梅现象(Kasabach-Merrittphenomenon,KMP),这是在脉管性疾病基础上伴发血小板减少、微血管溶血性贫血和消耗性凝血功能障碍的一类临床表现,其病程凶险,患者往往因凝血功能紊乱、败血症以及重要器官的损害而预后不佳。胸腹腔、纵膈、腹膜后的KHE病灶常累及重要脏器,血流量较高而极易引发KMP,且发病隐匿,病程凶险,常因呼吸窘迫、腹部膨隆、肌张力减退或便血而就诊。此外,累及肌肉的KHE病灶同样因为血流丰富而比单纯的皮肤、骨骼病灶更易引发KMP。KMP是KHE和丛状血管瘤(TA)特有的重症临床表现。KMP的自然病程始于KHE/TA病灶对血小板的捕获,外周血中血小板减少,病灶微血管内血小板聚集形成血栓,致使红细胞流经狭窄管腔时被压碎、割裂发生血管内溶血。活化的血小板释放促血管新生介质,且纤溶系统的相应亢进可造成瘤内出血,病灶因此快速增大并引起新一轮的凝血物质消耗,最终诱发DIC,重症患儿常因颅内、消化道出血或重要脏器功能衰竭而死亡。治疗费尽力气,准确识别卡—梅综合征患儿的最终目的就是:尽最大的努力,给孩子一个能够正常生活的身体。卡—梅综合征患儿的治疗包括内科治疗阶段和介入手术治疗阶段。之所以需要两个阶段是因为,患儿就诊时,一般血小板已经降至较低水平,多数已经出现了出血倾向,不具备立即进行介入手术的条件。对于血小板显著下降的患儿,可以应用大剂量的糖皮质激素进行冲击治疗,对激素敏感的患儿在使用激素治疗第二天就能够检测到血小板计数的上升。不敏感的患儿可以适当加大剂量或者改为给予直接输注血小板。血液低凝的患儿也要给予对症支持治疗。当凝血时间、活化部分凝血活酶时间等超过参考值者,可以输注新鲜冰冻血浆或冷沉淀以补充凝血因子。当血小板上升至10010^9/L以上,凝血时间纠正到正常范围后,应立即进行介入手术。因为不进行手术治疗,一旦停止以上的对症支持治疗,大部分的患儿会出现病情加重的情况。介入手术治疗,能减少瘤体容积甚至完全消除瘤体,达到根治的效果。医生提醒发生在浅表部位的卡—梅综合征患儿很好诊断,但是病灶发生在内脏的患儿诊断并不容易,出现无法解释的凝血障碍的患儿要想到这种可能。即使卡—梅综合征患儿的病死率很高,但是通过及时的治疗,还是有痊愈的可能的,各位家长朋友,要心怀希望。

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科919人已读

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科919人已读 - 精选 静脉畸形科普一:海绵状血管瘤是血管瘤吗?

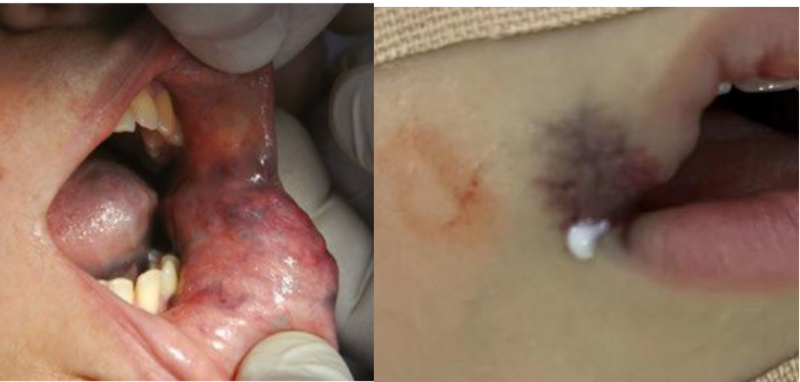

20世纪80年代以前,国内外对血管瘤和血管畸形的命名及分类非常混乱,甚至至今仍将血管瘤与血管畸形混为一谈。1982年,哈佛大学医学院儿童医学中心整形外科的Mulliken和Glowacki教授,根据多年临床与基础研究,澄清了长期以来对两类疾病的模糊认识,明确提出脉管性疾病分为血管瘤和脉管畸形(包括血管畸形及淋巴管畸形)。 血管瘤是具有血管内皮细胞异常增生的肿瘤或类肿瘤性疾病,脉管畸形则是无内皮细胞异常增生的非肿瘤性先天性发育畸形,两者的生物学行为和自然病史有着本质的区别。旧称的海绵状血管瘤也并不是血管瘤,而是脉管畸形中的静脉畸形。 什么是静脉畸形?静脉畸形(Venousmalformation,VM)旧称海绵状血管瘤,是静脉异常发育产生的静脉血管结构。畸形由大小不等的扩张静脉构成,是一种低流速的脉管畸形,随身体的发育呈一定速度的生长,无自愈性,不会自行消退。静脉畸形通常以单一静脉结构存在,也可与其他血管结构混合,形成毛细血管静脉畸形或淋巴静脉畸形等混合畸形。 临床表现 静脉畸形临床表现不一,从独立的皮肤静脉扩张,或局部海绵状肿块,到累及多组织和器官的混合型。出生时即存在,大部分可以被发现,少部分在幼年或青少年时才被发现。头、颈、颌面为好发部位,四肢、躯干次之。其生长速度与身体生长基本同步,不会自行退化,发病无性别差异。 覆盖在静脉畸形上的皮肤可以正常,如累及皮肤真皮层则表现为蓝色或深蓝色;毛细血管静脉畸形的皮肤为深红色或紫色;淋巴静脉畸形混合型表现为皮肤淋巴小滤泡(常伴有过度角化)。 局部为柔软、压缩性、无搏动的包块,包块体积大小可随体位改变或静脉回流快慢而发生变化。如静脉畸形在面颈部者,在低头、屏气或压迫颈浅静脉时充盈增大;小儿表现为哭闹或用力挣扎时膨大;病灶位于四肢者,肢体抬高时病灶缩小,低垂或上止血带时则充盈增大。 有时可触及瘤体内有颗粒状静脉石。静脉血栓形成,表现为反复的局部疼痛和触痛,也可因血液淤滞于扩张静脉腔内造成消耗性凝血病。瘤体逐渐生长增大后,可引起沉重感和隐痛。 位于眼睑、口唇、舌、口底、咽壁等部位的瘤体,常影响外观,并可引起相应的视力、吞咽、语音、呼吸等功能障碍;侵及关节腔可引起局部酸痛、屈伸异常。静脉畸形也可只发生于肌肉而不侵入皮肤,如常见的咬肌内静脉畸形。皮下静脉畸形可影响邻近的骨骼变化,在面部多表现为骨骼变形及肥大,而在四肢者多表现为骨骼脱钙和萎缩。淋巴静脉畸形多表现为肥大和变形。

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科493人已读

张景岚 医师 河南省儿童医院 介入医学&血管瘤科493人已读