厦门大学附属第一医院肿瘤外科科普号

- 引用 漫漫十年路,我们用自己的热情不断去精进我们的技术,为患者提供更好的治疗。唯热爱可抵岁月漫长。

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科177人已观看

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科177人已观看 - 胃肠道间质瘤科普之分子检测

1.GIST的分子检测推荐采用什么方法?有什么意义?推荐采用聚合酶链式反应(PCR)扩增-直接测序的方法。GIST的分子检测十分重要,有助于疑难病例的诊断、预测分子靶向药物治疗的疗效及指导临床治疗。参考文献:1.中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2017年版)8.需检测哪些基因突变位点?有什么意义?检测基因突变的位点,至少应包括c-kit基因的第9、11、13和17号外显子以及PDGFRA基因的第12和18号外显子。对于继发耐药的患者,应增加检测c-kit基因的第14和18号外显子。原发c-kit基因突变可表现为多种突变类型,其中缺失突变约占50%,特别是外显子11的557-558缺失突变,其生物学行为较非缺失突变更差,表现为自然预后差。伊马替尼治疗有效时间相对较短等。明确外显子11具体突变类型,对评估肿瘤的生物学行为、制订整体治疗策略具有一定价值。外显子11突变(68%)IM疗效最好其次为外显子9突变(10%)PDGFRa外显子18的D842V突变(5%)参考文献:1.中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2017年版)9.GIST的病理诊断思路和标准是什么?免疫组化检测强调联合使用CD117和DOG1标记:对于组织学形态符合GIST且CD117和DOG1弥漫(+)的病例,可以作出GIST的诊断;形态上呈上皮样但CD117(-)、DOG1(+)或CD117弱(+)、DOG1(+)的病例,需要加行分子检测,以确定是否存在PDGFRA基因突变(特别是D842V突变);CD117(+)、DOG1(-)的病例首先需要排除其他CD117(+)的肿瘤,必要时加行分子检测帮助鉴别诊断;组织学形态和免疫组化标记均符合GIST,但分子检测显示无c-kit或PDGFRA基因突变的病例,需考虑是否有野生型GIST的可能性,应加行SDHB标记,表达缺失者应考虑SDHB缺陷型GIST,表达无缺失者应考虑其他野生型GIST的可能性,有条件者加行相应分子检测;CD117(-)、DOG1(-)的病例大多为非GIST,在排除其他类型肿瘤后仍考虑为GIST时,需加行分子检测。参考文献:1.中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2017年版)

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科343人已读 - 引用 胃肠道间质瘤(GIST)科普一

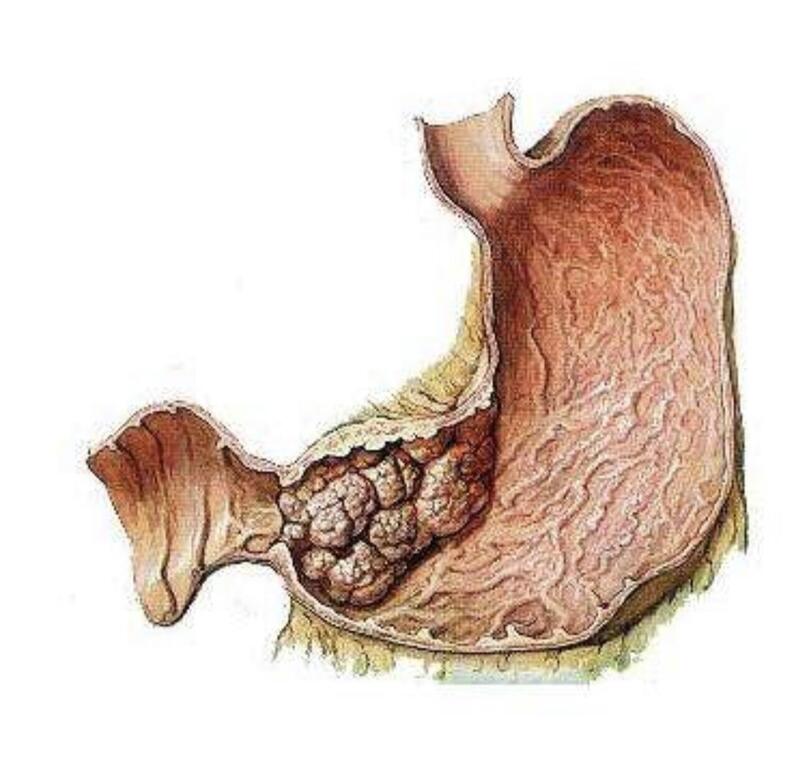

1. 什么是 GIST? 一、疾病相关问题 GIST 是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,在生物学行为上可从良性至恶性,免疫组化检测通 常表达 CD117 和 DOG1 阳性,显示卡哈尔细胞(Cajalcell)分化,大多数病例具有 c- kit 或血小板源性生长因子受体 α 多肽(plateletderivedgrowthfactorreceptoralpha, PDGFRA)基因活化突变,少数病例涉及其他分子改变,包括 SDHX、BRAF、NF1、K/N- RAS 及 PIK3CA 等基因突变等。 参考文献: 1.中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2017 年版) 2. GIST 的流行病学特征是什么? ? GISTs是胃肠道最常见的软组织肿瘤。近年来报道GIST的发病率有上升趋势。美国最 新的流行病学研究显示,GIST 的年发病率由 2001 年的 0.55/10 万人升高到 2011 年 的 0.78/10 万人,而在国内的流行病学研究中更是高达 1.28/10 万人。 ? 中位发病年龄在60~65岁。发病年龄跨越较大。 ? GISTs 可以起源于胃肠道的任何部位,其中最常发的部位是胃(60%)和小肠(30%),其 次好发的部位包括十二指肠(4~5%)、直肠(4%)、结肠和阑尾(1~2%)和食管(1%)。3 参考文献: 2.汪明,曹晖.胃肠间质瘤危险度评估方法的再认识. 中华胃肠外科杂志.2015;18(4):309-312. 3.郁雷,梁小波.胃肠道间质瘤诊治指南解读. 中华结直肠疾病电子杂志.2015;4(1):8-14. 3. GIST 的临床表现有哪些? ? GIST 的症状由于发病部位不同而千差万别,其中包括腹痛、腹胀、早饱等腹部不适, 腹部肿块、腹腔出血、消化道出血及贫血相关乏力。 ? 有部分患者以急腹症入院治疗,常由于肿瘤破裂和消化道梗阻造成的急性腹痛入院治疗。 ? 肝转移和腹腔播散转移是GIST最常见的恶性表现,淋巴结转移极为少见。肺转移和腹 ?腔外转移仅见于晚期患者。 参考文献: 3.郁雷,梁小波.胃肠道间质瘤诊治指南解读. 中华结直肠疾病电子杂志.2015;4(1):8-14. 4. GIST 的初步诊断方法有哪些? ? 初步评估包括病史采集和体格检查,辅助检查除消化道内镜检查以外,还推荐应用胸片, 腹部/盆腔增强 CT/MRI 对肝脏和腹膜进行评定,而 MRI 对直肠 GIST 术前分期有一定 价值,PET-CT/MRI 只推荐评定特殊患者的靶向治疗疗效时应用。 ? 病理诊断是GIST诊断的金标准。 ? 超声内镜引导下细针穿刺活检(EUS-FNA)是最理想的获得组织的方法。 ? 对于GIST的确诊需要根据形态学和免疫组化来确诊。 参考文献: 3.郁雷,梁小波.胃肠道间质瘤诊治指南解读. 中华结直肠疾病电子杂志.2015;4(1):8-14.

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科983人已读

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科983人已读 - 引用 不幸确诊直肠癌该怎么办,“菊花”还能保住吗?

直肠癌是我国常见的恶性肿瘤之一,根据流行病学报告我国直肠癌患者中低位直肠癌患者占比近70%,一旦被诊断为直肠癌大部分患者瞬间会处于一个“懵逼”状态该debuff(不良状态)的持续时间在数秒到几周不等,甚至更久心理素质好的可自行恢复,也可在亲友的帮助及鼓励下被驱散掉。 从迷茫中略有清醒之后你迫不及待的找到胃肠外科医师大夫询问了你的病史看完了你的检查报告,并且对你做完了“印象深刻”而又“不齿于言语表达”的体格检查。 该项不可描述的医学检查非常重要很大程度上决定了你“菊花”的命运。有时候大夫一脸遗憾的看着并且告知“啥也摸不到”那么恭喜你及你的“菊花”手术过后你们仍旧可以愉快的在一起。 但是当大夫一边“兴奋”的在你“菊花”里反复触摸一边一脸认真的对助手说“记录一下距肛门XX厘米可触及肿瘤下缘…… 你也过来摸一下……” 这时望着大夫们若有所思的眼神 你再次陷入了迷茫,我的“菊花”还能保住吗? 希望读完此文 您能对直肠癌手术有初步的印象 直肠癌手术的前世今生 直肠因其特殊的解剖位置,深入盆腔,解剖关系复杂,手术不易彻底,术后复发率高。 中下段直肠癌与肛管括约肌接近,直肠癌手术时如何保留肛门及其功能,长期以来一直是一个困扰胃肠外科医生的难题。 因此给每一位中低位直肠癌患者保留住肛门,成为了每一位胃肠外科医生追求的夙愿。 直肠癌手术种类繁多不一一赘述,下文仅就目前主流直肠癌手术方式作简单的介绍。 1 1908年Ernest Miles首先报道了直肠癌最具近代意义的手术方式--经腹会阴联合直肠癌切除术(Mile’s手术),该手术是最为经典的直肠癌手术方式之一,迄今为止仍在广泛实施。 目前仍是腹膜反折以下中低位直肠癌切除的适应症,该手术方式需切除肛门并行永久性结肠造口。 在以前患者可以通俗理解为,一旦肛门指诊有触及到肿瘤下缘,那么结果便是“菊花”不保。 2 1944年Dixon介绍了一种经腹直肠癌前切除术,后被称为直肠癌Dixon手术,这种手术方原本适用于腹膜反折以上的中高位直肠的保肛手术。 近年来随着直肠癌全直肠系膜切除术(TME手术)概念的普及、吻合器的诞生、直肠肿瘤下切缘的确认、直肠癌术前新辅助治疗的开展,特别是20世纪90年代开始腹腔镜微创外科技术在结直肠手术中的应用,Dixon手术得以扩展到适用于中低位直肠癌。 在目前腹腔镜、机器人等各种先进医疗设备的支持下,Dixon手术仍是应用最为广泛的保肛手术方式。 3 为追求超低位保肛技术,近年来经括约肌间切除术(ISR)以及经肛直肠癌全系膜切除术(taTME)逐渐兴起。 由于ISR手术切除了内括约肌,使得低位直肠癌的保肛根治手术能达到最大的可能,且多数患者保留了可接受的肛门功能。 仅从技术层面而言,只要肿瘤未侵犯外括约肌理论上都可以为患者保留肛门。 相对传统的经腹保肛手术,taTME则是另辟蹊径的开拓了经肛门腹腔镜微创手术,该手术最大的优势在于肿瘤下缘的确定以及末端直肠的裸化,使得超低位保肛手术更加安全可靠。 另外,taTME手术的开展,为以往因肿瘤体积较大、直肠系膜肥厚、骨盆狭窄以及体形肥胖而需切除肛门的患者带来了新的希望,让更多的“菊花”门可以陪伴患者度过一生。 ISR及taTME手术因其手术难度较大,且适应症较为局限,目前仅在少数医院开展。 自2017年开始,厦门大学附属第一医院胃肠肿瘤外科开始开展ISR及taTME手术,并牵头在福建省成立taTME学组,目前科室已正式挂牌成为“全国经肛腔镜外科医师培训基地”。 成功的为更多患者保留住了肛门,使他们获得了良好的生活质量及治疗信心。

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科481人已读

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科481人已读 - 引用 切除超低位直肠癌 为患者保肛

近年来,厦门大学附属第一医院胃肠肿瘤外科常态化开展全消化道“无禁区”完全腹腔镜手术,并在超低位直肠癌微创手术保留肛门功能方面实现重要突破,胃肠肿瘤手术更加微创,胃和肛门功能得以更好保留。近日,在第九届厦门国际肿瘤高峰论坛暨海峡两岸微创治疗胃肠道肿瘤新进展研讨班上,我国微创胃肠外科领军人物之一、南方医科大学南方医院副院长李国新教授对该科给予高度评价,认为“无论技术水平、人才培养还是临床研究,都已进入我国第一方阵”。 本次大会由厦门大学附属第一医院胃肠肿瘤外科、厦门市肿瘤中心、厦门市肿瘤防治办公室、厦门市医学会外科学分会、福建省医务志愿者协会主办,聚焦胃肠肿瘤尤其是微创手术之保功能技术(保胃、保肛门)、机器人手术、手术并发症防治、生活质量提升及康复护理等肿瘤外科领域的热点、难点问题,进一步推广肿瘤精准治疗、多学科联合诊疗、肿瘤早防早治等新理念、新技术。 全腔镜治胃癌,小创口重建消化道 易女士44岁,近几个月来吞咽越来越困难,到医院就诊时只能吞下流质饮食,确诊为食管胃结合部腺癌,肿瘤较大伴淋巴结转移。厦大附属第一医院胃肠肿瘤外科尤俊主任为其量身定制治疗方案,先做3个周期的新辅助化疗,待肿瘤明显缩小后,在完全腹腔镜下行食管胃结合部腺癌根治术。术后患者腹部仅有一个3-4厘米的取标本切口,术后第一天即可下地活动,术后第二天开始进食。 尤俊主任介绍,腔镜手术分两种,一种是腔镜辅助,另一种是全腔镜。在这个手术中,彻底切除肿瘤、清扫淋巴结之后,需要重建消化道,也就是把消化道重新缝合接好。传统腹腔镜辅助方法仍需开一个8-10厘米的口子进行操作,而全腔镜则只需开3-4厘米的口子,在腹腔镜下完成消化道重建,患者创伤更小,但很考验医生的技术。而且,食管胃结合部腺癌位置特殊,处于胸腔和腹腔交界处,有时需要胸腔镜、腹腔镜联合,第一医院胃肠肿瘤外科运用胸腹腔镜联合技术,为患者带来更多便利。 在本次大会上,来自日本和北京、上海、广州、台湾、杭州、南京、西安等地多个知名院校的专家围绕胃肠肿瘤防治最新进展进行精彩分享。第一医院胃肠肿瘤外科常态化开展全消化道“无禁区”完全腹腔镜手术,得到与会专家高度评价。 改进手术方式,帮更多肠癌患者保住肛门 王先生反复便血半年多,查出低位直肠癌,肿瘤下缘距肛缘不足3厘米,辗转多家医院求治,均被告知肿瘤距离肛门太近,要彻底切除肿瘤,就得挖除肛门。一想到手术后要一辈子戴着粪袋生活,王先生很是犹豫。经多方打听,王先生抱着一丝希望找到第一医院胃肠肿瘤外科。尤俊主任实施腹腔镜辅助经肛全直肠系膜切除术(即TaTME手术),同时保留对控便有重要作用的部分内括约肌及全部外括约肌,既根治肿瘤,又保住了肛门功能。术后1周,王先生顺利出院,排便、控便功能良好。 随着人们生活方式改变,直肠癌发病率有所上升。直肠癌下缘距肛缘不足5厘米的,属于超低位直肠癌,以往切除肿瘤时一般要挖除肛门。本次大会紧扣超低位直肠癌保器官(肛门)、保功能(控便及性功能)难点问题,邀请上海、台湾的专家分享了腹腔镜和达芬奇机器人手术在结直肠手术中的应用。第一医院胃肠肿瘤外科尤俊主任及洪清琦教授分享了低位直肠癌治疗经验,并做了“基于膜解剖的TaTME手术在超低位直肠癌的应用实践与思考”及“低位直肠癌侧方淋巴结清扫实践”专题报告,受到与会专家高度关注。 尤俊主任指出,对比传统的腹腔镜直肠癌切除术,许多低位、超低位直肠癌患者往往因肿瘤较大、体形肥胖、骨盆狭窄等因素,导致手术非常困难或因手术切缘不确切而不得不切除肛门或因手术质量不佳导致肿瘤残留、复发。而TaTME手术很好地解决了以上难题,使得很多原来无法保留肛门的患者成功保住了肛门功能和泌尿生殖功能。 第一医院胃肠肿瘤外科尤俊主任团队近2年已成功开展70余例经肛腔镜超低位直肠癌保肛手术,肿瘤位置最低的距离肛门只有1.5厘米。尤俊表示,“对有些超低位甚至超超低位直肠癌患者,我们采取综合治疗手段,比如,先化疗让癌肿缩小,再实施保肛手术。现在,我们基本上可以做到不放弃任何一个病人,每个病人都有治愈的希望。” 据悉,尤俊主任多次在国际国内大型学术会议上进行专题演讲和手术演示,并率先在省内成立了经肛全直肠系膜切除术专业委员会,并成立中国经肛腔镜培训基地,定期举行培训班、手术全程网络直播,向广大同行推广该项保肛技术,以期使更多超低位直肠癌患者能够保全肛门功能。 【声音】 厦门大学附属第一医院院长王占祥教授:近年来,胃肠肿瘤外科诊治水平及学术影响力不断提升,已然成为医院的“明星科室”,得到业内顶级大咖的高度肯定。在科室的不懈努力下,肿瘤高峰论坛连续举办了九届,成为“品牌会议”,吸引国内外众多知名院校的专家学者前来授课、交流,其中很多人是业界的中流砥柱,互相切磋学习,建立了深厚感情,开展了深度合作,带动区域胃肠肿瘤微创治疗水平共同进步。 南方医科大学附属南方医院副院长李国新教授:本次大会主要探讨胃肠肿瘤微创外科领域的前沿技术,这些技术不仅在厦门大学附属第一医院胃肠肿瘤外科开展了,而且做得非常好,无论技术水平、人才培养还是临床研究,都已进入我国第一方阵。未来,我的团队将和尤俊主任团队等优秀团队继续深度合作,争取在一些百年未解的医学瓶颈问题上实现创新突破,让一些过去“必死无疑”的肿瘤患者重获生的希望。 厦门市肿瘤中心胃肠道肿瘤诊治平台首席专家罗琪教授:超低位直肠癌患者一旦挖除肛门,日常生活、社会交往都会受到严重影响。厦门大学附属第一医院胃肠肿瘤外科在全省率先开展经肛腔镜超低位直肠癌保肛手术,开展例数最多,技术最成熟,在国内具有很高知名度。特别是尤俊主任团队总结出了一整套经肛直肠癌手术膜解剖的理论,对彻底切除直肠癌及术中盆自主神经的保护非常有意义,值得进一步的推广,使越来越多患者获益。

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科2132人已读

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科2132人已读 - 引用 健康生活与预防胃肠道肿瘤(三)

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科641人已观看

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科641人已观看 - 引用 健康生活与预防胃肠道肿瘤(二)

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科653人已观看

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科653人已观看 - 引用 健康生活与预防胃肠道肿瘤(一)

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科610人已观看

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科610人已观看 - 引用 静脉港,轻松治疗,轻松生活

目前肿瘤的治疗技术与新药物日新月异,不断进步,对肿瘤的治疗效果取得很大的进步。然而仍然有很多患者在治疗的过程中经历着痛苦,除了较长的治疗周期,药物的副作用,还有很多患者对输液产生了很大的恐惧,为什么呢?我们在病房中经常看到,有的患者血管较细,扎针难,输液难,手上的血管动不动就肿了,严重的甚至出现静脉炎或者溃疡,输液到最后,两只手都没血管可用!出现这种情况,是因为化疗药物经常有很大的刺激性,外周血管过细,输液过程很容易因为药液刺激或者外渗导致严重的血管损伤,而很多严重的血管损伤是很难恢复的,以至于有的病人在治疗结束后的日常生活中因为有些小病需要输液时没血管可用!如下列图片:随着生活水平的提高,无论医患双方,对治疗的理念与要求都在进步。于是新型的输液设备与技术不断出现。如何安全的接受化疗输液?除了安全,输液工具能不能更舒适、更美观?目前许多医院及病人采用的输液途径是通过PICC导管,也就是从胳膊上插一根输液的管子到靠近心脏的大血管,另一端则露在外面,用贴膜包起来,这样虽然解决了安全输注化疗药的问题,却影响了患者的生活质量。因为这是长期保留的导管,化疗间歇期时,也要有一截管子在外面。因为插管的地方必须保持清洁、干燥,否则便容易引起感染,这导致患者总是需要提心吊胆要保护好它,甚至洗澡都很不方便,进入夏天对患者更是很大的困扰,有的患者甚至因为长时间的包裹出现了皮肤的湿疹甚至溃疡;同样是因为导管露在外面,患者不能很方便的活动肢体以免导管被牵扯掉出来;对患者的日常生活也影响很大,既影响了美观又容易招致别人异样的目光;再者,导管从很细的血管进入,长时间挤占血管腔隙,容易出现静脉血栓,导致胳膊肿胀,所以患者又需要很频繁的进行导管维护,增加了费用。下图是PICC使用情况,患者皮肤发红,出现了湿疹。可以想象,在炎热的夏季,看到别人身着短袖背心,甚至畅快的游泳、洗澡,而您却要防止导管脱出、感染,不敢随便外出,不敢随便活动,忍受闷热不适;在寒冷的冬天,亲朋好友可以放松的泡着温泉,而您只能穿着厚厚的衣服岸上看着,有没有想过,即使在做化疗的您,也可以和家人一起好好享受这种正常人的惬意生活呢?其实,这些问题早已不是问题了,在国外早就获得解决了,一种更为优秀的输液工具---静脉输液港,这种导管完全埋入皮肤下面,没有任何装置露在体外,使用的时候,护士将输液针头扎入皮肤内即可进行化疗,化疗结束,拔出针头,皮肤只留一个针眼,可以洗澡喝进行其他日常活动,泡温泉也不在话下,别人完全看不出您是位正在接受化疗的患者,极大的提高了患者的生活质量,让化疗更安全,与癌症斗争更多一份安全保障,获得了许多患者的青睐。输液港植入手术是个小手术,手术时间一般半小多时内可以完成,不用留院观察,当天植入就可使用。需长期输液的患者,可以7天更换一个针头;长期保留输液港的患者,只需每月维护一次。这极大提高了病人的生活质量,带来了乐观、积极的生活态度。这是输液港植入后和使用的图片

刘凯华 副主任医师 厦门大学附属第一医院 肿瘤外科2988人已读 - 引用 尤俊简介

厦门大学附属第一医院、厦门市肿瘤医院胃肠外二科行政主任,主任医师、兼职教授、硕士生导师。中国抗癌协会大肠癌专业委员会腹腔镜学组委员 、中国医师协会外科医师分会肿瘤外科医师委员会委员 、中国医师协会内镜医师分会腹腔镜专业委员会委员、中国医师协会微无创医学专业分会胃肠专业委员会委员、中国研究型医院学会机器人与腹腔镜外科专业委员会委员 、中国中西医结合学会大肠肛门病专业委员会腔镜内镜专家学组委员 、海峡两岸医药交流协会肿瘤防治专家委员会胃癌学组常委 、中国抗癌协会肿瘤营养与支持委员会青年委员 、中华消化外科杂志编委、 中华消化外科菁英荟委员、华东地区微创外科医师联盟委员 、福建省医学会胃肠分会委员 、福建省医学会肿瘤分会青年委员 、厦门医学会外科学分会胃肠学组组长 、厦门抗癌协会副秘书长 、厦门肠内与肠外营养协会常委 。2011年美国斯坦福大学、加洲大学访问、学习 2012年韩国首尔国立大学附属Bundang医学院访问、学习 在胃肠肿瘤的诊治特别在胃肠肿瘤的腹腔镜手术治疗方面有很高造诣。2014年右侧入路全腹腔镜胃癌根治术,2015年改良腹腔镜胃癌脾门淋巴结清扫术连续获厦门医学创新奖。2015年全国结直肠手术视频大赛获二等奖。2015年参与编写《腹腔镜胃肠手术笔记》,在业界享有盛誉。2016年参加第十五届世界内镜大会,分别在两个分会场发表主题演讲、并参与两个讨论环节。2016、2017年连续两届参加中日韩腹腔镜胃癌手术联席会议,并代表中方在会议上发言。中日韩的胃癌患者占全世界的三分之二,这三个国家腹腔镜胃癌手术水平居世界领先地位,可以说该会议为世界腹腔镜胃癌最高级别的学术盛会之一。主持并参与多项国家级、省市级科研课题。发表SCI论文、国家级论文二十余篇。

尤俊 主任医师 厦门大学附属第一医院 胃肠肿瘤外科3272人已读