山东大学附属山东省妇幼保健院...科普号

- 精选 疱疹性咽峡炎

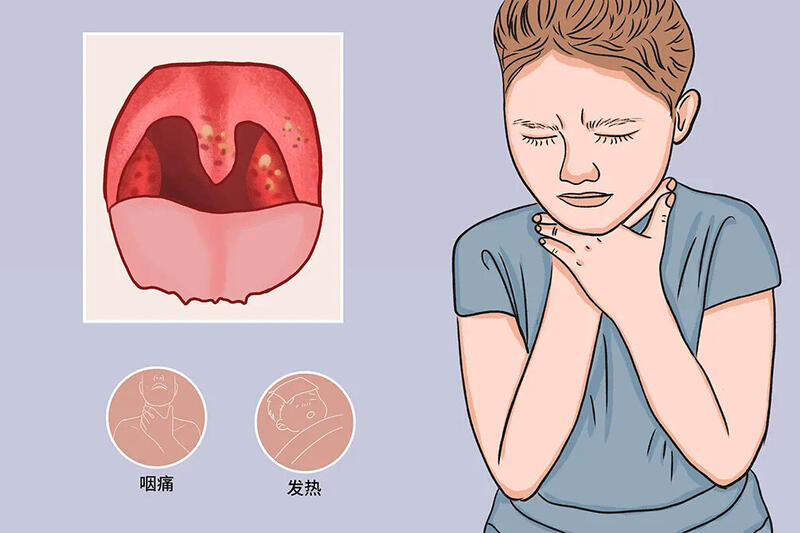

最近好多小朋友会出现高烧不退、咽峡部满是“溃疡”、哭闹、流口水、食欲不佳等多种症状,让家长心疼不已。这种情况可能是不是普通的感冒发烧,而是疱疹性咽峡炎。 疱疹性咽峡炎 小儿疱疹性咽峡炎是柯萨奇A组病毒所致,好发于秋季,它是常见的一种具有流行性的病毒性咽炎。临床特征为骤起高热伴有咽喉痛、头痛、厌食,并常有颈,腹和四肢疼痛。 潜伏期2-7天,患儿没有任何症状,但体内病毒在大量复制。 2.前驱期1-2天,突然持续高热或反复高热38℃-40℃,并伴有咽喉红肿、食欲不振等症状。 3.水疱期2—3天,除高烧外,口腔上腭粘膜出现水疱。 4.溃疡期,低烧或退烧,但也到了患儿最痛苦的时期,因溃疡疼痛出现流口水甚至拒食的现象。 病因 疱疹性咽峡炎大多为柯萨奇病毒所引起,A组2、4、6、9、16、22型皆可引起此病,B组1~5型也可致病,但较少见。此外,埃可病毒3、6、9、16、17、25型和肠道病毒70型也可引起本病。当过度劳累、气温突变、身体受凉或其他因素,使儿童身体免疫能力低下,更易感染病毒。病毒自鼻咽、口腔侵入至呼吸道及消化道局部黏膜,在黏膜上皮细胞以及咽部或肠壁淋巴组织居留和增殖。病毒由原发灶经淋巴通道扩散至局部淋巴结或进入血循环产生病毒血症,到达全身各脏器引发各种病变。 流行病学 1.疱疹性咽峡炎发病率高,在全球范围内均有发生,但感染发生率与季节、地区、年龄、社会经济及卫生状况均有关。全年均可患病,但高峰一般发生在一年中温暖、湿润的季节,以夏秋季常见。此外,感染存在聚集现象。 2.7岁以下儿童发病居多,主要为散居及托幼机构儿童,免疫力随年龄增长而提高,发病率会明显下降。 传播途径 1.粪-口传播,即病毒通过大便排出体外污染环境,又进入呼吸道或消化道传染人。 2.消化道及呼吸道传播,即通过疱疹性咽峡炎患者或隐性患者飞沫传播,或者食用被污染的不洁饮食而造成感染。 3.人与人之间直接接触或间接接触被病毒污染的食品、衣物、用具而传播。 症状 1.疱疹性咽峡炎临床以发热、咽痛、咽峡部黏膜小疱疹和浅表溃疡为主要表现,为自限性疾病,一般病程4~6日,重者可至2周。 2.以悬雍垂、扁桃腺和软腭边缘出现散在性小疱疹,伴有发热、咽痛和肿胀。在鼻咽部、扁桃体、软腭部出现散在数枚灰白色小疱疹,直径2~4mm,周边有红晕,逐步破溃呈黄色溃疡,通常4~6日可自愈,少数至2周。损害很少发生于口腔前部,牙龈不受损害。 3.可在手掌、足底、臀部等部位出现红色皮疹。 注意事项 1.注意消毒隔离,避免患儿与外界接触。 2.患儿用过的物品要彻底消毒,消毒方法可用消毒剂消毒、热水煮沸等。 3.家长帮助患儿保持口腔清洁,早晚刷牙,饭后可用淡盐水或生理盐水漱口,年龄较低儿童可以用生理盐水帮助其擦拭口腔。保持良好生活习惯,做到饭前便后洗手。 4.遵循医嘱按时按量服药,外用药物也要按照医生指导按时涂抹。 预防措施 1.便后要用肥皂或洗手液给儿童洗手,不要让儿童吃生冷食物,喝生水,避免接触患病儿童。 2.人接触儿童前,换儿童尿布、处理粪便后均要洗手,并妥善处理污物。 3.孩子的贴身衣物以及平时喝水容器等应保持干净卫生。 4.避免去人员密集的场所,但若需要出去,一定要对孩子进行防护,防止病菌侵袭。 5.如果室外温度变化较大,注意适当的增减衣物,减少孩子的不适感。 温馨提示:应密切观测患儿的精神状态、有无肢体抖动、易惊、皮肤温度以及呼吸、心率、血压等,一旦出现危重信号,需及时就诊或复诊。专家提醒,即使已经得过疱疹性咽峡炎、手足口病,可能还会得。因为引起这两类疾病的肠道病毒有20多种,就算感染过,对其中一种病毒免疫,但对另一种病毒还是没有免疫力,所以可能会重复得病。因此建议家长注意儿童的手部卫生,勤洗被、晒被。去人员密集场所一定要记得戴口罩。另外,可接种EV71疫苗(6月龄~5岁),最好在12月龄前完成2次接种。 山东省妇幼保健院 赵鲁予 每周二、四、五、六全天

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科1901人已读

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科1901人已读 - 精选 刚出生宝宝小耳朵之三

宝宝的小耳朵是不是在后期的成长过程中能长好呢? 长成这样 长成这样 有些宝宝小耳朵是没有那么听话的,两个小耳朵越长越不对称 象这样,一个8岁男童的一对耳朵 一个11岁女孩的一对耳朵 8个月男童的一对小耳朵 错失了最佳窗口治疗期 ,孩子关注他容貌时造成心理影响。 山东省妇幼保健院赵鲁予 出诊时间每周二、四、五、六

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科873人已读

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科873人已读 - 精选 刚出生宝宝小耳朵之二

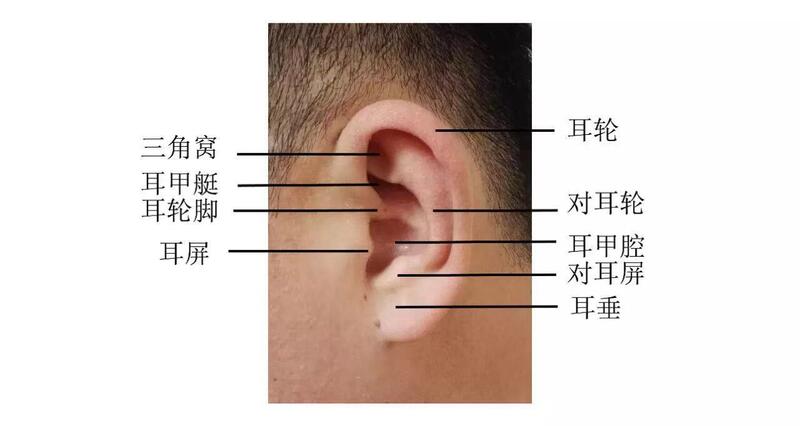

宝宝的小耳朵在妈妈的肚子经过了一天一天的成长,耳廓在经历一次一次的折叠伸展中出现了差错,造成出生时耳廓的不完美 正常的小耳朵 隐耳 环缩耳 垂耳 猿耳 杯状耳 还有各种不典型的小耳朵

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科626人已读

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科626人已读 - 精选 刚出生宝宝小耳朵之一

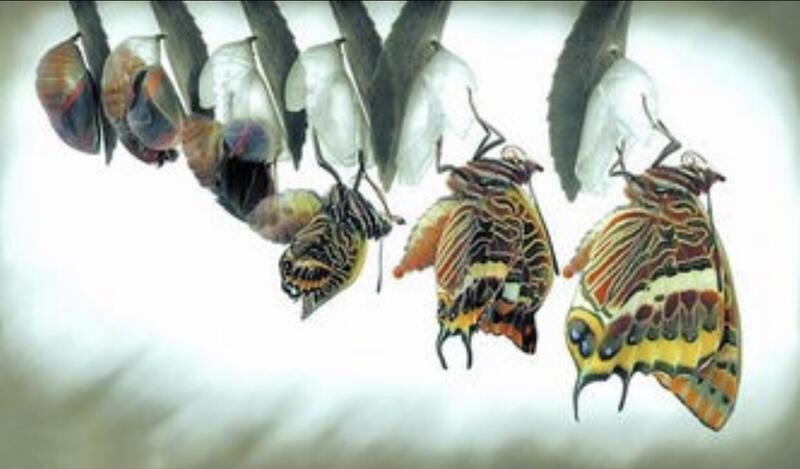

刚出生小宝宝的耳朵就像蛹刚变成蝴蝶的翅膀,还没有完全舒展开来,一般出生七天小耳朵就基本舒展开了,也就是说小耳朵的形状基本定型了。 七天后的小耳朵 如果七天后还是这样的小耳朵 这样的小耳朵 这样的小耳朵 就需要关注了

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科1384人已读

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科1384人已读 - 引用 儿童阳了会有什么症状?

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科50人已观看

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科50人已观看 - 引用 孩子睡得“响”,不一定睡得香

以往在大家的意识里,孩子打着小呼噜睡觉,是睡得香的表现,其实不然,孩子睡得“响”不一定睡得香。 小儿鼾症,即儿童阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA),是指儿童睡眠过程中频繁发生部分或完全上气道阻塞,干扰儿童的正常通气和睡眠结构而引起的一系列病理生理变化。儿童OSA如果得不到及时的诊断和有效的干预,将导致一系列严重的并发症,如颌面发育异常(腺样体面容)、行为异常、学习障碍、生长发育落后、神经认知损伤、内分泌代谢失调、高血压和肺动脉高压,甚至增加成年期心血管事件的风险等。故儿童OSA的早发现、早诊断和早干预对改善预后意义重大。 造成儿童上气道阻塞的主要原因是腺样体和(或)扁桃体肥大,其中手术治疗是重要的干预方式之一。扁桃体手术在公元1世纪就有记录,从最初粗暴切除到20世纪的精细剥离,并发症和出血大为减少。进入21世纪,基于剥离原理的电刀、激光、等离子射频消融等扁桃体和腺样体切除方式得到了推广和普及。低温等离子射频消融技术利用超低频率100kHz射频交变电流激发氯化钠递质形成等离子体,直接作用于靶组织,打断组织细胞间的分子键,使之裂解和气化,其工作温度维持在40~70℃,有效降低了正常组织的高温损伤,符合微创的理念。因其切除的精准性和低出血量等优势,正为越来越多的业界 扁桃体腺样体肥大主要发生在儿童期,当其影响 小儿的呼吸及周围器官时应该手术切除,不应拘于年龄的限制。儿童扁桃体腺样体低温等离子射频消融术的适应证主要以阻塞因素和感染因素为主。包括: 01、扁桃体过度肥大(伴或不伴腺样体肥大)导致OSA,或妨碍吞咽导致营养障碍及言语含糊不清。 02、扁桃体腺样体肥大影响颌面部发育,引起腺样体面容或造成牙列不齐。对于年龄3岁以上并有造成牙颌面骨性发育畸形或出现趋势的患儿,需要尽早干预。 03、反复发作的扁桃体炎,以发作频次为手术依据,近1年发作超过7次,近2年平均每年发作超过5次或近3年平均每年发作超过3次者,或者出现过扁桃体周围脓肿者。 04、病灶性扁桃体。 05、扁桃体腺样体良恶性肿瘤。 06、保守治疗无效的白喉带菌者。 07、不明原因的低热,排除其他病变引起者。 08、复发性鼻窦炎,药物治疗无效,考虑与扁桃体腺样体相关者。 09、耳部疾病:包括分泌性中耳炎,急性复发性中耳炎(6个月内3次感染或12个月内4次感染),咽鼓管功能障碍,拔管后复发需要重复置管。 10、 扁桃体部分切除的适应证:Ⅱ度或以上以梗阻为主的单纯性扁桃体肥大。 看完本文,你觉得你对自己或孩子的扁桃体切除是否心中有数呢?我院耳鼻喉科现在运用等离子刀手术,安全性较高,如果想让您的孩子真正睡得香,欢迎前来垂询 山东省妇幼保健院耳鼻喉科副主任医师赵鲁予 十月一、二、三、四号全天门诊

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科428人已读

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科428人已读 - 引用 正确认识耳廓矫形

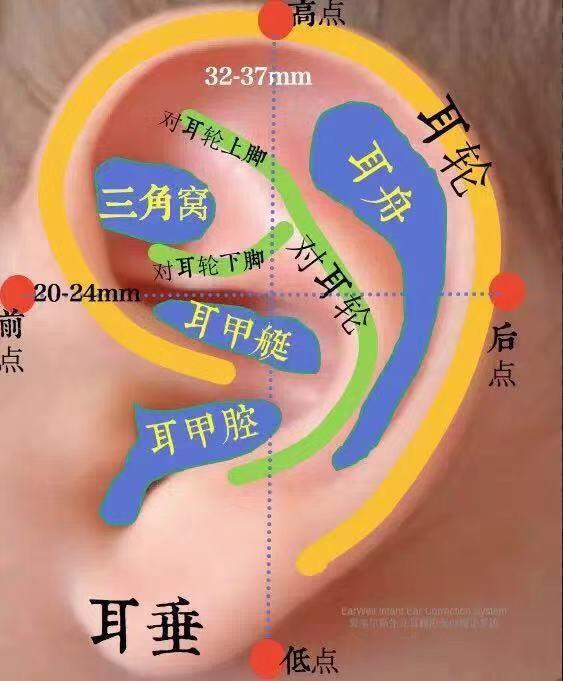

随着生活水平的提高,人们对美的追求日益增长。五官要精致动人,眼睛的美是炯炯有神、明眸善睐,鼻梁的美是俊俏挺拔、玲珑秀气,牙齿的美是要整齐洁白。那耳朵呢?耳朵如果“奇形怪状”,必然会引来异样的目光,这对孩子而言,会严重影响他们的自信和心理健康。在追求“美貌”和“美好”的时代,耳朵当然也要“美美哒”。每个人的耳朵都不尽相同,即便是同一个人的双侧耳朵也很少完全一致。美的耳朵包含几个基本要素:一是双侧对称,即大小、高低、角度对称;二是圆润流畅,即耳轮、对耳轮及耳垂的弧线圆润流畅;三是每个亚结构形态正常,即正常耳朵所包含的十余个细节结构均符合标准化特征。我们的耳朵是由外耳、中耳和内耳三部分组成,老百姓常说的耳朵,医学术语称为耳廓,是指位于头部两侧,前凹后凸的解剖结构。它最重要的生理功能是收集声音和定位声源,当然日常生活中它还承担着带口罩、戴眼镜、戴耳机耳塞等的功能。 导致耳廓形态畸形的原因有很多种:遗传因素首当其冲,父母耳廓形态不佳,往往会导致孩子耳廓形态异常;胚胎发育期间的“故障”也可能导致耳廓软骨发育中产生异常折叠;妈妈在顺产过程中,由于产道力量的挤压造成耳廓软骨组织发生异常折叠;耳廓部位的皮肤和软骨缺失也是造成异常形态的常见原因。先天性耳廓畸形是新生儿常见的出生体表缺陷,其发病率高达43.46%。 家长的认识误区 耳廓畸形矫正凭借其无痛、无创、无害的优点受到耳鼻咽喉-头颈外科专业医生们的认可,也得到了绝大多数接受过矫正宝宝家长的好评,那为什么还有些家长会放弃矫正呢?深入分析后发现这与家长的认知误区有极大的关系。家长们的认知误区主要表现在以下几个方面: 1.这不是一种病?NO 恰恰与家长们的认知完全相反,这是一种病,医学上的全名为:先天性耳廓形态畸形,一共有八种不同类型:垂耳、隐耳、猿耳、招风耳、杯状耳、环缩耳、耳轮畸形、耳轮角异常横突及它们的混合型。 2.这种耳朵没有危害?NO 恰恰又与家长们的认知不同,各种不同的耳廓形态畸形会产生一定的危害,其中影响美观和颜值是共性。特别那些单侧异常而又明显不对称的耳朵,也会影响到孩子的心理发育和性格成型,影响可能会是一辈子;有些因挡住了外耳道影响宝宝耳朵对声音的收集,导致宝宝听力受损;还有一部分耳朵会影响宝宝的耳朵佩戴功能,比如隐耳不方便带眼镜、戴口罩,耳轮角异常横突不利于戴耳机耳塞等,看似这些都不是小事情,但谁能保证自已的宝宝将来不会得近视眼、不喜欢用耳机听音乐呢? 3.耳朵捋一捋就会变好?NO 很多耳朵被家长捋一捋变好了并不是家长的功劳,而是宝宝本身自我的恢复能力,在出生一个星期内有部分耳朵确实会恢复正常,超过一个 星期的宝宝无论家长如何捋一捋都不能改变已基本定型的耳朵。只有通过专用的耳廓无创矫正器按预先设定的矫正方案每天24小时不间断的牵拉、塑型、固定等才有可能实现矫正的目标。

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科834人已读

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科834人已读 - 引用 你了解鼻外伤吗?

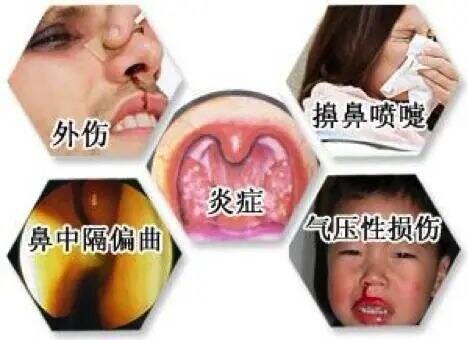

鼻外伤是指由于外力因素导致的鼻部软组织、骨与软骨的损伤。主要临床症状包括局部疼痛、肿胀、鼻出血、鼻塞,可导致感染、鼻中隔穿孔、鼻骨骨折的并发症。目前主要是药物、手术等对症治疗,预后尚可。 病因 鼻外伤的主要病因为创伤,包括拳击损伤、运动损伤、人身意外伤害和道路交通事故等。因儿童多动易发生意外且自我保护能力较差,故儿童为本病的好发人群。鼻外伤一般没有其他诱因。 创伤 鼻子位于面部突出的位置,易受外伤。当遭受拳击损伤、运动损伤、人身意外伤害和道路交通事故时,鼻骨骨折、鼻窦和颌面部的复杂外伤时有发生。鼻骨位于中线两侧,从脸的中部突出,它很容易受到创伤和骨折。上半部分较厚,下半部分较薄,鼻中隔和鼻腔支撑较弱。因此,大多数鼻骨骨折累及鼻骨下段并向下塌陷。鼻窦损伤主要由直接暴力引起。 症状 鼻外伤的典型症状包括局部疼痛、肿胀、鼻出血、鼻塞,当患者出现一侧或两侧鼻孔持续性流清亮的液体需考虑脑脊液鼻漏。感染、鼻中隔穿孔、鼻骨骨折是鼻外伤常见的并发症。 典型症状 局部疼痛 鼻部经过暴力创伤后即可出现局部疼痛,为酸痛感,可有压痛。 肿胀 可见鼻部及周围软组织肿胀,伤后12~48h可出现皮下青紫。撕裂伤者,局部有创口、出血;皮下气肿者,触诊可有捻发音。 鼻出血 当鼻黏膜破裂或鼻中隔损害时可出现鼻部出血,损伤较小者鼻出血可自凝,损伤较大者表现为不能停止的鼻出血 鼻塞 因鼻黏膜肿胀出现鼻塞症状,患者出现呼吸不畅。 其他症状 当患者出现一侧或两侧鼻孔持续性流清亮的液体需考虑脑脊液鼻漏,可发生在头部受伤或鼻部及耳部手术后。脑脊液鼻漏患者可能发生严重感染,例如脑膜炎,这会累及神经系统并危及患者生命。 治疗 鼻外伤的治疗原则是早期诊断、早期进行清创、止血、缝合治疗,联合药物治疗避免感染等并发症,多数患者的治疗周期为2~4周。 一般治疗 凡是鼻背部有明显的开放性伤口的外伤,建议患者在6~8小时内进行局部清创、止血、缝合治疗,缝合后要进行破伤风、激素用药,以免引起破伤风感染。 药物治疗 青霉素 适于有鼻出血、开放性创伤、脑脊液鼻漏者,进行预防性抗炎治疗。该药属于广谱抗生素,对多数细菌有较强的杀菌作用,适于合并感染者,主要通过静脉注射,每次用药前均需试敏,避免出现过敏的不良反应。 头孢克肟 适于有鼻出血、开放性创伤、脑脊液鼻漏者,进行预防性抗炎治疗。该药属于头孢菌素类抗生素,具有广谱抗菌作用,适应范围广,对细菌有很好的杀伤作用。不良反应不常发生,即使发生,也较温和且短暂。 破伤风抗毒素 适用于鼻外伤的开放创伤者,用精制破伤风抗毒素皮下注射(先皮试),以预防破伤风。 伪麻黄碱 该药属于非处方抗出血药物,可以收缩鼻部黏膜血管,有效缓解鼻塞症状。 山东省妇幼保健院耳鼻喉科 赵鲁予 每周出诊时间为:二、四、五、六全天

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科973人已读

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科973人已读 - 引用 经常挖鼻孔有危害吗?

根据一项调查,约有91%的人表示自己经常挖鼻子,至于剩下9%的人,也可能是不好意思承认。 至于为什么那么多人喜欢挖鼻子? 也许是为了满足清理被堵塞鼻腔的生理需求,也许是喜欢手指对鼻腔粘膜和血管不摩擦产生的刺激感。 归根结底就两个字——爽啊。 挖鼻子要是不注意,还会容易搞出一系列健康问题 1 经常挖鼻子容易导致鼻前庭和鼻腔黏膜的破损,黏膜破损之后容易出现黏膜的糜烂、溃疡,甚至有动脉出血的风险。 2 因为人手是很脏的,手里带有很多病毒、细菌,病毒、细菌会污染鼻腔,导致患者有可能会出现鼻炎、鼻窦炎。 3 鼻孔有着丰富的血管,挖得太用力会把鼻子挖出血;挖鼻子的手指不干净的话会导致鼻腔感染;鼻腔感染还好说,鼻部静脉与颅内静脉相连,要是再引发颅内感染就危险了。 但挖鼻子是一项拥有广大群众基础的事情,要让大家按耐住躁动不安的手、停止对鼻孔的探索是不可能的。 正常情况下,如果患者有鼻屎,建议可以用吸鼻器清理鼻屎,也可以用鼻腔冲洗剂冲洗鼻屎。如果患者觉的鼻子很难受,可以去耳鼻喉科门诊找鼻科医生,用钳子将鼻屎夹出。如果患者鼻屎特别多,要注意患者有没有伴发鼻炎、鼻窦炎的情况。如果有鼻炎和鼻窦炎,建议药物进行对症治疗,才能减少鼻屎,避免鼻屎的危害。 最后,大家不用担心经常挖鼻子导致鼻孔越来越大,因为鼻孔的大小是天生的,哪怕你天天用大拇指挖也不会影响。

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科1092人已读

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科1092人已读 - 引用 经常戴耳机会影响听力吗?

经常戴耳机会不会影响听力? 随着时代进步和科技的发展,手机和耳机成为人们很多人必不可少的“装备”,大街上经常看到人们带着耳机,不少人都担心戴耳机会不会影响听力,甚至有人听说:“常戴耳机会引起听力下降”。这是真的吗? 答案是:是的。 一、耳机伤害耳毛细胞 耳蜗存在于人体的耳朵中,里面存在着许多的毛细胞,而这些毛细胞正是用来感受声波、向大脑传送信号的。但毛细胞也是比较“娇弱”的,戴耳机的时候,声音不断冲击耳蜗,毛细胞受到过度的刺激,就会死亡,从而影响到人体的听力。 二、毛细胞无法再生 不少人也发现,我们身体很多器官都有一定的自我修复能力,然而毛细胞却不同,当我们出生的时候,它的数量已经固定了,不会增加,一旦受损只会越来越少。而长期戴耳机,毛细胞受害严重,久而久之就不会大脑传递特定频率声音的电信号了,造成的听力损害也无法逆转。 我国科技人员经过研究,对平均年龄在二十三岁左右的受试者,每天使用耳塞型耳机1小时、1-2.5小时与对照组相比,有显著的听阈差异。他提示使用耳塞型耳机可导致噪声性听力下降,特别是在高频区4000赫兹以上明显大于低频区。而使用耳塞型耳机时间越长,听力损害越严重。也有学者报道,常在噪音环境中可引起4000赫兹听力首先下降。在人们的内耳中有耳蜗器官,学者认为由于长期过量的刺激,细胞组织代谢紊乱,供血、供氧不足,致使末梢感受器受损害,导致噪声性听力下降。 提醒大家一下,在您有高音调耳鸣出现(如蝉鸣、汽笛声、金属声等),需要到医院耳鼻喉科检查诊治,对防止耳聋非常重要。 建议使用耳塞型耳机不要长时间、高音量,以防止发生噪声性听力下降。近年来,在一些戴耳机听音乐的青年人中听力减退的情况已越来越多。这是因为人戴上耳机后,外耳道口即被耳机紧紧堵塞住。高音量的音频声压会直接进入耳内而损伤听力,造成不可恢复的听力损害。长期用耳机听音乐,听觉就会出现疲劳、损伤,引起听力减退,人体就会出现烦躁不安、头晕、失眠、记忆力减退、注意力不集中、思维反应迟钝、异常心理障碍等情况,对身体健康十分有害。

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科734人已读

赵鲁予 副主任医师 山东省妇幼保健院 耳鼻喉科734人已读