浙江省人民医院风湿免疫科科普号

- 精选 【专论】我国系统性红斑狼疮的诊治现状与未来发展方向:来自中国系统性红斑狼疮发展报告2020年年度报告

转中华内科杂志--作者:田新平李梦涛曾小峰摘要系统性红斑狼疮(SLE)是一种青年女性高发的、慢性、系统性自身免疫病,临床表现复杂,异质性强,易导致如肾脏、血液系统、神经系统等重要脏器损害,是严重威胁我国国民健康的重大慢性疾病之一。据估测,我国现有SLE患者约100万,与国际相比,我国SLE患者具有脏器受累多、病情重者多、发生合并症者多的特点。但我国风湿免疫科学科建设起步晚,发展与分布极不均衡,造成我国从事风湿免疫病专科的专业人员数量少,专业化程度低,不能满足广大SLE患者的需求,此外,我国基层医务工作者对SLE的认知度低,对SLE的诊治规范性差,加之我国目前尚缺乏科学的慢病管理体系,对SLE患者的管理与疾病监测不足,再加上我国SLE患者对疾病认知严重不足,治疗依从性差,造成我国SLE患者的诊治延误多。为解决上述问题,我国成立了“中国系统性红斑狼疮研究协作组(CSTAR)”,建立了全国三级联动的医联体联盟,开展了“一市一科一中心”的学科建设项目,颁布了我国SLE诊治指南。近来,国家卫生健康委员会出台相关文件,以及国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心的建立,为我国风湿免疫科的发展插上了腾飞的翅膀,必将使我国SLE的研究与诊治水平大幅提高,造福更多的SLE患者。系统性红斑狼疮(SLE)是一种以青年女性高发的、慢性、系统性自身免疫病,以患者血液中存在大量的自身抗体和多器官受累为突出临床特征,以疾病缓解与复发交替为特点,是一种严重威胁我国国民健康的重大慢性疾病。初步流行病学资料显示,我国SLE的患病率为30~70/10万,据此估测,我国现有SLE患者约100万人。由于SLE临床表现复杂,异质性强,易造成如肾脏、血液系统、神经系统等重要脏器损害,给SLE的诊断和个体化治疗带来很大挑战。由于我国风湿免疫科学科成立较晚,风湿免疫科专科医生数量严重不足,使得我国SLE治疗的规范化程度不够,广大基层医生对SLE的诊断与治疗认知亦不足。此外,我国公众中即存在“谈狼色变”,对SLE十分恐惧的现象,又存在对疾病的认知十分欠缺,导致患者对疾病的本质认识不到位,治疗依从性差,使SLE长期处于活动状态,导致受累脏器的不可逆损伤及脏器损害的长期累积,最终造成患者死亡。SLE不仅使患者饱受肉体和精神煎熬,亦给患者家庭和社会造成了沉重的负担。针对我国SLE的现状,本着“摸家底、找差距、定方向、促发展”的宗旨,2019年底,由国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心(NCRC-DID)和国家风湿病数据中心(CRDC)发起并编撰了我国第一个SLE发展报告,以全面展现我国SLE最新的流行病学资料、临床特征、疾病诊治、学科资源和建设现状,揭示我国SLE诊治中面临的机遇与挑战,并对学科未来的发展前景进行展望,旨在为国家卫生管理部门制定卫生政策与资源配置提供依据,为提升我国风湿免疫病专科医务人员对SLE的规范治疗水平和医疗质量提供参考,为普及大众对SLE的科学认知与防治提供指导。一、我国SLE患者的临床特点我国SLE患者呈现人口众多、病情重、疾病负担重、合并症发生率高、对生育造成的影响严重的特点。1.我国SLE患者人口众多:2008年SLE的流行病学数据显示,我国SLE患病率为(30~70)/10万[1],居世界第二位。据此估算,目前我国有100万SLE患者,SLE已成为我国常见的自身免疫病之一[2]。2009年由北京协和医院风湿免疫科牵头在我国建立了中国系统性红斑狼疮研究协作组(CSTAR),通过覆盖全国的注册平台,对我国SLE患者的流行病学特征进行了调查。来自CSTAR的数据显示,我国SLE患者的平均发病年龄为30.7岁,女∶男为12∶1[3, 4],诊断时的平均年龄为31.6岁,其中年龄<18岁者占4.58%;18~40岁者占79.56%,反映出我国SLE患者绝大多数为青年人;从地域分布来看,我国北部地区的SLE患者最多,占25.03%;受教育水平低、当地医疗水平差、日晒时间长及居住在我国南方的SLE患者疾病严重度更高[5]。此外,紫外线照射和吸烟均可诱发SLE发病与复发,吸烟者的病情更严重,更易发生肾损害[6],这些环境因素的发现为SLE的预防提供了线索。此外,据CSTAR统计数据显示,我国4.2%的SLE患者有风湿病家族史[7]。2.我国SLE患者病情重:来自CSTAR注册数据库的数据显示,我国SLE患者的临床表现与欧美国家有所不同[8]。我国45.02%的SLE患者出现肾脏受累,而欧洲患者仅为27.9%;我国37.2%的SLE患者并发血液系统疾病,而欧洲患者只有18.2%;我国SLE患者肺动脉高压和间质性肺疾病的发病率分别为3.8%和4.2%,均显著高于欧洲患者;以上数据提示,我国SLE患者的临床表现较国际报道严重。3.男性SLE患者的病情较女性重:CSTAR的数据显示,我国男性SLE患者较女性患者病情更重,SLE的疾病活动度评分更高。我国男性SLE患者肾病、血管炎和神经精神狼疮的发生率均高于女性患者,且男性患者的合并症发生率更高,生存率低于女性,预后更差[9]。4.我国SLE患儿具有与成年患者不同的临床特征:对CSTAR注册数据库中SLE患儿的临床表现进行分析发现,儿童发病的SLE与成人发病的SLE具有不同的临床特征。我国SLE患儿以发热、皮肤黏膜和肾脏病变为首发症状,虽然肌肉和关节症状的发生率较成年SLE患者低,但SLE患儿的疾病活动度评分与成年SLE患者相比无显著差异,儿童SLE和成人SLE患者的5年生存率亦无明显差异[10]。5.疾病造成的经济负担重:2019年,由CSTAR牵头,对全国34个省市、自治区、直辖市的SLE患者进行了疾病负担调研。在获取的1096份有效问卷中,28.19%的SLE患者为城镇职工社会保险,新农合及城镇居民社会保险占比分别为19.89%和15.33%,以自费形式支付医疗费用者占32.85%。调查结果亦显示,SLE患者每个月用于疾病的支出多在1000~5000元,其中药物花费占59.49%,居第一位,检查费用占19.07%,居第二位。CSTAR数据显示,我国49.45%的SLE患者无固定工作,无收入保障;38.69%的患者家庭月收入为3001~6000元,25.64%的患者家庭月收入为3000元及以下,可以看出,SLE给大多数患者家庭带来沉重的经济负担。在调研中,91.15%的SLE患者认为当前治疗的费用给自己造成了负担,13.23%的患者明确表示几乎承受不起治疗带来的负担。6.疾病给患者的生活、工作与社会活动带来很大影响:SLE对患者的日常生活造成了一定程度的影响。42.88%的SLE患者认为在进行重体力活动时很受限,仅有7.66%的患者认为可以毫无限制地进行重体力活动。75.82%的SLE患者认为当前的健康状况或多或少地影响了其社会活动,52.46%的患者认为患病使其丧失了吸引力或自信,甚至有27.01%的患者表示患病后遭到了歧视。调研发现,有许多SLE患者因为疾病失去了工作机会,甚至失去了组建家庭、孕育下一代的机会。一项对中国香港地区105例SLE患者横断面的研究显示[11],在SLE诊断的最初2年内即出现了工作障碍,患病5年后,工作残障的累积发生率为36%;在疾病缓解10年后,有37%的患者由于疾病造成的直接或间接后果而丧失了工作能力。另一项SLE患者的调查显示,65.61%的SLE患者在患病后工作效率降低,患病后需要定期前往医院复查、开药以及住院治疗等,导致其无法从事之前的工作。有SLE患者曾因患病被辞退,一些患者由于患病造成就业困难。7.合并症发生率高:除经济负担外,SLE的合并症给患者带来的负担同样很重。来自CSTAR的数据显示,0.84%的SLE患者出现卒中,0.8%的患者出现脆性骨折;1.17%的患者发生缺血性骨坏死(包括骨梗死和股骨头坏死);0.85%的患者合并冠心病,其中38.33%的患者发生心肌梗死,61.67%的患者出现心绞痛;0.69%的患者发生恶性肿瘤。8.对生育造成严重的不良影响:来自CSTAR的数据显示,我国SLE患者不良妊娠结局的总发生率为10.89%,远高于北京地区普通人群的6.6%;22.32%的SLE患者发生早产,而北京地区普通人群早产的发生率仅为5.3%[12, 13];5.56%的SLE患者由于疾病和产科异常进行引产,1.52%的患者发生胎膜早破,4.04%的患者发生羊水减少,2.02%的患者所产的胎儿为低体重儿,2.02%的患者发生自然流产。此外,SLE患者中34.85%的孕妇以非自然分娩的方式终止妊娠。从上述数据可以看出,我国SLE患者妊娠后的胎儿丢失率和妊娠并发症高于普通人群。二、我国SLE疾病管理现状与存在的问题1.患者对疾病与治疗的认知度低:多项针对SLE患者对疾病认知状况的调查结果显示,我国SLE患者对疾病的相关知识了解不足、缺乏正确地了解疾病知识的途径、对治疗药物相关认知缺乏现象突出。一项100例SLE患者对疾病知识掌握程度的调查显示[14],87%的患者获得疾病知识的来源是医务人员,25%的患者通过阅读书籍获得SLE疾病知识,14%的患者通过媒体了解疾病,14%的患者通过他人介绍了解疾病,2%的患者通过其他途径如网络等获得疾病知识。对SLE的疾病知识,全部回答正确的患者仅有42%,对SLE日常护理知识回答全部正确者仅17%。患者对服药知识的了解及服药依从性主要与其文化程度、病程时长、就医情况及治疗态度相关。SLE患者对疾病认知不足的另一突出表现是,不能对自身疾病状况做出正确评估,14.5%的患者难以对自己当前的疾病轻重情况进行判断;即使在疾病处于稳定或缓解状态时,仅有30%的患者认为自己的身体状况较好。2.患者的就诊途径不正确:由于SLE的临床表现多样,常常缺乏特异性,因此,大多数患者不能正确选择就医科室,加之部分临床医生对SLE缺乏足够的认识,从而导致患者得不到及时诊断,在一定程度上造成了诊断延误。2008年我国一项多中心针对门诊就诊患者就诊科室的调查表明,我国SLE患者首次就诊选择风湿免疫科的仅占35.3%,患者从出现SLE的临床症状至明确诊断的中位时间为0.5个月,23.7%的患者需1年以上才被确诊。3.我国基层医务人员对SLE的认识严重不足:虽然近年来我国SLE的诊治水平已大幅提高,最主要表现在我国SLE患者的长期存活率与世界整体水平基本相当,但以社区医务工作者为代表的一线基层医务工作者,对SLE的诊治水平会直接影响如SLE这样的常见慢性疾病患者的长期管理。一项对225名社区全科医生进行的有关SLE疾病知识的调查研究结果显示[15],社区医生对SLE疾病相关知识回答的总体正确率仅为47.0%,涉及SLE诊断的回答正确率仅有28.3%,治疗回答正确率为58.4%,有关患者管理知识的回答正确率为49.0%。4.诊治规范化程度有待提高:我国一项纳入42例弥漫增生性狼疮肾炎患者的临床研究中,患者口服泼尼松龙的中位剂量为25mg/d,6个月的累积剂量为4.23g。而美国一项82例增生性狼疮肾炎患者的随机对照研究中,口服泼尼松龙的中位剂量为12.8mg/d,6个月累积剂量2.152g[16]。CSTAR的注册数据显示,我国SLE患者中84.13%的患者正在使用糖皮质激素,而国际上仅有42.6%的SLE患者正在服用糖皮质激素;我国SLE患者中服用糖皮质激素剂量相当于泼尼松15mg/d、持续超过6个月及以上患者比例占0.27%,而推荐用于维持治疗的糖皮质激素剂量≤10mg/d,提示我国SLE的治疗中糖皮质激素使用者多,剂量大,累积剂量高;相反,作为背景治疗药物的羟氯喹,服用率仅为73.21%。5.疾病复发率高、缓解率低:CSTAR的数据显示,我国SLE患者的复发率高达18.19%,而实际更高,仅有0.76%的患者能够达到无药物治疗疾病完全缓解(无药完全缓解);而国际上报道的无药完全缓解率已经从1982年的2.5%升至2019年的16%;中国香港地区2017年报道的随访5年的无药完全缓解率亦高达10.9%。CSTAR的数据亦显示,我国只有2.47%的SLE患者能达到SLE缓解定义(definitionsofremissioninsystemiclupuserythematosus,DORIS)的药物治疗临床缓解;2014年国际报道的药物治疗临床缓解率为2.1%,2019年升至22.9%;中国香港地区2017年报道的随访5年的药物治疗临床缓解率为7%。在近5年间,国际报道的SLE患者随访至少5年仍处于疾病缓解的比例为21.1%~70%;CSTAR的数据显示,我国SLE的缓解率为32.95%,仅有7.85%的患者能达到DORIS低疾病活动度。显而易见,我国SLE的治疗水平与国际水平存在至少5年的差距。虽然在近20年间我国SLE患者的预后已有了显著改善,10年生存率从20世纪50年代的50%升至目前的89%[14],5年生存率亦达到94%,与国际水平相当[15],但SLE患者生存率的提高在20世纪90年代后进入平台期,患病25~30年的生存率低至30%。这与脏器的不可逆损伤积累、心脑血管并发症、恶性肿瘤等密切相关,也就是说,我国SLE的平均发病年龄为30岁,按此推算,至55~60岁时这些患者中超过一半已经死亡。据不完全统计,我国SLE的病死率为3.07%。6.风湿免疫科专业人员数量严重不足、专业化程度不够:风湿免疫科是我国内科学中成立最晚的专科,许多医院,尤其是基层医院尚未设立风湿免疫病专科,风湿免疫病专业知识普及率低,因此一些临床工作者,尤其是基层医务人员,对SLE的临床特点、诊断、药物、疗效评估、预防管理等存在认知不足和滞后,加之无法进行相关实验室检查,致使误诊漏诊现象严重,尤其是早期SLE的诊断率低,错过最佳治疗时间。此外,我国风湿病专业从业人员的专业水平参差不齐,一些人员对SLE的规范治疗认识不足,用药不规范及疾病监测不力等,导致治疗不能得到及时调整;加之患者对疾病的认知度低、治疗依从性差,很多患者不能按时规律随访,很容易出现治疗中断、疾病复发或加重,这些因素均导致我国SLE患者的疾病缓解率低于国际水平。三、我国在SLE诊治领域取得一定成绩在既往的20年间,我国风湿病学者与基础免疫学研究人员进行了大量的基础与临床研究,发现了在SLE发病中起重要作用的一些细胞亚群、肠道菌群在SLE发病中的可能作用、疾病活动相关新型生物标志物及在SLE诊治中新的影像学技术;同时开发了一些有一定治疗潜能的药物靶点与新技术,这些研究成果使我国在SLE领域的研究水平向前迈进了一大步。为了带动全国的SLE研究水平,2009年,北京协和医院风湿免疫科以开展国家“十一五”科技支撑计划课题——《系统性红斑狼疮的临床诊断、综合治疗研究》为契机,成立了CSTAR,对SLE患者进行注册、开展临床研究。截止2019年12月31日,利用CSTAR覆盖全国的患者数据收集平台与参与单位,已有25147例核心数据资料完整的患者。目前CSTAR已成为全球最大、我国唯一的一个多中心协作的SLE研究组织,其宗旨为“举全国之力,共同参与,同心协力开展SLE的临床和基础研究,与国际接轨,打造我国SLE研究的航空母舰,建立我国可持续发展的研究模式”,目前已开展了多项SLE的前瞻性与观察性研究,为探讨适合我国SLE患者临床特点与适合我国国情的治疗策略做出了贡献。自CSTAR成立以来,以CSTAR署名发表SLE相关系列科研论文13篇,发表SCI文章100余篇,获得国家及省部级奖励27项,揭示了我国SLE患者的流行病学、临床疾病特征和预后特点;目前,CSTAR和CRDC已成为我国风湿免疫疾病研究的一个重要的大数据平台,在临床、科研及教学方面正在发挥着越来越重要的作用。为改变我国风湿免疫病专科医师在数量和质量上均不能满足我国风湿病患者的医疗需求的现状,中华医学会风湿病学分会在全国开展了“一市一科一中心”项目,帮扶基层医院建设风湿免疫病专科,培养风湿免疫疾病专科人才,提高基层医务人员对风湿病的认识和诊疗能力,2017年由北京协和医院风湿免疫科、CRDC倡议,成立了“中国风湿免疫病医联体联盟”,推广风湿免疫病诊疗规范。截止2019年12月,我国设立独立风湿免疫病专科的医院增加了6.4%,但增幅仍低于其他内科学系科室的7.5%。在中华医学会风湿病学分会、中国医师协会风湿免疫专科医师分会、CRDC和CSTAR的领导和组织协调下,积极响应国家建设“紧密型县域医共体”方针,帮助县域医院逐步建立和加强风湿免疫专科建设,推广试点SLE患者全程管理。四、SLE的基础研究与诊治趋势近年来,随着基因与分子生物学技术的发展,对SLE发病机制的研究取得了突飞猛进的进展。将基因与其他组学的整合分析结合临床数据,使我们对SLE的生物和临床异质性有了进一步了解;单细胞组学技术的出现,为进一步了解基因与疾病间的关系提供了一个全新的解决方案;单细胞表观遗传学能帮助了解在疾病状态下,细胞类型特异的免疫相关基因调节的分子机制;将使用基因技术和单细胞组学数据同步获取的疾病等位基因信息,与免疫系统细胞间变化有机结合起来进行分析,能将细胞类型特异的分子改变与已知的SLE危险位点联系起来,为发现新的与临床相关的、可用于诊治与预测预后的生物标志物带来了新的机遇。目前SLE的诊治更强调早期诊断与早期治疗,虽然SLE的达标治疗仍存在很大挑战,但已经成为未来的努力方向和拟实现的治疗目标。由于长期使用糖皮质激素对患者的长期存活带来潜在危险,近年来提出了SLE治疗的“无激素治疗”理念。未来的药物治疗将基于SLE的发病机制,针对其中可能起关键作用的环节,开发精确的靶向治疗。此外,干细胞治疗亦将有可能成为SLE治疗的新手段。五、我国SLE诊治面临的机遇与挑战我国SLE的流行病学和学科资源数据显示,我国SLE的诊治仍面临巨大挑战,SLE仍是严重影响我国人群健康的重大疾病,我国SLE的防控形势依然严峻。为进一步推进我国的SLE防治工作,未来需在我国建立起从基础至临床全方位的研究模式、需完成从诊疗模式至慢病管理模式的理念转变,因此,未来的工作重点将是深化SLE的基础与临床研究,包括机制研究,实现随机对照临床研究与真实世界临床研究的有机结合,重视药物经济学研究。2019年5月科技部、国家卫生健康委员会、中央军委后勤保障部、国家药监局联合发布文件,正式批准了依托北京协和医院成立我国首个皮肤与免疫疾病临床医学研究中心。北京协和医院作为我国风湿免疫疾病的学科发源地,开辟了风湿免疫疾病临床研究的先河。近年来在CSTAR的带领下,借助CRDC的研究网络,已形成了我国风湿免疫病研究协作网络,创建了我国风湿病信息数据库、生物样本库、规范化培训和多学科交流平台,启动了我国风湿免疫病学界的多中心协作研究,发布了16个中国风湿免疫病诊治指南,包括发布了纳入我国SLE患者数据和研究结果的SLE诊治指南[17],建立了辐射全国的医联体联盟,取得了一系列丰硕的临床研究成果,在风湿免疫病标准制定、人才培养、成果转化、学科建设中发挥重要作用。可以预测,NCRC的成立将助力我国风湿免疫病学科的快速发展,成为我国风湿免疫病领域研究能力快速提升的发动机和力量的源泉。我国风湿免疫病学学科建设起步晚、规模小,不仅从业医师数量少,在全国各医疗机构中的发展亦极不均衡,医疗机构对风湿免疫病学科发展重视不足的现象普遍存在。为促进全国风湿免疫病学科的建设和发展,提高风湿免疫病诊疗能力和规范化水平,2019年10月国家卫生健康委员会发布了《综合医院风湿免疫科建设与管理指南(试行)》和《综合医院风湿免疫科基本标准指引(试行)》,为我国风湿免疫病学科的发展提出了具体要求,指明了发展方向。“两个文件”的出台,必将极大地推动我国风湿免疫病事业的快速发展。六、未来展望可以预测,“两个文件”将会在未来的风湿免疫病专科建设与人才培养中发挥重要的指导作用,在三级诊疗、医联体和医共体内推进SLE的慢病防控、建立和完善符合我国人群的SLE患者管理模式、探索不同地域的最佳中国实践,最终实现全人群SLE的有效防控,推进健康中国建设。NCRC亦将充分发挥国家科技创新基地的优势,搭建SLE的综合研究生态体系,加强防治、研究和产业平台建设,调动社会各界力量的积极性和创造性,加快治疗SLE的新药研发,进一步完善“十家区域级中心、百家省级中心、千家地市级中心、万家社区级临床研究卫星单元”的四级协作网络,开展SLE的疾病防控策略及诊疗策略研究,促进临床科研成果的转化和应用研究,进一步助力我国包括SLE在内的风湿免疫病临床研究水平的快速提升,为改善我国的整体健康水平作出新贡献,可以讲,我国风湿免疫病学科迎来了快速发展的春天。利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突参考文献(略)

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科1836人已读

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科1836人已读 - 精选 掌握这9个痛风口诀,诊断治疗不再犹豫不绝

01// 痛风概念口诀 //现在生活水平好 痛风发病率增高嘌呤产物是尿酸 体内产多排泄少附着脚趾关节处 红肿热痛痛风了[解析]近年来,由于国内饮食日趋丰富,生活水准大幅提高,大量进食高嘌呤食物。体内尿酸产生过多,或因肾脏机能障碍,导致尿酸排泄受阻,因而使过多的尿酸盐沉积在血液和组织中,就会附着于人体远端的脚趾、手指关节处,造成关节红肿热痛发炎引发痛风。02// 痛风诊断标准 //诊断痛风并不难 关节液中结晶见显微镜下痛风石 六条表现可诊断一是急性关节炎 一天高峰便出现三是单关节发炎 关节发红眼可辩跖趾关节疼又肿 单侧发作累及俺跗骨关节也有变 可疑痛风石可见第九高尿酸血症 关节肿胀不对称骨皮质下多囊肿 但是没有骨糜烂关节炎症发作间 生物培养阴一片[解析]确诊痛风的“金标准”(1)关节液中有特异的尿酸盐结晶体。(2)有痛风石,用化学方法或偏振光显微镜观察证实含有尿酸盐结晶。(3)具备下列临床、实验室和X线征象等12条中的6条者。 ①1次以上的急性关节炎发作。 ②炎症表现在1天内达到高峰。 ③单关节炎发作。 ④观察到关节发红。 ⑤第一跖趾关节疼痛或肿胀。 ⑥单侧发作累及第一跖趾关节。 ⑦单侧发作累及跗骨关节。 ⑧可疑的痛风石。 ⑨高尿酸血症。 ⑩关节内非对称性肿胀(X线照片)。 ⑪骨皮质下囊肿不伴有骨质糜烂(X线照片)。 ⑫关节炎症发作期间,关节液微生物培养阴性03// 急性期处理口诀//痛风急性发作期 减少活动多休息抬高患肢可冷敷 泡脚按摩却不宜药物治疗要趁早 三类药物可记牢秋水仙碱和激素 非甾体类消炎药单用激素消炎药 二者疗效一样好如果患者有禁忌 单独服用秋水药此期尿酸要稳定 切记不用降酸[解析]在痛风急性发作期,应嘱咐患者尽量减少活动,卧床休息,抬高患肢,采取局部冰敷(或硫酸镁湿敷),这样可以降低温度,缓解红肿和疼痛。此外,外用扶他林乳胶剂也有助于减轻局部疼痛。切记,不可在此时进行按摩和热敷,热敷会扩张血管,加重局部肿胀及疼痛。推荐尽早(24小时之内进行对症治疗)。可供选择的药物有三大类:非甾体类消炎药、秋水仙碱和糖皮质激素。对非甾体类消炎药有禁忌的患者建议单独使用低剂量秋水仙碱,短期单用糖皮质激素其疗效和安全性与非甾体类消炎药类似。在痛风的急性发作期,应尽量维持患者血尿酸浓度的相对稳定,不主张在关节炎急性发作时加用降尿酸药物。04// 急性期后的降尿酸治疗 //一年两次痛风犯 慢性痛风关节炎还有结石来相伴 治疗需要降尿酸促酸排泄丙磺舒 苯溴马隆疗效验抑制尿酸少生产 别嘌呤醇不一般定期检测肝肾功 小量秋碱防再犯[解析]如果急性痛风性关节炎一年发作两次以上,并伴有慢性痛风性关节炎或者确诊痛风石存在时,就需要进行降尿酸治疗了。抑制尿酸生成的药物,建议使用别嘌醇或非布司他;促进尿酸排泄的药物,建议使用苯溴马隆和丙磺舒。治疗过程中监测肝肾功水平。由于服用降尿酸药物会导致血尿酸的增高,需要在治疗开始阶段服用小剂量秋水仙素防治急性痛风发作05// 谨忌升尿酸药物//缓解关节非甾体 高尿酸者却不宜降压降糖胰岛素 抗癌抗菌免疫剂还有各种利尿剂 烟酸维C和维B1[解析]对高尿酸血症和痛风者应避免使用以下药物(1)非甾体抗炎药:阿司匹林、贝诺酯可引起尿酸升髙。(2)利尿剂:(3)抗高血压药:利血平、二氮嗪、替米沙坦、氯沙坦。(4)抗糖尿病药:胰岛素。(5)免疫抑制剂:环孢素、巯嘌呤、麦考酚吗乙酯、他克莫司、西罗莫司、巴利昔单抗(剂量相关效应)。(6)抗菌药物:青霉素、洛美沙星、莫西沙星;抗结核药吡嗪酰胺、乙胺丁醇等减少尿酸排泄而引起高尿酸血症。(7)维生素:烟酸、维生素C、维生素B1。(8)抗肿瘤药:环磷酰胺、异环磷酰胺、白消安、塞替派、阿糖胞苷、硫鸟嘌呤、巯嘌呤、羟基脲、长春碱、长春新碱、门冬酰胺酶、替尼泊苷、顺铂、卡铂、洛铂、奥沙利铂等均可引起高尿酸血症,治疗时宜同时给予别嘌醇并碱化尿液。06// 急性发作用药禁忌 //别嘌呤醇抑尿酸 长用痛风结石散但要注意急性期 不能镇痛和消炎痛石溶解成结晶 诱发痛风关节炎上述情况要避免 尽早服用秋水碱急性平稳两周后 再用别嘌醇不晚阿司匹林可镇痛 升高血尿酸水平尿酸升高肾储留 这些禁忌要记清[解析]别嘌醇长期应用可使已形成的痛风石逐渐缩小和溶解。但是在急性期无抗炎镇痛作用。为避免上述情况,则尽早服用秋水仙碱,别嘌醇通常在痛风发作平稳后2周开始应用,但对在缓解期已应用的患者在急性发作时可继续应用阿司匹林、贝诺酯等虽可缓解轻、中度关节痛,但可使血尿酸排泄减少,使尿酸在体内潴留,引起血尿酸水平升高。07// 饮食歌诀 //禁食内脏和肉汤 烧烤油炸和高糖不吃菌类少吃豆 虾蟹龟鳖也别尝多食碱性少食酸 奶蛋精肉可适量新鲜果蔬可多吃 禁啤限白红适当[解析]合理调整饮食结构,既能满足到身体的营养需要,兼顾享受饮食乐趣,又能控制血尿酸达标,还能尽量减少维持药量。(1)禁食动物内脏、肥肉、肉汁、浓汤,高糖食物(如果汁饮料、水果罐头)。(2)禁食烧烤、油炸食物(如:烤肉、炸鸡)、炖肉、卤肉。(3)避免吃硬壳类海鲜(如:虾、蟹),深海鱼可适量食用。(4)尽量少吃或不吃菌类、少吃豆制品。(5)多进食碱性食物,少进食酸性食品(6)牛奶、鸡蛋、精肉等是优质蛋白,要适量补充,可以适当吃肉(每天可进食100-200克精肉、瘦肉)。(7)多吃新鲜水果蔬菜。(8)提倡戒烟,禁啤酒、限白酒、可适量喝红酒。08// 运动方法口诀 //有氧运动要适中 慢跑游泳加骑行若要心率刚刚好 一百七十减年龄首次运动一刻钟 两周以后再递增每周五个三十分 一直保持量力行[解析]坚持适量运动,痛风患者比较适宜有氧运动,如快走、慢跑、游泳等。(1)运动量要适中,有氧运动最大适宜心率为:170-年龄(2)运动要循序渐进,首次运动时间15分钟;保持2周增加到30分钟;再过2周增加到45-60分钟,可一直保持。因故暂停运动要重新计算运动时间。(3)每周运动5次或以上。09// 减肥和饮水 //管住嘴,迈开腿 控制体重多饮水吃饭常常八分饱 饥饿减肥效不好食盐不能超六克 饮水三千毫升好[解析]控制住体重,不能用饥饿疗法减肥。按照痛风饮食,长期坚持吃8分饱,就能实现逐渐减肥的目的。每天摄入钠盐不超过6克宜。每日饮水量2000-3000毫升最好。转好医师 风湿新前沿 2022-06-0820:00 发表于上海

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科1065人已读 - 精选 解读《2020年ACR痛风管理指南》

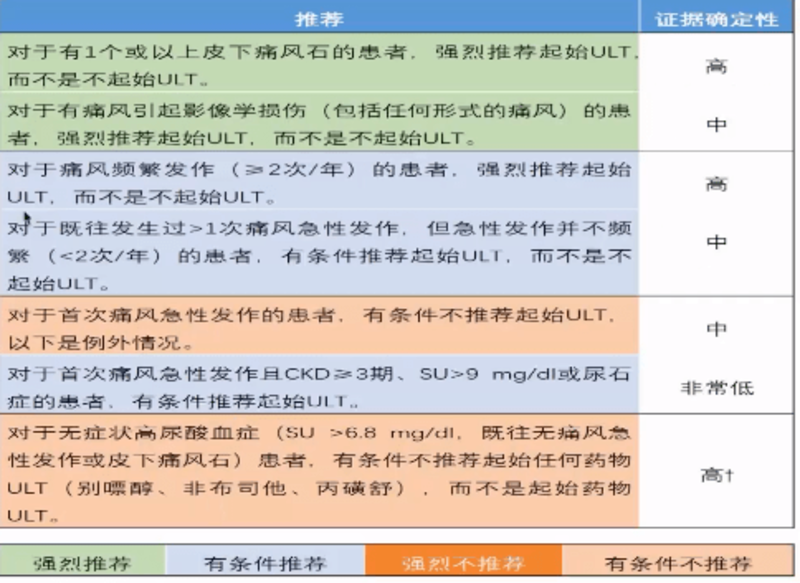

《2020年美国风湿病学会(ACR)痛风治疗指南》有以下5个核心观点:一、强调达标治疗;强调在急性发作期充分抗炎的同时尽快给予降尿酸药物治疗(这点与国内观念不太一致,国内通常先充分抗炎,消炎后再进行ULT);强调在应用ULT的同时给予预防性抗炎治疗;不再强调碱化尿液(有争议);强调长期用药控制。表1药物ULT指征表2痛风患者起始ULT的选择推荐关于表2中第7条推荐,即“强烈推荐患者持续预防3~6个月”,这点国内临床医生并不是特别认同。国内一般认为,如果患者不再急性发作,不必进行如此长时间的预防性抗炎治疗。而第8条争议更大,国内认为不必提前开始ULT,应待缓解后再起始ULT。这一点也值得讨论。表3中最后一条对ULT持续时间的推荐也是一个争议点,国内并不认可无限期进行ULT。表3ULT起始时机及持续时间表4中第3条推荐别嘌醇过敏患者采用脱敏治疗,与国内推荐有别。我国临床上常见做法是换用非布司他等其他药物治疗,脱敏治疗属于不得已的选择。此外,针对最后一条“对于接受促尿酸排泄药物治疗患者,有条件不推荐碱化尿液”,国内认为对于这类患者碱化尿液是有必要的。表4对接受ULT药物治疗患者的推荐表5何时考虑更改ULT策略表6痛风急性发作管理表7生活方式因素管理表8伴随用药管理来自Lancet的声音2021年3月,《柳叶刀》(TheLancet)杂志发表了一篇题为《痛风》的文章,对于痛风治疗与用药给出了与ACR指南略有差异的推荐。关于何时开启ULT:痛风性关节炎发作2次;或痛风性关节炎发作1次且同时合并以下任何项:年龄<40岁、血尿酸>480μmol/L、有痛风石、尿酸性肾结石或肾功能损害[估算肾小球滤过率(eGFR)<90ml/min]、高血压、糖耐量异常或糖尿病、血脂紊乱、肥胖、冠心病、卒中、心功能不全,则立即开始药物ULT。急性发作期用药:急性期治疗原则是快速控制关节炎的症状和疼痛。急性期应卧床休息,抬高患肢,最好在发作24h内开始应用控制急性炎症的药物。一线治疗药物有秋水仙碱和NSAIDs。国外也有应用白细胞介素-1(IL-1)受体拮抗剂作为二线痛风急性发作期的治疗用药。促进尿酸排泄用药:如苯溴马隆,抑制尿酸盐在肾小管的主动再吸收,增加尿酸排泄,用药期间需大量饮水、碱化尿液,避免泌尿系统结石形成;溃疡或肾功能不全者慎用,24h尿尿酸>3.54mmol/L或泌尿系统结石者禁用。关于碱化尿液:最佳晨尿pH值为6.2~6.9;当晨尿pH<6.0,尤其是服用促尿酸排泄药物时碱化尿液;碳酸氢钠适用于慢性肾功能不全合并代谢性中毒者,而枸橼酸盐制剂适用于尿酸性肾结石者。尿酸氧化酶:该类药物促进尿酸氧化为更易排泄的尿囊素,降低血尿酸水平,如拉布立酶适用于放化疗致高尿酸血症者,普瑞凯希适用于难治性痛风,而培戈洛酶适用于伴痛风石的患者等。生物制剂:如IL-1拮抗剂、阿纳白滞素、卡纳单抗、利纳西普,适用于难治性痛风者。尿酸降到何时才能安心:因尿酸波动可导致痛风急性发作,大多数痛风指南均不建议在痛风急性发作期开始时使用降尿酸药物,须在抗炎、镇痛治疗2周后再酌情使用。痛风患者ULT目标为血尿酸<360μmol/L,并长期维持;若患者已出现痛风石、慢性痛风性关节炎或痛风性关节炎频繁发作,ULT目标为血尿酸<300μmol/L,直至痛风石完全溶解且关节炎频繁发作症状改善,可将治疗目标改为血尿酸<420μmol/L,并长期维持。但血尿酸不是越低越好,通常不应低于180μmol/L。张学武教授还比较了近年来临床上的两种常用药物:非布司他与别嘌醇。非布司他同时抑制氧化型和还原型的黄嘌呤氧化酶(XO),高效抑制,强力降尿酸,小剂量即可发挥较高活性,相对安全。对轻中度肾功能不全者,无需调整剂量,且耐受性良好。对于不适合别嘌醇治疗的患者疗效确切,安全、耐受性良好。两种药物的作用机制也不太一样(图1)。图1别嘌醇与非布司他作用机制示意从排泄路径来看,别嘌醇在肝脏代谢后成为活性产物——羟基嘌呤,只通过肾脏排泄,是单途径排泄。所以肾功能不全患者需要调整剂量。而非布司他是在肝脏代谢后成为非活性产物,通过胆汁和肾脏排泄,包括粪便和尿,属于多途径排泄。所以对轻中度肝肾功能不全的患者,常规剂量可以降低目标值。这成为非布司他相较于别嘌醇的一大优势。然而,2018年发表于《 新英格兰杂志》的CARES研究发现,非布司他在心血管不良事件发生率方面不劣于别嘌醇,心血管死亡率及全因死亡率还高于别嘌醇。研究发表后在学术界引发轩然大波,大家纷纷对非布司他的安全性产生质疑。但后续讨论认为,CARES研究中失访率较高,56.6%的患者中断治疗,且有45%的患者失访。如此高的失访率会使研究结果出现偏倚。EULAR最新观点怎么说?2021年欧洲抗风湿病联盟(EULAR)的最新观点也为非布司他的安全性正名。EULAR认为,关于非布司他在CARES研究中的安全性,研究结果显示,对于合并心血管疾病的痛风患者,非布司他组心血管事件总发生率与别嘌醇组相当(RR=1.03,95%CL:0.87-1.23,P=0.66),但全因死亡风险(RR=1.22,95%CI:1.01-1.47,P-0.04)和心血管死亡风险(RR=1.34,95%CI:1.03-1.73,P=0.03)显著高于别嘌醇组。源于欧洲药品管理局(EMA)对于非布司他安全性再评估的建议,一项前瞻性、随机、开放标签的双盲试验(FAST)在欧洲多国展开。其结果显示,在次要终点上,FAST研究中心血管死亡和全因死亡风险并未增加。CARES研究和FAST研究的主要不同点在于:FAST研究根据心血管风险对患者进行随机分组,药物剂量更高,因此可以更好地测试安全性事件;FAST研究中退出率和失访率较CARES研究非常低(6%vs45%);CARES研究纳入的患者痛风更严重,高尿酸水平对心血管事件也有严重影响。EULAR最新观点还指出,痛风治疗目标是一个不断发展的概念,治疗目标在于溶解尿酸盐沉积晶体,预防目标则是避免尿酸盐沉积再次出现。强化治疗目标指的是快速溶解大量沉积物。血尿酸水平维持在<6mg/dl(治疗目标)将确保单钠尿酸盐(MSU)的长期溶解,并避免新的晶体形成。但是,一旦MSU晶体完全从组织中消失,应考虑将长期血尿酸的目标水平保持在<6mg/dl,还是将目标定为刚好低于阈值,以避免新的MSU晶体形成(预防目标)?对这个问题目前还存在争议,需要更大规模的多中心研究来探索和证实。

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科1233人已读

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科1233人已读 - 精选 骨关节炎你要知道的基本常识

生活中出现以下表现,要警惕!1、上下楼梯时会出现“软腿”2、阴雨天、过度劳动时,关节出现疼痛3、早上起床时,出现短暂的关节僵硬,活动不便4、关节屈伸时,发出低沉的“咔嚓咔嚓”的摩擦声.......如果在日常生活中出现以上的情形,大家就需要警惕骨关节炎的可能性,要及时就医,不可延误,早诊断,早治疗。接下来让我们一起来了解一下骨关节炎的日常吧!什么是骨关节炎?骨关节炎(osteoarthritis,OA)是一种严重影响患者生活质量的关节退行性疾病,预计到2020年将成为第四大致残性疾病,给患者、家庭和社会造成巨大的经济负担。本病高发于中老年人,60岁以上人群患病率高达50%,75岁以上膝痛人群中的OA患病率超过80%,女性高于男性。随着老龄化社会的到来,我国骨关节炎的患者总数已超过1.5亿,骨关节炎严重危害人类的身心健康。日常生活中常见表现有哪些?骨关节炎的病因尚不明确,其发生与年龄、肥胖、炎症、创伤及遗传因素等有关。病理特点为关节软骨变性破坏、软骨下骨硬化或囊性变、关节边缘骨质增生、滑膜病变、关节囊挛缩、韧带松弛或挛缩、肌肉萎缩无力等。日常生活中较为常见的症状表现有以下几点:1关节疼痛及压痛:关节疼痛及压痛是OA最为常见的临床表现,发生率为36.8%~60.7%;疼痛在各个关节均可出现,初期为轻度或中度间断性隐痛,休息后好转,活动后加重;疼痛常与天气变化有关,寒冷、潮湿环境均可加重疼痛。OA晚期可以出现持续性疼痛或夜间痛。关节局部可有压痛,在伴有关节肿胀时尤其明显2关节僵硬:骨关节炎患者长时间不活动,关节会像上了锁一样动弹不动,早上起床时表现更为明显,因此称为晨僵。晨僵是膝骨关节炎早期常见的症状,一般持续几分钟,很少超过半小时,活动后可以缓解。骨关节炎晨僵时间一般较为短暂,这一点可与类风湿关节炎相鉴别。3关节肿胀:磨损脱落的软骨碎屑夹在关节中间,可引发轻度的炎性反应。以膝骨关节炎为例,关节周围的滑囊炎、腱鞘炎也很常见,都可能导致关节肿胀;如果有滑膜炎发生,则可引发膝关节积液、肿胀,但关节渗出液量一般不会很大。4关节摩擦音(感):患者的软骨磨损脱落后,软骨下骨端失去软骨的保护,在膝关节屈伸过程中,粗糙的骨面之间直接摩擦,就会发出低沉的“咔嚓咔嚓”声,这就是关节摩擦音。常见于膝关节OA。5肌肉萎缩:常见于膝关节OA。关节疼痛和活动能力下降可以导致受累关节周围肌肉萎缩,关节无力。在日常生活中,如果出现以上症状,要及时到医院进行相关的诊断,明确病因并积极治疗。切记不可仅凭某些症状自我判断、自行用药,骨关节炎易与类风湿关节炎、疼痛等其他关节疾病相混淆,需专科医生结合症状与检查结果确诊后再个性化用药。那些人群更需要警惕骨关节炎?关于骨关节炎易患人群,我们首先想到的就是中老年人群,尤其是中老年女性。随着关节软骨的退变,中老年人易患骨关节炎,而绝经期女性体内激素水平的改变,让她们更容易患病。但是除去患者的年龄和性别,骨关节炎的发生还受多种原因影响,因此无论哪个年龄,都要警惕骨关节炎,常见的高危人群有以下几类:高危人群①:肥胖超重的人群体重超标会给全身多关节加重负担,其中以膝关节为最。膝关节结构复杂,在人体从事攀登、跳跃、蹲起等动作时,髌骨软骨承受的压力高达体重的5~8倍。体重增加一分,软骨磨损就加剧几分,久而久之,就更容易患膝骨关节炎。高危人群②:不常运动的人群疏于运动的人容易患骨关节炎。膝关节软骨的营养主要来源于关节滑液,其营养代谢是在关节挤压的过程中完成的,而对于长期不活动的人来讲,关节软骨就容易缺乏营养供给,容易老化。其次,缺乏运动还会导致关节功能退化,以及关节周围肌肉萎缩,容易关节不稳定,进而引起软骨退化加剧。例如,方向盘把持者、上班久坐者等。高危人群③:关节劳损或创伤的人群创伤和劳损是患骨关节炎的重要原因。包括长期从事负重、蹲位工作的人,长期从事体育锻炼的人等。这些人群,一方面膝关节长期承受过大压力,导致软骨磨损加剧,另一方面支撑关节的肌肉、韧带易受伤,容易造成关节不稳定,这两个原因都可导致骨关节炎发生。高危人群④:“时尚爱美”的人群在骨关节炎的危险因素中,关节受凉容易被忽视。在寒冷的冬季,有些人仍然露脚踝,有些女性仍然穿短裤、短裙,都容易导致关节受凉。此外,穿高跟鞋也容易让膝关节磨损加剧,女性朋友要少穿高跟鞋,鞋跟也最好不超过6厘米。高危人群⑤:特殊职业人群例如矿工,纺织工,芭蕾舞演员,棒球运动员,拳击运动员,足球运动员、竞技运动员等,这些特殊职业人群的不同关节部位会出现炎症,对身体健康造成影响高危人群⑥:外伤愈合不好的人群出现骨折没有复位好,出现关节对合不整齐,就会引发关节炎,对软骨以及骨质造成破坏会引起病理改变而导致关节炎出现。平时上楼梯不小心踏空或者走路不小心踩空,对关节软骨造成损害,也很容易导致关节炎出现,当关节受到损害后一定要加以重视,使用正确的方式好好处理。高危人群⑦:中老年人群随着年龄不断增长,软骨营养变得越来越少,供应关节的血液也会越来越少,再加上负重改变,所以就会出现关节炎,出现骨性关节炎的发病率也会随着年龄不断增长而有所提升。要如何做好日常防护?无论是老人还是年轻人要选择正确的生活方式,培养良好的生活习惯,是预防骨关节炎最好的办法。平衡膳食,适度运动,保暖防寒,注意关节的保护,减少患关节炎的风险,对于已经出现关节炎的病人,需要长期控制治疗,减缓关节的老化,改善症状,提高生活质量,根据不同时期选择个性化的治疗方案。因此,在日常生活中,要注意以下几方面,以此对骨关节炎进行预防和护理:日常防护篇①要避免剧烈、长时间的运动,往往有些老年人是在剧烈运动或长时间行走后使得膝关节炎的症状加重,以致长期得不到缓解。②减轻体重,可减轻膝关节的负荷,避免病情加重。③功能锻炼,膝关节功能锻炼的原则是以主动不负重的活动为主,例如直腿抬高锻炼,从而增强肌肉力量,保持关节的稳定性。④减少跑跳、上下楼梯及爬山等运动,改为游泳或骑自行车等运动。⑤使用硬质护膝,保护膝关节的稳定性。⑥下肢关节有病变时,可用拐杖或手杖,以减轻关节负担。⑦发作期应遵医嘱服用消炎镇痛药,尽量饭后服用。关节局部可用湿热敷。⑧病变的关节应用护套保护。⑨注意天气变化,避免潮湿受冷,及时更换合适的衣物。⑩生活要规律,饮食要适度日常饮食篇推荐饮食①营养丰富:饮食应富含营养,尤其要补充身体对蛋白质的需要,可适量进食鱼、虾、肉、蛋等。饮食宜清淡。每天饮用牛奶或豆浆250毫升以上。②补充钙:宜多吃含钙丰富的绿叶蔬菜及新鲜水果,如豆制品、荠菜、雪里蕻、油菜、生菜、芹菜、胡萝卜、青菜、南瓜、水芹、甜菜,适当吃些柠檬、柑橘、梅子、苹果等水果以及小鱼、虾皮、海带等。③多喝水:每天应喝l500毫升(6~8杯)水。④多食含硫的食物,如芦笋、鸡蛋、大蒜、洋葱。因为骨骼、软骨和结缔组织的修补与重建都要以硫为原料,同时硫也有助于钙的吸收。⑤多食含组氨酸的食物,如稻米、小麦和黑麦。组氨酸有利于清除机体过剩的金属。多食用富含胡萝卜素,黄酮类,维生素C和E以及含硫化合物的食物。也⑥保证每天都吃一些富含维生素的食物,如亚麻籽、稻米麸、燕麦麸等。禁忌饮食①忌食高脂肪食物(如牛肉、猪肥肉等)以及过于酸、碱、咸的食物和人工合成的食物、腌渍类食物、油煎油炸食物。食盐每天限6克为佳。②忌食或少食甜味食品,如甜饼、甜点心、糖果、冰激凌、巧克力等。③忌食或少食胡椒、棘椒,并忌食或少食西红柿、菠菜、苋菜、茭白、茄子、土豆等,④忌饮酒类和碳酸性饮料,少饮浓茶及咖啡,⑤忌食贝壳类、干果、有味精添加剂和防腐剂的食品。⑥忌服铁或含铁的复合维生素。因为铁与疼痛、肿胀和关节损伤有关。日常锻炼篇首先在急性期是一定要制动休息的,这个时候是不要锻炼,经过一段时间的治疗,症状有所缓解以后,可以进行一定程度的锻炼,可以延缓和减慢骨性关节炎的发展进程。推荐锻炼锻炼的方式包括:游泳、散步、骑脚踏车、仰卧直腿抬高或抗阻力训练及非负重位关节的屈伸活动。1、热身运动:练习前的身体准备目的:逐渐增加心率,伸展或使肌肉柔软,准备适应运动训练计划。持续时间:5〜10分钟。方法:首先伸展大的肌群,然后用舒适的速度开始步行,逐渐增加速度,增加心率、体温和肌肉的血流。2、有氧训练目的:增加心率,深呼吸和肌肉耐力。方法:均匀的速度,一致的步幅,自然而轻松的正确步态。持续时间:20〜30分钟,如果要减轻体重,可以增加速度,增加训练时间到45〜60分钟,也可以延长时间而减少训练强度。如果喜欢低强度练习,可增加练习持续时间20〜30分钟。3、整理运动:增加机体适应性。目的:让心率和肌肉恢复到正常,防止血液聚集在腿部,使肌肉伸展,改善和维持肌肉的适应性,有助于防止不适。注意事项1.上下楼梯需缓慢在实际生活中,有些活动无法避免,如上下楼梯和下蹲等。上下楼梯时,可以采取缓行慢步的方法,一级一级地上下,同时拉住扶手。2.步行也可以每天在平路上坚持走半个小时左右,还要边走边活动肘、腕以及手的各个小关节。这样做有助于预防关节和韧带的僵硬老化。3.减少下蹲下蹲时也应扶物借力,这样可减少膝关节及骸骨受力,减缓疼痛症状。4.打太极拳时不要蹲马步打太极拳时,患膝关节骨关节炎的人不宜蹲马步。5.自行车代步可采取骑自行车代步,因为骑车时身体重量的大部分压在坐垫上,膝关节受力相对较少,同时骑车可以保持关节的活动度,关节周围肌肉的力量得以增强。本文部分图片、内容参考网络杭州风湿编辑:姜兆雨审核:应振华

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科481人已读

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科481人已读 - 精选 类风湿关节炎看过来:这些因素你占几条?

类风湿关节炎(RA)是一种以关节滑膜炎为特征,以慢性多发性关节炎为主要临床表现的一种全身性自身免疫性疾病。各个种族均有发病,世界平均患病率为1%。多数西方国家类风湿关节炎患病率为0.5%~1%。最低为亚洲的一些国家,如日本、中国。发生该病以20~50岁青壮年居多,且存在明显的性别差异,女性发病率为男性的2~3倍,而女性则随年龄的增加而发病增多,发病高峰为45岁之前。类风湿关节炎的病因至今仍未阐明。Spector等发现同卵双生子发生类风湿关节炎的一致率为20%,这意味着近80%的类风湿关节炎病因是环境或其他非遗传的个人因素引起的。一、生活习惯及环境1.吸烟与饮酒。吸烟和饮酒是一种行为危险因素。Voigt等以人群为基础的病例对照研究发现,女性每年吸烟20盒或更多,其比值比(OR)为1.5(1.0~2.0)。饮酒与类风湿关节炎关系的研究报道不多。2.饮食因素。Shapiro等进行的人群为基础的病例对照研究,包括324名新发病例和1,245名对照。发现食用烤鱼或煮鱼与类风湿关节炎的危险降低有关,但与其他类型的鱼无关。这可能是鱼中丰富的n-3脂肪酸有助于防止类风湿关节炎的发生。3.环境气候。中国学者通过病例对照研究还发现类风湿关节炎的发生与居住和工作环境的潮湿寒冷有关,其OR分别为3.87和28.26。认为寒冷和潮湿作为一种全身刺激因子,作用于具有某些遗传特征者的免疫系统,使其发生改变,从而促使类风湿关节炎发病。另外,寒冷和潮湿作为不良的环境因素,可能诱发或加剧某些致病因子的作用,从而通过自身免疫机制发生类风湿关节炎。国外尚无这类的报道。因此寒冷和潮湿与类风湿关节炎的关系尚需进一步研究。4.社会经济状况。类风湿关节炎在低社会经济状况者中,尤其是未受中学教育的人中更为多见,英国、美国、西班牙、荷兰、比利时、挪威、瑞典、芬兰、俄罗斯、日本、澳大利亚、新西兰的情况皆相似。Bankhead等的前瞻性研究发现,发病率并无随社会等级的降低而增加的趋势。作者认为,尽管有一些研究表明社会经济状况差与类风湿关节炎的不良后果有关,这可能是与健康行为或共患疾病的不同有关,而不是社会经济状况对疾病的直接影响。二、感染因素Darwish等的研究发现类风湿关节炎患者扁桃体炎史是对照的2.2倍。有学者认为某些儿童期感染与类风湿关节炎有关系。有报道认为感染因子可直接引起类风湿关节炎,而不需自身免疫作用的多种途径,因为感染因子可能是原发决定因子和最易校正或清除的。但Symmons等以病例对照方法进行的流行病学研究发现病例与对照的儿童期感染史并无差异。1. 细菌。类风湿关节炎与分枝杆菌感染有关,最初发现类风湿关节炎患者血清中存在分枝杆菌的IgG和IgA抗体,且针对分枝杆菌Hsp60的IgG、IgA抗体明显高于正常人。动物实验也发现Hsp60的高表达。Liu等对31例类风湿关节炎患者进行4种不同葡萄球菌内毒素(SEs)的原发淋巴细胞增殖检测,发现类风湿关节炎患者对4种SEs的增殖反应低于正常对照,认为这只反映类风湿关节炎患者普遍的免疫调节状况,而不表明SEs与类风湿关节炎病程有关系。在某些近交系小鼠,用细菌细胞壁片段,如链球菌和其他细菌的肽糖可诱导出与类风湿关节炎相似的疾病。这不仅支持细菌在类风湿关节炎中有重要作用,也表明当前感染与自身免疫病的概念是广泛的和相互重叠的。2.病毒。类风湿关节炎患者抗EB病毒壳抗原(EBVCA)的抗体阳性率、滴度均高于正常人,EBVCA的某些多糖成分与DR4的第三多形区的结构有相似之处。类风湿关节炎患者血清中抗EB病毒核抗原(EBNA)、EBVCA、早期抗原(EA)的抗体滴度明显高于正常人,从类风湿关节炎患者关节滑膜脱落细胞中扩增出EBVBamHK240bpDNA片段。这些资料在一定程度上支持EB病毒感染的证据。Mousavi等的检测发现6%类风湿关节炎患者滑膜中测到巨细胞病毒(CMV)和EB病毒DNA,认为这些病毒与少数类风湿关节炎患者的疾病发生有关。三、个体因素1.肥胖。Symmmons等以人群为基础的病例对照研究发现,肥胖(BMI≥30)增加类风湿关节炎发生风险(OR3.74,1.14~12.2),而体重超重者(BMI25~29)并无增加的危险。认为这可能与肥胖者雌激素代谢有关。Voigt等发现,BMI高者比BMI低者的危险性要高,认为可能是肥胖者内源性雌激素增加,尤其是在绝经后的女性中。但其他学者的队列研究并未发现肥胖与类风湿关节炎发病间有显著相关。2.社会心理因素。有研究发现与对照相比,较多的类风湿关节炎患者生活在高冲突(OR5)、低聚集(OR2)和表达少(OR2.5)的家庭中。但有学者未发现父母早亡及精神负担等社会心理因素与类风湿关节炎发病有关,认为类风湿关节炎引起的痛苦与运动障碍使患者改变原有的性格特征,即社会心理因素是类风湿关节炎的结果而不是其原因。Conway等也未发现类风湿关节炎患者在发病前一年内有过多的生活事件。3.外伤、手术及输血史。Arwish等发现外伤史也是一个强烈的风险因素(OR4),中国学者也有类似发现,认为外伤使机体免疫功能发生改变,从而对某些致病因素的易感性增强,或加剧原有的免疫功能的紊乱。外伤可能还有直接致病作用,通过关节损伤,产生变性抗原,从而促发自身免疫反应,或通过外伤将有害因素直接引入关节而致病。四、女性相关因素1.初潮、妊娠、产次及泌乳。第一次妊娠越早,类风湿关节炎危险越低,不良妊娠(即妊娠少于25周)并不改变类风湿关节炎危险。妊娠的保护作用与使用口服避孕药、HLA-DR4阳性、类风湿关节炎家族史无关。Spector等以人群为基础的研究发现,妊娠、口服避孕药对类风湿关节炎有保护作用。DaSilva等认为妊娠缓解类风湿关节炎病程,可能是改变类风湿关节炎在以后生命中发展的易患因素。这些因素包括雌激素增加,妊娠相关糖蛋白增加,无半乳糖的IgG降低及父方HLA抗原对免疫系统的刺激。2.口服避孕药。已有口服避孕药(OCP)与类风湿关节炎关系的大量研究,但结果差异较大。多数病例对照研究显示OCP具有保护作用,而队列研究结果支持此结论者较少。以医院为基础的研究显示,与从不使用OCP者相比,曾经使用者和现在使用者具有保护作用,长期使用者也有保护作用。但以人群为基础的研究并不支持此结论,故作者认为OCP对类风湿关节炎的保护作用无确定性证据。

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科1668人已读 - 精选 类风湿关节炎的诊断要点

类风湿关节炎是一种病因不明的自身免疫性疾病。该病会侵犯关节软骨、韧带和肌腱等,造成关节软骨、骨和关节囊破坏,最终将导致关节畸形(最为常见的是腕关节强直、掌指关节的半脱位等),关节周围肌肉萎缩、痉挛而失去关节功能,致使患者生活不能自理。还可能出现关节周围或内脏的类内湿结节,并可有心、肺、眼、肾、周围神经等病变。类风湿关节炎的诊断主要依靠临床表现、自身抗体及X线表现。诊断要点有:1.晨僵:晨起时关节及其周围僵硬感至少持续1小时(病程6周或以上)。2.多区域关节炎:3个或3个以上区域(指间关节、掌指关节、腕、肘、膝、踝及跖趾关节等)出现关节炎,且同时有软组织肿胀、积液或疼痛。3.手关节炎:腕、掌指或近端指间关节炎中,至少有一个关节肿胀及疼痛(6周或以上)。4.对称性关节炎:两侧关节同时受累(双侧近端指间关节、掌指关节及跖趾关节受累时,不一定对称),病程6周或以上。5.类风湿结节:医生能观察到在骨突部位,伸肌表面或关节周围有皮下结节。6.类风湿因子阳性:任何检测方法证明血清类风湿因子含量异常(正常人群中的阳性率小于5%)。7.X线检查:早期关节炎X线表现为关节周围软组织肿胀,关节附近轻度骨质疏松中后期可表现为关节间隙狭窄,关节破坏、关节脱位或融合,并有骨质侵蚀或病变关节有明确的骨质脱钙。以上7条能满足4条并排除其他关节炎,即可诊断为类风湿关节炎。

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科1342人已读 - 精选 巧识类风湿七个征兆

据美国《读者文摘》报道,如果身体一些部位经常出现疼痛、僵硬等症状,要警惕可能是类风湿性关节炎的先兆。美国《读者文摘》日前刊登加拿大阿尔伯塔大学医学教授风湿病顾问沃尔特·马克西姆维奇的文章,提醒读者留意类风湿关节炎的七个征兆。 肩膀和肘部疼痛僵硬。肩膀最易受到类风湿关节炎的影响,症状常表现在夜间上臂疼痛,抬臂困难,胳膊僵硬,无法正常洗澡、穿衣,日常活动受限。肘部关节处还可能出现结节。 膝盖肿胀发炎。膝盖关节的发炎导致关节滑液的大幅增加,进而发生肿胀,久而久之可能导致膝外翻、膝内翻等骨骼变形问题。 眼干涩发炎。约四分之一的患者还会遭遇眼干涩的困扰,其他可能出现的眼部问题还有角膜炎、巩膜炎等,引起患部发红疼痛。 颈部和下巴疼痛。类风湿关节炎还会导致颈椎不适,以及连接上颌下部的颞下颌关节也会发生红肿、压痛的情况。 心肺循环系统问题。80%的患者会出现贫血导致的疲劳症状,因为血液中携带氧气的血红蛋白数量下降。类风湿关节炎还会引起肺部功能障碍,如纤维化肺泡炎,由于肺内肺泡壁受到影响导致。有时,心脏外膜也会受到炎症影响演变成心包炎;还可能出现雷诺氏病,即天气冷时,血管变窄,供血不足而引发手部刺痛和麻木。 手和腕部肿胀疼痛。类风湿关节炎会对手部产生严重影响,导致手关节疼痛、肿胀、僵硬,甚至发生畸形。腕部可能发生腕管综合征,即按压腕部神经会出现手部麻木、疼痛和无力等症状。 足部和踝骨异常。足部和脚踝也是经常受到影响的部位,尤其早期症状可能体现在足部,双脚可能变宽,出现疼痛,甚至走路困难

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科1332人已读 - 精选 痛风病人管住嘴:喝什么也很重要

对于痛风和高尿酸血症的预防和控制来说,吃什么重要,喝什么也重要。通常,医生会忠告痛风患者一定要多喝水,以便促进尿酸的排出。今天,我们就来讨论,除了白水之外,其他液体饮料是否适合痛风患者选择。 含酒精饮料 我们知道,高尿酸血症的人应当尽量不喝酒。不仅啤酒,白酒也不能喝。红酒亦在控制之列,并没有传说中「预防痛风」的作用。 再同时食用高嘌呤高脂肪食物,便成为诱发痛风急性发作的直接原因。 甜饮料 那么,在饭桌上不能喝酒,喝甜饮料行不行呢?答案是也不行。 甜饮料对痛风的促进作用,已经得到相当多的研究证据支持。有研究发现,甜饮料摄入最低的人和最高的人相比,痛风的危险会上升 100%。 甜饮料对痛风的促进作用,在多项研究当中都得到了确认。甜饮料中的主要成分之———果糖,受到了最多的关注,因为研究者发现它会促进内源性尿酸的生成。在那些清凉口感的甜饮料当中,特别是产气饮料当中,含有大量的「高果葡糖浆」,喝这些饮料就会喝进去大量的果糖。 市售果汁和自制果蔬汁 多项大型流行病学研究还证实,不仅碳酸饮料,甚至那些甜味的果汁,尽管确实是 100% 的果汁,在摄入量增加时,也会增加肥胖、糖尿病和痛风风险。 这可能不仅是因为水果中天然含有果糖,而且因为喝果汁很容易喝进去过多的糖分,而糖分摄入过量会促进肥胖和代谢紊乱,而这些状况本身就是促进痛风的因素。 然而,尽管很多水果中确实含有不少果糖,但研究者并没有发现吃水果会促进痛风危险。甚至还有一项研究发现,樱桃似乎有助于降低血尿酸水平。这恐怕是因为,水果含有膳食纤维,吃起来有饱腹感,吃得过量的风险相对较小;而果汁中几乎不含有不溶性的纤维,它仅仅是集中了水果中含有热量的部分。 一个苹果嚼起来有点麻烦,吃了一个就不太想吃第二个;而一杯果汁喝起来很轻松,喝了一杯没准还会再喝第二杯。然而,一杯果汁需要 2-3 个苹果才能榨出来。这样就能明白,喝果汁比吃水果更容易得到过多的糖分。 水果中的糖虽然让人担心,但有研究表明增加维生素 C 的摄入有利于降低血尿酸水平。同时,水果中的钾有利于尿酸的排泄,而其中的多酚类物质有利于降低炎症反应水平,这些都是对痛风患者有利的。还有随机化人体研究证明,三餐膳食之外,再补充 500 毫克的维生素 C,也有利于降低血尿酸水平。 不过,考虑到我国的饮食模式与西方并不一致,而水果中毕竟含有大量的糖,未必适合推荐所有痛风患者大量吃水果,但按健康人正常的食量,每天吃 250 克水果还是没问题的。 另外要说明的是,不加糖的鲜椰子水(不包括椰肉的部分),以及不加糖的淡柠檬水,都是非常适合痛风患者喝的饮料。它们含有钾和维生素 C,糖分和脂肪却非常少。 如果患者实在不爱吃蔬菜和水果,也可以采用自制果蔬汁的方法来增加蔬菜摄入量。但要注意的是,应当尽量减少甜味水果,而增加蔬菜的数量。 含有草酸的蔬菜应当先沸水焯烫过,去掉大部分草酸,再用来打成果蔬汁。如果能够带渣食用是最理想的,因为纤维对患者控制体重和延缓血糖上升也是有帮助的。 咖啡和茶 咖啡、茶与痛风的关系,一直都让人十分困惑。按理说,咖啡中含有咖啡因,茶中含有咖啡因和茶碱,它们都能参与嘌呤类物质的代谢。 然而,日本一项流行病学调查表明,饮茶习惯和痛风危险没有任何相关性。尽管喝茶不能预防痛风,但痛风患者喝茶也是无害的,喝咖啡却似乎和痛风之间可能存在负相关性。研究者发现,咖啡的好处很可能在于其中的大量钾元素,或者其他特殊成分的作用。 不过,考虑到我国居民饮用咖啡通常会加入糖和奶精,不利体重控制和血脂控制;同时咖啡有兴奋作用,并不提倡痛风患者大量饮用咖啡。如果想得到咖啡的好处,建议冲得稀一些,而且不要加入糖和咖啡伴侣。浓茶不建议饮用,但喝比较淡的茶是有益的,可以作为日常补水来源。 除了传统的茶之外,还有大麦茶、荞麦茶等,它们含热量极低,富含钾元素,在不加糖的情况下适合痛风患者饮用。 各种汤类 痛风患者还经常得到忠告,不要喝久煮的鱼汤肉汤。由于嘌呤是一种易溶于水的物质,浓汤中嘌呤含量相当高。汤中最好也不要添加鸡精,因为鸡精中添加的肌苷酸钠和鸟苷酸钠,会参与核酸代谢而转变为尿酸。 医生经常建议痛风和高尿酸患者食用肉类鱼类的时候先煮汤,把汤留给家人喝,自己来食用煮过弃汤的肉。这样做能明显降低嘌呤的摄入量,但也会损失大量的 B 族维生素和钾,同时肉的口感大打折扣,未必是一件十全十美的事情。与其把煮过的鱼肉看成安全食品,不如直接控制鱼肉海鲜的摄入量。 相比之下,各种谷物的粥汤都是不错的选择。比如稀的小米粥、燕麦粥、玉米碎粥,多加点水,盛出上面没有米粒的部分来当汤喝,既能补充水分,又能增加 B族维生素和钾,嘌呤含量也非常低,味道亦香柔怡人,是不错的补水选择。 苏打水 部分痛风患者认为苏打水特别适合痛风病人,因为其中所含的钠对尿酸排除有帮助。不过,钠盐是个双刃剑。它虽然有利于降低尿液的 pH 值,但过多的钠盐会增加肾脏的负担,并有升高血压的作用。 考虑到痛风患者常常伴有高血压、高血脂、冠心病和肾脏功能损害等问题,有并发症的人士并不适合无限制地饮用含钠的苏打水。如果要经常饮用苏打水,则建议日常饮食限制盐量,保证一天当中的总钠量不超标。 至于白开水、矿泉水等,则可以不限量地饮用。如果有肾结石情况,每天饮水量应达到 3000 毫升左右。考虑到痛风通常是在夜里发作的,特别建议在睡前喝水,以避免夜间血液浓缩,血尿酸含量上升而增加急性发作危险。

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科1544人已读 - 精选 痛风性肾病有哪些危害以及并发症

痛风性肾病与肾结石这两种情况常同时存在。痛风性肾病比肾结石更为常见。如果肾功能保持正常,痛风性肾病一般不易被发现与确诊。有一位叫Talbott的病理学家,解剖了191例生前患有痛风的尸体,发现188人有痛风性肾病。痛风病人肾结石的发生率为20~25%。有痛风性肾结石的患者,大多数都有不同程度的痛风性肾病,但痛风性肾病者不是都有痛风性肾结石存在。痛风性肾结石常有发作性血尿及肾绞痛等症状,容易引起医师及患者的注意,检查确诊的方法也较多。而痛风性肾病在保持正常肾功能的情况下无临床症状。早期发现只能借助于肾穿刺活检,故作出早期临床诊断比较困难。 痛风性肾病是由于尿酸沉积于肾,对肾组织造成炎症和破坏作用而引起的。尿酸主要沉积在肾小管和肾间质,引起肾小管上皮细胞萎缩、退化,并损害肾小管的功能。肾间质可出现水肿、炎症反应,久而久之可发生纤维化,临床上称为“间质性肾炎”。尿酸对肾小球的损害不如肾小管和肾间质,但也可引起肾小球毛细血管和小球基膜的炎症,有时可发现肾小球硬化,以致肾小球的滤过功能亦受到损害。痛风性肾病对肾的损害是一个十分缓慢的过程,患者的肾功能可长期维持正常。当病情不断发展,则可以出现水肿、少尿、蛋白尿、夜尿增多、高血压、贫血等,提示肾功能受到损害,最后可发展为肾衰竭,患者可因尿毒症而死亡。 (一)临床表现 痛风性肾病的进展极为缓慢,不少患者病程可长达数十年而无临床症状。一旦出现症状,可表现为以下九个方面:1.腰痛和水肿 早期患者可有轻度腰痛,为单侧或双侧。40%~45%的患者可出现轻度水肿。2.高血压 40%~45%患者有中度高血压,血压波动于20~24、12~16kPa(150~180、90~120mmHg),用一般降压药可以控制。3.轻度蛋白尿 约有85%的痛风患者在出现肾损害之前,往往有持续数年的间断或持续的轻度蛋白尿,尿蛋白不超过(++),很少有大量蛋白尿。4.尿pH呈酸性及血尿 痛风患者尿pH多呈持续酸性,促使结石形成。约54%的患者可出现肉眼血尿。5.肾盂肾炎症状 痛风患者常继发感染,有尿频、尿急、尿痛、菌尿及发热症状。6.肾最高渗透压及肾小球率过滤降低 由于痛风的损害及髓质为主,并早期出现,随着病情发展再延及肾小球。因此初期患者肾功能障碍100%病例有浓缩稀释功能下降,为痛风性肾病最早的特征。尿最高渗透压在700mmol/L以上者约为50.2%,内生肌酐清除率(Ccr)80ml/min一下者为14.2%,两者均随着病情加重而降低。7.年轻患者的并发症 痛风性肾病的并发症与发病年龄及病程有密切关系,随着病程的增长其并发症增加。年轻痛风患者的肾损害发生率高,多为家族性高尿酸血症或痛风,即使治疗,亦不能阻止肾损害的发展。研究表明其肾小管有严重损害,除了尿酸生成过多外,可能还与其他因素参与肾小管细胞代谢有关。8.肾衰竭 特别是年轻痛风性肾病者,在肾病5~10年后加重,晚期肾小球功能亦受损,出现肌酐清除率下降,尿素氮上升,患者呈尿毒症临床表现,约10%死于尿毒症。如早期诊断并给予适当的治疗,肾病变可以减轻或停止发展,这点有别于其他一些不可逆肾病。9.肾外病变 包括关节病变、痛风石形成和其他表现,如可伴有冠状动脉硬化性心脏病、脑血管意外及原发性高血压等,还可伴发糖尿病等。痛风性肾病如能得到适当治疗,可以逐渐恢复,这一点有别于其他原因引起的肾病。影响预后的主要原因是对该病认识不足。一方面常误诊,因治疗不当或过晚,而贻误治疗的时机,致使患者死于肾衰竭。另一方面,当痛风诊断明确后,由于关节炎为主要临床表现,忽略了对痛风性肾病的治疗。因此,在确诊痛风后既要有预防高尿酸肾病的意识,应予以,血尿酸水平维持在297~327mol/L或以下,并采取多喝水、碱化尿液等措施。 (二)鉴别诊断 痛风性肾病和慢性肾炎,是病因完全不同的两种肾病变,但它们在临床表现上又可由许多相似之处,例如两者都可出现水肿、高血压、贫血;尿液检查都可发现蛋白、红细胞及管型等;肾功能都有损害;甚至可以发展成为肾衰竭。如果痛风患者仅仅表现为痛风性肾病,而无痛风性关节炎的发作史,则往往会被误诊为慢性肾炎。 痛风性肾病与慢性肾病有如下区别:1.痛风性肾病主要见于40岁以上的中老年人,尤其是体形较胖者,而慢性肾炎则多见于青壮年,老年人很少见。痛风性肾病以男性居多,而慢性肾炎在性别上无明显差异。2.痛风性肾病经常有痛风性关节炎的发作史,可有皮下痛风结石。慢性肾炎则很少有急性关节炎的发作和皮下结节。3.痛风性肾病的患者容易发生肾结石,而且往往是多发或者双肾发生。而慢性肾炎发生肾结石的机会较低。4.痛风性肾病的患者可能有家族史。5.痛风性肾病患者,肾功能正常时,血尿酸升高,尿中尿酸排出量也可升高。而慢性肾炎患者肾功能正常时,血、尿中的尿酸量处于正常水平。6.慢性肾炎患者实验室检查可发现一些自身免疫异常指标,而痛风性肾病有关指标为正常。

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科5633人已读 - 精选 类风湿性关节炎八类用药

类风湿性关节炎是一种异质性疾病,所有人群均有可能会患上此病,它会引发口腔溃疡、关节脱位、库欣综合征等疾病,类风湿性关节炎的种类很多,表面上表现虽相似,但有不同类型,因而病情轻重、发展、预后、结局都可有所不同,尽管临床上区分这些类型还有困难,但从概念上说,是否所有类风湿性关节炎都一样治疗,就很值得商榷了。 据数据显示,研究人员对532例类风湿性关节炎患者追踪的结果表明,其中症状出现少于6个月者有46%病人症状消失,仅31%确诊。而症状出现少于2年者,有36%病人症状消失,仅42%追踪确诊。该研究表明,对类风湿性关节炎患者应作追踪。 类风湿性关节炎的治疗药物主要有以下八种。 一、非甾体类抗炎药 用于初发或轻症病例,其作用机理主要抑制环氧化酶使前腺素生成受抑制而起作用,以达到消炎止痛的效果。但不能阻止类风湿性关节炎病变的自然过程。本类药物因体内代谢途径不同,彼此间可发生相互作用,因此不主张联合应用,并应注意个体化。 水杨酸制剂:能抗风湿,抗炎,解热,止痛。剂量每日2~4克,如疗效不理想,可酌量增加剂量,有时每日需4~6克才能有效。一般在饭后服用或与制酸剂同用,亦可用肠溶片以减轻胃肠道刺激。 吲哚美辛:系一种吲哚醋酸衍生物,具有抗炎、解热和镇痛作用。患者如不能耐受阿司匹林可换用本药,常用剂量25毫克,每天2~3次,每日100毫克,以上时易产生副作用。副作用有恶心、呕吐、腹泻、胃溃疡、头痛、眩晕、精神抑郁等。 丙酸衍生物:是一类可以代替阿司匹林的药物,包括布洛芬(ibuprofen)、萘普生(naoproxen)和芬布芬(fenbufne)作用与阿司匹林相类似,疗效相仿,消化道副作用小。常用剂量:布洛芬每天1.2~2.4克,分3~4次服,萘普生每次250毫克,每日2次。副作用有恶心、呕吐、腹泻、消化性溃疡、胃肠道出血、头痛及中枢神经系统紊乱如易激怒等。 灭酸类药物:为邻氨基苯酸衍生物,其作用与阿司匹林相仿。抗类酸每次250毫克,每日3~4次。氯灭酸每次200~400毫克,每日3次。副作用有胃肠道反应,如恶心、呕吐、腹泻及食欲不振等。偶有皮疹、肾功能损害、头痛等。 二、金制剂(含金盐) 目前公认对类风湿性关节炎有肯定疗效。常用硫代苹果酸金钠。用法:第一周10毫克肌注,第二周25毫克。若无不良反应,以后每周50毫克。总量达300~700毫克时多数病人即开始见效,总量达600~1000毫克时病情可获稳定改善。维持量每月50毫克。因停药后有复发可能,国外有用维持用药多年,甚至终身者。金制剂用药愈早,效果愈着。金制剂的作用慢,3~6个月始见效,不宜与免疫抑制剂或细胞毒药物并用。若治疗过程中总量已达1000毫克,而病情无改善时,应停药。口服金制剂效果与注射剂相似。副作用有大便次数增多、皮疹、口腔炎等,停药后可恢复。 口服金制剂金诺芬(Auranofin)是一种磷化氢金的羟基化合物。剂量为6毫克每日一次,2~3月后开始见效。对早期病程短的患者疗效较好。副作用比注射剂轻,常见为腹泻,但为一过性,缓解显效率62.8%。 三、青霉胺 是一种含巯基的氨基酸药物,治疗慢性类风湿性关节炎有一定效果。它能选择性抑制某些免疫细胞使IgG及IgM减少。副作用有血小板减少、白细胞减少、蛋白尿、过敏性皮疹、食欲不振、视神经炎、肌无力、转氨酶增高等。用法第一个月每天口服250毫克,第二个月每次250毫克,每日2次。无明显效果第三个月每次250毫克,每日三次。每次总剂量达750毫克为最大剂量。多数在3个月内临床症状改善,症状改善后用小剂量维持,疗程约一年。 四、氯喹 有一定抗风湿作用,但显效甚慢,常6周至6个月才能达到最大疗效。可作为水杨酸制剂或递减皮质类固醇剂量时的辅助药物。每次口服250~500毫克,每日2次。疗程中常有较多胃肠道反应,如恶心、呕吐和食欲减退等。长期应用须注意视网膜的退行性变和视神经萎缩等。 五、左旋咪唑 可减轻疼痛,缩短关节僵硬的时间。剂量为第恢苊看?0毫克,每日1次,第二周每次50毫克,每日2次,第三周每次50毫克,每日3次。副作用有眩晕、恶心、过敏性皮疹、视力减退、嗜睡、粒细胞减少、血小板减少、肝功能损害、蛋白尿等。 六、免疫抑制剂 适用于其他药物无效的严重类风湿性关节炎患者,停药情况下或激素减量的患者常用的有硫唑嘌呤,每次50毫克,每日2~3次。环磷酰胺每次50毫克,每日2次。症状或实验室检查有所改善后,逐渐减量。维持量为原治疗量的1/2~2/3。连续用3~6个月。副作用有骨髓抑制、白细胞及血小板下降、肝脏毒性损害及消化道反应、脱发、闭经、出血性膀胱炎等。 甲氨喋呤有免疫抑制与抗炎症作用,可降血沉,改善骨侵蚀,每周5~15毫克肌注或口服,3个月为一疗程。副作用有厌食、恶心、呕吐、口腔炎、脱发、白细胞或血小板减少、药物性间质性肺炎与皮疹。该药可能成为继金盐和青霉胺之后被选用的另一缓解性药物。 七、肾上腺皮质激素 肾上腺皮质激素对关节肿痛、控制炎症、消炎止痛作用迅速,但效果不持久,对病因和发病机理毫无影响。一旦停药,短期内即复发,长期应用可导致严重副作用,因此不作为常规治疗,仅限于严重血管炎引起关节外损害而影响器官功能者,如眼部并发症可能引起失明者,中枢神经系统病变者,心脏传导阻滞者关节有持续性活动性滑膜炎可短期应用,或经NSAIDS、青霉胺等治疗效果不好,症状重,影响日常生活者,可在原有药物的基础上加用小剂量皮质类固醇。如疗效不着,可酌情增加。症状控制后应逐步减量至最小维持量。 醋酸氢代泼尼松混悬液可作局部关节腔内注射,适用于某些单个大关节顽固性病变,每次关节腔内注射25~50毫克,是一种适合关节内给药的长效皮质类固醇,一次量为10毫克,膝关节为30毫克。 八、雷公藤 国内多年临床应用和实验研究证实有良好疗效。有非甾类抗炎作用,又有免疫抑制作用,可以改善症状,使血沉和RF效价降低。雷公藤多甙每天60毫克,服用1~4周可出现临床效果。副作用有女性月经不调及停经、男性精子数量减少、皮疹、白细胞和血小板减少、腹痛腹泻等,停药后可消除。 昆明山海棠作用与雷公藤相似,每次2~3片,每天3次。疗程3~6月以上。副作有头昏、口干、咽痛、食欲减退、腹痛、闭经。 以目前医学发展的水平,尚无根治类风湿性关节炎的良策,但只要早诊断,早治疗,而且治疗合理,有计划有追查,若干年后使得这一本是进行性发展、逐渐恶化的疾病,在患者身上造成的危害不重,还能保持较好的体力、活动能力,是医生以及患者都该满意的了。

应振华 主任医师 浙江省人民医院 风湿免疫科2139人已读