刘鑫医生的科普号

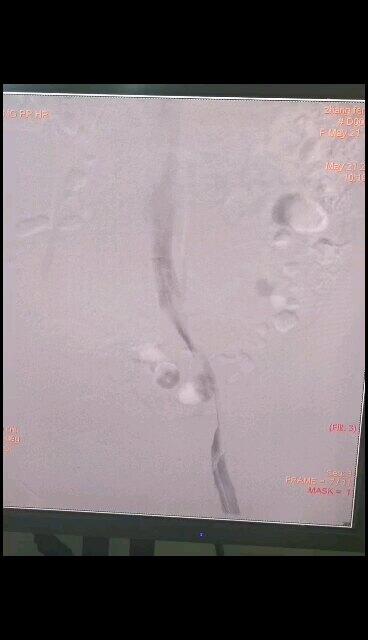

- 精选 右髂静脉压迫综合征。反复的CT、MRI检查,无果,最后来到我这介入科了,行下深静脉造影,找到问题所在

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科874人已观看

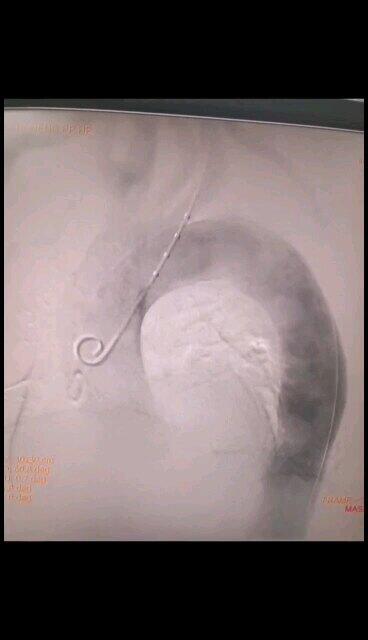

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科874人已观看 - 精选 主动脉夹层是十分凶险的疾病,剧烈疼痛是首要症状,一旦破裂就危及生命。

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科170人已观看

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科170人已观看 - 精选 深静脉血栓形成原理

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科748人已观看

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科748人已观看 - 精选 腿突然肿胀,警剔下肢深静脉血栓形成

什么是下肢深静脉血栓形成? 下肢深静脉血栓形成是血液在下肢深静脉内不正常凝结,阻塞管腔,从而导致静脉的血液回流受阻,出现下肢肿胀、疼痛、功能障碍。血栓脱落可引起肺栓塞,可能危及生命。下肢深静脉血栓形成和肺栓塞合称为静脉血栓栓塞症。下肢深静脉血栓如在急性早期未得到有效治疗,血栓机化,常遗留静脉功能不全,出现小腿反复肿胀、静脉曲张、色素沉着、溃疡等,严重影响患者的生存质量,统称为血栓后综合征。 下肢深静脉血栓形成有哪些症状? 深静脉血栓形成主要表现为患肢的突然肿胀、疼痛、软组织张力增高;活动后加重,抬高患肢可减轻,静脉血栓部位常有压痛。发病1~2周后,患肢可出现浅静脉显露或扩张。血栓位于小腿肌肉静脉丛时,患肢伸直,足突然背屈时,引起小腿深部肌肉疼痛,为Homans征阳性;压迫小腿后方,引起局部疼痛,为Neuhof征阳性。严重的下肢深静脉血栓形成患肢可出现股白肿甚至股青肿。若血栓脱落发生肺栓塞则后肺栓塞的症状,即较小栓子可能无症状,较大栓子可引起呼吸困难,胸闷、心悸、紫绀、烦躁不安、昏厥、猝死等。 临床上深静脉血栓形成分为:①急性期,指发病后14天以内;②亚急性期,指发病15~28天;③慢性期,指发病28天以后;④后遗症期,指出现小腿反复肿胀、静脉曲张、色素沉着、溃疡等症状;⑤ 慢性期或后遗症期急性发作,指在慢性期或后遗症期,疾病再次急性发作。 怀疑患有下肢深静脉血栓形成,需做哪些检查确诊? 下肢静脉超声检查可明确是否有血栓及血栓部位;下肢静脉造影能直接显示静脉形态作出确定诊断;血液D-二聚体浓度测定有一定的实用价值;CTV可同时检查腹部、盆腔和下肢静脉情况;MRV可评估血栓形成的时间;肺动脉CTA可了解有无肺栓塞及肺栓塞情况。 下肢深静脉血栓形成有哪些治疗方法? 治疗下肢深静脉血栓的目的,首选为预防肺栓塞的发生,特别是要降低致死性肺栓塞的发生;其次是尽可能地消除血栓,减轻下肢静脉回流不畅所致的肢体肿胀等症状,降低血栓形成后综合征的发生。 A,抗凝、溶栓治疗: 抗凝治疗:普通肝素,低分子肝素,直接IIa因子抑制剂(阿加曲班),间接Xa因子抑制剂(磺达肝葵钠),直接Xa因子抑制剂(利伐沙班)和维生素K拮抗剂(华法林);溶栓治疗:尿激酶,链激酶,重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)。 B、介入微创治疗:可从安全性、时效性、综合性和长期性考虑。①安全性:对长段急性血栓介入治疗前置入腔静脉滤器可有效预防肺动脉栓塞。采用机械性血栓清除和(或)经导管药物溶栓,可明显降低抗凝剂和溶栓剂的用量,减少内脏出血并发症。②时效性:急性深静脉血栓一旦明确诊断,宜尽快作介入处理,以缩短病程,提高管腔完全再通比率,避免或减少静脉瓣膜粘连,降低瓣膜功能不全、血栓复发的发生率,尽量阻止病程进入慢性期和后遗症期。③综合性:对深静脉血栓形成常采用数种介入方法综合治疗,如对急性血栓在经导管溶栓的基础上,可采用导管抽吸、机械消融等介入性血栓清除,提高介入治疗的疗效。④长期性:在综合性介入治疗后,宜继续抗凝3-6个月以上,定期随访、复查,以减少深静脉血栓的复发。 C、开刀手术治疗 :创伤大,易复发,效果欠佳,已很少用。 介入微创血管腔内治疗下肢深静脉血栓的原理? 介入微创血管腔内治疗下肢深静脉血栓的基本原理是借助静脉自然连续的腔道,以腘静脉或股静脉作为入路,送入腔静脉滤器防止血栓脱落导致肺栓塞。一般过程是通过穿刺腘静脉或股静脉建立血管通道,操控导丝顺着静脉自然的腔道,通过病变部位,到达目标部位,从而在体外和治疗目标部位之间架起一条“轨道”,然后根据治疗的需要,将导管送入深静脉血栓内进行抽吸,如同用吸管吸水豆腐一样,将血栓吸出体外,随后根据需要将球囊和支架等治疗器械顺着这条“轨道”输送到病变部位,扩张撑开狭窄、闭塞的髂静脉等,使原来被血栓堵塞或狭窄、闭塞的静脉内血流恢复通畅。 介入微创治疗下肢深静脉血栓术后需要注意哪些事项? 住院期间:患者患肢宜水平位抬30cm或20°,以利于患肢血液回流和肿胀的退。保留导管溶栓后2~3d,患者可出现轻度发热,可能的原因为血栓溶解或导管本身带有致热源所致,通常无需特殊处理,必要时在严格消毒后更换导管。 本文系高鹏医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

高鹏 主任医师 济宁市第一人民医院 血管外科8667人已读 - 精选 下肢“冷麻痛烂”——动脉硬化闭塞症问答集(一)

下肢“冷麻痛烂”——动脉硬化闭塞症问答集(一)武汉华中科技大学同济医学院附属同济医院血管外科专业阳军1.问:为什么我的腿出现怕冷、麻木、疼痛、溃烂长期治疗不见好转?答:下肢“冷麻痛烂”往往是下肢缺血的表现,很多病人患有下肢动脉硬化闭塞症和血栓闭塞性脉管炎长期不能得到确诊,辗转就医于骨科、神经科、康复理疗科,由于没有得到针对性治疗,所以病情常迁延不愈。2.问:什么是下肢动脉硬化闭塞症?答:动脉粥样硬化是老年人最常见的疾病,60岁以上人群中发病率高达79.9%,70岁以上人群几乎100%。动脉硬化发展引起血管狭窄、血栓,造成肢体和内脏急性或慢性缺血,例如脑梗塞、心肌梗塞,发生在下肢的称为动脉硬化闭塞症。3.问:哪些人容易患动脉硬化闭塞症?答:动脉硬化闭塞症通常发生在50岁以上中老年人,男性明显比女性多。如果患有糖尿病、高血压、高脂血症、冠心病、颈动脉硬化、脑动脉硬化则发病率更高。长期吸烟更是明确的危险因素。4.问:今年单位体检,医生说我有动脉硬化,但是我没有症状,为什么?是否需要用扩血管药物治疗?答:动脉硬化是一个长期、慢性的发展过程,只有发展到一定程度引起血管狭窄或血栓才会有明显症状。这是可以吃一些抗血小板药物、调整饮食,必要时吃调整血脂药物。这一阶段不需要扩血管药物治疗。5.问:为什么我走路一段时间会出现腿部胀痛、疲劳、疼痛,停下来休息一会就好了,再走路一段时间则又会出现?答:这是动脉硬化闭塞症典型的“间歇性跛行”症状,是早期缺血的表现,应及时治疗。同时应与下肢静脉功能不全相鉴别。6.问:我的脚趾近来有些发麻、怕冷,有时有些刺痛,这是不是脑中风的前兆?答:这是动脉硬化闭塞症的早期表现,进一步发展就会出现间歇性跛行。诊断时需要与腰椎病变、脑血管病变相鉴别。7.问:我的脚烂了8个月,吃药打、外科换药都不见效,为什么?答:引起下肢溃烂的原因很多,其中血管外科疾病占有很大比例,检查时需要区分“动脉性溃疡”和“静脉性溃疡”。如果不治疗血管病变,例如动脉硬化闭塞症,则下肢溃疡很难愈合。8.问:一到冬天我的脚就冰冷、疼痛,用热水泡好不好?答:动脉硬化闭塞症导致下肢缺血,脚部会发冷疼痛,但不宜用热水泡或热敷。因为脚部温度暂时升高的同时,局部代谢也会增加,组织耗氧量增加,但是供血却不能有效增加。因而局部加热只会加重组织缺氧,有的还导致病变加重。当然,也应该适当保暖,避免因寒冷导致血管痉挛加重缺血。9.问:我父亲最近剪脚趾甲时伤了脚趾,伤口老不愈合,有一部分还发黑了,为什么会这样?答:下肢动脉硬化闭塞症足部缺血的病人伤口愈合能力差,容易继发感染,从而诱发坏死。这些病人应高注意脚部护理,避免外伤,穿暖和柔软的鞋子,除了适当锻炼外不要过长距离步行。10.问:现在我的脚在夜里疼痛厉害,坐起来后就好些,有时整夜不能睡觉,为什么会这样?答:这是“静息痛”,表明肢体严重缺血,有肢体坏死趋势。患者常在睡眠中痛醒,主要是足趾或足的前部剧烈疼痛,坐起来后由于心脏位置处于高位,下肢灌注压力增加,缺血暂时有所缓解。所以病人往往“抱膝而坐”。11.问:怎样确诊动脉硬化闭塞症?答:通过了解临床症状(肢体怕冷麻木、间歇性跛行、慢性溃疡、静息痛、坏疽等),以及触摸下肢动脉(股动脉、腘动脉、足背动脉、胫后动脉),可以做出初步诊断。动脉彩色超声、CT血管成像、磁共振血管成像可以明确诊断。常规数字减影动脉造影(DSA)因其有创伤、费用高等已不作为首选检查,而且其诊断优势相对并不明显。12.问:我长期腿痛,在骨科按照“腰腿痛”治疗无改善,是不是因为动脉硬化的原因?答:骨科疾病坐骨神经痛、椎间盘突出、椎管狭窄等也会出现肢体麻木、疼痛、间歇性跛行,但这类病人往往忽视了做血管检查。血管外科知识还不普及,国内专业医师缺乏,患者不易得到及时诊治。即便是美国,下肢间歇性跛行的病人知道需要到血管外科的病人也不到15%,。13.问:我看过几家医院被诊断为脉管炎,看血管外科专科时被告知不是脉管炎而是动脉硬化,为什么?答:血栓闭塞性脉管炎和动脉硬化闭塞症都属于下肢慢性缺血性疾病,临床表现相似,脉管炎常影响中小动脉,动脉硬化闭塞症常影响大中动脉。国内外一致将45岁作为区分这两种疾病的年龄标志,血栓闭塞性脉管炎患者小于45岁,动脉硬化闭塞症常大于50岁。前者与吸烟和性别(男性)有关,后者与糖尿病、高血压、高血脂、冠心病、吸烟等有关。另外非专科医师常常将涉及血管的病变统称为“脉管炎”。14.问:动脉硬化闭塞症的病人哪些不得不截肢?答:动脉硬化闭塞症病人就医不及时,到血管外科就诊时往往已经是晚期,如果出现下面情况则只能截肢:1、坏疽伴严重感染2、血管广泛闭塞,坏疽伴剧烈静息痛3、药物无效或转流手术失败,而病情进展者。15.问:有的病人通过血管搭桥手术很快腿就不痛了,这是怎样的一种手术?答:血管搭桥手术也叫动脉旁路手术、血管移植手术,用替代血管将闭塞的动脉两端桥接起来恢复远端肢体供血,是当前治疗动脉硬化闭塞症的主要方法。随者人工血管制造技术的改进,该手术应用更加广泛。16.问:我父亲足趾疼痛、破溃、感染,用了很长时间抗生素还不好转,为什么会这样?答:下肢动脉硬化闭塞症患者足部供血不足,局部组织修复能力很差,抗菌药物局部浓度也很低,感染控制效果较差。如果不结合血管外科相关治疗,其溃疡、感染很难治愈。17.问:动脉硬化闭塞症患者平时应注意些什么?答:首先要完全戒烟;坚持服药;适当步行运动;足部保暖;避免热敷;穿柔软鞋袜;饮食要低脂,多吃水果蔬菜;注意足部卫生,避免皮肤破溃。不要忘记定期到血管外科专业医生处复诊随访。18.问:我是动脉硬化闭塞症患者,有的医生说不需要手术,采取介入治疗可以治好,是这样吗?答:在X线下通过动脉穿刺做“血管腔内治疗”(介入)实际上也是微创手术的一种,是血管外科主要技术之一。比如踩油门和使用刹车、使用方向盘等都是驾驶技术一样,血管腔内治疗(介入)和动脉搭桥手术的目地都是治疗下肢缺血,主要由血管外科医生根据不同情况正确选择,没有动脉搭桥手术作为基础保障,治疗的全面性和安全性将存有很大疑虑。目前血管腔内治疗下肢动脉硬化闭塞症的效果在不断提高,必要时可多次反复治疗。本文系阳军医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

阳军 副主任医师7621人已读 - 精选 晚期食管癌的福音

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科904人已观看

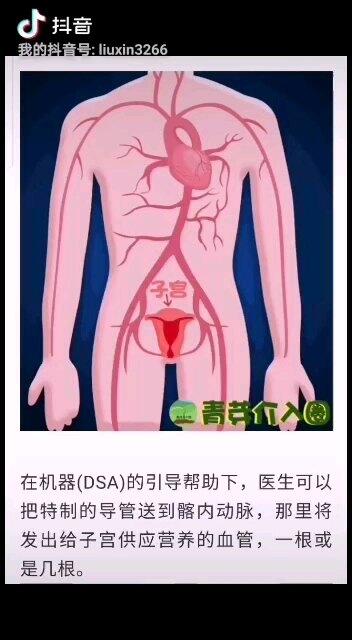

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科904人已观看 - 精选 不开刀,做手术,一个针孔搞定子宫肌瘤、子宫腺肌症,不切除子宫,原装生活,做完美女人!

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科1578人已观看

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科1578人已观看 - 精选 产后大出血,是切除子宫,还是保留子宫,是每个女人面临的困难抉择,介入医师告诉你答案,子宫动脉栓塞保你

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科1307人已观看

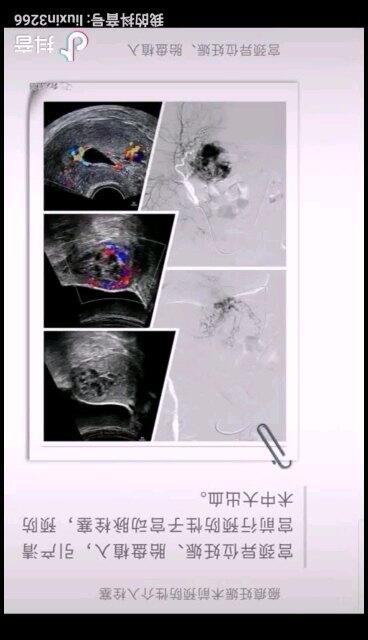

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科1307人已观看 - 精选 介入治疗子宫腺肌症,保留子宫,原装生活,做完美女人!

子宫腺肌症的流行病学特点 子宫腺肌症(Adenomyosis)是妇科常见病与多发病,多发生于30~50岁的经产妇,因其常发生在月经初潮以后的育龄妇女,并有在绝经后减轻或者消失的特点,故又称为激素依赖性疾病。子宫腺肌症大概发病率8~27%。子宫腺肌症往往发生在40~50岁的妇女,该年龄段升高原因可能与长时间的雌激素刺激暴露有关,因子宫腺肌症发病时间一般较长,大约需要5~10年甚至更长时间,对于生育高峰期妇女,在经历分娩和宫腔操作如人流等影响之后,经过一段时间发展,最终在40~50岁左右达到疾病发展高峰。 子宫腺肌症的高危因素 生殖道阻塞 先天性疾病(如生殖道发育畸形)导致生殖道阻塞,从而导致经血不能正常引流。炎症性或损伤性(如宫腔检查操作、人流术后)导致宫腔或宫颈粘连,经血不能外流,致使宫腔内压力增加,导致子宫内膜向肌层挤压,由于子宫内膜基底内陷,子宫内膜进而侵入子宫肌层而发病。 高雌激素水平 大量研究表明高雌激素保留是子宫腺肌症的高危因素。子宫腺肌症经常合并子宫肌瘤、子宫内膜增厚等情况,且主要发生于绝经前期,绝经后症状常自行消退,病灶逐渐萎缩,均提示此病与体内雌激素水平密切相关。 职业因素 子宫腺肌症在脑力工作者较体力劳动者更易发病,推测可能与脑力工作者在社会和工作中承受更大的压力有关,长期处于精神紧张状态,导致神经内分泌系统调节更容易出现异常,导致机体免疫力下降,从而导致子宫腺肌症发生。 遗传与环境因素 子宫腺肌症患者具有家族聚集现象,约15~20%子宫腺肌症患者有家族史。有研究表明高脂肪饮食的地区或民族,子宫腺肌症发病率明显高于低脂肪饮食的地区或民族,肥胖为子宫腺肌症高危因素。 子宫腺肌症发病机制 目前子宫腺肌症的确切发病机制尚不清楚,既往研究发现子宫腺肌症与多种因素相关,且各因素间并非独立致病,而是各种因素综合所致的结果。在各种因素如子宫创伤、炎症或患者本身存在免疫缺陷、遗传等作用下,导致子宫内膜与肌层连接处缝隙扩大,同时子宫内膜细胞自身较强的迁移与侵袭能力,导致子宫内膜侵入肌层,最终形成子宫腺肌症。 子宫腺肌症恶变主流观点 子宫腺肌症的恶变率约为1.1%~3%,约占子宫恶性肿瘤6.8%。子宫腺肌症恶变的组织学类型绝大多数为子宫内膜样癌,浆液性癌和透明细胞癌,其他的组织学类型较为少见。子宫腺肌症异位的子宫内膜恶变率不会高于正常子宫内膜。 绝大多数(90%以上)的子宫腺肌症恶变病理很可能源于子宫内膜或其他部位恶性肿瘤的侵犯或者转移,并非真正意义的原发于子宫腺肌症的恶性肿瘤(子宫腺肌症恶性变)。所幸两者即使均位于子宫深肌层,也不会影响临床分期和患者预后,因此实际临床意义有限。 子宫腺肌症临床表现特点 痛经 子宫腺肌症导致的典型痛经为进行性加重痛经,痛经发生率约为64.8%~77.8%,严重影响患者的生活质量与健康。痛经常于月经来潮前1周开始,或者随月经来潮疼痛开始,月经初期疼痛最为明显,月经结束后可逐渐缓解。疼痛以下腹部(俗称小腹)为主,呈坠胀痛或者牵拉痛,常伴有腰骶部酸胀疼痛不适,以及肛门坠胀感,并可向会阴部及腹股沟区放射。 患者可因怀孕及哺乳期疼痛缓解消失,但月经恢复后痛经症状大多数继续进展,所以产后哺乳期仍需要注意监测子宫腺肌症病灶情况。另外痛经程度与子宫大小程度不成比例,反而部分局灶型或者囊性子宫腺肌症患者痛经较为明显。 慢性盆腔疼痛 多发生于继发性痛经后数年,其疼痛可具有一定规律性,即月经数日后出现盆腔间歇性胀痛不适,其疼痛程度较痛经轻微,伴肛门坠胀感及腰骶部酸胀不适,部分可自行缓解,疼痛多发生于午后或夜间,可连续发作1周左右后自行缓解。另外性生活时阴道深部接触性疼痛,伴下腹部坠胀感及腰骶部酸胀疼痛,可于性生活后1~2小时自行缓解。 月经改变 表现为经量增多及经期延长,周期短缩,并伴有血凝块,发生率约为40%~60%。子宫腺肌症导致月经增多的原因主要为子宫肌层病变影响子宫肌纤维收缩,使月经期开放的血窦不能及时关闭,使得出血时间延长、出血量增多。另子宫腔增大使得宫腔面积明显增多,导致月经期内膜剥脱的面积增大,出血量明显增大。 子宫增大 子宫腺肌症有1/3的患者可无明显症状,而部分患者因自觉腹围增大,可扪及下腹部肿块促使就诊。一般子宫不大于孕12周大小。 泌尿系症状 子宫腺肌症患者往往子宫明显增大,增大的子宫可导致膀胱压迫,继而出现尿频、尿急等尿路刺激症状,亦可能因病灶侵及子宫前壁浆膜层,进而刺激膀胱。 不孕 子宫腺肌症合并不孕的患者可达20%左右,随着生育年龄推迟,比例亦明显增加。子宫腺肌症导致患者整个宫腔、盆腔微环境明显改变,严重影响整个生殖过程,严重削弱患者生殖能力。 其他症状 子宫腺肌症患者因长期受慢性疼痛的折磨,影响生育等问题,导致患者出现不同程度的身心问题,表现出现性欲减退、焦虑,甚至社交障碍等系列问题,严重影响患者的身心健康。 子宫腺肌症该如何检查? 子宫腺肌症的典型临床表现为进行性痛经加重、月经改变及不孕,但临床上仍有约1/3患者无任何症状,导致临床诊断困难。因此临床大夫需要协助相关检查来协助明确诊断。临床常用主要检查方式为肿瘤标志物(CA125)及影像学检查(彩超及磁共振检查)。 肿瘤标志物CA125 CA125是非特异性腹膜疾病标志物,一些良性盆腹腔肿瘤患者的CA125亦会高于参考值。由于CA125升高常与良恶性肿瘤相关,常导致临床鉴别困难。子宫腺肌症常伴有血清CA125水平升高,临床上认为CA125可作为子宫腺肌症的辅助诊断指标。 但CA125做为恶性肿瘤标志物之一,明显升高的CA125指标往往导致患者焦虑,也使得临床大夫担忧恶性肿瘤漏诊可能的两难境地!相关文献报道,高达72.4%的子宫腺肌病患者CA125升高,中位水平可达95.7U/ml。子宫体积、痛经、膀胱刺激症状、合并子宫内膜异位症均为患者CA125升高的独立影响因素。因此建议密切监测CA125波动水平情况,并可行子宫附件增强磁共振检查排除妇科肿瘤,综合评估病情,以减少误诊,缓解患者疑虑及担忧! 彩超检查 经腹部彩超联合经阴道彩超检查是临床最常用的影像学诊断方法,相对于磁共振检查,简便易行,患者依从性较好且价格较为低廉,作为临床首选检查方法而应用广泛。 子宫腺肌症超声检查可分为弥漫型、前/后壁型、局灶型与囊肿型。 磁共振检查(MRI) MRI为一种无创、无辐射的先进影像检查技术,具有优异的软组织分辨率和多平面、多参数成像的特点,较其他影像检查手段如彩超、CT诊断具有较高的特异度(67%~99%)与准确性(85%~95%),已成为子宫腺肌症影像学检查和鉴别诊断中重要手段之一。 子宫动脉栓塞术(UAE) 子宫动脉栓塞术(UAE)是目前临床上常见治疗子宫腺肌症的微创治疗方法,越来越多的文献数据支持UAE作为子宫切除术替代治疗方案。适用于有生育要求或年轻的患者,有保留子宫意愿,不想妇科手术切除子宫的患者。临床有效率约90%左右,大部分围绝经期患者术后可达治愈效果。 子宫动脉栓塞术(UAE) UAE一般以左侧桡动脉或右侧股动脉作为穿刺点,将细小的导管分别送达两侧子宫动脉主干远端,经微导管注射非常微小的PVA颗粒或微球(300um)栓塞子宫腺肌症病灶,阻断病灶营养供血,造成病变组织缺血坏死,进而异位子宫内膜坏死脱落,分泌前列腺素减少,缓解痛经,减少月经量,从而达到治疗目的。 UAE优点 对病灶的位置、范围无限制,局限型、弥漫型均适用。 合并子宫肌瘤者疗效更佳。 不开刀、创伤小、恢复快。 保留子宫、保护生育功能。 UAE术后反应 疼痛:为最常见的不良反应,几乎所有患者在治疗后会出现不同程度的下腹胀、坠痛,持续时间不等,短则2-3天,长则1-2周,一般给予有效镇痛处理后均可缓解。目前我中心常规予以静脉镇痛泵止痛处理,帮助患者渡过术后急性疼痛期。 发热:25%患者,尤其肌瘤较大的患者,栓塞后一周内可出现低热,体温在38°C左右。一般无需特殊处理,酌情预防抗感染处理,约持续1周后可自行消退。 不规则阴道出血:少部分病人栓塞后可出现阴道少量不规则流血,同时还伴有内膜脱落,可能是栓塞后子宫血供不足以维持内膜生长有关。 提前绝经:出现的几率非常低,主要见于围绝经期女性患者,发生率约7%(>45岁,绝经发生率为20%-40%,<45岁患者绝经发生率为1%-3%)。 原装生活,做完整女人!

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科2010人已读

刘鑫 主任医师 郸城县人民医院 介入血管外科2010人已读 - 精选 下肢深静脉血栓,为何会导致肺栓塞?

● 下肢深静 脉血栓忍下去会有什么变化?下肢深静脉血栓分为急性期和慢性期,一般从感到腿疼、肿胀开始到14天之内都叫做急性期;14天~30天称为亚急性期,发病30天以后就是慢性期了。为什么要这么分期呢?这是因为下肢深静脉血栓急性期很危险,容易发生一种很严重的并发症——肺栓塞,引起呼吸困难甚至窒息,最终会要命的!那么腿上的栓子为什么会导致肺栓塞呢?首先认识一下人体的血液是怎么循环的。人体的血液循环系统分为动脉系统和静脉系统,动脉系统是心脏射出来的动脉血,通过主动脉到达全身各处,参与新陈代谢;静脉系统是全身的静脉血通过上、下腔静脉最终到达肺部血管,最终回到心脏。下肢深静脉血管里的血栓,不会只是乖乖的待在那里,它们很有可能脱落,顺着血流去溜达,最后堵到肺部的血管。比如病人下地活动的时候,血栓就容易脱落,一旦肺部血管被大面积的血栓堵住了,病人就会出现呼吸困难、咳嗽、胸痛的紧急症状,严重的导致死亡。有的病人疼了几天,没怎么处理,却发现不怎么疼了,以为这是自己好了。其实不是这样的,只要下肢深静脉有血栓,血栓每天都在蔓延的,医学上称作“正反馈”——血管壁长着血栓,会刺激更多的凝血因子在该处聚集,形成更多的血栓。可能今天做B超,血栓才一点点,过几天就长到10厘米、20厘米了,当血栓完全把血管堵死了,反倒不会特别疼了。此时已经过了急性期,在亚急性期以及慢性期的症状是不太一样的。● 为什么这个病泡脚、捶腿也不见好呢?其实,每天泡脚、揉腿对于预防下肢深静脉血栓有效,但是一旦长了血栓,按摩、捶腿不光不顶用,还容易引起血栓脱落呢。泡脚的时候下肢血管也会热胀冷缩,下肢静脉“淤血”的情况反而更严重。因此,急性期不要泡脚、捶腿、按摩;慢性期可以泡脚,但水温不要超过40℃,水温太高,容易加重病情。● 既然这么危险,那么一旦腿肿疼痛就要立即上医院吗?还是发现哪些具体的信号时再去医院?首先,腿肿、疼痛日常生活中比较常见,并不是一有风吹草动就要上医院,患者可以根据上面的2个小窍门(直腿伸踝试验和腓肠肌压痛)在家自己先看看,怀疑是血栓引起的就要尽快去医院了。其次,有一个Wells评分表,相应的症状如果有就积1分,没有就是0分,根据总分来判断下肢长血栓的可能性。近期有没有以下表现分数肿瘤1瘫痪或近期下肢石膏固定1近期卧床>3天或近4周内大手术1沿深静脉走行的局部压痛1全下肢水肿1与健侧相比,小腿周径(小腿最粗的地方)增大>75px1深静脉血栓(DVT)病史1凹陷性水肿(症状侧下肢)1浅静脉侧支循环(非静脉曲张)1与下肢深静脉血栓(DVT)相近或类似的诊断-2一般来说总分低于0的可能性不大;如果总分1~2分,说明有可能长血栓;如果总分≥3分,就比较危险了,要尽快去医院查血栓了。>>>点击查看系列文章:★突然腿肿疼痛,当心下肢深静脉血栓!★下肢深静脉血栓导致肺栓 塞,真的会要命!★长了下肢静脉血栓,就要立马治疗吗?★下肢深静脉血栓慢性期要注意什么?本文系好大夫在线(www.haodf.com)原创作品,非经授权不得转载。

尹杰 副主任医师 北京大学第一医院 介入血管外科7.3万人已读