姜金钟医生的科普号

- 精选 支架,会移位吗?

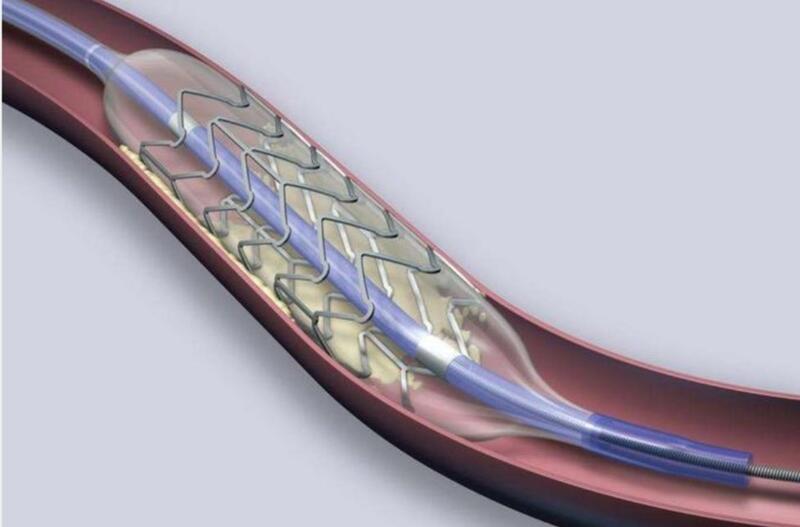

冠脉支架植入是用高压球囊(16~26 个大气压)把金属支架丝挤压嵌入血管内膜斑块组织内的。 刚刚植入时,支架金属丝的血管一面是暴露的,一般 3 个月后就可以完全包埋在血管壁内,即使剧烈活动、突然的体位变化、剧烈咳嗽等都不可能会引起支架移位。

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科1863人已读

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科1863人已读 - 精选 支架术后,能做磁共振吗?

第一代支架是不锈钢的,核磁共振的强磁可能会有一定的影响,但目前更多的支架是钴铬合金、镍槔合金、高分子可降解材料等,核磁不会对其造成影响。所以目前推荐,市面的支架可以在 1.5T 磁共振场强下进行检查,不受影响。

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科1416人已读

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科1416人已读 - 精选 冠脉狭窄多少,要放支架?

这要看患者冠状动脉的具体情况,网传狭窄 70% 也好,75% 也好,都是很片面的。原来指南要求,冠状动脉狭窄达到 70~75% 以上,有症状的冠心病患者可以放支架。 现在又有研究提出稳定型心绞痛狭窄达 90% 以上可以放支架,但是这都是模式化的理论。 我们要根据患者冠状动脉的具体情况来决定是否干预。 我们常说「优势血管、重要血管、重要部位要偏积极些,非优势血管、非重要血管、非重要部位要偏消极些」。 所以,是否放支架不能一概而论,要具体问题具体分析。

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科2420人已读

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科2420人已读 - 精选 心脏支架,放还是不放?

心脏支架治疗是把双刃剑,既有好处,也有坏处,这就要具体到每个患者而言了。 支架治疗的好处是救命,改善心肌缺血受损,消除胸痛症状,改善心脏功能,提高生活质量;坏处是增加血管内膜增生和血栓的风险。 但是由于近年来一代一代新的科技出现,例如药物支架、生物可降解支架、高效抗血栓药物、抗增生药物等的应用,只要患者能够按医生要求规范用药,规范一级预防,这种支架带来坏处的几率只有 3~5%。

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科1411人已读

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科1411人已读 - 医学科普 冠心病患者的治疗

有人问现在有了更新的融化血栓、取出血栓技术,也有了旋磨、激光、超声消融等打通血管技术,就再也不需要支架了? 网传很多溶栓、取栓、旋磨、激光、超声等新的冠状动脉开通技术的动画,而且大多还夸张地说「再也不需要支架了,支架大夫要失业了」。 这些所谓「新技术」,其实早就有了。 首先说溶栓药物是上世纪中叶就有的,比如尿激酶。但溶栓是有条件的,必须是急性心肌梗死发生 6 小时以内才有效,而且溶的必须是「血栓」,冠脉内膜的「斑块」是溶不开的。 取栓、抽栓技术也早就应用于临床,但对象也必须是「血栓」,不能是「斑块」。 急性心梗往往是血管内膜斑块造成狭窄的基础上,斑块又破裂诱发血栓。所以即使溶掉或取出了血栓,也仍然需要支架解决冠脉狭窄的问题。 旋磨、激光、超声消融技术等确实是消除斑块的技术,这些新的技术可以把血管内膜的斑块碎化分解成比血细胞还小的颗粒碎片(一般小于 10 微米),随血流冲走或被吞噬细胞吞噬,或者使斑块气化消失。 但是这些技术的实施,仍不能使血管达到原有的血管直径,也不能使血管内膜光滑如初,而且这些操作都是通过瓦解内膜来完成的。也就是说仍然有血管内膜的损伤和残余的狭窄,这就仍然需要支架来完成最后的任务。 所以这些新技术是针对冠脉病变的复杂程度应运而生的,是开通血管的不同利器,它们并不能代替支架。

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科暂无购买

姜金钟 副主任医师 沧州中西医结合医院 心内科暂无购买