应城人民医院神经内科科普号

- 精选 脑CT偶然发现“腔隙性脑梗塞”咋办?

作为神经科医生,我经常会碰到看似健康的患者拿着CT片忧心忡忡地来问:“医生,医生,我拍的脑CT说有脑梗塞,该怎么办啊?”仔细询问,这些患者绝大多数并没有偏瘫、偏身麻木、言语不清等脑中风的常见症状,而CT报告写着“腔隙性脑梗塞”。 你可能会问,我没有这些症状啊,真的是“脑梗塞”吗?如果真的是”腔隙性脑梗塞“,是什么原因引起呢?要马上吃药、打针么? 别着急,让我详细告诉你该怎么办。 1.什么是“腔隙性脑梗塞”?CT报告的真的是“脑梗塞“吗? 回答:腔隙性脑梗塞是一个影像学的概念,是指发生在大脑深部直径15mm以内的小梗塞。 CT报告的“腔隙性脑梗塞”一定是脑梗塞吗?并非完全是。CT由于分辨率和成像原理的限制,凡是X线通过低密度的组织都可能会呈现出“黑点”或者“暗点”。真正的腔隙性脑梗塞确实在CT上是“小黑点”,但有时候CT也会把组织间隙、血管间隙等结构或者病变误以为“腔隙性脑梗塞”。所以,建议找一位有经验的神经科医师咨询,结合临床,是否需要进一步行颅脑核磁共振(MRI)检查。MRI可以清晰地判断到底是不是真的“腔隙性脑梗塞”。 2.我没有中风的症状,如果真的是“腔隙性脑梗塞”,是什么原因引起呢? 回答:如果MRI也判断真的是“腔隙性脑梗塞“,而你没有中风的症状(如偏瘫、偏身麻木、言语不清等),很可能是陈旧性的无症状性腔隙性脑梗塞。虽然这在老年人里面相当常见(60岁以上大约20%),但这已经提示了,实际上已经有过轻微中风了。只是由于病灶太小,或者发生在一些神经功能不是很重要的区域,才没有明显的症状。 这时候,你需要找医生进行一些检查看看自己有没有高血压病、糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症等血管病的危险因素,有没有抽烟、肥胖、少运动等不良生活方式(与心脑血管病有关)。有条件的还可以进行颈部血管彩超检查或者无创动脉硬化检查看看有没有动脉硬化的表现,如内中膜增厚、颈动脉斑块等。 虽然这种“腔隙性脑梗塞”症状不明显,但如果有明显危险因素没有控制,小黑点日积月累,逐渐增多,可能会对以后的智能、情绪有一定的影响。 3.需要马上吃药、打针么? 回答:如果做了检查没有发现上述这些明显的危险因素,可以继续观察,定期进行健康体检,暂时可以不用药,但是需要建立良好的生活方式,如适当运动,多吃蔬菜等。 如果发现了一种以上的危险因素,应在医生的建议下采取积极的治疗,尽可能控制这些危险因素。如有高血压病,需要控制好血压;糖尿病者,需控制好血糖;高血脂者控制血脂水平。同时,需建立良好的生活方式,戒烟,避免酗酒,适当运动,多吃蔬菜等。如果存在多重危险因素,医生判断存在较高的中风或者冠心病风险,还要服用抗血小板药(阿司匹林或者氯吡格雷等),或者他汀类降脂药。同时注意监测药物的不良反应(尽管并不多)。如无明显的急性症状,并不需要打针。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科2334人已读 - 精选 快速识别中风的方法

“FAST”是国际上快速识别中风的方法,简便实用。FAST就是4个英语单词的开头字母。 F(Face,面部):观察微笑时面部有无歪斜; A(Arm,手臂):双臂平举,观察是否无力垂落; S(Speech,言语):有无说话口齿不清; T(Telephone,打电话):如有符合上述情況,打急救电话来医院急诊;另外,T也是Time的意思,要尽快抓紧时间到达医院就诊,因为急性脑梗死要求在很短的时间内行溶栓治疗(一般是在发病后4.5小时内)。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科1237人已读

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科1237人已读 - 引用 偏头痛需要注意什么问题?

偏头痛的发作可与多种因素有关,包括各种理化因素的刺激,精神因素以及体内激素水平变化等。遗传、饮食、内分泌以及精神因素等与偏头痛的发病也有一定关系。目前,多数人认为偏头痛是一种多种环境因素和遗传因素相互作用的多基因多因素疾病。临床上食用富含酪胺或苯乙胺的食物,奶酪、巧克力、红酒、柑橘、谷氨酸钠的食品添加剂和腌制食品以及抑郁、紧张、焦虑、过劳、强光、应激以及应激后的放松、睡眠过度或过少、情绪不稳、禁食是偏头痛的诱发因素。因此。需要注意保持心情舒畅。养成良好的生活习惯。按时休息,睡眠充足,不要疲劳,尽量不要饮酒,不要吃烟熏食品,奶酪等。 偏头痛急性发作时可以少量使用消炎止痛药物治疗,但不要长期使用以免出现药物依赖性头痛。对于那些频繁发作,尤其是每周发作一次以上严重影响日常生活和工作的患者;急性期治疗无效,或因副作用和禁忌症无法进行急性期治疗者;可能导致永久性神经功能缺损的特殊变异型偏头痛如偏瘫型偏头痛、基底型偏头痛或偏头痛性梗死等的患者需预防性用药,一般预防性用药需要3到6个月。大多数偏头痛患者的预后良好,偏头痛可随年龄的增长而症状逐渐缓解,部分患者可在60-70岁时偏头痛不再发作。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科1364人已读 - 引用 三叉神经痛疼痛发作特点及并发症

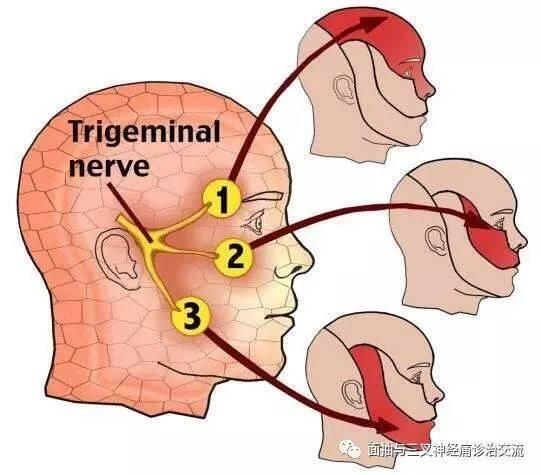

三叉神经痛是一种发生于头面部的疼痛,常被患者误以为是牙痛、头痛。有的患者将其描述为脸痛,有的患者说这种痛像闪电一样,三叉神经属于脑神经的一根分支,是面部最粗大的神经,主要支配脸部、口腔、鼻腔的感觉以及咀嚼肌的运动,并将头部的感觉讯息传送到大脑。三叉神经痛就是在三叉神经分布区域内发生的短暂的、反复发作的剧烈疼痛。 三叉神经痛疼痛发作的七个特点 三叉神经痛被称为天下第一痛,是因为发病时疼痛剧烈,令人难以忍受。多表现为三叉神经分布区域,如面颊、上下颌及舌部,突发的闪电式的反复发作性剧痛。疼痛发作有如下特点: 1、疼痛呈短暂、重复性剧痛爆发。 患者常描述疼痛为闪电样、电灼样、针刺样、刀割样,有的患者描述为剧烈头痛如锤子在锤。疼痛剧烈程度被描述为“痛不欲生”。 2、疼痛呈局限性。 多为一侧性,且右侧多见,偶尔有双侧疼痛。疼痛多由某一支开始,可逐渐扩散到二支或三支。 3、疼痛有触发点。 疼痛常有痛侧三叉神经分布区内某一处,轻触或刺激后激发,这些敏感区称为“扳机点”,往往在耳部、上唇、鼻翼、齿音、口角、舌、眉等。 4、疼痛发作常无预兆,骤然发作。 神经系统检查通常无阳性体征。 5、可在无明显诱因情况下发生 但也经常被非疼痛性触觉所激发,如咀嚼、呵欠、说话等。 6、病程可呈周期性 每次发作期为数日、数周或数月,缓解期数日或数年。病程越长,发作愈频繁病情愈严重,一般不会自愈。 7、止痛药对疼痛的缓解无效 药物初期治疗止痛有效,长期服用效果甚微。 三叉神经痛容易误诊的并发症 有些三叉神经痛的症状不典型,容易误诊、漏诊。有些患者会出现一些并发症,使得症状更加复杂,诊断扑所迷离。 三叉神经痛可并发半侧面部痉挛。三叉神经支配区也可发生不典型的面部疼痛,但疼痛的性质与三叉神经痛不同,每次发作的持续时间总是长于数秒,通常为数分钟,或呈持续性疼痛。疼痛本身为钝性、压榨性或烧灼样。对不典型疼痛者,综合治疗无效,有时导致抑郁症。 有相当一部分病人常揉擦同侧面部以求减轻疼痛,久而久之面部皮肤变得粗糙、增厚和眉毛脱落。有少数患者出现面部肌萎缩,面肌痉挛抽搐,也有伴有面部潮红、流泪、流涕、出汗,高血压等并发症。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科1106人已读

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科1106人已读 - 引用 手指发麻警惕四种病

在临床工作中,手指发麻是较为常见的症状之一。引起手指发麻的原因众多,但最可能的诊断排序为颈椎病、一过性脑缺血、糖尿病、末梢神经炎等 一、颈椎病 引起手指发麻的最常见疾病是颈椎病,它是中老年人好发的疾病之一,而且此病有年轻化的趋势。由于长期久坐不愿活动、颈部姿势异常,尤其是电脑手机应用时间过长,使颈椎间盘发生退行性变,导致颈椎间盘突出或是关节突发生增生或肥大,这些突出的颈椎间盘或增生的关节突一旦压迫邻近的颈神经根时,便出现了手指发麻。当然颈椎病除了有手指麻木,感觉异常以外,还伴随其它症状,如颈肩部肌肉酸痛,上肢有放射痛或活动障碍等。确诊颈椎病并不困难,只要照一张X光片就可以。 二、一过性脑缺血 手指发麻是一过性脑缺血的常见症状之一,尤其是偏于一侧时,好发于老年人。一般起病突然,持续时间较短,常常伴有肢体无力、头晕、头痛等其他症状。一过性脑缺血的原因和发病机制多为脑动脉壁微栓子脱落、脑动脉狭窄的基础上出现血压下降,以及脑血管痉挛等。如果出现上述症状,应及时到医院就诊,全面筛查脑血管病的危险因素,如高血压、高血脂、高血糖、心房纤颤等,并给予积极的预防和治疗。 三、糖尿病 双侧对称性出现手指发麻是糖尿病性周围神经病变的常见症状。流行病学显示中国居民的糖尿病患病率已达2.4%,总量已达3100万人。很多糖尿病患者的血糖得不到有效控制,多种并发症在病程的早期阶段即已出现。因此患了糖尿病后,一定要进行正规合理的治疗,把血糖控制到正常范围,并注意补充多种维生素,还应配合应用改善血液循环的药物,手指麻木感便会消除。 四、末梢神经炎 手指发麻伴疼痛和无力,双侧对称出现,提示有可能患有末梢神经炎,可由多种原因引起。致病原因不同,其临床表现也略有不同。如为中毒所致,其疼痛较为剧烈;如为营养代谢障碍所致,其无力和麻木较为明显。一般病情进展较慢 恢复也较为困难。 综上所述,如果出现手指发麻的问题,最好找医生诊断出具体病因,对症治疗,切勿自行购买药物服用,以免延误治疗的时机。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科6176人已读 - 引用 人民日报:“把看病当买卖”是对生命的亵渎、对医生的侮辱!

导 语 世界上很多东西都可以交易,唯独生命除外。在我国,医患关系已经异化为消费关系。如果把看病当成商业交易,是对生命的亵渎,也是对医生的侮辱。 近年来,我国医患关系日趋紧张,医患暴力冲突呈井喷式爆发,医生执业环境持续恶化。很多人整日提心吊胆,如临深渊,如履薄冰。当一位又一位的医生相继被害,所有医务人员的心都在流血。 在英国牛津的一所医院里,笔者看到过一张标题为“零容忍”的告示:“我们希望员工感到价值和尊严。即便是在最艰难的时刻,他们仍会为你尽最大努力。所以,请用体面和尊重的方式对待他们。对员工使用暴力是不被容忍的。我们不希望员工遭受任何形式的语言侮辱、威胁和袭击。”这种对暴力行为零容忍的态度,反映了英国对医务人员的尊重和爱护。 其实,考量一个国家的文明程度,只需要看两点:第一看他们如何对待妇女和儿童,第二看他们如何对待教师和医生。教师和医生都是“太阳底下最光辉的职业”,教师是灵魂的工程师,医生是生命的保护神。如果教师和医生都没有尊严,这个国家就算不上一个文明国家。事实上,无论在任何国家,医生都是一个神圣的职业。人们之所以尊重医生,是因为生命至高无上。没有医生,就没有生命的延续;尊重医生,就是尊重生命。 眼下,我国医患暴力冲突频发,很大程度上源于医患关系的异化。在医院里,常常听到患者这样对医生说:“花多少钱都行,只要能把病治好了”、“我们可是花了钱的,如果孩子有个三长两短,我跟你没完”。这从一个侧面反映出,医患关系已经异化为消费关系。很多患者认为,到医院花钱看病,属于消费行为。患者就是消费者,医生治不好病,必须赔钱偿命。这样的观点看似有道理,其实很荒唐。因为世界上很多东西都可以交易,唯独生命除外。花钱可以买来任何商品,但买不来生命和健康。如果把看病当成商业交易,是对生命的亵渎,也是对医生的侮辱。 医患暴力冲突事件增加,还与人们对医学的误读有关。随着现代医学的飞速发展,人类的寿命不断延长。于是,很多人对医学产生了一种幻觉,认为医学无所不能,人类已经具备了跟自然规律抗争的能力。只要拥有了最先进的技术,就可以让人起死回生。于是,科学技术被推上了神坛,医学朝着错误的方向高歌猛进。 一方面,医生陷入了技术崇拜,盲目追求高端医疗,导致医疗费用不断飙升;另一方面,患者过度相信医学神话,不惜代价地寻找新特贵药,误以为只要肯花钱就能治好病。结果,很多人对医学的期望值过高,忘记了生老病死是自然规律。一旦发生医疗意外,医患之间立刻就会由“同路人”变成“陌路人”。病治好了,医生就是天使;病治不好,医生就是魔鬼。可见,基于技术崇拜的医患关系,是脆弱不堪的。 美国医生特鲁多的墓碑上有一句名言:“有时是治愈,常常是安慰,总是去帮助”。这说明,医学的最大价值不是治愈疾病,而是安慰和帮助病人。医学不是技术的产物,而是情感的产物;行医不是一种交易,而是一种使命。因此,只有让医学走出商业交易和技术崇拜的误区,医患关系才能回归本位。 医生被称为“上天赐给人类的礼物”。一个不懂得尊重并感恩医生劳动的患者,是不会懂得生命的尊严和价值的。医患之间,彼此尊重,才能共赢。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科2690人已读 - 引用 手抖原因有哪些?

1、帕金森病:如果你现在是50岁左右的中年人,同时出现一侧手脚不能控制的抖动,并且该抖动以肢体静止时明显,活动时减轻,则要高度警惕患帕金森病的可能。该病最为典型的表现是出现拇指与食指每秒3-4次的对合动作,专业上称为“搓丸样”动作。同时该病还可随病程的延长出现表现减少,肢体僵硬、动作减少,行走不稳等症状。 2、特发性震颤:与帕金森病相反,如果你抖动以肢体活动时明显,静止时减轻或消失,同时家族中有相似患者,并且引用少量饮酒可减轻抖动的话,则应首先怀疑特发性震颤(又称家族性震颤及原发性震颤)。 3、甲状腺功能亢进:如果你在手抖的同时,伴有消瘦、多汗、突眼、心跳加速等症状,则应到医院及时行血清甲状腺素及甲状腺B超检查,因为甲亢亦是引起肢体抖动的常见原因。 4、酒精戒断症状:如果你有长期大量的饮酒史,此时因主动或被动原因处于酒精戒断期间,那么你此时出现肢体抖动震颤则多可能为一种戒断症状,该种抖动多为全身性,较粗大且同时可伴有注意力不集中、定向力障碍、精神异常、幻觉等瞻妄表现。 5、小脑病变:该类患者可出现意向性震颤,所谓意向性震颤是指患者约接近目标物体其抖动约明显。并且小脑病变患者还可出现眼球震颤、言语改变以及站立行走不稳等共济失调表现。 6、心因性震颤:该种肢体抖动震颤多见于中老年妇女,该种抖动最显著的特点为一种发作性抖动,尤其多见于在不良生活事件刺激后,可在情绪平复后自行减轻或停止。需强调的是,在诊断该病前首先需排除各种器质性病变引起的肢体抖动。 7、药物性震颤:很多药物都可引起肢体抖动,故在服药前应仔细阅读药物说明书,如该药有引起锥体外系症状副作用时应严格按照医生的要求服用,且不可擅自加量、停用及延长服药疗程。如果因上述情况出现了该种副作用,也不必惊慌,可在医生的指导下逐渐停用该类药物或替换药物,症状多能自行停止。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科1054人已读 - 引用 风湿与类风湿的区别

类风湿和风湿有某些相似之处,如都有风、寒、湿外因及关节疼痛,但两者有本质的不同,风湿病含义广泛。 一、病因不同: 风湿病系患者感受风寒湿等邪气导致,不累及心脏、不破坏骨质、绝大多数可治愈,有少数风湿热病人系链球菌感染所致,而类风湿属自身免疫病。虽不属于遗传性疾病,但可能与遗传因素有关,多发生于20~40岁女性。 二、病理 类风湿病理基础是滑膜炎和血管炎。风湿病没有明确的病理基础。 三、症状不同 风湿病关节一般不变形,累及大关节。类风湿关节炎则属于早期症状多为关节疼痛、肿胀、发僵、活动不便,时轻时重,反复发作,迁延不愈,初期手指、足趾小关节呈现对称性肿胀,后期关节变形,虽然少数病人可有心血管疾病,但绝大多数病人无心脏症状, 四、诊断不同 类风湿关节炎 1.晨僵关节及其周围僵硬感至少持续1h(病程≥6周) 2.3个或3个以上区域关节部位的关节炎 3.手关节炎腕、掌指或近端指间关节炎中,至少有一个关节肿胀(病程≥6周) 4.对称性关节炎 (病程≥6周) 5.类风湿结节医生观察到在骨突部位,伸肌表面或关节周围有皮下结节 6.类风湿因子阳性 7.放射学改变 风湿病关节炎没有诊断指标,类风湿因子阴性、没有放射学改变。 五、治疗法则不同: 风湿病用一般西药没有治疗用药,采用中医祛风散寒、活血化瘀药常能速愈,而类风湿需要正规采用西药治疗,联合中药可以减少西药剂量和副作用。 六、愈后 风湿病可以治愈,而类风湿只能缓解。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科1968人已读 - 引用 关注脑卒中,防远胜于治

脑卒中是急性脑血管病的统称,又叫脑中风、脑血管意外,包括缺血性和出血性两类。 哪些人更容易发生脑卒中? 1,高血压 2,糖尿病 3,高胆固醇 4,长期吸烟 5,心脏病 6,脑卒中家族史 7,缺少运动 8,不健康饮食 怎样预防脑卒中? 1,健康的生活方式:戒烟、限酒、规律作息、富含蔬菜及水果的饮食、适量的有氧运动、平和的心态 2,控制有关的危险因素:高血压、糖尿病、高胆固醇血症、心脏病 3,根据专科医生建议服用必要的药物 如何判断发生了脑卒中? 突然发生的下列症状均需考虑脑卒中: 1、一侧肢体无力甚至完全瘫痪 2、口角歪斜 3、吐词不清、不能言语或答非所问、词不达意 4、眩晕 5、视物双影、视物模糊 6、肢体活动不灵活 7、剧烈头痛 8、其它无明显诱因诱因突然发生的神经异常 怀疑发生了脑卒中怎么办? 第一时间到达离你距离最近的卒中中心,目前三甲医院及区域中心医院都有相应的卒中中心,避免在家或在路上延误就诊时间。 其它应该知道的事实 1、目前急性缺血性脑卒中最有效的方法是闭塞血管的再通,再通的方法包括单独静脉溶栓或联合机械取栓。 2、但是能否实施需要医生迅速评估,大概只有三分之一的患者适合溶栓或取栓。 3、血管开通最大的风险是脑出血,大出血往往是致命的,必须要知晓。 4、溶栓效果就时间来讲肯定是越早效果越好,所以是否溶栓最好听从专业人员意见,自己瞻前顾后往往会延误时间导致更差预后。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科1191人已读 - 引用 为什么还要做增强核磁?

做完核磁平扫,为什么还要打药做增强检查?造影剂有没有副作用?在机房总会面对病人这一连串问题。 为什么还要打药做增强检查? 平扫对于医生来说,就好比是雾里看花,增强MRI好比是在黑暗的环境下点亮了灯,造影剂进入病变内部会得到明显强化,使我们可以清楚地观看它们的大小,边界,部位等等,这可是帮了我们很大的忙,有助于医生给疾病下诊断。 造影剂有副作用么? 做MRI增强扫描前,从患者的静脉内注入造影剂,进入体内后能缩短组织中质子的T1及T2 驰豫时间,从而增强图像的清晰度和对比度。现在使用最广泛的造影剂是Gd-DTP,它的副作用发生率很低,有的文献报道为1.5%~2.5%,由于存在着个体差异,在特定的情况下,有人会对造影剂产生一些不良反应,多表现为过敏反应、头晕、头痛、恶心呕吐、皮疹等。严重不良反应的发生率极低,约为百万分之一到百万分之二。 大家注意了,在做检查之前,一定要提供自己有无药物过敏史、是否是过敏体质,以便提早引以注意,另外对有严重肾功能不全者是禁用。 造影剂静脉注射后,体内很快浓度就达到高峰,消除半衰期约20~100分钟,24小时内约90%以尿排出,所以检查完请记得多喝水。

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科7553人已读

侯延辉 主治医师 应城市人民医院 神经内科7553人已读