深圳市第三人民医院心血管专科科普号

- 精选 房颤最全的知识

*文章内容选自维基百科和2016ESC房颤管理指南,感谢维基百科和欧洲心脏病协会对本公众号的大力支持!我们这么牛,还不赶紧关注? 心房颤动是目前临床上最常见的心律失常之一,超过600万欧洲人患有这种心律失常,全球患病率为1%~2%,随 着 社 会 不 断 老 龄 化 的 发 展,其患病率在未来还会进一步增长。 我国发病率目前约为0.77%,房颤患者的平均年龄也呈上升趋势,男性高于女性。房 颤 患 者发生卒中与充血性心力衰竭的风险分别是正常人群的5 倍与3 倍,同时其所导致的住院率和病死率也在逐步上升,房颤治疗已日益成为当今世界心血管领域的巨大挑战。 一、什么是房颤? 了解房颤前,我们首先来明确几个概念: 1、什么是心率 心率是指心脏跳动的频率,心脏每分钟跳动的次数。正常人平静时每分钟60到100次,运动时心跳会加速,心肺功能较好的运动员会比正常人的心跳要慢。 2、什么是心律 心律指心脏跳动的节律,与心率不可混为一谈。 总结:心率:咚咚 咚咚 咚咚 咚咚……一分钟咚了60下 心律:动次打次 动次打次 咚咚咚咚锵 ……心跳不规律 房颤(请把手机音量开到最大) 来自心律之声 00:0000:59 3、什么是窦性心律 人体右心房上有一个特殊的小结节,由特殊的细胞构成,叫做窦房结。它可以自动地、有节律地产生电流,电流按传导组织的顺序传送到心脏的各个部位,从而引起心肌细胞的收缩和舒张。人体正常的心跳就是从这里发出的,这就是“心脏起搏点”。窦房结每发生1次冲动,心脏就跳动1次,在医学上称为“窦性心律”。 窦房结及心脏电传导 总结:心电图上所谓的窦性心律,就是正常心跳。 4、房颤定义 心房颤动(英语:Atrial fibrillation,简称:AF 或 A-fib),又称为心房微颤、房颤、心房细动(日本)、心房纤维性颤动、心房纤颤、房性纤颤等,是心律不齐的一种,特色是心脏快速而不规则的跳动。心房颤动一开始发生时持续的时间可能相当短暂,但发作时间有可能越来越长、甚至不会缓解。房颤患者大多没有症状,许多患者仅表现为轻微的症状或者有疲劳感或劳动能力下降,另一部分患者则感到心悸,从胸闷不安到即将致命。 房颤电传导 心房颤动心电图(上)和正常窦性心律(下)。紫色箭头表示P波,其在心房颤动中丧失。 5、房颤分类 其他比较常见的分类: 孤立性房颤:临床及超声心动图均提示无器质性心脏病。 沉默性房颤:患者无明显症状,因脑血栓或其他原因住院而发现房颤。 二、我之前身体一直很好的,怎么就会发房颤了呢? 房颤与几种形式的心血管疾病有关,但也可能发生在其他正常心脏。已知与AF发展相关的心血管因素包括高血压,冠状动脉疾病,二尖瓣狭窄(例如由于风湿性心脏病或二尖瓣脱垂),二尖瓣反流,左心房扩大,肥大性心肌病(HCM),心包炎,先天性心脏病,以及心脏手术。此外,肺部疾病(如肺炎,肺癌,肺栓塞和结节病)被认为在某些人身上发挥作用。睡眠呼吸障碍如阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)也与AF有关。肥胖是AF的一个危险因素。甲状腺机能亢进和亚临床甲状腺功能亢进症与AF发展相关联。咖啡因消费似乎与AF无关,但酒精消费过多(“ 狂饮 ”或“ 节假心脏综合症 ”)与房颤相关。同时,房颤的家族史可能会增加房颤的风险,其他可能增加房颤发生风险的生活方式包括:久坐、吸烟(包括二手烟)等。 总结:一个地方不好,整个人都不好了。 三、房颤好怕怕,做什么检查能筛查出我有没有房颤? 2016ESC房颤管理指南中关于房颤的筛查: ①≥65岁:查体与心电图检查时注意有无房颤; ②短暂性脑缺血(TIA)或卒中者:常规行 72 小时的Holter 筛查房颤; ③起搏器及ICD 者:如有房颤应启动房颤治疗; ④不明原因卒中者:应考虑长程非侵入性心电监测或植入式 Holter 捕捉房颤;⑤≥75 岁者或卒中高危者:行系统的心电检测。 四、为什么有的医生认为房颤不需要治疗?医生跟医生间怎么会有认识分歧? 房颤主要有两大严重并发症,一个是卒中,一个是心衰。 正常人是窦性心律,心脏是泵动,规则而有力。房颤患者心跳绝对不规则,简单讲就是一个字:乱!。因此,被搅乱的血液容易在心房内淤滞而形成血栓,恰巧,心脏有个“耳朵”—心耳,一个只有入口没有出口的盲端结构。正常情况下,此处的血液可被心脏泵出、泵入,而房颤发生时,由于心脏泵动功能丧失,故此处的血液容易淤滞,加之心耳内存在不规则的梳状肌,因此极容易形成血栓,血栓脱落后可随着血液至全身各处,导致脑栓塞(脑卒中)、心梗、肢体动脉栓塞(严重者甚至需要截肢)等并发症。 心衰,也就是心脏功能的衰竭。就像汽车有发动机一样,心脏就是人的发动机。如果心脏的收缩功能减弱,那就提示心脏功能出现了衰竭。一旦心脏的收缩功能减弱后,就会导致全身的脏器供血不足,比如说会导致肝脏、肾脏、脑血管等器官出现衰竭。心衰会给患者日常生活带来很大的影响,同时还会降低患者的存活率,缩短生存时间。而在房颤患者中,有1/3-1/2的病人会出现心衰,所以对房颤患者行积极有效的治疗是十分必要的,尤其对反复发作的房颤患者而言,更是如此。 总结:谁对听谁的。 五、房颤怎么治疗? 1、药物治疗 1)预防脑卒中的抗凝药 华法林 华法林可使脑卒中相对危险降低 67% ,死亡相对危险降低 25%。但是,华法林治疗窗口窄,受到食物、药物、疾病的影响大,需要监测INR 并频繁调整剂量。INR建议保持在 2 ~ 3。治疗期间 INR维持在2 ~ 3 的时间越长越好。对于风湿性左房室瓣疾病,心脏机械瓣膜的抗凝治疗目前仅有使用华法林安全的证据。 《2016年欧洲房颤管理指南》对新型口服抗凝药物(Ⅱa 因子抑制剂达比加群,Ⅹa 因子抑制剂如利伐沙班、依杜沙班)的推荐优先于华法林。但是,机械瓣膜或中 - 重度左房室瓣狭窄患者目前不推荐使用新型口服抗凝药物,仍建议使用华法林。无论心房颤动脑卒中的危险如何,不推荐单纯使用抗血小板药物(阿司匹林、氯吡格雷等)来预防心房颤动的血栓栓塞。既往有脑卒中病史的心房颤动患者,优选新型口服抗凝药物。 总结:华法林主观优点是价格亲民,主观不足之处在于需要经常抽血监测指标(刚开始要每周验血),且存在药物耐受问题。新型抗凝药主观优点是无需常规监测凝血功能,主观不足之处在于价格昂贵。 2)抗心律失常药(胺碘酮【可达龙】、盐酸索他洛尔片【伟特】、酒石酸美托洛尔【倍他乐克】等) 指南中提到,房颤患者应该将药物治疗作为长期治疗方案。 总结:非特殊情况,药不能停。 2、微创导管消融(消融手术方式见视频) 总结:1、微创,不开胸,不留疤;2、局麻,全程清醒、耐受度高;3、关于疼痛,个体差异大、会用镇痛药。 2016ESC房颤管理指南对于导管消融做出了最新的推荐适应证: ① 阵发性房颤发作时症状明显的患者,为消除症状和防止房颤的再发,结合患者自身意愿,比较风险和获益后,导管消融可作为首选治疗方法来替代药物治疗(Ⅱa,B)。 ②对于反复发作、症状明显,且药物治疗无效的阵发性 房颤患者推荐采用导管消融治疗(Ⅰ,A)。 ③对于房颤伴有心衰和LVEF值降低的患者(如:心动过速心肌病所致的心衰),推荐采用导管消融治疗(Ⅱa,C)。 ④对于症状明显的持续性或长程持久性房颤,如果药物治疗不能改善症状,结合患者的意愿,可以考虑行导管消融术(Ⅱa,C) 六、听说房颤手术成功率不高? 阵发房颤成功率为80-89%,持续房颤成功率为60%,且成功率与术者手术中肺静脉隔离是否彻底有密切的关系。此外,房颤消融术后复发也与诸多因素相关,包括血清相关标志物、左房大小、相关基因的多态性、自主神经功能等。 总结:对患者而言,手术后的结局只有两个,要么复发,要么正常。而成功率又受诸多因素影响,个体化差异大,因此,单纯纠结成功率问题于患者来说意义不大。手术只是治疗手段中的一种更为积极的选择,所谓车到山前必有路,那么山前究竟有几条路,哪条路会相对平坦广阔一点,医生会给出专业建议,至于应该选择哪条路,这几条路最终是殊途同归还是结局迥异,医生无法回答。

狄文成 副主任医师 深圳市第三人民医院 心血管内科2292人已读 - 引用 一个医生看病经历

3年内,我看过4位医生,给了我4种不同的诊断 原创:湛庐文化今天 人的每只手由27块骨头、几十条韧带、肌肉和肌腱组成。 这些部分协同工作,使我们能穿针引线,拉大提琴,打出左勾拳,操作手提钻,爱抚情人…… 曾经有一位患者的右手又疼又肿,他平时用右手写字,用右手拿钥匙开门,日常生活中无数的事情也是用右手完成。 3年里,这位患者看过4位手外科医生,得到4种不同的诊断和治疗措施。 这名患者就是我——一名医生。 我的既往史 我的右手一直不好,因为常年使用笔记本电脑,手腕很早(10年前)就有肌腱炎。 之后的多年间,我又因为各种原因不断遭受手部的外伤。最严重的时候,每当我想多写几行字时,大拇指下方的手腕就会剧痛。 我去拍了X光片,结果显示手腕处有囊肿,但是引起囊肿的原因未知。 必须马上去看医生,不能再拖下去了。 A医生:浪费的一年 A医生今年40多岁,在波士顿医生圈里小有名气,他的等候室人满为患。 「拍个X光片吧。」他说。 我说我在已经拍过了,但他坚持让我在他的诊所里再拍一张。一个小时后,他回来了。X光片和之前的一样。 A医生说很多人的骨头里有囊肿,但没有症状。A医生建议我戴一个月的夹板,看看效果如何。 四周后,我回到他的诊室,又等了两个小时。我认真地使用夹板,但摘掉它洗澡时,手腕还是疼。A医生简单检查了我的手,让我在接下来的几周里不戴夹板,感觉一下右手腕怎么样,几分钟就结束了这次看病。 我逐渐开始用右手做事。拿比较轻的东西,比如一杯咖啡,就会觉得疼。症状没有任何缓解。 我给A医生的办公室打电话,他的秘书让我第二天过去。A医生看着我又热又肿的手,摇摇头。 「做个磁共振扫描吧。」 我问他认为是什么毛病。 「我真的不知道。」 接下来那周,A医生和我一起查看了磁共振的结果。A医生依然无法做出诊断,建议我再把夹板戴上。夹板带给我暂时的缓解,但并不解决根本问题。 在接下来的几个月里,手部轻微的活动也会造成红肿、疼痛。我一年的时间里找A医生至少看过四次病。每次复诊我都坚持要求A医生给我答案,他只是耸耸肩。 一年后,他说:「我认为你的滑膜反应过度。」 A医生解释说,滑膜是手腕和手周围关节的内衬,如果过度敏感会无法承受哪怕微小的压力。过度反应的表现就是发炎。 他建议我做个小手术彻底剥离滑膜。我问他滑膜对关节的正常功能是否至关重要,手术后是否会留疤。A医生承认滑膜很重要,但终会长出新的内衬,当然会留下瘢痕。 我不是骨骼和关节方面的专家,但我上过医学院,而且从没听说过「滑膜反应过度」这种说法。 A医生已经黔驴技穷了。但是他没有诚实地说「我真的不知道」,而是编造出一个答案,还提出了一个可能造成伤害的手术: 是时候找其他医生了。 B医生:逐渐明确诊断,但不够好 我马上去邻州看了B医生。 他是一个果断干脆的人,做事专注而审慎。 他仔细地给我做了检查,赞同「滑膜反应过度」不是真正的临床疾病。他说他决心要找出问题所在并解决它。 B医生仔细研究了X光片和磁共振上的每一处有趣的阴影和形状。他发现除了舟状骨和月骨中囊肿之外,小拇指侧手腕的另一块骨头里也有一个小囊肿。 他说我需要做三个手术:第一个手术要固定裂纹;第二个手术抽干三个囊肿中的液体,填充上从髋部取出的骨移植物;第三个手术重新定位错位的肌腱。 我问B医生三个手术的恢复期要多长,他说:「18~24个月」。 医生每天面对的各种影像资料 图片来源:站酷海洛 C医生:权威但并不专业 为了就诊C医生,我不得不动用关系,因为他是美国著名的手外科医生之一。 「X光片在哪儿?」他问。住院医生把X光片递给他,没说一句话。C医生快速走出房间,住院医生跟在他身后,他速度快得好像穿着轮滑鞋。 不超过5分钟,C医生回来了。「我们需要做关节镜检查。」他说,这意味着要把一个像柔韧的望远镜一样的设备插入我的手腕,目的是看实际的骨骼和韧带。 「我会让住院医生来安排。」C医生转身离开了。 「我知道您很忙……」我试探着说。 「忙?你凭什么认为我很忙?」C医生回击道。 「嗯,您能否告诉我,您认为可能是什么病,用关节镜能查出什么?」 「做关节镜的时候我才会知道出了什么问题。」他说,然后离开了房间。 住院医生坐下来,拿出一张纸,要我在上面签字同意做关节镜。帕姆(我的妻子,也是一名医生)一直没有说话,和我用眼神交流着。在我看那张纸时,她开始向住院医生提问,礼貌但尖锐。 她想知道这项检查需要多长时间,每种并发症的可能性,不只是列出可能的并发症,需要多长时间恢复。帕姆告诉过她的患者,任何医学干预都不是完全无害或无风险的。住院医生回答时声音紧绷,他不习惯在C医生的地盘上成为主要的说话人。 检查大约需要20分钟,不包括麻醉等准备工作,需要麻醉手臂的神经。主要并发症有疼痛和肿胀,很少发生感染。彻底恢复大约需要2~3周。 我没有签字。我觉得很茫然,托了几个人才找到C医生看病,他像一阵风一样掠过,没有停下来分享一点他广受赞誉的才华。 「我真的很想听一听C医生的想法」,我对住院医生说,「我不知道他是否知道我们也是医生。」 20分钟后,C医生回来了。 「很高兴认识你。」虽然不是非常从容,但不像之前那么匆忙了。 C医生开始列举我在波士顿、洛杉矶学习和从医期间可能认识的人的名字。不出所料,我们果然有几个共同的熟人。 帕姆问C医生,他认为我的手腕主要是什么病。 「软骨钙质沉着病。」C医生答道。 「如果认为某人患有软骨钙质沉着病,不需要做关节镜检查,服用像吲哚美辛这样的强效消炎药就可以了。」 C医生虽然没像A医生那样编造出「滑膜反应过度」,但他的诊断也相当别出心裁。 我没有迷信权威,我决定什么都不做。 D医生:动脑子且坦诚 将近一年过去了,我没怎么用我的右手。 我不写字,而是用口述记录机,我完全放弃了电脑。偶尔稍微用一用也会引起发作,比如写了三四张支票后多游泳了几圈,我的手会变得又红又肿,非常疼痛。 这时候,一位年轻的手部外科医生来到波士顿,我称他为D医生。在资深医护人员的口中,他是一个炙手可热的高手。我有些好奇,预约了他。 D医生热情、和蔼,专心地听我讲述一连串的受伤事件和偶尔发作的炎症。 让我吃惊的是,他不仅检查了我的右手,还检查了我的左手。然后他说需要给两只手都拍张X光片,而且不只是静态手的X光片,还要拍我弯曲手指,好像在紧紧抓着什么东西时的片子。 这是头一次有医生关注我的左手腕,想拍手在被使用时的骨骼X光片。 「跟我猜测的一样。」D医生说,语气里没有一丝傲慢。他把X光片放到灯箱上,给我看右手处于抓握姿势时舟状骨和月骨之间的空隙变大了,而左手没有发生这样的改变。 「我认为舟状骨和月骨之间的韧带发生了部分撕裂,或者至少是功能不良。」右手稍微用力就会疼痛的原因,正是松弛或撕裂的韧带导致骨骼之间的摩擦。 当囊肿里的液体承受压力时,液体会通过这些运河被挤压到关节里。这导致了发炎。 D医生的解释在我听来是合理的。 但磁共振没有显示韧带有问题,也没显示有从囊肿发出的通道。D医生回答说,尽管磁共振没有显示,但他打赌韧带不正常,且囊肿和关节之间有连接。 他继续说,现在的医生太依赖这类复杂的成像技术了,所以如果它们和临床情况不一致,有时你必须忽视他们的发现。 如果不修复韧带,只是用骨移植物填充囊肿,长期效果可能不会很好,因为松弛的关节会继续产生摩擦,导致疼痛。 D医生建议从我的髋部取骨移植物填充到囊肿里,并修复韧带。至于磁共振成像显示的其他异常,也就是B医生想纠正的问题:连着小拇指的肌腱和其他骨头里的小囊肿,D医生认为不应该对它们动手术。 他说对于50多岁的人来说,敲击电脑太用力、经常运动、在电梯里笨手笨脚,会造成手部的这些劳损并在磁共振中呈现出来,但是修复它们所造成的伤害可能大于益处。 D医生看起来很冷静,能独立地思考,当技术和患者的病史、体检结果相冲突时,他不会盲信技术。 他是对的吗?我决定姑且认为他是对的。于是问他做过几次他建议的手术。他停顿了一下说:「一次。」然后他详细解释了一下,说他在其他医生监督下做过几次,只独立做过一次。他刚开始执业。 我参考了D医生的建议,进行了手术。 手术很成功。经过5个月的康复,我的手腕健康程度恢复了80%,不是100%。 对于这样的康复结果,我是认可及满意的。 讨论总结 最后的结果挺好,是因为我是医生吗? 我本身是医生,我娶了个医生,这显然给我带来很大优势。但并非做为医生就知道如何选择好医生。我想从我个人经验谈谈对两位医生的评价。 B医生很好心,但不够稳健。有时少就是多,多可能是太多。强烈地想要纠正所有的异常,哪怕这些异常并不特别令人困扰,会在行医中造成不理性的理想化。 患者可以通过提出问题来帮助医生。当患者这样问时,有些医生会不耐烦,有些甚至会发怒,因为他们回答不出来所有的问题。有些医生会耐心地解答简单、直接、合理的问题。这类回答反映了医生对你的病到底了解多少,有多少还不清楚。 花了3年时间,我才彻底治好了我的手。而绝大多数的患者,可能不会了解这些事。 D医生是一位英雄。他不仅有独立的思考,找出了我不寻常毛病的根源,而且质疑了当今的「高科技之神」磁共振扫描。 同时他在自己的履历上很诚实。他本可以不直接回答我的问题,而可以说「以前我成功地做过这种手术」这样的话来搪塞我。 假以时日,他会越来越优秀。

狄文成 副主任医师 深圳市第三人民医院 心血管内科1817人已读 - 引用 特发性室颤

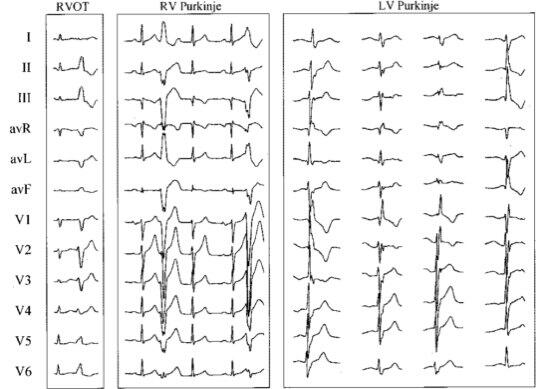

特发性室颤的历史 事实上,IVF的由来已久。早在1929年,来自于斯坦福大学的Dock W教授1报道了首例高度怀疑IVF的患者,该患者为36岁男性,反复晕厥病史就诊,伴自发终止的室颤发作,当时临床排除了所有可排除的心脏疾病,患者无任何心脏结构异常证据,而应用奎尼丁后明显抑制室颤的发作。但当时尚未引起医学界重视。自此,类似报道间断涌现,而“特发性室颤”也成为排除性诊断为大家认识。1990年,Viskin S2首次总结IVF的规律及特点,包括发病年龄、心律失常特点、临床表现及鉴别诊断等。但由于心脏疾病的认识不足,当时的鉴别诊断并不全面。之后临床上又逐渐发现Brugada综合征3、儿茶酚胺敏感性室速4、短QT综合征5等可诱发室颤发作的基础疾病,从而逐渐完善了IVF的概念。 二、特发性室颤的定义 心脏性猝死(sudden cardiac death, SCD)的原因众多,而大多数与心脏本身结构或心电活动异常相关,从而出现持续性室速/室颤、无脉电活动、心脏无收缩等,最终可导致死亡,其中以冠心病患者最为常见。但是,约有5%心脏性猝死患者无法找到其潜在的病因6。据此,IVF最初被描述为,未发现任何心脏结构异常以解释恶性心律失常事件的发生,或者仅仅存在某些电生理异常诱发恶性心律失常发生的疾病。但是,这一描述并不能排除孤立性房颤等疾病,也不能排除一过性自主神经紊乱等继发因素。此外,亦有专家提出“未发现异常心脏结构的心律失常性死亡”这一概念,但此定义仍不能排除除室颤外的其他心律失常。 同时,除心脏结构异常外,目前发现某些遗传性心律失常疾病亦可能伴发室颤的发作,例如早复极综合征(early repolarization syndrome, ERS)、儿茶酚胺敏感性室速(Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia, CPVT)。根据2014HRS/EHRA/APHRS遗传性心律失常的最新专家共识7,将特发性室颤(idiopathic ventricular fibrillation, IVF)的诊断标准定义为:心脏骤停的生还者,最好有室颤记录,并经临床评估除外心源性、呼吸源性、代谢性及中毒等因素引起的猝死。 据报道8,在加拿大共8个成人医疗中心和1个儿童医疗中心中,04年到08年间无心脏结构异常的心脏性猝死患者约有44%无法查明病因,最终诊断为IVF者占8%,以中青年男性更为多见。2012 年Nam G-B9 总结了韩国首尔牙山医院植入ICD的心脏性猝死患者病因,发现32%患者无结构性心脏病的证据。长QT综合征占3.2%、Brugada综合征占9.4%、早复极综合征占5.2%,IVF占14.5%。根据最新统计10,在2010-2014年间的共3407位瑞士院外心脏骤停者中,约1.2%最终可诊断为IVF,其中植入ICD治疗的患者中约10.8%为IVF。而临床上存在的某些遗传性心律失常类型,有时与IVF难以鉴别。 三、特发性室颤与室性早搏 短联律间期的室性早搏是诱发IVF的重要原因。Viskin11发现室性早搏中,诱发室颤的室早联律间期最短,为300±40ms,而诱发恶性右室流出道室速的联律间期为340±30ms,良性右室流出道室速为427±76ms。Ha?ssaguerre12曾入组27位IVF的患者,结果发现, 23位患者的室颤事件由室性早搏(premature ventricular beats, PVBs)诱发,入组的所有室性早搏者的联律间期均较短,其中10位患者的室性早搏起源于左室间隔的浦肯野纤维系统,9位起源于右室前壁,另外4位同时起源于上述两处浦肯野纤维。这种室性早搏图形常伴随左束支传导阻滞图形(图1)。 近年来关于IVF与室性早搏的个案报道层出不穷13-15。临床中发现这种短联律间期的单形性室早往往能够诱发IVF。此种室早以右心室处的隔缘肉柱起源多见,研究13,16,17显示,约2.5%的IVF患者中可见隔缘肉柱起源的室性早搏。其心电图表现常具备左束支传导阻滞、电轴左偏以及逆钟向转位等特点。 图1 诱发特发性室颤的室性早搏图形(来自Haissaguerre M et al. circulation, 2002) 室性早搏诱发室颤的机制与浦肯野纤维相关。浦肯野纤维是心肌组织的一部分,属于与心室肌细胞隔离的特殊纤维细胞。浦肯野纤维相对心室肌细胞更容易出现早期后除极(early after depolarization,EAD)18,促进钙离子内流,细胞膜除极化以及动作电位延长。紧随前一次窦性搏动出现的室性早搏刚好落在心室肌兴奋的易损期中,形成浦肯野纤维的异常折返环,从而诱发IVF。同时,起源于隔缘肉柱的室性早搏可能与周围的心肌自主神经系统相互作用,导致不应期离散,亦可诱发IVF16。有文献19发现,房性早搏也可以通过缩短心房与浦肯野细胞的时间间隔,促进心房肌细胞兴奋提前达到浦肯野纤维,最终诱发IVF。 总结诱发IVF的室性早搏特点,主要包括以下表现:1、起源于不同位置的室性早搏往往具备不同的心电图特点20:起源于左室浦肯野纤维时,由于左室浦肯野纤维分布广泛且电活动交错复杂,往往以正常心电图多见;当起源于右室浦肯野纤维时,室早的心电图多表现为左束支阻滞伴电轴左偏图形;而起源于右室流出道的室早,则多表现为左束支阻滞伴电轴右偏;2、诱发IVF的室性早搏往往具有较短的联律间期15:联律间期以300-330ms常见;3、可伴有“R on T”现象12,即R波刚好落在随后的T波的尖峰位置。 四、临床表现 IVF多于中青年起病,起病年龄分布在20-65岁,以35-45岁最为常见,且男性患者约占2/321;IVF患者往往以晕厥或心脏骤停为首发症状,与Brugada综合征、CPVT等不同,IVF的发作往往与情绪、运动无关,且多在白天发作,夜间睡眠时发作少见,可用于临床鉴别。 IVF的心电图具备一些特异性表现。1)QT间期正常或相对缩短:Viskin22曾纳入28名IVF患者的心电图,与年龄及性别相匹配的270名正常人群对照发现,IVF男性患者的QTc间期明显短于正常男性,而女性间的QTC间期无明显差异(男性:371±22ms vs.385±19ms;女性:411±29ms vs.401±24ms);2)IVF患者往往伴有短联律间期的室性早搏(具体描述见第3部分);3)可见R on T现象,该现象多与诱发室颤的室性早搏相关23。 五、特发性室颤的遗传学基础 尽管早期定义IVF并无明确病因,但近年来,在IVF患者中亦发现某些突变基因,用于解释IVF的发生。据报道,约20%的IVF患者有心脏性猝死或IVF家族史24,这提示遗传因素在IVF中扮演重要角色。2009年Alders M24发现,在某IVF家系中,检测到7q36染色体上DPP6基因突变。而DPP6基因(二肽基肽酶-6)编码心肌细胞瞬时外向钾通道的调控单位,是目前家族性IVF最常见的致病基因。DDP6基因突变者的mRNA转录水平是正常人的20倍,其过度表达会增强心肌细胞Ito电流,影响心肌复极,易诱发室颤。Ten Sande JN25近期收集了26个家族性IVF家系的6代成员(共601位入选者),发现47.6%成员检测到DPP6基因存在突变,而这部分人群的生存期明显低于无基因突变者。 2013年Postema PG 26发现SEMA3A基因的过度表达(SEMA3AI334V)同样会导致心肌细胞的自主神经功能紊乱,可诱发室颤。 2015年病例27报道,在浦肯野纤维引起的室性早搏所诱发的IVF中,可存在SCN5A-H588R基因突变,该基因主要编码钠通道ɑ亚单位。该基因的检测可能用于恶性室早和良性室早的鉴别。但关于室性早搏与IVF相关的基因,目前基础研究尚少。 六、特发性室颤的鉴别诊断 关于IVF与常见心律失常间的鉴别诊断,见图3。并具体描述如下。 6.1 特发性室颤与早复极综合征 早复极综合征(early repolarization syndrome,ERS)定义为:不能解释的室颤或多形性室速的生还患者,标准12导联心电图中有≥2个连续下壁或侧壁导联J点抬高≥1mm7。早复极模式(early repolarization pattern)定义为标准12导联心电图中有≥2个连续下壁或侧壁导联J点抬高≥1mm7。 伴室颤高风险的早复极波具备某些特征性表现。1)多见于男性28;2)早复极波的振幅明显增高,高于已明确病因的心脏停搏患者(0.360±0.181mV vs.0.192±0.064mV)29;3)早复极波的导联分布更为广泛(4.3±1.3个导联 vs. 2.8±0.8个导联;P=0.01);以下侧壁早复极波多见,约31%的室颤患者中伴有下侧壁早复极波(正常人群中约5%)30;4)常继发水平型或下移型ST段改变;5)可伴有低振幅T波(T波在I、II、V4-V6导联为倒置、双向或者振幅≤0.1mV/ ≤R波振幅的10%)31。6)早复极波可发生于长R-R间歇之后,这种暂停依赖性的早复极波(见图2)可预示室颤的发生,其特异性甚至高达100%32。 图2室颤患者中暂停依赖的J波明显抬高(来自Aizawa Y,J Am Coll Cardiol,2012) 临床上关于早复极综合征的基因报道较多。其中包括编码ATP敏感的钾通道相关的KCNJ8突变33,34、L型钙通道的基因变异35如CACNA1C、CACNB2B以及CACNA2D1。功能缺失的SCN5A变异36,37同样与早复极伴IVF相关。也就是说,心肌细胞的钠离子通道、钙离子通道及钾离子通道均有可能参与到早复极相关的IVF的发生发展过程。相关基因突变见表1。因此,心电图上存在早复极波以及基因检测有利于二者的鉴别。 但是,目前就早复极综合征与IVF的关系,存在诸多争议。有学者认为,IVF患者发作前后,往往存在J点的动态变化,提示IVF是J波综合征的一种表现。Derval N 等38观察16例院内发生室颤的IVF患者,发现室颤发作前,下壁导联J波振幅从2.6±1mm增加到4.1±2mm,伴随R-R间期明显缩短。Aizawa Y 32在随访91例IVF患者期间,14例IVF患者发生室颤电风暴,而室颤发作前J波振幅从0.335±0.172mm增加至0.493±0.198mm,J波振幅在室颤发作前达到最高(P=0.004)。同时,2011年Derval N 29提出早复极波在IVF患者中分布导联更多(4.3±1.3导联 vs.2.8±0.8导联)。Siebermair J 39近期发表在Europace上的文章指出,早复极波是IVF的重要预测因子,伴有早复极波的IVF患者ICD治疗效果更好。但是,2013年由HRS/EHRA/APHRS40共同制定颁布的遗传学心律失常专家共识第一次将早复极综合征与IVF并列为两种独立的遗传性心电疾病,因此,将之前伴有早复极波的IVF人群归为早复极综合征可能更为妥当。 6.2 特发性室颤与Brugada综合征 Brugada综合征常可诱发持续性室速或室颤的发作41。临床上可出现晕厥甚至心脏性猝死,有时难以与IVF鉴别。首先,由于Brugada综合征诱发室颤与迷走神经张力高有关,因此多发于夜间或静息时42。其次,Brugada综合征的特征性心电图表现为右胸导联V1、V2(常规位置、上一肋或上二肋间隙)中,≥1个导联出现ST段下斜型抬高≥2mm,包括自发出现、静脉使用I类抗心律失常药物激发试验后出现的1型Brugada波7。或者,右胸导联V1、V2(常规位置、上一肋或上二肋间隙)中,≥1个导联出现2、3型Brugada波,静脉使用I类抗心律失常药物激发试验后演变成1型Brugada波。因而I类抗心律失常药物激发试验有助于两者的鉴别。 6.3 特发性室颤与CPVT 临床上诸多CPVT曾被误诊为IVF43。近期有文献44报道,RYR2基因位点突变除引起CPVT外,还可能导致伴短联律周期的特发性多形性室速(Short-coupled polymorphic ventricular tachycardia)的发作。因而,临床上如何鉴别二者尤为重要。事实上,CPVT发作特点7是以运动或儿茶酚胺诱发的双向性室速或多形性室性早搏/室速为特点,发病年龄多<40岁。值得注意的是,少部分CPVT患者也可能运动或药物激发试验阴性,仅仅表现为运动后的长QT间期,但该家系可检测到M4109R- RyR2基因位点突变45。而在这部分群体中,CPVT确实易被误诊为IVF。 6.4 特发性室颤与LQTS 长QT综合征(Long QT syndrome,LQTS)常继发尖端扭转型室速(Torsade de pointes),而尖端扭转型室速可恶化为室颤,导致猝死的发生。现已发现13种先天性LQTS基因型,其中LQT1(KCNQ1)、LQT2(KCNH2)、LQT3(SCN5A)为主导,占到遗传学上确诊的所有长QT综合征患者的比例超过92%。LQT1心律失常事件常发生于运动或情绪激动时,LQT2常发生于休息或突如其来的噪音时,LQT3常发生于休息或睡眠时。目前以多次12导联心电图提示校正后的QT间期即QTc≥500ms,排除其他原因导致的QT间期延长为主要诊断标准7。但需要注意的是,约12%的LQTS患者QT间期在正常范围内,以LQT1患者最为常见46。针对这部分患者,肾上腺素激发试验有助于鉴别。 6.5 特发性室颤与SQTS 短QT综合征(Short QT syndrome,SQTS)是一种少见的离子通道疾病。目前统一将QTc诊断的下限值定于≤330ms7。SQTS与室颤的发作密切相关。体表心电图或者24小时动态心电图有益于临床的鉴别。但研究22发现,IVF患者中,也可表现为QTc缩短,尤其当心率偏慢而QT间期并不相应延长时,两者往往难以鉴别。 6.6 特发性室颤与短联律间期的右室流出道室速 短联律间期的右室流出道室速(Right ventricular outflow tract-ventricular tachycardia,RVOT-VT)常表现为起源于右室流出道,短联律间期的室性早搏诱发的室速,并无明确心脏结构异常。RVOT-VT在临床上多不导致血流动力学紊乱,因此被认为是一种良性疾病。少量证据表明RVOT-VT亦可引起持续性室颤或多形性室速21。但是,两种疾病间有各自的特点21。1)IVF中无单形性RVOT-VT的心电图表现,而恶性RVOT-VT患者中可见;2)程序性心室刺激不能诱发RVOT-VT患者的室颤发作,但往往诱发IVF患者的复发;3)IVF患者的短联律间期室早,其联律间期相对较短并且固定,在RVOT-VT患者中,其联律间期较长,且变化范围大。 七、特发性室颤的治疗及预后 IVF的预后较差。据Ozaydin M等的一项meta分析,共纳入2014年及以前的IVF研究23项(共纳入639名患者,包括449名男性及190名女性),行荟萃分析47示,IVF5年内的全因死亡率可达3.1%(17名患者),其中80%归因于心脏性猝死。若无任何治疗,IVF在5年内的复发率约31%(167名患者)。对于IVF患者,由于病因并不十分明确,所以治疗大多是经验性的。 7.1 ICD治疗 约80%的IVF患者最终选择植入性心脏除颤器(Implantable cardioverter defibrillation, ICD)治疗47。而ICD治疗在二级预防治疗的支持证据更多。 Ten Sande JN 25共入选601名IVF先证者及其家族成员,其中286名入选者的DPP6基因存在突变,在无症状的DPP6基因突变人群(72名)中,5年随访过程中仅有1名患者接受有效的ICD治疗(抑制电风暴发作),而7%患者发生ICD相关并发症(5%为ICD诱发的电风暴)。目前关于ICD的一级预防研究尚少, ICD治疗是否应用于DPP6基因突变者的一级预防仍存在争议。 在二级预防方面,根据最新专家共识及2015ESC指南7,48,推荐确诊IVF患者及IVF生还者植入ICD治疗(Ia类、Ib类)。同样,该荟萃分析47显示,在接受ICD治疗组中,其5年内死亡率为1%,明显低于3.1%的全组总死亡率,提示ICD治疗对IVF患者存在保护效应。Siebermair J 39从1982-2012年间共入选35名IVF患者,统计显示,IVF患者再发室性心律失常的风险较大,其中43%IVF患者接受了有效的ICD治疗(抑制电风暴以及/或心动过速),其中ICD治疗组中约67%接受至少2次ICD治疗,而14%患者因电风暴接受至少3次ICD治疗。另外,ICD治疗同样存在潜在的风险47。约40%IVF患者植入ICD后5年内发生不良事件,以ICD相关电风暴最为多见(93%)。但该部分IVF人群未将早复极综合征患者排除在外,可能过高估计了ICD不良事件的发生率。 近年来,皮下植入ICD(Subcutaneous ICD,S-ICD)治疗受到学术界的关注49。S-ICD可感知、检测并治疗室速/室颤,同时不触及心脏及脉管系统。Kautzner J49从美国、新西兰及英国共纳入符合ICD植入指征的321位患者发现,314位患者S-ICD治疗有效,S-ICD可检测到超过90%的室颤发作,所有室颤发作均成功转复。而不良事件方面,6个月内发生S-ICD并发症的比例仅1%,约13.1%的患者存在不恰当放电现象。 7.2 药物治疗 目前指南48中可用于室颤的药物为胺碘酮及奎尼丁。胺碘酮的推荐剂量为200-400mg/天,奎尼丁的推荐剂量为600-1600mg/天。IVF中以奎尼丁的研究证据更为充足。对于确诊为IVF的患者并已植入ICD,或者拒绝植入、存在植入禁忌的患者,可考虑电生理程序刺激(Electrophysiologic study, EPS)指导下或经验性使用奎尼丁抗心律失常治疗(IIb类)7。研究50表明,奎尼丁对控制IVF复发的长期效果很好。在8位EPS可诱发室颤的患者中,应用奎尼丁随访≥5年,EPS未再诱发室颤的发作。近期Belhassen B 51研究亦得出类似结论,奎尼丁可有效抑制90%持续性室颤患者的复发;但是,约38%患者发生奎尼丁相关的副作用,以腹泻最常见,其余包括血小板减少症、发热、过敏、食管炎、窦房结功能紊乱、肝炎、乏力等。但有趣的是,奎尼丁相关并发症的发生率明显低于ICD治疗(约55%)。 除奎尼丁外,有报道52表明,异丙肾上腺素可用于IVF的急性期治疗。某患者为32岁孕妇,反复发生多形性室早诱发的IVF发作,在电除颤、利多卡因、胺碘酮及美托洛尔均无效后,应用异丙肾上腺素成功抑制了室颤的复发。提示副交感神经可能参与室颤发作,在传统抗心律失常药物无法抑制心脏电风暴时,提高交感神经张力使心率加快或超速起搏可能有效。类似地,Aizawa Y 53证明在IVF患者中,应用异丙肾上腺素可明显抑制电风暴的发作。 另外,临床上有诸多研究比较了ICD治疗与抗心律失常药物的疗效,结果表明,ICD治疗在降低室性心律失常的全因死亡率方面效果更显著54-59。CIDS研究显示57,对于室颤及血流动力学不稳定的室速,5年随访过程中ICD治疗的全因死亡率较胺碘酮减少20%左右,而恶性心律失常相关死亡率减少30%左右。CASH研究显示59,对于心脏性猝死生还者,ICD术后至少随访2年,其全因死亡率下降39.3%,较胺碘酮或美托洛尔治疗均减少23%。 7.3 导管消融术 因室性早搏诱发的反复心室颤动而植入ICD的患者,或者室性早搏导致电风暴的患者,推荐有经验的术者进行导管消融治疗(Ib类)60。确诊为特发性室速的患者,存在多形性室速,已植入ICD或拒绝植入、存在植入禁忌的患者,可考虑进行浦肯野电位消融(IIb类)7。近期Lipton J 61病例报道,某IVF患者反复发生晕厥,心电图示多形性室早、室性心动过速甚至室颤,在应用异丙肾上腺素、联合奎尼丁及阿替洛尔、甚至ICD治疗后仍无改善的情况下,于左室间隔起搏点行导管消融术,术后随访9月未再发任何心律失常。多项研究14,15,62表明,射频消融术对起源于右室隔缘肉柱、右室乳头肌、右室流出道以及左室流出道、左室乳头肌的室性早搏所诱发的IVF,均有较好的疗效。导管消融术可抑制室性早搏起搏点,消融术后局部浦肯野纤维的电位明显消失,同时QRS起始部电活动轻度延迟,从而有效预防室颤再发。一项多中心研究63共纳入38名IVF患者,研究显示,诱发IVF的室性早搏起源点可位于左后分支、左前分支、右室及右室流出道浦肯野纤维。术后随访63个月,7名患者在平均随访4月时复发室颤,其中5例行再次手术后无复发。然而CASPER注册研究8显示,导管消融术后随访5年,其室颤复发率可达18%,电风暴复发率为8%,且术后有发生一过性左束支传导阻滞、室内传导紊乱的风险。并且该研究提示,术前存在束支传导阻滞者往往预示导管消融术预后不佳(再发室颤风险明显增高)。 八、结语 IVF是一种特殊的、少见的、严重危及生命的心律失常类型。由于其鉴别诊断困难、预后差,近年来正越来越引起临床医师的重视。ICD治疗已成为目前预防IVF相关猝死的最有效方法,而长期奎尼丁及导管消融术亦是重要辅助治疗手段。目前关于IVF的发病因素研究尚不明确,辅助检查及治疗手段有限。今后仍需进行大量的实验室研究及多中心、大样本随机对照临床试验,对IVF的病因、诊断及治疗方法进行更深入的探索。 参考文献 1. Dock W. Transitory ventricular fibrillation as a cause of syncope and its prevention by quinidine sulphate: With case report and discussion of diagnostic criteria for ventricular fibrillation. American Heart Journal. 1929;4(6):709-714. 2. Viskin S, Belhassen B. Idiopathic ventricular fibrillation. American heart journal. 1990;120(3):661-671. 3. Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome: a multicenter report. Journal of the American College of Cardiology. 1992;20(6):1391-1396. 4. Leenhardt A, Lucet V, Denjoy I, Grau F, Do Ngoc D, Coumel P. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia in children A 7-year follow-up of 21 patients. Circulation. 1995;91(5):1512-1519. 5. Gussak I, Brugada P, Brugada J, et al. Idiopathic short QT interval: a new clinical syndrome? cardiology. 2001;94(2):99-102. 6. Survivors of out-of-hospital cardiac arrest with apparently normal heart. Need for definition and standardized clinical evaluation. Consensus Statement of the Joint Steering Co

狄文成 副主任医师 深圳市第三人民医院 心血管内科3462人已读

狄文成 副主任医师 深圳市第三人民医院 心血管内科3462人已读 - 引用 得癌症也是运气?

癌症霉运排行榜!《科学》杂志全球首发 2017-03-24 爱康国宾 体检宝 癌症霉运排行榜 《科学》杂志全球首发 癌细胞基因突变的原因 癌症部位 运气不好 环境因素 遗传因素 骨 99.5% 0.0% 0.5% 睾 99.5% 0.0% 0.5% 脑 99.3% 0.2% 0.5% 骨髓瘤 99.3% 0.2% 0.5% 甲状腺 98.0% 0.5% 1.5% 非霍奇金淋巴瘤 95.6% 3.9% 0.5% 前列腺 95.5% 0.0% 4.5% 其他部位 93.8% 5.7% 0.5% 胆囊 91.6% 7.9% 0.5% 白血病 85.2% 14.3% 0.5% 乳房 83.4% 15.1% 1.5% 子宫 80.9% 18.1% 1.0% 眼 78.8% 1.2% 20.0% 肾 78.3% 20.7% 1.0% 胰腺 77.0% 18.0% 5.0% 膀胱 76.0% 23.5% 0.5% 肝 73.8% 25.7% 0.5% 卵巢 72.9% 22.1% 5.0% 阴茎 72.8% 26.7% 0.5% 外阴 72.8% 26.7% 0.5% 结肠 71.4% 26.1% 2.5% 霍奇金淋巴瘤 69.5% 30.0% 0.5% 所有部位 66.1% 28.9% 5.0% 阴道 57.5% 42.0% 0.5% 胃 43.2% 55.3% 1.5% 肛门 39.5% 60.0% 0.5% 食管 38.9% 60.6% 0.5% 间皮瘤 33.8% 65.7% 0.5% 肺 33.4% 66.1% 0.5% 口腔 28.7% 70.8% 0.5% 喉 28.6% 70.9% 0.5% 宫颈 24.9% 74.6% 0.5% 黑色素瘤 9.0% 86.0% 5.0% 两年前,约翰霍普金斯大学的数学家Cristian Tomasetti和癌症遗传学家Bert Vogelstein在《科学》杂志上发表了一篇论文,表明大多数癌症的发生其实是随机的,取决于「上帝掷骰子」。 结果引发了一场争议风暴,他们也因此受到科学界大规模的批评。 两年来,这几位不服气的科学家从全球涵盖48亿人的69个国家收集海量数据,对32种癌症类型的发病率和相关性进行全面的研究。 如今,他们带着实实在在的数据又回来了。就在今天,这一研究结果再次被刊登在《科学》杂志上。 他们用数据证明了随机DNA复制错误在癌症中的主要作用:28.9%的癌症相关突变归因于环境因素,5%来自遗传因素,66.1%则是源于DNA复制随机错误。 这就意味着,我们要对癌症有一个重新的认知。它不是一种主要由环境因素(比如致癌物)所诱发的一种疾病,而是主要因为人类DNA复制过程中随机错误导致的细胞基因突变。 这一发现最大的影响除了要改写教科书之外,还包括那些从事癌症预防和癌症基因研究的科学家,可能得考虑换个方向了。 Vogelstein认为,这项研究是对经典流行病学研究的补充,人类三分之二癌症的发生是由于DNA复制随机错误导致的,大家应该接受这个残酷的现实。 虽然新发现表明许多肿瘤类型的发生不可预防,但是癌症的死亡是可以预防的。 约翰·霍普金斯大学的研究人员表示,改进的影像检查和其他先进技术可以检测随时发生的肿瘤,在它们很小时进行治愈。 研究团队希望,这个发现能够改变目前对癌症研究的潮流,将更多的资源集中在癌症早期发现和干预,毕竟在我们检测到癌细胞扩散之前,可以通过手术或辅助治疗来减少死亡。 许多癌症的发生虽然难以避免,但是人类的智慧正在努力将癌症治愈。 中文编译来源:奇点网(geekheal_com) 《科学》原文:http://science.sciencemag.org/content/355/6331/1330.full

狄文成 副主任医师 深圳市第三人民医院 心血管内科1395人已读 - 引用 医生看病就象“背人过河”

发表于 2017-02-17205人已读 本文来源于人民日报 我国著名肝胆外科专家吴孟超说:“医生治病,就好像把病人一个一个背过河。”这个比喻形象地揭示了医患关系的本质。 佛家道:普度众生,脱离苦海。而医生治病,恰如佛陀“渡人”。面对凶险的疾病,医生背起病人蹚水过河,完全是出于一种职业信仰。从理论上说,医患关系是人世间最亲密的关系之一。患者离开医生,便无法战胜疾病;医生离开患者,便失去存在价值。医患之间只有相互依存,才能抵达彼岸。 那么,医患关系究竟是一种什么关系?有人说是消费关系,也有人说是契约关系,还有人说是亲人关系。其实,“背人过河”的比喻告诉我们,医患关系的本质是一种信托关系。信任在先,托付在后。病人看病求医,本身就隐含着对医生的信任,相信医生会把病人的利益放在优先地位。在此前提下,病人才敢放心地把生命托付给医生。 然而,“背人过河”是要冒风险的。有时,月黑风高,河水湍急,暗礁密布,医生深一脚浅一脚,难免发生意外,无法把病人安全背过河。这就是医学的风险性。事实上,医生总是在和未知数打交道,所以也被称为“凭幸运生存的职业”。因为人体千差万别,即便同样的疾病、同样的治疗方法,结果也未必一样。这就如同坐飞机,飞行员和乘客的利益完全一致,谁都不想出事。遇到恶劣天气,飞机出现剧烈颠簸,也是正常的事情。如果乘客一味责怪飞行员,不仅于事无补,反而可能影响飞行安全。因此,只有双方密切配合,才能最大限度化解危险因素。 近年来,我国医患纠纷日渐增多,一个重要原因就是患者不理解医学的风险性。一名97岁的尿毒症患者,在北京某医院治疗数月后正常死亡,但家属却不依不饶,指责医生抢救不力,要求医院给予赔偿。家属认为,只要人死了,医生就应承担责任。其实,生老病死本是自然规律。医生可以延缓死亡,却无法拒绝死亡。在现代社会,孩子生在医院,老人死在医院,是再正常不过的事情了。一般来说,高龄老人大多伴有疾病,临终抢救难度极大。如果要求医生百分之百成功,谁还敢收治危重病人? 其实,医生能否把病人背过河,不仅取决于医生的技术,更取决于病人的态度。如果病人能够理解医学的风险,宽容正常的失败,甚至再给医生打上一把遮风挡雨的伞,医生就会更愿意为病人冒险,救治的成功率自然就高。如果医生一边背着病人过河,一边担心被“捅刀子”,瞻前顾后,当断不断,反倒容易出现失误。 几年前曾有过一篇新闻报道,在医务界产生了强烈共鸣。一名七旬直肠腺癌患者到北京某医院治疗,手术前一天,老人在病床上给亲人们立下遗嘱:“手术的目的是治病救人,尽管术前做了相当周密的检查,但在打开之前,总也还有些未知的情况,因此也就有一定的风险。所以,我的孩子们要有个正确的态度:好了皆大欢喜,万一出了最坏的结果,那是我应该在这里寿终正寝。我所有的亲人们都不准在医院无理取闹,只管迅速办理后事。”看到这份遗嘱,医生们既受感动,又受鼓舞。结果,手术非常成功,老人安然出院。 医学不是一门纯科学,而是人类情感的表达和延伸。这就意味着,医生要对患者付出真情,患者也要对医生捧出真心。医患之间,信则两利,疑则两伤。惟有相互尊重、相互珍惜、相互信任,才能战胜疾病!

狄文成 副主任医师 深圳市第三人民医院 心血管内科1117人已读 - 引用 心肌梗塞不仅心脏还要“心”的康复

急性心肌梗死(AMI)是心血管疾病中最具负担的一种类型,且疾病可对患者造成沉重的精神心理压力。疾病使健康人转变为患者,若所患疾病潜在生命威胁会使其产生威胁感。因而心肌梗死(MI)对心理的影响深刻而持久。心肌梗死患者主要的精神心理压力包括心情沮丧、焦虑和抑郁。心情沮丧与功能恢复之间有着强烈的联系。Lane等发现,住院期间有26%的心肌梗死患者出现焦虑症状,出院4个月后为40%。在心肌梗死患者中,抑郁症和抑郁症状是常见的,虽然患病率一定程度上取决于评价方法。在对急性心肌梗死患者的纵向研究中,贝克抑郁量表测量的抑郁症状的发生率高,住院期间及出院后4个月和6个月的发生率分别为26%,38%和37%。重要的是,抑郁与延迟或无法回到以前的工作岗位、对工作或社会满意度低密切相关。Soderman等发现,抑郁意味着较低水平地恢复全职工作及减少工作时间。此外,多项研究发现心梗后抑郁是再梗死和死亡的风险因素,这可能是5-羟色胺失调的缘故。5-羟色胺失调与抑制和血小板聚集有关,两者可能会导致血栓形成和心肌梗死的风险。 任何干预方法都可以被分为针对行为改变的方法和针对情绪问题的方法。解决心理问题是实现每一个目标的核心。循证医学证据表明,心脏康复可以提高心血管疾病患者生活质量及改善患者预后。全面的心脏康复包括运动训练、风险管理、社会心理支持、患者教育和临床评估等,其目的是确保慢性或急性心脏病患者恢复最佳的身体、心理和社会状态,以使他们能够保持或恢复其在社会中的适当地位。心脏康复不仅仅为运动治疗,心理支持是心脏康复的重要组成部分,两者均可有效改善患者的精神压力。研究表明以运动为基础的心脏康复可以改善患者的焦虑状态和抑郁症状,而涵盖心理支持的心脏康复对精神压力的改善作用更为显著。如下阐述,心脏康复中改善患者的精神压力的具体方法。 首先,运动可以改善MI患者的焦虑状态和抑郁症状。抑郁与较低水平的体力活动和较差的运动耐量相关,患有高度心理风险的AMI患者的运动可能尤为重要。已有研究证明了运动可改善抑郁症患者的抑郁症状,提高患者生存率增加。但仍需循证医学证据进一步支持。此外,在ENRICHD研究中,积极治疗MI后抑郁与常规护理比较可改善抑郁症状及影响心血管的预后。 其次,压力管理培训(STM)是以认知社会学习行为模式为核心,具体治疗方法包括讲课、示范、阅读及行为演练。研究证实,以运动为基础的心脏康复与压力管理培训结合能更有效的改善心脏疾病患者的预后和生活质量。认知行为疗法可以改善患者的焦虑和抑郁症状,使患者充分认识疾病,及对疾病的信心会影响他们对疾病的行为反应。可以通过交谈,找到患者以前能处理沮丧情绪的方法,引导患者处理本次心理问题。Petrie等发现,如果患者相信疾病可治愈或得到控制,就更可能参见心脏康复计划。 此外,放松训练已被证明可以减少心肌梗死后患者的心脏反应性。尽管作用可能不显而易见,但放松可是人们冷静并进行建设性思考。可以通过学习基本的放松技巧(最常用的放松过程是基于Jacobson的深度肌肉放松技巧,包括以一定顺序交替紧张和放松全身的肌群)、监测日常中的紧张感及在应激时使用放松技巧来实现。 最后,必要时的药物干预,患者存在严重的精神压力,非药物干预方法不能缓解,可以使用药物改善患者的焦虑和抑郁。为调节患者严重的精神压力,了解其形成的原因是重要的。美国家庭医师协会科学委员会制定的仅适用于急性ST段抬高型心肌梗死患者的抑郁症临床指导指南中指出,5-羟色胺在摄取抑制剂优于三环类抗抑郁药。此外,指南中还指出,心理治疗对MI后患者的抑郁症治疗可能是有益的,而现有的证据基础并不确定那种形式的心理治疗应该首选。 所有心脏病患者患者均可受益于高质量的心脏康复,其对心肌梗死患者精神压力的影响是显著的。在临床工作中,医生可以使用简单的精神心理调查问卷来筛选患者,如医院焦虑和抑郁问卷(HADS)或生活质量评分(SF-36)等一般健康问卷。但在实际工作中,临床医生几乎很少使用评价患者精神心理状态的量表,这也映射出医生对患者精神心理情况的不重视。纠其原因可能主要为我国心脏康复还处在起步阶段,远远落后于欧美国家。目前我国对心血管疾病的管理主要集中在发病后的抢救、药物治疗及介入手术等,对发病前的预防以及发病后的康复很少给予关注和投入,导致医疗开支不堪负重。而欧美等国家已建立系统的心脏康复流程,不断地探讨如何对心脏康复进行改进。因此,我们应越来越深刻的意识到心脏康复事业不仅将存在下去,而且会越来越重要。

狄文成 副主任医师 深圳市第三人民医院 心血管内科2042人已读 - 引用 生亦何欢,死亦何苦

科技发展到今天,医生面对最大的问题不是病人如何活下去,而是如何死掉。 不得“好死”——这可能是现在最被我们忽略的幸福难题。 中国各大城市在陆续发布幸福指数。 但这些发布很健忘——忽略了“死亡质量”也是幸福指数的核心指标。 经济学人智库对全球80个国家和地区进行调查后,发布了《2015年度死亡质量指数》报告:英国位居全球第一,中国大陆排名第71。 (1) 1999年,巴金先生病重入院。 一番抢救后,终于保住生命。但鼻子里从此插上了胃管。 进食通过胃管,一天分6次打入胃里。 胃管至少两个月就得换一次,“长长的管子从鼻子里直通到胃,每次换管子时他都被呛得满脸通红。 长期插管,嘴合不拢,巴金下巴脱了臼。只好把气管切开,用呼吸机维持呼吸。 巴金想放弃这种生不如死的治疗,可是他没有了选择的权利,因为家属和领导都不同意。 每一个爱他的人都希望他活下去。哪怕是昏迷着,哪怕是靠呼吸机,但只要机器上显示还有心跳就好…… 就这样,巴金在病床上煎熬了整整六年。 他说:长寿是对我的折磨。 (2) “不要再开刀了,开一个,死一个。” 原上海瑞金医院院长、中国抗癌协会常务理事朱正纲,2015年起,开始四处去“拦刀”。 他在不同学术场合央求医生们说,“不要轻易给晚期胃癌患者开刀。” 现在中晚期胃癌患者一到医院,首选就是开刀,然后再进行化疗放疗。 “就是先把大山(肿瘤主体)搬掉,再用化疗放疗把周围小土块清理掉。”这种治疗观念已深植于全国大小医院,“其实开刀不但没用,还会起反作用。 晚期肿瘤扩散广,转移灶往往开不干净,结果在手术打击之下,肿瘤自带的免疫系统受到刺激,导致它们启动更强烈的反扑,所以晚期胃癌患者在术后几乎都活不过一年。” 而现在欧美发达国家很多都采用“转化治疗”,对晚期肿瘤患者一般不采取切除手术,而是尽量把病灶控制好,让其缩小或慢扩散。 因为动手术不但会让患者死得更快,而且其余下日子都将在病床上度过,几乎没有任何生活质量可言。 所以,朱正纲现在更愿称自己是“肿瘤医生”,外科医生关注的是这次开刀漂不漂亮,肿瘤医生则关注患者到底活得好不好,“这有本质的区别。” (3) 美国是癌症治疗水平最高的国家,当美国医生自己面对癌症侵袭时,他们又是如何面对和选择的呢? 2011年,美国南加州大学副教授穆尤睿,发表了一篇轰动美国的文章——《医生选择如何离开人间?和我们普通人不一样,但那才是我们应该选择的方式》。 几年前,我的导师查理,经手术探查证实患了胰腺癌。 负责给他做手术的医生是美国顶级专家,但查理却丝毫不为之所动。他第二天就出院了,再没迈进医院一步。 他用最少的药物和治疗来控制病情,然后将精力放在了享受最后的时光上,余下的日子过得非常快乐。 穆尤睿发现,其实不只是查理,很多美国医生遭遇绝症后都作出了这样的选择。 医生们不遗余力地挽救病人的生命,可是当医生自己身患绝症时,他们选择的不是最昂贵的药和最先进的手术,而是选择了最少的治疗。 他们在人生最后关头,集体选择了生活品质! 在奄奄一息的病人身上,被东开一刀,西开一刀,身上插满各种各样的管子后,被挂在维持生命的机器上…… 这是连惩罚恐怖分子时都不会采取的手段。 我已经记不清有多少医生同事跟我说过:如果有一天我也变成这样,请你杀了我。 一个人失去意识后被送进急诊室,通常情况下家属会变得无所适从。 当医生询问“是否采取抢救措施”时,家属们往往会立马说:“是。”于是患者的噩梦开始了。 为了避免这种噩梦的发生,很多美国医生重病后会在脖上挂一个“不要抢救”的小牌,以提示自己在奄奄一息时不要被抢救,有的医生甚至把这句话纹在了身上。 这样“被活着”,除了痛苦,毫无意义。 (4) 罗点点发起成立“临终不插管”俱乐部时,完全没想到它会变成自己后半生的事业。 罗点点是开国大将罗瑞卿的女儿,有一次,她和一群医生朋友聚会时,谈起人生最后的路。 大家一致认为:“要死得漂亮点儿,不那么难堪;不希望在ICU,赤条条的,插满管子,像台吞币机器一样,每天吞下几千元,最后‘工业化’地死去。” 十几个老人便发起成立了“临终不插管”俱乐部。 随后不久,罗点点在网上看到一份名为“五个愿望”的英文文件。 “我要或不要什么医疗服务。” “我希望使用或不使用支持生命医疗系统。” “我希望别人怎么对待我。” “我想让我的家人朋友知道什么。” “我希望让谁帮助我。” 这是一份叫作“生前预嘱”的美国法律文件,它允许人们在健康清醒时刻通过简单问答,自主决定自己临终时的所有事务,诸如要不要心脏复苏、要不要插气管等等。 罗点点开始意识到:“把死亡的权利还给本人,是一件意义重大的事!” 于是她携手陈毅元帅的儿子陈小鲁,创办了中国首个提倡“尊严死”的公益网站——选择与尊严。 所谓尊严死,就是指在治疗无望的情况下,放弃人工维持生命的手段,让患者自然有尊严地离开人世,最大限度地减轻病人的痛苦。 陈小鲁一直后悔没有帮父亲有尊严地离开。 陈老帅病重到最后,已基本没有知觉。气管切开没法说话,全身插满了管子,就是靠呼吸机、打强心针来维持生命。父亲心跳停止时,电击让他从床上弹起来,非常痛苦…… 陈小鲁问:“能不能不抢救了?” 医生说:“你说了算吗?你们敢吗?” 当时,陈小鲁沉默了,他不敢做这个决定。“这成了我一辈子最后悔的事情。” 开国上将张爱萍的夫人李又兰,了解罗点点和陈小鲁倡导的“尊严死”后,欣然填写了生前预嘱,申明放弃临终抢救: 今后如当我病情危及生命时,千万不要用生命支持疗法抢救,如插各种管子及心肺功能启动等,必要时可给予安眠、止痛,让我安详、自然、无痛苦走完人生的旅程。 2012年,李又兰病重入院,家属和医生谨遵其生前预嘱,没有进行过度地创伤性抢救,李又兰昏迷半日后飘然仙逝,身体完好而又神色安宁,家人伤痛之余也颇感欣慰。 “李又兰阿姨是被生前预嘱帮到的第一人。”罗点点很感动。 (5) 经济学人发布的《2015年度死亡质量指数》:英国位居全球第一,中国大陆排名第71。 何谓死亡质量?就是指病患的最后生活质量。 英国为什么会这么高呢?当面对不可逆转、药石无效的绝症时,英国医生一般建议和采取的是缓和治疗。 何谓缓和治疗? 就是当一个人身患绝症,任何治疗都无法阻止这一过程时,便采取缓和疗法来减缓病痛症状,提升病人的心理和精神状态,让生命的最后一程走得完满有尊严。 缓和医疗有三条核心原则: 承认死亡是一种正常过程; 既不加速也不延后死亡; 提供解除临终痛苦和不适的办法。 英国建立了不少缓和医疗机构或病房,当患者所罹患的疾病已经无法治愈时,缓和医疗的人性化照顾被视为理所当然的基本人权。 这时,医生除了“提供解除临终痛苦和不适症状的办法”外,还会向患者家属提出多项建议和要求: 要多抽时间陪病人度过最后时刻。 要让病人说出希望在什么地方离世。 听病人谈人生,记录他们的音容笑貌。 协助病人弥补人生的种种遗憾。 帮他们回顾人生,肯定他们过去的成就。 肝癌晚期老太太维多利亚问:“我可以去旅游吗?” 医生亨利回答:“当然可以啊!”于是维多利亚便去了向往已久的地方。 (6) 中国的死亡质量为什么这么低呢? 一是治疗不足:生病了缺钱就医,只有苦苦等死。 二是过度治疗:直到生命最后一刻仍在接受创伤性治疗。 尤其是后者,最让人遭罪。 北京军区总医院原肿瘤科主任刘端祺,从医40年至少经手了2000例死亡病例。 “钱不要紧,你一定要把人救回来。”“哪怕有1%的希望,您也要用100%的努力。”每天,他都会遭遇这样的请求。 他点着头,但心里却在感叹:“这样的抢救其实有什么意义呢!” 在那些癌症病人的最后时刻,刘端祺经常听到各种抱怨:“我只有初中文化,现在才琢磨过来,原来这说明书上的有效率不是治愈率。为治病卖了房,现在还是住原来的房子,可房主不是我了,每月都给人家交房租……” 还有病人说:“就像电视剧,每一集演完,都告诉我们,不要走开,下一集更精彩。但直到最后一集我们才知道,尽管主角很想活,但还是死了。” 病人不但受尽了罪,还花了很多冤枉钱。数据显示,中国人一生75%的医疗费用,花在了最后的无效治疗上。 有时,刘端祺会直接对癌症晚期病人说:“买张船票去全球旅行吧。”结果病人家属投诉他。 没多久,病人卖了房来住院了。又没多久,病床换上新床单,人离世了。 整个医院,刘端祺最不愿去的就是ICU,尽管那里陈设着最先进的设备。 “在那里,我分不清‘那是人,还是实验动物’。”花那么多钱、受那么多罪,难道就是为了插满管子死在ICU病房吗? (7) 如果遇上绝症,生活品质远远高于延长生命。我更愿意用有限的日子,多陪陪亲人,多回忆往事,把想做但一直没做的事尽量做一些。 遇到天灾人祸,而医生回天乏术时,不要再进行无谓的抢救。 没有生病时,珍惜健康,珍惜亲情,多陪陪父母、妻子和孩子。 随后,约翰逊拨通电话,向穆尤睿征求意见。穆尤睿回答:“这是最好的死亡处方。” 当我们无可避免地走向死亡时,是像约翰逊一样追求死亡质量,还是用机器来维持毫无质量的植物状态? 英国人大多选择了前者,中国人大多选择了后者。 (8) 每当这时,他孙女总低着头,不敢去看。可每天反复地清理,却还能抽吸出很多。 我问家属:“拖下去还是放弃?”而他们,仍表示要坚持到底。 孙女说:“他死了,我就没有爷爷了。” 治疗越来越无奈,他清醒的时间更短了。而仅剩的清醒时间,也被抽吸、扎针无情地占据。 他的死期将至,我心里如白纸黑字般明晰。便对他孙女说:“你在床头放点薰衣草吧。” 她连声说:“好。我们不懂,听你的。” 第二天查房,只觉芳香扑鼻。他的枕边,躺着一大束薰衣草。他静静地躺着,神情柔和了许多。十天后,他死了。 他死的时候,肤色变成了半透明,针眼、插管遍布全身。面部水肿,已经不见原来模样。 如果他能表达,他愿意要这十天吗?这十天里,他没有享受任何生命的权力,生命的意义何在?让一个人这样多活十天,就证明我们很爱很爱他吗?我们的爱,就这样肤浅吗? (9) 他度过了最后一个幸福的春节,吃了最后一次团圆饭,7菜1汤。 他给孩子们包的红包从50元变成了200元,还拍了一张又一张笑得像老菊花的全家福。 最后,父亲带着安详的微笑走了。 父亲走了,陈作兵手机却被打爆了,“很多人指责和谩骂我不孝。”面对谩骂、质疑,陈作兵说:“如果时光重来,我还会这么做。” 尼采说:“不尊重死亡的人,不懂得敬畏生命。” 我们,至今还没学会如何“谢幕”!

狄文成 副主任医师 深圳市第三人民医院 心血管内科2983人已读 - 引用 “心”负百病生,“心“正百病灭

医学重大发现(二) | 美国科学家揭开终极底牌:癌症自愈源于心脏!!! 2017-06-13 医学重大发现 真理说事 点击上方“蓝色字”即可关注我们 心脏是中心,而不是大脑,心脏的磁场比大脑强5000倍,磁场的范围可从你身体延伸出去好几公尺远。 千百年来,人们一直以为心肌只不过是输送血液的生物机器而己。但是美国南佛罗里达大学健康科学研究中心的首席科学家威斯利教授向全世界宣布:心脏可以分泌救人一命的荷尔蒙,它不仅在24小时内杀死95%以上的癌细胞,而且对其他绝症也有极好的治疗效果! 这是上帝送给所有绝望生命的最后一道出口,也是上帝送给人类的最后一件礼物。威斯利也因此被誉为揭开上帝“终极底牌”的科学家。而威斯利教授之所以能获得成功,竟是因为他多年来对自己最亲密的同窗好友仍抱着一颗沉重的负疚之心......三个人都是自己的好友,同时患癌,一对夫妻选择环游世界结束生命,结果居然自愈了,一个却被自己活生生拖进实验室,最终亡故。强烈的负疚和自责让威斯利情绪极端低落。英国各大报纸关于“夫妻创奇迹,环游世界癌症自愈”的报道,让威斯利原本负疚的心更加内疚。最后,竟患上了轻度抑郁症,实验室的工作一度中止。 但经过一段时间的“旅行疗养”,威斯利的抑郁症已得到缓解。随后,他立刻投入到了紧张的课题设计过程中。这一次,他准备将人的情绪是如何对疾病产生作用这一课题列为自己的研究目标,也就是他要揭开人体疾病自愈之谜。 他要搞清楚:绝症自愈究竟只是个案和特例,还是只要在条件满足时,就一定能成立的普遍原理。只有搞清这一点,他才能明白自己对老友究竟有没有“犯罪”,是否剥夺了他的一次自愈良机。 威斯利的课题立刻得到了院里的批准。他成立了一个特别研究小组,专门研究人体的自愈机制。在此之前,人们只知道身患绝症之后应积极采取各种康复措施去调动和增强机体免疫力;树立战胜疾病的信心,保持乐观的情绪,这样可以促使体内分泌更多的有益于健康的激素、酶类和乙酰胆碱,使免疫系统和各器官功能调节到最佳状态,从而战胜疾病。 http://7xo6kd.com1.z0.glb.clouddn.com/upload-ueditor-image-20170613-1497325670566059609.png 但究竟是哪一种物质?运用什么原理?通过什么渠道杀死癌细胞的?人类并不清楚。这也是大多数人,包括威斯利自己,在好友生死攸关的关键时刻,宁愿相信医学手段,也不愿相信小概率的人体自愈机制的原因。 对心脏功能的研究一直是威斯利的工作重点,他此前获得的所有荣誉都与这一项研究相关,这一次他更是将研究的对象锁定为心脏。因为,心脏在他心目中是那么神秘。 自古以来,人们就在使用着诸如“心病”、“心情”、“心绪”、“心爱”之类的词汇。 他坚信:心脏的功能决不仅仅只是输送血液的生物机器。果然,他拥有自己的实验室后,相继发现了三种由心脏分泌的荷尔蒙。 此前,他以为其中两种荷尔蒙只会对肾的活动产生影响,另外一种则只能够促使血管扩张。 但现在,他认为这几种荷尔蒙对人体产生的影响应远远不止这些,说不定癌症的自愈之谜就可以从中找到答案。 揭开上帝“终极底牌”,自己的心原来是生命之源 2005年3月,威斯利和他的同事将从人体心脏分泌物中提取的四种荷尔蒙全部注入到实验室培养的人体胰腺癌细胞中,发现癌细胞的增长速度明显减慢。他们又将这四种荷尔蒙分别作用于胰腺癌细胞,发现单独使用效果更好。 其中,一种名叫缩氨酸荷尔蒙——也叫血管舒张因子的心脏分泌物可以在24小时内杀死95%的胰腺癌细胞!最难能可贵的是:那仅剩的5%的癌细胞,其DNA的合成速度似乎也由此受到影响,它们将不会再扩散出新的癌细胞。这就意味着,心脏分泌的荷尔蒙能起到彻底控制人体癌细胞的作用! 在此后长达10个月时间里,威斯利的实验小组几乎对所有恶性肿瘤细胞,包括前列腺肿瘤、卵巢肿瘤和大肠肿瘤等都进行了反复的荷尔蒙灭癌细胞实验。 最后,他们得出了如下结论:心脏分泌的荷尔蒙通过直接杀死癌细胞和抑制癌细胞DNA合成以及癌细胞的生长来发挥效力,而非加速癌细胞的自我解体。 并且,这四种荷尔蒙还有助于降低人体血压,并提高排泄人体内过量的水和盐分的能力。这意味着:它们不仅对治疗癌症有效,对缓解冠心病的症状和肾衰竭也都有疗效。 这个研究结果是如此令人惊讶和振奋。在费城召开的美国内分泌学会的年度会议上,威斯利的这项全新发现成了最引人瞩目的议题。 http://7xo6kd.com1.z0.glb.clouddn.com/upload-ueditor-image-20170613-1497325644967064329.png 但是,他的研究任务还远未结束。这四种荷尔蒙如用于临床,对人体有无副作用?心脏在什么情况下才会分泌这种神奇物?都是威斯利需要进一步研究的课题。 此后,威斯利的实验室立即着手在动物身上做活体实验。在老鼠体内的实验结果显示:借助荷尔蒙疗法,他们在短时间内治愈了患有人工胰腺癌和乳腺癌的病老鼠。 同时,即使是在肿瘤没有完全消失的情况下,老鼠体内的肿瘤也会大大缩小,而且不会发生任何转移。 其中,影响血管扩张的那种荷尔蒙抗癌效果最强。尚未发现心脏分泌的这种荷尔蒙对老鼠有任何毒副作用。 威斯利还挑选了100个自愿者,分别对他们处于各种情绪状态下的心脏荷尔蒙分泌情况进行了跟踪采集发现:人的情绪越高昂,心情越愉悦,人的心脏分泌的荷尔蒙就越充沛。反之,人处在痛苦、担忧、抑郁等消极状态时,心脏几乎完全停止分泌这种激素物质。由此,千百年来困扰人类的绝症自愈“底牌”被彻底揭开了:只有在身患重病时保持心情愉悦,积极求生的患者,心脏才有可能分泌救命的荷尔蒙。当这种荷尔蒙达到一定量的时候,才能杀灭体内的癌细胞或抑制它们的生长,从而达到不治自愈的生命奇迹! 由此看来,上帝其实给所有绝境中的生命都留了最后一道出口,这也是上帝送给人类的最后一件礼物。只是这一张终极底牌,人类不走到生命的尽头,往往看不到它! 威斯利向全世界公布这张上帝的终极底牌后,举世震惊。这等于为每一个绝望的生命都带来了重生的福音! 当美国最权威的报纸《纽约时报》的记者在采访中盛赞威斯利这项发现的不同寻常时,谁也没想到,威斯利竟会情绪十分低落地说:“西医鼻祖希波克拉底早在公元前5世纪就说过,并不是医生治愈了疾病,而是人体自身战胜了疾病。” 但是,我对这句话的领悟却太迟了。如果我早5年明白这个道理,我的同窗、优秀的物理学家詹姆斯就不会在我的无知劝阻下丧失他本有权得到的这最后一件礼物了。” 有人称“你身体内部其实就是太阳系和宇宙——你的心脏是太阳,是你身体系统的中心;你的器官则是行星,而就像各大行星依靠太阳维持平衡及和谐一样,你身体的所有器官也都是靠你的心脏来维持平衡及和谐。” 加州心脏数理研究院的科学家指出,在心中感受到爱、感恩与感谢,能够提升你的免疫系统,增加重要化学物质的产出,增加身体的活力,降低压力荷尔蒙的水准、高血压、焦虑、罪恶感及倦怠,而且可以改善糖尿病患者体内葡萄糖的调节机制,爱的感觉还能让心跳的韵律更和谐。心脏数理研究院并指出,心脏的磁场比大脑磁场强五千倍,而且范围可以从你的身体延伸出去好几公尺远。 中国古人对心的论述:“中国古人以为心是思维器官,所以把思想的器官、感情等都说做心,故有“心之官则思,思则得之,不思则不得也。”这里就产生一个耐人寻味的问题:是古人错了吗?“思考”应该是大脑的功能啊!”看到加州心脏数理研究院科学家的研究,感到中国古人的论述可能是对的。也有可能是至今我们对“心”的研究还远远不够。心脏的功能决不仅仅只是输送血液的一个泵。 癌症自愈的思考:——超级好心态与超然生活,使心脏启动了自愈机制。 把死亡看透,视死如归。死亡是每一个人必然的归宿,任何人都没有例外,人是从大自然中来,也将必然回归大自然,没有什么好悲伤和恐惧的,视死如归。再也没有压力,彻底放松。压力是人们生病的诱因,没有了压力,不会再有新的疾病产生,治愈已有的病痛也会有好的作用。 本文素材均来源于网络,其陈述及观点仅供读者参考,并不以此作为“真理说事”的立场。

狄文成 副主任医师 深圳市第三人民医院 心血管内科1697人已读 - 引用 介入术后陪人需要注意的事情

介入术后,家属需要注意伤口有无渗血,病人是否不适,需要让病人多喝水,多排尿,以促进造影剂及早排泄。 此外,需要观察监护仪上的指标,心率是否过快,血压是否过高, 饮食上,要清淡饮食,避免大鱼大肉,避免羊肉汤,

代永斌 主治医师 深圳市第三人民医院 心血管内科2686人已读