湖南省直中医医院针灸科科普号

- 精选 【浮针临床】足跟痛,问题一定在足跟?

足跟痛,是一个很常见的问题,临床治疗一般常规会拍片排除可能存在的骨折及其他器质性的问题,如无明确问题,一般以保守治疗为主,针刺、艾灸、理疗、推拿、敷药等等,治疗部位一般都在疼痛局部,而且治疗周期较长。对于一般的上班族确实非常不方便,那有没有其他更好的办法呢?我们先来看看一个病例: 【简要病史】 女性,50+岁,左足跟腱处疼痛两年余,加重1周。 患者近2年左足跟疼痛,以行走、站立及负重时明显,但是平卧时也时有疼痛,有时夜间也会有疼痛,因为疼痛总体感觉较轻,加上个人耐受度尚可,同时长期在农村生活也比较抗拒来医院,一直没处理。平时上厕所不能完全蹲下去(图一)。近1周时间感觉上述症状明显加重,走路跛行很明显,家属做工作后前来就诊(近期城里帮忙带小孩)。 否认外伤史。(图一) 未行相关影像学检查,经询问初步排除骨折,触诊左足跟腱处压痛明显(轻触即疼痛),局部无明显肤色发红及皮温变化,左侧昆仑穴处较右侧稍有肿胀(很细微的差别)。左侧小腿三头肌较右侧紧张度明显增高,左侧胫骨前肌较右侧紧张度稍稍偏高(细微触诊方可察觉)。 患者左足跖屈可,背屈至90度时 跟腱处疼痛明显(图二)。(图二) 【治疗经过】: 按照触诊结果,原计划进针小腿三头肌处,但根据功能分析,最终进针处为胫骨前肌(小腿前部),扫散及再灌注动作2次,症状即消失。跟腱处用大力压才有轻度疼痛感。可下蹲(图三),背屈正常(图四),行走正常无跛行。局部触诊三头肌紧张度明显下降。(图三)(图四) 中场休息10+分钟后,患者无任何不适,再行上述治疗一次,遂拔针留管。嘱:正常活动即可,勿刻意休息或刻意活动。(治疗时的再灌注手法) 治疗后第三天回访,无任何不适感,行走、活动一切正常,仅跟腱处大力按压时稍有轻度疼痛感。嘱其近期减少负重。 治疗后约第10天回访,跟腱处压痛不明显,无其他任何不适,嘱其注意休息,适度增加负重。 因患者回乡下,后续未进一步随访,嘱其不适随诊。 1个月后,本人突然收到从湘西寄来的熏腊肉,原来是患者特地寄过来表示感谢,问其现在情况,表示上述症状均已消失。 【思考】 本例患者足跟痛,并非足底部,而在足后跟腱处。症状为跟腱处疼痛,活动亦受限,常规思路为跟腱处肌腱炎,然后就是相关治疗作用于局部。但此例经过触诊及功能分析,考虑下肢应力失常,主要为小腿前部肌肉(胫骨前肌)及后部肌肉(小腿三头肌)功能失常为主要病因,而并非足跟。如果比喻成犯罪的话,足跟只是警方发现的现场,而并非犯罪的第一现场。根据治病求本的原则,找到第一现场,也就是通过治疗改善肌肉原有功能即可。 进一步优化诊疗:常规思路应为进针小腿三头肌处,如果进针三头肌应该也有同样效果,但最终选择胫骨前肌,因为在同样疗效的前提下,患者躺着比趴着会舒服一些。 【引申】浮针治疗,一般治疗次数少,进针点也少,一般为1-2针,且不含任何药物,进针仅在皮下一般无痛感或仅有微胀感。主要治疗与肌肉软组织相关的病症。如此例患者,首先需要考虑骨关节问题,尤其是应力性骨折(疲劳性骨折)的可能,排除骨折的情况下,主要就是肌肉软组织的问题。 临床很多病症,比如很多颈肩腰腿痛大部分都是因为肌肉软组织的问题,而非骨头本身的问题,这也是传统针灸、理疗、按摩能有效的原因之一。上述保守疗法均只能针对软组织,而不能改变骨关节(复位、整脊手法除外)。 很多时候,大家所说的各类关节疼痛,为什么能通过保守治疗能解决问题?正式因为大部分的情况下主要是肌肉软组织的问题,骨头的退化比如骨质增生、退行性改变均是随年龄增长的老化而已,并非病理状态。下一次和大家聊聊 关节疼痛的问题,欢迎继续关注。 【浮针临床心得:针要浮、心要沉】没有任何一种疗法是万能的,只有准备的分析病情,选准适应症,才能不断提高疗效。

肖斌斌 副主任医师 湖南省直中医医院 针灸科964人已读 - 引用 一分钟白话“中医治未病“系列 | 中医有秘方吗?

天下无神奇之法只有平淡之法平淡之极乃为神奇 中医有秘方吗? 爷爷是一名中医,小时候每次去爷爷家,都会看见很多病人找爷爷看病,病人候诊时经常逗我玩,要我长大了也学中医,让爷爷把秘方传下来,以后也是一方名医。那时候是印象中第一次接触“秘方”这个词,我也天真的以为爷爷那里真的有“秘方”。 在爷爷的影响下,大学选择了中医学院学习中医,虽然也学习了《中医基础理论》《方剂学》《中药学》《中医内科学》等等课程,但没有深刻领悟,还常常幻想着有一天爷爷将秘方传给我,这样在我进入临床后能有独门绝技,继而门庭若市、愈人无数、名声鹊起、功成名就。 那时候,我常常会和爷爷交流,也问过爷爷治好过那么多的病人,能不能把“秘方”传给我,爷爷大笑,拿出一堆家里留存的处方单,告诉我这就是秘方。 我说,这些处方都是公开存放的,随时都可以看见,哪能算秘方。 爷爷告诉我:这些处方确实不是秘方,但你要的秘方都在这里面! 看我疑惑的表情,爷爷继续说: 为什么有人会认为中医有秘方呢? 因为古人或者现代的一些医生,有门派之别,学术之争,当这些医生经过长期的临床实践取得一些对某种或某种证型的疾病很有疗效的经验后,秘而不传外人,以维持自己的权威,这就是秘方诞生的根源。 但这种“秘方”实际上往往只针对某一些特定的证型,比如仲景的芍药甘草汤治疗足转筋,有特效;但若遇到湿气所致的足胫肿重无力,麻木冷痛,挛急上冲等症,再用此方效果却不显。 为什么呢?因为任何一个处方都有相应的适应症,只有选对证型才能发挥出其应有的疗效,甚至是奇效。 国家绝密级保护的云南白药(止血愈伤,活血散瘀,排脓驱毒),对跌打损伤(跌打损伤基本就属于气滞血瘀这一类)效果好,这里面蕴含了很多绝密级经验,比如药材三七的地道,比如特殊的药物配比等等,如果拥有这一类特殊的处方,确实是拥有了某一种“秘方”。 如果你拥有这样的秘方,确实能治疗相对应的病,甚至都不用思考,只需要判定是不是这一类的病即可。但是其他的病呢?临床上的病很多,有很多不同的证型,甚至同样的疾病,在不同的阶段也会有不同的证型。而且医生不可能掌握得了那么多的“秘方”,也没有那么多的秘方。 但是临床上很多中医,在甚至都没有掌握任何一种上述所谓的“秘方”的情况下,依然能治好很多的病。 究其根本原因,就是能够根据不同的证型来进行具体情况具体分析处理,这就是临症“辨证论治”。是结合中医学的另一个核心思想“整体观念”来“因人、因时、因地制宜”。 一代名医费伯雄在《医醇賸义》中说“天下无神奇之法,只有平淡之法,平淡之极乃为神奇。” 讲的是治病要“义理得当”,而非用药之奇。 “辩证论治”,就是中医学中的“义理得当”。 一张“秘方”的处方,需要好好保存以免丢失。 一种“秘方”的思维,只要学会就永远属于你。 这种思维就是 “辨证论治”,是中医真正的“秘方”!中医的核心思想就是“整体观念、辨证论治”,那什么是整体观念,又是怎么样辨证论治的呢? 欢迎关注一分钟白话“中医治未病系列,和你一起聊聊中医的事。 原文载于本人微信公众号【因仁而医】

肖斌斌 副主任医师 湖南省直中医医院 针灸科689人已读 - 引用 【浮针·福友·福利---义诊活动】妈妈,您的手还疼吗?

活动背景 湖南省直中医医院引进浮针疗法5年余,在临床上取得了非常好的疗效,获得了福友们(接受浮针治疗者)的一致好评。湖南省直中医医院针灸科肖斌斌 2020年12月,湖南省首家符仲华浮针医学名医工作站正式落户省直中医院,并开设浮针专科门诊,将为广大人民群众提供了更加优质的医疗服务,为更好的贯彻我院“中西医结合服务人民群众美好生活”的理念,特开展此次。本期福利关键词 妈妈手,浮针,福利如何判断是否患有“妈妈手”拇指屈曲握拳,将拇指握于掌心内,然后使腕关节被动尺偏,引起桡骨茎突处明显疼痛为阳性征。可初步判断为“妈妈手”。动图演示福友(接受过浮针治疗者,我们称为福友,而非病友)反馈符合以下条件可享受此次义诊福利:1以手腕疼痛为主且无明确外伤史,经医生筛选符合诊断者。2年龄12---70岁,男女不限(妈妈手,并非女性、成年人专属)。3无精神类疾患,可正常沟通及自主描述症状。注妊娠者、严重凝血功能异常、血友病等极易出血性疾病患者不建议参与。如果您近期做过体检或相关检查,可携带检查报告前来就诊。

肖斌斌 副主任医师 湖南省直中医医院 针灸科645人已读 - 引用 一分钟白话"中医治未病"系列|中医是什么?

中医是什么?什么是中医? 虽然中医的历史有几千年了,但大多数人对中医的印象还是比较模糊的,包括身为中医工作者的我们有时也很难全面、准确的讲出中医的含义。 其实,中医是相对西医而言的,在西医传入中国前,大家不会有“中医是什么”的疑问,因为这就是存在于人们生活中的一种“自然现象”,大家习以为常。 明末清初时,西方的一些传教士在把基督教带到中国的时候,也把西方近代科学和医药学一起带到了中国,西医也就是在这个时候传入了中国,发展至今,已经非常壮大,人们经常会去对比“中医”和“西医”的方方面面,也就自然的产生了“中医是什么”的疑问。 那么中医到底是什么呢? 有人说中医是中国医学,其实这个也不太准确,因为中国医学包含了中医学、藏医学、苗医学、蒙医学、壮医学等,因中医学使用范围以汉族地区为主,故又称为“汉医”; 另外中国医学也包括了在中国已经生根发芽不断发展的西医学。可见,中医学只是中国医学的其中一部分,又因为中国汉族人口占比最大,所以常常将“中医学”作为中华民族传统医学的一个代称。 也有人说中医就是中国的医生,这个说法就更不准确了,因为中国的医生包括了中医和西医,既有中国人从事西医的,也有外国人从事中医的。 相比上述而言,我更认可另一种说法,也就是从中国文化的角度来看,最早的“中”是“中和”“中庸”的意思,就是把已经偏离正常状态的事物恢复到正常状态中来的意思。 中医诊病常说“健康就是阴阳平衡,生病就是各种原因导致阴阳失衡,治疗就是通过各种方法让阴阳恢复平衡”。 而所谓的阴阳平衡并非是一种绝对的五五对半开的静止状态,而是保持在一种相对的动态平衡里面。 中医就是在这种中国传统文化指导下,采用各种方法把人体已经偏离平衡的状态恢复到平衡状态内的一种医术。 那么中医只是一种医术吗?还是有其他含义?什么是阴阳?中医是如何调整阴阳平衡的? 欢迎关注一分钟白话“中医治未病”系列,和你一起聊聊中医的事。 原文载于本人公众号【因仁而医】

肖斌斌 副主任医师 湖南省直中医医院 针灸科1155人已读

肖斌斌 副主任医师 湖南省直中医医院 针灸科1155人已读 - 引用 崽崽抱久了,你的手腕还受得了吗?---“妈妈手”的处理

随着二胎政策的开放,越来越多的妈妈们再次加入新生妈妈的队伍,再次享受宝宝在怀中的快乐,而长久的抱姿,却让妈妈们出现了手腕部莫名的疼痛,抱着宝宝也越来越吃力,严重的时候连拧毛巾、夹筷子都困难,照个X片却未见明显骨质问题,究竟,原因是出在哪呢?其实,这种疼痛很常见,好发于家庭妇女和手工操作者(如抄写员等),运动员(主要是羽毛球、网球),哺乳期及更年期妇女更易患本病。起病缓慢。在医学上,名叫桡骨茎突狭窄性腱鞘炎,是由于拇指或腕部活动频繁,使拇短伸肌和拇长展肌腱在桡骨茎突部腱鞘内长期相互反复摩擦,导致该处肌腱与腱鞘产生无菌性炎症反应,局部出现渗出、水肿和纤维化,鞘管壁变厚,肌腱局部变粗,造成肌腱在腱鞘内的滑动受阻而引起的临床症状。其临床表现主要为桡骨茎突部隆起、疼痛,腕和拇指活动时疼痛加重,局部压痛。 若不治疗,便有可能发展成永久性活动不便。临床表现1.桡骨茎突处隆起、疼痛,可向前臂及拇指放射痛,活动腕及拇指时疼痛加重,不能提重物。2.桡骨茎突处明显压痛,有时可触及硬结节。腕和拇指活动稍受限。3.握拳尺偏试验(Finkelstein征)阳性。诱因以前只是中老年妇女的常见病,与中老年人家务劳动多,腱鞘萎缩退化,弹性和抵抗力降低有关。但现在“拇指族”、长期使用电脑的办公白领、清洗等服务性行业的蓝领或家庭主妇等,都成为了腱鞘炎高发人群,这与姿势不不当、过度使用有密切关系。治疗原则1.局部封闭:每周一次,连续3—4次为一疗程。药物应准确注入鞘管内,疗效多满意。2.局部制动:尽量避免手部活动,如洗衣、拧毛巾等。必要时石膏固定2—4周。3.理疗或热敷。4.手术疗法:反复发作而非手术疗法无效者,可作手术切开狭窄的腱鞘和松解粘连,但要注意勿伤及头静脉和桡神经浅支。术后早期行功能锻炼。日常预防和护理方法(1)改掉不良习惯,如捻响手指等。(2)避免长时间持抱小孩、物品、拧洗衣物等。(3)连续工作时间不宜过长,工作结束后,要轻揉手指手腕。(4)患本病后要注意避免冷水刺激,以免加重症状,并积极配合治疗。(5)对于长期伏案办公人员来说,应采用正确的工作姿势,尽量让双手平衡,手腕能触及实物,不要悬空。(6)手腕关节做360度的旋转,或将手掌用力握拳再放松,来回多做几次;或将手指反压或手掌反压几下,都可以有效缓解手部的酸痛。(7)面对这种类型的疾病不应着急,放松情绪。(8)小心使用工具使用工具时,勿将压力集中于手腕基部,尽量使用手肘及肩膀。特色疗法:以上介绍的常规疗法一般疗效有效,或者疗程偏长,患者一般难以坚持。我科采用特色疗法——浮针疗法,在非痛点进针,配合再灌注手法,一般1-2次即可明显见效,部分病情严重者疗程适当增加,治疗过程中几乎无痛,治疗后无需特别护理及制动,值得一试。 浮针疗法(Fu's Subcutaneous needling)是用一次性的浮针等针具在局限性病痛的周围皮下浅筋膜进行扫散等针刺活动的针刺疗法,在操作时,常配合再灌注活动(Repufusion Approach)。是由原第一军医大学符仲华老师发明。浮针疗法在英文中曾被称为Floating Acupuncture、Fu's Acupuncture,Fu Needling、Floating Needling、Fu's Subcutaneous needling。浮针疗法具有适应症广、疗效快捷确切、操作方便、经济安全、无副作用等优点。适用于临床各科,特别是疼痛的治疗,有着较为广泛的作用。

肖斌斌 副主任医师 湖南省直中医医院 针灸科1541人已读 - 引用 图文详解腰椎滑脱

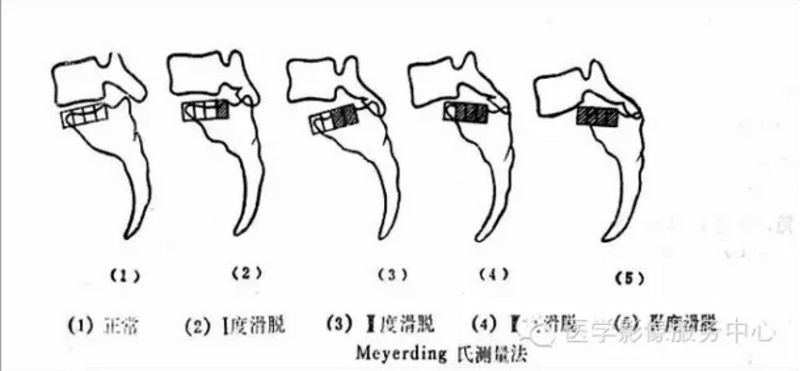

脊椎滑脱是指因椎体间连接异常发生的上位椎体与下位椎体表面部分或全部的滑移。 腰椎介绍:椎体较大;棘突板状水平伸向后方,相邻棘突间间隙宽,可作腰椎穿刺用,关节突关节面呈矢状位。 人体有五个腰椎,每一个腰椎由前方的椎体和后方的附件组成。椎板内缘成弓形,椎弓与椎体后缘围成椎孔,上下椎孔相连,形成椎管,内有脊髓和神经通过,两个椎体之间的联合部分就是椎间盘。它是由纤维环和髓核两部分组成。髓核位于椎间盘的中央,它是一种富含水分 、呈胶冻状的弹性蛋白。在髓核的周围是纤维环,一层层的纤维环把两个椎体连接在一起,并把髓核牢牢地固定在中央。 腰椎滑脱最常见的原因是随年龄增加而发生的退行性腰椎滑脱,又称假性滑脱;其次为由于运动损伤、先天或不明原因造成腰椎峡部崩裂而导致的腰椎滑脱,又称真性滑脱。 一般通过侧位片来观察:能清楚显示椎弓崩裂形态。裂隙于椎弓根后下方,在上关节突与下关节突之间,自后下斜向前下,边缘常有硬化征象。病变一侧者侧位片显示裂隙不完全或不清楚,两侧者显示较清楚。 侧位片可显示腰椎滑脱征象,并能测量滑脱分度及分级。 分度判定:国内常用的是Meyerding分级,即将下位椎体上缘分为4等份,根据椎体相对下位椎体向前滑移的程度分为I-IV度。 Ⅰ:指椎体向前滑动不超过椎体中部矢状径的1/4者。 Ⅱ :超过1/4,但不超过2/4者。 Ⅲ :超过2/4,但不超过3/4者。 Ⅳ :超过椎体矢状径的3/4者。

肖斌斌 副主任医师 湖南省直中医医院 针灸科7715人已读

肖斌斌 副主任医师 湖南省直中医医院 针灸科7715人已读