太原市第八人民医院科普号

- 精选 治疗脑震荡的神方-钩藤三七方

父亲20年前,下矿井后脑勺被塌下的一矿物砸中,幸好戴着的安全帽挡了一下才不至于酿成惨案。此后几日头痛烦躁、疼到厉害的时候猛烈撞墙。后得一方:钩藤三七(三七打碎)各7两,分7份,水煎,日3服,分7日服完。服后头痛竟然痊愈。 多年后学中医,再思此方,7两按照汉制竟有350克之多。二药相合共700克,每日100克,分3次,钩藤三七量均为15克之多。由于时间久长和医学知识不足,母亲也不知道当时称量是按照一两50克还是30克算,因在农村购买,估计是按照今制称量,换算过来,两药合计竟有700克之多,每次钩藤三七均有30克。 由于药效显著,故提出来供大家撷取。取名钩藤三七方。

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科1613人已读

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科1613人已读 - 精选 治疗慢性腹泻用参苓白术散

参苓白术散治疗久泄之脾胃虚弱证。 主要症状是:大便溏泄时间长,食少,稍微吃一些油腻食物则大便次数增加。面黄神疲、舌淡苔白、脉细弱。 药物组成:人参 白术 茯苓 山药 甘草 莲子肉(健脾益气)陈皮?白扁豆?薏苡仁(利湿健脾)砂仁?桔梗?(理气健脾)

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科4951人已读

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科4951人已读 - 引用 桂枝加附子汤

原文:太阳病,发汗,遂漏不止。其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。 小编自己的理解: 一.发病原因: 太阳中风证本应该用桂枝汤解肌,却用了麻黄汤发汗;或者太阳中风证用桂枝汤过汗;或者太阳伤寒证用麻黄汤过汗。出现了遂漏不止(漏汗)的变证。 二.症状: (1)恶风。 (2)小便难。 (3)四肢微急,难以屈伸。 三.治疗方法: 桂枝加附子汤主之。 四.按语 1.桂枝加附子汤治疗过汗津液大伤所致病证。 (1)液伤于外,故四肢微急、难以屈伸。 (2)液伤于内,膀胱津少,故小便难。 2.桂枝加附子汤与真武汤 (1)真武汤回里阳,治疗里寒亡阳。 (2)桂枝加附子汤大补表阳,治疗表寒漏风,四肢拘急。 五.医家解读 柯琴曰:是方以附子加入桂枝汤中,大补表阳也。表阳密,则漏汗自止,恶风自罢矣。汗止津回,则小便自利,四肢自柔矣。汗漏不止与大汗出同,而从化变病则异。 从柯琴的观点来看,是针对本病三大症状来治疗。而止汗是关键。附子温阳实表,先止漏汗。漏汗止,则液不亏。里液足膀胱不干,故有小便;外液足经脉得濡,则四肢柔。 六.延伸思考 1.有人说桂枝汤是止汗剂,为什么用桂枝汤会出现过汗的情况,可见说法有误。 2.本文并未说是服用桂枝汤过汗导致的漏汗不止,过汗说法是小编自己的观点。然而反思,如果说桂枝汤有止汗之功,为何在出现“遂漏不止”时不用桂枝汤止汗,而是加入了温阳实表的附子。这也否定了桂枝汤是止汗剂的说法。

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科4967人已读

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科4967人已读 - 引用 五苓散证、白虎加人参汤证与桂枝加附子汤证比较分析

导读:小编在文章中对和五苓散证有密切联系的饮水方证、白虎加人参汤证、桂枝加附子汤证均进行了论述。希望能够通过对各方证的对比学习加深对太阳病汗后病情演变情况的了解程度。 原文: 太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。若脉浮,小便不利,微热,消渴者,五苓散主之。 小编解读: 一.本段文章应该分两节分析,作者以假设的写法说明了汗后出现的两种情况。文中诸如“胃中干、胃气和”均不是症状,均为推论性文字。所以通俗解释如下:太阳病汗后出现了大汗出的情况,同时或者之后出现了烦躁不能睡眠的情况。如果口干想喝水就让少量喝点,如果胃气能和会痊愈。如果口渴程度重甚至达到如同“消渴”的情况,脉浮,身微热,同时小便不利,可以服用五苓散。可以说,无论是饮水方证还是五苓散证,均有胃中干、烦躁不得眠的主症。 本段原文第一节: 太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。 1.读本节应该和白虎加人参汤证相比较。白虎加人参汤证原文说:?服桂枝汤,大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。 2.本节论述饮水后胃气和,烦躁不得眠症状痊愈,姑且可以称为饮水方证,是发汗后津液相对不足导致的胃中干,并没有热邪陷入阳明的情况,由于饮水后胃燥得到缓解所以烦躁不得眠的症状痊愈。而白虎加人参汤证是属于过汗后热陷阳明,出现“大烦渴不解,脉洪大”的情况。在白虎加人参汤证中,“脉洪大”即是交代邪热陷入阳明的情况,所以用石膏、知母清热,粳米、甘草、人参益阴生津,合方白虎加人参汤清热生津。 二.本段文章原文第二节: ?若脉浮,小便不利,微热,消渴者,五苓散主之。 1.本节出现了小便不利的症状,可以和桂枝附子汤证做对比。桂枝加附子汤证原文说:太阳病,发汗,遂漏不止。其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。两方证均出现了小便不利,均于汗后出现。为什么其他症状却全然不同。小编分析如下: 〈1〉桂枝加附子汤证汗后津液大伤的同时损伤大量阳气,甚至伤阳气的程度远远大于伤津液的程度。所以出现一派阳气虚的症状。太阳经表阳不足太阳经脉得不到温煦出现了下肢拘挛的情况;表阳不足玄府不闭出现“遂漏不止、恶风”的情况。太阳膀胱腑里阳不足不能气化津液所以出现小便不利的情况。 〈2〉五苓散证汗后出现表邪不解、邪热内陷(太阳腑相对于太阳经已经属于内陷)、津液损伤的情况。虽然病邪仍在太阳经(脉浮,微热),但已经出现了向阳明经传变的趋势,所以出现了“烦躁不得眠、消渴,胃中干”的情况。五苓散证是典型的太阳经病邪不解由标及本出现了经腑同病的情况。从五苓散的方药也可以看出来,方药包括:白术、泽泻、猪苓、茯苓、桂枝。桂枝解表散寒、温煦膀胱化水液。那么问题又出来了,既然五苓散证出现了津液不足的情况,为什么五苓散方中仍应用大量的利尿药?殊不知五苓散证出现津液不足的同时有邪热内陷于太阳膀胱腑,热遏膀胱,不能化水,水液结于膀胱,所以需要利水。 〈3〉从桂枝汤证及桂枝汤变证诸方联系起来分析,白虎加人参汤证更反证出是使用和营实表的桂枝汤过汗导致。而麻黄汤大开玄府,汗液大泻,更容易出现阳气大虚的症状。所以桂枝加附子汤证更倾向于是麻黄汤过汗导致。

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科2565人已读

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科2565人已读 - 引用 白虎加人参汤证

原文:服桂枝汤,大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。 一.小编解读: 1.白虎加人参汤证与桂枝加附子汤证区别: 白虎加人参汤证和桂枝加附子汤证二者均为过汗或者误汗后导致。二者均出现了伤津液的现象。但白虎加人参汤证主要表现为大烦渴;而桂枝加附子汤证主要出现为恶风、小便难、四肢微急、难以屈伸。 2.刨根问底: 为何两者都由于过汗出现了伤津液的现象,表现却完全不同? 小编认为: (1)桂枝加附子汤证病邪仍在太阳。因为病邪随太阳经入膀胱水府,伤及膀胱的津液。所以出现太阳经病证四肢微急、难以屈伸;出现太阳府证小便难。加之过汗毛孔开张,有恶风表证,所以用桂枝汤温经解表,加附子温阳生津。 注:太阳膀胱腑为水府,为本,太阳经为标。本证为太阳经腑标本同病。从经入腑已属于内传。 (2)而白虎加人参汤证病邪已不在太阳,已经传入阳明。所以方中仅为石膏、知母、粳米、甘草、人参等清热清热生津药物。何以得知?大烦渴为阳明证,脉洪大为阳明脉。因为大烦渴、脉洪大出现于大汗出后,邪陷阳明,津液大伤,胃中干燥,所以用白虎加人参汤,清热生津,止烦渴。 3.延伸思考: 山西名医刘邵武先生自创三部六病学说,将人体分为表部、中部(半表半里)、里部。每部病证又按照阳(实、热)、阴(虚、寒)属性划分,三部共为六病。如果按照根结理论划分病证,会不会对解读伤寒论又有一些帮助呢?

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科4203人已读

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科4203人已读 - 引用 泄泻中医治疗方法

急性拉肚子该吃什么药? 拉肚子,西医叫肠炎,中医叫“泄泻”。主要分两种,急性和慢性。 这里主要讲急性肠炎的情况(中医叫暴泄)。 急性泄泻,治疗方法需要止泻。(用药选蒙脱石散)如果大便常规化验有白细胞甚至脓细胞、严重者血常规白细胞升高,需要抗菌消炎。(使用消炎药需要大便培养及药敏试验作为指导)。 中医辩证分型的话分:寒湿内盛、湿热伤中、湿滞肠胃。 寒湿内盛型舌苔白或白腻,用药霍香正气水或散。可以选择成药。 湿热伤中和湿滞肠胃不好区分,舌苔均为黄腻。但是湿滞肠胃泄下粪便多有未消化食物残渣,而湿热伤中泄泻多会肛门灼热。 湿热伤中用葛根芩连汤。无中成药。遇到此型需要求诊于中医开药。 湿滞肠胃用保和丸。有中成药。

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科2409人已读

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科2409人已读 - 引用 中医与中华文化共同复兴

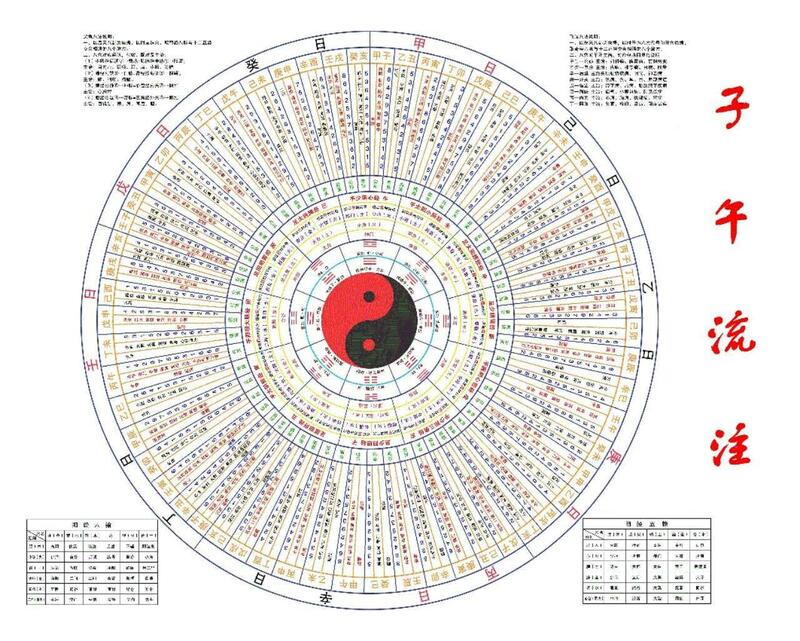

从《神农本草经》《黄帝内经》到《伤寒论》到《千金方》到《温病条辨》,以中华文化为载体的中医从理论体系的完善到方药的临床实践,上溯岐黄,下及吴氏鞠通,其实中医一直在前行。在中国这片神奇的土壤上,形成了医、易、文、艺、农等诸多似乎不相勾连的事物皆以中华文化为载体的有机结合。 在医学,有五运六气、子午流注、灵龟八法,以天干地支日月星辰的运转指导用药施治的时间。(天干是:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。地支是:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。)而易学、农学无一不是以自然为大前提下进行推演运算,天人合一的思想贯穿中国古人生活的方方面面。 即使是金元满清,皆是对中华文化倍加推崇,以至于有张元素为代表的易水学派,刘完素伊始的补火一门。 中华文化受到毁灭性打击,实则应规则于五四运动的全盘否定。文化之毁,直接摧毁了中医赖以生存之土壤,以至于后学迷茫,狂妄之徒毁灭中医之言甚嚣尘上。 欲兴中医,先复兴中华文化,土壤既肥,中医亦会重新焕发生机。

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科1188人已读

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科1188人已读 - 引用 腰痛中医分型

腰痛又称“腰脊痛”,是指因外感、内伤或挫闪导致腰部气血运行不畅,或失于濡养,引起腰脊或脊旁部位疼痛为主要症状的一种病证。 相当于西医的腰肌纤维炎、强直性脊柱炎、腰椎骨质增生、腰椎间盘病变、腰肌劳损等腰部病变以及某些内脏疾病。 主要分型有:寒湿腰痛、湿热腰痛、瘀血腰痛、肾虚腰痛。 寒湿腰痛用药:甘姜苓术汤。 湿热腰痛用药:四妙丸。 瘀血腰痛用药:身痛逐瘀汤。 肾虚腰痛用药:肾阴虚用左归丸,肾阳虚用右归丸

张喜斌 主治医师 太原市第八人民医院 中西医结合老年病科1.2万人已读