北京同仁医院南区(亦庄院区)普外科科普号

- 精选 关于阑尾炎的方方面面

阑尾炎分为两种:急性阑尾炎和慢性阑尾炎。急性阑尾炎的典型症状为“转移性右下腹痛”,期初表现为上腹痛,后逐渐转移至右下腹,通过查体和腹部CT等影像学表现一般诊断较容易,对于症状较轻、体征不重、输液治疗有效的患者多可通过保守治疗好转,对于存在阑尾粪石、合并腹膜炎、输液治疗无效、多次反复发作的患者,建议行手术治疗。对于存在阑尾周围脓肿及包块形成的患者,如果患者体温正常、腹痛缓解,可继续抗感染治疗,待包块吸收后再行手术治疗。慢性阑尾炎患者多存在急性发作史,并反复发作右下腹痛或不适。但有部分慢性阑尾炎患者无急性腹痛发作史,依靠影像学检查可明确诊断。不论是急性还是慢性,均可采用腹腔镜微创手术,中转开腹率及手术并发症发生率极低。

李伟 主治医师 北京同仁医院南区 普外科4001人已读 - 精选 胆囊切除术后的饮食原则

具体的饮食注意事项:(1)根据症状和对脂肪的耐受程度,不应过多摄入脂肪,主张用植物油烹调。(2)在满足患者需要的基础上,总热量不能过高。肥胖和超重患者应减体重,使之降到理想体重。热能按低热能饮食原则供给。(3)限制胆固醇的摄入。限制动物脂肪及含胆固醇高的食物,如内脏以及鱼子、蛋黄等。可以选用鱼肉、瘦肉、蛋清等。(4)蛋白质应按正常需要量或偏低,以每日供给蛋白质50克~70克为宜,但要选择含脂肪低的蛋白质食品,如脱脂奶、蛋清、海鱼等。(5)注意维生素摄入,尤应注意脂溶性维生素A、维生素D、维生素E、维生素K的补充,其中维生素K对控制某些类型黄疸引起的出血有效。(6)忌用刺激性或产气食品,如萝卜、洋葱等,禁烟、酒。(7)采取少吃多餐,注意多饮水。切除胆囊后,机体便失去了胆囊的储存、浓缩、排泌胆汁和分泌等功能。表现在脂肪消化功能方面的问题是没有浓缩的胆汁进入小肠,肠内胆汁酸浓度降低,胆盐的含量也比正常人减少一半。如果摄入的食物中脂肪含量较多,会引起脂肪的消化不良并影响脂溶性维生素的吸收,经过一段时间后机体会逐渐适应和代偿,这一过程需要2~3个月。因此,在这一段适应的时间里,对脂肪的摄入量要加以限制,尤其是1次不能吃含太多的动物脂肪的食物。一般采用少吃多餐的办法,一餐食量不宜过饱。食物内容可以是低脂半流食或低脂软饭,如各种粥类、面条、面包、饼干、豆腐、蛋清、去脂牛奶、低脂瘦肉、少纤维蔬菜和水果等。烹调以炖、蒸、煮的方法为宜。根据对食物的耐受情况,脂肪控制可以从每日20克过渡到每日40克。手术后经一段适应时间后,再逐渐放开对脂肪食物的摄取。胆囊切除术后腹泻的主要原因不少胆囊炎、胆石症病人在做了胆囊切除术以后,在3-6个月时间内,经常会有大便不成形、较稀甚至腹泻的现象。如果进食了脂肪性食物,则症状就更严重。这种情况在医学上叫做“脂肪性腹泻”。那么,胆囊炎、胆石症病人胆囊手术后为什么会出现腹泻呢?这是因为,胆汁是由肝脏分泌的,肝脏每天分泌胆汁约800-1 000毫升,胆汁经胆管流入十二指肠,帮助脂肪的消化,帮助脂溶性维生素A、D、E、K的吸收。同时,胆囊还具有储存和浓缩胆汁的作用。但是,胆囊炎、胆石症病人切除胆囊后,由肝脏分泌的胆汁直接流入胆总管,进入小肠。当人们进餐时,由于肠道缺乏足够数量高浓度的胆汁来帮助脂肪的消化与吸收,人们的消化能力尤其是消化脂肪的能力就会明显下降。这样一来,就有一部分乳化不全的脂肪性食物随粪便排出,这时病人就会出现腹泻。另外,胆囊切除之后,肝脏产生的大量胆汁没有经过胆囊储存、浓缩,就直接源源不断地进入肠道,这对于空着的、没有食物的肠道也是一种刺激,也会引起腹泻或大便不成形。胆囊切除以后,身体为适应消化的需要而逐渐发生一些代偿性改变。在这段代偿、适应的时间里,消化吸收脂肪的功能会暂时受到一定的影响。为了较快地适应这种改变,胆囊切掉的人吃脂肪的量要适当地予以限制(即所谓低脂饮食),尤其不宜一次吃太多的动物脂肪食物(如肥肉、猪蹄膀、猪脚爪、奶油等)。3-6个月以后,再根据身体对脂肪性食物的反应情况,逐步适当增加一些脂肪性食物,直到维持平时的正常量。如有不舒服或发生腹泻,再酌情减少一些或暂时几天不吃脂肪性食物。有些人把“少吃脂肪性食物”片面地理解为少吃动物性脂肪,而对植物油不加限制。其实,这样也会产生同样的症状。因为不论是植物性脂肪还是动物性脂肪,在肠道的消化和吸收都必须有胆汁参与。所以,如果一次植物油吃得过多,引起的症状是一样的。胆囊切除术后的生活护理:胆囊是人身体里储存胆汁的场所,不断地将肝脏分泌的胆汁储存起来,并加以浓缩,在进食的时候,胆囊通过自身的收缩,将浓缩的胆汁排入十二指肠,以帮助消化脂肪。如果胆囊因诸如胆囊炎、结石、息肉、胆囊癌等种种原因不得不被切除时,人们将面对因胆汁得不到调控而引起的生理状态的改变。这时,胆汁将持续进入十二指肠,而在人们进食时却又不能得到足够的胆汁来帮助消化,会导致消化不良的症状出现,如腹部不适、腹胀、腹泻等。手术切除胆囊是治疗胆囊结石的有效疗法。手术切除胆囊后,患者经过一段时间的调整恢复,可以获得自身的调节代偿,即通过胆管的代偿性扩张,有效地维持机体的正常生理功能。由于胆囊切除后代偿功能的调节需要一定的时间,此时人体的消化功能毕竟要相对减弱,因此,胆囊切除手术后的病员,在家庭护理上要注意以下几个问题:1)饮食指导选择易消化的食物。手术后近期,尽量减少脂肪及胆固醇的摄入,不吃或少吃肥肉、油炸食品、动物内脏等,如果因口感需要可适当用一些橄榄油来烹制食品。要增加富含蛋白质的食物,以满足人体新陈代谢的需要,如瘦肉、水产品、豆制品等。多吃富含膳食纤维、维生素的食物,如新鲜水果蔬菜等。养成规律进食的习惯,并且要做到少量多餐,以适应胆囊切除术后的生理改变。消化不良的症状大概会持续半年左右,随着时间的推移,胆总管逐渐扩张,会部分替代胆囊的作用,消化不良的症状也就会慢慢缓解。这时饮食也就能逐步过度到正常了。2)恢复正常饮食,宜保持低脂肪、低胆固醇、高蛋白质的膳食结构,忌食脑、肝、肾、鱼子等动物内脏及油炸食物,更应忌食肥肉、忌饮酒、以免影响肝脏功能,或造成胆管结石。3)注意心理卫生,经常保持情绪稳定,乐观豁达,避免发怒、焦虑、忧郁等不良情绪的产生,以防止中枢神经和植物神经的调节机能发生紊乱,影响胆管代偿功能的恢复。4)适当参加体育锻炼和轻体力劳动,忌长时间坐卧、活动过少,以利肌体功能的恢复。术后两三个月内,可以进行像散步这样的活动,以促进机体的恢复。5)定期复查遵医嘱服药并定期到医院复诊,遇有不适应及时就诊。在医生指导下,服用消炎利胆的药物,如西药消炎利胆片,中药大柴胡汤合金铃子散加减等,并根据不同情况,补充维生素B、C、K等,对保护肝脏、防止出血有重要意义。

孔维杰 医师 北京同仁医院南区 普外科1497人已读 - 北京同仁医院普外科开展首例腹腔镜腹股沟疝日间手术

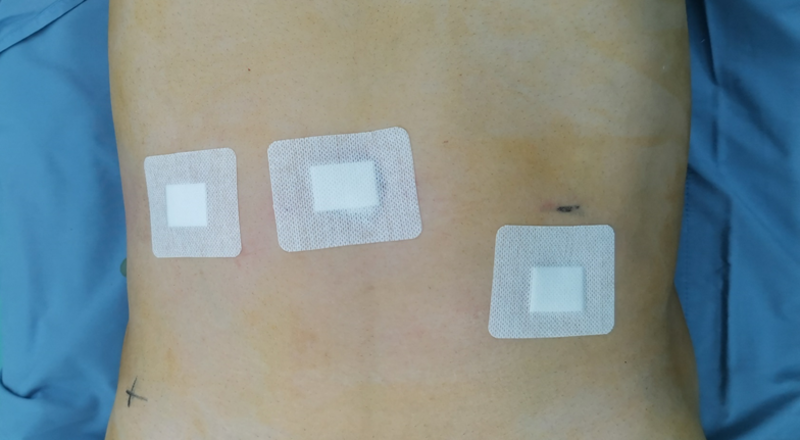

2022年1月22日,北京同仁医院普外科疝专病诊疗团队首次开展了腹腔镜腹股沟疝日间手术。患者早上办理完入院手续后随即进入手术室,在多部门的支持配合下,完成了全麻下腹腔镜腹股沟疝修补术,患者术后4小时下地活动,当日就恢复流食,当天傍晚出院回家休养,患者及家属对手术效果非常满意。腹股沟疝以手术治疗为主,传统的开放手术是从前腹壁入路,在腹股沟区做一个6-8cm的长切口,术后患者因为切口疼痛明显,导致术后活动不便,甚至有些患者起身后连腰都直不起来。随着微创手术技术的发展,腹腔镜疝修补手术逐渐发展和成熟起来,腹腔镜疝手术在腹部只做三个0.5-1厘米的小切口,手术不仅能治疗同侧的腹股沟直疝、斜疝和股疝,还能同时发现和治疗对侧的“隐匿疝”。由于切口小、操作微创,术后患者疼痛轻、恢复快,能够早期下地活动,早期恢复饮食,患者满意度高。

焦守斐 主治医师 北京同仁医院南区 普外科269人已读

焦守斐 主治医师 北京同仁医院南区 普外科269人已读 - 引用 健康宣教——腹外疝(腹股沟疝、股疝、脐疝、切口疝等)

一、病因及诱因: 腹壁强度降低和腹内压增高。腹壁强度降低常见于:先天性疾病及老年体弱者;腹内压增高常见于:慢性咳嗽、便秘、排尿困难、肥胖等。 二、 治疗方法:腹腔镜微创手术常作为首选手术方法。 1、术前指导 (1)去除病因:戒烟,避免受凉感冒。若有慢性咳嗽、便秘或前列腺增生所致排尿困难等要先进行治疗,去除病因后再治疗腹股沟疝。 (2)饮食:术前3天进食易消化、纤维素高的饮食,多饮水,防止便秘;术前一天晚12点起禁食水。如果有高血压药物,可手术当天晨起使用少量水服药。 (3)进入手术室前排尿,防止术后尿潴留。 (4)备皮:去除手术区域毛发,有助于减少切口感染。 2、术后指导 (1)饮食:术后6小时后可逐渐进流食,术后第1天进易消化半流食,术后3-5天逐渐恢复到正常饮食。 (2)活动:术后鼓励在体力允许情况下早期下床活动,活动量以不觉疲劳为度,注意保暖、防止感冒引起咳嗽。 (3) 特殊护理指导:腹带压迫疝气部位,术后疝气部位压沙袋12小时。 三、 出院指导 (1)饮食:多饮水,进食易消化、高纤维素的食物,以防便秘引起腹压增高。 (2)活动:术后3个月内不宜重体力劳动或剧烈运动,佩戴疝气带或腹带3个月,避免引起腹内压增加的因素,如慢性咳嗽、便秘、排尿困难、肥胖等,有助于预防疝复发。 (3)伤口:每3-5天换药,术后7-9天拆线,医生根据伤口愈合情况决定具体拆线时间。 (4)术后1周左右门诊复查: 严立教授(普外科副主任医师01-YL:亦庄院区周一上午、周四上午); 刘彤教授(普外科副主任医师03-LT:亦庄院区周一上午、周五上午); 杜国元教授(普外科副主任医师04-DGY:亦庄院区周二上午、周四上午;崇文门院区周五下午); 高峡主治医师(疝专台:亦庄院区周二上午、周四全天); 焦守斐主治医师(疝气肛肠专台:亦庄院区周二下午、周四下午)。

焦守斐 主治医师 北京同仁医院南区 普外科868人已读 - 引用 健康宣教——痔疮等肛周疾病

一、病因及诱因: (1)解剖学因素:站立或蹲位时,肛门及直肠由于重力、粪便和周围脏器的压迫,直肠静脉回流不畅,容易形成痔静脉丛曲张,且直肠黏膜下层组织疏松,容易形成肛垫下移。 (2)遗传因素:某些患者静脉壁先天性薄弱,或直肠黏膜先天性脱垂。 (3)生活因素:久站、久坐或久蹲,长期负重远行,影响静脉回流,引起痔静脉丛曲张。运动不足,肠蠕动减少,粪便下行迟缓,或习惯性便秘,导致粪便长时间压迫和刺激直肠静脉,使局部充血和血液回流不畅,引起痔静脉内压力升高。 (4)局部刺激:肛门受冷、受热、便秘、腹泻(成形软便最佳)、过量饮酒和辛辣食物,都可刺激肛门和直肠,使痔静脉丛淤血曲张。 (5)肛门静脉压力增高:肝硬化、心脏功能代偿不全等,均可使肛门静脉淤血,压力增高,影响直肠静脉血液回流。 (6)腹内压力增加:腹腔巨大肿瘤、前列腺增大、妊娠、饮食过饱或蹲厕过久等,都可使腹内压增加,影响直肠静脉的血液回流。 (7)肛周感染:肛周感染导致痔静脉壁弹性组织减弱,曲张逐渐加重,生成痔块。 二、临床表现: 1、内痔是肛门齿状线以上,直肠末端黏膜下的痔内静脉丛扩大曲张和充血而形成的柔软静脉团。内痔的主要临床表现是出血、脱出、肛周潮湿、瘙痒,可并发血栓、嵌顿、绞窄及排粪困难。 2、内痔的分度: Ⅰ度:排粪时带血,滴血或喷射状出血,排粪后出血可自行停止,无痔脱出; Ⅱ度:常有便血,排粪时有痔脱出,排粪后可自行还纳; Ⅲ度:偶有便血,排粪或久站、咳嗽、劳累、负重时有痔脱出,需用手还纳; Ⅳ度:偶有便血,痔持续脱出或还纳后易脱出,偶伴有感染、水肿、糜烂、坏死和剧烈疼痛。 3、外痔是发生于齿状线以下,由痔外静脉丛扩张或痔外静脉丛破裂或反复发炎、血流瘀滞、血栓形成或组织增生而成的疾病。外痔表面被皮肤覆盖,不易出血,主要临床表现为肛门部软组织团块,有肛门不适、潮湿瘙痒或异物感,如发生血栓及炎症时可有疼痛。 4、混合痔是内痔和相应部位的外痔血管丛跨齿状线相互融合成一个整体,主要临床表现为内痔和外痔的症状同时存在,严重时表现为环状痔脱出。 三、治疗方法: 原则上,痔疮出现症状且药物治疗效果不佳时,可选择手术治疗。II-IV度内痔可行内痔套扎术,环状内痔及直肠黏膜脱垂可行吻合器痔上黏膜环切术(PPH),合并外痔者可同时行外痔切除术。 1、术前指导 (1)去除相关的病因及诱因。 (2)饮食:术前3天进食易消化、纤维素高的饮食,多饮水;术前一天晚12点起禁食水。如果有高血压药物,可手术当天晨起使用少量水服药。 (3)备皮:护士协助去除手术区域毛发,有助于减少切口感染。自备湿纸巾,术后清洁肛周使用。 (4)肠道准备:术前1天傍晚开始口服通便药(福静清,喝2-3袋),达到黄色水样便为宜,每1袋福静清使用1000ml水溶解混匀,尽量在1小时内喝完1000ml,服药后可适当走动,口服通便药后不建议再进食,可以进水。肠道准备时如果出现明显腹胀、腹痛、头晕、出冷汗等不适症状,立即停服通便药并通知医护。充分的肠道准备有助于保持良好手术视野,减轻术后排便疼痛等不适症状,减少术后切口感染等并发症。 2、术后指导 (1)饮食:术后6小时(PPH术后)或术后第2天(套扎术后)可逐渐进流食(如粥、牛奶、酸奶、果汁等),术后第2-3天起进半流食(如蛋羹、馄饨、面条、肉泥等),并注意适当饮水、补充充足的蛋白质,术后1周逐渐恢复到正常饮食。 (2)活动:术后鼓励在体力允许情况下早期下床活动,活动量以不觉疲劳为度。 (3)特殊护理:肛门内油纱条或引流管一般术后12-24h可拔除(自行排出者如无肛门持续性出血,一般不需特殊处理)。术后2周内会有频繁便意,这是正常现象,如厕1分钟无大便尽快出厕。 四、出院指导 (1)去除相关的病因及诱因。 (2)伤口:一般无需拆线,术后2日开始坐浴,建议大便后及睡前坐浴(复方黄柏液50ml+500ml温水,坐浴5-10分钟,每天3-4次)。 (3)出院带药:抗生素(头孢及甲硝唑,使用1周,配合益生菌恢复肠道菌群,抗生素与益生菌间隔3小时服用)、缓解肛门不适症状药物(地奥司明及复方黄柏液,直至症状缓解)、止痛药(按需使用,大便前1小时口服)、通便药(按需使用,避免便秘或腹泻)。 (4)术后1周左右门诊复查: 刘彤教授(普外科副主任医师03-LT:亦庄院区周一上午、周五上午); 杜国元教授(普外科副主任医师04-DGY:亦庄院区周二上午、周四上午;崇文门院区周五下午); 焦守斐主治医师(疝气肛肠专台:亦庄院区周二下午、周四下午)。

焦守斐 主治医师 北京同仁医院南区 普外科846人已读 - 引用 这 4 个姿势最伤腰,看完赶紧改!

「无数英雄竞折腰」在提醒我们,腰是「易碎品」,如果平时不小心,英雄好汉也扛不住。 是啊,行动坐卧走,哪个日常动作都会用到腰,一不留神我们就会「闪」了腰。 哪些习惯会伤腰? 今天咱们用 4 句话概括最常见的情况,首先就是—— 坐 姿 不 正 确 这是导致腰痛最常见的原因。 错误的姿势会让腰椎、肌肉受到过分牵拉和挤压,长时间让它们不舒服,最后不舒服的就是你自己。 单 手 提 重 物 虽然咱们是用手提重物,但腰也承担了很大一部分重量。 你想想,一边轻一边重,长期受力不均,肯定有一边腰会更劳累,更容易被「闪」到。 弯 腰 不 弯 腿 当人搬起重物时,直接弯腰去拿,腰部的压力很大。 假设站立状态时腰椎受到的压力为 100,弯腰时这个压力可能增加到 220,就是两倍还多。 所以,不论是搬重物,还是捡起地上的一张纸,都不要直接弯腰。 长 时 间 站 立 现在很多人都知道「久坐伤腰」,所以都选择了站立办公。 前面咱们说过,站立时腰椎受到的压力会比弯腰或坐着小,但站太久了腰部一样会疲劳。

焦守斐 主治医师 北京同仁医院南区 普外科2381人已读 - 引用 这些食物可能致癌

有这么一个「幕后法官」,会对生活中形形色色的东西进行致癌作用的评估。这个「法官」就是国际癌症研究中心(IARC)。 国际癌症研究中心会根据实验分析、流行病学等相关资料,将致癌物分成 1 类、2A 类、2B 类、3 类和 4 类共五种。 1 类物质 罪证确凿,与癌症发生明确相关。 2A 类物质 有较强的证据证明可致癌。 2B 类物质 有可能致癌。 3 类物质 无需过于担心,包括茶、咖啡和胆固醇等。 4 类物质 不可能致癌,如已内酰胺。 这些食物要少吃 接下来,我们主要看看 1 类和 2A 类中,与大家息息相关的食物。 1 类致癌物 (明确与癌症相关,有充分依据) 1. 酒精:口腔癌、咽癌、喉癌、食管癌、肝癌、绝经期后乳腺癌 酒精的致癌作用,可以说是「全面开花」。 有研究表明,跟不喝酒的人相比,大量喝酒的人(每天喝酒大于 3 次),更容易得上消化道癌症、肺癌、乳腺癌、结直肠肿瘤和黑色素瘤。 同样还有研究表明,饮酒除了和以上癌症相关外,还与鼻咽癌、膀胱癌、前列腺癌、胰腺癌等有关。 想防癌,先戒酒! 2. 加工肉:结直肠癌、胰腺癌、胃癌 什么是加工肉?国际癌症研究机构的解释是: 经过熏制、腌制、风干或其他增加口味或有利于保存的肉类,包括肉干、火腿、肉罐头、腊肉腊鱼等。 有充分证据表明,食用加工肉制品会导致结肠癌,每天食用 50 克的加工肉制品,患结肠癌的风险会增加 18%。 3. 中式咸鱼:鼻咽癌 通过腌制和暴晒,经过高浓度的盐腌制而脱水的咸鱼,是传统的广东人的一道美味佳肴。但是,在加工过程中,会产生致癌物质亚硝基化合物,它在体外实验中已被证实可致癌。 4. 黄曲霉素:肝癌、肾癌 这类物质最常见的是被黄曲霉污染过的花生、玉米。 另外,在一些使用花生原料的加工食品(比如花生酱)中,也可能会因为原料发霉而致癌。因此,一定要选择可靠厂家的产品。 其他常见的 1 类致癌饮食,还包括吃盐太多(可能导致胃癌)和槟榔(可能导致口腔癌)。 目前,其实 1 类致癌物共有 118 个成员,除了以上食物,同属于这各级别的还有大家熟知的香烟、苯、砒霜,多环烃类(烹调油烟和汽车尾气中常有),各种电离辐射、室外空气污染等。 2A 类致癌物 (很可能与癌症相关) 1. 红肉:结直肠癌、胰腺癌、胃癌 国际癌症研究机构当初提出红肉是很有可能的致癌物,引起了轩然大波。 红肉是指生的状态发红,熟了以后变暗的肉类,比如生鲜红肉:牛、羊、猪等哺乳动物肉。有研究证实,红肉摄入会增加结直肠癌、肺癌、胰腺癌等患病风险。 需要强调的是,红肉带来患癌风险的前提是大量与长期摄入。 也就是说,红肉被归入 2A 类致癌物,不意味着不能吃了。 世界癌症研究基金会建议每周红肉摄入量不要超过 500 克,也就是说一个星期一斤红肉。《中国居民膳食指南》也建议减少猪肉在食物中的比例。 记得少吃点。 2. 饮食过烫:口腔癌、咽癌、食管癌 经常食用超过 65 度的食物容易诱发食管癌,食管粘膜在高温下反复损伤,长期反复的刺激食管粘膜易引起癌变。 3. 硝酸盐和亚硝酸盐:食管癌、肝癌 咸菜和腌制品里面含有较多的亚硝酸盐,这些将诱发肝癌和食道癌等。 还有一系列由油炸、烘焙、烧烤等烹饪方式做成的食物分在 2A 类。除了以上食物,还有很多大家不熟悉、而又抽象的化学物质。 令人惊讶的是,经常熬夜的生活习惯,也已被列入这类致癌物。 总结一下,对于 1 类和 2A 类致癌物,咱们要做到能免则免。 特别是酒精、香烟和槟榔,这些物质对人体的伤害可不仅仅是它们的致癌性。 但并不是说,这些食物稍微吃一点点就一定会得癌,因为癌症的发生往往是多种因素长期作用的结果。 如果是偶尔吃一次过过嘴瘾,就没必要恐慌啦。

焦守斐 主治医师 北京同仁医院南区 普外科1844人已读 - 引用 首都医科大学附属北京同仁医院“一日病房”住院须知

“一日病房”,顾名思义就是病人在24小时内完成由住院、手术治疗或检查、再到出院的全过程。是我院为了切实缓解病人“住院难、开刀迟”的就医问题,为患者及病属进一步提高服务质量的举措之一。“一日病房”流程为:门诊或网上预约后就诊,开具住院手续并按照病情需要进行检查(抽血化验、胸片、心电图、麻醉科会诊等)→保持手机畅通,等待医生预约→按照通知时间在1楼住院服务大厅办理入院手续→于4楼A区外科病房办理入住手续并完成术前准备→当日手术→出院→术后换药→拆线备注:一般提前1-2日通知,可预约合适的手术时间,如医生电话通知两次以上并无回复视为自动放弃住院;因不同时段床位紧张,一日病房并不能确保有实际病床入住。

孔维杰 医师 北京同仁医院南区 普外科7603人已读 - 引用 看病就诊(看门诊)的注意事项

1、去医院前将自己的主要症状,症状出现的时间和伴发症状整理一下,以免遗漏。如果记不住可以写到纸上。2、之前做的所有的检查、化验、影像片等病历资料,一定要带来。医生需要前后对比,判断疾病的发展变化。3、自己曾患过的疾病,要告知医生,因为不同疾病之间可能会相互影响。自己平日服用的药物也要告知医生。

焦守斐 主治医师 北京同仁医院南区 普外科6435人已读 - 引用 原发性肝癌诊疗规范(2017 年版)要点

一、概述原发性肝癌是目前我国第四位的常见恶性肿瘤及第三位的肿瘤致死病因,严重威胁我国人民的生命和健康。原发性肝癌主要包括肝细胞癌(Hepatocellular Carcinoma,HCC)、肝内胆管癌(Intrahepatic Cholangiocarcinoma,ICC)和HCC-ICC混合型三种不同病理类型,三者在发病机制、生物学行为、组织学形态、治疗方法以及预后等方面差异较大,其中肝细胞癌占到85%-90%以上,因此本规范中的“肝癌”指肝细胞癌。二、筛查和诊断(一)高危人群的监测筛查:对肝癌高危人群的筛查,有助于早期发现、早期诊断、早期治疗,是提高肝癌疗效的关键。在我国,肝癌的高危人群主要包括:具有乙型肝炎病毒(Hepatitis B virus,HBV)和/或丙型肝炎病毒(Hepatitis C virus,HCV)感染、长期酗酒、非酒精脂肪性肝炎、食用被黄曲霉毒素污染食物、各种原因引起的肝硬化、以及有肝癌家族史等的人群,尤其是年龄40岁以上的男性风险更大。血清甲胎蛋白(Alpha-fetoprotein,AFP)和肝脏超声检查是早期筛查的主要手段,建议高危人群每隔6个月进行至少一次检查。(二)肝癌的影像学检查:各种影像学检查手段各有特点,应该强调综合应用、优势互补、全面评估。1. 超声检查(Ultrasonography, US):腹部超声检查因操作简便、灵活直观、无创便携等特点,是临床上最常用的肝脏影像学检查方法。常规超声筛查可以早期、敏感地检出肝内可疑占位性病变,准确鉴别是囊性或实质性占位,并观察肝内或腹部有无其他相关转移灶。彩色多普勒血流成像不仅可以观察病灶内血供,也可明确病灶与肝内重要血管的毗邻关系,为临床治疗方法的选择及手术方案的制定提供重要信息。实时超声造影技术可以揭示肝肿瘤的血流动力学改变,帮助鉴别和诊断不同性质的肝肿瘤,凭借实时显像和多切面显像的灵活特性,在评价肝肿瘤的微血管灌注和引导介入治疗方面具有优势。2. X线计算机断层成像(Computed Tomography, CT):常规采用平扫+增强扫描方式(常用碘对比剂),其检出和诊断小肝癌能力总体略逊于磁共振成像。目前除常见应用于肝癌临床诊断及分期外,更多应用于肝癌局部治疗的疗效评价,特别对经肝动脉化疗栓塞(Transarterial chemoembolization,TACE)后碘油沉积观察有优势。同时,借助CT的三维肝体积和肿瘤体积测量、肺和骨等其它脏器转移评价,临床应用广泛。3. 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI):常规采用平扫+增强扫描方式(常用对比剂Gd-DTPA),因其具有无辐射影响,组织分辨率高,可以多方位、多序列参数成像,并具有形态结合功能(包括弥散加权成像、灌注加权成像和波谱分析)综合成像技术能力,成为临床肝癌检出、诊断和疗效评价的常用影像技术。若结合肝细胞特异性对比剂(Gd-EOB-DTPA)使用,可提高≤1.0cm肝癌的检出率和对肝癌诊断及鉴别诊断的准确性。在MRI或 CT增强扫描动脉期(主要在动脉晚期),肝癌呈不均匀明显强化,偶可呈均匀明显强化,尤其是≤5.0cm的肝癌,门脉期和/或实质平衡期扫描肿瘤强化明显减弱或降低,这种“快进快出”的增强方式是肝癌诊断的特点。肝癌MRI和CT诊断,尚需结合其它征象(如假包膜等),尤其是MRI其它序列上相关征象进行综合判断,方能提高肝癌诊断准确性。4.数字减影血管造影(Digital Subtraction Angiography, DSA):DSA是一种侵入性创伤性检查,多主张采用经选择性或超选择性肝动脉进行DSA检查,该技术更多用于肝癌局部治疗或急性肝癌破裂出血治疗等。肝癌在DSA的主要表现是肿瘤血管和肿瘤染色,还可以明确显示肝肿瘤数目、大小及其血供情况。DSA能够为血管解剖变异和重要血管解剖关系以及门静脉浸润提供正确客观的信息,对于判断手术切除的可能性和彻底性以及决定合理的治疗方案有重要价值。5.核医学影像检查:(1)正电子发射计算机断层成像(Positron Emission Tomography/CT, PET/CT) :氟-18-脱氧葡萄糖(18F-FDG)PET/CT全身显像的优势在于:①对肿瘤进行分期,通过一次检查能够全面评价淋巴结转移及远处器官的转移;②再分期,因PET功能影像不受解剖结构的影响,可准确显示解剖结构发生变化后或者是解剖结构复杂部位的复发转移灶;③疗效评价,对于抑制肿瘤活性的靶向药物,疗效评价更加敏感、准确;④指导放疗生物靶区的勾画、穿刺活检部位;⑤评价肿瘤的恶性程度和预后。碳-11标记的乙酸盐(11C-acetate)或胆碱(11C-choline)PET显像可提高对高分化肝癌诊断的灵敏度,与18F-FDG PET/CT显像具有互补作用。(2)发射单光子计算机断层扫描仪(SPECT-CT):SPECT/CT已逐渐替代SPECT成为核医学单光子显像的主流设备,选择全身平面显像所发现的病灶,再进行局部SPECT/CT融合影像检查,可同时获得病灶部位的SPECT和诊断CT图像,诊断准确性得以显著提高。6. 肝穿刺活检:具有典型肝癌影像学特征的占位性病变,符合肝癌的临床诊断标准的病人,通常不需要以诊断为目的肝穿刺活检。对于缺乏典型肝癌影像学特征的占位性病变,肝穿刺活检可获得病理诊断,对于确立肝癌的诊断、指导治疗、判断预后非常重要。肝穿刺活检需要在超声或CT引导下进行,可采用18G或16G肝穿刺空芯针活检获得组织学诊断,也可用细针穿刺获得细胞学诊断。肝穿刺活检主要的风险是出血或针道种植。因此,术前应检查血小板和凝血功能,对于有严重出血倾向或严重心肺、脑、肾疾患和全身衰竭的病人,应避免肝穿刺活检。为了避免肿瘤结节破裂和针道种植,在选择穿刺路径需要经过正常的肝组织,避免直接穿刺肝脏表面的结节。推荐在肿瘤和肿瘤旁肝组织分别穿刺1条组织,以便客观对照提高诊断准确性。肝穿刺的病理诊断存在一定的假阴性率,阴性结果不能完全排除肝癌的可能。(三)肝癌的血清学分子标记物:血清甲胎蛋白(Alpha-fetoprotein, AFP)是当前诊断肝癌常用而又重要的方法。诊断标准:AFP≥400μg/L,排除慢性或活动性肝炎、肝硬化、睾丸或卵巢胚胎源性肿瘤以及怀孕等。AFP低度升高者,应作动态观察,并与肝功能变化对比分析,有助于诊断。约30%的肝癌病人AFP水平正常,检测甲胎蛋白异质体,有助于提高诊断率。其它常用的肝癌诊断分子标志物:包括α-L-岩藻苷酶、异常凝血酶原等。(四)肝癌的病理学诊断:1. 肝癌病理学诊断标准:肝脏占位病灶或者肝外转移灶活检或手术切除组织标本,经病理组织学和/或细胞学检查诊断为肝癌。病理诊断须与临床证据相结合,全面了解病人的HBV/HCV感染史、肿瘤标志物以及影像学检查等信息。2. 肝癌病理诊断规范:肝癌病理诊断规范由标本处理、标本取材、病理检查和病理报告等部分组成。3.肝癌病理诊断报告:由大体标本描述、显微镜下描述、免疫组化检查结果、典型病理照片及病理诊断名称等部分组成。此外,还可附有与肝癌克隆起源、药物靶点检测、生物学行为评估以及预后判断等相关的分子病理学检查结果,提供临床参考。(五)肝癌的临床诊断标准及路线图:乙型或丙型肝炎以及肝硬化是肝癌的高危因素,对于肝脏占位性病变的诊断和鉴别诊断有重要的价值。近年来,非酒精性脂肪性肝炎(NASH)与肝癌的关系越来越引起重视。AFP在缺乏敏感的影像学方法情况下曾用于肝癌的临床诊断,如果AFP≥400μg/L,在排除妊娠、慢性或活动性肝病以及生殖腺胚胎源性肿瘤情况下,则高度提示肝癌。结合肝癌发生的高危因素、影像学特征以及血清学分子标记物,依据路线图的步骤对肝癌做出临床诊断。三、分期肝癌的分期对于预后的评估、合理治疗方案的选择至关重要。影响肝癌病人预后的因素很多,包括肿瘤因素、病人一般情况及肝功能情况,据此国外有多种的分期方案,如:BCLC、TNM、JSH、APASL等分期。依据中国的具体国情及实践积累,推荐下述肝癌的分期方案,包括:Ia期、Ib期、IIa期、IIb期、IIIa期、IIIb期、IV期,具体分期方案参见附录五。四、治疗肝癌治疗领域的特点是多种方法、多个学科共存,而以治疗手段的分科诊疗体制与实现有序规范的肝癌治疗之间存在一定的矛盾。因此肝癌诊疗须重视多学科诊疗团队的模式,从而避免单科治疗的局限性,为病人提供一站式医疗服务、促进学科交流,并促进建立在多学科共识基础上的治疗原则和指南。合理治疗方法的选择需要有高级别循证依据支持,但也需要同时考虑地区和经济水平差异。(一)肝切除术肝癌的外科治疗是肝癌病人获得长期生存最重要的手段,主要包括肝切除术和肝移植术。(二)肝移植术肝移植是肝癌根治性治疗手段之一,尤其适用于有失代偿肝硬化背景、不适合切除的小肝癌病人。合适的适应证是提高肝癌肝移植疗效,保证宝贵的供肝资源得到公平合理应用的关键。(三)局部消融治疗尽管外科手术是肝癌的首选治疗方法,但因肝癌病人大多合并有肝硬化,或者在确诊时大部分病人已达中晚期,能获得手术切除机会的病人约20%-30%。近年来广泛应用的局部消融治疗,具有创伤小、疗效确切的特点,使一些不耐受手术切除的肝癌病人亦可获得根治的机会。局部消融治疗是借助医学影像技术的引导对肿瘤靶向定位,局部采用物理或化学的方法直接杀灭肿瘤组织的一类治疗手段。主要包括射频消融(Radiofrequency ablation,RFA)、微波消融(Microwave ablation,MWA)、冷冻治疗、高功率超声聚焦消融(High power focused ultrasound ablation,HIFU)以及无水乙醇注射治疗(Percutaneous ethanol injection,PEI)等。局部消融最常用超声引导,具有方便、实时、高效的特点。CT及MRI结合多模态影像系统可用于观察超声无法探及的病灶。CT及MRI引导技术还可应用于肺、肾上腺、骨等转移灶的消融等。消融的路径有经皮、腹腔镜、或开腹三种方式。大多数的小肝癌可以经皮穿刺消融,具有经济、方便、微创的特点。位于肝包膜下的肝癌,特别是突出肝包膜外的肝癌,经皮穿刺消融风险较大,或者影像学引导困难的肝癌,可考虑经开腹消融和经腹腔镜消融的方法。局部消融治疗适用于单个肿瘤直径≤5cm;或肿瘤结节不超过3个、最大肿瘤直径≤3cm;无血管、胆管和邻近器官侵犯以及远处转移(证据等级1),肝功能分级为Child-Pugh A或B级的肝癌病人,可获得根治性的治疗效果。对于不能手术切除的直径3-7cm的单发肿瘤或多发肿瘤,可联合TACE(证据等级1)。(四)TACE治疗TACE治疗在国内亦称介入疗法、介入治疗Interventional treatment ),目前被公认为肝癌非手术治疗的最常用方法之一。(五)放射治疗放射治疗(简称放疗)分为外放疗和内放疗。外放疗是利用放疗设备产生的射线(光子或粒子)从体外对肿瘤照射。内放疗是利用放射性核素,经机体管道或通过针道植入肿瘤内。(六)全身治疗对于没有禁忌证的晚期肝癌病人,全身治疗可以减轻肿瘤负荷,改善肿瘤相关症状,提高生活质量,延长生存时间。(转自丁香园)

焦守斐 主治医师 北京同仁医院南区 普外科1791人已读