中山大学附属第七医院胃肠外科科普号

- 精选 结直肠息肉治疗和随访方案—良性锯齿状病变

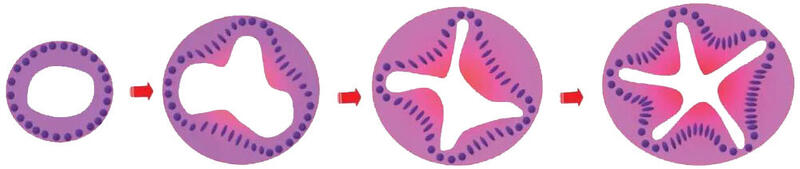

书接上文,在前面提到从活检病理的角度,可以将肠道息肉分为五个大类:1.普通型腺瘤;2.良性锯齿状病变;3.炎性息肉;4.错构瘤性息肉;5.免疫性或淋巴相关性息肉,前文已经详细介绍了普通型腺瘤性息肉的临床特点、治疗和复查方案,下面本文继续介绍良性锯齿状病变(锯齿状息肉)。良性锯齿状病变,顾名思义,这类病变因其隐窝形态呈现锯齿样而得名,正常大肠腺管上皮是由腺管底部的干细胞不断分裂增殖,向上移动、分化而来,这种向表层上皮细胞分化的过程称为终末分化,这一过程的异常与锯齿状病变的发生有关,在锯齿状病变中,终末分化细胞和下部隐窝细胞结合在一起,形成了模仿正常腺管的小隐窝,这些小隐窝聚集在一起,形成了锯齿状的腺瘤腺管。研究发现,不同于普通型腺瘤的癌变过程,锯齿状病变是通过特殊的锯齿状通路进行癌变,约35%的结直肠癌是通过这条锯齿状通路发展而来。WHO将良性锯齿状病变分为三大类:增生性息肉(HyperplasticPolyps,HP),无蒂锯齿状腺瘤/息肉(SerratedSessileAdenoma/Polyps,SSA/P)和传统锯齿状腺瘤(TraditionalSerratedAdenoma,TSA)。一般认为SSA/P是BRAF基因突变相关结直肠癌的前驱病变,TSA则与KRAS基因突变结直肠癌关系更为密切。下面我们来一一介绍:占锯齿状病变的75%,好发于直肠和乙状结肠,通常小于5mm,一般不引起症状,增生性息肉由正常细胞排列成典型的锯齿状,没有异型增生,锯齿状结构局限于隐窝上1/3-1/2,隐窝长而直、下部狭窄,增殖带位于隐窝下部。根据息肉的数目,又可将增生性息肉分为散发增生性息肉和增生性息肉综合征两类。散发性增生性息肉多位于远端结肠或者直肠,体积较小,多不超过5mm,内镜下常呈扁平或稍微隆起,常为多发,颜色较周围粘膜浅,表面缺乏明显的血管结构或仅有孤立的条状血管。治疗和随访建议:通常会在内镜检查中用活检钳钳除或切除,但文献报道部分增生性息肉也含有异型增生的腺体,特别是位于右半结肠者,这些成分可发生癌变,因此对增生性息肉也要处理,以防癌变。在美国等提倡结直肠癌筛查的国家,推荐对局限于直肠或乙状结肠的小型(<10mm)增生性息肉患者在10年后行结肠镜复查。在其他国家,推荐不再行结肠镜检查,因为这类息肉没有发生异时性肿瘤的风险。增生性息肉综合征(HPS):也称锯齿状息肉综合征(SPS),是一种以结肠多发锯齿状息肉为临床特征的遗传性疾病,世界卫生组织(WHO)建议满足以下任意一项标准即可诊断:(1).近端直肠锯齿状息肉数量≥5个,最大径均≥5mm,其中至少2个最大径≥10mm;(2).近端直肠锯齿状息肉数量≥5个,锯齿状息肉(不论大小)数量≥20个。在明确诊断锯齿状息肉病综合征之前,应行基因检测以排除其他息肉病综合征。治疗和复查建议:文献研究发现在发生结直肠癌的锯齿状息肉病综合征患者中40%可检测到MSI、49%可检测到BRAF基因突变。锯齿状息肉病综合征患者因结直肠内有大量锯齿状息肉,结直肠癌风险显著增加,文献报告其发生结直肠癌风险为29.3%。对于锯齿状息肉病综合征患者,建议通过结肠镜切除所有最大径≥5mm的息肉。对满足以下至少一项条件的患者,建议每年进行1次结肠镜检查:(1).发现≥1个进展期锯齿状息肉,即息肉最大径≥10mm和(或)伴上皮内瘤变;(2).发现≥1个进展期腺瘤,即腺瘤最大径≥10mm和(或)高级别上皮内瘤变和(或)绒毛组织成分≥25%;(3).发现≥5个无蒂锯齿状病变(不论大小)和(或)增生性息肉最大径≥5mm。如以上3项条件均不符合,可将结肠镜检查间隔时间延长为每2年1次。锯齿状息肉病综合征患者的一级亲属从40岁开始,每5年进行1次结肠镜检查,如既往已确诊结直肠癌,则应从30岁开始进行监测。无蒂锯齿状息肉SSA/P:与增生性息肉发生部位不同,SSA/P多位于右半结肠,一般大于5mm,内镜下一般呈扁平或者无蒂,息肉无蒂,表面光滑,常有黏液覆盖,边界模糊不清,与增生性息肉内镜下表现相似,因此内镜诊断有一定难度,容易误诊为增生性息肉。SSA/P的锯齿状隐窝结构有如下特点:(1).锯齿状结构延伸到隐窝基底部;(2).隐窝变形:隐窝基底部扩张,且宽于腺腔开口部分,呈烧瓶状、L型、倒T型等;(3).不对称增生:增殖带不规则或非对称分布,不分布于隐窝基底,可出现在隐窝的各个部位。SSA/P常有BRAF基因突变。SSA/P可通过锯齿状通路进行癌变,如SSA/P伴细胞异型增生,其进展到结直肠癌的时间将会大大提前。传统锯齿状腺瘤TSA:不常见,多发生于老年人,约占结肠息肉的1%-2%。女性较多,几乎全部发生在左半结肠。TSA的典型特征为具有绒毛状结构,其上被覆高柱状上皮,核呈杆状或狭长型,胞质嗜酸性。TSA常出现“异位”的隐窝结构,隐窝基底不锚定在黏膜肌层,失去指向黏膜肌层的极性。治疗和随访建议:SSA/P的癌变率和TSA一样,大约是10%,均推荐完整切除。但是,由于其无蒂且边界不清,所以需小心谨慎以确保在内镜下将病灶完整切除。复查间隔时间取决于息肉大小和组织学表现。1.没有异型增生且<10mm的SSA/P按低危腺瘤处理,首次结肠镜复查在3年内进行。2.伴有异型增生或≥10mm的SSA/P以及TSA按高危腺瘤处理,首次结肠镜复查在1-2年内进行。本文介绍了良性锯齿状病变的三个类型,即增生性息肉、无蒂锯齿状息肉和传统锯齿状息肉。区分和理解三者之间的关系,需抓住两个关键点:腺窝增殖带、锯齿状病变在隐窝中的分布位置,如下图所示:另外也可以从另外一种角度分析三者之间的关系:终末分化异常和异常增殖,就很容易理解3种病变的相互关系。增生性息肉中出现的锯齿状腺瘤,是由于终末分化异常表达的增生性息肉细胞发生了肿瘤化改变导致,如果管状腺瘤发生终末分化表达,就会形成锯齿状腺瘤的形态。参考资料:1.周晓军,樊祥山.解读2010年消化系统肿瘤WHO分类(三)[J].临床与实验病理学杂志,2011,27(11):1153-1160.2.《OdzeandGoldblumsurgicalpathologyoftheGItract,liver,biliarytract,andpancreas》3.《DiagnosticHistopathologyofTumors,5thEdition》4.《消化道黏膜病理活检解读(第2版)》5.部分图片源自网络、部分内容引自刘国伟教授“扫地僧一听”公众号

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科1573人已读

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科1573人已读 - 精选 常见结直肠息肉的治疗和随访方案——普通型腺瘤

当你手里拿到一份肠镜报告和对应的病理报告单时,面对难懂的专业术语,你是否会有诸多的疑问:报告中描述的肠道息肉是什么?会长大吗?会发展为癌吗?该怎么治疗?治疗后又怎么复查?本文从病友的角度出发,从纷繁复杂的肠道息肉类型中,梳理出一套思维导图,希望您能按图索骥,找到答案。广义的肠道息肉是一个形态学上的概念,指高出于邻近肠道黏膜的局部隆起性病变,导致息肉形成的原因很多,在此不延伸讲解,我们首先明确肠道息肉有多少种?从活检病理的角度,将肠道息肉分为五个大类:1.普通型腺瘤;2.良性锯齿状病变;3.炎性息肉;4.错构瘤性息肉;5.免疫性或淋巴相关性息肉。下面本文逐一进行介绍,由于文章篇幅太长,将内容分成三部分进行介绍,今天先介绍最常见的普通型腺瘤,以及在病理上实质也是腺瘤的家族性腺瘤性息肉病和侧向发育型息肉。定义:是指息肉成分为腺瘤的息肉,是结直肠最常见的息肉类型,根据腺瘤的病理形态可将其分为管状腺瘤、绒毛状腺瘤和管状绒毛状腺瘤。管状腺瘤中绒毛结构成分小于25%,而绒毛状腺瘤中绒毛结构成分超过75%,绒毛状成分在25%-75%之间的为管状绒毛状腺瘤。临床特点:多见于男性,70%-80%的腺瘤发生在直肠、乙状结肠,随着年龄的增长,右半结肠的发生率升高,通常无症状,肿瘤巨大可出现腹痛、便血等非特异性症状,年龄增长、腹型肥胖和缺乏运动是易患结肠腺瘤的三个危险因素,其中年龄增长与腺瘤发生癌变最为密切。癌变率:这类息肉均具有异型增生的特点(即恶性潜能),属于癌前病变,癌变发生率随着年龄增长、腺瘤体积增大以及绒毛状成分升高而升高,50岁时发生率为30%,70岁则可达50%-65%。并且癌变率也与腺瘤的体积相关,随着体积的增大,腺瘤癌变几率升高:体积≤1cm时,癌变率为0.3%-1.3%;体积>1cm,且≤2cm时,癌变率为3.6%-9.5%,而当体积大于2cm时,癌变率为6.8%-46%。绒毛状腺瘤的癌变率最高,为30%-50%;管状腺瘤的癌变率最低,为3%-8.5%;管状绒毛状腺瘤的癌变率居中,为11.9%-22.5%。治疗建议:大部分小型息肉生长极为缓慢,但它并不会自行完全消退,只有≤5%的腺瘤经过7-10年会进展为癌症。进展期腺瘤(>1cm、伴高级别异型增生或有绒毛成分)的癌变风险更高,所以腺瘤均应予以完整切除。小腺瘤可使用活检钳完整钳除,而大的腺瘤则需圈套切除,可结合或不结合电凝或先进的内镜下切除技术。如果内镜下无法切除,需要手术切除。定义:家族性腺瘤性息肉病(FamilialAdenomatousPolyposis,FAP)是一种由APC基因胚系突变引起的常染色体显性遗传综合征,典型特征是结直肠腺瘤性息肉>100个,胃肠道其他部位的结肠外表现(包括息肉)和硬纤维瘤,腺瘤密度高到覆盖正常大肠粘膜的情况为密生型,其他的类型可以归类为非密生型。另外即使大肠腺瘤数量不到100个,也可以被称为APC遗传基因的病态变体,又称为衰减型FAP,其癌变风险略有降低(80%)、患结直肠癌的时间也晚(平均56岁)。癌病率:FAP的结直肠息肉在组织学上几乎均为各种普通型腺瘤,大部分患者有家族史,其大肠内腺瘤的形成一般在20岁左右(30岁以前),诊断本病后如不进行治疗,最少5年,最长20-35年,癌变终将发生,癌变的高峰年龄是40岁左右,有人统计至40岁已有80%的患者发生癌变。治疗和复查建议:家族性腺瘤性息肉病除了遵守普通型腺瘤分层随访方案外,复查有自己的特殊之处:一般主张家族成员自13岁开始进行结肠镜检查,阴性者以后每2-3年复查一次,直至30岁方可除外;若为阳性(指发现癌性病灶),诊断确定后一般建议做预防性全结肠切除,回肠肛管吻合。同时应对胃十二指肠进行内镜检查,尤其是十二指肠乳头附近,发现腺瘤即内镜下切除,并需每2-3年复查一次。定义:是指起源于大肠粘膜的一类隆起型病变,这类病变极少向肠壁深层垂直侵犯,而主要沿粘膜表面呈侧向浅表扩散,故又称之为侧向发育型肿瘤(LaterallySpreadingTumor,LST)。分类和临床特点:根据其形态特征分为两类,颗粒型和非颗粒型。此外,颗粒型根据有无大的结节,分为颗粒均一型和结节混合型;非颗粒型根据病症有无凹陷病变,再细分扁平隆起型和假凹陷型。癌变率:颗粒型一般体积较大,但大多数无粘膜下浸润,相较于颗粒型,结节型息肉粘膜下浸润的发生率更高,主要发生在粗大的结节部分。近年来也有不少报告表明在粗大的结节或是凹陷部分以外,也会发生粘膜下浸润病变的情况,这些时候需要慎重处置。扁平型随着肿瘤直径的增大粘膜下浸润发生率升高。凹陷型是侧向发育型息肉发生粘膜下浸润概率最高的,尺寸<20mm时患癌率30%,>30mm时患癌率50%,病变即使仔细地放大辨别,有时也难以诊断粘膜下浸润的情况。治疗建议:均建议行内镜下ESD完整切除,需充分认识LST各个亚型分类的临床特征,了解肿瘤癌变和粘膜下浸润特性。LST内容易出现多点粘膜下浸润,准确的病理学评估是能够完全切除病灶的前提。当LST伴随有纤维化时,抬举征多不明显;所以需要在确定无粘膜下深部浸润癌,才可以进行ESD治疗。腺瘤型息肉的复查和随访方案,采用统一的分层随访方案,依据腺瘤的危险度进行随访1:根据首次肠镜和病理结果,可以将腺瘤性息肉分为低危和高危两组,低危腺瘤定义为只有1-2个管状腺瘤且直径均<1cm。高危腺瘤定义为只需包涵以下任一条件:(1).息肉的数目≥3个;(2).直径>1cm;(3).病理提示有绒毛状结构成分或高级别异型增生的。低危腺瘤患者应在内镜下治疗后3年内行结肠镜复查;高危腺瘤具有高度恶变倾向,复查时间应缩短至1~2年,若发现腺瘤性息肉大于10个,推荐患者进行遗传性息肉病筛查2-3,并进行家族史调查、绘制家系图谱,有特殊的复查方案。全文总结:本文介绍了结直肠息肉中最常见的腺瘤性息肉,包括普通型腺瘤、家族性腺瘤性息肉病和侧向发育型息肉,它们均具有恶变潜能,建议内镜或手术完整切除,治疗方式依据肿瘤大小和数目而定,可选择内镜下钳除、圈除和ESD或外科手术,治疗后的复查方案依据腺瘤是低危还是高危,分组进行复查。参考文献:1.MeesterRGS,Lansdorp-VogelaarI,WinawerSJ,etal.High-IntensityVersusLow-IntensitySurveillanceforPatientsWithColorectalAdenomas:ACost-EffectivenessAnalysis.AnnInternMed.2019Nov5;171(9):612-622.2.《中国结直肠肿瘤综合预防共识意见》2021年,中华医学会消化病学分会。3.中华医学会消化内镜学分会,中国抗癌协会肿瘤内镜学专业委员会。中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南(2014年,北京)[J].胃肠病学,2015,20(6):345-365.4.部分图片源自网络。

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科1343人已读

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科1343人已读 - 引用 新兴靶点Claudin 18.2在胃癌治疗中的应用

Claudin18.2(CLDN18.2)是一种紧密连接蛋白,其在胃癌治疗中的应用受到了广泛关注。作为一种胃特异性膜蛋白,CLDN18.2在正常生理状态下仅低水平表达于已分化的胃壁细胞,但在胃癌及其他消化系统肿瘤中表达显著上调。这种表达模式使得CLDN18.2成为胃癌靶向治疗的理想靶点。近年来,针对CLDN18.2的靶向药物研发取得了显著进展。例如,抗CLDN18.2抗体药物Zolbetuximab已经进入临床试验阶段,并显示出良好的疗效。Zolbetuximab是一种单克隆抗体,通过与肿瘤细胞表面的CLDN18.2结合,抑制其功能,从而发挥抗肿瘤作用。此外,Zolbetuximab已成功通过III期临床试验,并在日本获批用于一线治疗CLDN18.2阳性HER2阴性胃癌患者。除了单抗药物,围绕CLDN18.2的多种药物形式也在开发中,包括双特异性抗体、抗体药物偶联物(ADC)、CAR-T细胞疗法等。例如,CMG901是一款抗体药物偶联物,能够有效靶向胃癌细胞表面的CLDN18.2,并释放细胞毒性药物杀伤肿瘤细胞。CAR-T细胞疗法也展示了对消化道实体肿瘤的良好疗效,如北京大学肿瘤医院的研究表明,针对CLDN18.2的CAR-T细胞疗法在晚期胃癌患者中取得了较高的客观缓解率和疾病控制率。尽管CLDN18.2在胃癌中的表达具有较高的选择性和稳定性,但其在不同种族和人群中的表达水平存在差异,这可能影响治疗效果。因此,未来的研究需要进一步探索标准化的检测方法和入组标准,以提高靶向治疗的精准性和有效性。总体而言,CLDN18.2作为新兴靶点在胃癌治疗中展现出巨大的潜力,不仅为HER-2阴性胃癌患者提供了新的治疗选择,也为胃癌靶向治疗领域带来了新的希望。

陈鸿 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科237人已读

陈鸿 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科237人已读 - 精选 内镜切除直肠神经内分泌瘤(r-NET)一例

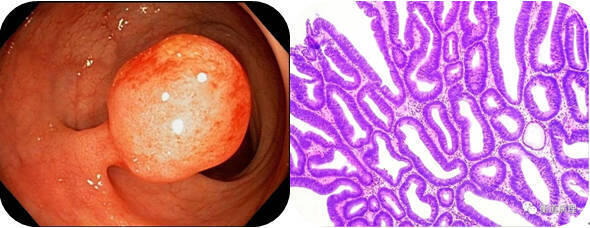

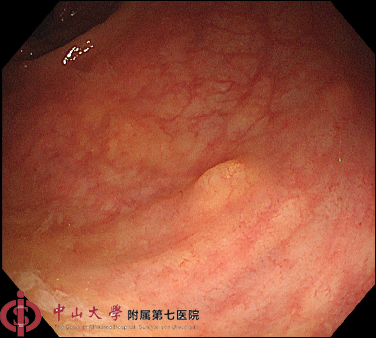

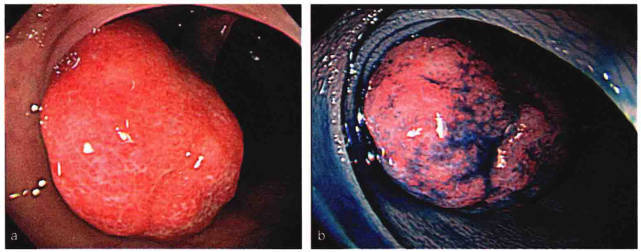

直肠神经内分泌瘤(r-NET)好发于中位年龄为56.2岁的中老年人,占所有神经内分泌瘤的18%,起源于粘膜肌层和粘膜下层,肿瘤越大转移几率越高,内镜下早期诊断早期治疗是最有效的方式。分享最近内镜下切除直肠神经内分泌瘤一例。患者老年女性,因“下腹部疼痛10余天”入院,来我院后完善肠镜、超声肠镜和胸腹部CT检查,病例特点如下:一、术前诊断:直肠隆起病变1.位置:距肛缘5cm2.大小:6mm3.形态:I型4.颜色:发黄5.超声内镜:粘膜下层、低回声6.影像学评估:单发,未见淋巴结肿大Location:5cmfromthe analedgeSize:6mmType:0-ItypeColor:yellowEndoscopicultrasoundshowedhypoechoicImagingevaluation:singlelesion二、我们选择在静脉麻醉下行肠镜下粘膜下剥离(ESD)手术,术中紧贴肌层剥离甚至剥离部分肌层,术后患者顺利康复,病理提示治愈性切除,叮嘱患者1年内复查肠镜。总结:由于对神经内分泌瘤的认识不断提高、内镜技术的进步以及内镜医师培训的日益完善,90%以上的r-NETs被检出时直径≤10mm,这些病变通常发生在黏膜内,直径小于10mm的NETs发生淋巴转移和远处转移的风险均较低,分别约0.7%和2%,强烈推荐超声内镜排除局部转移,并选择最佳的内镜手术方式,内镜下微创治疗原则是完全整块切除,在行内镜治疗前,需做好充分的评估和手术方案设计。

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科339人已读

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科339人已读 - 引用 阑尾切除的手术指征

1.急性阑尾炎:各种类型的急性阑尾炎一经确诊,均应手术,一方面由于急性阑尾炎病情变化快,后果严重;另一方面即使非手术治疗缓解,日后几乎均会复发。2.慢性复发性阑尾炎:应注意排除其他疾病,尤其是阑尾肿瘤、回盲部肿瘤等。3.阑尾脓肿经切开引流或非手术治疗后3个月仍有症状者,可择期手术。4.阑尾粘液囊肿。5.对于小儿、老年人的急性阑尾炎,因临床表现不典型,患者抵抗力差,病变很难局限化,易形成阑尾穿孔而至弥漫性腹膜炎,应尽早手术切除阑尾。6.妊娠期急性阑尾炎,由于阑尾穿孔后引起腹膜炎的危害性远高于阑尾切除手术可能带来的危险性,因此妊娠期阑尾炎主张尽早手术切除(尤其是妊娠早期及妊娠晚期)。参考资料:汪建平,詹文华.《胃肠外科手术学》.北京:人民卫生出版社,2005年。

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科683人已读

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科683人已读 - 引用 结肠息肉切除后多久复查?

2022年《中国结直肠癌癌前病变和癌前状态处理策略专家共识》推荐:在高质量结肠镜诊疗后,因根据息肉大小、数量和性质等因素综合决定随访间隔:1.直肠、乙状结肠增生性小息肉(长径<10mm),术后2-3年随访;2.1-2个小管状腺瘤(长径<10mm),术后1-3年进行随访;3.3-10个小管状腺瘤,术后1-2年进行随访;4.超过10个小管状腺瘤,术后1年进行随访;5.任何一个腺瘤的长径≥10mm,病理提示绒毛状腺瘤或者腺瘤伴高级别上皮内瘤变,术后1-2年进行随访;6.长径<10mm且无上皮内瘤变的无蒂锯齿状息肉,术后2-3年随访,长径≥10mm或伴有上皮内瘤变的无蒂锯齿状息肉或传统锯齿状息肉,术后1-2年进行随访;7.锯齿状息肉病综合征患者,术后1年进行随访。但若首次结肠镜检查质量较低,可适当缩短随访间隔。

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科334人已读

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科334人已读 - 引用 结直肠息肉的治疗方式总结

1.<5mm微小病变,推荐使用圈套器切除术,尚可考虑使用活检钳钳除;2.6-9mm的小型病变,推荐使用圈套器切除术尤其是圈套器冷切除术,尚可考虑内镜下粘膜切除术(EMR);3.≥10mm隆起型病变(Ip,Isp,Is型),推荐根据其蒂部特征选用合适的圈套器切除术;4.对于可一次性完全切除的平坦型(IIa,IIb,IIc型)以及一部分Is型病变,推荐使用EMR,原则上,EMR可一次性整块切除的病变最大直径不超过20mm。5.对于最大直径超过20mm的难以使用EMR行一次性完全切除的病变,抬举征(-)的病变,以及>10mm的EMR残留或治疗后复发再次行EMR治疗困难的病变,推荐使用ESD,ESD技术难度大,难以开展,可以考虑分块EMR(EPMR)。内容来自:国家癌症中心中国结直肠癌筛查与早诊早治指南制定专家组.中国结直肠癌筛查与早诊早治指南(2020,北京)[J].中华肿瘤杂志,2021,43(1):16-38.

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科250人已读

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科250人已读 - 精选 阑尾炎的内镜治疗

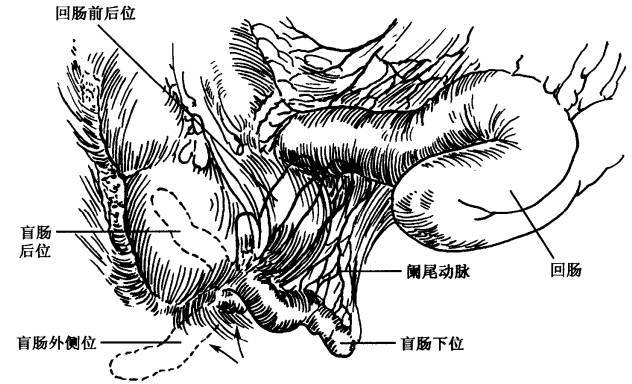

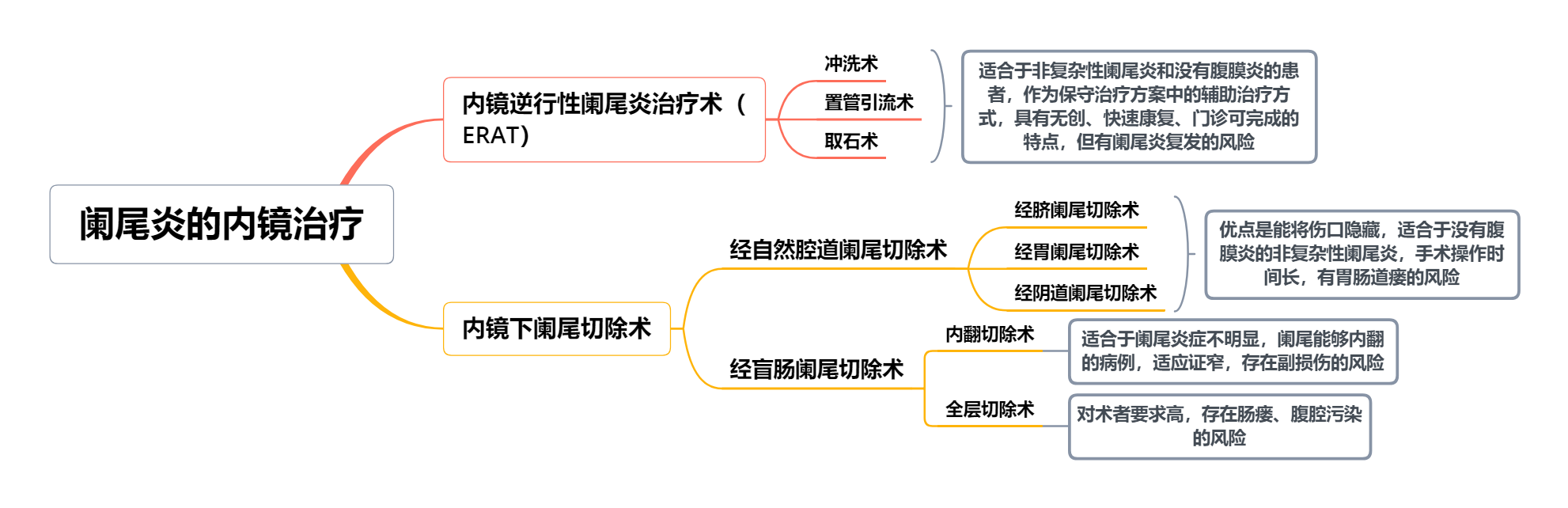

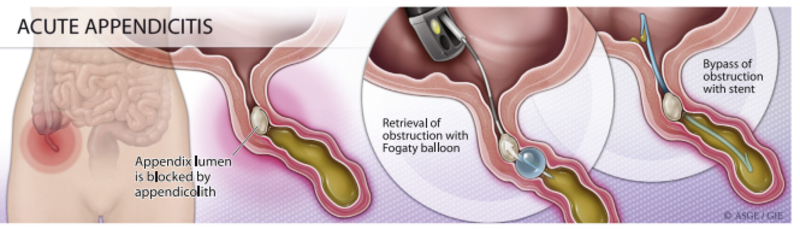

一直以来,外科手术切除阑尾是阑尾炎主要的治疗方式,然而近十年来,阑尾炎的治疗发生新的变化,越来越多的内镜医生参与治疗阑尾炎,自2012年刘冰熔教授在国内提出并开展内镜下治疗急性阑尾炎的方法,阑尾炎的内镜治疗被推上了话题热搜榜,然而,内镜治疗阑尾炎真的有那么神奇么?为了揭开内镜治疗阑尾炎的神秘面纱,我们详细地综述了国内外有关文献,并总结出一套思维导图,为广大病友提供简单明了的可参照的治疗方案。内镜下治疗阑尾炎,根据是否切除阑尾,分为两大类,一类是不进行阑尾切除,是利用肠镜进行阑尾逆行插管和造影,对阑尾腔进行冲洗、引流、置管和取石等一系列内镜治疗技术,统称为内镜逆行性阑尾炎治疗术(ERAT)。另一类是,内镜下阑尾切除术,通过内镜设备将阑尾切除,根据手术入路,我们又将其分为两类,经自然腔道(胃、阴道和脐)进行内镜下阑尾切除,手术方式来源于外科NOTES手术,另外一类是,经盲肠阑尾切除术,通过盲肠进行阑尾的切除,分类可参照下图,接下来我们一一进行介绍:急性阑尾炎的发生机制:由于阑尾的细小盲管状解剖特点及Gerlach瓣的存在,一旦粪石进入阑尾管腔内,很难再自行排出,从而造成阑尾腔堵塞,使阑尾管腔内分泌物积聚,导致管腔内压力增高,使阑尾血运受阻,此时阑尾管腔内细菌侵入黏膜,导致急性阑尾炎。内镜逆行性阑尾炎治疗术是通过使用结肠镜到达回盲部后向阑尾腔内逆行插管,先通过造影确认管腔内存在粪石梗阻,然后使用取石网篮及球囊取出腔内粪石,随后应用抗生素溶液对阑尾腔进行冲洗,最后在阑尾腔内置入支架引流脓液。详细步骤如下:(1).生理盐水高位清洁灌肠2-3次;(2).内镜下冲洗回盲部,观察阑尾开口处情况;(3).造影管引导下将导丝置入阑尾口,造影显像;(4).甲硝唑反复冲洗;(5).置入阑尾支架,引流炎性分泌物并冲洗;(6).术后观察腹痛、发热、排便等情况;(7).2周后肠镜复查、取出支架。以下是我们总结了内镜逆行性阑尾炎治疗术的优缺点:优点:1.恢复快:国内有大量文献研究表明,相较于传统腹腔镜阑尾切除手术,ERAT患者疼痛症状缓解较快,住院时间、手术时间、体温下降时间均较短,病人可以立即恢复日常的活动,避免外科手术后的切口疼痛。2.无创性:同样相较于传统腹腔镜阑尾切除术,内镜逆行性阑尾炎治疗术,无创伤,操作快捷、方便,出血、穿孔及阑尾周围脓肿形成几率低,可以在门诊开展,免去住院缓解,节省医疗费用。3.保留阑尾:保留了阑尾,使得阑尾的免疫和内分泌等生理功能得以保存。缺点:1.复杂性阑尾炎或合并腹膜炎的患者,内镜逆行性阑尾炎治疗优势不如传统腹腔镜手术。2.逆行插管时存在阑尾穿孔风险,X线造影过程中存在射线辐射危害。3.由于没有切除阑尾,存在阑尾炎复发风险。内镜下阑尾切除术的安全、可行得益于NOTES技术和理念的发展,特别是内镜下消化道管壁全层切除技术、创面内镜闭合技术和器械的不断成熟和完善。越来越多的消化内镜医师尝试内镜下阑尾切除术,内镜下阑尾切除术的入路,主要有三种:经脐、经胃、经阴道,1.经脐阑尾切除术经脐入路内镜外科(TransumbilicalEndoscopicSurgery,TUES)是以脐孔为主要操作路径的手术,是传统腹腔镜手术进一步微创化的演化术式,更接近于单孔腹腔镜手术(入下图所示)。早期的设备中,由1个5mm的主套管和2个2.8mm的副套管组成,在手术过程中,将标准软式内镜经主套管插入腹腔,辅助装置经副套管进入腹腔,利用抓钳寻找并牵拉阑尾至体外,再进行阑尾切除。腹部只有一个创面,术后患者恢复良好。2.经胃阑尾切除术经胃入路是NOTES最常用和技术条件相对成熟的路径。此外,各种创面闭合方法和闭合器械(如T-tag,OTSC等)近年来不断出现,使NOTES过程中瘘口闭合问题得以部分解决。这些技术上的进步均为经胃入路NOTES手术向人体过渡提供了必不可少的技术保障。3.经阴道阑尾切除术使用内镜设备,切开阴道后穹窿进入腹腔,进行阑尾切除术,取出标本后,钛夹封闭阴道创面。4.经盲肠阑尾切除术——内翻切除使用抓钳将阑尾内翻至肠腔,然后在肠腔内将阑尾进行切除,取出标本后,钛夹封闭创面。5.经盲肠阑尾切除术——全层切除以上为经内镜阑尾切除术目前常用的手术入路和手术方式,可以发现,经内镜阑尾切除术来源于腹腔镜外科手术,相较于传统腹腔镜手术,其优势在于能将创面隐藏,缺点是对病例的选择性较强、适应症窄、手术操作难度大、有腹腔污染和胃肠道瘘的风险,目前关于这类手术的临床研究很少,其相较于传统腹腔镜手术的优势目前尚无更多的研究证据。个人总结:作为外科医生,我认为目前的经内镜逆行阑尾治疗术(ERAT)可以作为阑尾炎保守治疗方案中的一个辅助治疗方案,在门诊即可完成,有助于患者更快的恢复,尤其适用于因阑尾粪石引起的急性阑尾炎,ERAT手术的效果确切,是抗感染治疗过程中,非常有用的辅助治疗措施,但穿孔和复发的风险需向患者交代清楚。而经内镜阑尾切除术相较于传统腹腔镜阑尾切除术并没有很大的优势,目前来说,如果选择手术治疗方案,更推荐腹腔镜阑尾切除术,后者手术时间短、安全,可以进行全面的腹腔探查,适合于各类复杂阑尾炎、特殊位置阑尾、穿孔坏疽阑尾炎和合并腹膜炎的患者。

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科1813人已读

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科1813人已读 - 引用 内镜逆行性阑尾炎治疗术

对于非复杂性阑尾炎患者,可以选择非手术治疗方案,其中抗感染治疗是主要措施,除此之外,内镜逆行性阑尾炎治疗术,可以作为非常有效地辅助治疗手段,有助于患者更快地恢复。个人观点:1.适合于非复杂性阑尾炎,合并粪石者效果确切,门诊即可完成治疗;2.不适用于已出现腹膜炎的患者;3.有穿孔、阑尾炎复发的风险。参考文献:CostamagnaG.Acuteappendicitis:Willanovelendoscopic"organ-sparing"approachchangethetreatmentparadigm?GastrointestEndosc.2020Jul;92(1):190-191.doi:10.1016/j.gie.2020.02.044.Epub2020Mar4.PMID:32145285.

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科170人已读

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科170人已读 - 引用 新技术分享——经盲肠阑尾内翻切除术

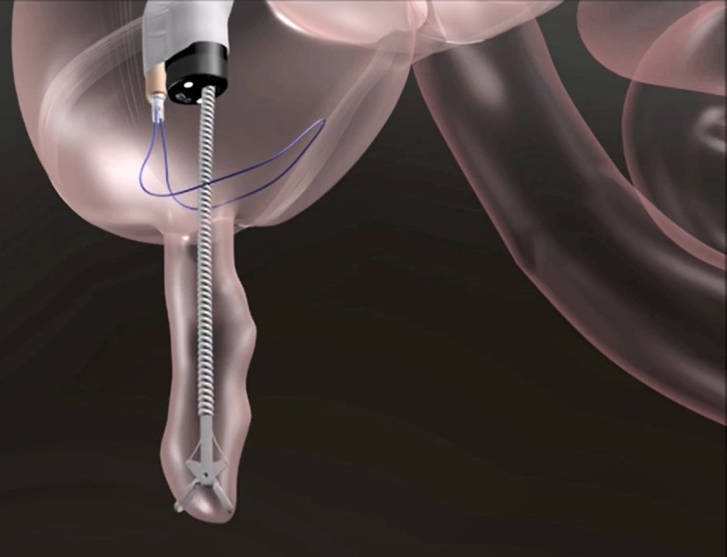

分享国外发学者发表的新式阑尾切除术——经肠镜阑尾内翻切除术。个人观点:1.手术适合阑尾炎症不明显的、能够内翻成功的病例。2.阑尾内翻时容易将阑尾周围组织一并内翻,如肠管壁、附件、系膜等,有造成副损伤的可能。3.手术适应征窄。参考文献:ArtifonELA,UemuraRS,FuruyaJúniorCK,SantosCM,CocaDS,GuedesHG,OtochJP.Endoluminalappendectomy:thefirstdescriptioninhumansforacuteappendicitis.Endoscopy.2017Jun;49(6):609-610.doi:10.1055/s-0043-107611.Epub2017May2.PMID:28464199.

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科210人已读

姜建龙 主治医师 中山大学附属第七医院(深圳) 胃肠外科210人已读