广医一院血管外科科普号

- 精选 浅谈主髂动脉闭塞症治疗

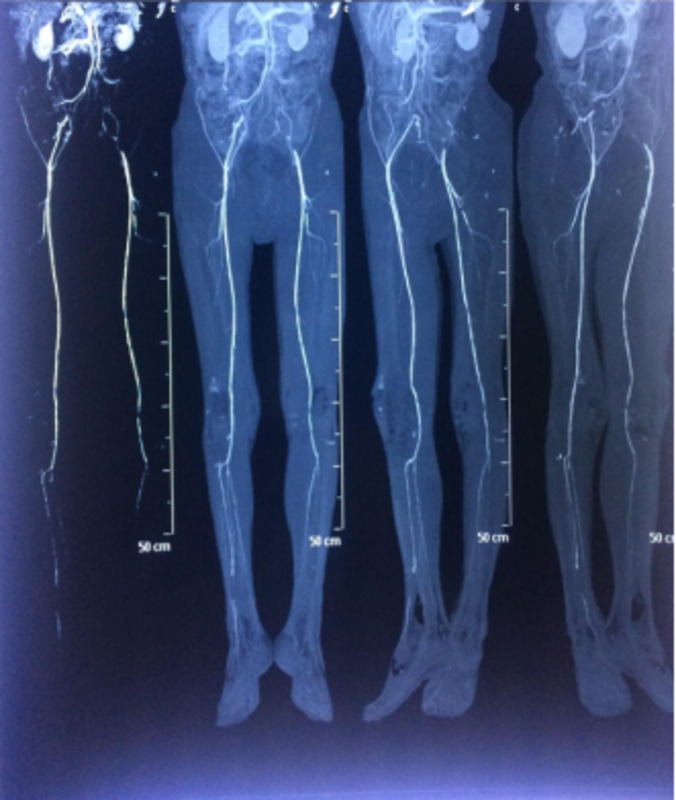

一、概述 主髂动脉闭塞症是指因动脉粥样硬化或血栓形成等原因导致的主动脉-髂动脉闭塞性疾病,是最常见的外周动脉闭塞性疾病。根据病情进展的快慢可分为急性闭塞和慢性闭塞。急性主髂动脉闭塞较少见,病情危重,死亡率及并发症发生率较高,多由动脉栓塞或急性血栓形成所致。 慢性主髂动脉闭塞(图1)临床常见,主要是由动脉粥样导致。由于盆腔及下肢血流受阻,患者可以出现臀部及大腿的间歇性跛行、男性性功能障碍、股动脉搏动减弱或消失等临床表现。因疾病呈慢性进展,病变周围的旋髂动脉、腰动脉、肋间动脉等可形成广泛的侧支循环改善下肢及盆腔脏器供血。因此,患者往往临床症状出现较晚、较轻而血管病变较严重[1]。 二、治疗 第二版泛大西洋学会共识(Trans-Atlantic Inter-Society ConsensusⅡ, TASCⅡ)指南根据病变段形态学改变,将主髂动脉闭塞性病变定义为TASC B级及以上病变。根据指南,TASC B级病变建议采用腔内介入治疗,TASC C\D级病变包括长段和多节段的狭窄和闭塞性病变建议采用开放性手术治疗。然而这些指南并未充分考虑到TASC C\D级病变患者常多伴发其他系统疾病,对于这种存在高危因素的患者进行较大的开放性腹部手术其致死率及较高的并发症发生率是不容忽视的[2]。而随着腔内治疗技术的发展、经验的增加以及医学设备、器材等的不断进步,对有经验的血管外科医生来说,已经可以成功应用单纯的腔内治疗或杂交手术治疗更为复杂的主髂动脉闭塞症[3,4]。当病人出现影响生活工作的间歇性跛行症状甚至出现静息痛、肢体缺失等症状,结合病人病史及辅助检查确诊为主髂动脉病变后,常需手术治疗。 1.开放性手术 一直是主髂动脉病变的主要手术方式,据文献报道主双股动脉旁路术10年通常率可高达72%-90%,目前第二版泛大西洋学会共识指南仍建议手术治疗为多节段病变或主髂动脉闭塞性病变的主要治疗方式。开放手术可以获得较为理想的远期一期通畅率,但是其二期通畅率较低,其手术死亡率及手术相关并发症发生率均较高。开放性手术主要术式有:腹主动脉-双股动脉旁路术、腹主动脉-双髂动脉动脉旁路术、主髂动脉内膜切除术及解剖外旁路术。没有特殊禁忌的情况下主-双股动脉旁路术由于其较高的长期通畅率仍为血运重建的主要术式。主髂动脉内膜切除术是将狭窄、闭塞段动脉内膜及其上增厚的附着组织切除,从而恢复管腔、重建血流。主要应用于主动脉远端或髂动脉近端局限性狭窄。解剖外旁路术主要用于因身体状况无法耐受腹部开放手术或感染须移除人工血管的患者。 2.血管腔内治疗 在主髂动脉闭塞性病变治疗中应用日益广泛,随着技术的不断进步以及器材的革新,腔内治疗已被公认为是主髂动脉闭塞症首选的治疗方法。 TASC 分级已不能作为选择治疗方式的主要依据。相比开放手术而言,腔内手术3-5年的一期通畅率较低,但是其二期通畅率可达90%-98%,腔内治疗后再狭窄或闭塞的原因多是支架内再狭窄或血栓形成, 几乎所有需再次干预的病例可再次通过腔内技术得到满意解决, 且多数病例二次腔内治疗的难度与一期治疗相比会降低。 以上因素足以弥补腔内治疗一期通畅率的不足[5].同时腔内介入治疗具有创伤小、安全快捷和可重复性高等优点,对比开放手术可明显降低住院日、并发症及死亡率。 恰当选择手术入路对主髂动脉闭塞病变的再通至关重要,根据解剖及病变范围的因素手术入路最常见为肱动脉及双股动脉。髂动脉狭窄性病变多选择同侧股动脉逆行入路或对侧股动脉“翻山”入路,合并腹主动脉病变选择肱动脉入路。如行双髂动脉对吻支架(Kissing 技术)需选择双侧股动脉入路或肱动脉-股动脉联合入路。左肱动脉既可以作为主要的入路,也可以作为股动脉入路的补充。股动脉入路可切开或经皮穿刺,如病人股总动脉狭窄大于50%或伴有严重钙化,建议行内膜切除术和补片血管成形术。部分 TASC C or D级病变患者行腔内治疗时需同时行股总动脉内膜剥脱术[6,7]。如病人同行存在股浅动脉闭塞,内膜切除及补片成形术应达到远端并同时行股深动脉成形术。穿刺点位置应远离任何的缝线,如需行髂外动脉支架植入还要保证有足够的工作长度。如果行杂交手术,应在肱动脉穿刺前先行股动脉内膜切除术。应尽量尝试逆行通过股动脉到达病变段,避免增加穿刺点。双侧病变或病变部位接近主动脉分叉,应准备双侧股动脉穿刺。 导丝无法通过闭塞病变段是介入治疗失败的主要原因[8]。开通方式包括经股动脉逆行开通和经肱动脉顺行开通 2种。造影下,循导管交换导丝,导管,顺行或逆行沿动脉方向缓慢进行开通,如遇阻力,可缓慢回撤,调整透视角度和导丝方向后再行开通,直至导丝穿过闭塞段的动脉,如果逆行开通时导丝无法回到真腔,可经肱动脉顺行开通闭塞动脉,再经股动脉鞘利用捕捉器将导丝抓出。 相对单纯血管成形术而言,支架植入术具有更高的远期通畅率及技术成功率且并不增加手术并发症,因此一直是主髂动脉闭塞的主要治疗方式。支架长度应覆盖整个病变全长。主动脉闭塞性病变一般镍钛合金自膨式支架。严重病变通常伴有髂总动脉起始处的病变,此时最好的治疗方式是应用对吻支架,根据病情决定是否同时应用主动脉支架。根据病变长度及类型选择合适的自膨支架或球扩支架,通常在主动脉分叉处病变同时钙化较重时选用球扩支架。在覆膜支架和裸支架的选择上,术后 5 年一期通畅率覆膜支架高于裸支架;严重主髂动脉闭塞症患者,覆膜支架的通畅率高于裸支架[9],但覆膜支架费用较高,且因需要更大的鞘管而增加了穿刺点出现并发症的几率。 在主髂动脉闭塞性疾病的治疗中,经静脉应用溶栓药物已经很少见,应用导管溶栓术使药物作用于病变部位,被认为是有效的辅助治疗方法,对于一些局限性重度狭窄或闭塞的基础上继发形成长段血栓的患者,可以增加主髂动脉闭塞的开通率,及降低腔内治疗过程中远端动脉栓塞的风险[10]。 邻近肾动脉的主动脉闭塞,应首先选用左肱动脉入路的导管溶栓术,但溶栓时长不应超过 48 小时[11]。 机械性血栓清除术因为可能会增加血栓栓塞的发生率而较少应用,一般只是在患者有溶栓禁忌或不能耐受时应用。 3.杂交手术 是将介入技术和开放手术有机结合的技术,用于治疗较严重的主髂动脉闭塞患者[12],杂交手术术中可先行介入探查,根据探查情况决定手术方式,一般使用球囊扩张或支架置入开通主髂动脉,再依据远端流出道情况使用内膜剥脱术或旁路转流术;也可先行动脉内膜切除术或取栓术,再处理主髂动脉病变及其他节段病变[13].当髂外动脉狭窄累及股总动脉时,同时行股总动脉内膜切除术可安全有效的增加治疗长度且不增加支架植入术的失败风险,而且因为此术式可改善髂动脉流出道对通畅率也有提高[14]。此外,一些病人其病变超过股动脉,对此类病人应在流入道病变得到治疗后根据其恢复情况来决定是否需要行下肢动脉的旁路手术。 随着腔内技术的发展,越来越多的主髂动脉闭塞症可以通过腔内治疗取得满意的疗效。对于主髂动脉闭塞性病变,介入治疗均可作为首选治疗方案,开放手术治疗则可作为辅助治疗方案。对于复杂的主髂动脉闭塞,也可选择杂交手术治疗。但对于腔内治疗失败者、 平肾动脉腹主动脉闭塞病变、肾功能不全或造影剂过敏者,开放手术仍具有一定优势。总之,在治疗中需血管外科医生应综合考虑患者的一般身体状况、并发疾病、病变部位、长度等,确定合适的个体化治疗方案。 参考文献1.Clair DG, Beach JM. Strategies for managing aortoiliac occlusions: access, treatment and outcomes [J]. Expert Rev Cardiovasc Ther, 2015,13:551-563. 2.West CA, Johnson LW, Doucet L, et al. A contemporary experience of open aortic reconstruction in patients with chronic atherosclerotic occlusion of the abdominal aorta. J Vasc Surg. 2010; 52(5):1164–72. [PubMed: 20732782] 3.Kim U, Hong S-J, Kim J, et al. Intermediate to long-term outcomes of endoluminal stent-graft repair in patients with chronic type B aortic dissection. J Endovasc Ther Off J Int Soc Endovasc Spec. 2009; 16(1):42–7. 4. Kim T-H, Ko Y-G, Kim U, et al. Outcomes of endovascular treatment of chronic total occlusion of the infrarenal aorta. J Vasc Surg. 2011; 53(6):1542–9. [PubMed: 21515016] 5.陈忠,寇镭.复杂主髂动脉闭塞症的治疗选择[J].外科理论与实践,2015,(04):289-293. 6.Leville CD, Kashyap VS, Clair DG, et al. Endovascular management of iliac artery occlusions: extending treatment to TransAtlantic Inter-Society Consensus class C and D patients. J Vasc Surg. 2006; 43(1):32–9. [PubMed: 16414384] [This is a series demonstrating that long iliac occlusions can be treated effectively with stenting with high success rates and comparable mid-term patency to open repair, independent of Trans-Atlantic Inter-Society Consensus C or D classification.] 7.Rzucidlo EM, Powell RJ, Zwolak RM, et al. Early results of stent-grafting to treat diffuse aortoiliac occlusive disease. J Vasc Surg. 2003; 37(6):1175–80. [PubMed: 12764261] 8.王成刚,沈世凯,吴丹明. 主髂动脉闭塞病变(TASC D级)腔内治疗的治疗效果评价[J]. 血管与腔内血管外科杂志,2016,03:186-190. 9.常光其,武日东. 主髂动脉闭塞症的治疗策略[J]. 中国血管外科杂志(电子版),2016,02:101-103. 10.Motarjeme A, Gordon GI, Bodenhagen K. Thrombolysis and angioplasty of chronic iliac artery occlusions [J]. J Vasc Interv Radiol, 1995,6:66S-72S. 11.Hertzer NR, Bena JF, Karafa MT. A personal experience with direct reconstruction and extraanatomic bypass for aortoiliofemoral occlusive disease. J Vasc Surg. 2007; 45(3):527–35. discussion 535. [PubMed: 17321340] 12.Buckley CJ, Arko FR, Lee S, et al. Intravascular ultrasound scanning improves long-term patency of iliac lesions treated with balloon angioplasty and primary stenting. J Vasc Surg. 2002; 35(2): 316–23. [PubMed: 11854730] 13.JIN HYUN JOH,SUN-HYUNG JOO,HO-CHUL PARK.Simultaneous hybrid revascularization for symptomatic lower extremity arterial occlusive disease.Exp Ther Med. 2014 Apr; 7(4): 804–810. 14.Burke CR, Henke PK, Hernandez R, et al. A contemporary comparison of aortofemoral bypass and aortoiliac stenting in the treatment of aortoiliac occlusive disease. Ann Vasc Surg. 2010; 24(1):4– 13. [PubMed: 20122461]

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科6717人已读

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科6717人已读 - 精选 射频消融闭合术治疗下肢浅静脉曲张的临床获益

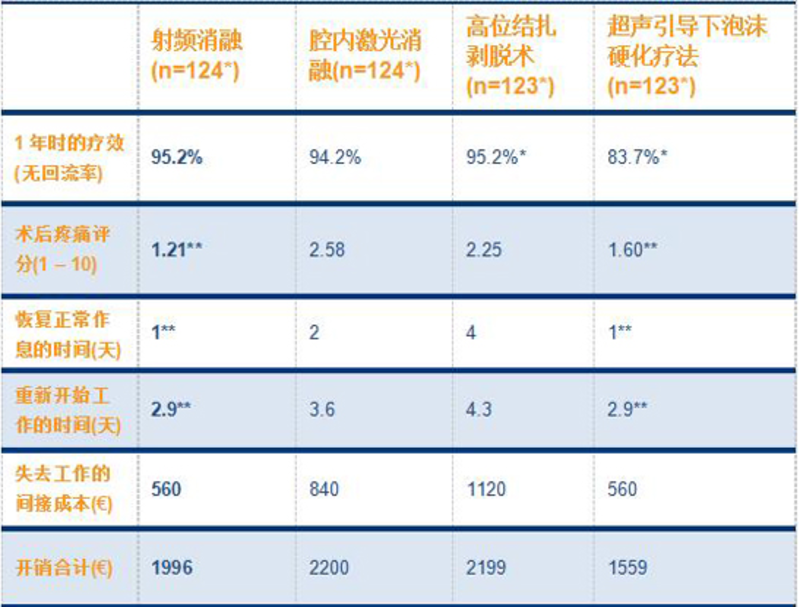

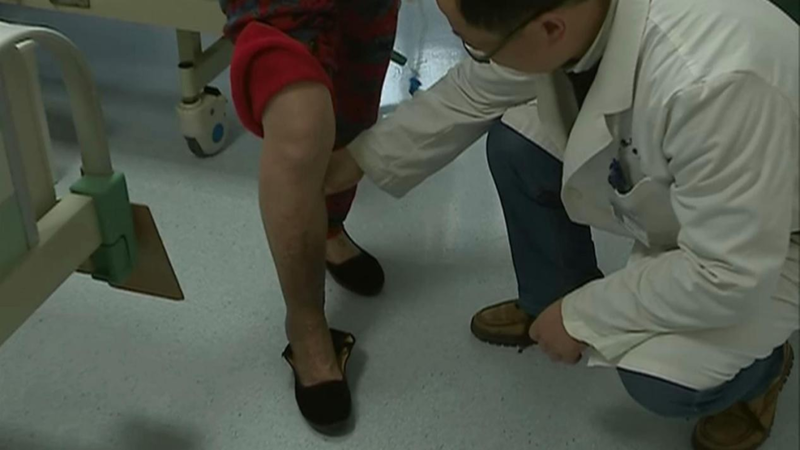

下肢静脉曲张是指发生于静脉的一种退行性疾病,表现为静脉发生结节样扩张性改变,临床上极为常见,全球约有25%的女性和15%的男性患有此类疾病,发病常与遗传因素有关,并且长期站立和重体力劳动可以成为诱因。浅静脉内压力升高,静脉壁相对薄弱,在静脉压作用下可以扩张,瓣窦处的扩张导致原有的静脉瓣膜无紧密闭合,发生瓣膜功能相对不全,血液倒流。 病因及病理变化 下肢静脉曲张的病因有多方面,具体可以分为2大类:下肢静脉返流和下肢静脉压力增高,并且临床表现、病情和程度各不相同。静脉曲张的病理变化是由于血液缓慢淤滞,静脉压力增加,静脉壁中层肌纤维和弹力纤维代偿性增厚,随病情进展肌纤维和弹力纤维萎缩、消失,被结缔组织替代,有的静脉壁扩张变薄,有的静脉壁因为结缔组织增生而变厚,形成不均匀的表浅皮下团块。长期病变瓣膜萎缩、硬化,丧失功能。静脉血返流与淤积引起下肢静脉高压,血液含氧量减少,毛细血管壁的通透性增加,多方面因素引起液体、蛋白质、红细胞和代谢产物的渗出淤积,局部组织因为营养障碍,造成纤维增生和色素沉着,并发皮炎、淋巴管炎和溃疡等。 临床表现 单纯下肢浅静脉曲张,一般指病变范围仅限于下肢浅静脉者,包括大隐静脉、小隐静脉及其分支,大隐静脉比较常见。病因多为持久站立等引成隐股静脉瓣功能不全而发病。主要临床表现临床表现为慢性静脉疾病的症状 ,如麻木刺痛感、肌肉抽搐、下肢肿胀、沉重、易疲劳、皮肤瘙痒等,体格检查可见皮下毛细血管扩张症、曲张静脉或静脉团、环状静脉扩张、皮肤色泽改变、脂性硬皮病、溃疡等。 随着超声检查技术的广泛应用,静脉反流及瓣膜功能不全也成为描述下肢静脉曲张的重要指标。 治疗方法 大隐静脉曲张目前的治疗方法主要有:①传统大隐静脉曲张高位结扎及剥脱术;②微创技术如硬化剂注射、经内镜筋膜下交通支结扎术(SEPS)、透光直视旋切术(Trivex)、静脉腔内激光(EVLT)及腔内射频消融闭合术(RF)等。 射频消融术临床收益 射频消融静脉闭合是一种新型治疗大隐静脉曲张方法,近年来在欧美等国开展,效果满意,射频治疗机理为通过射频发生器和频治疗管输送功率,产生热能引起与电极接触的局部组织高热,从而使血管内皮细胞脱落伴中层和附壁胶原变性,使静脉壁变厚、管腔收缩、迅速机化并纤维化闭锁静脉。 国外的Rasmussen临床实验纳入丹麦两个私人诊所的数据关于500位患者共580条患肢多中心的临床实验,所有患者平均分为四组;500位通过接受静脉剥离或激光或硬化剂注射或射频消融术后的一个为期一年的研究,这个实验的主要研究重点是观察术后一年每种治疗的回流率。次要重点--通过评价这500位患者的疼痛,无法正常工作和生活的时间;损失的成本和总开销;静脉功能不全症状严重程度评分标准(VCSS)评分;阿伯丁静脉曲张症状严重情况评分(AVVSS)来对比这四种术式在治疗静脉功能不全的优劣势(表1)。 射频消融(n=124*) 腔内激光消融(n=124*) 高位结扎剥脱术(n=123*) 超声引导下泡沫硬化疗法(n=123*) 1年时的疗效(无回流率) 95.2% *94.2% *95.2%* 83.7%* 术后疼痛评分(1 – 10) 1.21*2.58 *2.25* 1.60* 恢复正常作息的时间(天) 1*2* 4* 1* 重新开始工作的时间(天) 2.9*3.6*4.3* 2.9* 失去工作的间接成本(元)560 840 1120 560 开销合计(元)1996 2200 2199 1559 结果 一年时的无回流率射频消融与激光、静脉剥离相差无几 2.在术后疼痛方面,射频消融的优势明显好于其他术式 3.由于腔内射频治疗麻醉方式为局部麻醉,手术后便可自由活动;恢复正常的作息仅需要一天。重新开始工作的时间仅为2.9天。较其他术式优势明显。 因误工等间接的损失降到最低。减少了疼痛,缩短了住院天数,尽可能少的占用医疗资源; 自2016年5月开始,共有340位患者在我科接受射频消融术治疗下肢静脉曲张(图1),与2015年随机选340例行大隐静脉高位结扎剥脱术进行了平均住院日、手术时间、麻醉时间等几项临床数据对比。 结果 射频消融术患者平均住院日为 3.8日 而静脉剥离术患者的平均住院日为8.7日。术前准备日并无太大差异,术后出院天数射频消融术仅为1.6日,高位结扎剥脱为5.9日(图2)。住院平均日的缩短大大的减少了患者因疾病带来的各种损失(误工、陪护、住院费用等)且较早的出院对于患者的心理更有益处,同时也减少了过多的占用医疗资源。射频消融术的平均麻醉时间1分钟(多数为局部麻醉)明显低于静脉剥离术的麻醉平均时间20分钟(多位腰部麻醉)从手术时间来看:单侧肢体 射频消融术 手术时间为72分钟;静脉剥离术为95分钟(图3)。由此可见射频消融闭合术治疗下肢浅静脉曲张无论在住院时间、手术时间及住院花费上都优于传统术式,且更有利于患者的早期恢复改善患者生活质量。 小结 近20年来,下肢静脉曲张微创治疗发展迅猛,传统手术、射频消融以及激光治疗效果相接近,但射频消融及激光治疗因其创伤小,美观,恢复快,等诸多优点已逐渐成为下肢浅静脉曲张的主要治疗手段;由于腔内激光治疗(EVLT)机理是使静脉内的血液凝固,形成血栓从而达到闭合大隐静脉的目的,其潜在的血栓再通率高,且有血栓脱落导致肺栓塞等危险。而射频治疗时温度被控制在85℃左右,避免了组织的燃烧、凝固、汽化和炭化,,并且当治疗温度和电阻持续超过射频机设定的安全范围时,机器会自动关闭,从而确保了治疗的安全;同时静脉壁胶原收缩使治疗静脉再管化的可能性降低到最低,理论上避免了上述腔内激光治疗(EVLT)再通率高的不足。当然无论何种手术都具有相应的手术风险,医生在临床工作中一定要做好术前筛查,明确适应症及禁忌症,治疗方式也应该根据患者的病情、经济能力等多方面因素选择个体化的治疗方案,以利于患者的治疗及恢复。

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科5182人已读

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科5182人已读 - 引用 裸支架辅助弹簧圈腔内治疗肾动脉瘤

导读:肾动脉瘤(renal artery aneurysm,RAA)是一种少见病,尸检发现率为0.3%~0.7%,在接受肾动脉造影检查的人群中的发现率约为1%。近年来,随着彩色多普勒超声、CT及MR等影像学手段的广泛应用许多无症状RAA被发现并得到相应治疗。最初血管腔内治疗只适用于外科手术难以处理的肾实质内动脉瘤及外科手术高危RAA患者。随着介入设备及技术的发展,血管腔内治疗因其微创、并发症少及死亡率低的特点,逐渐成为治疗RAA的方式。此次特邀广州医科大学附属第一医院血管外科主任王海洋教授分享《裸支架辅助弹簧圈腔内治疗肾动脉瘤》讲题,欢迎大家在线阅览。裸支架辅助弹簧圈腔内治疗肾动脉瘤肾动脉瘤定义由于肾动脉壁的病变或损伤,比原有动脉扩张1.5倍以上的,形成动脉壁局限性或弥漫性扩张或膨出表现的病变。肾动脉瘤病因1. 动脉壁结构损伤 严重动脉粥样硬化导致肾动脉内膜溃疡、中层退行性变、弹性纤维断裂及动脉狭窄后扩张;先天性纤维肌性发育不良和艾-当综合征(EDS)相关的弹力层薄弱、血管脆性增加等。2. 损伤 腰部的钝击伤、贯通伤,以及穿刺活检、插管等医源性损伤,导致肾动脉管壁完整性受损,导致假性动脉瘤形成。3. 自身免疫疾病 如胶原血管病、多发动脉炎,与结核、梅毒相关的免疫反应等。常见于肾内型,大多为多发或双侧发病。肾动脉瘤发病率 肾动脉瘤并不罕见,约占内脏动脉瘤的19%。80%为单侧,17%为肾内型,30%呈多发性。男女发病率大致相当。尸检发现率为0.3%~0.7%。起初认为其发生率极低,直到选择性肾动脉造影应用后发现其并不少见,目前认为发病率0.1%~0.3%。临床表现与危害高血压肉眼或镜下血尿持续性疼痛失血性休克(破裂)血肌酐和(或) 尿素氮水平升高 相当一部分患者无明显自觉症状,当瘤体较大时可触及搏动性包块,上腹部可闻及收缩期杂音。 肾动脉瘤一旦破裂,死亡率超过80%肾动脉瘤的分型Rundback分型Rundback 1型:起源于肾动脉主干或其分支的囊状动脉瘤Rundback 2 型:肾动脉主干的梭形动脉瘤 Rundback 3型:实质内型动脉瘤此分型方法对治疗方案选择具有指导意义手术指征瘤体直径>1cm,且合并药物难以控制的高血压患者;育龄期女性;瘤体直径≥2cm*;有临床症状;假性动脉瘤;栓塞材料的选择机械栓塞材料可控弹簧圈液体栓塞剂胶(NBCA)Onyx凝血酶-Thrombin裸支架起到瘤颈架桥或辅助作用保留载瘤动脉血流和远端器官灌注覆膜支架完全封堵动脉瘤,并保留动脉血流对于分叉处动脉瘤使用受到限制要求载瘤动脉直径至少4.5mm动脉瘤治疗中的形态学考量动脉瘤腔内治疗方案动脉瘤腔内治疗方案裸支架辅助的弹簧圈栓塞临床案例女性、56岁,因“发现肾动脉瘤3月余”入院。入院诊断:1、右肾动脉瘤2、多发脾动脉瘤治疗计划:右肾动脉栓塞术+裸支架植入术术前检查术前造影右侧股动脉入路置入8F血管鞘,经血管鞘置入7F guiding导管、5F单弯导管及0.035超滑泥鳅导丝。微导丝超选至瘤腔远端。造影显示:右肾动脉肾盂开口位置瘤样扩张,瘤体大小3.5*4cm。瘤腔内进行Interlock弹簧圈填塞1、使用波科Interlock-35 20mm*40cm 3D 弹簧圈2枚成篮、建立框架。2、后续填入Interlock-35,15mm*40cm、10mm*40cm各两枚以及8mm*20cm、5mm*15cm各一枚。3、共填入8枚Interlock-35弹簧圈,完成瘤腔栓塞。释放支架1、使用博迈Apollo 冠脉球囊扩张导管 3.5mm*15mm,置入弹簧圈中进行预扩张。2、先将乐普医疗支架系统4.5mm*33mm置入瘤体弹簧圈远端。3、后将RX Herculink Elite 6.0*15mm支架 置入瘤体内弹簧圈近端。术后造影在右肾动脉开口处造影显示:右肾动脉内支架管腔无狭窄,血流通畅,肾动脉显影良好。内容转载自365医学网,可点击链接查看

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科1036人已读 - 引用 持续腰痛?小心巨大肾动脉瘤这一“定时炸弹”

《羊城晚报》羊城派8月19日报道,《持续腰痛释放什么信号?一女子检查出巨大肾动脉瘤》,采访了广州医科大学附属第一医院血管外科王海洋主任,通过典型案例,详细科普了巨大肾动脉瘤的表现,发病和治疗。 原文内容: 今年56岁的福建颜女士身体状况一直比较好,没想到一次“闪了腰”让她发现了潜在体内的巨大风险——肾动脉瘤,差点因此丢掉了一个肾!近日,广州医科大学附属第一医院血管外科王海洋主任团队采用微创介入技术为她拆除了这枚“不定时炸弹”,成功实现“栓瘤保肾”。 “闪腰”后持续腰痛,检查发现肾动脉瘤颜女士在干家务的时候,不小心把腰给“闪了一下”,腰部持续疼痛,虽然经过物理治疗,但效果不佳。在家人的陪伴下,她来到当地医院做了全面的检查,发现她的右肾动脉肾盂开口位置瘤样扩张,且已经形成了直径4厘米左右的巨大肾动脉瘤,同时还有多发的脾动脉瘤。 尽管这种血管动脉瘤一般都为良性,但毕竟存有潜在破裂出血的隐患,就像一颗“不定时炸弹”,随时可能威胁生命。颜女士的这个肾动脉瘤长得位置太为特殊,距离肾门非常近,只有不到5毫米的空间,如果稍有不慎,就有可能造成肾脏坏死。当地医院给出的治疗方案是直接将长有动脉瘤的这侧肾脏切除,“一了百了”。 为“保肾”不远千里来求医颜女士不想以后只能有一个肾脏,“毕竟肾对人体来说非常重要,少一个就等于少了一半功能。”颜女士和丈夫商量之后,希望可以保留自己的肾脏,为此多处辗转,找到了广州医科大学附属第一医院血管外科王海洋教授。 动脉瘤是血管壁的薄弱区域,存在破裂出血的风险,而内脏动脉瘤的处理,一直都是血管外科领域的难点。“内脏动脉瘤发生动脉瘤的病因尚不清楚,可能与动脉粥样硬化、感染、创伤(手术后并发症)、肿瘤侵犯血管等因素有关。”王海洋教授介绍,动脉瘤随时有破裂出血的风险,一旦发生会导致剧烈疼痛、内脏出血,甚至出血性休克死亡。 肾动脉瘤是一种常见的内脏动脉瘤,由于肾动脉壁的病变或损伤,比原有动脉扩张1.5倍以上的,形成动脉壁局限性或弥漫性扩张或膨出表现的病变,真正病因尚不清楚,可能与动脉粥样硬化、感染、创伤等因素有关。 肾动脉瘤并不罕见,约占内脏动脉瘤的19%,瘤体破裂后死亡率超过80%,因此,一旦确诊应该尽早手术治疗。 “通常情况下认为,动脉瘤的瘤体直径>1cm,且合并药物难以控制的高血压患者、育龄期女性,或者瘤体直径≥2cm、有临床症状、假性动脉瘤的都应当积极治疗。”王海洋教授认真研究了颜女士的病情,以及肾动脉CTA检查结果,她靠近右肾的动脉瘤直径超过4厘米,如果不及时进行干预,很可能就会破裂导致大出血。 介入微创技术实现“栓瘤保肾”从患者术后长远考虑,王海洋主任提出可以选择微创介入栓塞肾动脉瘤,采用介入腔内支架成形联合动脉瘤弹簧圈修复肾动脉血管,这种方法不仅能够让患者避免开刀手术带来的疼痛与创伤,而且还有可能保住她的右侧肾脏,极大提高患者以后的生活质量。 随着介入设备及技术的发展,血管腔内治疗因其微创、并发症少及死亡率低的特点,逐渐成为治疗肾动脉瘤的首选方式,避免了开放手术的巨大创伤,将内脏动脉瘤进行栓塞,避免大出血引起的死亡,同时有效保留内脏,真正做到维护患者生命安全,显著提升患者的生活质量。经过精心的术前准备,王海洋教授团队与介入手术室团队默契配合,术中精确定位微导管,采取“平衡导管”策略,同时将可吸收弹簧圈放入瘤体内,完成瘤腔栓塞,激化血栓的形成,另一方面重造血管通路,将支架小心翼翼地放置到血管中,形成一条足够血流通常的新通道。 “这位患者是近肾门处巨大肾动脉瘤,破裂风险大,手术难度大,手术容易造成肾动脉闭塞,若手术失败容易引起肾缺血坏死。” 王海洋教授说,这个手术最关键的地方就是“精准”二字,要精准定位、精准栓塞、精准重建,非常考验手术医生的技巧与判断力,“在术中,我们采取裸支架辅助弹簧圈栓塞腔内治疗,既达到微创治疗肾动脉瘤的目的,又保证了肾动脉的通畅,保护了肾脏充分供血。” 完成这一系列精细化的操作后,颜女士右肾动脉开口处造影显示:右肾动脉内支架管腔无狭窄,血流通畅,肾动脉显影良好,肾脏组织灌注良好,经过一个多小时的努力,手术顺利完成,颜女士的肾保住了,也帮她清除了这枚“不定时炸弹”,目前,颜女士已经康复出院。 来源:羊城晚报.羊城派 图片:受访者提供 责编:刘欣宇 本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科593人已读

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科593人已读 - 引用 四十年吸烟“吸出”巨大腹主动脉瘤,83岁老人面临生死考验

一位83岁高龄的老人,有四十多年的吸烟史,偶然发现体内竟然潜在一枚巨大的“临时炸弹”——腹主动脉瘤,随时有被“撑爆”的可能,同时还有严重的下肢动脉硬化闭塞症,又有基础疾病缠身,广州医科大学附属第一医院血管外科王海洋教授团队秉承“不放弃一丝希望”的原则,与多学科团队协作,为他成功实施了“腔内隔绝手术+双侧髂动脉成型术”,术后一周,患者康复出院回家。 八旬老人腹主动脉瘤,随时撑爆血管致休克死亡从去年开始,柳大爷的腿脚莫名地疼痛,甚至影响到正常走路,去医院检查发现下肢缺血严重,同时发现腹主动脉处有一个3公分左右的动脉瘤。但是,由于柳大爷年纪大,几年前放了颈动脉支架后,开始出现肾功能不全,需要按时透析。儿子带着老父亲到了几经辗转,医生都表示束手无策,建议他们使用药物保守治疗,定期复查。 然而,时间一长,止痛药对柳大爷似乎也不管用了,他常常晚上疼得“嗷嗷叫”,整夜睡不着觉,看到父亲备受煎熬,在朋友的推荐下,儿子陪父亲来到广州医科大学附属第一医院血管外科,希望能够彻底帮父亲解决这个难题。 “我们给他做了CTA检查,发现他双侧髂动脉闭塞,而且腹主动脉瘤扩张迅速,瘤体直径超过7公分,像个鸡蛋那么大。”王海洋教授说,长期吸烟是诱发腹主动脉瘤的一个高危因素,但这种病比较隐匿,瘤体破裂前可能没有任何症状,而一旦破裂,致死率高达80%,“这位患者腹主动脉瘤的增长速度非常快,不到一年的时间长大一倍多,而且瘤体巨大,随时可能‘撑爆’血管,可因大出血致休克死亡。” 多学科会诊,为大爷拆除“炸弹”由于柳大爷基础疾病较多,涉及心脑血管、肾脏、呼吸等多种问题,而且年龄偏大,手术的耐受力相对较弱,为了给柳大爷制定一个最适合他的治疗方案,王海洋教授邀请来自心血管内科、肾内科、呼吸科等多学科专家开展病例讨论,“像这么大的腹主动脉瘤,很多时候会采取开刀手术,但创伤较大,不太适合年纪很大的老人家,我们最终还是决定通过微创介入技术进行血管腔内修复。” 一切准备就绪后,8月10日,柳大爷被推进了手术室。“患者曾经有脑梗塞病史,身体条件非常脆弱,所以我们在麻醉用药方面都要特别精细。” 麻醉科蓝岚主任为他进行了精准的麻醉诱导,密切监测手术过程中生命体征各项指标,为手术的顺利进行保驾护航。 然而,由于柳大爷有严重的下肢动脉硬化闭塞症,左侧的股动脉几乎完全闭塞,仅仅不到1毫米的空间,要想将覆膜支架上送至腹主动脉瘤处,必须先将双侧入路开通,王海洋教授利用球囊小心翼翼地将失去弹性的血管一点点扩张开来,然后要将支架准确置入。 “我们没有犯错误的空间,支架放置的位置上下误差不超过2毫米。”王海洋教授说,患者的腹主动脉瘤累及肾动脉,而且瘤体严重扭曲,有两处几乎达到90°弯曲,这就给医生的操作提出了难题,如果支架放得过高,容易盖住肾动脉,影响肾脏供血,让原本就已经受到损伤的肾功能更加“雪上加霜”,但如果放得太低,又容易出现封闭不全,起不到隔绝瘤体的作用,依然解除不了风险,“这就要求我们必须精准锚定,保护肾动脉不受影响。” 王海洋教授凭借丰富的技术经验,与团队默契配合,在超声引导下,屏气凝神,在瘤体内选择好最佳的位置,将支架稳妥地放入进去-释放,成功将那颗巨大的腹主动脉瘤隔绝在外,为血液流动重新建立了一条“人工通道”,拆除了这个“不定时炸弹”。 “炸弹”拆除了,但是柳大爷双脚疼痛难忍的问题还没有解决。王海洋教授利用先进“斑块旋切技术”,通过一个小切口,将堆积在血管里的“垃圾”一点一点清理掉,取出了近10厘米长的动脉斑块,帮助他恢复了下肢血运,改善下肢缺血症状。 同时,针对患者左髂内动脉瘤,王海洋教授既要考虑保证左下肢动脉血管的通畅,预防臀肌缺血而影响正常活动,又要预防瘤体扩张风险,采取封堵部分左髂内动脉以保证术后的效果。 手术顺利完成,综合考虑到柳大爷的身体状况,为保证其顺利度过关键的围手术期,他被送至重症监护室,在重症医学科团队的精心医治和护理下,柳大爷各项指标都在向好发展,清醒后的他告诉护士,自己好久没有睡得这么舒服了,感觉脚没有那么疼,精神状态也好了很多,还一直惦记着要出院去“喝茶”。 术后第六天,经过复查,柳大爷的状况一切良好,肾动脉保持通畅,肾功能也没有下降,更为让柳大爷舒心的是,脚不疼了,他又可以自己下床行走,“手术前孩子们为了我的事忙的团团转,现在终于好了,不用他们担心了。”柳大爷开心地说。 远离主动脉瘤潜在的风险,早发现,早干预是关键腹主动脉瘤是一种慢性疾病,约占主动脉瘤的85%,临床上不少患者在无任何征兆的情况下突然发生主动脉瘤破裂,死亡率可高达80%以上。“想远离主动脉瘤潜在的风险,早发现、早干预是关键。”王海洋教授建议,高血压、动脉粥样硬化、有吸烟史、家族史、肥胖等高危因素的人群,特别是65岁以上有吸烟史或家族史的男性,每年应定期做胸部X线检查和主动脉超声排查。一旦发现存在主动脉扩张,应及时到血管外科就诊,进一步排查诊断。如果出现剧烈胸痛、腹痛等症状,应马上就医,以避免因血管破裂面临的危险。 王海洋教授认为,即使需要手术,也不必太过担心,可通过微创介入手术帮其血流“改道”,让动脉瘤不受高压血运的影响而被“引爆”,又避免传统开放性手术带来的大创伤及并发症。值得提醒的是,主动脉瘤患者术后仍应遵医嘱规律服药,严格控制血压。 指导专家王海洋医学博士,主任医师,教授博士生导师,博士后指导教师广州医科大学附属第一医院血管外科主任中国医师协会血管外科医师分会全国委员主持国家自然基金面上项目2项在国内外高水平医学杂志发表专业文章20多篇。 专业方向:擅长血管外科的常见病多发病的诊治,在微创治疗下肢静脉曲张,颈动脉狭窄、肺栓塞、腹主动脉瘤、布-加综合症、内脏血管疾病、下肢动静脉阻塞病、血液透析通路等疾病的诊治。 出诊时间:周一上午、周四上午 本文是王海洋医生版权所有,未经授权请勿转载。

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科940人已读

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科940人已读 - 引用 半夜腿失去知觉竟是由于主动脉夹层!高血压患者需要注意筛查!

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科819人已观看

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科819人已观看 - 引用 腹主动脉瘤腔内隔绝术:全身1/3血液藏在“炸弹”里,微创介入“拆弹”救治成功

无论是有“三高”、风湿免疫等基础性疾病的老年人,还是处于“亚健康”的年轻人,都不要忽略血管健康的筛查 日前,广州医科大学附属第一医院血管外科成功为一例巨大腹主动脉瘤患者实施了腹主动脉瘤腔内隔绝术,拆除了体内的“不定时炸弹”——直径约10厘米的腹主动脉瘤,挽救了患者的生命,腹主动脉瘤内储存的血量大约超过2000毫升,意味着全身将近1/3的血液都聚集在这里。 手术现场 双腿无力竟是腹主动脉瘤作祟 3月底,73岁的张伯感觉到站立时双腿无力,特别是左腿还会感觉到隐隐作痛,从坐立到行走这样一个简单的动作,对他来说却很吃力,每次都要站住停留十秒钟后,才有力气迈开步子走路。 女儿得知这个情况后,带着张伯到当地医院检查,排除了脑部问题之后,CT检查显示腰腹部有一个巨大瘤状物,后经过动脉造影进一步确诊为腹主动脉瘤,最大直径约10厘米。医生明确表示,瘤体过大,随时有破裂的风险,危及生命,需要及早进行手术治疗,但当地医疗条件有限,建议他到大医院就医。 张伯在女儿的陪同下找到广州医科大学附属第一医院血管外科王海洋教授团队。王海洋教授在门诊详细了解了张伯的病情,立即把他收入院。“我们通过影像资料可以非常清楚地看到,患者主动脉下端的这颗瘤体已经非常大,就如一个气球已经吹到极致,随时可能爆破,需尽快手术治疗。” 影像学检查发现腹主动脉瘤 大腿穿刺成功“拆弹” 王海洋教授带领团队充分完善术前准备,排除相关手术风险,并根据患者的具体情况,对瘤体进行了精准测量,个体化订制合适的支架。“每一个患者的瘤体大小、形状、位置都不尽相同,我们通过这种个体化订制的支架,能够保证最好的契合度,避免血液从缝隙中灌注,最大程度地提高术后质量。” 4月8日下午,血管外科联合介入手术室医护人员为患者进行了微创腹主动脉瘤腔内隔绝术,在局麻下,通过大腿处的穿刺眼,通过一种特制的细长导管将专属订制的覆膜支架送到腹主动脉瘤部位,为血液流动重新建立了一条“人工通道”,实现腹主动脉瘤的完全隔绝,“拆弹”成功。 聚集了全身将近1/3的血液 手术过程中,医生发现,张伯体内的这颗“炸弹”几乎涨到了极致的状态,血管壁被血流冲击得已经非常薄弱,如果没有及时手术,一旦血流冲破外壁,就像黄河决堤一样,造成大出血、休克,死亡就是一瞬间的事。 “我们初步测量评估了一下,患者的这个腹主动脉瘤内储存的血量大约超过2000毫升,意味着全身将近1/3的血液都聚集在这里,其他部位便会出现供血不足,甚至影响到心脏等重要脏器的功能。”王海洋教授说,腹主动脉瘤是主动脉瘤的一种特殊类型,约占主动脉瘤的85%,这是一种慢性疾病,老年男性相对较多。 这些人群要做动脉瘤筛查 “部分有腹主动脉瘤的患者出现后背、腹部等疼痛,到医院检查,很容易与脑梗、心肌缺血、肋间神经痛、腰肌劳损、肩周炎等老年人常见病混淆。”王海洋教授介绍,出现胸闷、胸痛并且有长期高血压病史的老年朋友,如果排除心脑疾病后,千万不要忽略动脉瘤的筛查。 王海洋教授表示,“随着生活节奏加快,年轻人工作压力大、经常熬夜、暴饮暴食、吸烟酗酒、长期吃外卖、生活不规律等,因主动脉夹层而失去生命,让人非常痛心。” 医生特别提醒,无论是有“三高”、风湿免疫等基础性疾病的老年人,还是处于“亚健康”的年轻人,都不要忽略血管健康的筛查,一旦怀疑或确诊腹主动脉瘤,应该立即到医院治疗,成功获救的前提是迅速就诊、准确判断、及时手术。(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com) 文/羊城晚报全媒体记者 陈辉 通讯员 韩文青 来源 | 羊城晚报·羊城派 责编 | 王敏

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科1058人已读

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科1058人已读 - 引用 如何对付“蚯蚓腿”“青筋明显”?静脉曲张请到血管外科来看看!

惊!“青筋”爆掉了?! 江苏的马先生,多年前发现自己脚上的“青筋”很明显,随着时间流逝,这些“青筋”除了越发扭曲之外,脚部周围的皮肤颜色还越来越黑。 马先生虽然觉得这样很难看,但一直不痛不痒也就不以为意了。谁知道前段时间,发黑的皮肤开始频繁脱皮、瘙痒,而且就在他挠痒的时候,皮肤和“青筋”都破裂了! 一时间血流如注,止都止不住,还好马先生送医及时,最终才没有发生更严重的结果。 当“蚯蚓”缠上腿 马先生的“青筋”其实是静脉血管,而血管出现扭曲状况,是由于下肢静脉曲张造成的,也就是俗称的“蚯蚓腿”。得了下肢静脉曲张,开始时会出现下肢,尤其是小腿表面的静脉扩张、迂曲、成团,看起来像蚯蚓,下肢沉重、乏力甚至疼痛。 随着病情发展,重度下肢静脉曲张的患者还会出现脚踝轻度肿胀,早上轻微,下午严重,两只腿肿胀程度不对称,还出现小腿末端和足部皮肤颜色变深、发黑、瘙痒、起疹子,后期皮肤容易破损,破损后难以愈合,所以人们又叫它“老烂腿"。 “蚯蚓”可致命? 下肢静脉曲张,除了病情严重时可能导致皮肤长期溃烂,更可怕的是还可能引发静脉血管血栓的出现。一旦这些血栓脱落,就容易回流到心脏,然后堵塞动脉,最终甚至导致猝死。 如何对付“蚯蚓腿”? 如果感觉下肢酸胀不适、沉重、乏力感,浅静脉迂曲成团,需要警惕这可能是静脉曲张的早期表现,建议及早到医院的血管外科就诊,在医生的指导下使用药物治疗、合理穿戴弹力袜等,别让“蚯蚓腿”越来越严重! 如果没有及时加以干预,随着病情的进展,可能会出现踝部轻度肿胀和足靴区皮肤营养性变化:皮肤瘙痒、色素沉着、脱屑、脂质硬化甚至溃疡、以及出血及血栓性浅静脉炎。 这时就需要外科干预治疗了,静脉曲张已经进入微创时代。王海洋教授所在的广州医科大学附属第一医院血管外科团队采用最先进的微创大隐静脉射频消融、曲张静脉点式剥脱、硬化剂注射术完成局麻微创治疗下肢静脉曲张的治疗,可以实现“日间手术”,上午入院手术、下午康复回家,而且不会感觉到疼痛,无需住院,方便又快捷。 这些异常需注意! ① 沉:到了下午或是在长时间站立或行走后会明显出现腿肚子发沉、发胀的感觉。 ② 肿:小腿,特别是踝部皮肤水肿。以站立过久或劳累后较明显,晨起时水肿可消退。 ③ 痒:下肢局部刺痒,严重时会出现皮炎或湿疹,使刺痒加重,甚至无法忍受。 ④ 黑:小腿下三分之一的皮肤出现明显的颜色变化,变紫,甚至发黑。还会变得粗糙、脱屑或是有溃疡形成。这时静脉曲张已经比较严重了,应该立即就诊。 如何预防“蚯蚓腿”? ① 对于长期站立工作、重体力劳动的高危人群,如教师、护士等,可平时穿医用静脉弹力袜,适当加强下肢的锻炼,增加肌泵的促血液回流作用,睡前抬高下肢。 ② 对于有慢性咳嗽及习惯性便秘的患者,要及时进行治疗。 ③ 对于一般人群,饮食上忌烟酒,少吃油腻、辛辣的食物,多吃含维生素的食物,尽量避免久站、久蹲、久坐等减缓血液回流的动作 ④ 适当加强体育锻炼,如快步走、游泳等。 专家介绍 王海洋 广州医科大学附属第一医院血管外科主任 医学博士 主任医师 教授 博士生导师 博士后指导教师 专业方向:擅长血管外科的常见病多发病的诊治,在微创治疗下肢静脉曲张,颈动脉狭窄、肺栓塞、腹主动脉瘤、布-加综合症、内脏血管疾病、下肢动静脉阻塞病、血液透析通路等疾病的诊治。 出诊时间:周一上午、周三上午 出诊地点:广州医科大学附属第一医院门诊四楼外科诊室 来自健康100FUN、广医一院

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科2162人已读

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科2162人已读 - 引用 预防下肢静脉曲张,医用弹力袜怎么穿?

下肢静脉曲张是指大隐静脉、小隐静脉或交通支瓣膜关闭不全导致的静脉内血液倒流,远端静脉瘀滞,继而病变静脉增粗、迂曲、成团状改变的一种疾病,是慢性静脉功能不全的一种表现形式,左下肢较为多见,双下肢可先后发病。据统计,我国每年新发病率为0.5%~3.0%,其中静脉性溃疡占1.5%,男女患病率接近,女性略高。 按照严重程度可以分成以下级别: 0级:是表面看看正常,但站立久了有明显的酸胀感 1级:可以看到鼓起,但不是很严重(小腿酸胀伴有水肿,毛细血管扩张,呈蜘蛛网状) 2级:就会看到典型的“蚯蚓腿”(腿部出现明显静脉凸起,伴有麻、累、沉重感等) 3级:这样的人长期站立后会觉得腿部水肿(静脉凸起明显、水肿加重,湿疹、疼痛等症状明显) 4级:皮肤就会出现营养障碍,皮肤变黑(患肢皮肤颜色改变、皮炎、硬化,有明显的瘙痒) 5级:皮肤溃烂(患肢皮肤发黑,伴随溃疡糜烂症状,久治不愈) 6级:是顽固性溃疡,怎么换药都换不好的老烂脚(溃疡加重,糜烂面积加大,出现坏疽,形成老烂腿) 医生建议,对于0级~2级的轻度静脉曲张的患者,建议及早咨询专科医生,根据自身病情选择合适的弹力袜。即使没有静脉曲张但存在高危因素的人群,同样可以选择保健类的弹力袜,可起到预防作用。 医用弹力袜的压力是压力由下向上循序减压,符合人体静脉血液回流压力需要,梯度压力作用于肌肉组织,借助肌肉组织把压力传给静脉,促进静脉血液回流改善淤血症状,有效的缓解或改善下肢静脉所承受压力,改善局部营养不良、促进血液循环,缓解和消除腿涨脚肿,预防下肢静脉血栓形成并减轻疲劳感。 医用弹力袜使用口决 医疗弹力袜,用法要知道。 硬化剂治疗,穿袜有讲究。 保健或治疗,尺寸要选好。 术后前七天,全天都要穿。 起床就穿上,睡前才脱下。 七天结束后,可脱下更换。 每日坚持穿,至少三个月。 皮肤过敏症,平卧位脱除。 穿着要注意,保持袜干燥。 裹上弹力带,促进早康复。 如何穿医用弹力袜 指导专家 王海洋 医学博士,主任医师,教授 博士生导师,博士后指导教师 广州医科大学附属第一医院血管外科主任 中国医师协会血管外科医师分会全国委员。主持国家自然基金面上项目2项,在国内外高水平医学杂志发表专业文章20多篇。 专业方向:擅长血管外科的常见病多发病的诊治,在微创治疗下肢静脉曲张,颈动脉狭窄、肺栓塞、腹主动脉瘤、布-加综合症、内脏血管疾病、下肢动静脉阻塞病、血液透析通路等疾病的诊治。 出诊时间:周一上午、周三上午 出诊地点:广州医科大学附属第一医院门诊四楼外科诊室

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科1217人已读

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科1217人已读 - 引用 致死率高达80%!医生提醒:当心腹主动脉瘤这颗“定时炸弹”!这类人应定期做筛查

腹主动脉瘤 定时炸弹——腹主动脉瘤 今年65岁的邱伯(化名)近段时间来总是感觉到腰部酸酸胀胀,有时候还会隐隐作痛,在一次体检中通过B超发现了肾结石,医生考虑有可能是肾结石引发的腰痛,建议他尽早做取石手术。 由于当地医院条件有限,邱伯来到了广州医科大学附属第一医院泌尿外科,在术前必须的检查中,医生发现他脐部下方的主动脉血管有点异样,再仔细一看,竟然隐藏着一颗“定时炸弹”——腹主动脉瘤,而且直径超过了5cm。 腹主动脉瘤的危害 “腹主动脉瘤发病过程比较隐匿,破裂前可能没有任何症状,而一旦破裂,致死率高达80%。”王海洋主任说,很多腹主动脉瘤都是在体检或其他检查时发现,如果直径小于4cm,建议每年进行一次彩超检查;直径4-5cm,建议每半年至一年做一次彩超或CT血管造影检查;倘若瘤体超过5cm,或增长速度过快,或有症状,则需尽早治疗,可以有效避免因瘤体破裂而产生的风险,“这部分的血液流动压力大,随着主动脉的不断扩张,瘤体不断变大,破裂风险也在逐渐增加。” 腹主动脉瘤的治疗方法 由于存在这个巨大的隐患,邱伯的取石手术也无法正常进行,随即被转入血管外科。3月25日,王海洋主任带领团队为邱伯开展了腹主动脉支架腔内隔绝术,相较于传统开刀进行的腹主动脉瘤切除手术, 介入手术更加微创,术后恢复快,术中出血量更少,且术中无需输血治疗,手术时间与术后住院时间明显缩短,患者住院治疗的经济负担也相对减轻,“特别是对高龄患者或者合并严重心肺功能不全及其他高危因素的患者来说,他们完全可以耐受这种介入手术。” 在手术过程中,王海洋主任利用大腿处的穿刺眼,通过一种特制的细长导管将覆膜支架送到腹主动脉瘤部位,并将其锚定于动脉瘤近远端的正常动脉壁,重建新的血流通道,隔绝高压血流对腹主动脉瘤壁的冲击,防止腹主动脉瘤增大与破裂,如同给这颗“临时炸弹”放置了一件终身保护罩。 在造影技术的协助下,王海洋主任将覆膜支架精准放置到动脉血管里面,然后用球囊进行扩张,让支架更贴合血管壁,整个过程仅仅用了四十多分钟,在局麻状态下的邱伯意识清醒,非常良好地配合医生完成了这一系列操作。 导管取出后,看到血液按照既定路线流通起来,在场的医护人员响起了掌声,而等候在介入手术室外的家属见到王海洋教授出来跟他们说明手术情况,不住地赞叹到:“原本我们还非常担心,没想到这么快就结束了,太牛了!” “目前,腹主动脉支架腔内隔绝术已经成为我们治疗腹主动脉瘤的常规手术,主动脉瘤是一种良性肿瘤,只要保证不破裂,完全可以与人和平相处的。”王海洋教授说,他们采用介入技术,可以避免开腹手术带来的大创伤及并发症,通过将血流“改道”,让动脉瘤不受高压血运的影响而被“引爆”,随着时间的推移,动脉瘤也会逐渐萎缩,即使没有完全消失,也不会对生命造成威胁。 这类人应定期筛查 王海洋教授介绍,吸烟、衰老、肥胖、高血压、高血脂、家族史等都是腹主动脉瘤的高发人群。值得警惕的是,多数腹主动脉瘤患者前期没有明显症状,少数患者会有突发性剧烈腹痛、脐部或心窝部有异常搏动感、胃肠道压迫等症状,目前尚无治疗腹主动脉瘤的有效药物。 由于腹主动脉瘤是一种慢性进展性疾病,而且发病隐匿,医生建议,65岁以上特别是男性、有吸烟史或家族史的老人,每年应定期进行血管筛查,“现在筛查非常方便,通过腹主动脉超声便可以排查腹主动脉瘤,如有腹主动脉扩张,需要及时到血管外科就诊,按照医嘱定期复查主动脉直径变化。” 专家介绍 王海洋 医学博士,主任医师,教授 博士生导师,博士后指导教师 广州医科大学附属第一医院血管外科主任 中国医师协会血管外科医师分会全国委员。主持国家自然基金面上项目2项,在国内外高水平医学杂志发表专业文章20多篇。 专业方向:擅长血管外科的常见病多发病的诊治,在微创治疗下肢静脉曲张,颈动脉狭窄、肺栓塞、腹主动脉瘤、布-加综合症、内脏血管疾病、下肢动静脉阻塞病、血液透析通路等疾病的诊治。 出诊时间:周一上午、周三上午 出诊地点:广州医科大学附属第一医院门诊四楼外科诊室 来源\广州医科大学附属第一医院 编辑\健康N君 编审\张小颖

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科989人已读

王海洋 主任医师 广医一院 血管外科989人已读