山西白求恩医院神经外科科普号

- 精选 三叉神经痛全麻术前要禁食

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科70人已观看

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科70人已观看 - 精选 疼起来要命的三叉神经痛是如何治疗的?(1)

疼痛之于全人类皆是一种不愉悦的体验,对人的生理心理产生极端恶劣的影响,尤其是拥有天下第一痛“美名”的三叉神经痛。在疼痛程度分级中,8级疼痛的分娩痛已经极其痛苦,而三叉神经痛却是10级疼痛,可见其令人痛不欲生的程度。接下来便详细讲述三叉神经痛这个恼人的疾病。 三叉神经痛是位于三叉神经分布区域内的一种反复发作的、阵发性、短暂而剧烈的疼痛,包括前额、头皮、眼、鼻、唇、脸颊、上颌、下颌在内的面部神经痛,是神经痛中比较常见、疼痛最剧烈而又不易治愈的疾病。说话、刷牙、洗脸、咀嚼、吞咽等动作,尤其是进食过冷或过热的食品时均可诱发三叉神经痛。患者绝大多数为单侧疼,个别患者为双侧疼。疼痛时间一般持续几秒钟至几分钟,因为这种疼痛的性质多种多样,呈撕裂样、电灼样、刀割样或针刺样,突发突止,因此患者疼痛时异常痛苦。治疗三叉神经痛有好几种方法,分为药物治疗、微创治疗和外科手术治疗。药物治疗就是服用卡马西平,对70%的患者止痛有效,但大约1/3的患者不能耐受其嗜睡、眩晕、消化道不适等副作用。且长期应用会产生视力模糊、复视、眼球震颤等中枢神经系统不良反应,肝毒性较大。因此微创手术治疗为最佳的治疗方式,尤其是对于年老体弱和长期服用药物者,避免了药物对机体产生的众多不良反应。微创治疗有经皮三叉神经半月神经节毁损术、三叉神经射频热凝术、经皮三叉神经节压迫术等方式。如下:01经皮三叉神经半月神经节毁损术(PRGR)常用的毁损药物是无水酒精和甘油。周围支毁损滞操作简单,但疗效不能持久,一般可维持3-8月,很少超过1年。半月节毁损术操作相对较复杂,可引起神经性角膜炎等并发症,总有效率72-99%,早期复发率20%,5-10年复发率达50%。并发症可能有轻度的感觉缺失、面部麻木。02经皮三叉神经节射频热凝术(PRTC)这是一种安全、简单、患者易于接受的治疗方法,几乎所有患者可立即缓解疼痛。5年总缓解率高于90%,且复发率低,复发患者重复施行PRTC仍可有效。对于MVD失败的患者射频治疗仍有很好的疗效。尤其适于年老体弱的老年患者,可作为微创手术首选。其理论依据是可选择性破坏三叉神经内的痛觉纤维,而保留触觉纤维。术后面部麻木最常见。其方法是在X线或CT引导下将射频针电极插入半月神经节内,通电后逐渐加热至65—75度,对靶点进行毁损,持续时间60秒。03经皮三叉神经节球囊压迫术(PTGC)适用于第Ⅰ、Ⅱ支的三叉神经痛患者。是国际上八十年代开始用于治疗三叉神经痛的技术。但术中易出现三叉神经抑制反应,穿刺针到达卵圆孔时,可能会心率减慢甚至停跳,血压下降;微球囊压迫时可能出现心动过速及早搏,伴血压的升高。

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科50人已读

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科50人已读 - 精选 帕金森病会引起抑郁吗?

帕金森病是一种常见的神经系统变性疾病,主要是位于脑内叫做“黑质”部位中的多巴胺能神经细胞发生了病变所致,但病变并不仅仅累及“黑质”。病变累及控制情绪、情感的脑内部位后,就会导致抑郁、焦虑等症状。甚至这些部位可以比“黑质”早受影响,此时在帕金森病早期,甚至是帕金森病的动作缓慢等运动症状还没有出现的时候,就会出现抑郁等这些非运动症状。据统计,大约有一半的帕金森病患者合并有抑郁的问题。抑郁可以作为帕金森病的先兆而出现,也可以在帕金森的发展过程中出现,与运动症状之间没有固定的先后顺序。

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科53人已读

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科53人已读 - 精选 关于帕金森病,你不知道的那些问题!

1、什么是帕金森病?怎么引起的?帕金森病曾被称为“震颤麻痹”,可见“震颤”和“麻痹”是该病的突出症状。的确,该病的主要临床核心表现为运动迟缓、肌肉僵硬、静止性震颤(抖动)和姿势不稳。其中运动迟缓,即运动减少和运动缓慢,是这个病最核心的表现;而静止性震顫(抖动)并不是这个病必然有的该病的发生是多因素相互作用的结果,包括遗传基因环境因素、年龄老化等,多因素作用的结果导致黑质致密部的多巴胺能神经元减少和多巴胺分泌减少,从而导致帕金森病最核心的临床运动表现。2.帕金病的常见病因有哪些?帕金森病,除了一小部分是由致病基因导致的家族性帕金森病外,绝大多数是散发性帕金森病,没有明确的家族史和致病基因。散发性帕金森病的病因复杂,是内外多因素共同作用导致的,包括遗传基因、环境毒物年龄老化等。3.帕金森病发病年龄大概是多少?帕金森病多发于中老年人,50岁后发病率明显增高,平均发病年龄为60岁左右,40岁以下的青年患者较为少见。我国65岁以上人群帕金森病的患病率大约是1.7%大部分帕金森病患者为散发病例,仅有不到10%的患者有家族病史。4.青年人为什么会得帕金森病?虽然帕金森病多发于50岁以上的中老年人,但是年龄只是帕金森病的危险因素之一,其他还包括遗传因素和环境因素。小于20岁发病的患者是由致病基因导致20岁至40岁之间发病的患者也往往与遗传关系密切。5.患帕金森病男女性别概率是多少?帕金森疾病,临床上男性相对多见。近期对全球不同人种的多项研究发现,男性帕金森疾病的患病率更高;另一项荟萃分析得出结论,男性患帕金森病的风险是女性的1.5倍。其原因可能包含多种因素,如环境或接触有毒物质、头部受伤、雌激素的神经保护作用、线粒体功能障碍或者特有的X染色体的基因因素等。刘震洋主任医师博士,博士后山西白求恩医院神经外科功能组组长、病区副主任现任中国医药教育学会神经外科分会全国委员,中国医师协会神经调控分会会员,山西医学会抗癫痫协会委员。主要从事颅底显微外科与功能神经外科,神经调控工作。主持完成国家级课题1项,发表SCI论文7篇,参编英文著作1部,中文著作2部,获得国家发明专利3项。〈中华神经创伤电子杂志〉通讯编委。擅长脑干出血、常见颅底肿瘤及帕金森病的外科治疗。擅长:三叉神经,面肌痉挛,帕金森病、癫痫神经调控、植物人促醒,截瘫,脑积水,以及垂体瘤,脑膜瘤,胶质瘤,立体定向活检的外科治疗。出诊时间:每周三上午扫描加好友,免费获取更多帕金森科普知识

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科90人已读

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科90人已读 - 精选 中晚期帕金森病治疗

植入脑起搏器联合优化药物成为中晚期帕金森病的成熟方法和主要选择。对于难治性中晚期帕金森病,药物疗效不够满意的患者,DBS疗法的疗效和安全性已经得到比较充分的验证;但植入DBS并非排斥药物治疗,而是应联合优化药物治疗。 对于单纯药物治疗,推崇两种或以上药物的联合应用治疗中晚期帕金森病。即使是新发早期帕金森病患者,也可以考虑相对较低剂量的药物联合治疗。对如何药物联合治疗尚缺乏循证医学证据和建议。

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科1636人已读

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科1636人已读 - 精选 CCTV|严冬如何预防脑卒中 缪中荣

脑卒中又称脑中风,是目前危害我国居民健康的重大慢病,我国每年死于脑卒中的患者有130万,每12秒就有1人发生脑卒中,每21秒就有1人死于脑卒中,每年新发病例270万,且呈逐年上升的趋势和年轻化趋势,世界卫生组织数据显示我国脑卒中的发生率正以每年8.7%的速度上升。 目前正值数九寒天,气温明显下降,季节变化会导致心脑血管病高发,主要原因是天气寒冷会导致外周血管收缩,心脏负荷加重,诱发心脑血管供血不足,天气寒冷容易导致血液粘稠度升高,出现脑血栓的几率增加,另外有高血压的患者在气温骤降时容易出现血压升高。 有数据显示气温每降低10℃,血压就升高5mmHg,而血压升高可以诱发高血压脑出血或者脑梗死。天气寒冷也会造成很多老人户外运动减少,体重增加,也是导致脑中风的原因之一。 因此,在天气寒冷时应该注意一下几个方面预防脑卒中发作: 1 早上出门不易过早,出门时应该注意保暖,在外面晨练的时间不易过久。 2 保持血压平稳,每天检测血压,适当调整降压药物。 3 如果发生一些脑中风的预警信号应该及时到医院就诊,约有30%的脑梗死患者在出现大发作时会有小中风的预警,如一过性头晕,一过性肢体麻木无力,一过性口眼歪斜、流口水,一过性言语不利等。 专家建议如果出现以上症状或者预警信号,应该在第一时间到医院就诊;如果突然出现卒中大发作如偏瘫、失语、甚至昏迷等症状,应该在第一时间呼叫急救系统,送到有溶栓和取栓条件的医院接受静脉溶栓或者动脉取栓。专家还建议老百姓应该了解更多的有关脑卒中的科普知识。

仝海波 主任医师 山西白求恩医院 神经外科1258人已读 - 精选 外伤性癫痫

颅脑外伤后是引起的癫痫发作称外伤性癫痫,是癫痫常见原因之一。颅脑外伤患者并发癫痫与损伤部位、性质及严重程度有关。开放性损伤引起者多见。伤情越重发生癫痫的机会越多。损伤越接近皮质运动区或颞叶内侧部癫痫越易发生。早期发生的癫痫,常由脑挫伤、脑水肿、蛛网膜下腔出血、颅内血肿及颅骨凹陷骨折引起。晚期癫痫,多因颅内异物、脑皮质萎缩和脑膜-脑疤痕造成。外伤性癫痫的治疗,以应用抗癫痫药物为主。如有局限性病灶存在,如凹陷骨折、脑膜-脑疤痕等则应施行手术,去除病因,以求根治。

仝海波 主任医师 山西白求恩医院 神经外科1310人已读 - 精选 颅脑创伤后脑积水诊治专家共识

颅脑创伤后脑积水诊治专家共识2015-07-06中国神经外科论坛Neurosurgery颅脑创伤后脑积水诊治中国专家共识中华医学会神经外科学分会神经创伤专业组中华医学会创伤学分会神经损伤专业组一、概述颅脑创伤后脑积水(post-traumatichydrocephalus,PTH)是颅脑创伤后常见并发症之一,是由于脑脊液分泌增多、或(和)吸收障碍、或(和)循环障碍,引起脑脊液循环动力学的异常改变,使得脑脊液在脑室内或(和)颅内蛛网膜下腔异常积聚,使其部分或全部异常扩大者[1-10]。PTH的发生率报道差异很大,随着重型颅脑创伤患者救治成功率的提高,PTH的发生率也明显增高[1、2、6-10]。二、PTH的分类根据发生时间、压力部位、脑室系统有无梗阻和临床状态,PTH有如下的分类[1-4、11、12]:(一)根据发生时间分类: ①急性:伤后3d内;②亚急性:伤后4~13d;③慢性:伤后≥14d。(二)根据压力分类:根据测定的压力(腰穿),分为高压性(>正常范围)和正常压力性(正常范围内)。(三)根据脑脊液积聚部位分类:①脑室内脑积水:单纯性脑室系统扩大;②脑室外脑积水:脑脊液积聚于脑室外的腔隙中,可伴有(或无)脑室扩大。后者中有积液与脑脊液循环直接沟通和局限性两种类型,也称之为硬脑膜下积液。临床通常认为的脑积水,是指脑室内脑积水。(四)根据脑室系统有无梗阻分类:①梗阻性:脑室系统包括室间孔、第三脑室、中脑导水管、第四脑室任何部位的梗阻,都可能导致梗阻性PTH;②交通性:脑室系统并无梗阻,系大脑凸面或(和)颅底蛛网膜粘连,或(和)颅内回流静脉受阻导致脑脊液回吸收障碍而引起。(五)根据临床状态分类 ①进行性:患者有PTH相关的临床表现,并呈进展性;②隐匿性:患者虽然脑室扩大,但并无PTH相关的临床表现;③静止性:患者的脑脊液异常积聚停止,脑室系统也不再增大,PTH相关的临床表现也无进展。三、发生机理和危险因素(一)发生机理 有关脑积水发生的确切机理尚未阐明。由于TBI的多样性和复杂性,PTH的发生机制仍然存在多种理论和假说[1、2、5-10、13-19]。主要包括:①脑室系统的机械性梗阻:TBI后脑室内出血可能引起室间孔、第三脑室和第四脑室的梗阻引起急性PTH,而脑室附近的出血,特别是后颅窝出血很容易引起占位效应而导致脑室系统的变形、移位而梗阻。TBI后一侧半球大面积脑梗死和脑水肿,也是造成脑室系统变形、移位导致PTH的机制之一。TBI后脑室系统新生隔膜也是会导致PTH。②再吸收障碍:多数学者认为PTH发生的主要原因之一,就是TBI后SAH造成蛛网膜下腔粘连、蛛网膜颗粒纤维化形成,从而导致脑脊液再吸收的障碍,而TBI患者接受手术治疗中,所产生的组织碎片可加重术后的组织粘连和蛛网膜颗粒的机械性梗阻,再手术患者发生蛛网膜颗粒机械性堵塞的风险更大。颅内感染更是加重组织粘连的常见因素之一。③脑组织移位和脑脊液动力学改变学说:采用去骨瓣减压术治疗重型TBI患者后,PTH的发生和大脑半球间硬脑膜下积液有相关性。去骨瓣减压术后移位脑组织的复位以及颅骨开放后脑脊液动力学受影响,可引起硬脑膜下积液,并在此基础上发展为PTH。④蛛网膜撕裂或(和)过度脱水、利尿所引起的体液失衡,是导致硬脑膜下积液形成的常见机制之一。(二)相关因素 与PTH发生的可能相关因素主要包括[1、2、5、6-10、13-15]:①蛛网膜下腔出血和脑室内出血:多数学者认为脑室内出血会影响脑室内的脑脊液循环通路,蛛网膜下腔出血则会导致蛛网膜下腔粘连和蛛网膜颗粒的纤维化,二者是PTH发生的主要危险因素;②原发伤情:颅脑创伤患者伤情越重、术前昏迷时间越长、术前颅内压高者,PTH的发生率高;③年龄:PTH可发生于任何年龄的伤者,高龄存活者中PTH的发生率高;④颅内感染:颅内感染是加重蛛网膜下腔粘连的主要因素之一,脑室炎更是PTH需要干预的高危险因素;⑤去骨瓣减压术和术后大脑半球间硬脑膜下积液:有研究认为去骨瓣减压术中减压窗上界太靠近中线(<25mm),是PTH发生的独立危险因素;而术后大脑半球间硬脑膜下积液者,随后发生脑室内脑积水的风险增加。其他因素:颅底骨折是PTH发生的危险因素之一,可能与伤后发生颅底蛛网膜粘连有关。四、诊断和鉴别诊断(一)诊断标准根据颅脑创伤病史、典型的临床表现和影像学征象,制订出如下的我国PTH诊断标准[1、2、4、5-10]:1.病史:有明确的颅脑创伤病史;2.临床表现:①头痛、呕吐和意识状态障碍,常是急性PTH的主要表现。亚急性和慢性的高压性PTH者,可出现视神经乳头水肿或(和)视力减退;②正常压力PTH者,可出现认知功能障碍、步态不稳和尿失禁的典型三联征中的一种或一种以上的表现;③TBI患者伤后或术后早期临床状态改善后,又出现意识障碍加重或神经状态恶化表现,或术后减压窗因PTH逐渐外膨,或患者的神经状态持续处于低评分状态。3.影像学检查:头颅CT扫描和MRI检查是临床筛查PTH最常用的影像学诊断方法。诊断PTH的影像学依据为:①必备征象:影像学上脑室系统进展性扩大,是诊断脑积水的必备条件,典型表现为侧脑室额角增大、第三脑室变圆和颞角增大,少数患者可表现为脑室系统的不对称扩大;②辅助征象:部分患者扩大的脑室周围,可有低密度(CT扫描上)或高信号(MRI的T2加权成像上)的脑脊液渗出表现,为诊断PTH的辅助征象;而大脑凸面脑沟变窄,也是诊断正常压力性PTH的辅助征象之一。③补充检查:有条件的单位应该采用MRI脑脊液动态学的评估,有助于诊断的确立。4.腰穿检查:该检查虽不能确定PTH是否存在,但有助于完善诊断和辅助手术治疗的决策。腰穿检查应列为PTH诊治中的常规检查项目,其目的[1、2、3、10、30]:①测定压力:确认PTH为高压性还是正常压力性;②脑脊液检查:留取一定量的脑脊液标本进行相关检查,评估疗效和确认是否存在手术禁忌证;③脑脊液引流效果测试:有助于PTH和单纯脑室代偿性扩大的鉴别,也有助于正常压力脑积水是否适合于分流手术的筛选;通常采用每次腰穿释放30ml脑脊液的方法,比较释放前后神经功能状态。(二)鉴别诊断脑萎缩是TBI后的常见现象,可有类似于PTH的临床表现和脑室系统代偿性扩大,需要与PTH鉴别。脑萎缩常见于弥漫性轴索损伤和脑缺氧后,影像学上的典型表现为脑室系统扩大的同时,脑沟也增宽,无脑室周围渗出性低密度表现[1、2、5、10、23]。而单纯硬脑膜下积液者,则需要和低密度的慢性硬脑膜下血肿鉴别,前者在MRI的T1和T2加权成像上,分别为低信号和高信号,而后者则均为高信号[1、4、6、10]。五、预防基于PTH的发生机理和相关因素的前提,预防措施应该着重在于减少和降低危险因素方面:避免过度脱水和利尿;及时解除脑室系统梗阻的因素(如颅内出血、脑水肿和脑梗死等);术中尽可能将术野的出血清除和冲洗干净、术后早期引流血性脑脊液减少出血造成的粘连和堵塞CSF回流通路;术中强调无菌操作和尽可能采用硬脑膜的减张缝合,避免术后切口CSF漏和颅内感染,以减少炎性粘连引起的机械性堵塞而导致PTH[1、2、5-10、13-17]。六、治疗(一)治疗策略对于临床表现不明显的PTH患者,应该首选随访观察,因为部分患者的脑积水可表现为静止状态、甚至可以自行逐步缓解。但是,对于临床上有意识障碍加重或神经系统状态一度好转后又恶化、减压窗外膨逐渐加重、影像学上有典型征象并进展性加重的PTH者,应该及时给予治疗[11、2、4-10、13-18、20-24]。1.临时性治疗方法:①药物疗法:使用抑制脑脊液分泌药物和降低颅内压的渗透性脱水剂及利尿剂;②手术治疗:通过间歇性腰椎穿刺、控制性腰池引流术、脑室外引流术和皮下Ommaya囊植入术等方法,释放一定量的脑脊液,以达到暂时缓解颅内高压、引流血性脑脊液和控制颅内感染的目的[1、4、10、20]。2.永久性治疗方法:①脑脊液体腔分流术[1、2、4-11、20、26、29、30]:目前仍然是PTH治疗的主要方式。其中以侧脑室-腹腔分流术占第一位;侧脑室-心房分流术虽然逐渐减少,但对有腹部手术史、或分流后腹腔感染者,仍然是不可缺少的选择。部分交通性PTH者,可采用腰池-腹腔分流术;②脑脊液颅内转流术[1、11、27-29]:以内镜下第三脑室造瘘术最为常用,其次还有终板造瘘术、中脑导水管成形术、透明隔造瘘术和脑室系统内新生隔膜造瘘术等。(二) 永久性治疗的技术问题1.脑脊液体腔分流术的禁忌证:无论采用何种分流术,颅内感染未得到有效控制、分流通路上存在感染灶、腹腔内存在感染和颅内出血后脑脊液检查异常者,列为手术禁忌症[1-10、16、17、20、30]。2.脑室穿刺部位和置管长度[3、4、11]:行侧脑室-腹腔分流术和侧脑室-心房分流术时,最常用额角和枕角穿刺。额角穿刺点通常在中线旁2.5~3cm、发迹内或冠状缝前2cm;枕角穿刺点通常在中线旁3cm、枕外粗隆上6~7cm。置管深度,置管深度以脑室内2cm。分流管脑室端放置在侧脑室额角发生分流管粘连和堵塞的发生率最低。3.腹部切口和分流管腹腔端的处理[1、10、11、20、30]:根据易于操作、手术创伤小、术者最熟悉的入路和患者的个体状态综合确定为原则。通常采用经腹膜小切口将分流管置入腹腔内的方法,肠蠕动能将分流管腹腔端降入盆腔内。分流管腹腔端的长度,以分流管远端能在盆腔内为宜。4.分流管的选择[1、2、5、20、29]:分流管包括定压管和可调压分流管两大类。术前根据腰穿测定的初压,选择定压管的种类和设定可调压管的初压。可调压分流管的优点是术后可根据临床和影像随访的结果,调整分流泵的设定压力,以减少术后过度分流或分流不足。建议选用抗菌分流管和抗虹吸装置。5.硬脑膜下积液的处理[1、10、18、19]: 绝大多数硬脑膜下积液可自行吸收,少数进展性发展并引起占位效应,或转化为慢性硬脑膜下血肿。对有症状和体征的患者,可选择钻孔引流、硬脑膜下腔-腹腔分流或侧脑室-腹腔分流(有脑室扩大者)。少量厚包膜形成者,则需要开颅手术。6. 脑脊液颅内转流术[20、27、28]:内镜下第三脑室造瘘术被公认为梗阻性脑积水的首选治疗方法,对分流失效者和脑室内有新生隔膜存在者,内镜下治疗也是有效的选择之一。脑脊液颅内转流术的实施,应遵循相关的规范化原则。(三)疗效评估术后的短期疗效评估一般选择在术后1~14天。长期随访通常在术后1月~1年或更长时间随访。PTH术后的疗效评估指标主要包括:临床表现和影像学表现两大方面。临床表现的评估,是最重要和可靠的评估指标,主要包括意识状态、神经系统状态、减压窗的张力、认知功能、排尿功能、日常生活能力[1、2、4、5、10、20、30]。影像学评估主要是头颅CT或(和)MRI的随访观察。影像学上术前扩大脑室是否缩小,并非可靠的评估指标。术前高压性PTH者,术后扩大的脑室可缩小;而等压性PTH者,脑室系统可能因为扩展变形时间偏长而缩小不明显或无改变。术前脑室系统周围有渗出者,术后渗出的减少是可靠的评估指标之一[1、2、6-10、30]。(四)分流术后的常见并发症及处理[1、2、4-11、13、17、20、20、29]1.出血性并发症:包括各种类型的颅内出血、硬膜下出血等;根据出血部位、出血量和有无相应的临床表现,采取保守或手术治疗。2.感染性并发症:包括颅内感染、切口感染、腹腔感染和穿刺道感染等;在必要的清创和抗感染治疗的前提下,如不能有效控制感染,则需要尽早去除分流管,待感染得到有效控制后,再行相应处理。3.分流管相关并发症:包括分流管堵塞(以脑室端、分流泵、腹腔端最多见)、断裂、外露(通道表面皮肤溃破)、异位(腹腔端异位进入肠腔、膀胱、阴道、胸腔、心包内、胃内、脱出腹腔至皮下等)。发生此类并发症时,通常需要去除分流管,确定无感染存在后再行相应的处理。4.分流异常:包括分流过度和分流不足。前者主要表现为裂隙脑室综合症,部分患者可继发硬脑膜下积液或出血;后者表现为患者临床症状无改善,脑室系统无缩小或脑积水征象加重。采用可调压分流管者,可通过调整设定的压力,来控制脑脊液引流量,缓解分流过度或分流不足。如采用定压性分流管者,则需要更换分流泵。分流过度者,如患者条件允许应尽早行颅骨修补,也可能得到缓解。5. 其他并发症:包括癫痫。按照临床癫痫规范化处理。七、说明1.《颅脑创伤后脑积水诊治中国专家共识》是我国神经外科行业内指导性文件,不具备法律功效。2. 随着颅脑创伤后脑积水相关研究的不断进步,以及相关循证医学证据的不断增加,《颅脑创伤后脑积水诊治中国专家共识》将随之进行修改和完善。3.《颅脑创伤后脑积水诊治中国专家共识》适用于成人患者。

仝海波 主任医师 山西白求恩医院 神经外科1449人已读 - 精选 中国颅脑创伤去骨瓣减压术专家共识

中国颅脑创伤去骨瓣减压术专家共识(2015)2015-07-02中国神经外科论坛Neurosurgery中国颅脑创伤去骨瓣减压术专家共识中华医学会创伤学分会神经损伤专业组一、概述去骨瓣减压术是用于治疗重型颅脑创伤难治性颅高压、脱水利尿等降颅压无效病人所采取挽救生命的最后手段和有效步骤,但其疗效存在争议[1-4]。特别是2011年4月,新英格兰医学杂志上发表了澳大利亚学者Cooper等发表的《去骨瓣减压术治疗弥漫性外伤性脑损害》,引起了国内外神经外科医师的极大关注和热议。他们的RCT研究发现早期采用双额颞顶去骨瓣减压术治疗,能有效地降低颅内压和缩短在ICU的治疗时间,但不能改善病人预后[5]。中国神经外科医师是继续坚持还是放弃采用去骨瓣减压技术抢救危重颅脑创伤病人?我们组织中国颅脑创伤临床专家,参考国内外主要文献,结合中国国情伦理和临床经验,制订中国颅脑创伤去骨瓣减压专家共识,有助于我国神经外科医师正确认识去骨瓣减压术的适应症、禁忌症、手术时机和方法及其相关问题的处理。二、颅脑创伤病人颅内高压的发生机理在颅缝闭合后,颅腔体积已相对固定。颅腔内容物包括脑组织(1400g)、脑脊液(75ml)和血液(75ml),正常情况下,此三者的总体积与颅脑总容积保持动态平衡,维持颅内压在正常水平。由于脑组织体积比较恒定,尤其是在急性颅内压增高时不能被压缩,颅内压的调节就在脑血容量与脑脊液量间保持平衡。在正常情况下,为维持脑组织最低代谢所需的脑血流量为32ml/100g/min(正常为54~65ml/100g/min),全脑血流量为400ml/min(正常约700~1200ml/min),脑血管内容量应保持在45ml以上,脑血容量可被压缩的容积约占颅腔容积的3%左右。脑脊液是颅内三内容物中最易变动的成分,在脑室、脑池和颅内蛛网膜下腔的脑脊液量,约在75ml左右,约占颅腔容积的5.5%。当发生颅内高压时,首先通过脑脊液减少分泌,增加吸收和部分被压缩出颅以缓解颅内压升高,继之再压缩脑血容量。因此,可供缓解颅内高压的代偿容积约为颅腔容积的8%左右。急性颅脑创伤病人因为颅内出血、广泛脑挫裂伤、tSAH、脑水肿、脑梗死、弥漫性脑肿胀等病理现象,当其增加体积超过代偿容积后,即可出现颅内高压症。如颅内压增高超过了颅内代偿机能限度,颅内压不断持续升高,则可引起脑血流量调节功能发生障碍,脑组织缺血缺氧严重,加重了脑水肿,使脑组织体积增加,颅内压更上升,可使脑组织移位形成脑疝,终致脑干受压造成呼吸、循环中枢衰竭而死亡。三、颅脑创伤病人颅内高压的临床分期颅内压增高的发展过程,根据临床症状和病理生理特点,分为代偿期、早期、高峰期和晚期(衰竭期)四个不同阶段。对于特重型颅脑创伤病人分期并不明确。1.代偿期:病变虽已开始形成,但处于初期发展阶段。由于颅腔内有占总容积8~10%以下的代偿容积,所以只要病变本身和病理变化后所占的体积不超过这一限度,颅内压仍可保持在正常范围内,临床上也不会出现颅内压增高的症状和体征,所以早期诊断较为困难。此期进展的快慢,取决于病变的性质、部位和发展的速度等因素。2.早期:病变发展并超过颅腔的代偿容积,但颅内压低于平均体动脉压正常值1/3,小于4.7Kpa(35mmHg),脑灌注压值为平均体动脉压正常值的2/3,脑血流量也保持在正常脑血流量的2/3左右,约34~37ml/100g脑组织/min,PaCO2值在正常范围内。脑血管自动调节反应和全身血管加压反应均还保持良好。但脑组织已有早期缺血缺氧和脑血流量减少,血管管径也有明显改变,所以逐渐出现颅内压增高症状和体征如头痛、恶心、呕吐,因导致颅内压增高的动作而加重。在急性颅内压增高时,尚可出现血压升高、脉率变慢、脉压增大、呼吸节律变慢、幅度加深的Cushing反应。3. 高峰期:病变已发展到严重阶段,颅内压为平均动脉压正常值的1/2=4.7~6.6Kpa (35~50mmHg),脑灌注压也相当于平均体动脉压值的一半,脑血流量也为正常的一半约25~27ml/100g脑组织/min。如颅内压接近动脉舒张压水平,PaCO2>6.1Kpa(46mmHg)而接近6.6Kpa(50mmHg)时,脑血管自动调节反应和全身血管加压反应可丧失,可出现脑微循环弥散性障碍。此时患者有剧烈头痛、反复呕吐、神志逐步趋向昏迷,并可出现眼球、瞳孔固定散大或强迫头位等脑疝症状。4.晚期(衰竭期):病情已发展到濒危阶段,颅内压增高到相当于平均体动脉压,灌注压<2.6kpa(20mmhg)< span="">,血管管径已接近管腔完全闭塞,脑血流量仅为18~21ml/100g脑组织/min,脑代谢耗氧量(CMRO2)<0.7ml/100g脑组织/min(正常值为3.3~3.9ml/100g脑组织/min),PaCO2接近6.6Kpa(50mmHg),PaO2下降到6.6Kpa(50mmHg),SaO2<60%< span="">。此时患者处于深昏迷,各种反射均可消失,出现双瞳孔散大、去脑强直等现象,血压下降,心跳快弱,呼吸浅快或不规则甚至停止。四、去骨瓣减压术治疗颅脑创伤脑挫裂伤颅高压病人的主要临床证据1.美国神经外科医师协会编写的颅脑创伤外科手术指南[6]:去骨瓣减压术是用于急性颅脑创伤、内科治疗无效恶性颅高压病人的救命性手术。手术指证:临床意识进行性障碍、CT扫描显示颅内损伤占位效应明显、ICP持续升高>30mmHg经脱水等内科治疗无效、甚至瞳孔散大的急性颅脑创伤病人。2.澳大利亚去骨瓣减压技术RCT研究(I级证据)[5]:澳大利亚Cooper教授等通过8年15家医院的155例急性颅脑创伤病人、伤后内科治疗后1h期间ICP>20mmHg、间断或持续超过20分钟的病人随机分为去骨瓣减压组和内科药物治疗组。结果发现去骨瓣减压技术能有效地降低颅内压和缩短在ICU的治疗时间,但不能改善病人预后。3. 澳大利亚墨尔本皇家儿童医院去骨瓣减压RCT研究(I级证据)[7]:27例儿童颅脑创伤颅高压病人RCT研究。6个月随访结果显示:去骨瓣减压手术组病人恢复良好率为53.8%、预后不良率46.1%;非手术组病人恢复良好率仅14.3%、预后不良率85.7%。4. 台湾长庚医院去骨瓣减压术回顾性研究(II级证据)[8]:201例急性颅脑创伤颅高压病人行去骨瓣减压手术,观察30天死亡率和影响因素。结果发现:伤后30天去骨瓣减压手术病人死亡率26.4%。其中79.2%病人死于难以控制脑肿胀和大片脑梗死。病人年龄和GCS评分是影响预后的独立因素。5.美国弗吉利亚大学医学院手术与非手术回顾性研究(II级证据)[9]:85例急性颅脑创伤、平均GCS 9分病人。55例开颅减压手术,30例非手术。3个月随访结果:手术组和非手术组死亡率分别为33%和30%,恢复良好率都为47%。6.日本脑挫裂伤病人手术与非手术对照研究(II级证据)[10]:21例脑挫裂伤、ICP>40mmHg病人,去骨瓣减压手术病人死亡率22%,非手术组病人死亡率为88%。他们推荐对于意识减退、ICP进行性增高、CT扫描占位效应明显的脑挫裂伤病人应该积极行外科去骨瓣减压手术。7.中国不同去骨瓣减压术对严重脑挫裂伤恶性颅高压病人临床对照研究(II级证据)[11]:486例严重额颞叶挫裂伤合并难治性颅内高压的重型颅脑损伤病人随机分为标准外伤大骨瓣开颅手术组(n=241)与常规颞顶瓣手术组(n=245)。术后6个月的临床随访结果显示:标准外伤大骨瓣组病人恢复良好和中残39.8%、重残和植物生存34.0%、死亡26.2%;常规颞顶瓣骨瓣组病人恢复良好和中残28.6%、重残和植物生存36.3%、死亡35.1%。五、去骨瓣减压术专家推荐1.强力推荐:①重型颅脑创伤瞳孔散大的脑疝病人,CT显示脑挫裂伤、出血、脑水肿、脑肿胀和脑梗死等占位效应明显(中线移位、基底池受压);②ICP进行性升高、 >30mmHg持续30分钟的重型颅脑创伤病人。2.推荐:进行性意识障碍的急性颅脑创伤病人,CT显示脑挫裂伤、出血、脑水肿、脑肿胀和脑梗死等占位效应明显(中线移位、基底池受压)、经渗透脱水利尿药物等一线治疗方案颅高压无法控制的病人。3.不推荐:双侧瞳孔散大固定、对光反射消失、GCS 3分、呼吸停止和血压不稳定等晚期脑疝濒死的特重型颅脑创伤病人。4.手术方法:单侧大脑半球损伤病人采用一侧标准外伤大骨瓣减压术[11,12],双侧大脑半球损伤病人行双侧标准外伤大骨瓣减压术[13]或冠状前半颅减压术[14]。颞底减压必须充分。对于术中严重脑挫裂伤脑肿胀发生脑膨出的病人,应该尽量清除失活脑组织和必要内减压。根据颅高压程度可切除颞肌增加颅腔代偿容积。提倡颞肌筋膜与硬脑膜减张缝合,也可采用人工硬脑膜行减张缝(粘)合。有条件的单位在去骨瓣减压术后建议行颅内压监测技术,指导术后治疗和预后判断。六、去骨瓣减压术后常见的并发症和后遗症及其处理严重颅脑创伤病人去骨瓣减压术后常见并发症和后遗症包括:硬脑膜下积液、脑积水、颅内出血、感染、切口嵌顿、癫痫和颅骨缺损等[15,16]。大多数硬膜下积液可以自行吸收、不需要外科手术干预,有明显占位效应的硬膜下积液需要穿刺引流、腰大池引流或分流等外科治疗。广泛性脑萎缩导致的脑室代偿性扩大不需要外科处理、进展性和梗阻性脑积水等需要行外科分流手术。去骨瓣减压术后病人的颅内压降至正常值、病情允许的条件下,建议尽早行颅骨成形术。不推荐预防性使用抗癫痫药物[17]。七、说明1. 随着去骨瓣减压术治疗重型颅脑创伤严重颅高压病人的循证医学证据不断增加,《中国颅脑创伤去骨瓣减压术专家共识》将不断修改完善,我们将及时客观地反映将来最新和最权威的临床科学结论,造福颅脑创伤病人。2. 《中国颅脑创伤去骨瓣减压术专家共识》属于神经外科专家推荐方案。临床医生应该根据病人实际病情参照执行。3. 《中国颅脑创伤去骨瓣减压术专家共识》仅适用于成人急性颅脑创伤病人。4. 《中国颅脑创伤去骨瓣减压术专家共识》供我国神经外科医师参考,不具有法律效力。参考文献1.梁玉敏,江基尧。去骨瓣减压术治疗重型颅脑外伤—放弃还是坚持。中华神经外科杂志,2012,28:207 - 210.2.梁玉敏,高国一,江基尧。去骨瓣减压术治疗重型颅脑创伤的临床应用进展。中华创伤杂志, 2010,26: 83 - 86.3.江基尧。积极开展循证医学研究,提高中国颅脑创伤患者的救治水平。中华创伤杂志,2012,28:197 - 198.4.江基尧,高国一。中国颅脑创伤十年。中华神经外科杂志,2013,29:109 - 111.5.CooperDJ, Rosenfeld JV, Murray L, et al.Decompressive craniectomy in diffusetraumatic brain injury. N Engl J Med,2011,364:1493-1502.6.BullockRM, Chesnut R, Ghajar J. et al.Surgical management of traumatic parenchymallesion. Neurosurgery, 2006,58:S25-46.7.TaylorA, Butt W, Rosenfeld J, et al. Arandomized trial of very early decompressivecraniectomy in children withtraumatic brain injury and sustained intracranialhypertension. Childs Nerv Syst2001,17:154–162.8.HuangYH, Lee TC, Lee TH, et al. Thirty-daymortality in traumatically brain-injuredpatients undergoing decompressivecraniectomy. J Neurosurgery 2013 Epub aheadof print.9.BullockR, Golek J, Blake G. Traumaticintracerebral hematoma—Whichpatients shouldundergo surgical evacuation? CT scan features and ICP monitoringas a basis fordecision making. Surg Neurol 1989,32:181–187.10.KatayamaY, Tsubokawa T, Miyazaki S, et al.Edema fluid formation within contused braintissue as a cause of medicallyuncontrollable elevation of intracranialpressure: The role of surgical therapy.Acta Neurochir (Wien) 1990, 51[Suppl]:308–310.11.JiangJY, Xu W, Li WP, et al. Efficacy ofstandard trauma craniectomy for refractoryintracranial hypertension with severetraumatic brain injury: A multicenter,prospective, randomized controlled study.J Neurotrauma, 2005, 22: 623-628.12.江基尧。介绍一种美国临床常用的标准外伤大骨瓣开颅术。中华神经外科杂志,1989,14:381.13.BaoYH, Liang YM, Gao GY, et al. Bilateraldecompressive craniectomy forpatients with malignant diffuse brain swellingfollowing severe traumatic braininjury: 37cases. J Neurotrauma 2010, 27:341-347.14.刘百运,江基尧,张赛。外伤大骨瓣手术方法介绍。中华神经外科杂志,2008,24:153-15415.KakarV, Nagaria J, John Kirkpatrick P. Thecurrent status of decompressivecraniectomy. Br J Neurosurg, 2009,23:147-157.16.StiverSI. Complications of decompressivecraniectomy for traumatic brain injury.Neurosurg Focus,2009,26:E7-13.17.Braintrauma foundation. Antiseizureprophylaxis. J Neurotrauma, 2007,24:s83-s86专家组名单顾问:周良辅(上海华山医院)周定标(301医院)组长:江基尧(执笔)(上海仁济医院)成员:陈建(南通大学附院)费舟(西安西京医院)冯华(重庆西南医院)傅震(江苏省人民医院)侯立军(上海长征医院)胡锦(上海华山医院)黄强(衢州人民医院)康德智(福建医大协和医院)李维平(深圳市二院)梁玉敏(上海仁济医院)刘百运(北京天坛医院)刘伟国(浙大二院)刘志雄(长沙湘雅医院)刘家传(合肥105医院)刘劲芳(长沙湘雅医院)龙连圣(湖州98医院)邱炳辉(广州南方医院)钱锁开(南昌94医院)田恒力(上海六院)王国良(广州军区总院)王玉海(无锡101医院)王中(苏大一院)王茂德(西安交大一院)王鹏程(海南省人民医院)徐蔚(昆明医大二院)杨树源(天津总院)杨朝华(川大华西医院)杨小锋(浙大一院)于如同(徐医附院)张驽(温医二院)张荣伟(济南军区总院)张赛(天津武警总院)朱晓江(上海一院)通讯作者:江基尧上海交通大学医学院附属仁济医院神经外科上海市颅脑创伤研究所上海市浦建路160号邮政编码 200127电子信箱 jiyaojiang@126.com

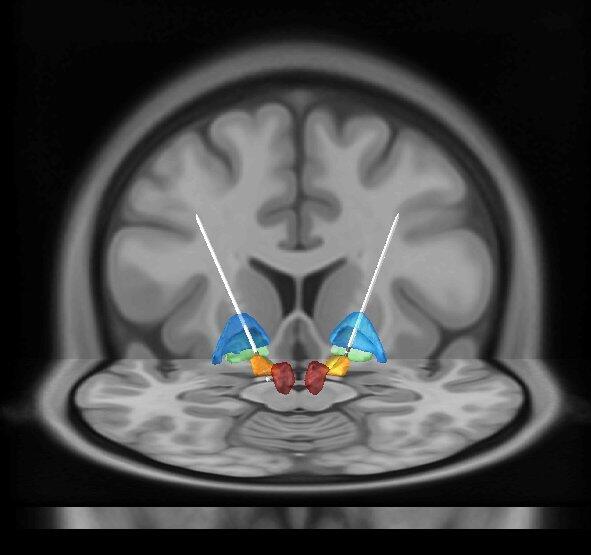

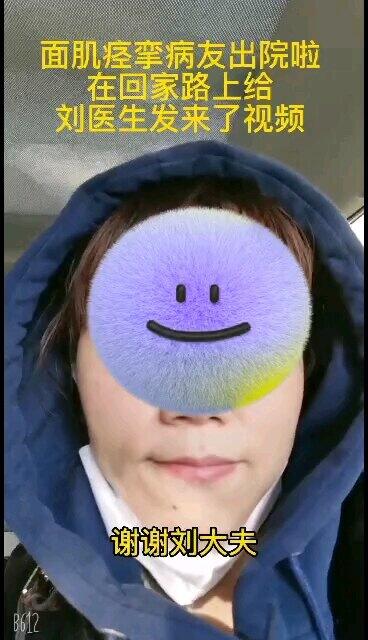

仝海波 主任医师 山西白求恩医院 神经外科2886人已读 - 引用 面肌痉挛5年术后不抽了今天出院

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科55人已观看

刘震洋 主任医师 山西白求恩医院 神经外科55人已观看