天津中医二附属医院心内科科普号

- 精选 黄芪与表证

有医家认为表实无汗时不能用黄芪,恐怕黄芪能助表邪,使表邪更难祛出,又有医家持相反意见,认为黄芪无汗能发,有汗能止,如《本草汇言》就说:“伤寒之证,行发表而邪汗不出,乃里虚而正气内乏也,黄芪可以济津以助汗。”两种说法不能统一,有必要进行一下分析。首先,黄芪主补阳气,作用主要在体表,这一点基本没有异议。因为芪有长和老的意思,太阳也为老阳,黄芪应该和太阳有一定的联系,而太阳又主体表,所以黄芪作用部位也主要定位在体表。那么太阳受邪出现太阳病时,用黄芪直接达到太阳所主的部位不是正合适吗?可有医家认为它到体表恰恰是帮助邪气。看来分析黄芪到底是“投敌”还是“抗战”成为解决这个问题的关键。外邪侵袭人体,正气马上进行抵抗,如果正气本身不能驱邪外出,就要有药物帮助,药物要想起到协助正气的作用,必须具备两个条件:一是作用方向向外;二是与邪气性质相反,既以热治寒,以寒治热。而所谓助邪也无非两种情况,一是引邪入里,太阳病下之过早,可以看作是助邪;二是药物与病邪性质相同,如用辛温法治风温也是助邪。我们来看黄芪作用向外,这一点上肯定不会助邪;性温对于风寒侵袭来说也不会助邪,(对于风温来说,当然助邪,但一般医家所说的黄芪助邪,是指风寒实证,风温证没有人会糊涂地用黄芪)。所以说黄芪助邪的说法似乎是没有根据的。但又有人说了,黄芪的使用都在《金贵要略》里,《伤寒论》中不用黄芪,岂不是外感病不用黄芪的证据吗?张仲景确实于表证不用黄芪。我们认为这是因为黄芪的特长是其建设能力,不是其战斗能力。黄芪被誉为外科圣药,因为它能温分肉,肥腠理,使阳气和利,充满流行,自然生津生血,体表有疮痈时,可以凭借黄芪的“托”力而痊愈;体表过虚汗出多时,可以用玉屏风散建成一堵围墙。因此黄芪与麻桂等解表药虽然都作用在体表,但可以说一文一武,外邪入侵时,要靠武将厮杀,而不是在边关建造围墙。另一方面,战争时期在边关设一文职,作为“监军”,往往对武将有“掣肘”的负面作用。所以说张仲景于表证时不用黄芪,并不是因为黄芪要“叛国投敌”,帮助邪气。在此要为黄芪鸣冤。在表证时用上黄芪,估计病程要拉长一些,并不至于使邪气更加旺盛,或邪气留恋不出。但不止一位医家认为黄芪能助邪,也不能视作空穴来风,肯定是这些医家实有所见,而不是一拍脑袋凭空想出来的。应怎样理解“助邪”说呢。我们说解表祛邪一定要根据邪气的力量来选择方药。邪气本来不太强,选择了强力的解表剂,就会药过病所,对正气有损伤;邪气很强,选择的解表力量不强,就会把药力和正气郁住而不能透发,产生一些不良的变化。药力能透出去才算真正作用于邪气了,透不出去就会作用于机体自身产生伤害。就象手榴弹能仍出去才炸敌人,仍不出去就炸自己的人。《伤寒论》中说:“桂枝本为解肌,若其人脉浮紧发热汗不出者,不可与服之,常须识此,勿令误也”。后人总结为表实不可用桂枝,就是因为桂枝汤的解表力量不够强,会被邪气闷住,导致郁而化热,使发热更加剧烈。张仲景惜墨如金,在这里却近乎唠叨的叮咛嘱咐“常须识此”,可见如果药力不足,被外邪郁住的危害是非常大的。那么试想,在表实的情况下,桂枝汤尚且力量不足,黄芪就更不用说了,可能有一些医家看到用黄芪后发热更剧,就认为黄芪能够助邪。表实证真的应该对黄芪畏如蛇蝎吗?请注意,前面说的黄芪能使表实证发热加剧,是在解表力量不足的情况下发生的,如果配以足量的麻黄汤,黄芪大不了会使解表过程变得缓慢一些,并不至于是病情加重。我们可以这样来说,对于表实证,黄芪不适合使用,但也不是绝对禁忌的药物,有没有害处,关键看配伍的解表剂力量如何。不过如果因为方中有黄芪再加大解表力量,明显是画蛇添足的行为,所以说表实证没有用黄芪的。那么表虚证呢?应该说没有单纯的表虚证,表虚都是里虚造成的,是实力不足的表现。如果正气很足的话,一般都是表实证,或者邪气被拒于体外根本不发病。正气不足时就会形成脉缓、汗出的表虚证。进一步细化,正气不足又可以分为两种情况:一是虽然弱,还可以一战,就象桂枝汤证,可以直接解表外出。既然要作战,那就没有必要用黄芪。桂枝汤补虚的力量有生姜、大枣、炙甘草、热粥等,这些都是从中焦而发,从中央往前线增兵;正气不足的第二种情况是,虚弱的以不足以一战,一战就有崩溃的危险,这时候确实是“攘外必先安内”。《本事方》有一则著名的医案:“……发热头痛,烦渴,脉虽浮数而无力,尺以下迟而弱。许曰:虽麻黄证而尺迟弱,仲景云尺中迟者,荣气不足,血气微少未可发汗。用建中汤加黄芪、当归冷饮,翌日脉尚尔,其家煎迫,日夜督发汗药,言几不逊矣,许忍之但只用建中调荣,至五日,尺部方应,遂投麻黄汤啜二服,发狂,须臾稍定,略睡,已得汗矣……”。这里用建中汤的同时用了黄芪,是因为要先培补正气,暂不交战,建中汤在中焦搞建设,黄芪在体表建设,阻止外邪入里。试想,如果黄芪真的助邪的话,就会引领邪气趁机体里虚一起入里了,但这里恰恰因为它有建设能力,阻止了邪气的深入,为正气的积累赢得了时间。总结全文,表实证不用黄芪,表虚证要根据正气虚弱的程度决定是否作战,可以交战的就不用黄芪,暂不交战的可以用黄芪。

江海涛 副主任医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科7011人已读 - 引用 支架术围术期健康指导

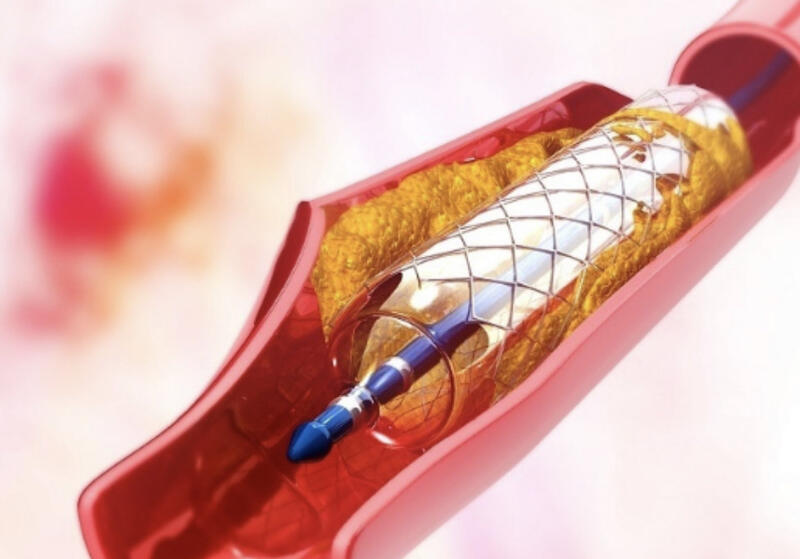

冠心病患者支架植入术前、术后的健康指导 冠状动脉粥样硬化性心脏病是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病,被称为“冠心病”。世界卫生组织将冠心病分为5大类:无症状心肌缺血(隐匿性冠心病)、心绞痛、心肌梗死、缺血性心力衰竭(缺血性心脏病)和猝死5种临床类型。 冠心病的治疗方法主要有药物治疗、介入治疗和冠脉搭桥术。其中最常用的方法是介入治疗,支架植入术是介入治疗中最常用的方法。那么冠心病患者支架植入术前、术后有哪些注意事项呢? 一、术前健康指导 1、若存在紧张、焦虑等现象请及时告知医护人员,医护人员会尽量帮助解决。 2、请配合完成术前化验、胸片、心脏彩超等检查。 3、请告知医护人员是否有碘过敏史。 4、术前一日加服氯吡格雷300 mg。 5、可进食,不宜过饱。如术前一晚,睡眠困难,可给予安眠药物。 6、术前请更换病号服,上衣贴身穿,必要时排小便。 7、因术中需要用药,术前一日需留置静脉留置针,请配合。 8、术前一日,主管医生会向患者及家属说明手术的目的、简单的操作过程及配合要点,消除恐惧、焦虑情绪。并和直系亲属沟通手术相关事宜,需要家属完成术前签字。 9、术前有胸痛、胸闷现象及时告知医护人员。 二、术后健康指导 1、术后卧床休息 如平卧,穿刺侧上肢应适当抬高(45~60°)于身体平面,勿下垂;术侧腕关节制动;如取坐位,上肢前臂抬高至胸部以上。手背轻度水肿者应抬高术肢。 2、术后持续压迫穿刺部位 压迫4小时后可适当放松加压包扎绷带。请将术肢暴露在外,不可遮挡,便于观察出血与否。勿用力,防止出血。 3、进行心电监护,请适量饮水、排尿,加速造影剂的排泄。 4、请严格遵医嘱应用二联或三联抗血小板药,注意观察药物不良反应,如发现牙龈、皮肤黏膜出血等及时报告医生。 5、术后可适当活动 可先在床边活动,待体力恢复后可在病房活动。 6、饮食应以清淡、易消化、营养丰富、低脂低盐饮食为主。饮食不可过饱,少量多餐。 8、解大便勿用力(以免引起心脏破裂)必要时给予通便药或灌肠。 9、植入裸金属支架术后遵医嘱需用抗血小板药物治疗3个月至6个月。植入药物洗脱支架术后遵医嘱需用抗血小板药物治疗1年至1年半,注意皮肤有无出血倾向,检测出凝血时间和凝血酶原时间,观察有大小便的颜色、牙龈、鼻腔及颅腔有无出血的倾向。

李欧 主治医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科1303人已读

李欧 主治医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科1303人已读 - 引用 冬季心绞痛的防治3段语音 共6分钟刘岩 主任医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科4925人已收听

- 引用 冠心病心绞痛解读3段语音 共5分钟李欧 主治医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科5278人已收听

- 引用 肾精足,衰老慢

肾精足,衰老慢天津中医药大学第二附属医院副主任医师 江海涛《 生命时报 》( 2013年03月08日 第 14 版)中医常说“肾主藏精”,“精”相当于人体的固定资产。肾为先天之本,也就是说,这笔固定资产中有相当一部分是父母给的,所以有的人天生肾精足,好比“富二代”,有的人则天生孱弱。无论穷富,都要节约,若挥霍无度,都会肾虚。说到“肾虚”,很多男人会主动给自己扣上这顶“帽子”,但其实,肾对女人也尤其重要。女性肾虚的表现很多。肾阴虚可以有失眠多梦、手足心热、潮热盗汗、头晕耳鸣、经少甚至闭经等症状,舌红少苔,脉细数。肾阳虚表现为手足冷、面白或黢黑、精神不振、浮肿、腹泻、白带清稀、不孕、性欲低下、小便清长、夜尿多等症状,舌淡胖大,脉微细。还有些症状如腰膝酸软、脱发、白发、记忆力减退等,难以归为阴虚或阳虚,但可以看作肾精不足。女性的衰老尤其和肾虚关系密切,面色晦暗、黄褐斑、更年期提前等,都有肾精不足的原因。男性阳气较旺,肝气相对舒畅,对肾脏基本以补为主。女性属阴,疏泄功能稍微差一点,如果疏泄不利,往往会有经期乳胀等症状,严重的还可能导致闭经。所以女性不仅要补肾,还要注意疏通。具体怎么护肾呢?首先,作息要规律,熬夜最伤肾;其次,要缓解身心压力,女性更应该注意心情舒畅,才能使肝肾协调地工作;最后,不可性生活过度。如果生活中注意了这些,肾虚的问题还是没有解决,可以考虑适当进补。无论肾阳虚、肾阴虚,都以填补肾精为基础,须选择一些质重黏稠的药物,如地黄、枸杞子、阿胶、龟板胶、海参、核桃等。需要注意的是,肾阳虚忌讳纯用温热药,即在填补肾精的基础上,用一点热药就够了。女性除了补还要注意调,一要疏肝,可用当归、白芍、陈皮、枳壳等,把气机梳理开;二是通肾,如六味地黄丸中泽泻的作用。肾阴虚的女性日常还可以适当吃些肉皮冻,肾阳虚者可以用适量鹿角胶熬粥。总之,肉皮冻、阿胶、龟板胶等动物胶,都是补肾的好食品。▲

江海涛 副主任医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科2748人已读 - 引用 八味药食最经典

八味药食最经典 《北京市民中医药健康素养基本知识和技能(试行)》中列举了8味最常见的药食同源药材,天津中医药大学第二附属医院副主任医师江海涛对其进行了解读。 生姜:能散表寒,适用于风寒感冒的初期,病人须有畏寒、无汗、周身疼痛等表现。生姜入胃经,嚼生姜能止恶心呕吐。 菊花:清脑明目,眩晕的病人可做个菊花枕头。“桑菊饮”可用于风热感冒,表现为发热、不怕冷、口干、口渴、出汗、小便黄。另外,眼干、眼涩时,可用菊花加枸杞代茶饮。 紫苏:分为苏叶、苏梗、苏子三种。苏叶解表发汗祛风,苏梗能理气,苏子降气、平喘。 薏仁:能祛湿化痰,治疗肌肉痉挛。体内有湿表现为舌苔厚腻、嘴里发甜发黏、食欲不振,另外大便黏腻,易粘在便池上冲不干净。 黄芪:有补气的功效,用于气短、气虚、头晕的病人,能增加抵抗力,预防感冒。 大枣:补脾、养血,有痰湿的人不适合。 枸杞子:能补肝肾,特别是肝阴不足的病人,表现为口干、眼干等症状。 西洋参:能补气,力度不如党参和人参,但比较平和,不燥,爱上火的人可以用。▲http://paper.people.com.cn/smsb/html/2013-03/15/content_1210909.htm

江海涛 副主任医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科1537人已读 - 引用 老人,呵护肾气要当先

老人,呵护肾气要当先在《北京市民中医药健康素养基本知识与技能(试行)》中,有这样一句话:“老年人肾气渐衰,体力渐减,当处处加以呵护。”天津中医药大学第二附属医院副主任医师江海涛解释说,肾为先天之本,随着年龄的增加,肾精亏虚,逐渐出现夜尿多、尿频、尿不净、腰膝酸软、健忘、耳鸣(高音频)、耳聋、手脚发凉、白发等,都是肾虚的表现。保护肾气,首先要生活规律,早睡早起,不要过于劳累,更不能熬夜。夏天注意防暑,冬天防寒保暖。另外,心情愉悦也很重要。补肾的药物有地黄、首乌、枸杞子、菟丝子、巴戟天、仙灵脾、肉苁蓉等,老年人可适当选用。但肾虚严重者仅用植物类药材可能补得不够,需要配合使用阿胶、鹿角胶、龟板胶等动物类药材。▲

江海涛 副主任医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科1180人已读 - 引用 舌头红,心火旺

舌头红,心火旺(中医讲坛)天津中医药大学附属第二医院心内科副主任医师 江海涛 《 生命时报 》( 2013年04月09日 第 14 版)在现代医学中,心脏属于循环系统,是一个负责给机体泵血的器官。在中医学,心的范畴更广一些,除了主血脉(泵血)以外,还主神明,所以被喻为“君主之官”,是机体中的最高统帅。既然心主血脉、主神明,正常的心功能就常常表现为:面色红润,手足温暖;头脑清晰,思维敏捷,睡眠香甜。心要保持健康,这团火既不能过旺也不能过衰。心火过旺就会心火上炎,出现面红舌赤、盗汗、心烦失眠等表现;心火过衰是因为气机没有打开,则表现为心情郁闷、面色黯淡、手足发凉。心还有许多附属系统,如心开窍于舌,其华在面,在体合脉,在志为喜,在液为汗,心与小肠为表里。舌的颜色反映着心的状态,如舌质红为心火过旺,淡红为心血不足。心为阳气最盛的器官,很“外露”,其气血阴阳都充分地表现在脸上。如果面部通红而不含蓄,那是心火过旺;反之,可使皮肤干燥枯槁、感觉迟钝。心的阴阳气血的盛衰,可从脉象反映出来,脉象洪大是心火过旺,脉象微细则是心阳不足。适当的喜乐,能使心的血气调达;如果大喜大悲,则会伤心。中医中有汗血同源的说法,如果一个人出汗过多,特别是胸口出汗,日久就会影响到心,出现心慌气短的症状;相反,有些人很少出汗,则是心阳不开的表现。衣服有表里,心和小肠经络相通,也有这种关系。心的阳气下降到小肠,帮助小肠消化食物。如果心火过盛,可移热到小肠,出现小便短赤、灼痛、尿血等症状;反之,小肠有热,也可引起心火亢盛,出现心中烦热、面红、口舌生疮等症状。心火的旺衰如何调理呢?如果是心气不开的,要从源头给予疏肝,可以用逍遥丸。心火过旺,有实火的,比如有口舌生疮,面红目赤,可以用泻心汤;心火影响到小肠的,出现小便黄赤,可选导赤散。若只是虚火,经常心烦失眠、自汗盗汗,可以用生脉饮或麦味地黄丸。思虑过度而造成心脾两虚的,会有心慌气短、失眠(不伴有烦躁)、乏力、大便偏稀,还会有牙龈出血等,可以选择归脾汤来健脾养心。如果是心胸的气血不能打开而有了胸痛、气喘的表现时,中医常称为胸痹,需要开闭散结的方子,如瓜蒌半夏泻白汤等,但这时病情一般比较重了,需要在专业医生的指导下用药。▲

江海涛 副主任医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科7650人已读 - 引用 五脏都会上火

五脏都会上火(中医讲坛)口苦易怒多在肝,失眠尿黄多在心天津中医药大学附属第二医院心内科副主任医师 江海涛 《 生命时报 》( 2013年04月30日 第 14 版) “上火”这个中医术语在我国可谓妇孺皆知,但对它内在的机理就不是每个人都能说清的了。 从虚实的角度讲,上火可分为虚火和实火。虚火是由于阴虚不能制约阳气造成的。阴血亏虚的情况下,人体就会阳气偏盛,往往病势缓慢,病程较长,症状有五心烦热、颧红、失眠盗汗、口燥咽干、眩晕、耳鸣、舌红少苔、脉细数等。实火,则是阴血不亏而出现了上火,常常有咽喉肿痛、牙痛、口舌生疮、口渴喜冷饮、小便黄且气味重、腹胀便秘等症状。虚火和实火的治疗方法不同,虚火要用地黄、玄参、麦冬之类的药物滋阴,实火则要用石膏、黄芩、黄连等药物清降。 都是上火,很多人奇怪,为什么有的人是嘴上起泡,有的人则走“下三路”?这是因为,他们“起火”的脏器不同。上火可以按照五脏来划分,五脏之火各有其特点,表现的部位也不相同。 心火表现为心烦、口干、盗汗、睡眠差、口腔溃疡等,另外还有小便的改变,如尿黄赤、频数、尿急、尿痛等,这是因为心和小肠相表里,心火通过经络传到小肠,就会引起这些症状。清心火的代表药物有黄连、栀子、竹叶等。 肺火的表现为咳嗽、气喘、咯痰、痰黏色黄等。肺火也可以通过经络传到下面的大肠,引起便秘、痢疾等。清肺火的药物有黄芩、知母、芦根等。 肝为将军之官,肝火旺时上冲性特点最明显,会出现头晕、目赤、面红、口苦、易怒,甚至发狂、晕厥等。清肝火可以选择龙胆草、芦荟、夏枯草等药物。肝火往往伴有肝气郁滞,所以肝火不仅要清,还需要配合当归、白芍、蒺藜等药物来疏通,否则火清不干净。 中医很少讲脾火,多以胃火代替。胃火炽盛表现为牙龈肿痛、牙龈出血、口臭、易饥、便秘等。清胃火可选用生石膏、黄连、大黄等。肾火一般是阴虚引起的,属于虚火,需要滋阴治疗。 最后要注意有一种特殊且普遍的“火”,可理解为是一种“战火”,就是感冒以后出现的红肿热痛,比如扁桃体发炎,虽然也属于上火,但绝对不能单纯地清热灭火。其本质是受到了外邪侵袭,由于正邪交战才产生上火的表现,所以正确的治法应该是在发散解表的基础上,配以少量的清热药,把邪气赶跑。如果只清热不散邪,邪气会更加入里,表面上是痊愈了,但今后发热、咽痛会反复出现。▲http://paper.people.com.cn/smsb/html/2013-04/30/content_1232794.htm

江海涛 副主任医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科2905人已读 - 引用 扶正、祛邪,中医两大法宝

扶正、祛邪,中医两大法宝(中医讲坛)天津中医药大学第二附属医院心内科副主任医师 江海涛 《 生命时报 》( 2013年05月14日 第 15 版) 历史上很多著名的医家都提出“用药如用兵”,为什么这样说?因为中医里有正邪的概念,如《内经》所说:“正气存内,邪不可干”。在古人的眼中,疾病的过程就是一个正气防御作战的过程。 正气可以看作是机体维持自身平衡稳定的能力,邪气就是破坏这种稳定的力量。人出生以后,这两种力量总是在不停地斗争。在实际战争中,军费支出要分为两部分,一部分买粮草,一部分买武器。买粮草花费太多的话,部队没有战斗力;买武器过多,虽然有战斗力,却没有后劲,也不能取胜。中医处方也要考虑这两种力量的分配,即扶正占多大比例,祛邪占多大比例。翻阅一下古代的处方,可以发现很多方子中都有甘草、人参、白术、大枣等补益脾胃的药物,这些药物貌似没有直接的治疗作用,但绝不可以删掉。就连我们最熟悉的治疗感冒风寒的生姜红糖水,也是这种文武组合,红糖是甜的,负责在体内供应粮草,生姜是辛味的,负责在体表攻击寒邪。 外邪侵袭时,正邪交战就会给机体带来不适,比如发热畏寒等,这时邪气还只是在体表。体温越高,说明正气抗邪的能力越强,因此不要盲目进行物理降温。正确的做法是帮助正气祛除体表之邪,中医的术语叫“解表”。如果表邪不能有效地祛除,它进入体内将来会给健康带来很大麻烦。 在健康状态下,正气只是在体内“搞建设”,并不表现出战斗力。这和西医的观点有相通之处,机体中的大部分白细胞平时不在外周循环,一旦有了病原体入侵,白细胞马上释放到外周血,和外敌作战,表现出白细胞计数的升高。人没病的时候并不是说邪气不存在,而是因为正气的实力强大,邪气不敢有所动作。也就是前面说的“正气存内,邪不可干”。 正气怎样才能强大?要顺应自然,恬淡虚无,无妄作劳。具体来说就是保持平静的心态、规律的作息、适度的运动、健康的饮食等。 正气也可以靠药物来增强,简单地来说,扶正的药物有补气与补血两类。补气的药物最常用党参、黄芪等,其中黄芪走体表,党参走内。平时容易感冒的人适合用黄芪,体内虚弱、气短乏力的适合用党参。补血的药物有阿胶、当归等,阿胶适合体质偏热的患者,当归性温,适合虚寒体质。另外还有不少成药可以选择,如补中益气汤、八味肾气丸、六味地黄丸等都可以根据自己的体质来选择。另外,扶正要讲究水到渠成,不能拔苗助长,否则会给机体带来新的不平衡。▲http://paper.people.com.cn/smsb/html/2013-05/14/content_1239452.htm

江海涛 副主任医师 天津中医药大学第二附属医院 心内科2167人已读