北京市大兴区中西医结合医院骨伤科科普号

- 精选 被误解的“拇外翻”!

曾几何时,在媒体上看到某著名动作女明星的脚趾变形明显,由此其付出的艰辛可想而知,估计普通人群中因“拇外翻”忍受痛苦的也不在少数吧,今天咱们就从伤科的角度说说拇外翻吧。 所谓拇外翻,多表现为足拇趾向外倾斜,而第一跖趾关节凸向内侧,常会在拇趾根部形成鼓包,并出现红肿疼痛等症状,尤其是穿鞋时更明显,且女同志多见。 那么为什么会得拇外翻呢,传统医学观念认为的主要原因无非有二:一是遗传因素,即家族性遗传;其次是穿过窄的鞋子,比如高跟鞋。治疗方案则取决于拇外翻的程度,轻者多使用矫形器或矫形鞋,严重者则多采用手术治疗,如截骨矫形手术。 然而,从临床就诊病例来看,不管是前期矫形还是后期手术,都只是在改变拇趾的畸形形态,让X片拍出来更好看点儿,穿鞋不那么夹脚,但疼痛症状缓解却只是暂时的,患者一段时间后该疼还是疼,这究竟是为何呢? 其实拇趾为何外翻?这得从骨盆和足弓说起。 足弓的形成其实不只是各个骨头的简单组合,而是依赖于腓肠肌的张力悬吊而成。正常的足弓,跟腱一定是居于跟骨正中,跟腱不会歪向一侧,腓肠肌内外侧头张力一定是均等平顺的。然而骨盆歪斜会导致股二、四头肌出现异常张力,牵拉致股骨胫骨对位异常,于是腓肠张力增加,从而产生不正常的力道,挤垮足弓。于是,作为身体受力终点的大拇趾,长期下来会被第一跖骨顶歪,跖趾关节便会外翻。反向可推,拇外翻的人骨盆一定是歪的。 由此可知,拇外翻并非单纯由穿高跟鞋所致,归咎于遗传因素更是夸张,如果只想着将凸出的趾关节切除,那么受力不正确的结构依然存在,只是穿鞋不夹脚而已,疼痛会依然存在。 因此治疗上应先拆松足弓,恢复小腿肌群正常张力,后纠正偏歪骨盆、腰椎,还原整个纵轴及下肢结构受力体系,这样距骨才有空间归位,足弓才能重建,最后我们的被害者“拇外翻”,才能由“被告”变为“原告”来“重见天日”…(全文完)

杨举 副主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科2240人已读 - 精选 《谈踝扭伤》

今天咱们从伤科的角度说说脚踝扭伤。 估计过半的人群有过不同程度的足踝扭伤经历,现在大家保健意识增强,都知道踝扭伤后尽快冰敷以消肿,避免热敷,然后再去看医生。 医生处理踝扭伤的常规流程是查体-拍片-开药-医嘱建议。多数医生拍片排除骨折后,处理踝扭伤无外乎口服、外敷止痛消肿药物,然后让患者静养制动,抬高患肢消肿。如此常规诊疗流程,多数患者一两周左右都可痊愈,但可能遗留些许问题,比如虽然脚踝不痛,但行走跑步过多会感觉足踝不舒服,女同志不能穿高跟鞋,有甚者下蹲后膝盖不能过于前下压,否则踝周会很不舒服;还有一部分患者静养一月后脚踝还是肿胀难消,行履艰难,我曾于门诊见过一患者,踝扭伤后只是用药(无骨折),两月后依然以轮椅为足,肿痛难立。这到底是为什么呢? 踝扭伤后肿胀,西医大多归咎于踝关节韧带损伤,最常见的是外踝的距腓前韧带和跟腓韧带,由于踝关节的“核心骨头”距骨呈前宽后窄,而外踝又长于内踝,所以踝关节处在“跖屈内翻位”是最不稳定的,更易崴脚,比如下楼梯或走坑洼不平的路等。医学上韧带的一般修复期为两周左右(除非韧带严重撕裂),但是为什么我们用药休息,甚至接受封闭针刀等治疗,症状还是会反复出现,甚则几月不能站立,难道是韧带没有完全修复吗? 其实,踝扭伤后不止是韧带损伤,韧带附着的骨头也会被“拉歪”,即伤科所谓的骨错缝,这种轻度的旋转错位,拍片子是看不出来的,只能“手摸心会”,所以多数医生看完片子确定无骨折脱位后就只是让你用药静养,然远期效果却不尽人意。 我们伤科处理踝扭伤,首先不是冰敷固定,而是第一时间把距骨、骰骨(踝扭伤最易错缝的骨头)轻轻复位,起码能让患者站立,走路有疼痛是韧带损伤所致不必在意。这样骨正筋易复,韧带可及时修复,就不会后期出现劳累痛或内外踝鼓大包经久不消的情况,而女同志也可以穿高跟鞋而无忧了。 踝扭伤后距周关节的错缝,还会使足弓改变,出现平足拇外翻,更可致下肢力线异常而出现膝部疼痛、骨盆歪斜、腰颈不适,下次有时间再详述吧~

杨举 副主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科1991人已读

杨举 副主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科1991人已读 - 精选 腰椎间盘突出症患者都需要注意什么?

腰椎间盘突出症是一种临床常见病,一般表现为腰痛伴有下肢放射性麻木疼痛,多见于腰部外伤或有久坐久站、腰部劳损者。部分病情严重者,会有疼痛剧烈不能忍受,还会伴有足下垂、会阴区麻木、大小便失禁等。 腰椎间盘突出症的治疗手段包括手术治疗和保守治疗,大部分患者通过保守治疗都能治愈或者逐渐好转,保守治疗的方法主要有卧床休息、手法、牵引、理疗,药物等。但是,并不是所有的患者都适宜保守治疗,如果出现足下垂、大小便失禁等需要尽快手术治疗,还有疼痛剧烈不能忍受并强烈要求手术者,还有经过系统保守治疗三个月没有缓解或逐渐加重者,建议手术治疗。 腰椎间盘突出症患者生活中都需要注意什么呢?关键是让腰部得到休息,避免弯腰搬重物、久坐久站,避免腰部受凉。急性期,建议积极治疗,疼痛缓解后加强腰背部肌肉锻炼,如燕飞式功能锻炼。 本文系李宏涛医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

李宏涛 主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科3850人已读 - 精选 颈椎病患者需要注意什么?

颈椎病是一种临床常见病,以颈肩部疼痛伴随头晕、肢体麻木疼痛、心悸、步态不稳等表现的综合征,根据临床表现不同,又有颈型颈椎病、神经根型颈椎病、椎动脉型颈椎病、脊髓型颈椎病、交感型颈椎病、混合型颈椎病等分型。 门诊经常遇到患者询问功能锻炼的问题,他们通常从电视或者网络上看一些锻炼的方法,如下巴画“米”字,其实,这个锻炼对于没有颈椎病的人来说是没问题的,但是椎动脉型颈椎病患者用这个方法锻炼后病情是会加重的,反复的颈部扭转刺激只会使病情加重。 一般情况下,颈椎病患者经过系统保守治疗都能缓解或治愈,但是,脊髓型颈椎病患者慎用手法按摩治疗,必要时可以理疗、康复锻炼等缓解症状,症状渐进性加重,出现步态不稳时需要尽早手术治疗,保守治疗也不是万能的,需要客观看待问题。 颈椎病患者还应该注意以下几点:1.避免长时间低头,如看书、玩手机、平板电脑等,2.避免高枕睡眠,平卧睡眠习惯者自己的拳头高度即可,侧卧睡眠习惯者可以稍高些跟自己的肩膀同高,保持脊柱不发生扭曲或侧弯为宜,3.日常生活中适量功能锻炼,如扩胸仰头等,也可以进行羽毛球、太极拳、八段锦等锻炼。 本文系李宏涛医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载

李宏涛 主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科5049人已读 - 精选 反后绝穴治疗痛症

反后绝穴在灵骨下一寸,拇指本节之前凹陷中,赤白肉际摸之有凹处取穴。下针深4-6分,留针30分钟。主治:肩背痛。 根据临床经验,反后绝穴取穴应灵活不拘泥,于第一掌骨尺侧找压痛点即可下针,治疗各种痛症甚效,尤以治疗肩关节疼痛不能后伸效果明显,临床可加刺灵骨、大白呈三角针,有活血止痛、行气舒胸之效。 吾临床常用配伍如下: 肩痛:肾关、反后绝穴、灵骨、大白 落枕:反后绝穴、承浆 颈背部及头痛:灵骨、大白、反后绝穴

杨举 副主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科1.4万人已读 - 精选 患者就诊前都需要准备什么?

就诊准备:1、梳理自己的主要病情,如腰痛、右下肢麻木、疼痛、颈肩痛、头晕等,不要说,“我腰椎间盘突出”、“我坐骨神经痛”等应该医生告诉您的专业术语,最好能准确说出发病经过、使病情加重及缓解的因素等。2、既往的就诊经过、用药及治疗情况。3、既往有本次发病的病史,应该准备原来的影像资料,如X线片、CT、MRI(核磁共振)等。4、准备接受手法正骨、牵引等治疗时不宜空腹或过饱。

李宏涛 主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科1810人已读 - 八段锦-国家体育总局推荐版本

八段锦是一种源于中国的传统养生功法,具有悠久的历史和多样的流派。国家体育总局推荐的是站式八段锦,适合青壮年与体力充沛者习练。八段锦简介起源: 形成于12世纪,通过历代流传,形成了多种风格各具特色的流派。动作特点: 动作简单易行,包括八个动作,每个动作都有特定的功效。整套动作柔和连绵,动静相兼,适合不同年龄段和体质的人群。功效: 有助于增强体质,改善健康状况,特别适合亚健康人群、体质虚弱者以及中老年人。推荐版本站式八段锦: 国家体育总局改编版,动作到位,节奏舒缓,配乐祥和。示范者: 北京体育大学刘晓蕾教授,动作标准,形神兼备,是值得推荐的版本。练习要点姿势: 每个动作都有特定的站桩姿势,保持松静自然,调整机体平衡。呼吸与意念: 动作中需注意呼吸的调整,与意念相结合,以增强效果。适用人群: 不受时间、场地和天气的影响,适合各类人群习练。

李宏涛 主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科419人已读

李宏涛 主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科419人已读 - 行走训练

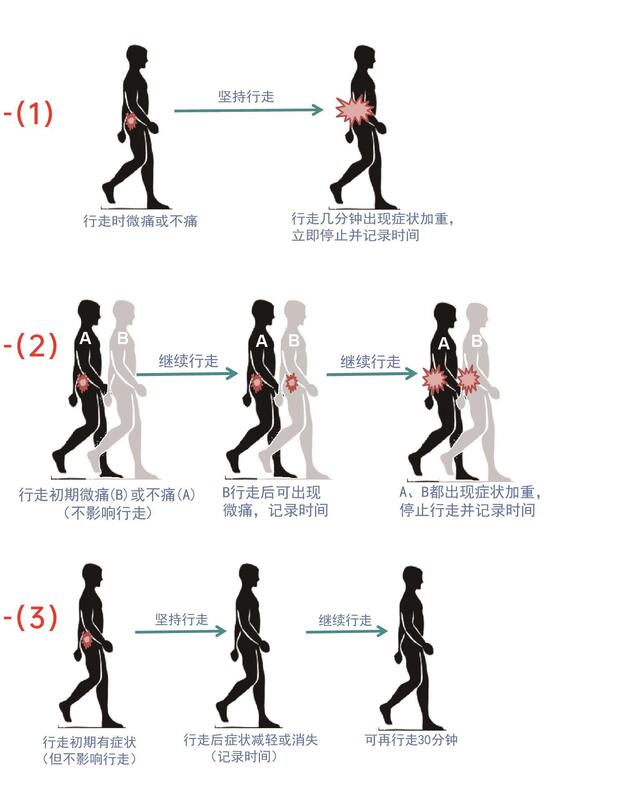

行走训练(1)行走数分钟即可诱发症状,亦可练习行走,但症状诱发后立刻休息,每日3-5次,每次不超过10分钟。同时记录症状诱发的时间;休息后10分钟内诱发的症状必须消失。否则不可或减量训练。(2)虽有症状或走一段时间后才出现症状,但不影响行走,可坚持行走,直到症状加重再停止,但最多不过30分钟,若30分钟后仍未出现症状或症状加重亦不应继续行走,一般每日2-3次。可逐渐增加行走速度。(3)刚行走时有症状,走一段时间(20分钟以内)后症状反而减轻,可坚持做行走训练,但症状减轻后再行走时间不应超过30分钟。若期间再次出现症状或加重则需停止行走。每日3-4次。可视情增加行走速度,但训练后不应出现症状加重。(4)如果行走没有太多症状,可以练习前后走:先向前8-9分钟,再原路直接后退1-2分钟,反复三组,共计30分钟。每日可以1~2次。注意:一定要在平坦宽阔人少的道路上实施,向前行走时速度尽量要快,后退时速度一定要慢。

李宏涛 主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科31人已读

李宏涛 主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科31人已读 - 引用 身体的结构网络调整

不知何时,发现自己在临床上的角色已发生转变,从一个针灸推拿医师转变为身体结构网络治疗师,所以今天就简单说说身体的结构网络调整。前段时间我曾在公众号上发了篇所谓“谈疼痛”的文章,主要阐述了痛处绝非疾病原发点,而是代偿出的张力最高点,即我所谓的“被害者”。然而目前临床上,大多医师还在最痛点施术,去加害这个“被害者”。那么患者说了,如此治法后局部的确很舒服,症状也减轻了呀。殊不知,人体是一个大的立体结构网络,如渔网一样,你处理张力最大处,就会借用别处的筋膜网络,因为筋膜是会滑移的。不行大家可以试试,你反复大力牵拉一侧的胳膊,触诊一下另一侧的上肢的皮肤张力会立即增加,这就是筋膜的滑移性、一体性。所以,处理疼痛,一定是去顺着这个最大的张力去寻找来源,去还原偏歪的结构,而不是针对痛点去过度治疗。身体结构网络调整就是,通过双手精准微妙的触诊,摸清楚翻旋的肌肉,错缝的骨节棱角,最终找到张力的来源,达到还原整个偏歪结构的目的。当然,寻找源头是很困难的,耗时且费脑力。举个例子,顽固性网球肘,如果多次痛点封闭、针刀、理疗后仍不缓解,我们可以尝试着去处理下后背肩膀,使胸椎和上段肋骨联机顺畅,患侧屈肌系统松解后,症状即可缓解消失;再比如拇外翻,可以考虑去还原骨盆,松解下肢屈肌系统,恢复下肢整体力线后,症状便可消失,甚至拇外翻角度都会减小,这就是身体结构网络的原理所在。同样原理,颈椎病可以去处理胸廓,腰椎病和膝痛需处理偏歪的骨盆等等。记得很久以前,一天能治疗二三十个患者,那时逢人就会自豪的说自己效率高速度快,现在回想起来真的可笑,那时的自己就是一个频率快一点的按摩椅、筋膜枪而已。现在临证,自己则会花很长的时间去触诊,用自己的手先去仔细的“看”一下、“听”一下,然后再施以治疗,即所谓“手下有清明,心中有蓝图”。但是,前进路上必有荆棘,体制内医院的流水线模式,会给结构性疗法带来障碍,一是人多时间有限,而是医保收费项目不能覆盖。所以,这下大家知道,我的门诊病人每周只能治疗一次了吧(自嘲),但本人觉得整体结构治疗一次还是胜过其他疗法多次…附:“身体结构网络调整“门诊治疗疾病如下:1.脊柱变形,骨盆、胸廓偏歪,肘膝活动障碍、足踝痛,拇外翻,胃脘痛,头痛,痛经,失眠等。2.儿童脊柱变形、骨盆胸廓偏歪、下肢不等长、足踝不稳等。+End+

杨举 副主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科344人已读

杨举 副主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科344人已读 - 浅谈“闪腰”

不知道您有没有过“闪腰”的经历,当遭遇“闪腰”时,腰部疼痛剧烈,无法弯腰、翻身等活动,严重的连呼吸都得小心翼翼,痛苦不堪,当我们遇到“闪腰”时该怎么办呢?我们需要怎样预防呢?接下来,咱们一起聊一聊“闪腰”。“闪腰”一般又称为“腰椎小关节紊乱”、“腰椎关节错缝”、“腰骶关节扭伤”、“急性腰扭伤”等等,是腰部肌肉、筋膜、韧带等软组织因外力作用突然受到过度牵拉而引起的急性撕裂伤,常因搬抬重物、腰部肌肉强力收缩引起,多发生于老年人、劳动强度大的人群、久坐人群等。在注意力不集中、肌肉力量不够时,因为本身稳定结构不好,腰部肌肉和筋膜受力过大或不均匀而出现拉伤、撕裂、出血等损伤,以腰大肌、髂腰肌、腰方肌、竖脊肌、棘上韧带、棘间韧带、胸腰筋膜、腰骶关节、关节突关节等部位受损为主。“闪腰”的原因很多,主要是腰部活动准备不足,日常生活中,如泼水、弯腰、起立,甚至咳嗽、喷嚏、打哈欠、伸懒腰等动作,在思想无准备的情况下,会使腰部肌肉骤然收缩而造成腰部肌肉和筋膜的损伤;还有搬重物时动作不协调,或者姿势不正确,重心失衡等原因,腰部肌肉突然收缩、负荷过大,或腰肌收缩不协调,也可以使腰部肌肉、筋膜、小关节受到过度牵拉而损伤。我们遭遇“闪腰”后应该怎么做呢?首先应该先放下重物,尽量避免腰部负重,可以卧床休息,如果休息几小时后疼痛缓解,一般问题不大,如果休息几小时后仍然没有减轻,可以佩戴腰围下地适量走动,让腰部肌肉在骨盆带肌协调下重新激活,若疼痛持续不减轻,建议医院就诊,需要排除是否存在椎间盘突出或脱出,有没有腰椎横突骨折、棘突骨折、腰椎不稳或滑脱等情况,需要接受骨伤科专科医生的评估、必要的辅助检查和专业的治疗,才能更快的恢复健康。我们怎样预防“闪腰”呢?刚才了解了发生的原因,准备不足、姿势不良、重心不对都可能会伤到我们的腰,我们就应该在搬重物时要有充足的准备,注意正确的姿势,可以先蹲下身体,保持脊柱伸直,让重物不要远离身体中轴线,这样搬东西就不会伤到我们的腰了。要避免闪到腰,除了姿势很重要外,还有“核心肌群”需要训练,利用自已的肌肉来稳定腰椎是最好的防护方法,而通过训练可以使我们的核心肌群变得更强大,当搬重物时就可以发挥类似人体马甲的效果,所以有强大的肌肉,才是支撑身体的根本。推荐一个在家里或者办公室就可以完成的锻炼,即腰椎关节开合运动(“慢骑马”运动):先向上方挺胸挺腹到极限位(左图),腰部会出现紧张感(不能出现疼痛感),停顿3-5秒钟后,放松下沉腰椎到极限或者有牵拉感觉出现(右图),再停顿3-5秒钟后,完成一次运动。重复5~10次为1组。每天不同时段做3~5组。

李宏涛 主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科778人已读

李宏涛 主任医师 北京市大兴区中西医结合医院 骨伤科778人已读